[박종인의 땅의 歷史]

壬亂 직후 일본은 조선에 그릇 공장을 세웠다

입력 : 2018.03.07 03:03

임진왜란 동래성 전투와 부산요(釜山窯)의 비밀

1592년 5월 23일 새벽, 1만8천 일본군 대마도 출항… 이틀 만에 동래성 함락4

13년 지난 2005년 5월, 부산 지하철 공사 현장에서 학살 유골 쏟아져

동래부사 송상현 '피하라'는 日장수 청 거부… 사후 일본군이 장례 치러

남원과 웅천 등지에서 조선 도공 집단 납치… 상당수는 종전 후 귀국 거부

국교 재개 직후 일본은 부산에 그릇공장 '부산요' '왜 일본은 OEM 공장을?'

1913년 어느 날 일본 대마도 제1 도시 이즈하라(嚴原) 경매장에 대마도주 소씨(宗氏) 가문 소장품이 대거 출품됐다. 도쿠가와 막부 시대 역사와 문화 자료는 물론 영화로운 소씨 문중 재화가 쏟아져 나왔다. 그 가운데 250년 전 만들었다는 차 그릇이 대량 포함돼 있었다.

그릇이 있던 오동나무 상자 속 종이에는 그릇 장인들 이름과 생산지가 적혀 있었다. 대충 이러했다. 이산(意三)의 다완, 모산(茂山)의 연병, 야헤이타(彌平太)의 다완. 야헤이타의 다완은 제작 연도도 있었다. 1691년 3월 6일. 사람들은 두 번 놀랐다. 그릇들이 금방 구워낸 듯 신품이라 놀랐고, 하나같이 명품이라 놀랐다.

한 번 더 놀랐다. 이 모든 그릇 산지(産地)가 조선 부산이었고, 그것도 일본인이 조선에서 운영한 공장 제품이라는 것이다. 자, 임진왜란 종전 100년이 채 되지 않은 17세기, 일본이 조선에서 운영했던 OEM 방식 그릇 공장 '부산요(釜山窯)' 이야기다.

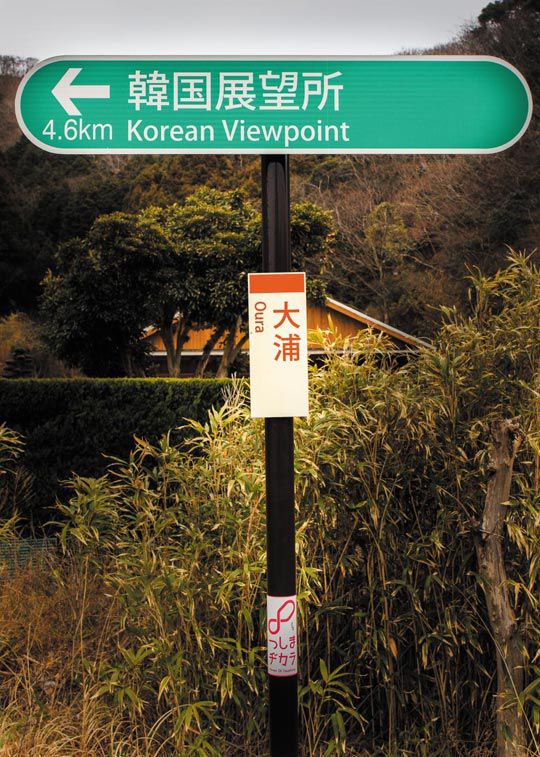

전쟁의 서막, 오우라(大浦)

대한민국 부산에서 배를 타고 남하해 한 시간이면 일본 섬 대마도에 닿는다. 히타카쓰(比田勝) 항구에서 북쪽으로 10분만 가면 포구가 나온다. 오우라(大浦). 작은 어항(漁港)이다. 북쪽으로 좁고 긴 만이 이어져 바다가 보이지 않는다. 포구는 호수처럼 보인다. 포구로 가는 다리 앞 교차로에는 이정표가 붙어 있다. '한국전망소(韓國展望所) 4.6㎞'. 그 아래 '大浦'라고 적혀 있다. 전망대를 가는 길목인데, 항구에 내리는 한국인은 몇 없다. 볼 것 없는 어촌이기도 하고, 안내판이 없어서이기도 하다. 어쩌면, 지나치라고 안내판이 없는지도 모른다.

426년 전 봄날 일본 전역에서 출항한 배들이 오우라에 속속 입항했다. 700척이 넘었다. 그해 5월 23일 새벽 배들은 일제히 좁은 오우라만을 빠져나갔다. 1만8000명이 넘는 중무장 일본군이 승선해 있었다. 대장선에는 일본 최고 권력자 도요토미 히데요시(豐臣秀吉)의 측근 고니시 유키나가(小西行長)가, 선봉선에는 대마도주이자 고니시 사위 소 요시토시(宗義智)가 타고 있었다. 전쟁, 임진왜란의 서막이었다.

부산첨사 정발의 죽음

운명의 그날, 부산첨사 정발은 절영도에서 사냥을 하고 있었다. 절영도는 지금 영도다. 사냥은 유희가 아니라 민정 순찰이다. 그날 오후 적선이 바다를 덮고 몰려왔다. 정발은 조공하러 오는 왜인들로 여기고 대비하지 않았는데 진(鎭)으로 돌아오기도 전에 적이 이미 성으로 기어올랐다. 정발은 난병(亂兵) 중에 전사했다.(선조실록 1592년 음력 4월 13일) 후대에 다시 작성된 선조수정실록에는 정발이 '비 오듯 쏘아대는 포 속에 서문(西門)을 지키다가 화살이 떨어져 적의 탄환에 맞아 전사했다'고 수정돼 있다. 1000명 남짓한 조선인들 저항에 질린 1만8000여 일본군은 생존한 조선인을 전원 잡아 죽였다.

장엄하고 냉혹하고 졸렬했던 그날

일본군은 곧바로 남쪽 동래성으로 진격했다. 총사령관 고니시는 오사카 상인이며 기독교도였다. 고니시는 성문 앞에 목판을 내걸었다. '싸우려면 싸우고 싸우기 싫으면 길을 달라(戰則戰不戰則假我道).' 동래부사 송상현이 답을 걸었다. '죽기는 쉬워도 길을 빌려주기는 어렵다(戰死易假道難).' 동래성은 군사 요새가 아니었다. 성안에는 인근 지역에서 소집한 민간인이 절대다수였다. 송상현은 글 읽는 문신이었다.

성문이 뚫리고 성안에서 시가전이 벌어졌다. 성이 함락될 무렵 일본 무장 평성관(平成寬)이 송상현에게 다가가 옷깃을 끌며 "도주하라"고 권했다. 평성관은 전쟁 전 사신으로 조선을 자주 찾아 송상현과 절친한 사이였다. 송상현은 거부했다. 대신 관복을 갖춰 입은 뒤 북쪽을 향해 앉았다. 일본군 병사 하나가 송상현을 죽였다. 평성관과 대마도주 소 요시토시, 그리고 소 요시토시의 가신 평조신(平調信·일본명 야나가와 시게노부 柳川調信)이 탄식하며 시신을 관에 넣어 묻고 푯말을 세워주었다.(선조실록 1592년 음력 4월 14일) 송상현을 죽인 병사도 죽여버렸다. 반나절 만에 전투가 종료됐다. 부대 깃발을 십자가 문양으로 쓸 정도로 신앙심이 돈독했던 고니시였다. 하지만 살아 있는 자는 역시 학살했다. 장엄하였으나 냉혹하였다.

졸렬한 자들도 속속 나타났다. 동래성을 지키던 병사 이각은 성을 문신 송상현에게 맡기고 도주했다. 경상 좌수사 박홍은 바로 성을 버리고 달아났다.(선조수정실록 1592년 4월 14일) 실록 사관(史官)은 이렇게 평했다. "태평세월이 200년 이어져 백성은 전쟁을 몰랐고 군현들은 풍문만 듣고도 놀라 무너졌다(民不知兵郡縣望風奔潰)."(선조실록 1592년 음력 4월 13일) 지난 2005년 5월 부산 지하철 수안역 공사 도중 동래성 전투 때 희생당한 사람들 유골이 대거 발굴됐다. 만 413년 만이다.

대마도주 소 요시토시

대마도는 조선과 일본 본토 사이에서 생존하는 공간이다. 좁고 척박한 땅에서 영주가 주민을 통치하려면 경제가 필요했고 권력이 필요했다. 조선으로부터 경제적인 이득을 취하고 본토로부터 권력을 인정받지 않으면 생존이 불가능했다. 고려시대부터 횡행한 왜구(倭寇)는 상당수가 대마도 출신이다. 세종 때는 이 왜구를 제압하기 위해 대마도를 공격하기도 했다.

권력이 살아남기 위해서, 대마도주 가문인 소씨가는 조선에 출몰하는 왜구를 통제하고 평화를 대가로 지속적, 경제적인 반대급부를 요구했다. 그 경제적인 반대급부가 해마다 조선에서 받아가는 쌀이었고 이를 얻기 위해 다른 물건을 싣고 부산으로 가는 배가 조공선이다. 절영도에서 사냥을 하던 시각, 부산진 첨사 정발은 군선 떼를 바로 이 조공선으로 오인한 것이다.

도요토미 히데요시가 일본을 통일했다. 그때 대마도주는 소 요시토시, 종의지였다. 도요토미는 소 요시토시를 앞세워 조선 정벌의 꿈을 꾸었다. 명나라를 치고 나아가 인도까지 치려는 꿈을 꾸었다. 그리하여 고니시 유키나가와 가토 기요마사를 선봉으로 한 일본군, 그 가운데 고니시의 1만8700여 대군이 대마도 북쪽 오우라 만에 총집결한 것이다. 소 요시토시가 조선 침략 최선봉에 나선 것은 필연지사였다.

정발의 죽음, 이순신의 죽음

파죽지세로 북상한 일본군은 보름 만에 한양까지 진격했다. 조선의 최고 권력자 선조는 이미 도주했다. 부산 일대에서 펼쳐진 장엄한 미학은 간 곳 없었다. '적 두어 명이 장난 삼아 한강을 헤엄쳐 건너는 시늉을 하자 우리 장수들은 얼굴빛을 잃고 부하들을 시켜 말에 안장을 얹도록 명하니 군사들이 다 붕괴하였다. 경성이 텅 비게 되었다. 적이 먼저 십수 명 군사를 뽑아 입성시킨 뒤 수십 번을 탐지하고 종루(鐘樓)에까지 이르러 군병 한 사람도 없음을 확인한 뒤에 입성하였는데, 발들이 죄다 부르터서 걸음을 겨우 옮기는 형편이었다고 한다.'(선조실록 1592년 음력 5월 3일) '걸음을 겨우 옮기는' 적군에게 활 한번 쏘지 않고 수도를 내준 것이다.

정발의 죽음에서 시작된 임진왜란은 노량해전 이순신의 죽음으로 7년 만에 끝났다.

송환을 거부한 도공들과 부산요

조선 의병의 대활약, 그리고 충직하고 능력 있는 군인 이순신에 의해 나라가 죽다 살아났다. 일본에서는 도요토미 히데요시가 죽었다. 권력을 장악한 도쿠가와 이에야스는 "내가 전쟁을 일으키지 않았다"며 국교 정상화를 요구했다. 그 정상화 협상을 맡은 사람이 바로 소 요시토시였다. 동래에서 송상현을 장사 지냈던 평조신은 1600년 포로를 일부 송환하며 사신 파견을 요청했다. 통신사와 사명대사가 포로 송환 협상을 맡았다. 이후 대마도 소씨 가문 성인 가네이시성은 조선통신사가 일본에 첫발을 딛는 영접 장소가 되었다. 그리하여 1601년 부산에 왜관이 설치됐다. 정발이 사냥을 했던 바로 그 섬, 절영도에 왜관이 설치됐다.

이후 협소한 절영도를 대신해 두모포에 왜관이 설치됐다. 1646년 10월 두모포 왜관을 수리하기 위해 대마도에서 기술자와 사신이 도착했다. 수석 사신은 평성관. 동래에서 송상현에게 도망가라고 일러줬던 그 사내다.(변례집요·邊例集要)

그런데 이상한 일이 벌어졌다. 임진왜란 때 마쓰우라 시게노부(松浦鎭信) 부대가 남원과 진해 웅천 일대에서 끌고 간