논어(論語) - 옹야편(雍也篇) 1 ~ 4 장(章)

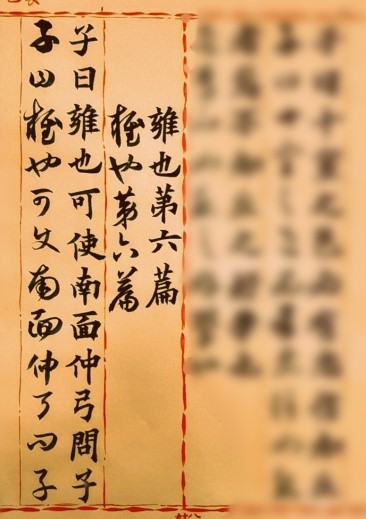

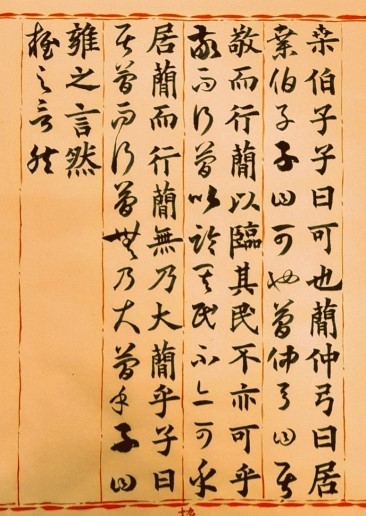

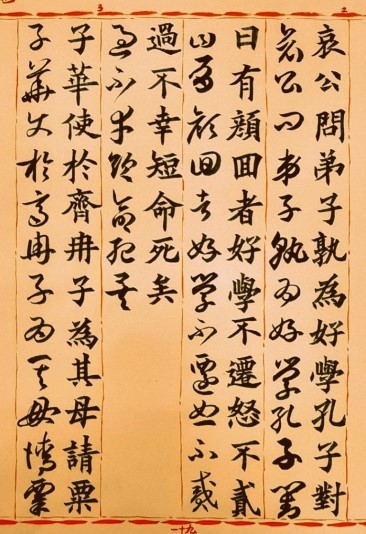

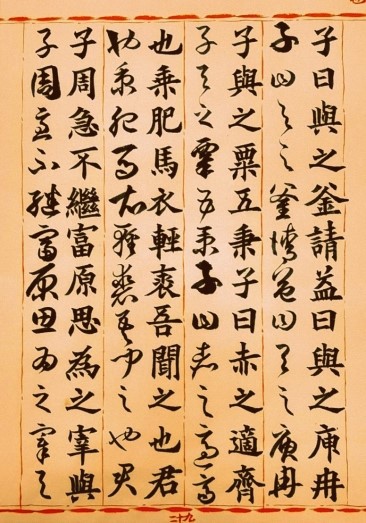

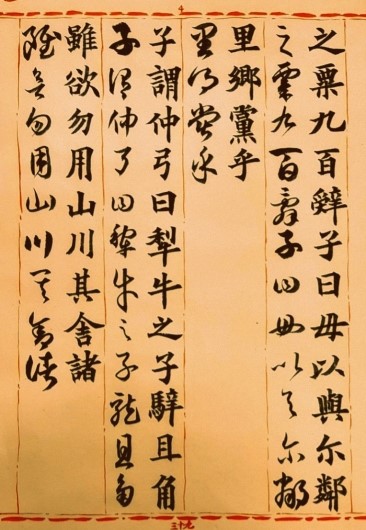

<해서는 구양순, 초서는 손과정의 서풍(書風)으로 썼다. 字의 크기는 약 1.8Cm이고 7호(毫) 겸호면상필(兼毫面相筆)을 사용했다.>

논어(論語) 필사(筆寫) / 해석(解釋)

論語集註大全

논어집주대전

|

論語 : |

공자(孔子)가 제자들이나 당시 사람들과 논란(論難: 어떤 문제에 대해서 옳고 그름을 따져 논하는 것) 하고 힐문(詰問: 잘못된 것을 따져 물음) 한 말을 제자들이 기록한 것이다. |

|

集註 : |

주자(朱子)가 서술한 주(註)를 명칭하는 것으로 송유십일가(宋儒十一家)의 주석(註釋)에서 좋은 점을 초출(抄出) 하고 논어 주소본(註疏本)에서 주(註)를 모아 자신의 학설을 덧붙여서 집주(集註)라는 이름을 붙인 것이다. |

|

大全 : |

명(明) 나라 성조(成祖)가 영락 년(永樂年) 중에 주자(朱子)의 집주(集註)를 근간(根幹)으로 하여 국가에서 발간을 한 영락대전본(永樂大全本)이다. 이 영락대전본은 명나라는 물론이고 우리나라에서도 교과서로 채택했다. |

|

6, 雍也篇(옹야편) 1 ~ 4 章(장)

|

★「仲弓 問子桑伯子」의 문장은 논어 집해(集解)나 주소(註疏)에는 별장(別章)으로「子曰 雍也 可使南面」다음 장(章)으로 되어있다.

|

-

南面者는 人君聽治之位니 言 仲弓 寬洪簡重하여 有人君之度也라. : 남면은 임금이 청치(聽斷하여 다스림을 행함) 하는 [聽斷以爲治] 자리이니 중궁은 관홍(마음이 너그럽고 도량이 넓음) 하며 간중(일에는 대법하고 몸가짐이 진중함) 하여 임금의 도량을 지니고 있었다.

- 子桑伯子는 魯人이니 胡氏以爲 疑卽莊周所稱子桑戶(虖)子라 是也라. : 자상백자는 노나라 사람이니 호 씨(胡寅)는 아마도 장주(장자)가 말한 자상호가 이 사람일 것이다.라고 하였다.

- 仲弓以夫子許己南面이라 故 問伯子如何라. : 중궁은 공자께서 자신을 남면할 수 있다고 허여(許與) 하였기 때문에 자상백자는 어떠한 것인지 물은 것이다.

- 可者는 僅可而有所未盡之辭요 : 가는 겨우 괜찮기는 하지만 극진하지 못한 바가 있다는 . ←사전상의 훈고학(訓詁學)이다.

- 簡者는 不煩之謂라. : 간은 번잡하지 않은 것을 말한다.

言 自處以敬이면 則中有主而自治嚴이니 如是而行簡하여 以臨民이면 則事不煩而民不擾하리니 所以爲可어니와 若 先自處以簡이면 則中無主而自治疎矣리니 而所行又簡이면 豈不失之大簡 而無法度之可守乎아 家語에 記伯子不衣冠而處한대 夫子譏其欲同人道於牛馬라하니 然則 伯子蓋大簡者니 而仲弓 疑 夫子之過許與인저.

스스로 경(敬: 하나에 근본을 두어 옮겨감이 없음)으로써 처신하게 되면 내면에 주관이 있어서 스스로를 다스리는 것이 엄중(嚴重) 할 것이다. 이와 같이 하고서 대범하게 실행하여 백성을 다스리면 일이 번잡하지 않아서 백성들이 혼란스럽지 않을 것이니 <남면을> 할 수 있는 방법이 되지만, 만약 먼저 스스로 대범함을 마음속에 두고 처신하게 되면 마음속에 주관이 없어서 스스로를 다스리는 것이 소루(疏漏) 하게 될 것이다. 그렇게 하고서 일을 행하는 바도 대범하게 한다면 어찌 너무 대범한데에 잘못되어서 지킬만한 법도가 없지 않겠는가?라고 말한 것이다. 가어에 자상백자가 의관을 정제하지 않고 거처하였는데 공자께서 <자상백자는> 사람의 도리를 우마와 동일시하려고 한다고 꾸짓었다.라고 기록되어 있으니 그렇다면 자상백자는 너무 대범한 사람인듯하니 중궁은 아마도 공자가 잘못 허여(許與) 하였다고 여긴듯 하다.

|

※「家語에」이 말은 주자가 수정을 못한 것이다. 이내용은 가어에 나오지 않고 설원(說苑)에 나오는 말이다. |

仲弓 蓋未有夫子可字之意나 而其所言之理 有默契焉者라 故 夫子然之라.

중궁은 공자께서 괜찮다고 말한 글자의 뜻을 깨우치지는 못했으나 그가(중궁) 말한 이치는 묵계(默契: 말하지 않는동안에 隱然히 부합됨)되는 것이 있었다. 그러므로 공자께서 옳다고 말씀한 것이다.

【章下註】

程子曰 子桑伯子之簡은 雖可取而未盡善야라 故 夫子云可也라하니 仲弓 因言 內主於敬而簡이면 則爲要直이요 內存乎簡而簡이면 則爲疏略이라하니 可謂得其旨矣라

又曰 居敬則心中無物이라 故 所行自簡이요 居簡이면 則先有心於簡하여 而多一簡字矣라 故 曰大簡이라.

정자(伊川)가 말하기를 자상백자의 대범함은 비록 취할만한 것이기는 하나 지극히 좋지는 아니하다. 그러므로 공자께서 괜찮다고 말씀하니 중궁이 인하여 말하기를 마음속에 경(敬)을 근본을 두고서 대범하게 일을 행하면 요직(要直: 요약되어서 정직함) 하게 되고 마음속에 대범함을 두고서 대범하게 행하게 되면 일이 소루(疏漏) 하여 대략(大略) 하게 된다고 말하였으니 공자께서 가(可: 옳다)라고 말한 본지(本旨)를 깨우쳤다고 말할 수 있다.

또 말하기를 마음을 경(敬)에 두게 되면 마음속에 물(物: 사사로운 뜻)이 없게 된다. 그러므로 행하는 바가 저절로 대범하게 되고 마음을 대범한데 두게 되면 먼저 대범한데 마음을 두어서 하나의 간자가 많게 된다. 그러므로 너무 대범한 것이라고 말한 것이다.

[二章]

哀公 問 弟子孰爲好學이니잇고 孔子對曰 有顔回者好學하여 不遷怒하며 不貳過하더니 不幸短命死矣라 今也則亡(無)하니 未聞好學者也케라。

애공 문 제자숙위호학이니잇고 공자대왈 유안회자호학하여 불천노하며 불이과하더니 불행단명사의라 금야즉망(무)하니 미문호학자야케라。

애공이 묻기를 제자 중에서 누가 학문을 좋아합니까? 공자가 대답하시기를 안회가 학문을 좋아하여서 노함을 옮기지 않았으며 잘못을 되풀이하지 않았는데 불행히도 명이 짦아 죽었습니다. 지금은 <안회가> 없으니 배우기를 좋아한다는 사람을 아직 듣지 못했습니다.

- 遷은 移也요 : 천은 옮기는 것이고

- 貳는 復也니 怒於甲者 不移於乙하고 過於前者 不復於後라. : 이는 되풀이하는 것이다. 갑에게 노한 것을 을에게 옮기지 않고, 앞에서 잘못하였던 것을 뒤에 되풀이하지 않는 것이다.

顔子克己之功이 至於如此하니 可謂眞好學矣라.

안자가 자신의 사욕을 극복하는 공부가 이와 같은 경지에 이르렀으니 참으로 배우기를 좋아하였다고 말할 수 있다.

- 短命者는 顔子三十二而卒也라. : 단명은 안자는 32세에 죽은 것이다.

旣云今也則亡하고 又言未聞好學者는 蓋深惜之하고 又以見眞好學者之難得也라.

이미 지금은 없다고 말하고 또 학문을 좋아하는 사람을 아직까지 듣지 못했다고 말한 것은 깊이 애석하게 여기고 또 그 말씀으로써 참으로 학문을 좋아하는 사람을 얻기 어렵다는 것을 나타낸 것이다.

|

★ 안자는 32세에 죽은것이 아니라 41살에 죽었다는 것이 정설(定說)이다. 가어(家語)에는「안자는 공자보다 30세가 적었는데 나이 29살이 되어서 머리가 희었고 32살이 되어서 일찍 죽었다.」라고 되어 있는데, 사기 공자제자전(史記 孔子梯子傳)에는「안회는 공자보다 30세가 적고 29세에 머리가 모두 희었는데 일찍 죽었다.」이렇게 되어있다. 그런데 가어에 보면 32세에 죽었다고 하면 공자보다 30세가 적었으니 공자 나이 61살이 되어야 되는데 안회가 죽었을 때 안회의 아버지가 공자의 수레를 팔아서 장례를 후하게 지내려고 하니 공자는 “대부는 걸어 다니지 않는 것이며, 잘난 네 아들이나 못난 내 아들이나 아버지의 입장에서 똑같은 아들인데 내 아들 리(鯉)가 죽었을 때 후장(厚葬) 하지 않았다.”라며 반대를 했다. 안회보다 공자의 아들인 리가 1년 먼저 죽었다. 그것을 따져보면 공자가 70세에 아들이 죽었고 그 다음 해에 안자가 죽었다. 공자 71세에 안자가 죽었으니 안자는 41세에 죽은 게 된다. 본문에 불행이라고 쓴 것은 원래 인자(仁者)는 장수하는데 40에 죽었으니 불행이라고 쓴 것이다. 또 춘추공양전(春秋公羊傳)에「哀公十四年 顔淵卒」로 되어 있다. 애공 14년은 공자 나이 71세이다. |

【章下註】

程子曰 顔子之怒는 在物이요 不在己라 故 不遷이요 有不善이면 未嘗不知요 知之면 未嘗復行하니 不貳過也라.

又曰 喜怒在事면 則理之當喜怒者也라 不在血氣면 則不遷이니 若 舜之誅四凶也에 可怒在彼하니 己何與焉이리오 如鑑之照物하여 姸媸在彼하니 隨物應之而已니 何遷之有리오.

又曰 如顔子之位에 豈有不善이리오 所謂不善은 只是微有差失이니 纔差失이면 便能知之요 纔知之면 便更不萌作이라.

정자(伊川)가 말하기를 안자는 노함은 물(物:나 아닌 모든 것. 상대)에게 있고 자신에게 있지 않았다. 그러므로 <노함을> 옮기지 않았고 불선이 있으면 알지 못한 적이 없었고 <불선을> 알면 다시 행한 적이 없었으니 잘못을 되풀이하지 않은 것이다.

또 말하기를 기뻐하고 노할 것이 일에 있다면 이치에 있어서 마땅히 기뻐하거나 노해야 될 것이다. <喜怒가> 혈기에 있지 않으면 옮기지 않을 것이니 이를테면 순임금이 사흉을 주벌할 때에 노할만한 것은 저들(四凶)에게 있으니 자신이 무슨 상관이 있겠는가. 이것은 마치 거울이 물건을 비춰주는 것과 같아서 곱고 미운 것은 피조물(被造物)에 달려있고 <거울은 비추는> 물건에 따라서 응대할 뿐이니 어찌 옮겨가는 것이 있겠는가.

또 말하기를 안자와 같은 경지에서 어찌 불선(잘못)이 있겠는가. 불선이라고 말하는 것은 단지 미세한 차질(差跌)이 있는 것뿐이니 조금이라도 잘못이 있으면 바로 그것을 알 수 있었고 잘못을 알면 다시 싹트거나 일어나지 않게 고쳤다.

張子曰 慊於己者를 不使萌於再라.

장자(張載)가 말하기를 자신에게 겸(慊: 불만족스러움) 한 것을 다시 싹트게 만들지 않는 것이다.

【아래 글은 호원(胡瑗)이 호주 교수(湖州敎授)로 있을 때 당시 18세였던 정이천(程伊川)이 쓴 답안지이다. 『안자소호하학론(顔子所好何學論: 안자가 좋아한 것은 무엇을 배우는 것인가에 대해서 논함)』을 논한 글을 간추려 놓은 글이다.】

或曰 詩書六藝를 七十子非不習而通也로되 而夫子獨稱顔子爲好學하니 顔子之所好 果何學歟아.

程子曰 學以至乎聖人之道也라.

學之道奈何오.

曰 天地儲精에 得五行之秀者爲人이니 其本也眞而靜하여 其未發也 五性具焉하니 曰 仁義禮智信이요 形旣生矣에 外物 觸其形而動於中矣라 其中動而七情出焉하나니 曰 喜怒哀懼愛惡欲이라 情旣熾而益蕩하면 其性鑿矣라 故 覺(學)者는 約其情하여 使合於中이요 正其心하여 養其性而已라 然 必先明諸心하여 知所往이니 然後 力行以求至焉이니라 若 顔子之非禮勿視聽言動과 不遷怒貳過者는 則其好之篤而學之得其道也라 然 其未至於聖人者는 守之也요 非化之也니 假之以年이면 則不日而化矣리라 今人은 乃謂聖本生知요 非學可至라하여 而所以爲學者 不過記誦文辭之間하니 其亦異乎顔子之學矣로다.

어떤 사람(胡瑗)이 말하기를 시서(詩傳과 書傳)와 육예(禮樂射御書數)를 70 제자가 익혀서 능통하지 않은 사람이 없었는데 공자께서는 유독 안자만이 학문을 좋아하였다고 칭찬하였으니 안자가 좋아한 것은 과연 무엇을 배우는 것이가?

정자(伊川)가 말하기를 배워서 성인에 이르는 방도입니다.

<호원(胡瑗)이 묻기를> 배우는 방도는 어떻게 하는 것인가?

<程伊川이> 말하기를 천지 간에 쌓인 정기(精氣)에서 五行의 빼어남을 얻은 것은 사람이 됩니다. 그 근본은 진실하면서 고요하여 그것이 아직 발연(發煙)하지 않았을 때에는 五性을 구비하고 있으니 이것을 “인의예지신”이라고 말합니다. <五性의> 형체에 <仁義禮智信이>이미 생겼으면 외물이 그 형체에 부딪혀서 마음속이 고동(鼓動)이 되는 것입니다. 마음속이 고동이 되면 七情이 나오게 되는 것이니 이것을 “희노애구애오욕”이라고 말합니다. 七情이 이미 맹렬(猛烈) 하여 더욱 끓어넘치게 되면 그 본성(仁義禮智信)을 깎아내게 된다. 그러므로 배우는 사람들은 자신의 칠정을 검속(檢束) 해서 禮의 中道에 부합되도록 하고 자신의 마음을 바르게 해서 자신의 본성을 배양할 따름입니다. 그러마 반드시 먼저 마음속에서 <궁리하고> 밝혀서 갈 곳을 알아야 하니 그렇게 한 뒤에야 실천을 힘써서 성인에 이르기를 추구하는 것입니다. 이를테면 안자의 禮가 아니면 보지 말고 듣지 말고 말하지 말고 움직이지 말라는 것과 노함을 옮기거나 허물을 되풀이하지 않는다는 것은 안회가 학문을 좋아하는 것이 독실(篤實) 해서 학문을 하여 성인에 이르는 방도를 터득한 것입니다. 그러나 그가(안회) 성인에 이르지 못한 것은 지켜냈을 뿐이고 <聖人의 道와> 하나가 되지 아니한 것이니 그에게 나이를 빌려 주었다면 얼마 되지 않아서 동화(同化: 성인과 하나됨) 됐을 것입니다. 지금 사람들은 마침내 성인은 본래 태어나면서부터 이치를 아신 분이고 베워서 이를 수 있는 것이 아니라고 여겨서 학문을 하는 방법이 글을 외거나 문장을 짖는 범위를 넘지 않으니 그들(지금 사람)도 역시 안자가 학문하는 것과는 다른 것입니다.

|

[三章]

子華使於齊어늘 冉子爲其母請粟한대 子曰 與之釜하라 請益한대 曰與之庾하라 冉子與之粟五秉한대

자화시어제어늘 염자위기모청속한대 자왈 여지부하라 청익한대 왈여지유하라 염자여지속오병한대

자화가 제나라에 심부름을 가는데 염자(염유)가 그의(자화) 어머니를 위하여 곡식을 요청하니 공자가 말씀하시기를 그에게 부(여섯 말 넉 되)를 주어라. <염유가> 더 보태주기를 요청하니 <공자가>말씀하시기를 그에게 유(열여섯 말)를 주어라. 염유가 자화에게 곡식 오병(팔십 섬)을 주었다.

子曰 赤之適齊也에 乘肥馬하며 衣輕裘하니 吾聞之也호니 君子는 周急이요 不繼富라하니라。

자왈 적지적제야에 승비마하며 의경구하니 오문지야호니 군자는 주급이요 불계부라하니라。

공자가 말씀하시기를 적(공서적)이 제나라에 갈 때에 살찐 말을 탔으며 가벼운 갑옷을 입었다. 나는 들은 것이 있으니 군자는 주급(困窮 하여 切迫 한 사람을 구해줌) 하고 넉넉한 사람에게는 더 보태주지 않는다고 들었다.

【 논어 주소본(註疏本)이나 집해(集解)에는「原思爲之宰」부터는 다른 장으로 되어있는데 주자가 한 장(一章)으로 만들었다.】

原思爲之宰라 與之粟九百한대 辭어늘

원사위지재라 여지속구백한대 사어늘

원사가 공자의 가신이 되었다. 원사에게 곡록(穀祿) 구백을 주었는데 사양하였다.

子曰 毋하여 以與爾鄰里鄕黨乎인저。

자왈 무하여 이여이인리향당호인저。

공자가 말씀하시기를 사양하지 말하라 그것을 너의 이웃들에게 주어라.

|

★「冉子爲其母請粟」의 대문(大文)이 사기에 인용이 되어 있는데「冉儒爲其母請粟」로 아예 염유라고 되어 있다.

|

|

★ 공자가 노나라 사구(司寇)가 되었을 때 사구는 대부(大夫)이기 때문에 보좌관인 가신(家臣)이 있다. 이 가신은 국가에서 공록을 있으므로 상록(常祿)이 있다. 상록은 많다고 해서 사양하는 것이 아니다. 그러나 스승과 제자 간의 복근지의(服勤之義: 스승의 어려운 일을 대신 행하는 의리)가 있는데 그에 대한 대가를 바라면 안 되거니와 조금을 받아도 義가 아니다. ※ 原思爲之宰의 “之”는 공자를 가리키는 대명사이고, 與之粟九百의 “之”는 원사를 가리키는 대명사이다.

|

- 子華는 公西赤이다. : 자화는 공서 적이다. ※ 字가 華인데 높여서 子華라고 한 것이다.

- 使는 爲孔子使야라 : 시는 공자를 위하여 심부름을 간 것이다.

- 釜는 六斗四升이요 : 부는 여섯 말 넉 대이고

- 庾는 十六斗요 : 유는 열여섯 말이고

- 秉은 十六斛이라. : 병은 열여섯 섬이다.

- 乘肥馬 衣輕裘는 言其富也라. : 살찐 말을 타고 가벼운 갑옷을 입었다는 것은 그가 (공소화가) 부유한 것을 표현한 것이다.

- 急은 窮迫也라. : 급은 곤궁하여 절박한 것이다.

- 周者는 補不足이요, : 주는 넉넉지 못한 것을 도와주는 것이고,

- 繼者는 續有餘라. : 계는 넉넉한 사람에게 더 보태주는 것이다.

- 原思는 孔子弟子니 名憲이라 孔子爲魯司寇時에 以思爲宰라. : 원사는 공자 제자니 이름은 “헌”이다. 공자가 노나라 사구가 되었을때에 원사를 가신으로 삼았다.

- 粟은 宰之祿也라. : 속은 가신의 상록(常祿)이다.

- 九百은 不言其量하니 不可考라. : 구백은 그 도량형(度量衡)을 말하지 않았으니 상고할 수가 없다.

- 毋는 禁止辭라. : 무는 금지하는 말이다.

- 五家爲鄰이요 二十五家爲里요 萬二千五百家爲鄕이요 五百家爲黨이라. : 5집을 린이라 하고, 26집을 리라 하고, 12,500집을 향이라 하고, 500집을 당이라고 한다.

言常祿은 不當辭니 有餘어든 自可推之하여 以周貧乏이라 蓋 鄰里鄕黨에는 有相周之義니라.

상록은 사양하는 것이 옳지 않으니 <만일 집안이>넉넉하다면 스스로 상록을 미루어서 빈곤(貧困) 한 이웃들을 구휼(救恤) 할 수 있다고 말한 것이다. 대체로 이웃 간에는 서로 구휼하는 의리가 있다.

【章下註】

程子曰 夫子之使(사)子華와 子華之爲夫子使(시)는 義也어늘 而冉有乃爲之請하니 聖人 寬容하여 不欲直拒人이라 故 與之少하니 所以示不當與也라 請益而與之赤少하시니 所以示不當益也라 求未遠而自與之多하니 則已過矣라 故 夫子非之라 蓋 赤苟至乏이면 則夫子必自周之하고 不待請矣리라.

原思爲宰하니 則有常綠이어늘 思辭其多라 故 又敎以分諸鄰里之貧者하니 蓋赤莫非義也라.

정자(伊川)가 말하기를 공자께서 자화를 부린 것과 자화가 부자를 위하여 심부름 간 것은 의(服勤之義:자세 간의 의리)이다. 염유가 마침내 <공소화의 어머니를> 위하여 곡식을 청하니 성인은 너그럽게 받아들여서 <염구의 요청을> 곧바로 거절하고자 하지 않은 것이다. 그러므로 그에게 조금 주라고 한 것은 주는 것이 옳지 않다는 것을 보여주신 이유였고 더 주기를 요청하여 준 것도 적었으니 더 주는 것이 옳지 않다는 이유였다. 염구가 이해하지 못하고서 스스로 많이 주었으니 이것은 너무 지나친 것이다. 그러므로 공자께서 꾸짖어준 것이다. 아마도 공서적이 만일 궁핍(窮乏) 한 지경에 이르렀다면 공자께서 반드시 스스로 구휼(救恤) 해 주었을 것이고 요청을 기다리지 않았을 것이다.

원사는 가신이 되었으니 상록이 있는 것인데 원사는 상록이 많다고 사양하였다. 그러므로 다시 상록으로 이웃의 가난한 사람들에게 나누어 주라고 가르쳐 주었으니 또한 의리(義理)가 아닌 것이 없다.

張子曰 於斯二者에 可見聖人之用財矣니라.

장자(張載)가 말하기를 이 두 가지에서 성인이 재물을 쓰는 법을 알 수 있다.

|

[四章]

子謂仲弓하사되 曰 犁牛之子 騂且角이면 雖欲勿用이나 山川 其舍諸아。

자위중궁하사되 왈 리우지자 성차각이면 수욕물용이나 산천 기사저아。

공자가 중궁을 평론하시기를 얼룩소의 새끼가 털이 붉으면서도 뿔이 바르게 났다면 비록 <사람들은 그것을 희생으로> 쓰지 않고 자 하나 <만약 제사의 쓴다면> 산천의 신이 어찌 그것을 버리겠느냐?

|

★ 子謂仲弓 다음에 曰이 없으면「공자가 중궁을 평론하시기를」인데, 曰이 있으면「공자가 중궁에게 일러 말씀하시기를」이다. 이것이 일반적인 문법인데 논어 전편(全篇)에서 『子謂仲弓 曰』이런 형식으로 되어있는데 직접 마주 보고하는 것이 아니라 따로 그 사람을 평론하는 것으로 된 것이 자한편의「子謂顔淵 曰」하나와 여기에「子謂仲弓 曰」하나 두 개가 나온다고 주자어류(朱子語類)에 나온다. 曰이 있는데도 불구하고 안연과 중궁에게 직접 말한 것이 아니라 두 사람을 두고 평론하는 것이다.라고 말하는데 여기에는 여러 가지 설이 있다. ※ 犁를 주자는 얼룩소라고 풀었는데 다산은 검은 소로 풀었다 이유는「 牜+黎 = 검은 소 리」로 본 것이다. 옛날에는 얼룩소가 극히 더물었다. 조선시대에는 검은 소를 제물(祭物)로 썼다. ※ 천지(天地)에 제사 지내는 소는 뿔이 누예꼬치나 밤톨만큼 난 것을 쓰고, 종묘(宗廟)에 제사 지내는 소는 뿔이 손으로 쥘만 한 크기를 쓰고, 사직(社稷)에 제사 지내는 소는 뿔이 한자가 되는 것을 쓴다.

|

- 犁는 雜文야요 : 리는 얼룩무늬이고

- 騂은 赤色이니 周人은 尙赤하여 牲用騂이라 : 성은 붉은색이다. 주나라는 붉은색을 숭상하여 희생에 붉은색의 소를 썼다.

- 角은 角周正하여 中犧牲야라 : 각은 뿔이 두루 바르게 되어서 희생에 알맞은 것이다.

- 用은 用以祭也요. : 용은 그것을 제사에 쓰는 것이고,

- 山川은 山川之神也라. : 산천은 산천의 신이다.

- 言 人雖不用이나 神必不舍也라. : 사람들은 비록 희생에 쓰려고 하지 않으나 신은 반드시 버리지 않을 것이라고 말한 것이다.

仲弓父賤而行惡이라 故 夫子以此譬之하여 言 父之惡 不能廢其子之善이니 如仲弓之賢은 自當見用於世也라 然此는 論仲弓云爾요 非與仲弓言也라.

중중은 아버지가 귀천하면서도 행실이 모질었다. 그러므로 공자가 이 말씀으로 비유를 들어서 아버지의 모진 것이 그 자식의 좋은 점을 버림받게 하지 못하게 하는 것이니 중궁과 같은 현재(賢才)는 자연히 세상에 쓰임을 받아야 된다고 말한 것이다. 그러나 이것은 중궁을 이와 같이 논한 것이고 중궁과 더불어 말한 것은 아니다.

|

【章下註】

范氏曰 以瞽叟(瞍)爲父而有舜하고 以鯀爲父以有禹하니 古之聖賢 不係於世類尙矣라 子能改父之過하여 變惡以爲美면 則可謂孝矣니라.

범 씨(范祖禹)가 말하기를 고수(눈먼 장님이라는 뜻)를 아버지도 두었는데 순임금이 있었고, 곤(순임금이 처벌한 四凶의 한 사람)을 아버지로 두었는데 우임금이 있었으니 옛 성현들이 세류(출신. 어떤 가문이나 신분에서 태어남)에 얽매지지 않은지는 오래(尙) 되었다. 자식이 능히 아버지의 잘못을 고쳐 악인을 변화시켜서 선인이 되었다면 효도라고 말할 수 있다.

|

- 이장은 공자와 같은 성인이 제자가 없는 자리에서 그 아버지를 이렇게 폄하할 일은 없다고 여긴다. 그리고 일반적인 문법은 “子謂仲弓曰”로 풀어준다. 다산도 그렇게 풀었는데 공자가 중궁에게 “남면할만하다”라고 말한 적이 있고, “그곳에 가서 인재를 얻었느냐?”라고 물은 적이 있다. 왜냐하면 인재를 얻는 것이 첫 번째 목적이기 때문이다. 이것이 바로 공자가 중궁을 앞에 두고 인재를 얻는 방법을 말씀한 것이라고 한다. - |

※ 출처 : 권경상 선생의 강의 내용을 요약 정리함.