지난글 『[십승지 1편] 말세에 나를 죽이는 것은 무엇인가?』에서

말세의 시기에 나를 죽이게 될 것은 '小頭無足'이며,

그 존재가 과연 무엇인지에 대해 예측해보았습니다.

아직 글을 읽지 않으신 분은 십승지 1편부터 읽어주시기 바랍니다.

이번 글은 말세의 시기에 나를 살리게 될 것은 무엇인지

격암유록의 기록을 바탕으로 알아보도록 하겠습니다.

'오행'과 같이 약간의 이론적인 부분들이 포함되어 있어서

글이 다소 지루할 수 있습니다.

이번 글부터는 제가 올리는 글들 중에 가장 중요한 내용들을

다루게 되므로 세심하게 살펴보시기 바랍니다.

물론 어디까지나 재미 또는 관심 정도의 수준을 벗어나지 않으셔야 한다는 것을

잘 아실 것입니다.

격암유록의 문구를 읽어보시면서

이해를 위해 가끔씩 아래의 오행표를 참고하시기 바랍니다.

오행에 대해 아무 것도 모르시는 분이라도

이해하시기 편하실 것입니다.

話我者誰 十八加公 宋下止 深谷

화아자수 십팔가공 송하지 심곡

나를 살리는 것은 누구인가? (話자는 活자의 오자)

'十八加公'

十에 八자를 겹쳐쓰면 木자이며,

木자에 公자를 더하면 松(소나무 송)자가 된다.

'宋下止(송하지)'에 동음어인 宋자를 써서

파자로 쓰인 十八加公이 '송'으로 발음되는 글자임을 알려주고 있다.

宋下止는 松下止이며 이는 '소나무 아래에 머물러라.'라는 뜻이다.

'宋'자는 나무에 지붕을 얹은 형태이며,

나무를 집 삼아서 생활하는 모습을 문자의 형상으로 표현했다고 할 수 있다.

그런데, 여기서 松자는 단순히 소나무로만 해석해서는 안된다.

木자에 公자를 더한다고 표현한 것은

오행에서 木의 기운이 여러 겹으로 겹쳐서 모여지는 것을 말하는 것으로써

木자가 여렷 겹쳐져서 木木木木木 과 같이

나무가 가득 우거진 형상을 뜻한다.

나무가 많은 곳(깊은 산중)을 가야지만 목숨을 부지할 수 있다는 것을 알려주고 있다.

격암유록의 문구는 중의적인 표현을 많이 사용하는 데,

松자 역시 여러 가지 뜻을 담은 글자로서

명나라 장수인 李如松을 뜻한다고도 할 수 있다.

위의 오행표를 참고하여 살펴보면,

임진왜란이 발발했던 1592년은 壬辰(임진)년으로서

천간인 壬은 오행에서 '水(물)'과 '검정색'을 뜻하며

지지인 辰은 용을 뜻하고, 오행에서 '土(흙)'에 해당한다.

다시 말해서 임진년은 '검은 용의 해'인 것이다.

이 해의 天運(천운)은 水의 기운이 북돋워지고,

地運(지운)은 土의 기가 크게 살아난다는 뜻이다.

땅에서 재앙이 일어난다면,

土의 기운에서 비롯될 것이며,

土는 움직임이 없이 자기 자리에 머무르는 것을 뜻하는 것이니

재앙이 왔을 때, 자리에 머물러 있으면 죽게 된다는 의미이다.

그렇다면, 土의 기운을 克(극)하여 이겨낼 수 있는 기운은 무엇일까?

바로 木의 기운이 土의 기운을 이겨낼 수 있음을 오행표를 통해 알 수 있다.

木목은 임진년의 천운인 水의 기운을 받아서 土를 克할 수 있기에,

가장 효과적인 해결책이라 할 수 있다.

深谷(깊은 계곡)은 무성하게 번창한 나무 숲에서 볼 수 있으며

천운인 水의 기운을 북돋을 수 있다.

실제로 임진왜란 때에는 집에 머물러 있었던 사람들은

참화를 면치 못했으며,

집을 떠나서 깊은 산중으로 숨었던 사람들은,

계곡에서 물을 마시며

임산물로 연명할 수 있었다고 합니다.

話我者誰 豕上加冠 哥下止 樑底

화아자수 시상가관 가하지 양저

나를 살리는 것은 누구인가?

'豕上加冠'

豕(돼지) 머리에 관(宀)을 씌우면 家자가된다.

'哥下止' 에 동음어 哥자를 써서

파자인 豕上加冠이 '가'로 소리나는 글자임을 알려주고 있다.

哥下止는 家下止이며 이는 '집에 머물러 있어라.'라는 뜻이다.

'哥'자는 글자 모양이 마치 벽과 문, 아궁이가 있는 집처럼 보인다.

위의 오행표를 살펴보면,

병자호란이 일어난 1636년은 丙子년으로서

천간인 丙은 오행에서 '火'와 '붉은색'을 뜻하며

지지인 子는 '쥐'를 뜻하고, 오행의 '水'에 해당한다.

다시 말해서 병자년은 '붉은 쥐의 해'인 것이다.

이 해의 天運(천운)은 火의 기가 북돋워지고,

地運(지운)은 水의 기운이 크게 살아나게 된다는 것이다.

豕(돼지 시)자에 관(宀)을 씌운다는 의미는

亥(돼지 해)자가 오행에서 水를 뜻하는 것이므로,

관(宀)을 씌워 그 기운을 누르는 것이며,

집에 머무르라는 의미에서 '家'자를 해결책으로

제시한 것이다.

'樑底(대들보 아래)'

돼지(豕)에 관(宀)을 씌우듯이

지붕과 대들보(土의 기운, 머무르는 행동)로

水의 기웃을 짓눌러 막아서

목숨을 부지할 수 있음을 나타내고 있다.

水를 克하는 것은 土이며,

土가 당해의 천운인 火의 기운을 받게 되면,

그 힘은 더욱 강해지게 되므로,

집에 그대로 머물러 있으면서

불을 피워 몸을 따뜻하게 유지하는 것이 生의 길임을 알려주고 있다.

실제로 병자호란 때에는 집을 떠나서 피난길에 올랐던 사람들은

폭설을 만나서 눈속에 갇혀 죽게 되었으며,

집에 머물러 있었던 사람들은

아궁이에 땔감을 넣고 불을 지펴서 체온을 유지하여 살았다고 한다.

話我者誰 三人一夕 都下止 天坡

화아자수 삼인일석 도하지 천파

말세의 때에 나를 살리는 것은 누구인가?

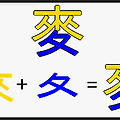

'三人一夕'

격암유록에서 三人一夕에 대해 첫 부분에서 분명히 밝혀두고 있는데

三人一夕 은 修(닦을 수)자를 의미한다는 것이다.

三은 彡(터럭 삼), 人은 亻, 一은 ㅣ, 夕은 夂(뒤쳐저올 치)로 변형하여

조합하여 보면 어설프게 나마 修자를 완성할 수 있다.

그러나 三人一夕을 修자로 생각하기에는

의문스러운 점이 있다.

그 이유는 다음 글자들인 '都下止' 때문이다.

예언문 윗 귀절들을 살펴보면, '宋下止','哥下止' 처럼

宋(송)과 松(송), 哥(가)는 家(가)와 같이 글자의 음이 일치하는데,

修(수)는 뒤에 나오는 '都下止'의 都(도)와 글자의 음이 전혀

일치하지 않는다는 것이다.

격암유록 예언문에서 이 부분은 修자 외자로 사용하였지만,

사실은 修道(수도)의 의미를 담아서 표현했음을

짐작해볼 수 있다.

(修道라고 하니 여기서 종교적인 색채를 생각하시는 분들이 있을 것이다.

여기서 修道라는 것은 세파의 그릇된 삶의 유혹을 떨쳐내고

바른 길을 걷는 것이라고 해석하는 것이 바른 의미의 해석이다.

무속적인 의미가 아님을 알아야 한다.)

道가 아닌 修를 사용한 이유는

三人一夕을 활용하여 중첩된 뜻을 표현하고 싶었을 것으로

추측할 수 있다.

종교를 가지고 있는 어떤 이들은

三人一夕을 三人一席이라고 하여

삼위일체의 의미로 억지스럽게 맞춰서 해석을 하지만,

이에 대한 해답은 격암유록에서 이미 힌트를 주고 있다.

'弓乙之間十勝地를 諸山之中넘나들며 不求山中찾지말고

三峯山下半月船坮 極求心中차저보소.

地理十處不入하라 殺我者가十勝일세.'

(弓과 乙의 사이에서 나타나는 십승지를 모든 산들을 넘나들며

산중에서 찾지 말고, 세 봉우리의 산 아래에 있는 반월선 모양의

편평한 땅을 애타게 구하는 마음으로 찾아 보시오.

땅의 십승지 열 곳은 들어가지 마시오.

나를 죽이는 자가 바로 십승이라고 알려진 곳들이다.)

오늘날의 우리에게 들려주는 매우 중요한 예언문구가 있으니,

진정한 십승지를 찾으려면 산 속이 아닌

세 봉우리의 산 아래에 있는 반월선 모양의 편평한 땅을 찾으라는 것이다.

우리에게 알려진 열 곳의 십승지는 절대로 십승지가 아니라,

우리를 죽게하는 곳이라고 밝히고 있다.

이 내용은 격암유록의 몇몇 곳을 통해 분명히 예언하고 있으니

심각하게 생각해볼 일이다.

여기에서 '三峯山下半月船坮(세 봉우리의 산 아래에 있는 반월선 모양의

편평한 땅)'이 바로 三人一夕이 가리키고자 하는 두 번째 의미이다.

三人은 人이 셋이므로 '人人人'으로 나타내고,

一夕은 夕이 하나이므로 '夕'으로 나타내어 조합해보면,

위의 그림과 같이 해석할 수 있다.

혹자는 三峯山下半月船坮를 心(마음 심)이라고 해석하기도 한다.

이 역시 맞는 해석이다. (결국 모두 한데 어우러져 하나의 의미를 갖게 된다.)

격암유록은 이와 같이 여러 가지 의미를 하나의 글귀에 함축하여 담아 두었다.

이제 '都'자를 살펴보자.

者(놈 자)와 阝(阜언덕 부)로 이루어진 글자이다.

언덕(半月船坮) 위의 한 사람(者)이 바로 '십승자'이며

이 자가 바로 정감록에서 말한 십승의 지도자가 되는 사람이다.

都 자는 이를 형상화하여 글자로 표현한 것이다.

이 지도자를 '정도령'이라고 하여 정씨 성을 가진 자라고

믿는 사람도 있다.

그러나 정도령은 정씨성을 가진 자도 아니며

우리가 일반적으로 생각하는 그 '도령'의 의미가 아니다.

한자 또한 그 도령과 다르다.

'天坡' 는 '하늘 언덕'의 뜻이며,

하늘과 같은 언덕, 하늘의 뜻을 따르는 사람이 사는 언덕으로 해석된다.

여기서 하늘은 '우주와 자연의 순리'를 의미하는 것으로서

'하나님', '상제' 등 억지스러운 종교적인 의미를 부여해서는 안된다.

글이 너무 길어져서 상,중,하로 글을 나누어 소개할 예정입니다.

다소 어려운 내용들이 있으나,

소개해드리는 모든 글을 읽고 나면

격암유록의 예언서가 말하는 '말세에 나를 살리는 것은 무엇인지'에 대해

알게 되실 것입니다.

이 글은 격암 남사고 선생이 남기신 예언글에 대한 나름의 해석이며,

해석의 옳고 그름은 그 어느 누구도 알지 못합니다.

그러니 참고만 하시기 바랍니다.

그저 재미로만 읽어 주세요.