중인화가 최북 탄생 300돌전 작품 57점 악전고투끝 한자리

숱한 기행 덧칠돼 평가절하된 생애와 그림이력 첫 집중조명

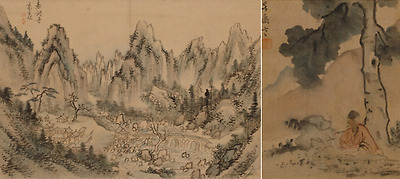

▲ ‘호생관 최북’전 출품작들. 그의 대표적 진경산수화인 <표훈사>와 나무 아래 선비의 독서 모습을 그린 <수하독서도>(왼쪽부터)

★*…눈밭에서 얼어죽은 그의 별명은 ‘칠칠’(七七)이었다. 18세기 문인 남공철은 <금릉집>에 그의 면모를 이렇게 옮겼다. “세상에서는 칠칠이를 술꾼이라는 사람도 있고 화가라고 칭하기도 하며, 심지어 미친놈으로 헐뜯는 사람까지 있다.”

18세기 숙종~정조 문예중흥기를 바람처럼 떠돌았던 직업화가 최북(1712~86)은 지금도 ‘기인’, ‘광인’, ‘조선의 고흐’라는 말로 회자된다.

붓질해 먹고사는 사람이라는 ‘호생관’, 거기에 내가 있었다는 ‘거기재’ 등의 독특한 호를 썼던 이 화가의 삶 언저리엔 숱한 기행이 널려 있다.

그림이 잘 안되자 내 눈이 나를 저버린다며 한 눈을 찔러 애꾸가 되었고, 천하 명산에서 죽고 싶다며 금강산 구룡폭포 연못에 투신자살을 꾀했다가 살아났다. 심지어 1748년 일본 통신사로 갔을 때 첩보원 노릇을 했다는 설까지 있다.

기구한 건 최북의 분신이라 할 그림 자체에 대해 정작 잘 아는 이들 또한 별로 없다는 점이다.

국립전주박물관이 기획한 최북 탄생 300돌 기념전 ‘호생관 최북’은 이야기만 무성했던 최북의 삶을 그림 자체로 투시해본 전시다. 여러 기행들로 윤색된 괴짜 화가 ‘칠칠’이 편견의 산물임을 출품작들은 증언한다.

학예사들이 ‘악전고투’하며 한자리에 모은 57점의 산수화·화조·영모화들은 최북이 시서화에 능했고 고결한 문인 세계를 선망했던 지식인이었음을 일러준다. 통신사 시절 그림을 모은 일본 현지 화집과 그의 시, 전기가 실린 여러 문집의 공개와 더불어, 그의 그림 이력을 처음으로 집중 조명한 의미가 크다.

★*…눈밭에서 얼어죽은 그의 별명은 ‘칠칠’(七七)이었다. 18세기 문인 남공철은 <금릉집>에 그의 면모를 이렇게 옮겼다. “세상에서는 칠칠이를 술꾼이라는 사람도 있고 화가라고 칭하기도 하며, 심지어 미친놈으로 헐뜯는 사람까지 있다.”

18세기 숙종~정조 문예중흥기를 바람처럼 떠돌았던 직업화가 최북(1712~86)은 지금도 ‘기인’, ‘광인’, ‘조선의 고흐’라는 말로 회자된다.

붓질해 먹고사는 사람이라는 ‘호생관’, 거기에 내가 있었다는 ‘거기재’ 등의 독특한 호를 썼던 이 화가의 삶 언저리엔 숱한 기행이 널려 있다.

그림이 잘 안되자 내 눈이 나를 저버린다며 한 눈을 찔러 애꾸가 되었고, 천하 명산에서 죽고 싶다며 금강산 구룡폭포 연못에 투신자살을 꾀했다가 살아났다. 심지어 1748년 일본 통신사로 갔을 때 첩보원 노릇을 했다는 설까지 있다.

기구한 건 최북의 분신이라 할 그림 자체에 대해 정작 잘 아는 이들 또한 별로 없다는 점이다.

국립전주박물관이 기획한 최북 탄생 300돌 기념전 ‘호생관 최북’은 이야기만 무성했던 최북의 삶을 그림 자체로 투시해본 전시다. 여러 기행들로 윤색된 괴짜 화가 ‘칠칠’이 편견의 산물임을 출품작들은 증언한다.

학예사들이 ‘악전고투’하며 한자리에 모은 57점의 산수화·화조·영모화들은 최북이 시서화에 능했고 고결한 문인 세계를 선망했던 지식인이었음을 일러준다. 통신사 시절 그림을 모은 일본 현지 화집과 그의 시, 전기가 실린 여러 문집의 공개와 더불어, 그의 그림 이력을 처음으로 집중 조명한 의미가 크다.

▲ 그가 잘 그렸던 <메추라기>와 스산한 설경을 담은 <겨울산수>(왼쪽부터). <겨울산수>는 겸재 정선, 현재 심사정의 작품과 같은 화첩에 함께 실려 있어 당대 최북의 명성을 짐작하게 한다. 국립전주박물관 제공

★*… 전시장에서 만난 최북의 작품들은 장르와 필법이 다채롭다. <표훈사>처럼 내금강을 음양의 조화로 그린 진경산수화가 있는가 하면, 뛰어난 관찰력이 깃든 특유의 메추라기·게 그림과 붉은 무 등의 채소 그림도 나왔다.

당대 화단의 동료 강세황, 심사정과의 교류상을 보여주는 공동화첩인 ‘제가화첩’ 과 ‘와유첩’, 통신사 시절 그린 난초, 산수 그림 등이 들어간 일본 화보집 ‘회사회요’ 등에서 비범한 화인의 재능을 느낄 수 있다.

한시의 서정을 옮긴 ‘제가화첩’의 뻣뻣한 수염을 세운 선비 자태나 ‘탁영서첩’의 고적한 나무등걸 풍경은 중인임에도 선비이기를 갈망했던 작가의 내밀한 바람을 내비치는 듯하다.

최북은 선비 문인화의 그늘이 짙었던 이 땅에서 독립 예술가의 자의식을 드러낸 선구자로서 천재화가 단원 김홍도의 앞길을 터주었다. 겨울날 나귀 타고 돌아오는 나그네 주위 설경의 시리디시린 묘사나, 깔깔하고 거친 산수·나무 표현 등에서 ‘내 그림’을 내세웠던 그의 자존감을 엿볼 수 있다.

차분하면서도 결기 있는 문인화풍을 지닌 작가에게 왜 이리도 숱한 기행담이 따라다녔을까. 혹 당시 유입된 천주교 등 서구 사상을 가까이한 것을 은연중 덮으려는 의도는 아니었을까.

허술한 보존·관리로 해지고 곳곳에 좀이 슨 처참한 상태의 일부 도판과 화첩들 앞에서 드는 여러 의문들은 한국 미술사가 앞으로 풀어야 할 짐이기도 하다.

‘뒷날 날 알아줄 사람을 기다리고 싶다’는 ‘칠칠’의 마지막 소망은 아직 이뤄지지 않았다.

★*… 전시장에서 만난 최북의 작품들은 장르와 필법이 다채롭다. <표훈사>처럼 내금강을 음양의 조화로 그린 진경산수화가 있는가 하면, 뛰어난 관찰력이 깃든 특유의 메추라기·게 그림과 붉은 무 등의 채소 그림도 나왔다.

당대 화단의 동료 강세황, 심사정과의 교류상을 보여주는 공동화첩인 ‘제가화첩’ 과 ‘와유첩’, 통신사 시절 그린 난초, 산수 그림 등이 들어간 일본 화보집 ‘회사회요’ 등에서 비범한 화인의 재능을 느낄 수 있다.

한시의 서정을 옮긴 ‘제가화첩’의 뻣뻣한 수염을 세운 선비 자태나 ‘탁영서첩’의 고적한 나무등걸 풍경은 중인임에도 선비이기를 갈망했던 작가의 내밀한 바람을 내비치는 듯하다.

최북은 선비 문인화의 그늘이 짙었던 이 땅에서 독립 예술가의 자의식을 드러낸 선구자로서 천재화가 단원 김홍도의 앞길을 터주었다. 겨울날 나귀 타고 돌아오는 나그네 주위 설경의 시리디시린 묘사나, 깔깔하고 거친 산수·나무 표현 등에서 ‘내 그림’을 내세웠던 그의 자존감을 엿볼 수 있다.

차분하면서도 결기 있는 문인화풍을 지닌 작가에게 왜 이리도 숱한 기행담이 따라다녔을까. 혹 당시 유입된 천주교 등 서구 사상을 가까이한 것을 은연중 덮으려는 의도는 아니었을까.

허술한 보존·관리로 해지고 곳곳에 좀이 슨 처참한 상태의 일부 도판과 화첩들 앞에서 드는 여러 의문들은 한국 미술사가 앞으로 풀어야 할 짐이기도 하다.

‘뒷날 날 알아줄 사람을 기다리고 싶다’는 ‘칠칠’의 마지막 소망은 아직 이뤄지지 않았다.

다음검색

스크랩 원문 :

Joyful의 뜰