겨울로 가는 길목에서 만나는 哀傷, '쇼송'의 <마지막 잎새>

멀리 신비의 여행을 떠나기로 결심하고 있는 영혼만큼 고독한 것은 없다. 죽음의 공상이 점점 더 세차게 그녀의 마음을 붙잡을수

그 날도 지나갔다. 하지만 저녁이 되어도 잎사귀 하나가 벽 위의 담쟁이덩굴에 매달려 있는 것이 분명히 보였다.

이윽고 밤이 되자 북풍이 다시 불기 시작했다. 비가 여전히 창문을 두드리고 나지막한 네덜란드풍의 차양에서는 빗방울이 뚝뚝 떨어지고 있었다.

날이 밝자 존시(Johnsy)는 다짜고짜 커튼부터 올려 달라고 부탁했다.

담쟁이덩굴 잎새는 아직도 붙어 있었다. -'오 헨리' 작, <마지막 잎새>에서

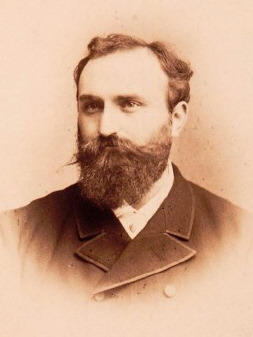

'오 헨리(O. Henry:1862-1910)'는 50년이 채 되지 않는 일생 대부분을 불우하게 보낸 작가였다. 그는 일찍 부모를 여의고 고독하게 자랐으며 사업에 실패한 후 억울하게 교도소 생활을 하였다. 결핵을 앓았던 부인은 딸 하나를 남긴 채 결혼 10년 만에 먼저 세상을 하직했다. 말년에는 병고에 시달리다가 채 평가를 받지 못하고 삶을 마감했다. 어렵고 힘든 나날을 보냈기에 그의 소설에는 도시 하층민이나 실업자 등이 자주 등장한다. 비록 불우한 세월을 보냈으나 그의 작품에는 다정다감하고 따뜻한 휴머니티가 깔려있다. <마지막 잎새>는 작가의 병약했던 부인 '에이솔 에스티스(Athol Estes)'를 모델로 삼아 지은 작품이다.

'오 헨리'가 단편 소설 <마지막 잎새:The Last Leaf>를 짓기 70여 년 전, 프랑스 시인 '고띠에(Pierre-Jules-Theophile Gautier:1811-1872)'가 동명(同名)의 시, <La derniere feuille>을 발표하였다. '고띠에'는 프랑스 남서부 산악지대 '오뜨 피레네(Hautes-Pyrenees)'태생으로, 시인이자 소설가, 문예비평가로 19세기의 한 시대를 풍미했던 문예인이다. 우리가 발레곡으로 알고 있는 <지젤:Giselle>이 이 작가의 작품이다. '고띠에'의 <마지막 잎새>는 '오 헨리'에 비해 그 결말이 비극적이다.

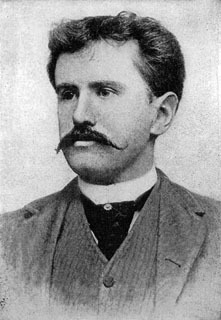

이 시를 토대로 당대의 촉망받던 작곡가 '에르네스트 쇼송(Ernest Chausson:1855-1899)'이 아름다운

가곡을 남겼다. 그가 초년시절에 지었던 작품 2의 일곱 곡 중 하나이다.

'쇼송'은 독일의 '멘델스존(Mendelssohn)'의 경우처럼 유복한 가정에서 태어났다. 그는 어릴 적에 가정교사로부터 문학과 예술에 대한 교육을 받았으며, 법률학교를 졸업하고 박사에까지 오른 교양인이었다. 그러나 그의 관심은 음악 쪽으로 향하여 대작곡가 '프랑크(Cesar Franck)'와 '마스네(Jules Massenet)'의 밑에서 본격적인 음악공부를 하였다. 그는 견문을 넓히기 위해 수 차례 유럽을 周遊(주유)하였는데, 특히 독일 '바그너(Richard Wagner)'의 대표작 <니벨룽겐의 반지:Der Ring des Niebelungen>를 듣고 많은 영향을 받았다. 파리 '꾸셸(Courcelles)'의 22번 가에 있는 그의 살롱에는 수많은 화가와 시인, 음

악가들이 방문하여 문학과 예술을 논하였다. 그는 여행을 좋아하여 딸 '안니(Annie)'를 데리고 프랑스 남부와 이탈리아 등지를 돌아다니며 유람과 작곡생활을 하였다. 유복한 가정을 꾸리며 창작활동에 전념하던 그는 45세의 젊은 나이에 불의의 자전거 사고를 당해 생을 마감하였다.

'쇼송'은 프랑스 운문문학이 가지는 섬세하고 감각적인 표현의 풍부함을 찾아내어 예술가곡으로 승화시킨 인물이다. 그가 이와 같은 睿筆(예필)을 발휘할 수 있었던 것은 어린 시절부터 꾸준히 문학과 철학에 관한 공부를 게을리하지 않았기 때문이다. 그가 만든 가곡은 프랑스의 어떤 작곡가보다 더 운율에 충실했으며 詩語(시어)의 생동감있는 뉘앙스를 잘 살려내고 있다는 평가를 받고 있다.

19세기에서 20세기에 걸쳐 살았던 그이지만, 그의 작법은 전통적이고 낭만적인 경향을 띠고 있다. 그가 지닌 정서는 哀愁(애수)와 悲愴(비창)함으로, 가곡과 관현악곡을 비롯한 모든 그의 작품에서 그 경향이 보여진다.

|

La dernie re feuille Dans la foret chauve et rouillee,

Il ne reste plus en mon ame,

L'oiseau s'en va, la feuille tombe, |

마지막 잎새 헐벗고 메마른 숲 속,

내 영혼에 남은 거라곤,

새는 가버리고 잎새는 떨어져, |

이 시는 3연의 12행으로 구성된 완전한 정형시로, 각 행이 8음절로 되어 있는 '偶數脚(우수각)'으로 되어 있다. 또한 각 연마다 1,3행의 여성운(女性韻:rime feminine)과 2,4행의 남성운(男性韻:rime masculine)이 교대하는 교차운(alternance)으로 이루어져 있다. (간단히 말해 [e]음으로 끝나는 운은 여성운, 그렇지 않은 운은 남성운이다.) 대체로 남성운에 强拍(강박)이, 여성운에 弱拍(약박)이 놓인다.

실연으로 상심한 젊은이가 늦가을의 정원에서 나무에 매달린 한 떨기의 잎새를 바라본다. 그 옆에는 잎새를 지키듯 작은 새 한 마리가 앉아 있다. 젊은이는 그 잎새와 작은 새를 자신의 심정에 투영시킨다. 잎새는 나무를 떠나지 않으려 하고 가엾은 새는 애절한 노래를 부르려 하나, 매서운 가을 바람이 그들을 놓아두지 않는다. 결국 새는 떠나고 잎은 땅으로 떨어진다. 젊은이는 자신의 사랑이 다했음을 느끼며 죽음을 예감한다.

이 곡은 전체 세도막형식의 노래로, 조성은 '나단조'며 악상은 'pas trop lent(너무 느리지 않게)'이다.

첫 마디에 피아노가 페르마타(fermata)로 곡 전체의 분위기를 예고한다. 느린 4분음표의 반주에 따라 노래가 조용하고 느리게 울리는데, 반주와 가창이 자연스럽게 서로의 행보를 조율하고 있다. 반주의 화음은 약간 오묘하고 긴장감이 돈다. 곡은 마치 읊조리듯 산책하듯 자연스럽게 정서를 헤쳐간다.

곡의 두 번째(중간)부분에서 분위기는 보다 적극적이고 간절하게 변한다. 마치 시적 화자가 청중에게 자신의 고독과 불행을 넌지시 토로하는 듯 하다. 피아노 반주 또한 나지막한 걸음걸이에서 약간 물결치는 듯한 빠르기로 바뀐다.

"Qu'un seul amour pour y chanter;(거기에서 노래할 단 하나의 사랑;)"에서 곡은 클라이막스가 된다. 그러다가 "Ne pernet pas de l'ecouter(내 사랑의 노래를 듣지 못하게 하네)"에서 곡은 점점 여리고 느려지면서 감정이 억제된다.

세 번째 부분인 3연에서 곡은 원래의 분위기로 되돌아 온다. "la feuille tombe, L'amour s'eteint, cart c'est l'hiver(잎새는 떨어져, 사랑이 꺼지네, 지금은 겨울이기에)"의 가사에서 선율은 잎새가 떨어지듯 갑자기 하행하고, 피아노 반주가 떨어진 잎새를 표현한다. 곡은 피아노의 잔잔한 음형에 실려 점점 사라지듯이 끝마쳐진다.

'마지막 잎새'는 보는 이의 처지에 따라 '희망'이 되기도 하고, '절망'으로 끝나기도 한다. 그 결말을 구별짓는 것은 가까이에서 배려하며 사랑해 주는 '이웃'의 존재이다. '오 헨리'의 소설에 등장하는 '베이먼(Behrman)' 할아버지는 바로 그 이웃이다. 우리는 길거리와 역 대합실에서 몸을 옹송거리고 있는 숱한 '마지막 잎새'들을 본다. 11월의 끝자락에서, 그들에게 나는 한 자락 온기가 되어 줄 수 있을까?

소프라노 - 제시 노먼(Jessye Norman) / 피아노 반주 - 미셸 달베르토(Michel Dalberto)

음악링크 : http://blog.daum.net/dalsol/?t__nil_login=myblog