전병훈 그리고 겨레의 정신철학

닳고 닳은 유물 몇 점, 빛바랜 종이조각이라도 있어야 역사가 되는 것일까? 삼국시대에 신라가 축조한 삼년산성에서 신라의 기와편만이 발견되고 백제나 고구려의 것이 부재하다고 하여 단 한번도 산성을 빼앗긴 적이 없다고 단정짓는 한 역사 다큐멘터리의 결론은 옳은 것일까? 증거의 부재가 부재의 증거가 되지는 않는다. 이번 호에서 전하려는 전병훈 선생의 경우가 그러하다.

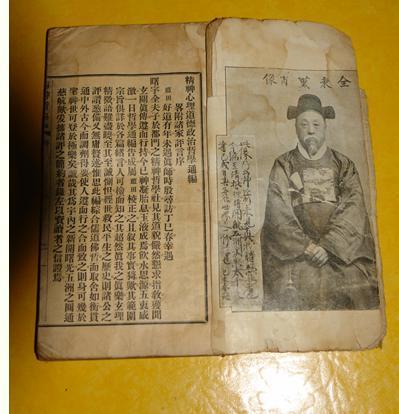

전병훈 선생에 관해서 알려진 바는 거의 없다. 선생의 생몰연대, 교유관계, 행적 등도 소위 믿을 수 있는 증거로서 남아있는 것은 그리 많지 않다. 다만 선생이 남겼던 《정신심리도덕정치철학통편》(이하 《통편》으로 간칭함)에서 볼 수 있는 사상과, 구전으로 전해진 이야기들이 전부이고 우리는 그것을 바탕으로 그 사상과 흔적을 짐작할 따름이다.

앞서 말한 바대로 선생이 언제 태어나서 언제 죽었는지는 확실히 알 수 없다. 다만 1860년 이전에 출생한 것으로 보인다. 50세 이전에는 조선에서 개신유학을 공부하였고, 이후 건너간 중국에서는 10여 년간 수행학을 공부함과 동시에 정신철학사라는 출판사와 비밀결사체를 운영하였던 것으로 보인다. 그리고 60세가 조금 넘은 1920년에 그의 사상적 결집체인 《통편》을 출간하였다. 그 이후의 행적에 대해서는 알려진 바가 거의 없는데 전해지는 이야기에 의하면 그 후 40년대까지 생존하였다고 한다. 뒤에서 좀더 자세히 서술하겠지만 이상이 선생에 관한 간략한 일대기이다.

중국 북경에서 간행된 통편은 2책 3편 6권으로 구성되어 있다. 이 책은 철학서인데 흔히 우리가 접할 수 있는 근대 철학서와는 그 형식과 내용이 사뭇 다르다. 철학의 주제를 정신, 심리, 도덕, 정치 이렇게 네 가지로 나누고 이들 각각을 서양, 동양 그리고 조선으로 세분하여 설명하는 방식을 취하고 있는데, 이 《통편》이 선생의 사상과 생애를 이해하는 단초가 된다.

‘정신(精神)’의 개념과 운용이 이 책의 첫 번째이자 가장 중요한 주제이다. 여기서의 정신은 서양의 spirit이나 mind가 아니다. 선생은 정신을 정(精), 기(氣), 신(神)으로 설명하고 있다. 신(神)은 천지보다 먼저 생긴 것이고 억겁토록 무너지지 않으며 모든 과정을 꿰뚫고 있는 주체로 보았고, 정(精)은 태시(太始)와 동시에 생겨난, 주기율표의 원소들보다 더 미세한 순수물질로, 기(氣)는 태시(太始) 후에 생겼으며 신(神)에 실려 신과 정의 결합력으로 작용하는 무언가로 보았다.

그리고 정기신의 운용과 관련하여 형화(形化)와 기화(氣化)라는 개념을 설명하고 있다. 형화는 기가 정에 복무하는 것이요, 기화는 그 반대로 신에 복무하는 것이다. 달리 말하자면 기력을 정의 발현체인 몸뚱이에 소모할 것인가(形化의 삶) 아니면 기력을 길러 탈각(脫却)할 것인가(氣化의 삶)의 문제이다. 선택은 자명하다. 그렇다면 방법론은 무엇인가?

여기서 선생과 《통편》의 탁월함이 드러난다. 〈재고선생타좌식(載古先生打坐式)〉(수행서인 〈현관비결타좌식〉과 내용상 동일함)을 소개함으로써 수행을 철리(哲理)의 근본으로 삼았으며, 이점에서 수행학을 바탕으로 하여 꽃피워진 동양학다운 동양학과 그 궤를 같이 하기 때문이다.

하지만 선생은 “홀로 단(丹)을 이루어 아무리 장수하여도 세상에 도움이 되지 못했다면 죽은 시체를 지키는 것과 다를 바가 없다”고 하여, 내 몸 안의 세계와 몸 밖의 세계의 일치(內外一致)를 강조하였다. 이런 모습은 심리·도덕철학을 거쳐 정신철학에서 구체화되는데, 선생은 동양의 도덕이 전제가 된 공화정을 적극 지지함으로써 동도서기의 연장선상에서 동·서양의 유기적 결합-특히 정치적인 면에서-을 추구하였다.

내외일치의 모습은 실천적으로는 정신철학사를 중심으로 한 결사의 운영으로 드러난다. 비밀리에 운영된 이 결사에는 손문, 이대교, 엄복, 양개초 등이 속해 있었다. 즉, 중국 근대 사상계의 주요 인물들이 선생의 지도하에 있었던 것이다.

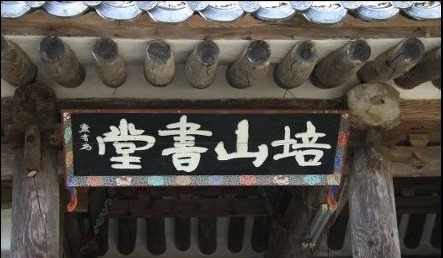

선생은 50세 이전 조선에서 개신(改新)유학을 했던 것으로 보인다. 개신유학은 기존 성리학의 테두리에서 벗어난 민족적이며 열린 유학이다. 그 근거지 중 하나로 경남 산청군 단성면의 배산서원을 들 수 있는데, 특이한 것은 서원의 현판을 선생의 보이지 않는 후원으로 캉유웨이(康有爲)가 써서 보냈다는 것이다.(사진 2)

<강유위, 조완구, 박은식, 김구, 이시영, 이병헌선생의 축문 현판>

또한 김구, 이시영, 조완구, 박은식의 글도 걸려있는데 이들이 임시정부의 최고 요인들임을 감안한다면 전병훈 선생을 중심으로 한 중국과 한국의 사상계 사이의 일정한 관련성을 생각해 볼 수 있다.

선생 자신이 드러나게 활동하지 않았고, 또한 우리의 근대사라는 것이 개화파와 수구파의 역사로 정리되었기에, 선생과 같은 동도서기의 입장은 그 한계만이 지적되었을 뿐 정당한 가치를 부여받지 못했다.

하지만 철학사상을 전개하면서 수행을 통한 주체혁신을 강조하였던 점(이는 위에서 말한 바대로 모든 동양학의 뿌리가 되는 부분이다)과 내적인 닦음만이 아니라 세상을 향한 실천을 중시하였던 점, 그리고 당시 서양의 기(器)가 물밀듯이 밀려오는 상황 속에서 우리 것에 근본을 둔 철학을 제시하여 문화수용의 전범(典範)이 되었다는 점 등은, 정신마저 서양의 아전에 지나지 않는 오늘날 충분한 의미가 있으리라 본다.

근세에는 성리학을, 근대와 현대에는 서양의 것을 실험하였다면 이제 우리 본래의 것을 실험할 때가 아니겠는가?