동아시아 상상력의 근원을 찾아서

당신은 보르헤스(Jorge Luis Borges)1)의 『상상동물 이야기』라는 책을 읽어 본 적이 있는가?

보르헤스, 이 괴짜 작가는 그야말로 상상력의 화신이라 할 만큼 기발한 작품들을 많이 썼다. 그 덕택에 우리는 세상이 평면경에 비쳐진 것처럼

똑바른 것만 아니고 볼록거울이나 오목거울에 비쳐진 것처럼 굴곡지게 생겼다는 것도 알게 되고, 정상적인 일과 더불어 어처구니없는 일이 일어날

가능성이 도처에 편재해 있다는 사실도 깨닫게 되었다. 당신은 상상력의 힘을 실감하는가? 미국의 한 저명한 잡지에서 조사한 바에 의하면 오늘날의

첨단 과학 기기는 대부분 과거의 SF소설이나

만화에서 상상했던 일들이 실현된 케이스라 한다.

보르헤스의 『상상동물 이야기』를 읽어보면 동서고금의 수많은 이상한 동물들이

출현한다. 가령 사자도 이길 수 있다는 일각수(unicorn)에 대한 기록을 보자.

어떻게 일각수를 잡을 것인가? 일각수 앞에 처녀를 데려다 놓는다. 그러면 일각수는 처녀의 품안으로 뛰어든다. 처녀는 일각수를 감싸 안고 국왕의 궁전으로 끌고 가면 된다.

용맹한 일각수이지만 단 하나 약점이

있다. 순결한 처녀 앞에서는 맥을 못 춘다는 것이다. 그것을 이용해 일각수를 포획할 수 있다. 매사가 이런 이야기들이다.

그러나

괴짜의 대가 보르헤스도 경탄을 금치 못할, 『상상동물 이야기』의 원조 같은 책이 있다. 그것은 다름 아닌 중국의 신화집인 『산해경(山海經)』이다. 보르헤스는 『상상동물 이야기』의 서문에서 자기 책이 "햄릿 왕자, 점, 선, 평면,

관처럼 생긴 것, 입방체, 모든 창조와 관련된 단어들 그리고 우리들 한 사람 한 사람과 신을 정당화시켜줄 수 있을 것"이며 "모든 것의 총체,

즉 우주"라고 추켜세운바 있는데 사실 이러한 찬사는 『산해경』에게 바쳐져야 할 것이다. 모든 이야기의 조상이자, 상상력의 근원인 신화에 대해

우리는 얼마만큼 알고 있는가? 그러나 그리스ㆍ로마 신화는 대개 알고 있지만 동아시아 신화에 대해 아는 사람은 드물다. 그것은 황제(黃帝)가 제우스로,

서왕모(西王母)가 헤라로, 예(羿)가 헤라클레스로 대체되어 과거 동아시아의 신들은 이제 '사라진 신들'이 되었기 때문이다. 이

'사라진 신들'과 교신하려면 우리는 『산해경』을 읽지 않으면 안된다. 『산해경』에는 고스란히 이 신들이 남아 있어서 우리가 호출할 때 뛰어나와

우리의 무의식에 각인된 그들의 이미지를 환기시켜 줄 것이다.

『산해경』은 어떠한 책인가?

그렇다면 『산해경』은 과연 어떠한

책인가? 『산해경』은 동아시아 지역에서 가장 오래 전에 성립된, 중국의 대표적인 신화집이다. 대체로 기원전 3~4세기경에 무당들에 의해 쓰여진

이 책에는 중국과 변방 지역의 기이한 사물, 인간, 신들에 대한 기록과 그들에 대한 그림이 함께 실려 있다. 이 책이 만들어진 동기에 대해서는

무당들의 지침서라는 설이 가장 유력하고 고대의 여행기라는 설도 있다.

근대 이후 학자들의 연구에 의하면 이 책은 종교적으로

샤머니즘과 밀접한 관련이 있는 것으로 밝혀졌다. 산신에 대한 제사에서 쌀을 바친다든가, 곤륜산(昆侖山)과 같은 세계 대산, 건목(建木)과 같은 세계수에 대한 숭배, 가뭄 때 희생되는 무녀(巫女)의 존재 등으로 미루어 그러한 판단이 가능한 것이다. 그래서 그런지 이 책은 샤머니즘이

성행했던 고대 은(殷) 왕조의 문화 내용을 많이

보존하고 있다. 은 왕조의 조상신인 왕해(王亥), 제준(帝俊) 등에 대한 신화는 다른 고서(古書)에서 잘 보이지 않는데 『산해경』을 통해서 그 내용을 전하고 있는 것이다. 아울러

은(殷) 및 동이계(東夷系) 민족의 특징적인 문화현상으로 간주되는 조류숭배와 관련된 신화내용도 많이 담고

있다.

무엇보다도 우리가 『산해경』에 대해 주목해야 할 것은 이 책이 단순히 오늘날의 중국 신화와만 상관되는 것이 아니라 중국

인근의 여러 민족들, 한국ㆍ일본ㆍ월남ㆍ티베트ㆍ몽골 등 동아시아 전역의 고대 문화와 깊은 관련이 있다는 사실이다. 왜냐하면 『산해경』 신화가

형성되던 시대의 대륙은 결코 오늘날과 같은 하나의 중국이 존재했던 장소가 아니고 수많은 종족이 이합집산을 거듭했던 무대였기 때문이다. 우리가

『산해경』을 중국신화집으로만 보지 않고 동아시아 고대문화의 원천이자 상상력의 뿌리로 간주하는 이유가 바로 여기에 있다.

『산해경』의 신화세계

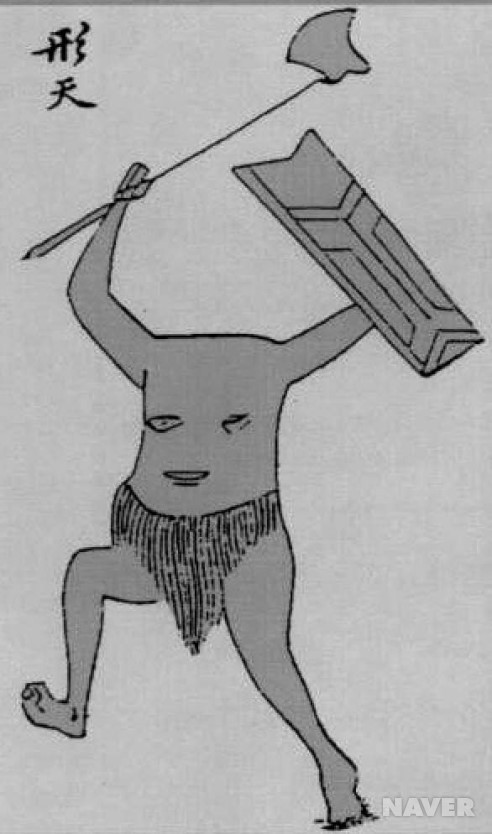

이제 『산해경』의 신화세계를 탐색해 보기로 하자. 우선 신들의 세계를 보게 되면 『산해경』에도 그리스ㆍ로마 신화에서처럼 다양한 능력을 가진 신들이 등장하는데 마치 제우스와 같이 『산해경』 신화에서 신들의 왕으로 군림하는 대신은 황제(黃帝)이다. 그런데 황제는 중원의 지배자였으나 변방의 강자인 치우(蚩尤)의 도전을 받아 신국(神國)은 일대 전쟁에 휩싸이게 된다. 그 상황을 『산해경』에서는 다음과 같이 묘사하고 있다.

치우가 무기를 만들어 황제를 치자

황제가 이에 응룡(應龍)으로 하여금 기주(冀州)의 들에서 그를 공격하게 하였다. 응룡이 물을 모아둔 것을 치우가 풍백(風伯)과 우사(雨師)에게 부탁하여 폭풍우로 거침없이 쏟아지게 했다. 황제가 이에 천녀(天女)인 발(魃)을 내려 보내니 비가 그쳤고 마침내 치우를 죽였다.

-「대황북경(大荒北經)」

황제-응룡-발(가뭄의 신)과

치우-풍백(바람의 신)-우사(비의 신) 두 계열의 신들의 전쟁은 황제 측의 승리로 끝났다. 이후 황제는 여러 종족의 조상으로, 문명의 창시자로

추앙된다. 이 전쟁신화는 여러 가지 의미로 읽히는데 중원과 변방의 대립에서 중원의 정통성 확립, 야만 상태인 카오스에서 조화로운 문명인

코스모스로의 이행 등의 해석이 그것이다. 흥미로운 것은 단군신화에서 환웅천왕을 보필했던 풍백과 우사가 이번에는 치우를 도와 황제와 싸우고 있는

모습이다. 이로 미루어 치우가 단군신화 내지 한국의 신화와 모종의 상관관계가 있지 않을까, 추리해 볼 수도 있다.

다음으로

『산해경』에 표현된 신화적 사물의 세계에 대해 알아보면 『산해경』에는 신성한 지역, 머나먼 이방 등에서 언제나 일상을 초월한 기이한 형상의

사물이 등장한다. 가령 능양의 못에 산다는 염유어라는 물고기를 보자.

다시 서쪽으로 350리를 가면

영제산(英鞮山)이라는 곳인데, ··· 완수(涴水)가 여기에서 나와 북쪽으로

능양(陵羊)의 못에

흘러든다. 이곳에는 염유어(冉遺魚)가 많은데 물고기의 몸, 뱀의

머리에 발이 여섯이며 눈은 말의 귀와 같다. 이것을 먹으면 가위눌리지 않고 흉한 일을 막을 수 있다.

-「서차사경(西次四經)」

염유어는 단순한 물고기가 아니다. 그것은

물고기ㆍ뱀ㆍ말의 신체적 특징을 합쳐놓은데다가 발까지 달려 있어 양서류 같기도 한 기이한 동물이다. 신화적 동물은 대개 이러한 잡종적(hybrid) 형상으로 묘사되는데 그것은 그 동물이 갖는

비범한 능력을 표현하기 위해서이다. 염유어를 먹을 때 악몽을 꾸지 않는다는 것은 이 물고기가 상상계에 대해서도 힘을 작동시킬 수 있다는 것을

의미한다. 우리는 이로써 고구려 고분벽화에 왜 염유어가 등장하는지 그 이유를 알게 된다. 그것은 죽은 자의 편안한 내세를 도모하기 위해서가

아니었겠는가? 『산해경』에 나타나는 신성한 사물은 잡종적 형상 이외에 양성구유(兩性具有)2)의 특징을 지니기도 한다. 가령 「남산경(南山經)」의 단원산(亶爰山)에 산다는 유(類)라는 짐승은 너구리 같이 생겼는데 저 홀로 암수를 이루고 그것을 먹으면 질투를 하지 않게

된다고 한다. 양성구유란 두 극단을 조화시키려는 신화적 지향의 표현이다. 질투를 하지 않는다는 것은 이 짐승의 양성구유적 특성으로부터 비롯한

공감주술적3) 효능의 결과이다.

신들의 세계, 신화적 사물의 세계에 이어 살펴보아야 할 것은 신화적 인간의

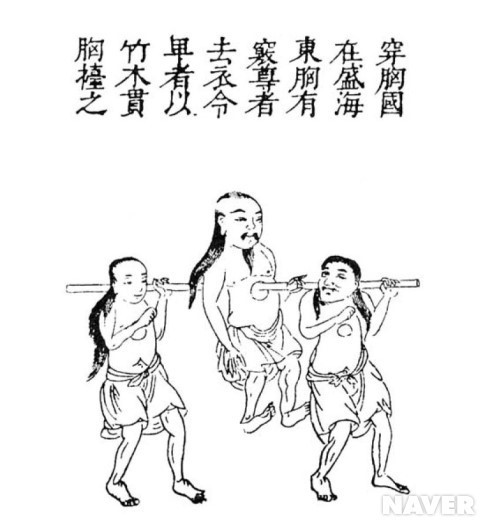

세계에 대해서이다. 신화적 사물과 마찬가지로 신화적 인간 역시 일상의 주거 지역이 아닌 곳에서 기괴한 형상으로 출현한다. 가령 중국의 남쪽

변방에 있다는 관흉국(貫匈國)이라는 나라의 사람들에 대한 묘사를 보자.

관흉국 그 동쪽에 있는데 그 사람들은

가슴에 구멍이 나 있다.

-「해외남경(海外南經)」

원문은 간단하지만 주석에 의하면 관흉국 사람들 중 신분이 높은 사람은 웃옷을 벗고 천민들로 하여금 대나무로 가슴을 꿰어들고 다니게 한다고 하였다. 또 다른 기이한 모습은 저인국(氐人國) 사람에 대한 묘사에서도 찾아볼 수 있다.

저인국이 건목(建木) 서쪽에 있는데 그들은 사람의 얼굴에 물고기의 몸이고 발이

없다.

-「해외남경(海外南經)」

이것은 완연히 서구 동화에 나오는

인어의 모습이다. 그러나 『산해경』의 그림을 보면 저인국 사람은 서구와 같이 예쁜 여자 인어가 아니라 무뚝뚝하게 생긴 남자 인어이다. 왜

서구에서는 인어를 여성으로 보고 중국에서는 남성으로 인식했을까? 그것이 바로 문화적, 풍토적 차이일 것이다. 사마천(司馬遷)의 『사기(史記)』를 보면 진시황의 무덤 속을 밝히기 위하여 인어의 기름을 짜서 만든 영원히 꺼지지 않는

촛불을 켜두었다고 한다. 그 인어가 저인국 사람이었을까?

『산해경』에서 표현된 신화적 인간은 대부분 이처럼 기괴한 형상을 하고

있다. 너무나도 큰 귀를 두 손으로 붙들고 살아가는 섭이국(聶耳國) 사람들, 머리가 하나에 몸이 셋인 삼신국(三身國) 사람들, 입에서 불을 토해내는 염화국(厭火國) 사람들, 소인국ㆍ대인국 사람들 등 『산해경』에는 우리가 상상할 수 있는 모든 기이한 모습의

인간 군상이 등장한다. 이들이 모두 중원이 아닌 변경 밖에 사는 이방인들이라는 점에서 우리는 여기서 고대 중국인들의 종족중심주의를 읽을 수도

있을 것이다. 그러나 중원을 의식세계로, 변경 밖을 무의식 세계로 빗대어 본다면 이민족의 이와 같은 다양한 모습은 우리의 무의식에 감추어진

수많은 욕망의 형상적 표현일 수도 있을 것이다.

『산해경』이라는 방대한 책에서 지금까지 예를 들어 소개한 신화적 존재들에 대한

내용은 극히 작은 부분으로 『산해경』의 전체 모습을 드러내 보이기에는 물론 역부족이라 할 수 있다. 그러나 이러한 신화의 편린들을 통해서나마

서구 신화와는 분명히 색깔이 다른 신화의 큰 물줄기를 확인하고 그것이 여전히 우리의 상상력의 근저에서 작동하고 있음을 깨닫는 계기가 되었다면

다행이라 할 것이다.

어떻게 『산해경』을 읽을 것인가?

자, 그렇다면 이제 당신은 물을

것이다. 『산해경』이라는 책이 상상력의 근원이라는 것은 알겠는데 어떻게 읽는단 말인가? 그냥 읽으면 안될까? 그렇다! 우리는 근대 이후, 우리

이야기를 읽는 방법을 잊어버렸다. 밖에서 들어온 이야기, 곧 소설은 무슨 엄숙한 의미가 담겨 있는 것 같아-작가들도, 평론가들도 모두 목에 힘을

주고 말하기 때문에-경전처럼 읽어야 될 것 같은 생각이 든다. 소설은 현실을 반영해야 하고, 주제 의식이 분명해야 하고, 구조가 치밀해야 하고,

등장인물의 성격이 뚜렷해야 하고, 미래에 대한 전망이 담겨 있어야 하고, ···해야 하고, ···해야 하고, 아마 이런 조건에 견뎌낼 우리

이야기가 있을까? 옛적에는 대개 저녁 먹고 슬슬 산보 삼아 마을 한복판에 가보면 얘기꾼이 사람들을 불러놓고 이야기판을 벌이고 있는 경우가

많았다. 그걸 몇 푼 주고 부담 없이 듣고 오면 되는 것이 우리의 이야기였다. 그때의 얘기꾼이 말했던 대본을 직접 구해다 읽은 것이 오늘날

전해지는 고전 소설이다.

『산해경』은 신화집이니까 물론 고전 소설과도 다르다. 여기에 비하면 같은 신화라도 그리스ㆍ로마 신화는

너무나 인간중심적이고 구조도 소설처럼 잘 짜여져 있다. 그런데 『산해경』은 온갖 괴물들이 제각기 출현하지만 일정한 줄거리가 없다. 파편화된

이미지의 행진일 뿐이다. 가령 다음과 같은 구절을 보자.

다시 동쪽으로 300리를 가면

청구산(靑丘山)이라는 곳인데 그 남쪽에서는 옥(玉)이, 북쪽에서는 푸른 흙이 많이 난다. 이곳의 어떤 짐승은 생김새가 여우같은데 아홉 개의

꼬리가 있으며 그 소리는 마치 어린애 같고 사람을 잘 잡아먹는다. 이것을 먹으면 요사스러운 기운에 빠지지 않는다.

-「남산경(南山經)」

『산해경』은 이와 같은 문장의 수 없는

반복이다. 어느 산엘 가면 무엇이 있고, 다시 어느 산엘 가면 또 무엇이 있고, 하는 식이다. 수천 년 전 무당들의 핸드북, 이것이

『산해경』이다. 어느 방향, 어느 지역에 어떤 괴물, 어떤 신, 어떤 이상한 사물이 있는가를 밝혀 놓은 책이다. 아니, 책이 아니라 원래는

그림이었다. 그 그림을 설명해 놓은 말이 오늘날 남아서 글이 되었다. 『산해경』에는 아직도 150폭의 그림이 있다! 위의 예문을 보고 눈치 빠른

독자는 청구산에 사는 짐승이 무엇인지 알아차렸을 것이다. 그것은 구미호이다. 야담에서 많이 나오는 이상한 여우, 혹은 요사스러운 여자의 대명사인

구미호의 아키타입(archetype)이 바로

『산해경』에 있는 것이다.

『산해경』의 글은 이처럼 이미지에 의존한다. 그래서 이야기가 구조적이지 않고 체계적이지도 않다.

그리스ㆍ로마 신화처럼 한 편의 흥미진진한 드라마를, 근대 소설처럼 한 편의 잘 짜여진 명작을 예상했다가는 실망하기 십상이다. 끝없이 반복되는

"어디에 무엇이 있고"하는 식의 이야기, 그것을 계속 읽노라면 마치 무당의 주문을 암송하는 듯한 착각에 사로잡힐 수도 있다. 그러나 당신이 아까

얼핏 본 한 구절에서 느꼈듯이 『산해경』의 그 단편적인 이미지 하나하나는 동아시아 상상력의 원천이다. 나는 이런 좋은 책을 행여 당신이 읽다가

중도에 포기하게 될까봐 두렵다. 그러나 당신은 기억해야 한다. 앞서 강조했듯이, 우리 이야기는 그리스ㆍ로마 신화나 근대 소설에 대해 거는 기대를

갖고 읽으면 별로 재미가 없다. 우리 이야기는 비현실적이기도 하고, 얼개가 엉성한 것 같기도 하지만 그것은 동서양 문화권의 세계관의 차이에서

비롯된 것이지 결코 열등해서 그런 것이 아니다.

중언부언 길게 얘기를 해왔지만 결론적으로, 그럼 어떻게 읽어야 하는가? 나는

여기에서 도연명(陶淵明)4)이라는 중국의 위대한 시인이 『산해경』을 어떻게 읽었는지, 그 방법을

소개하고자 한다. 도연명은 「산해경을 읽고」라는 시를 남겼는데 거기에 다음과 같은 구절이 있다.

반갑게 봄술 기울이며,

터밭의

푸성귀를 뜯네.

보슬비 동쪽으로부터 나리고,

훈풍도 더불어 불어올 제.

『목천자전(穆天子傳)』을 두루

보고,

『산해경』을 훑어보네.

잠깐 사이에 우주를 돌아보게 되니,

진정 즐거운 일이 아니고 또

무엇이겠는가?5)

도연명은 지금부터 1,500여 년쯤에 살았던 전원시인이다. 그는 농사일을 하다가 집에 돌아와 『산해경』을 훑어본다. 이 '훑어보네'의 원문은 '유관(流觀)'으로 되어 있다. 즉 "물이 흘러가듯이 본다"는 뜻이다. 물이 흘러가듯이. 그렇다! 자연스럽게 이미지를 따라서 읽어나가라는 뜻이 아니겠는가? 『산해경』을 읽을 때 당신은 심각하게 의미를 탐구할 필요는 없다. 그저 물 흐르듯 이미지에 몸을 맡기면 될 것이다. 그럴진대 당신은 부지중 『산해경』의 원초적 이미지들을 장악하게 될 것이고 그때 당신의 묻혀 있던 상상력이 잠에서 깨어나 가공할 위력을 발휘하게 될지도 모른다. 도연명은 이미 "잠깐 사이에 우주를 돌아보게" 되었다고 말하지 않았던가?

더 생각해볼 문제들

1. 『산해경』은 어떠한 성격의

책인가?

산해경은 신화서로서의 성격뿐만 아니라 지리서로서의 기능도 지니고 있다. 그리고 민속학, 종교학, 역사학 등과 깊은 관련이 있고

최근에는 UFO, 첨단 과학 등과의 관련성을

주장하는 학자도 있다. 이와 같이 복잡한 성격을 지닌 『산해경』에 대해 나름대로 생각해보는 것만으로도 충분히 상상력을 발휘하는 훈련이

된다.

2. 『산해경』은 우리 문화와 어떤 관련이 있는가?

동이계 신화의 내용을 가장 많이 담고 있는 『산해경』에는 우리의

신화 및 문화와 관련된 내용이 적지 않다. 고구려 고분벽화에 표현된 염제(炎帝), 인면조(人面鳥), 거인 과보(夸父), 삼족오(三足烏) 등 『산해경』 신화의 모티프들은 이의 훌륭한 증거이다.

3. 『산해경』의

신화적 상상력을 현대적으로 활용할 수 있는 방안은 무엇인가?

오늘날 영화, 게임, 애니메이션, 만화 등 문화산업에서는 신화적 소재를 많이

필요로 하고 있다. 그러나 대부분 서구 신화나 중세의 마법, 기사 이야기를 소재로 활용하고 있는 실정이다. 『산해경』의 기발한 이야기와 독특한

이미지 자료들을 잘 활용할 수 있다면 서구 상상력 중심의 문화산업을 벗어나는 데에 큰 힘이 될 것이다.

추천할 만한 텍스트

『산해경』, 정재서 역주, 민음사, 1985.

각주

- 1) 보르헤스(1899~1986)는 아르헨티나의 시인, 수필가, 소설가이다. 포스트모더니즘 문학의 선구자로 알려져 있으며 작품집으로는 『픽션』, 『알레프』 등이 있다.

- 2) 양성구유(androgyn)란, '남자(andro)'와 '여자(gyn)'를 뜻하는 그리스어에서 나온 용어로 암수한몸의 상태를 말한다. 신화적 동물은 양성구유로 표현되는 경우가 많은데 융(C.G.Jung)은 이를 완전성의 상징으로 보았다.

- 3) 공감주술(Sympathic Magic)이란, 비슷한 것들 혹은 접촉된 것들 사이에는 보이지 않는 기운이 작용하여 똑같은 효과를 일으킬 수 있다는 생각에 근거하여 사물을 통제하려는 술법이다. 모방주술과 감염주술의 형태로 나뉘며 인류학자 프레이저(J.G.Frazer)에 의해 처음 설명되었다.

- 4) 도연명(365~427)은 동진(東晋)의 대시인으로서 소박하고 자연미가 넘치는 전원시를 많이 썼다. 벼슬을 버리고 전원에 은거하여

술을 즐기고 국화를 사랑한 시인으로 유명하다. 작품으로는 「귀거래사(歸去來辭)」, 「귀원전거(歸園田居)」, 「음주(飮酒)」 등의 시가 있고

유토피아를 꿈꾼 산문 「도화원기(桃花源記)」가 있다. 특히 신화집인 『산해경』을 두고 읊은 연작시 「독산해경(讀山海經)」 12수를 남기기도

하였다.

歡然酌春酒, 摘我園中蔬. 微雨從東來, 風與之俱. 泛覽周王傳, 流觀山海圖. 俯仰終宇宙, 不樂復何如. - 5) 여기에 나오는 『목천자전(穆天子傳)』은 중국의 신화서로서, 주목왕(周穆王)이 여덟 필의 준마를 타고 서쪽으로 여행을 떠나 곤륜산에 이르러 서왕모를 만나고 돌아온 일을 기록한 것이다. 이 책은 서기 281년, 서진(西晉) 무제(武帝) 때 급현(汲縣)이라는 고을에서 도굴꾼 부준(不準)이 전국(戰國) 시대 위양왕(魏襄王)의 무덤을 도굴하는 과정에서 발견되었다.