혼령의 반함주(飯含珠) 반환

조선시대 중기, 청렴결백으로 이름이 났던 한 재상이 사망하고, 그 가정이 매우 가난한 지경에 빠져 딸의 혼사를 앞두고 혼인비용 마련에 걱정이 태산 같았다.

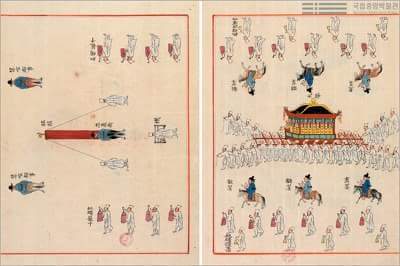

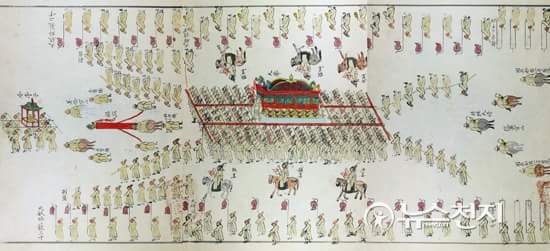

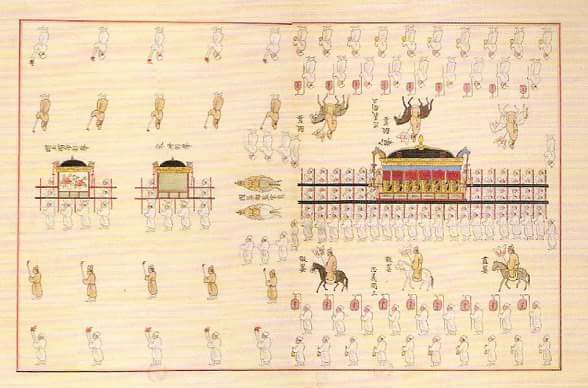

마침 재상의 제삿날, 이 재상의 친구가 지방에 다녀오라는 임금의 명령을 받고 새벽에 일찍 길을 나섰는데, 길에서 앞뒤로 호위를 받으며 지나가는 귀인의 행차를 만났다. 그래서 가까이 가서 보니, 다름 아닌 얼마 전에 사망한 그 친구 재상이었다.

친구가 먼저 인사를 하니, 재상은 술에 취해 흐뭇해하면서, “오늘 내 자식들이 나를 청해 술을 많이 권해서 매우 취했네. 자네 우리 집 아이들을 만나면 잘 먹고 갔다고 이야기 전해 줘.” 라고 말하고 손을 흔들며 헤어졌다.

서로 헤어져 얼마쯤 갔는데, 재상은 행차를 멈추고 다시 호위를 시켜 친구를 부르는 것이었다. 그래서 친구가 가까이 가니, “내가 자식들에게 줄 것이 있었는데 술이 취해 깜박 잊었어. 자네가 이것을 가지고 가서 우리 집에 좀 전해주게.” 하면서, 재상은 종이에 싼 물건을 건네주고 재빨리 떠나갔다.

친구는 그것을 받아 가지고 재상과 헤어져, 곧바로 말을 돌려 그 재상의 집으로 가니, 이날이 재상의 제삿날이었고, 방금 제사를 마치고 철상하고 있는 중이었다.

그래서 조금 전에 재상을 만났던 이야기를 아들들에게 들려주고, 또 재상이 전하던 물건을 건네주었다. 아들들은 이야기를 듣고 슬퍼서 머리를 맞대고 곡을 했다. 그러고 재상이 전해준 종이에 싼 물건을 펼쳐보니, 큰 구슬이 3개 들어있었다.

재상 부인이 이 구슬을 유심히 살펴보고 이렇게 말했다. “이것은 우리 집 가보로 내려오는 큰 비녀에 꽂혀 있던 구슬인데, 대감께서 돌아가셨을 때 뽑아 '반함주(飯含珠)'로 사용했던 것이다. 대감께서 가난한 우리 집 사정을 생각하고 딸 혼사에 비용으로 쓰라고 하여 보내준 것 같다.” 그러고 비녀를 가지고 와서 구슬 뽑은 자리에 맞추어보니 꼭 들어맞았다.

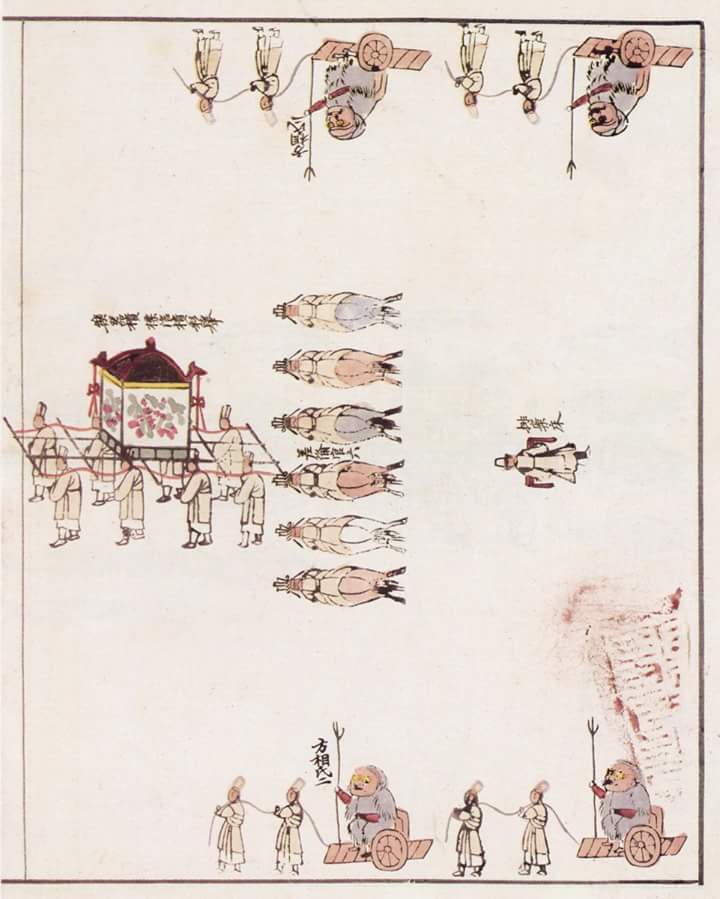

'반함주'란, 사람이 죽었을 때 염습하기 전에, 힘없이 벌려진 입안에 값진 구슬 3개를 넣고, 처져 내린 아래턱을 손으로 탁 쳐올려 입이 다물어지게 하는데, 이때 사용하는 구슬을 말한다.

이에 식구들은 감격하여 땅에 엎드려 통곡했고, 재상 친구도 역시 통곡을 하고 돌아 나왔다.

반함(飯含)이란 것은 시신의 입안에 구슬(無孔珠)과 쌀을 물려 주는 것을 뜻한다.

상주는 곡하며 왼쪽 소매를 벗어 바른 편 허리에 꽂고 무공주(구멍이 뚫리지 않은 구슬) 세 개를 담은 그릇을 받들고 생쌀(깨끗이 씻은 것 반 수저 가량)을 담은 그릇에 버드나무 수저를 꽂아 가지고 들어가서 명건(瞑巾)으로 시신 면상을 덮고 나서 상주는 시신 동편 발치로부터 서편으로 올라와서 동쪽을 향해 앉아 시신을 덮은 명건을 들고 버드나무 수저로 쌀을 조금 떠서 오른편 입에 넣고 동시에 무공주를 넣고 왼편과 가운데도 이와 같이 하고 햇솜을 명주에 싸서 턱 아래로 복건(幅巾)을 씌우고, 충이(充耳)로 좌우의 귀를 막고, 명목(暝目)을 덮고, 신을 신기고, 심의(深衣)를 걷우어 여미되 옷깃은 산 사람과 반대로 오른편으로 여민 뒤 조대(條帶), 대대(大帶)를 동심결(同心結)로 매고 악수(握手)를 맨다. 이것으로 습례(襲禮)가 끝난 것이다. 시신은 다시 이불을 덮어 시상에 보신다. 염습을 한 뒤에 모든 기물(器物)은 태울 것은 태우고 땅에 묻을 것은 묻어서 없애 버린다. 그리고 영좌(靈座)를 꾸미고, 혼백(魂帛)을 만들고, 명정(銘旌)을 만들어 세운다. 이 의식이 끝나면 친구나 가까운 사람들이 들어가 곡해도 좋다.

이때 상주가 버드나무 수저로 불린 흰 쌀을 떠서 "천석이요", "이천석이요","삼천석이요" 하면서 입에 넣는데 이것은 저승 가는 길에 양식으로 사용하라는 뜻이다.