② 숨결 3

남쪽 하늘을 비춘 하현달, 혜월선사

연암산 천장사(3)

혜월당(慧月堂) 혜명(慧明)선사의 고향은 충청남도 예산군 덕산면 신평리다. 1862년 6월 19일 생으로써 이때가 철종 13년이며, 본관은 평산(平山) 신(申) 씨다. 그의 나이 열두 살이 되던 1873년 고종 10년에 덕숭산의 정혜사(定慧寺)로 동진출가하였는데, 집에 있다가는 목숨을 연명하기 힘들 정도로 가난했다는 것이 출가 동기였다. 은사인 혜안(慧安)스님이 친척 간이었다. 친척에게 의탁시켜 자식을 절에 맡긴 것이므로 부모들이 어느 정도 마음을 놓았을 것으로 여겨진다.

3년 동안의 행자기간을 거쳐 열다섯 살이 되던 1876년 비로소 사미계와 더불어 혜명이라는 법명을 받았다. 그로부터 정혜사에서 열아홉 살이 될 때까지 관음(觀音) 정진에 몰두하였다. 까막눈이었으므로 염불과 주력이외의 수행 방법을 찾기도 어려웠을 것이다. 그 해 은사가 속퇴하면서 제자 혜명을 연암산 천장암에서 선풍(禪風)을 날리기 시작한 경허선사에게 보낸다. 이로써 혜명수좌와 당대의 최고 선지식이었던 경허선사의 만남이 이루어진 것이었다.

천장암에서 살게 된 혜명을 위해 경허선사는 우선 글을 깨우칠 수 있도록 도왔다. 스물세 살이 되던 1884년부터는 보조국사(普照國師) 지눌(知訥·1158∼1210)의 『수심결(修心訣)』을 가르쳤다. 이때 혜명수좌는 『수심결』 서두에 인용되어있는 중국 임제종(臨濟宗)의 개조인 임제(臨濟) 의현(義玄)의 법어인 "네 눈앞에 항상 뚜렷하여, 홀로 밝고 형상없는 그것이라야, 비로소 법을 말하고 법을 듣느니라." 하는 대목에서 과연 '그것이 무엇일까? ‘ 라는 큰 의문을 갖게 된다.

이 무렵 어느 날 경허선사가 말했다.

"알겠느냐? 어느 물건이 설법하고 청법하느냐? 형상이 없되 뚜렷한 그 한 물건을 일러라"

이 말씀을 듣고 의문이 더욱 깊어져서 앞이 캄캄했고 가슴속에는 체증 같은 의심 덩어리가 콱 뭉쳐있었다. 밥을 먹을 때나 밭에서 일할 때는 물론 잠잘 때까지도 이 한 생각을 가지고 일념으로 정진한지 6일째 되는 날 경허스님이 짚을 굴속으로 넣어주며 말했다.

“내일은 길을 떠나야 하니 짚신 하나 지어 놓거라.”

스승의 뜻에 따라 짚신 한 켤레를 삼은 다음 모양새를 내기 위해 틀에 넣은 후 ‘탁’하고 두드리는 순간 그토록 노심초사하던 '한 물건'의 뜻을 깨닫게 된 것이었다. 무심삼매(無心三昧) 중 신골을 치는 망치 소리에 ‘이 한 물건(一物)이 무엇인가’하는 의심이 환하게 해소된 혜명은 스승에게 달려갔다. 이때 사제 간에 나눈 법거량이다.

경허 : 참선은 무엇 하러 하는고?”

혜명 : 못에는 고기가 뛰고 있습니다.

경허 : 그래, 자넨, 지금 어디 있는가?”

혜명 : 산꼭대기에 바람이 지나갑니다.”

경허 : 목전(目前)에 고명(孤明)한 한 물건이 무엇인고?

혜명 : 저만 알지 못할 뿐만 아니라 일천성인(一千聖人)도 알지 못합니다.

경허 : 어떠한 것이 혜명인가?

이에 혜명 스님은 동쪽에서 걸어 서쪽에 가 섰다가, 다시 서쪽에서 걸어 동쪽으로 가 섰다. 이를 보고 스승이 말했다.

경허 : 옳다. 옳다.

혜명스님이 깨친 것을 안 경허선사께서 혜월(慧月)이라는 법호(法號)와 더불어 다음과 같은 전법게(傳法偈)를 내리셨다. 그의 나이 29세가 되던 1890년 봄의 일이었다.

了知一切法(요지일체법)

自性無所有(자성무소유)

如是解法性(여시해법성)

卽見盧舍那(즉견노사나)

依世諦倒提唱(의세제도제창)

無生印靑山脚(무생인청산각)

一關以相塗糊(일관이상도호)”

일체법을 요달해 알 것 같으면,

자성에는 있는 바가 없는 것.

이같이 법성을 깨쳐 알면

곧 노사나불을 보리라.

세상 법에 의지해서 그릇 제창하여

문자와 도장이 없는 도리에 청산을 새겼으며

고정된 진리의 상에 풀을 발라 버림이로다

‘한 물건’은 부모로부터 태어나기 전의 본래면목(本來面目)으로서, ‘이 뭣고?’화두의 참구 대상이다. 육조대사는 “나에게 한 물건이 있는데, 위로는 하늘을 받치고 아래로 땅을 괴었으며, 밝기는 일월 같고 검기는 칠통(漆桶)과 같아서 항상 나의 동정(動靜)하는 가운데 있으니, 이것이 무슨 물건인가?”라고 했었다. 이 한 물건은 그 어떤 언어로도 규정할 수 없고, 생각으로도 헤아릴 수 없어서 부처님과 조사도 입을 뗄 수 없는 자리이기도 하다. 그래서 달마대사는 모른다는 뜻으로 ‘불식(不識)’이라 말했었고, 육조의 인가를 받은 회양스님은 “설사 한 물건이라 해도 맞지 않다(設使一物也不中)”고 했으며, 숭산스님은 “오직 모를 뿐”이라고 했었다. 마찬가지로 혜명스님은 ‘혜명의 본래면목’을 묻는 질문에, ‘역대 성인도 이치로는 알 수 없다’고 답한 것이었다.

황벽스님은 “찾으려해도 찾을 수 없고, 지혜로써 알 수도 없으며, 말로 표현할 수도 없으며, 경계인 사물을 통해서 이해할 수도 없고, 또 힘써 노력한다고 다다를 수도 없는 이것”을 “모든 불ㆍ보살과 일체 꿈틀거리는 미물까지도 똑같이 지닌 대열반의 성품(大涅槃性)”, 또는 ‘신령스런 깨달음의 성품(靈覺性)’이라고 표현했었다. 그렇듯이 이 ‘각성(覺性)’을 깨닫는 참선은 물고기가 물을 찾는 것처럼 자명한 평상(平常)의 일이다. 또 각성은 주객(主客)과 자타(自他)가 사라진 경지여서 찾으면 찾을 수 없지만, 찾지 않으면 없는 곳이 없어서 산꼭대기의 바람이 지나가는 가운데도 있다. 이 ‘한 물건’은 무엇이라 말로 설명할 수는 없지만, 동쪽에서 서쪽으로 움직이는 작용을 통해 드러나는 것이기도 하다. 혜명스님은 ‘한 물건’ 자체가 되어 언어와 생각을 떠나 경허스님의 질문에 척척 대답을 한 것이었다.

이렇게 해서 수월당 음관선사에 이어 두 번째로 경허의 선맥을 이은 혜월당 혜명선사는 이후 출가본사인 정혜사로 돌아가 보임(保任)을 한 후 그곳에서 48세까지 머문 것으로 되어 있다. 이때의 나라 형편은 혜월선사가 출가를 할 당시보다 더 힘들어져 전국에서 아사자(餓死者)가 속출할 정도였다. 목구녕이 포도청이다 보니 굶어죽지 않으려면 도둑질이라도 하지 않을 수 없는 셈이었다. 이 무렵 어느 날 정혜사에 도둑이 들었다. 한 밤중에 찾아온 불청객은 쌀가마를 훔쳐내서 지게에 얹어 놓는 데까지는 성공을 하였다. 문제는 그때부터였다. 몇 날 며칠을 쫄딱 굶었던 도둑은 쌀가마를 지고 일어날 수가 없었다. 낑낑거리며 용을 쓰고 있는데 누군가가 뒤에서 지게를 살짝 들어 올려 주는 것이었다. 깜짝 놀라 돌아보는 도둑에게 스님 한분이 나직막히 말했다.

“쉿! 다른 스님들 깰라. 넘어지지 않게 조심해서 내려가고, 먹을 것이 떨어지면 애들 굶기지 말고 또 올라오게나.”

빙그레 웃고 있던 그 스님이 바로 혜월당 혜명선사다.

그는 48세 되던 1908년 활동무대를 영남지방으로 옮기는 결단을 내린다. 수월선사는 북으로 간 상현달이었다면, 혜월은 남쪽으로 가서 하현달이 된 것이었다. 그가 남쪽을 택한 것은 사제인 만공당월면이 편안한 가운데 고향 땅에서 행화할 수 있도록 자리를 내어준 것으로 보여진다. 사형의 배려로 만공은 중천에 뜬 만월이 된 것이었다. 이들 세 달이 조선의 하늘에 떠올라 삼천리를 비추니 마침내는 경허의 법맥이 꺼져가던 조선 불교를 일으켜 세운 것이었다.

스승 경허선사가 산수갑산의 도하동에서 입적했다는 사형 수월의 소식이 전해진 것은 혜월선사의 나이 52세 되던 해의 일이었다. 경허스님이 입적한 것은 1912년 4월이었으며, 그 소식이 도착한 것은 이듬해인 1913년 7월의 일이었다. 교통과 통신이 발달되어 있지 않은 때여서 그렇게 늦어진 것이었다. 소식을 듣자마자 혜월스님은 선암사의 철우(鐵牛), 운봉(雲峰), 운암(雲庵)스님 등과 함께 갑산으로 향했다. 만공스님 일행과 합류하여 경허스님 법구가 모셔진 산에 도착했는데, 찌는 듯한 무더위 때문에 선뜻 법구 수습을 할 수가 없었다. 이때 혜월스님이 “내가 하지”라고 말한 다음 소매를 걷어붙였다. 당시 상황을 철우스님은 법어집에다 이렇게 기록해 놓았다.

“경허선사의 무덤을 파 화장을 하는데, 선사의 뼈는 장대한 황골이었고, 장례 중에 혜월선사는 그냥 말없이 눈물만 흘리셨다. 나는 이날 혜월선사의 눈물을 처음이자 마지막으로 보았다.”

천장암 시절 스승인 경허선사께서 재를 지내려고 마련해 놓았던 음식을 헐벗은 사람들에게 나누어주는 것으로 고인을 위한 보시를 했었는데, 그것을 보고 혜월은 죽은 사람보다 산 사람이 우선이고, 산 사람을 살리는 것이 고인을 진정으로 위하는 것이라는 사실을 사무치게 배웠던 것 같다. 혜월선사는 아주 검소하고 순박하여 소지품이라고는 발우 한 벌에 약간의 옷가지와 작은 이불 하나가 전부였다. 그러니 밤에 잠잘 때 깔 요도 없었고, 고된 노동일을 마다하지 않았어도 맨바닥에 잠깐 눈을 붙였다가 뜨는 식으로 몸을 돌보지 않는 분이었다. 불쌍하거나 사정이 딱한 사람을 보면 가지고 있던 재물을 남김없이 보시했던 그는 항상 형식에 구애받지 않고 꾸밈없이 행동하며, 근면탈속의 탐욕이 끊어진 격외(格外)의 자유를 누린 희유한 선사였다. 그런 그였으니 달리 꼬불쳐둔 재화가 있을 리는 없었고, 신도들이 재를 올리기 위해 내놓은 돈이라도 장흥정에 쓰지 않고 불쌍한 사람들을 만나면 그들을 구하는데 사용한 것이었다. 스승 경허는 그게 진정으로 고인을 위하는 것이지 와서 먹고 가는 것도 아닌데 꼭 과일을 사다가 제상에 올리는 것이 고인을 위하는 것이 아니라고 가르쳤고, 제자 혜월은 배운 대로 실천에 옮긴 것이었다. 제대로 가르치고 제대로 배운 것이리고 여겨진다.

혜월당 혜명선사의 발길은 영남 구석구석에 미쳤다. 오늘날 영남인들의 불심이 어느 지방과 견주어도 결코 뒤지지 않을 만큼 융성하게 된 데에는 그의 공이 큰 것으로 여겨진다. 그는 선산의 도리사(桃李寺), 팔공산 파계사(把溪寺) ), 통도사, 양산 천성산(千聖山) 미타암(彌陀庵과 원효암, 통도사 극락암, 범어사 등등을 옮겨 다니며 후학을 지도하였다. 혜월선사는 거처를 옮길 때마다 불모지를 개간하여 논밭을 일구는 일에 열심이어서 사람들은 그를 '개간(開墾)선사'라 부르고는 하였다. 손에서 괭이를 놓지 않고 논밭을 일구고, 곡식을 심어 가꾸는 한편 땔나무를 하고, 그러고도 틈이 나면 경내를 청소하고, 짚신을 삼고, 새끼를 꼬았다. 그는 평생 동안 하루 일하지 않으면 하루 먹지 않는다는 '일일부작(一日不作) 일일불식(一日不食)'의 백장 청규를 몸소 실천에 옮긴 선사다. 스님이 무슨 벼슬인양 모시로 만든 옷을 입고 학처럼 고고하게 얼굴을 세우기를 좋아하는 요즈음 스님 네와는 전혀 다른 분이었다.

당시 그의 사제인 만공당 월면선사는 사찰중창 불사에 매진하고 있었다. 조선조 5백 년 동안 계속된 숭유억불의 결과로 유서 깊은 고찰들이 거의가 다 법당에 물이 샐 정도로 세락하였으므로 사찰 중건은 꺼져가던 불심을 되살리는 중요한 불사였던 것으로 사료된다. 그리고 백용성(龍城)스님은 역경(譯經)과 포교를 통해 불교 중흥을 이끌어내려고 진력한 바 있다. 불양답의 대부분을 유림들에게 빼앗겨버려 절 살림이 곤고한데도 굶지 않을 방법을 찾아 출가를 하는 사람들은 줄을 잇고 있던 때여서 혜월선사는 불모지 개간사업에 매진하는 방법을 택한 것이었다. 사람들은 이들을 당대의 3대 걸승(傑僧)으로 꼽는다.

무소유(無所有)와 천진(天眞)으로 생애를 일관하며 가는 곳마다 개간을 하던 혜월스님이 금정산(金井山) 선암사(仙巖寺)의 주지를 맡은 것은 1921년의 일이었다. 세수 61세로서 환갑을 맞은 나이임에도 다시 또 산을 개간하여 논을 만들기 위해 문전옥답 다섯 마지기를 팔아서 그 돈으로 일꾼들을 고용한 다음 산자락에다 다랑이 논을 만들기 시작했다. 잡목을 베어내고, 천수답을 개간하는일은 생각보다 힘이 드는 것이었다. 일하다기 지치면 일꾼들은 꾀를 내어 혜월선사에게 말했다.

“큰스님 법문 한자리 해주이소?”

선사가 이 청을 물리치지 않고 법문을 해주면 이럭저럭 하루해가 저문다. 이런 식으로 개간을 하다 보니 문전옥답 다섯 마지기 판돈이 품삯으로 다 들어갔는데도 산골짜기 천수답은 겨우 세마지기 밖에 만들지 못했다. 그래도 스님은 매우 흡족히 여기시고 아침마다 산에 올라가 새 논을 내려다보며 즐거워하였다. 이를 본 제자가 한마디 했다.

“스님, 문전옥답 다섯 마지기 팔아서, 겨우 산비탈에 자갈논 서마지기 밖에 못 만들었습니다. 이만저만 손해를 본 것이 아닌데, 뭐가 그리 좋으세요?”

그러자 혜월스님이 말했다.

“문전옥답 다섯 마지기는 그대로 있지, 논 판 돈은 일군들이 품삯으로 가져가서 그 동안 잘 먹고 살았지, 산비탈에 없던 논 세마지기가 새로 생겼으니, 이거야말로 이윤을 보아도 크게 본것이 아니란 말이냐?”

“스님, 그게 손해가 아니라 이득을 본 것이란 말씀이세요?”

“인석아, 너는 어찌 중이 되어가지고 계산법이 그 모양이냐? 나는 이득을 보아도 아주 크게 보았느니라.”

천하의 도인인 혜월선사의 눈에 나의 것, 남의 것을 가름하는 소유권등기의 개념은 가당치 않은 것이었다.

내원사 시절 혜월선사는 다시 또 대중들과 더불어 몇 해에 걸쳐 황무지 2,000여 평을 개간 훌륭한 논을 만든 적이 있었다. 이것을 욕심낸 마을 사람의 청에 따라 그 가운데 세마지기를 팔게 되었다. 교활했던 매입자는 값을 제대로 처주지 않고 혜월의 천진한 마음을 속여서 두마지기 값만 치렀다. 제자들이 그를 힐책하였다. 이때도 혜월선사는 이렇게 말했었다.

"논 세 마지기는 그대로 있고, 여기 두마지기 논 값이 있으니, 논이 다섯 마지기로 불어버렸는데, 무엇이 불만인고? 장사는 마땅히 이렇게 해야 하는 것이니라.”

혜월선사의 자갈밭 개간과 논 값에 얽힌 일화는 그의 세간적인 소유욕을 넘어선 대승적 계산법과 천진성을 보여주기에 충분한 것들이다. 농사 이외에 돈벌이를 할 수 있는 산업이 달리 없던 때 땅이 찾아하는 비중은 쌀이 남아돌아 처치 곤란인 지금과는 비교를 할 수 없을 만큼 중요한 것이었다. 생명줄이 달려 있기 때문이다. 그러니 더욱 혜월선사의 계산법이 돋보인다. 누가 먹어도 먹고 사는 사람이 있으면 되기에 개간을 한 것이지 자신만을 위해 그렇게 한 것은 결코 아니었던 것이다.

개간선사라는 것은 그가 농부처럼 살았다는 것을 의미한다. 다른 동력을 구하기 어려운 때 농사를 짓는데 반드시 필요한 것이 소다. 그래서 선사는 가는 곳마다 소를 길렀었다. 그래서 소와 얽힌 일화도 많은데, 혜월선사가 출타 중인 틈을 타서 고봉스님이 몇몇 스님들을 꼬드겨 절에서 키우던 소를 팔아 그 돈으로 곡차를 실컷 사 마셨다. 남은 돈으로는 맛있는 반찬을 장만해 대중공양을 했다. 혜월선사가 돌아와 보니 소는 없어졌고 스님들은 예불도 안올리고 모두 술에 떨어져 자고 있었다. 혜월선사는 대중을 다 깨운 다음 물었다.

"소를 어떻게 했느냐?"

제자들은 겁이 나서 말도 못하고 고봉스님만 바라보고 있었다.

혜월선사는 이내 고봉스님의 소행인 줄 알았지만 모른 체 다시 고함을 쳤다.

"소를 어떻게 했느냐?"

그러자 고봉스님이 일어나서 옷을 벗고 혜월선사 앞에서 네 발로 기어 다니며 "음매! " 하고 소 우는 흉내를 냈다. 그러자 혜월선사는 고봉스님의 볼기짝을 한 대 후려치고는 말했다.

"내 소는 어미소이지 이런 송아지가 아니다."

운봉(雲峰)스님은 혜월선사의 전법제자다. 그의 손법제자 중에서 조계종 원로의원을 지낸 바 있는 진제스님께서는 위 일화를 회고하며 “깨달음을 찾는 납자들의 세계에서는 소를 판 ‘엄청난 일’도 공부의 방편”으로 삼았다고 술회하였다.

어떤 스님이 혜월선사를 찾아 왔을 때 혜월선사가 물었다.

"자네 어디서 왔는고?"

"전라도에서 왔습니다."

"이곳에 무엇하러 왔는가?"

"참선 공부하러 왔습니다."

"참선은 해서 뭣하려고?"

"부처가 되려 합니다."

"참선은 앉아서 하는가, 서서 하는가?"

"앉아서 합니다."

"그놈의 부처는 다리병신인 모양이지, 앉아만 있게!"

1924년 11월 15일 일제강점기하의 선학원(禪學院)에서 제 3회 선우공제회(禪友共濟會) 정기총회를 열었을 때 63세의 혜월선사가 법주로 추대되었다. 당시 선우공제회는 통상회원 203인과 특별회원 162인의 선승들이 회원이었는데, 선풍(禪風) 진작을 위해 노력하는 것이 목적이었다. 그리고 1935년 3월 7일과 8일 선학원의 바뀐 이름인 조선불교선리참구원(朝鮮佛敎禪理參究院)에서 조선불교 수좌대회를 개최할 때는 조선불교 선종의 종정(宗正)으로 74세의 혜월과 만공, 한암(漢岩) 세 사람이 추대되었다. 세수로 보나 경허선사로부터 법을 받은 순서로 보나 혜월이 세 사람 중 첫째로 꼽히는 것은 당연한 일이었을 것이다.

부산 선암사에 계실 때 혜월선사께서 대중법회를 열고 다음과 같은 요지의 설법을 하셨다.

“나에게는 사람을 살리기도 하고 죽이기도 하는 활인검(活人劍)과 사인검(死人劍) 등, 두 자루의 명검이 있다”

그러나 스님은 사람을 살린다는 활인검도, 사람을 죽인다는 사인검도 어느 누구에게 실제로 보여주지 않았다. 그래서 혜월스님이 가지고 계신다는 두 자루의 명검은 신비의 베일 속에 쌓여 있었다. 천하 명검에 대한 소문은 신도들의 입을 통해 널리 퍼져 나갔다. 이 무렵 경상도 전역을 관할하고 있던 일본인 헌병대장이 이 명검에 대한 소문을 듣게 되었다. 사람을 죽이는 명검은 당연히 있을 수 있겠지만, 사람을 살리는 명검이 있다는 것은 처음 들어보는 소리였다. 궁금증을 견딜 수 없었던 헌병대장은 참지 못하고 선암사로 올라갔다. 이때 혜월스님은 산에 나무를 하러 가고 없었다. 한참을 기다리고 있자니 허름한 차림의 스님이 지게에 나뭇짐을 지고 내려왔다. 시자스님으로부터 그가 활인검, 사인검을 가지고 있는 혜월선사라는 말을 들은 헌병대장은 적잖이 실망했다. 명검을 지닌 선사라면 풍모부터 그럴 듯 하리라고 상상했었는데 나뭇짐을 지고 내려온 혜월선사의 모습은 너무도 오종종한 중늙은이에 불과했던 것이다.

헌병대장은 실망감을 감추고 물었다.

“스님께서 활인검, 사인검을 가지고 계신다기에 그걸 구경하러 왔습니다.”

“그러신가. 그럼 보여줄 테니 나를 따라 오시게.”

혜월스님은 섬돌 축대위로 성큼 올라섰다. 헌병대장도 스님의 뒤를 따라 섬돌 축대 위로 올라갔다. 그 순간, 스님이 돌아서더니 느닷없이 헌병대장의 뺨을 후려쳤다. 헌병대장은 순식간에 축대 밑으로 굴러 떨어졌다. 가까이 닦아온 스님이 한 손을 내밀어 헌병대장을 일으켜 세우며 말했다.

“방금 전 당신의 뺨을 때린 손이 죽이는 칼이요, 지금 당신을 일으켜 세우는 손은 살리는 칼이오.”

혜월선사는 조선 선종을 대표하는 종정으로 추대된 뒤에도 손수 솔방울을 주우러 다녔다. 솔방울은 자신의 기관지염 치료를 위해서 채취한 것이라는 말도 있고, 땔감으로 사용하기 위한 것이었다는 설도 있다. 1937년 6월 16일 스님은 평소처럼 산에 가서 솔방울을 주운 다음 절로 돌아오고 있었다. 늘 쉬어가던 곳에서 한숨 돌린 스님은 백양산과 마을을 바라본 후 자리에서 반쯤 일어나더니 그대로 원적에 드시었다. 세수 76세, 법랍은 62세였다. 스님의 유훈에 따라 법구는 화장후 사리를 수습하지 않았고, 한줌의 재가 되어 백양산에 뿌려졌다. 부도와 비를 세우지 않은 것도 스님의 뜻을 따른 것이다.

제자 운봉(雲峰)을 통해 남긴 임종게다.

付雲峰性粹(부운봉성수)

一切有爲法(일체유의법)

本無眞實相(본무진실상)

於相若無相(어상약무상)

卽名爲見性(즉명위견성)

世尊應化(세존응화)

二九五一年(2951년) 四月(사월)

鏡虛門人(경허문인) 慧月(혜월) 설(說)

운봉 성수에게 부치노니,

일체의 변하는 법은

본래 진실한 실체가 없네

그 모습을 보고 무상한 뜻을 알면

그것을 일러 견성이라 하네

세존응화

2951년 4월

경허문인 혜월 설함

무주상 보시의 자비도인이요, 무소유의 무심도인(無心道人)이며, 천진무구했던 천진불(天眞佛) 혜월스님의 법맥은 운봉스님을 통해 향곡과 진제스님에게 계승되었다.

혜월당 혜명선사께서 말년을 보냈던 부산의 선암사

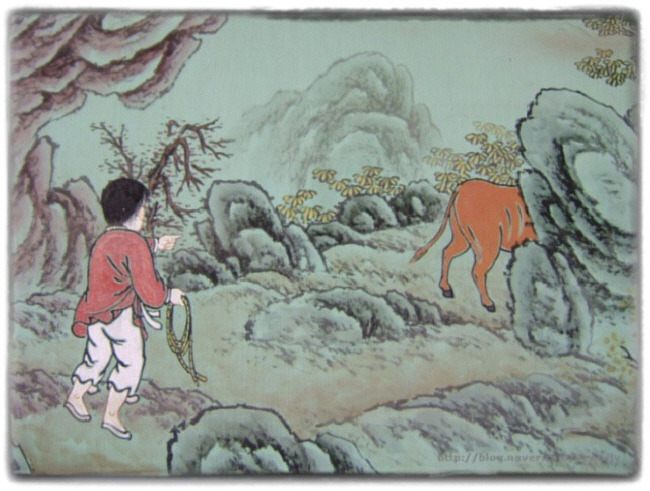

견우(見牛):