갯마을

최용현(수필가)

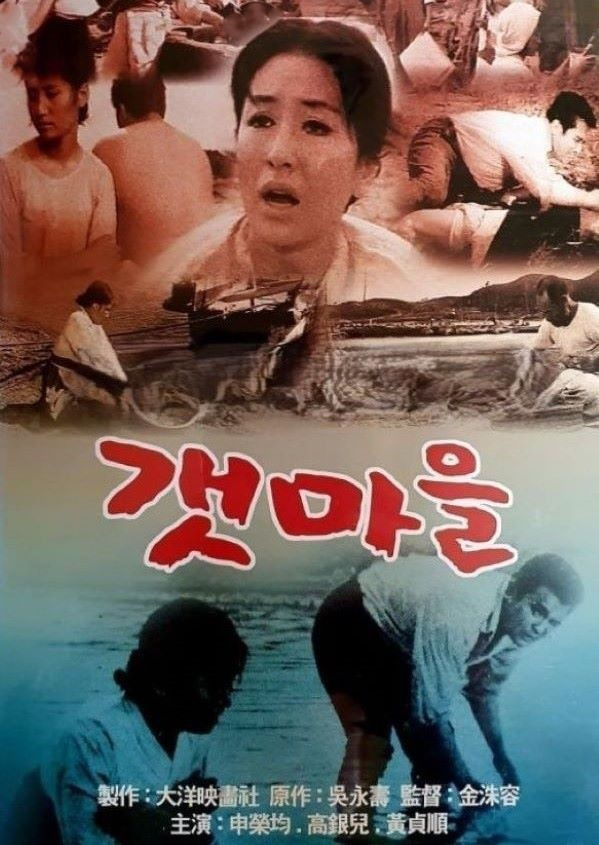

‘갯마을’(1965년)은 오영수 소설가의 동명 단편소설을 바탕으로 극작가 신봉승이 각색하고 거장 김수용 감독이 연출한 흑백영화로, 바다에서 남편을 잃은 과부들이 주로 모여 사는 갯마을의 삶과 애환을 서정적인 영상에 담아 문예영화의 새 바람을 일으킨 기념비적인 작품이다. 부산 출신의 키 큰 여배우 고은아가 이 영화로 주목받는 연기자로 발돋움했다.

이 영화는 당시 영화상을 거의 휩쓸었다. 대종상에서 작품상과 여우조연상(황정순), 촬영상, 편집상을, 부일영화상에서 작품상과 감독상, 여우조연상, 촬영상, 음악상, 신인상(고은아, 이낙훈)을 받았고, 백상예술대상에서도 작품상과 감독상, 연기상(신영균)을 받았다. 해외에서도 아시아영화제에서 촬영상을 받았고, 스페인 카르타헤나의 국제해양영화제에서 작품상을 수상하였다.

‘갯마을’의 무대는 경남 동래군(현재의 부산시 기장군) 일광면 이천리 어민 20여 가구가 모여 사는 조그마한 해변마을이다. 영화 촬영 당시 일광면 주민들이 대거 엑스트라로 참여하여 큰 도움을 주었다고 한다. 기장군은 매년 여름마다 일광해수욕장에서 ‘기장갯마을축제’를 열고 있다.

동해와 인접한 남해의 갯마을, 얼마 전에 결혼한 해순(고은아 扮)이 이곳에서 신혼생활을 하고 있다. 고기잡이배를 타고 바다로 나간 남자들이 거센 풍랑을 만나 돌아오지 못하는 일이 거듭되자, 어느새 이곳은 과부들의 마을이 되어가고 있다. 이곳 과부들은 바다를 서방이라 생각하면서 물질을 하거나, 갯벌에서 조개와 소라를 캐고 미역을 따서 생활하면서 고단한 삶을 이어간다.

어느 날, 만선(滿船)의 꿈을 안고 해순의 남편과 시동생 성칠(이낙훈 扮), 만삭인 순임(전계현 扮)의 남편 등 마을 남자들을 태운 고깃배가 출항한다. 배가 돌아올 무렵에 거센 폭풍이 몰려오기 시작하자, 마을 아낙네들은 성황당에 모여 용왕님께 기도를 드린다. 그러나 겨우 목숨만 붙은 채 살아 돌아온 성칠은 형이 죽었다고 전하고, 순임의 남편도 돌아오지 못한다. 마을 사람들은 무당을 불러 푸닥거리를 하며 죽은 자들의 혼백을 건져온다.

어머니(황정순 扮)는 ‘아가야. 이를 악물고 살아야 한다. 나도 너의 시아버지가 돌아오지 않았을 때 앞이 캄캄했지만 이를 악물고 살아왔다.’ 하면서 거의 혼이 나간 며느리를 다독인다. 며칠 후, 결혼 한지 열흘 만에 청상과부가 된 해순도 동네 아낙네들과 함께 물질하러 나간다.

간혹, 낮에 쳐놓은 대형그물을 밤에 동네사람들이 다 나와서 줄을 당겨 끌어올려서 잡은 물고기를 나눠가지고 가는데, 그날은 해순을 쫓아다니던 이 마을의 뜨내기 총각 상수(신영균 扮)가 다른 사람들에게는 한 바가지를 주면서 해순에게는 두 바가지나 퍼주었다. 상수는 틈만 나면 ‘해순아, 내캉 뭍으로 가서 살자.’ 하면서 노골적으로 추파를 던지고 있다.

한편, 해순의 남편과 함께 떠났다가 돌아오지 못해서 유복자를 낳은 순임은 그때부터 실성한 사람처럼 정신 줄을 놓고 살더니, 아들을 낳은 지 얼마 안 되어 어린 아기를 홀시아버지에게 맡겨놓고 제 발로 바다 속으로 걸어 들어가 목숨을 끊고 만다.

어느 날 밤, 상수가 해순의 방에 몰래 들어오는데, 해순은 반항하지 않고 받아들인다. 그때부터 두 사람은 동네사람들의 눈을 피해 몰래 만나서 욕정을 불태운다. 상수가 주막에서 마을 남자들에게 해순이 자신의 여자라고 떠벌리자, 성칠은 상수의 멱살을 잡고 주먹을 한 방 날리면서 ‘내일 새벽에 형수를 데리고 떠나라.’고 말한다. 그리고 집에 와서 어머니에게 ‘온 마을에 소문이 났으니 형수를 상수에게 보내주자.’고 말한다.

다음날 새벽, 상수는 해순을 데리고 갯마을을 떠나 채석장에서 함께 일하는데, 해순이 너무 힘들어하자 그 마을 주막에서 일하게 한다. 그런데 주막에서 해순의 미모를 탐하는 남자들 때문에 살인사건이 일어나자, 상수는 해순을 데리고 깊은 산속으로 들어가 오두막을 짓고 산다. 상수는 벌목(伐木)을 해서 시장에 내다 팔 준비를 하고, 해순은 산속에서 나물을 캐고 열매를 따는데도 귀에 파도소리가 들려온다. 두고 온 갯마을을 그리워하는 것이다.

어느 날, 한 사냥꾼이 오두막에 침입하여 해순을 겁탈하려고 하는데, 해순의 비명소리를 듣고 뛰어 들어온 상수가 사냥꾼을 때려죽인다. 질투에 눈이 먼 상수가 ‘그 남자가 좋더냐?’ 하고 물으며 대답을 주저하는 해순의 목을 조른다. 해순이 기절하자, 놀란 상수는 약을 사러 산 아래로 뛰어 내려간다.

깨어난 해순이 상수를 부르며 산을 내려가고, 약을 사오던 상수는 해순을 발견하고 뛰어오다가 발을 헛디뎌서 절벽 아래로 떨어져 숨을 거두고 만다. 혼자 울면서 산 아래에 상수를 묻은 해순이 다시 갯마을로 돌아오고, 동네 아낙네들과 시어머니가 해순을 반갑게 맞으면서 영화가 끝난다.

‘갯마을’은 김수용 감독의 초기 작품으로, 당시 흥행에 대한 우려 때문에 제작을 기피하던 문예영화의 붐을 일으킨 기폭제 역할을 했다. 바닷가 자연풍광을 섬세하게 포착한 영상미는 한국영화의 미적(美的) 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받았다. 특히 여러 영화제에서 촬영상을 받은 전조명 촬영감독이 바닷가 사람들의 투박한 삶을 빼어난 카메라 워크로 영상에 담은 덕분에 ‘소설보다 영화가 우월하다.’는 찬사를 받기도 했다.

이 영화는 갯마을 여성들의 숙명적인 비극과 한(恨)의 정서를 깊이 있게 그려내면서, 과부들끼리 공동체를 이루어 억척스럽게 살아가는 강인한 생명력과 향토색 짙은 삶을 보여준다. 아울러 과부들의 숨겨진 원초적인 욕망을 진솔하게 화면에 담아내어 깊은 공감과 함께 뜨거운 감동도 선사하고 있다.

13년 후, 이 영화를 제작할 때 김수용 감독 밑에서 조감독으로 일했던 김수형 감독이 장미희를 주연으로 ‘갯마을’(1978년)을 리메이크했으나 큰 주목을 받지 못했다.