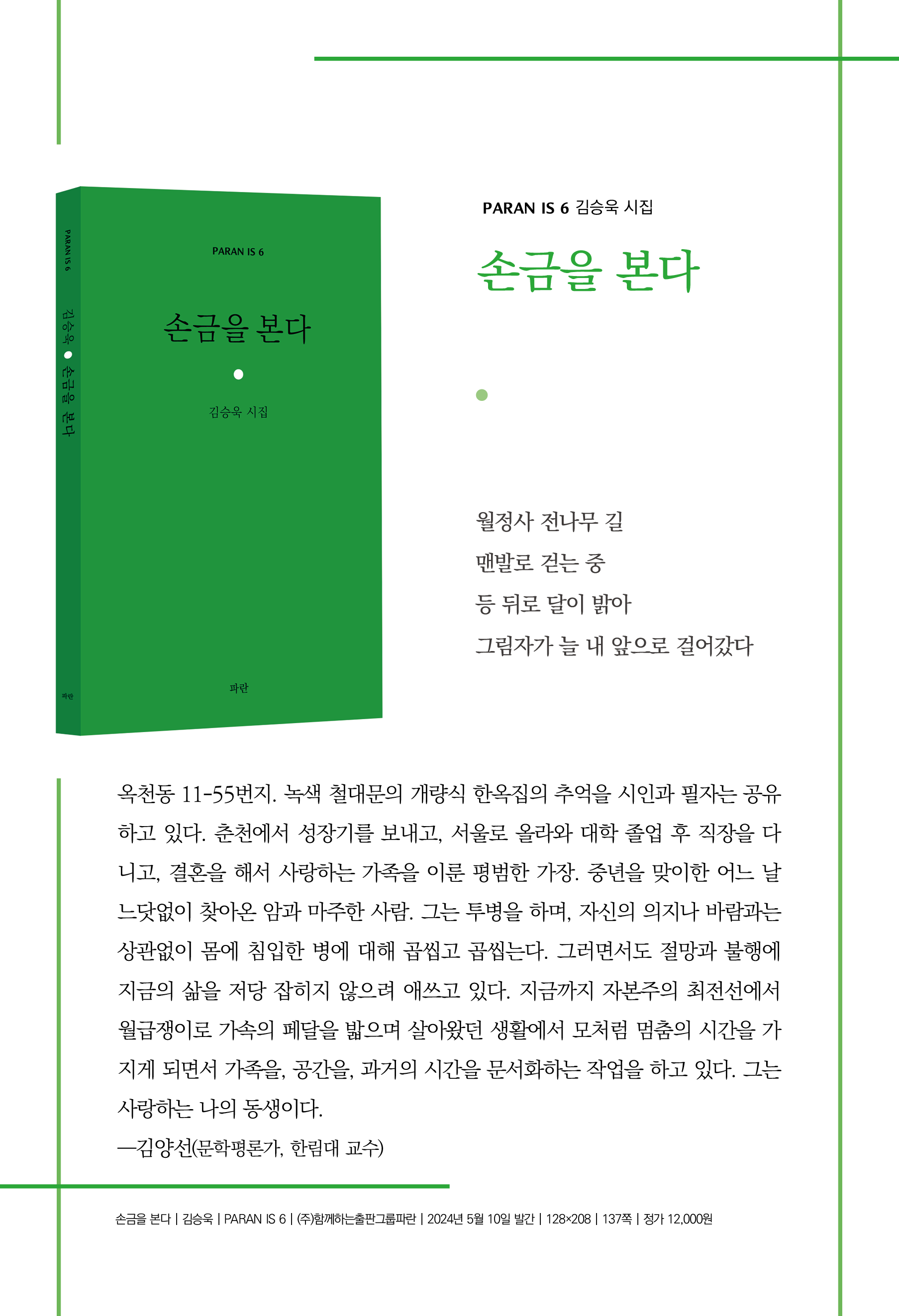

손금을 본다

김승욱

PARAN IS 6

2024년 5월 10일 발간

정가 12,000원

B6(128×208)

137쪽

ISBN 979-11-91897-75-3 03810

(주)함께하는출판그룹파란

•― 신간 소개

등 뒤로 달이 밝아 그림자가 늘 내 앞으로 걸어갔다

[손금을 본다]는 김승욱 시인의 첫 번째 신작 시집으로, 「구두와 독방」 「월정사(月井寺)에서 우물 찾기」 「옥천동(玉川洞)」 69편이 실려 있다.

김승욱 시인은 1969년에 태어나 고등학교까지 춘천에서 성장했다. 1989년 아주대학교 영문과에 입학, 문학동아리 ‘소금꽃’에서 활동했다. 1996년부터 동양화재(현 메리츠화재) 및 동부화재(현 DB손해보험)에서 근무했다.

시인은 대학을 졸업한 후 28년여의 기간을 보험회사 기업영업부에서 근무하면서 임원(상무)으로 승진까지 할 정도로 회사-인간으로 긴 세월을 살아왔다. 하지만 같은 해 말 식도암 진단을 받고, 수술까지 하고 회복 후 복직했지만 몇 달 뒤 폐 전이로 회사를 나왔다. 사회적 삶의 절정기에서 환자의 삶으로, 롤러코스터를 타고 미끄러져 내려오는 데 걸린 시간은 채 6개월이 되지 않았다. 시인이나 가족들이 얼마나 황망했을지…… 감히 추측하기 어렵다. 시인은 매일 새벽 6시에 일어나 7시쯤 지하철을 타고 강서구에서 여의도나 강남까지 출근하는 생활을 계속했다고 한다. 대학에서 영문학을 전공하고, 작가를 꿈꾸며 문학동아리에서 글을 쓰며 방황하던 젊은 시절을 생각하면 정말 놀라운 루틴이다. 시인을 잘 알고 있다고 생각했는데 그가 그토록 성실하게 밥벌이를 해 왔다는 사실에 놀랐다. 어른이 되고, 아내와 아이들을 거느린 가장이 그의 성실한 밥벌이를 가능케 했을 것이다. 시인이 갓 직장인이 되었을 때 가끔 영업맨이라는 사회적 옷을 걸친 그가 직장이라는 전장에서 잘 버틸 수 있을까 싶어서 전공을 살려 출판 일을 해 보면 어떻겠냐고 권한 적도 있다. 하지만 그건 좁은 소견이었다. 시인은 묵묵히, 찬찬히, 공황장애가 올 만큼 실적 압박에 시달리면서도 이 일을 즐기며 해 왔다.

퇴직 후 시인은 또 다른 루틴을 만들고 있다. 매일 걷기 운동을 하고, 동네 도서관에 가서 책을 읽고, 시를 쓰고 있다고 한다. 지금까지 가족들과 긴 휴가도 제대로 못 갈 정도로 숨 가쁘게 살아왔던 시인은 갑작스레 다가온 ‘행복을 잡아먹은 불행’에 대해 곱씹으면서, 자신의 몸 안에 복병처럼 숨어 있다가 튀어나온 이 암이라는 녀석을 들여다본다. 때로 시인의 시선은 자신이 사회-인간으로 지냈던 공간으로 향하고, 또 때로는 학창 시절을 보냈던 과거의 시간으로 향한다. 이 시집은 1부는 암에 걸리고 나서의 소회, 2부는 직장 생활과 가족에 대한 단상, 3부는 청소년기를 보냈던 춘천에 대한 기억으로 구성되어 있다.

옥천동 11-55번지. 녹색 철대문의 개량식 한옥집의 추억을 시인과 나는 공유하고 있다. 춘천에서 성장기를 보내고, 서울로 올라와 대학 졸업 후 직장을 다니고, 결혼을 해서 사랑하는 가족을 이룬 평범한 가장. 중년을 맞이한 어느 날 느닷없이 찾아온 암과 마주한 사람. 그는 투병을 하며, 자신의 의지나 바람과는 상관없이 몸에 침입한 병에 대해 곱씹고 곱씹는다. 그러면서도 절망과 불행에 지금의 삶을 저당 잡히지 않으려 애쓰고 있다. 지금까지 자본주의 최전선에서 월급쟁이로 가속의 페달을 밟으며 살아왔던 생활에서 모처럼 멈춤의 시간을 가지게 되면서 가족을, 공간을, 과거의 시간을 문서화하는 작업을 하고 있다. 그는 사랑하는 나의 동생이다. (이상 김양선 문학평론가의 발문 중에서)

•― 추천사

천명을 안다는 오십을 훌쩍 넘기고도 인생은 여전히 어렵기만 하다. 이제 웬만한 일에는 흔들리지 않을 것 같고 머잖아 귀도 순해질 것 같은 나이인데도 인생은 만만치 않아서 어디선가 복병처럼 튀어나오는 고비와 마주하게 되곤 한다. 김승욱의 시는 성실한 가장이자 직장인으로 평생을 살아온 시인이 어느 날 갑자기 짊어지게 된 병마와 싸우면서 얻은 시편들이다. 원망과 슬픔과 절망의 시간을 지나, 지나온 삶과 주변을 돌아보고 자신을 성찰하면서 시인은 오랫동안 잊고 있었던 시를 쓰는 꿈을 되찾는다. 바닥을 친 것 같은 순간에도 늘 더 최악은 있는 법이라, 외롭고 서글픈 투병의 시간을 지나면서도 시인은 끝내 삶을 긍정하는 진솔한 목소리로 공감을 불러온다. 김승욱의 시는 “화이트도 블루도/모두가 총알받이”인 “전쟁터”에서 “각자의 Fight Color”로 살아가는 이들의 애환을 담담히 그린다(「화이트칼라」). 춘천에서 학창 시절을 보내고 서울에서 직장 생활을 한 오십 중반의 시인이 살아온 내력을 펼쳐 놓는 시를 읽으며, 독자들 또한 자신의 생을 반추하는 시간을 가질 수 있을 것이다. 아픈 몸을 들여다보며 비로소 시인은 과거와 현재와 미래의 자신을 마주 보고 긍정할 수 있었을 거라 짐작해 본다. 시인으로서 펼쳐 갈 김승욱의 미래를 응원하며 이 시집을 읽으며 위로받을 미지의 독자들에게도 응원과 환대의 인사를 남긴다.

―이경수 문학평론가

•― 시인의 말

추어탕을 드실 줄 모르는 어머니는 명절이나 집안의 대소사가 있을 때면 항상 잊지 않고 가족들이 좋아하는 추어탕을 끓이셨습니다. 추어탕을 못 드시니 간을 맞추는 것은 항상 막내아들인 저의 몫이었습니다. 사실은 아들의 입맛에 맞는 추어탕을 끓여 주려는 어머니의 깊은 뜻이 아니었을까 싶습니다.

돌이켜 생각해 보면 짧지 않은 세월을 살아오면서 의도했든 혹 의도치 않았든 가족과 주변 분들의 수많은 배려와 친절들이 저의 부족함을 메워 왔던 것 같습니다.

오늘도 당신의 손금보다 나은 하루가 되시길 빌어 봅니다.

•― 저자 소개

김승욱

1969년에 태어나 고등학교까지 춘천에서 성장했다.

1989년 아주대학교 영문과에 입학, 문학동아리 ‘소금꽃’에서 활동했다.

1996년부터 동양화재(현 메리츠화재) 및 동부화재(현 DB손해보험)에서 근무했다.

•― 차례

시인의 말

제1부

손금을 본다 – 13

손금을 본다―다른 Ver. – 14

심플 이즈 더 베스트 – 15

명주실 타래 – 16

화개장터 – 18

남의 집 – 20

식도를 잃다 – 21

핑계가 길어져 굳은살이 배겼네 – 22

나이키 – 24

무뢰한 – 26

크리스마스 – 28

닭 – 29

Super Moon – 30

땅거미 내린다 – 32

곶감 – 34

끝 – 36

Gloomy Sunday – 38

부적 – 40

인연 – 42

전자여권 – 44

다정도 병인 양하여 – 45

풍경(風磬) 소리 – 46

제2부

결혼기념일 – 49

잡초 1 – 50

잡초 2 – 51

잡초 3 – 52

들꽃이 오래 핀다 – 53

들개 – 54

La Vie en Rose – 56

지우개 똥 – 57

보라색 – 58

화이트칼라 – 60

여의도 – 62

초동(草洞), 시로 물들다 – 64

시인의 책상 – 66

어린 왕자 – 68

바캉스 – 69

걸어도 걸어도 – 70

정수기 여자 – 72

기상 오보 소동 – 74

장마 – 76

새벽 세 시 – 78

된장찌개 – 80

구두와 독방 – 81

거미,집 – 84

고래의 집 – 86

두타산 – 87

월정사(月井寺)에서 우물 찾기 – 88

낮잠 – 90

제3부

가족 – 93

강촌역 – 94

조지 윈스턴이 죽던 날 – 96

오래된 장례식 – 98

달항아리 – 100

옥천동(玉川洞) – 102

삶은 달걀 – 104

집의 냄새 – 105

창밖의 눈 – 108

양봉꾼 – 112

육림공원 since 1975 – 114

2호선은 순환선 – 116

소양호 – 118

부어라 마셔라 소셜 클럽 – 119

손바닥으로 하늘을 가릴 수 없다면 – 122

안개꽃 – 124

솔 담배 – 126

가을 사랑 – 127

빈방 – 128

춘천 가는 길 – 130

발문 김양선 병과 마주하며 비로소 보인 것들에 대한 기록 – 132

•― 시집 속의 시 세 편

구두와 독방

구두만 남겨진 풍경은

어둡고 기괴하다

발목과 종아리가 없어

N극과 S극을 찾지 못하는

고장 난 나침반 같은

추석이 다가올수록

달은 차오르는데

상처에 새살은

더디게 차올라

흉터 자국만 선명해졌다

솜씨 좋은 구두닦이가

물광 불광 내어 준 구두도

벗지 말아야 할 곳에 버려지면

한낱 반짝이는 사연일 뿐이다

스스로 가둔 징벌방엔

햇살보다 달빛이 장기 체류 중

숨을 쉬는 동안

들숨과 날숨에

별들이 규칙적으로 켜지고 꺼지곤 했다

모두가 떠난 장례식장

주인 없는 구두 한 짝이

불 밝힌 영정 사진 앞에

저 홀로 조문 중이다

향냄새 그윽하다

세상 모든 교도소의

독방들이

마음속에 들어와 앉았다

부처보다 견고한

사각형의 콘크리트 사원

지독한 외로움은

미처 가을을 넘기지 못했다

첫눈이 오기 전

독방에 나를 가둔다

구두약 냄새 켜켜이 쌓인

구두 한 짝만 동행이다 ■

월정사(月井寺)에서 우물 찾기

우물을 찾으려다

만물의 근원인 배꼽만 찾았다

여러 생명이 포도송이처럼

주렁주렁 매달려 있었다

사람들은 저마다

깊이가 다른 우물과 우울을 가지고 산다

우물의 깊이와

하늘의 높이를

가늠해 봤다

폐허로 변한 월정사(月精寺) 터엔

팔각구층석탑만

홀연히 남아

절터를 지켰다는데

외로운 석탑 앞에

석조보살좌상만

곁을 지켰다는데

스님의 깊은 우물에는

언제부턴가 달이 들어와

그림자처럼 곁을 지켰다

월정사 전나무 길

맨발로 걷는 중

등 뒤로 달이 밝아

그림자가 늘 내 앞으로 걸어갔다 ■

옥천동(玉川洞)

구슬같이 맑은 물이 흐르는

동네

개량 한옥집 여러 채

가지런한 이빨처럼 봉의산 밑에

옹기종기 박혀 있었다

녹색 철대문

붉은 기와지붕

엔티크한 목조 창틀에

겨울이면 자리끼가 얼어붙어

창문에는 커튼 대신 담요를 걸었다

반상회 날이면

조생귤에 야쿠르트 한 병씩 나눠 마시고

한가한 날이면 아줌니들

마루에 모여 인형 눈 박는 소일거리도 하며

구슬같이 맑은 물

지하로 흐르듯

이웃 간 정도 소리 없이 흐르던 동네

사실은,

공동묘지 자리라

머리 풀어헤친 귀신이 밤새 곡소리 내고

말 달리는 소리 방바닥을 두들기던

순천인지 춘천인지 강릉인지 서대문인지

어느 동네에나 있었을 법한

옥천동 ■