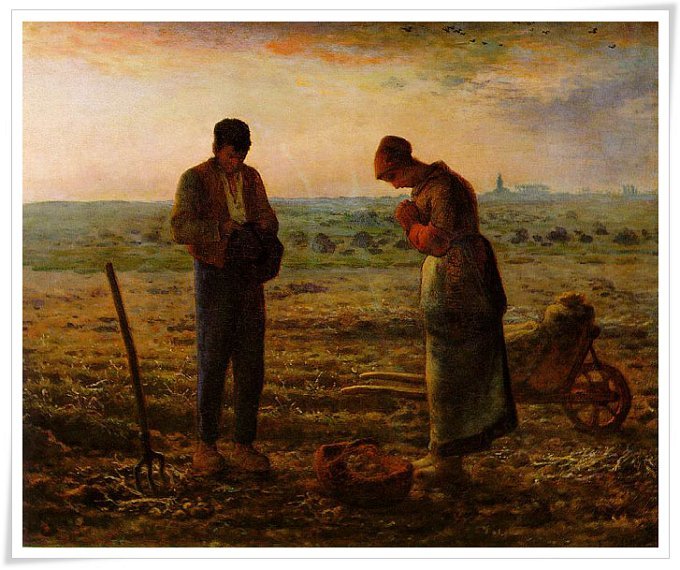

만종 (1814~1875)

하루의 일과를 끝낸 한 농부 부부가 황혼이 지기 시작한 전원을 배경으로 삼종기도를 드리고 있다.

들판에 굳건하게 서 있는 이들 부부의 모습은 마치 인간과 대지가 하나 된 듯하다.

오른쪽 뒤로 성당의 첨탑에서 울려 퍼지는 저녁 종소리는 빛으로 변해 저녁 하늘을 환히 비추고 있다.

자연의 질서에 따라 일하며 가난하고 피곤한 삶을 감사하는

이들 부부의 기도는 하나의 경건 자체를 나타낸다.

그 자신은 결코 농부가 아니었지만, 유년시절을 농촌에서 보냈던

밀레는 순박한 농민의 이미지를 빌어 전원의 순수함에 대한 향수를 표현하였다.

삼종기도란 그리스도의 강생과 성모마리아를 공경하는 기도로,

저녁시간의 기도는 바로 감사와 하루의 노고에 대한 휴식의 의미가 깃들어 있다.

지금 이 그림의 하늘에는 황혼의 붉은 여운이 감도는 것이

하나님께서 명한 휴식과 감사의 시간임을 보이고 있다.

그러나 이 시간 그림에 표현된 두 부부는 집으로 돌아갈 줄 모르고 남들이 이미

다 수확하고 난 뒤의 감자밭을 뒤지고 있다.

그 자태로 보아 이들은 온종일 이 땅에서 노동을 한 듯하다.

이런 쉼 없는 노동의 여정에서 삼종기도의 종소리가 울려 퍼지는 순간,

이들은 모자를 벗고 겸허하게 감사의 기도를 올리고 있는 것이다.

남자의 모습을 보자. 남자의 머리를 보면 오랜만에 모자를 벗었는지

모자에 눌린 자국이 머리에 선명하다.

그리고 그가 입은 바지는 길이가 짧다. 이 바지는 자기 것이 아닌 것이다.

신발도 밭을 갈면서 신을 수 있는 용도의 것이 아니다.

여인의 모습도 초라하기 그지없다.

이러한 이들의 가난한 모습과 고된 노동 속에서 우리가 보는 것이 무엇인가?

험한 삶 속에서 이들이 잃지 않은 경건한 신앙심이다.

이와 같이 밀레는 농민들의 일상적인 삶의 모습을 통해 그들이 행하는

노동의 가치를 보여주려고 했던 것이 아니라,

오히려 그렇게 흙과 더불어 살아나가는 농민들의 소박한 모습,

그들의 참된 인간성, 종교적 신앙심을 표현하고자 했던 것이다.

스스로를 ‘농부의 화가’라고 칭했던 것처럼 농부의 삶 자체를 표현하려고 했던

화가의 면모가 이렇게 드러나는 것이다.

우리가 알고 있는 밀레에 대한 모든 신화는

그를 거의 성자처럼 묘사한 알프레드 상시에(Alfred Sensier)란 후원자가 쓴 전기

「밀레의 생애와 작품」에서 비롯된 것이다.

밀레가 산업사회의 도래와 함께 농촌으로 돌아온 것은 사실이었지만,

그가 빈농으로 태어나 농촌에 대한 애정으로 평생을 가난 속에서도

농부들과 함께 하였다는 이야기는 과장된 사실이다.

밀레 자신이 당시 유행했던 푸르동의 사회주의 사상에 심취하여

노동자의 현실을 고발하고자 한 것은 더욱이 아니었다.

그는 노동을 하늘의 섭리로 알고 묵묵히 일하는 농민들의 모습을 통해

도시와 상반되는 전원의 가치를 종교적 색채로 그려낸 것이다.

이 작품은 근대화를 거치면서 전원생활을 그리는 세계 각국의 애호가들로부터 많은 사랑을 받아왔다.

미국인을 비롯한 여러 명의 소장 가를 거치다가

1890년 프랑스인 쇼샤르(Alfred Chauchard)가 다시 사들여 프랑스 정부에 기증,

현재 루브르 박물관에 소장되어 있다.