이제 비 오는 시애틀의 우기를 앞두고 있습니다. 그럼에도 불구하고 아직은 비 내릴 기미가 보이지 않고 있는데, 아마 이것은 여름 내내 이상하게 선선하기만 했던 시애틀 날씨의 마지막 자기 주장인가 하는 생각이 들기도 합니다.

그리고보니 휴가기간 동안, 운 좋게 여행하는 동안 내내 날씨가 참 좋았습니다. 여름에 갈 때면 항상 뜨거웠던 LA도 선선한 날씨를 보였고, 캘리포니아 어디를 가든지 아침저녁으로는 선선하다못해 조금 쌀쌀하기까지도 했습니다. 그런 이상한 여름 날씨였지만, 지금 갑자기 덮친 이 늦더위는 여름은 여름이구나... 하는 생각을 하도록 만들어 줍니다.

미국 노동절. 레이버데이였습니다. 9월의 첫째 월요일. 이 날과 그리고 10월달의 콜럼버스데이 연휴가 지나가면 올해는 더 이상 차콜 그릴을 쓸 일이 없게 됩니다. 비도 많이 오고 추워지기 때문이지요. 노동절엔 보통은 놀러 나가는 사람들이 많지만 집에 있는 사람들은 뒷마당 그릴들을 쓰는 날이기도 하지요.

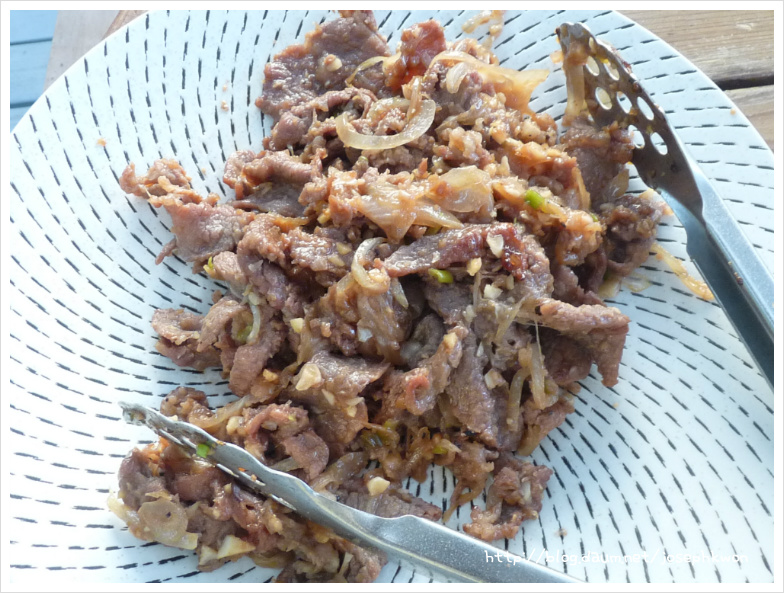

여행 다녀오고 나서 우리집 뒷마당을 완전히 깨끗하게 '재탄생'수준으로 바꿔주신 루디 아저씨께 고마움을 표시하는 의미로 아내가 갈비와 불고기를 재어 드리고, 남은 것을 구워 먹었습니다. 여기에 당연히 와인 한 병 맞추는 게 예의겠다(?) 싶어서 편안한 볼리우 빈야즈 (BV)의 가장 저렴한 레이블인 코스탈 레이블을 잡아 마셨습니다. 마침 뒷마당의 포도가 영글어가는 때라 포즈도 한번 세워주고. 하하.

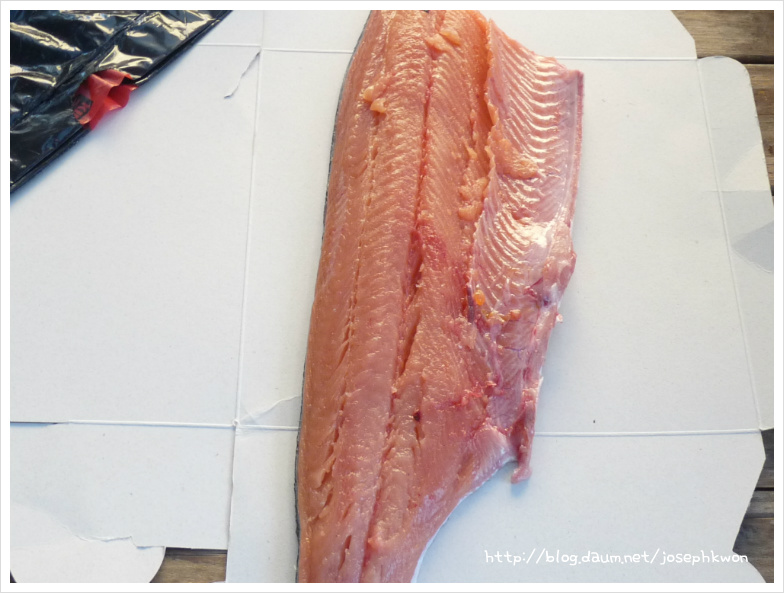

그리고 어젠 성당의 야외 미사 다녀와서 자고 있는데 느닷없이 동서 형님이 찾아오셨습니다. 이웃이 연어를 잡아왔는데, 이걸 저희 차콜 그릴에서 굽고 싶으시다는 거였습니다. 하긴 우리 그릴은 제일 큰 사이즈에 속하는 것이기에 연어 같은 큰 생선을 굽긴 쉽지요. 요즘은 연어 회귀철이라 낚시들도 한참입니다. 단, 바다에서 잡은 것이 아니기에 회로 먹기엔 아무래도 좀 그렇죠.

꽤 소문난 칼잡이 - 일식 셰프시거든요 ^^;- 이신 형님은 금새 쓱쓱 칼질을 하셔선 생선을 다듬어 놓으셨는데, 알이 쏟아져나옵니다. 아, 산란을 위해 회귀하던 것들이라, 이렇게 씨알 굵은 연어알들이... 음.. 조금 불쌍하다는 생각도 드네요. 순간 경외감이 들기도 합니다. 이 알을 낳기 위해 몇 년을 바다에서 헤엄치다가 힘차게 회귀하던 이 연어가... 우리의 한 끼 식사가 되는군요. 조금 미안하기도 합니다. 형님은 아내에게 알을 식초에 씻은 후 간장과 미림에 재어놓으라 하십니다.

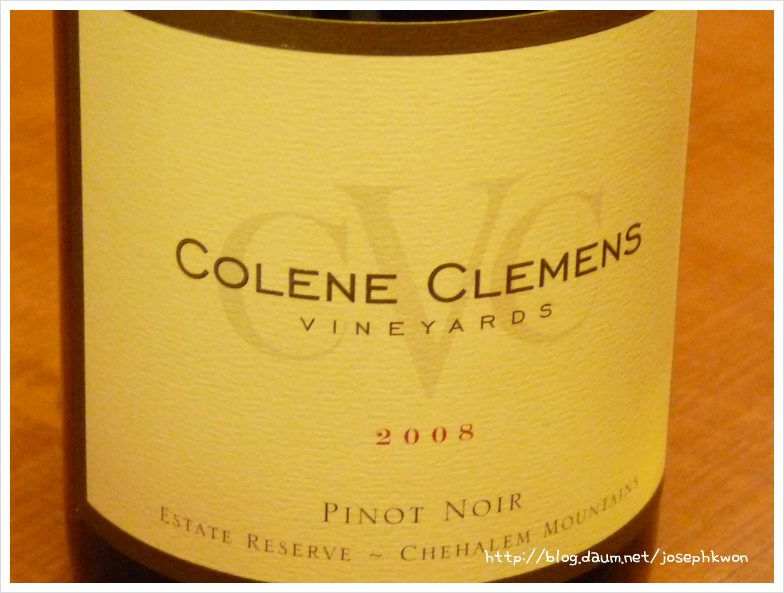

제 스스로를 농담 삼아 뒷마당 요리사라고 부를 만큼 불잡이 경험이 꽤 된 저 역시 슬슬 그릴에 불을 피워 놓습니다. 형님은 다른 양념 아무것도 없이 그냥 굵은 소금 조금을 뿌리십니다. 아마 이정도만 해도 충분히 간이 배일 거란 말씀이었습니다. 허허, 정말 상당히 맛있는 연어구이가 되는군요. 이걸 챙겨들고 저희는 다시 형님 댁으로 향합니다. 자동차로 5-6분 정도 떨어진 가까운 동네죠. 당연히 저는 와인을 챙겨갑니다. 연어구이가 있으니 일단은 오리건산의 콜린 클레멘스 피노느와를 챙기고, 아내와 처형을 위해 콜럼비아 크레스트에서 출시한 모스카토를 챙겼습니다.

콜린 클레멘스 빈야즈의 2008년 피노느와... 피노느와임에도 불구하고 묵직하고 둔중했습니다. 그래도 연어와는 참 좋은 궁합. 이스트 내음이 조금 강하다는 느낌은 들었으나 곧 사라집니다. 과일향이 치고 올라오는 전형적인 오리건산 피노느와. 셰할렘 마운틴이라는 지역은 최근 오리건의 대표적 와인재배지역인 윌라멧 밸리에서 독립한 지역입니다. 오리건의 특징은 자기들의 '에스테이트' 레벨이 붙은, 즉 와이너리에서 직접 소유한 밭에서 재배한 포도로 만든 와인이 많다는 것인데 그것은 껍질이 얇고 상하기 쉬우며 매우 까다로운 피노 느와의 특징 때문이기도 할 것입니다.

아, 역시 피노의 향이란. 그리고 모스카토의 비교적 가벼우면서도 조금은 감자껍질 벗겨놓은 것 같은 그런 향도 역시 딱 모스카토라는 와인이 주는 가벼운 이미지 그대로입니다. 처형은 아주 맛있게 육개장을 끓여놓고 있었고, 여기에 김치가 주는 어울림이 은근 모스카토와 조화를 이루는 경험도 했습니다. 햇님이 뉘엿뉘엿 그 햇살을 길게 끄을어 거리에 긴 그림자를 남기게 되는 그런 오후가 지나고 밤이 될 때까지도 우리의 만찬은 계속됐습니다. 이야기거리도 많았습니다. 우리는 크루즈를 다녀오고, 처형은 아이들을 데리고 한국에 다녀온 터였습니다. 좋은 분위기 속에서 맛있는 음식을 먹으며 저는 휴가의 마지막을 장식했습니다. 이제 내년에 다시 휴가 얻을 때까지, 씩씩하게 현실 안에서 힘내며 살아야 합니다.

그리고 집에 돌아와 보니, 휴가 시작하며 캘리포니아 내려갈 때 영점으로 맞춰 놓았던 우리 밴의 주행거리계가 2825.7 마일을 표시하고 있군요. 지난 두 주 동안에 다닌 거리가 4548 km 정도 된다는 이야기이니 서울과 부산 거리의 딱 열 배 정도 되는 셈이네요. 참 많이도 돌아다녔습니다.

올해는 뭔가 불확실한 것들도 꽤 많은 시기이기도 합니다. 9월 말로 마감되는 미 우정국의 회계연도 이후에 어떤 일이 벌어지게 될지... 그런 불안감과 불확실성 속에서 맞는 휴가의 마지막은 우체부인 저에게 조금은 부담이기도 하고, 그래도 공식 집계되어 있는 1천 6백만 실업자 대열에 끼지 않고 이렇게 일하고 있는 내 자신의 처지에 감사하게도 되고... 조금은 그 불확실성 탓에 마음 졸여지기도 하는, 그런 휴가의 마지막 날, 이 복잡한 인간사와는 관계없이 지금까지는 무탈히 잘 자라고 있는 뒷마당의 포도를 바라보면서 마음을 추스리고 평화를 얻습니다.

시애틀에서...