우리나라가 아닌 다른 나라에서 산다는 것이 갖다주는 가장 큰 장점 혹은 단점을 꼽으라면 뭐가 있을까요? 가장 큰 불편은 우선 언어일 것입니다. 그러나 이곳에서 살아가는 시간이 길어지면서 언어의 장벽은 자연스럽게 낮아집니다. 물론, 뉴욕이나 로스앤젤레스 같은 곳에 형성된 한인타운에서 산다면 굳이 언어장벽의 벽을 느낄 필요가 없을 정도이긴 하지만. 그리고 또 하나의 불편한 점은 음식입니다. 세계화가 많이 되어 이젠 그것도 벽이라고 볼 수 없긴 하겠지만, 그래도 주말에 붐비는 한인 마켓을 보면 입맛은 쉽게 바꿀 수 없는 것이라는 사실도 실감합니다.

물론, 그 '단점'은 결국 '장점'이 됩니다. 우리가 단점이라고 생각하는 것들은 사실 극복할 경우는 가장 큰 장점이 되는 경우가 많습니다. 언어의 장벽을 극복하면 그것은 제 삶의 무기가 되는 것이고, 음식의 장벽을 극복하면 그것은 먹어보지 못한 다양한 음식들을 접한다는 이야기가 됩니다.

얼마 전, 성당의 아나스타샤 자매님께서 아내 편에 전혀 못 먹어본 호박을 보내 오셨습니다. 이른바 '스파게티 스쿼시'라는 것인데, 이 호박의 씨를 긁어낸 후 올리브기름을 바르고 후추와 소금을 뿌린 후 오븐에 구워 속을 포크로 긁은 후 스파게티 소스를 만들어 함께 먹으면 야채 스파게티로 먹을 수 있다는 것이었습니다. 이 호박 말고도 '버터넛 스쿼시'라고 불리우는 호박도 보내 주셨는데, 이걸로는 수프를 끓여 먹는 것이었습니다. 우리네 호박죽과는 질감도 다르고, 마치 홍시를 퍼먹는 것 같은 느낌의 재미있는 수프를 먹을 수 있었습니다.

아무튼, 새로운 요리에 도전하길 좋아하는 아내 덕에 '호박 스파게티'를 먹어 봤는데, 제가 보기엔 우리나라 무나물 요리 비슷한 질감이랄까? 재미있는 요리였습니다.

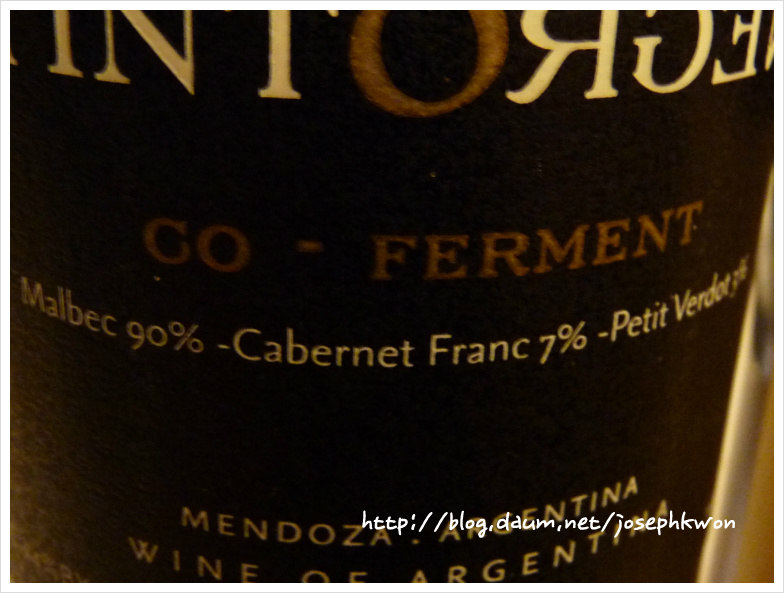

여기에 맞춰본 와인은 말벡. 역시 평소에 잘 안 마시던 겁니다. 더 정확히 말하면 말벡과 카버네 프랑, 여기에 쁘띠 베르도가 함께 만들어낸 와인입니다. 블렌딩이 아니라, 이 포도들이 같이 한 통에서 함께 발효되고, 함께 압착된 것입니다. 일반적으로 와인의 맛을 내기 위해서는 각자 포도주를 만들어 나중에 블렌딩 하는 방식이 일반적입니다. 처음부터 이렇게 발효를 함께 시키는 경우는 드물죠. 그것은 각각의 포도들이 가진 특징 때문이기도 합니다. 그러나 아르헨티나의 대표적 와인 산지인 멘도자 밸리에서 자라난 이 포도들은 함께 한 통에 섞였고, 재밌는 맛을 만들어 냈습니다.

띤또 네그로, 이 포도주를 만든 와이너리의 이름이겠지요. 스페인어로 레드 와인을 '비노 띤또'라고 부릅니다. 그 띤또는 '포도주빛으로 검은' 이란 뜻을 갖고 있는 단어입니다. 굳이 영어로 말하자면 어두운 크림슨 빛을 뜻하는 단어입니다. 굳이 '로호', 즉 '레드'라는 단어를 쓰지 않고 '띤또'를 쓰고, 여기에 아예 검정색을 의미하는 '네그로'를 합성했습니다. 그만큼 색은 어둡지만, 맛은 오히려 경쾌함이 느껴지기까지하는, 조금은 이율배반적이기까지 한 와인입니다. 그러면서 이런 생각도 해 봅니다. 아르헨티나의 국어인 스페인어가 가진 감성이 여기 다 녹아 있다고. 강렬한 붉은색, 그것도 그 진함의 정도에 따라 구별할 수 있는 특별함이 이 언어에 녹아 있다고. 오죽하면 스페인어를 쓰는 사람들은 스스로 자기의 언어를 '이디오마 델 솔', 즉 '태양의 언어'라고 부를까요. 그리고 보면 아르헨티나 와인은 조금만 잘 만들면 스페인 와인과 상당히 비슷한 성격을 지니는 것 같습니다.

애초엔 와인조차 이상하다고 생각하며 안 마시던 저도, 이제 새로운 와인에 도전하는 걸 즐거워합니다. 그리고 보면 인생은 뜻밖의 기회에, 내가 모르던 것들과 만나고, 처음엔 거기에 거부감을 가지기도 하지만 '알면서' 익숙해지고, 그렇게 '알면서' 거부감 - 즉 두려움의 다른 표현인 - 을 떨쳐나가는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.

어디에 있든지, 어디에 살던지... 내가 겪어 보지 못한 것들을 겪어봐야 하는 경우들이 있습니다. 그런 것들이 익숙하지 않을 경우에 처음에 다가오는 것은 두려움입니다. 그리고 보면, 미국에 처음 왔을 때 겪었던 일들은 두려움 속에서 겪었던 것들입니다. 물론 그 두려움의 근원은 무지입니다. 알지 못하기 때문에, 익숙하지 않기 때문에 느끼는 두려움이 아닌가 합니다. 삶은 사실 모르는 것 투성이고, 알아가야 하는 것들이 너무나 많습니다.

그래도, 무엇에 대해 더 깊이, 그리고 더 넓게 알아간다는 것은 단지 지식을 넓히는 즐거움 뿐 아니라 내 삶을 더 적극적으로 살아갈 수 있는 원천을 만들어 주는 게 아닌가 하는 생각을 해 봅니다. 역사를 배우는 것도 그런 이유에서 중요한 것 같습니다. 그것은 인간이 생기고 나서 지금까지 살아온 발자취를 돌아보는 것이기도 하지만, 인간이 어떤 특정한 시대에서 특정한 상황을 맞았을 때, 어떤 식으로 나아갈 길을 모색해 왔는가를 돌이켜보는 것이기도 합니다. 지금 바라봐야 하는 상황들, 어떻게 보면 절망이지만, 역사 안에서는 이런 때들이 수도 없었습니다. 우리는 지금 다시 반복하는 또 하나의 우리가 '미리 알고 있었던' 상황을 다시 맞는 것입니다. 그렇기 때문에, 미리 알고 있다면, 그리고 그 반복하는 역사 속에서 교훈을 가지고 있다면, 지금이 어쩌면 가장 절망적일 수 있지만, 역설적으로 가장 큰 희망을 포란하는 때일 수도 있습니다. 그래서 우리는 깨어 있어야 하는 거겠지요.

시애틀에서...