한글서예 에세이 한글 서예를 읽다 - 29

꽃길 박무숙의 한글 서예

‘먹빛 나들이’

석야, 신 웅 순 | 시조시인․평론가․서예가, 중부대 교수

한글 궁체 정자는 꽃길 박무숙이다. 꽃길 박무숙은 궁체 정자이다. 주어와 술어를 바꾸어도 문장이 자연스럽다. 서예인들뿐만 아니라 누구나다 꽃길을 그렇게 인정하고 있다.

나와의 첫 만남은 2000년쯤이다. 그 만남이 소중한 인연으로 이어졌고 매주 춘천에서 서울까지 먼 길을 오가면서 지금까지 서예 공부에 정진해왔다. 그는 궁체의 정자, 흘림, 진흘림 등 궁체 전반 에 걸친 고전 임서를 통해 기본을 다지려고 끊임없이 노력해왔다. 특히 정자에 남다른 관심과 흥미 가 있어 공모전을 거듭 거치는 동안 대한민국미술대전 서예부문에서 정자로 특선을 하여 인정을 받 게 되었다.

- 유정 김명자의 ‘꽃길 박무숙 서예전에 부쳐’

꽃길의 스승은 벽강 조희구 선생이었다. 벽강 선생님이 돌아가신 후 그녀는 유정 선생의 문하생이 되었다. 거기에서 필자와 만났다. 벽강은 필자와는 중학교 1년 선배이다. 꽃길과는 그런 인연이 있다.

꽃길은 필자에게 글씨 소재의 원전에 대해 자문하곤했다. 원전 고증에 소홀함이 없는 그녀의 모습에서 학자의 자세를 보기도 했다.

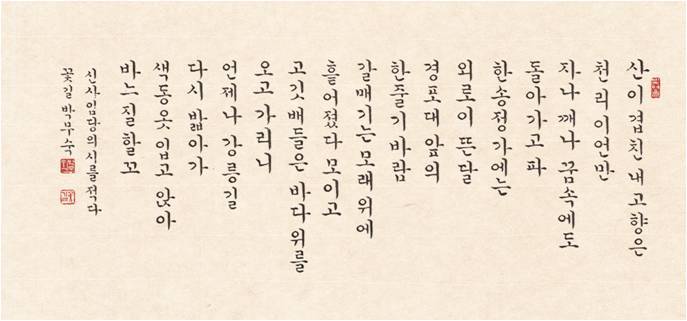

신사임당시 「사친」

어머니를 그리워하며 지은 사임당의 시 「사친」이다. 산 첩첩 내 고향은 천리이건만 자나 깨나 꿈속에서 돌아가고 파. 강릉 한송정 가에 달은 외로이 뜨고. 경포대 앞은 한줄기 바람. 모래 위 갈매기는 흩어졌다 모이고. 고깃배들은 바다 위를 오가는데 언제면 강릉길 다시 밟아 색동옷 입고 바느질 할까.

사임당은 이이의 어머니이기도 하지만 한국 어머니의 표상이기도 하다. 이 시는 한글 궁체 정자로 써야 어울린다. 궁체 중에서도 가장 아정하고 단정한 서체는 역시 정자이다. 정자는 모든 서체의 표상이며 모범이다. 사임당의 효심에 꽃길 궁체 정자가 얹어졌으니 최고의 명품임은 두말할 필요가 없다.

꽃길의 「관동별곡」은 백미이다. 제목은 고체로 본문은 정자로 썼다. 산수화를 보는 듯, 세한도를 보는 듯, 일획의 실수 없는 한땀 한땀 수 놓은 평사낙안, 원포귀범이다.

가로로 쓴 작품 하나가 있다.

일찍 나온 초저녁 별이

지붕 끝에서 울기에

평상에 내려와서

밥 먹고 울어라 했더니

그날

식구들 밥 그릇 속에는

별도 참 많이 뜨더라

- 안도현의 시 「마당밥」

명문에 명필이 얹혀져서일까. 가슴이 뭉클하다.

가로로 쓴 글씨는 읽기 쉽고 보기에도 좋으며 잘 쓰면 작가의 의도를 살필 수 있다. 행간과 여백에서 또 다른 한글서예의 아름다움을 발견해낼 수 있다.

도연명의 「귀거래사」도 나를 오랫동안 붙잡아 둔 작품이다. 우리들도 귀거래사가 되어야 하지 않을까 싶다.

꽃길의 ‘먹빛 나들이’에서는 조준 선생의 ‘정신일도하사불성’ 축필과 구자근 선생님 소장품, 갈물과 꽃뜰의 찬조 작품도 있다.

갈물선생님의 한글작품

필자가 73년도에 『월간서예』 창간호에서인가 갈물 선생님의 김소월의 「진달래꽃」작품을 본 적이 있다. 당시 필자에게는 잊을 수 없는 한글 궁체 글씨였다. 이제와 선생님의 작품을 보니 감회가 새롭다.

꽃길에는 언제나 무엇이 하나 더 있다. 그 무엇 때문에 사람들은 그의 글씨를 보고 즐거워하고 행복해한다. 사람들에게 언제나 꽃길을 만들어주기 때문이 아닐까 싶다.

녹음도 지칠 대로 지쳐 있다. 조금 있으면 긴 장마가 오고 폭풍우가 올 것이다. 올여름 가끔 머리 식힐 책 한권 머리맡에 놔두면 어떨까 싶다. 꽃길 글씨를 손에 닿는 곳에 두어야겠다. 때때로 감상하면 올여름 시원하게 보낼 수 있으리라. 며칠을 이 글을 쓰면서 꽃길과 무언의 대화를 나누었다. 세상 사람들에게 아름다운 꽃길이 되어 줄 것을 기원하면서 말이다.

- 서예 문화, 6월호