우주에서 인간의 위치를 파악한다는 것은 우리를 한없이 겸손하게 하기도 하고 한없이 자랑스럽게 만들기도 하는 일이다.

거의 2천 년 동안 서양의 우주관을 지배했던 아리스토텔레스 철학에서 지구는 물.불.공기.흙의 네 가지 원소로 이뤄진 불완전한 세상이고, 완전한 천상의 세계는 에테르라고 하는 제5원소로 이뤄졌다고 믿었다.

그리고 태양과 별들은 완벽한 원형 궤도를 그리며 지구 주위를 돌고 있다고 생각했다.

이러한 지구 중심의 우주관을 무너뜨린 코페르니쿠스 혁명은 5백년이 안 된 일이다.

그리고 원소 면에서 천상과 지상의 구분이 완전히 사라진 것은 1백년도 안 된다.

1860년대에 분젠과 키르히호프는 자신들이 만든 분광기라는 간단한 도구를 통해 햇빛에 들어있는 프라운호퍼선이 지상에서 관찰되는 원소들의 스펙트럼과 일치하는 것을 알아냈다.

천상의 원소는 특별한 게 아니라는 단서가 잡힌 것이다.

19세기 말에 태양에서 발견돼 태양이라는 그리스어를 따 이름 붙여진 헬륨도 곧 지구상에서 발견됐다.

역시 천상에만 존재하는 원소는 없었다.

태양계를 넘어서서 우주 전체가 공통된 원소들로 만들어졌다는 사실은 한 무명 여학생의 노력의 결과로 알려지기 시작했다.

1920년대에 영국에서 미국 하버드대 천문학과에 유학 온 세실리아 페인은 망원경으로 약한 별빛을 장시간 모아 조사해 본 결과 어느 별에서나 수소의 스펙트럼이 강하게 나타나는 것을 발견했다.

그 후 망원경의 배율이 높아질수록 우주 전체 원소의 4분의 3 정도가 수소인 것이 확실해졌다.

태양계가 1백20억 내지 1백50억년 전에 빅뱅으로 시작된 우주의 일부라면 지구를 포함해 우주 전체가 공통적인 원소로 이뤄진 것은 당연한 일이다.

재미있는 것은 체중의 3분의 2는 물인데 물분자 하나에는 산소 원자가 한 개이지만 수소 원자는 두 개가 들어있는 것을 보면 알 수 있듯, 우주에 가장 많은 수소가 우리 몸에 제일 많은 원소이기도 하다는 점이다.

그런데 우주와 인간 사이에는 또 다른 놀라운 유사성이 존재한다.

우선 우주의 구조를 살펴보자.

태양과 같은 별이 대략 천억(10의 11승 ; 1에 0을 11개 붙인 수)개 모여서 은하계를 만들고, 이런 은하계가 대략 천억 개 모여서 전체 우주를 만든다.

신기하게도 우주의 은하계 수와 은하계 안의 별의 수가 비슷하다.

그러니까 우주에는 약 10의 22승 개의 별이 들어있는 것이다.

우주가 별의 집단이라면 인간은 원자의 집단이다.

인체에는 원자가 대략 몇 개나 들어있을까□ 원자는 너무나 작고 가벼운 입자라서 소주잔 반잔 정도인 10g의 물에는 10의 24승 개 정도의 원자가 들어있다.

그러니까 박찬호 선수 정도의 체구는 약 10의 28승 개의 원자를 끌고 다니는 셈이다.

은하계가 우주의 중간단계 구조라면 인체의 중간 구조는 세포다.

원자들이 모여 세포를 만들고, 세포가 모여 몸 전체를 만드는 것이다.

사람 몸에는 세포가 몇 개나 있을까?

요즘 인간 지놈에 관한 기사가 자주 보도되면서 하나 하나 세포에는 32억 개의 염기쌍을 지닌 DNA가 들어 있고, 인체에는 이런 세포가 60조 내지 1백조 개가 들어 있다는 정보를 접하게 된다. 1백조라면 10의 14승이다.

인체가 한편으로는 10의 28승 개의 원자로 이뤄졌고 다른 한편으론 10의 14승 개의 세포로 이뤄졌다면, 세포 하나는 10의 14승 개 정도의 원자로 이뤄졌다는 결론이 나온다.

그리고 보니 별-은하계-우주의 구조적 관계가 원자-세포-인간의 관계에도 그대로 적용된다.

우주의 주성분 원소인 수소가 인체의 주성분 원소이고 보니 원소 면에서도 인간은 소우주이고, 구조적으로 보아서도 인간은 소우주다.

자연은 어쩌다 자신의 일부로서 우주적인 원리를 내포한 인간이라는 존재를 만들어 자신의 비밀을 파헤치게 했는지 생각할수록 신기하기만 하다.

인간의 뇌, 놀라울 만큼 우주와 닮았다

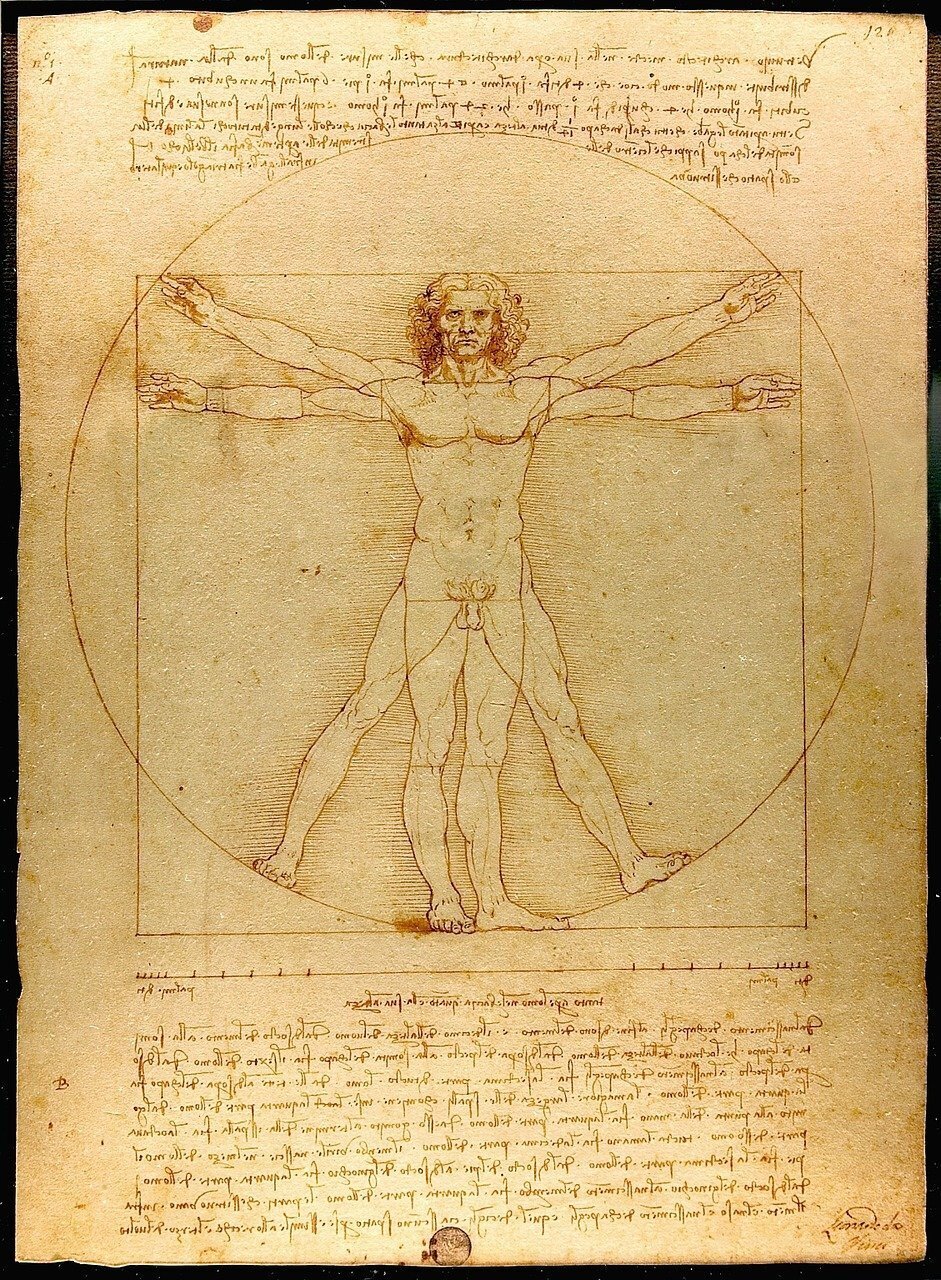

레오나르도 다빈치는 원과 정사각형 안에 사내가 팔다리를 뻗고 있는 유명한 그림을 남겼다.

1490년에 그린 ‘비트루비우스 인체도’가 바로 그것. 오늘날 세계적인 도상이 된 이 그림에서 원은 우주를 상징하고, 정사각형은 지구를 상징한다.

즉, 우주와 지구의 중심은 인간이며, 인간을 아는 것은 곧 우주를 이해한다는 의미를 담고 있다.

이 같은 생각은 고대부터 내려온 ‘인간 소우주론’의 연장선상이며, 르네상스 시대의 인간관이기도 했다.

레오나르도 다빈치의 비트루비우스 인체도. 이 그림에서 원은 우주를 상징하고, 정사각형은 지구를 상징한다. ©WikiImages(Pixabay)

한의학에서도 인체는 곧잘 소우주에 비유된다.

허준의 ‘동의보감’에 의하면 하늘에는 봄여름가을겨울의 사시가 있듯이 인간에게는 두 팔과 두 다리의 사지가 있고, 우주가 변화하는 원리와 인체가 변화하는 원리는 동일하다고 되어 있다.

1985년에 하버드 스미스소니언 천체물리학센터의 과학자들은 그동안 밝혀진 우주의 별자리 데이터를 슈퍼컴퓨터에 입력시킨 결과, 인간의 형상이 나왔다고 발표했다.

이 연구 결과는 1986년 영국의 과학 매체 ‘뉴사이언스’에 게재됐다.

그런데 우주 및 은하계의 구조가 인간의 뇌 및 신경전달물질과 매우 닮아 있다는 새로운 연구 결과가 발표됐다.

질량의 30%만이 뉴런과 은하로 구성

이탈리아 볼로냐대학의 천체물리학자 프랑코 바자(Franco Vazza)와 베로나대학의 신경외과 교수 알베르토 펠레티(Alberto Feletti)는 은하의 우주망과 뇌의 신경세포망 사이의 차이점과 유사성을 조사했다.

그 결과 가장 복잡한 이 두 시스템은 규모 면에서 엄청난 차이가 있지만 그 구조는 놀라울 정도로 유사하다는 사실을 발견했다.

인간의 뇌는 700억 개에 가까운 뉴런의 네트워크인 반면 우주는 최소 1000억 개 이상의 은하들로 이루어져 있다.

그런데 연구진이 분석한 결과 이 두 시스템은 모두 전체 질량의 30%만이 뉴런과 은하로 구성되어 있는 것으로 밝혀졌다.

연구진은 나머지 질량인 약 70%는 뇌에서는 물, 우주에서는 암흑에너지와 같이 수동적인 역할을 하는 요소로 구성되어 있다고 밝혔다.

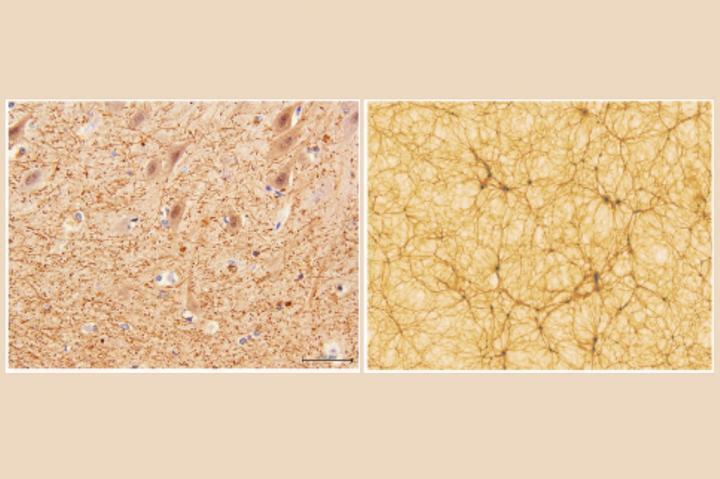

또한 두 시스템은 모두 뉴런과 은하가 각각 가는 실과 마디로 스스로를 배열함으로써 거미줄처럼 보인다는 공통점도 지니고 있었다.

왼쪽은 전자현미경으로 관찰한 소뇌 부분이며, 오른쪽은 3억 광년에 해당하는 우주 시뮬레이션의 일부이다. ©University of Bologna

연구진은 은하의 공간 분포를 연구하기 위해 종종 사용하는 기술인 스펙트럼 밀도를 계산해 두 시스템을 비교했다.

그 결과 1㎛에서 1㎜에 불과한 소뇌 신경망 내의 변동 분포가 500만 광년에서 5억 광년에 이르는 우주망 내의 물질 분포와 동일한 진행을 따른다는 사실도 알아냈다.

이어서 연구진은 신경망과 우주망을 특징짓는 몇 가지 변수, 즉 각 마디의 평균 연결수와 네트워크 내의 관련 중심 마디에서 여러 연결을 군집화하는 경향을 계산했다.

그 결과 두 네트워크 내의 연결성은 은하와 뉴런을 조절하는 물리적 힘 사이의 현저하고도 분명한 차이에도 불구하고 유사한 물질적 원리에 따라 진화하는 것으로 드러났다.

유사한 물질적 원리에 따라 진화해

연구를 주도한 알베르토 펠레티 교수는 “이 두 개의 복잡한 네트워크는 우주망과 은하계 또는 신경망과 신경체의 내부 사이에 공유된 것보다 더 많은 유사성을 보여준다”고 말했다.

이 연구 결과는 ‘신경망과 우주망 사이의 양적 비교’라는 제목으로 학술지 ‘프런티어 오브 피직스(Frontiers of Physics)’에 발표됐다.

인체와 우주와의 공통점은 과학기술에서 실제로 응용될 수도 있다.

지난해 7월, 영국 엑서터대학 연구진이 천문학에서 사용하는 방법을 유방암과 피부암 조기 발견에 활용한 연구 결과가 좋은 예다.

천문학자들은 별과 성운의 탄생을 연구할 때 주변 먼지나 가스가 내는 빛을 분석하는 소프트웨어를 이용한다.

인체는 성운과 비교할 수 없을 만큼 작지만, 이 방법을 적용하면 신체 내부에 대한 정보를 얻을 수 있다.

즉, 암 발생 초기에 유방 조직에는 미세한 칼슘 침전물이 생기는데, 그 침전물에 빛을 쬐이자 파장이 미세하게 변화한 것.

별과 성운의 탄생 과정을 관측하는 기술을 활용해 조직 검사를 하지 않고도 암의 조기 진단에 성공한 것이다.

이와 반대로 의학에 사용하는 기술을 천문학에 활용하는 사례도 있다.

미국 하버드대학 연구팀이 뇌수술을 하기 전에 시행하는 두뇌 스캔 기술을 활용해 별자리의 3차원 구조를 확인한 연구 결과가 바로 그것이다. 정말로 인체와 우주는 그리 다르지 않은 모양이다.