흔히 역사의 이동과 인류의 근원을 탐구하면서 어떻게 하여 우리가 현재의 한반도에 정착했는가를 자주 되묻게되곤 합니다. 정통사학의 주된 연구범위는 과거의 모든 역사가 모두 한반도와 그 주위에서 생겨나 여전히 현재의 그곳에 머물고 있다는 가정에서 시작하지만, 재야 사학의 경우 과거의 그역사는 반드시 한반도는 아닐 수 있으며 그 중심은 한반도보다는 그 서쪽에 있는 대륙이라는 대륙조선설적 관점에서 한반도의 정체성에 포커스를 맞추고 있습니다. 결국 재야사학과 정통사학의 갈등의 관점은 한반도의 주도세력과 주체성에 관한 문제로 전자의 경우 한반도에 정착한 세력을 중심으로 역사를 서술하지만, 대륙조선설적 관점에서 접근해 보면, 과거 대륙에 머물고 있었던 사람들의 시각에서 현재 한국의 역사에 접근하게 되어있죠.

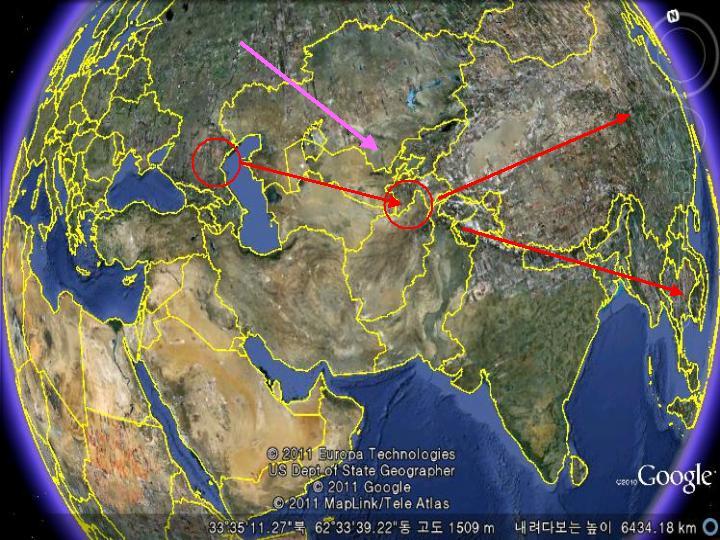

그러나, 저의 경우는 위의 두 학설에 대하여 과거 한국의 역사는 분명히 또는 반드시 현재의 한반도는 아닌 것이 확실하지만 그 출발점도 역시 현재의 대륙은 아니라다는 또 다른 관점에서 양 사학계에 비판적 시각으로 다가서고 있습니다. 즉, 과거의 출발점은 중앙아시아 지역으로 봄이 타당하며 그 지역은 흑해와 카스피해 사이일 것이며 어떤 계기를 통해서 지금의 중앙아시아(페르가나, 아프가니스탄, 인도의 북부)를 거쳐 일부의 세력은 히말라야산맥의 남단을 관통하여 현재의 버마와 태국 그리고 말레이시아 등지로 이동을 하였으며, 또 다른 주체세력은 실크로드를 통해서 대륙의 중심부를 거쳐 한반도로 건너왔다는 가설을 세워놓고 있습니다.

재야사학의 일부에서는 과거 조선시대의 동서양의 갈등의 이면에 동양과 서양세력의 충돌이 존재하였으며 그것이 임진왜란이라는 국제전쟁을 야기하였다라고 주장을 하면서 그 지역이 한반도의 남부라기 보다는 대륙의 남부로 설명하면서 네델란드와 포루투갈의 세력이 관여했을 것이다라는 주장을 하시는 분들이 계시지만, 저의 관점에서 접근해 보면, 그 지역의 현재의 대륙의 남부라기 보다는 흑해와 카스피해를 관통하는 바닷길이었을 가능성이 높으며, 이 지역은 동서양의 분리되는 중앙의 위치에 있으며 단지 동서양의 분리라는 이분법적 접근보다는 동양과 서양, 남방과 북방의 세력이 상호견제되는 천하의 중심으로 설명해야 더 적합하다라는 지리적 확신에 다가서게 됩니다.

과거 신라를 거쳐 고려를 지나 조선이라는 제국을 개척하면서 그 중심의 세력은 분명히 현재 우리의 정통성으로 내세우고 있는 신라의 지배세력이 그 주류를 이루었으며 그리하여 현재의 대한민국의 수도의 이름도 서라벌 또는 새울이라는 단어를 사용하여 '서울'로 명명하고 있다고 알려져 있죠. 문헌적으로 검토하여도 유사성이 충분히 있으며, 근거될 수 있는 내용이라고 봅니다.

이러한 관점으로 조선중기 임진왜란과 병자호란등의 양대 국제 대란의 중심에서 조선왕조의 왕과 신하의 갈등을 분석해 보면, 분명히 유의할 만한 내용이 나타납니다. 임진왜란이라는 것은 흔히 알고 있듯이 사서의 기록대로라면 당시의 왕인 선조의 서천(의주지역)으로 사직 존망이 위티했던 국가의 대란이었으며, 이순신이라는 걸출한 영웅이 존재하지 않았다면 조선왕조 자체가 문을 닫을 수도 있었던 대혼란의 시기였습니다. 당시 왜의 조선침략은 명으로가는 길을 내어달라라는 납득하기 어려운 요구였죠, 대규모 수군의 선단을 중심으로 한반도를 가로질러 반드시 명으로 가야하는 의문이 끊이질 않았으며, 이는 대륙조선사적 관점에서도 시원한 해답을 제시하지는 못했다고 생각됩니다.

그 당시의 기록을 보게되면, 선조의 피신중에 그의 두명의 서자인 임해군과 광해군에 대한 이야기가 나타납니다.(사서에 따라 이 둘을 적자가 아닌 서자로 기록하는 문헌이 나타납니다. 즉, 첫째 부인이 아니었다라는 것입니다. 그 외에도 부인은 많았다고 위키에 나타납니다.). 그런데, 재미있는 것은 선조의 서천과 달리 광해의 경우는 북으로 이동하였다는 기록이 나타나며 그 지역에서 민심을 수습하며 또 다른 후일을 준비한다라는 내용이 이어지죠. 사실, 광해의 경우 선조의 죽음이후 임해군을 제치고 서자적 위치의 차남으로 왕의 위치에 오르게 되지만 조선왕조의 후기역사에서도 정통적 왕의 권위를 인정받지 못하는 '군'이라는 칭호가 현재까지도 붇어있습니다. 이 시기의 기록을 보게되면 임진왜란의 격변기에서 선조 이후 광해군의 집권기에 분명히 눈에 보이는 왕과 신하의 갈등이 존재하였으며, 이는 인조반정이라는 유례없는 쿠테타 사건이 발생으로 이어졌으며 이에 참여한 이괄의 후속 반란이 지속되는 극심한 정권교체와 세력다툼의 혼란의 시대로 평가됩니다. 바로, 광해군은 김자점과 그의 일파(이괄포함)에게 강화도로 유배되어 실권을 잃게 되며 후속으로 제주도로 유배되어 생을 마감한다는 기록이 나오지요. 즉, 신하들과 왕의 갈등이 극명히 대립되어 신하들의 담합으로 왕을 밀어내는 초유의 사태가 연산이후에 또 다시 한 번 나타났다는 점이 특이하며, 이후 바로, 명청교체기에 김자점의 일파가 옹립한 인조의 아들과 며느리가 청의 심양으로 이동하여 친북세력이 되어가는 또 다른 변혁의 시점에서 신하들이 옹립한 왕과 또 다시 그 왕을 옹립한 신하의 갈등이 극에 달해 옹립한 왕에의해서 김자점의 일파(구안동김)는 강원도 홍천으로 유배로 조선왕조에서 그 세력을 잃어가는 것으로 설명을 합니다. 이 시기가 임진왜란 이후 1600대 중반정도가 될 것입니다. 사실, 병자호란에서 혁혁한 공을 세운 임경업의 경우도 분명히 김자점의 가문과 전혀 관계가 없다라고 이야기할 수 없는 근거적 문헌(임경업의 후처와 오빠가 김자점 가문의 인물들임)을 통해 보더라도 임진왜란이후 상대적으로 강성해진 북방세력을 견제하기 위한 왕조의 노력이 존재하였지만 청나라 황제의 임경업에 대한 관심이 임경업을 죽음으로 몰게되는 극단적 상황으로 치닫게 되었으며 이 후 북방세력의 남하(용골대와 마부대)로 인조와 사대부들이 강화도를 거쳐 남한산성으로 이주하여 왕조 사상 최초의 굴욕적 사태를 경험하여 '삼전도의 치욕'이라는 단어로 후대의 교과서에 기록되어 후세들의 뇌리에 남아있게 됩니다. 즉, 이 사건이후 소현세자와 그의 처 강빈이 청나라로 볼모로 끌려가게 되었던 것이죠, 그러나, 십수년이후 그들이 돌아왔을때, 상당히 친청문화적 특성으로 전통문화를 고수하던 기존세력과의 갈등이 유발되어 소현세자 내외는 비명으로 역사에서 사라지며 아마도 이에 대한 분노로인해 인조와 신하의 갈등이 더욱 강하게 유발되었던 듯 해 보입니다.

이 단계에서 유배를 당하기 전 김자점의 행적을 사서를 통해 찾아보면 그는 당시 전쟁으로 인해 대규모 말을 키우는 목장으로 전락해버린 과거 왕조의 황도를 다시 개간해 보려는 노력이 있었으며 그것의 가능성에 무게를 두는 내용이 나타나지만, 이후 수년이후 그는 당시 조선의 서쪽 해안지대에서 동쪽의 산간지방으로 유배를 가는 처지가 되죠. 즉, 서쪽 끝에서 지역의 동쪽 변방으로 이주를 했다라는 것입니다. 흔히, 티무르제국과 조선의 관계를 설명하면서 현재의 우즈베키스탄 인근이 새롭게 개척된 티무르제국의 중심이 아니었을까라는 추측에 고려하여 접근해 보면, 분명히 홍천이라는 지역은 더욱 동쪽에 위치해 있어야 하며 산악지형일 가능성이 높으며, 접근하기 어려운 지리적 어려움을 가지고 있었을 것입니다.

이 후 강화도는 사도세자와 그의 일파들이 또 다시 비극적 삶을 이어가는 변방의 요새가 되며, 조선후기 고종이전의 왕인 철종의 어린시절의 추억이 담겨있는 지역이기도 합니다. 즉, 유배를 당한 조선의 왕들과 그들의 일파가 조선후기까지 세력을 유지해온 별도의 지역이라는 것이죠. 사실, 그지역은 과거로부터 유서가 깊은 중심의 위치에 있었기 때문이기도 하겠지만 말입니다. 즉, 과거로부터 변란이 발생했을 때, 그 지역으로 들어가면 세력의 보존이 가능한 일종의 '소도'의 개념이었을 가능성이 높았다라는 것이죠. 고려말도 그렇고, 조선의 변란시도 그랬을 것입니다. 논제의 핵심과 차이가 있으나, 하나의 의문은 만약 그렇다면, 인조는 왜 남한산성으로 갔을까? 라는 화두가 생긴다는 점이 흥미롭습니다.

이러한 기본적 개념을 가지고 아래의 그림을 한 번 살펴보며 그 당시 해당지역의 새로운 신흥 세력의 등장을 고려해 보면 동쪽으로 이동한 세력의 정체와 그 세력을 통해서 새롭게 부각된 신흥세력의 존재를 가늠해 볼 수 있다고 하겠습니다.

강화도를 흑해와 카스피해 사이의 지역으로 간주한다면, 우즈베키스탄을 중심으로 그 동쪽지역의 산악지대에 홍천이 존재하여야 하며 그지역은 현재의 아프카니스탄 또는 페르가나, 또는 인도의 북부가 될 수 밖에 없으며, 해당지역에서는 조선중기이후의 시점에서 '무굴제국'이라는 또 다른 신흥세력의 등장으로 인도가 전세계의 주목을 받던 시기이기도 하다는 점이 주목해야할만한 내용이라는 것이죠. 김자점의 유배시점은 1600년대 중기가되므로 이는 무굴제국의 최대 번영기이며 이후 무굴제국은 북방의 러시아 세력의 남하로 인해 다시 인도의 남쪽으로 이동하게되는 운명을 가지게 됩니다. 그러나, 현재의 아프가니스탄 지역은 러시아군과 미군의 공격에도 역시 끊임없는 삶을 영위해 사고 있다는 내용이 특이하게 다가옵니다.

그 이후 어떻게 하여 대륙의 동남으로 이동한 세력과 동쪽으로 다시 이동한 세력이 나뉘어 졌는지는 알 수 없으나, 1800년 후반 영국과 러시아의 중앙아시아 지역 진출은 분명히 해당지역의 중심세력이 이동한 이후의 시점이 될 수밖에 없다는 것은 주지할 만한 사실이라는 점이죠. 아마도 동남아시아와 정동으로 이동한 세력의 차이는 인종적 문화적 차이가 존재하였다라는 가설을 뒷바침해 줄 수 있다고 보며 이는 해당지역에 존재했던 지배세력과 피지배세력의 나뉨으로도 볼 수 있다고 봅니다. 1700_1800년대 해당지역에서는 다시 네델란드와 영국의 동인도 회사가 대거 유입되므로해서 국제무역의 중심지로 전세계적 엄청난 파급효과를 가져왔던 대영제국의 역사기 시작되는 지역이라는 점이 세계사적 관점에서 유의하게 집중되며, 왜 해당지역으로 서양의 중심세력이 이동을 하였는지에 대한 화두가 풀리는 또 하나의 해결적 근거를 제시한다고 봅니다. 즉, 과거로부터 관계를 유지하던 세력을 찾아 동쪽으로 이동한 그 세력을 좆아 이동하였다는 관점이죠. 그러나 이 부분이 러시아 세력의 견제를 통해 동남쪽으로 이동해야 하는 운명으로 변했으며 이는 카스피해의 환경적 변화가 크게 작용했을 것이다라는 복합적 설명을 가능케 할 수도 있습니다.

고종이후의 역사는 분명히 대륙을 중심으로 설명이 될 수 있지만, 과거의 강화도가 흑해와 카스피해 사잉에 존재하였다면 강화도령이라는 명칭으로 설명되는 '철종'의 유년기는 분명히 그곳이었을 것이며 100여년 이후 나치를 비롯한 동유럽에서의 유대인 탄압은 바로 이 지역에 잔류하였던 한인들과 그 일파들의 수난사를 이야기해 주는 부분일 수도 있으며, 이 지역의 지명을 그대로 대륙의 동쪽으로 시베리아 철도를 타고 가져와 역사의 자취를 현재까지도 남기게되는 계기가 된 것은 아닌지 의문이 드는 경우도 있습니다. 즉, 일제의 의한 복어계획이라는 것은 과거 동유럽과 중아아시아지역에 존재하였던 유배된 조선왕조의 후예와 그 일파들(순수한 한국인이 아닌 경우)에 대한 처분과 해결책을 제사한 것으로 판단합니다. 즉, 이들은 가장 최근에 동쪽으로 합류한 세력으로 분류해야 타당하다는 것이죠.

이렇게 본다면, 초기 동남아시아와 동북아시아의 문명을 연것은 실크로드를 통해 초기 정착했던 대륙과 반도에 살던 사람이었을 것이며 그 이후 유배나 정치적인 이유로인해 역시 해당지역으로 이주한 사람들이 그 지역에 정착하면서 초기 실크로드를 통해 그지역에 정착했던 사람들의 경우 그 문화와 풍습(복색)을 가지고 점차적으로 동남으로 이주하여 현재의 위치로 정착했다라고 가정할 수도 있을 것입니다. 일본의 역사를 연구하는 학자들의 경우 본래 일본의 역사의 원류는 대륙의 중심이었다라고 이야기하는 역사적 그리고 유물적 근거를 제시하는 경우가 있습니다. 즉, 그지역으로부터 현재의 지역으로 어쩔 수 없이 오게 되었다라는 것이죠. 대륙의 중심이 장안(시안)지역의 과거 유물을 보면 어떤 것은 일본의 그것과 유사한 것이 나타나기도 합니다.

어떻게 보면 현재의 중앙아시아와 아프카니스탄, 인도와 버마, 태국, 말레이시아 인도네시아, 동티므로, 캄보디아와 베트남 그 윗족으로 마카오와 홍콩, 대륙의 중심 상하이와 현재의 한반도를 이어가는 역사의 중심과 근대화는 어쩌 바로 그 동쪽으로 이동한 세력과 그 세력과 관계가 있었던 서양의 세력이 복합적으로 이룩해 놓은 역사적 발전단계의 유산이며, 이는 단지 동양문화의 번영이라기 보다는 동서양 문화의 복합적 발전으로 설명해야 더 타당하며, 이 복합적 문화의 발전이 동북아시아의 문화적 정체성을 만들어 내었다라는 내용에 한 걸음 다가서게 됩니다.

<참고 문헌: 한국고전번역원 인터넷 역사자료실>

1) 인조 27년 기축(1649,순치 6)/ 4월23일 (신해)/ 비국 당상과 강화 유수 조계원을 인견하고 강화도의 험이와 형편을 묻다.

“경은 강도(江都)를 두루 보았는데 그 형세가 어떻던가?”

하니, 대답하기를,

“강도는 과연 천험(天險)입니다마는 설비하지 않아서는 안 될 곳이 띄엄띄엄 있습니다.”

하였다. 상이 이르기를,

“긴요한 곳은 성을 쌓아서 지키지 않아서는 안 될 것이다.”

하니, 병조 판서 이시백이 아뢰기를,

“무슨 백성의 힘으로 쌓을 수 있겠습니까.”

하고, 좌의정 이경석(李景奭)이 아뢰기를,

“연미정(燕尾亭) 같은 곳은 그 형편을 헤아려 혹 남·북영(南北營)으로 나누거나 중진(重鎭)을 설치하는 것이 괜찮겠습니다. 또 창고도 치우치게 한 곳에 두어서는 안 되겠습니다.”

하고, 영의정 김자점(金自點)이 아뢰기를,

“예전에는 평지에 참호를 설치하여 지킨 자도 있었거니와 강도의 물은 오히려 참호를 설치한 것보다 낫지 않겠습니까.”

하였다. 이시백이 아뢰기를,

“목장(牧場)에 관한 일은 빨리 변통해야 하겠습니다.”

하자, 상이 이르기를,

“목장을 폐지하면 유수는 과연 육지 백성을 앞다투어 모여들게 할 수 있겠는가?”

하니, 조계원이 아뢰기를,

“육지 백성이 모여들지는 감히 알 수 없으나, 이미 올 길이 열렸고 또 이로운 것이 있다면 누가 오지 않겠습니까.”

하였다. 상이 이르기를,

“목장을 폐지하자는 의논은 선조(先朝)에서도 있었으나, 세 가지 안 될 일이 있으므로 수행하지 못하였다 하는데, 그 첫째는 마정(馬政)을 중히 여기는 것이고 둘째는 토민(土民)이 옮겨 들어가는 것이고 셋째는 사대부가 멋대로 차지하는 것이었다. 이번 유수는 반드시 마음을 다하고 힘을 다하여 위임한 뜻을 저버리지 않을 것이니, 목장을 폐지하고 목장의 말은 다른 섬으로 옮겨 두라.”

하였다. 상이 또 이르기를,

“강도에 보낸 군기가 적지 않은데 다 쓸 수 없다 하니, 이번에 만들어 들여보내는 것은 착실하게 하도록 힘써야 한다.”

하였다. 대사간 이행후(李行遇)가 나아가 아뢰기를,

“밖에서 전하는 말이 ‘소현 세자(昭顯世子)가 돌아올 때에 가져온 물건이 있는데 대내(大內)에서 내어다 팔았다.’ 하니, 이것을 유사(有司)에게 내려 명백히 처리해야 하겠습니다. 예전부터 화리(貨利)에 뜻을 둔 임금치고 청명(淸明)한 덕을 손상하지 않은 경우는 적었습니다.”

하니, 상이 이르기를,

“그 말이 매우 마땅하다. 비단 같은 물건은 세월이 오래 지나면 좀먹어 상한다 하기에, 과연 팔아서 그 자녀들에게 보탬이 되게 하려고 하였다. 지금 듣건대, 그러한 말이 있다 하니, 대개 내가 생각하지 못한 탓이다.”

하였다. 이경석이 아뢰기를,

“김류의 시표(諡表)는 이제 고쳐 지어야 할 것인데, 30인을 어지러이 베어 죽인 일은 《정원일기(政院日記)》에 의거해야 합니까, 자제가 지은 가장(家狀)에 의거해야 합니까?”

하니, 상이 이르기를,

“삼대(三代) 이전에 있었던 일도 문헌을 상고하여 알 수 있는데, 더구나 30년도 안 될 일이겠는가. 그러나 그 일은 거론할 것이 없다.”

하였다. 이경석이 아뢰기를,

“재변이 그지없는데 한재가 또 심하니 상께서는 더욱 염려하셔서 모든 억울한 일에 관계되는 것을 씻어 주셔야겠습니다. 반정 당시에는 종과 주인의 구분이 매우 분명했으나, 근래에는 주인을 배반한 종이 거의 다 내수사(內需司)에 들어가므로 억울하게 여기는 자가 많습니다.”

하니, 상이 이르기를,

“참으로 그런 일이 있는가? 더욱 밝혀 사실을 조사하게 하라.”

하였다. 이때 조계원이 새로 강도에 가서 험이(險易)의 형편을 돌아보고 묘당에 면대하여 의논하러 왔으므로, 이 인대(引對)가 있었다.

【원전】 35 집 350 면

【분류】 *신분-천인(賤人) / *군사-군정(軍政) / *군사-관방(關防) / *교통-육운(陸運) / *재정-상공(上供) / *인사-관리(管理) / *인물(人物)

<추가참고: http://cafe.daum.net/ancientkoreanhistory/KhV4/372>

2) 효종 즉위년 기축(1649,순치 6)/ 6월22일 (경술)/ 양사에서 김자점의 죄목을 들어 파직을 간하여 이에 따르다. (2개월 후)

양사가【대사헌 조경, 집의 심대부, 장령 장응일(張應一), 지평 조복양·이경휘, 사간 조빈, 헌납 유계, 정언 심세정·권대운.】 합계(合啓)하기를,

“영의정 김자점은 본래 보잘것없는 작은 인물로서 외람되이 정승의 자리에 있으면서 은택을 입은 지가 여러 해 되었는데, 그 공훈과 존귀함을 믿고서 사치와 방자를 멋대로 하였고, 꾀하는 바는 부시(婦寺)의 충성에 불과하고 즐기고 힘쓰는 바는 오로지 토목(土木)의 정교함 뿐이었으며, 심지어 상방(尙方)의 직조(織組)까지도 극도로 사치스럽게 하기를 힘썼으니 선왕께서 위임하신 뜻을 저버린 죄 진실로 큽니다. 더구나 사치와 화려함이 극에 달한 넓은 저택을 세우고 기름진 전지가 팔방에 널려 있고 종들을 풀어 교만 방자한 짓을 하게 하는 등 많은 불의를 행하였으니, 이는 바로 한(漢)나라 때의 전분(田蚡)입니다.

“나라를 그르친 자점의 죄는 전후의 논열(論列)에 대략 갖추어졌습니다마는 지금 다시 그 대강을 들어 말해보겠습니다. 재물을 탐함은 원재(元載)와 같고, 저택이 사치스럽고 참람함은 양기(梁冀)와 같으며, 내외를 체결한 것은 한탁주(韓侂胄)와 같고, 나라를 저버리고 사욕만을 꾀한 것은 가사도(賈似道)와 같습니다. 저 소인들은 한 사람만으로도 생민을 도탄에 몰아 넣고 종사(宗社)를 전복시키기에 충분했는데, 하물며 한 몸에 저 소인들의 악을 모두 가지고서 위권(威權)을 절취하여 위복(威福)을 멋대로 부리고 흉악 음흉한 마음을 품은 것이 저 몇 명의 간신이 미칠 수 없는 데이겠습니까. 그리고 변방의 무관 수령에 자기의 친한 사람을 차견(差遣)하여 사방에서 수레에 실어 보낸 뇌물 짐이 그 집 문전으로 폭주하며, 이익을 즐겨 붙좇는 사부(士夫)들까지 모두 이끌어 벼슬에 오르게 하여 혹은 청반(淸班)에 허통(許通)하기도 하고 혹은 방면(方面)에 제수하기도 하여 밖으로는 민원이 날로 깊어가고 안으로는 관방(官方)이 날로 문란해지니 전하의 나라가 어찌 잘못되지 않을 수 있겠습니까. 멀리 귀양보내소서.”

하고, 탄핵하기를 더욱 강력히 하였으나 상이 따르지 않다가 경인년 봄에 이르러서야 비로소 중도 부처(中道付處)를 명하여 홍천현(洪川縣)에 유배하였다.

3) 위키백과: 카불

카불 주(파슈토어: د کابل ولايت, 다리어: ولایت کابل)는 아프가니스탄을 구성하는 주의 하나이다. 아프가니스탄의 동부에 위치하고, 수도인 카불를 주도로 한다.

강화도 재건 계획을 보고 받은 인조는 어느 순간 갑자기 사망을 하였다.? 그리고 효종이 즉위하였다..

카불>가불 => 거꾸로하면 => 불가(Bulgar)

일한국의 무사 > 일한의 무사>일한무사 => 거꾸로하면 => 사무한일 > 사무하닐>사무라이

언제부터인지 그들은 모든 것을 거꾸로 부르기 시작했다...

* 정조즉위년 병신(1776,건륭 41)/ 4월28일(기사)

사학 유생(四學儒生) 심수진(沈綏鎭) 등이 연명으로 소를 올려 이명휘(李明徽)의 죄를 성토하고 이어 윤선거(尹宣擧) 부자를 추탈(追奪)하도록 청한 데 대해, 비답을 내렸다. 김두정(金斗晶), 이의린(李義麟), 박서원(朴瑞源), 김두양(金斗陽)이다. ○ 상소의 대략에,

○ 상소의 대략에,

=> 당시도 무엇인가 거꾸로 됬다는 것을 인식하고 있었다.... 기록은 전한다...

사무라이는 칼을 잘썼던 것이 아니라 혹시, 발을 잘 썼던 것은 아닌가?

이렇게 보면, 1900년대 이후 한반도에서 주도적으로 역할을 담당했던 사람들은 바로 위의 지도에서 아래쪽으로 이동했었던 사람들이고 이들은 아마도 중심세력의 중앙아시아 이동시기에 함께 온 사람들로 추측해 볼 수 있죠. 즉, 같은 길을 걷다가 아마도 분명한 차이점이 있어서 서로 길을 달리가게 되었는데, 이들의 후예가 나중에 다시 만나게 되었을 때, 서로 다른 길을 갔었던 차이로 인해 눈에 보이는 차이가 생겼다 이렇게 해석이 되죠...

또, 일본 제국의 시대에 왜 한반도에 그 역사를 주입하려고 노력을 했고, 사람들을 이쪽으로 이끌었느냐가 나타나는 것이죠. 이렇게 보면, 현재 중앙아시아 아프카니스탄, 인도의 북부, 히말라야 등지에 거주하는 사람들과 가장 유사하고 최근까지 역사를 공유하는 사람들은 바로 일제시대 한국의 역사를 주입한 사람들이라는 이야기가 되죠. 지금의 한국의 가장 보수세력의 선조가 되겠죠. 그들은 왜? 극보수가 되었는가? => 초기 다른 길로 가면서 개방화의 길속에서 역사와 문화의 중심이 없어진다는 것을 깨닳았기 때문일 수 있습니다. 즉, 처음에 이들의 어린시절에는 극개방화 또는 세계화의 길을 갔었지만, 시간이 지날 수록 이것이 문제가 생겨 문화의 중심자체가 무너지는 상태를 경험했기에 그러한 결정을 한 것이 아닌가 생각을 해봅니다. 지금의 일본인들이라기 보다는 과거에 일본인이었다 현재의 한국인이 된 바로 그 사람들과 그들의 선조가 되겠죠. 이 분들이 현재 중앙아시아의 '탈레반의 영혼'과 서로 공유되는 영혼을 가지고 있는 분들이며 동쪽으로 이동한 세력을 따랐던 사람들의 후손으로 해석될 수 있다고 봅니다. 그리고, 그들이 어떻게 현재의 그 역할을 하고 있는가? 아마도 그들의 다른 가족이나 친지들 중에도 현재도 해당지역에 일파가 남아있는 경우도 많을 것입니니다.

그러나, 현재의 역사는 북족의 세력이 탈레반의 영혼과 유사하다고 이야기하고 있어, 또 역시 모든 것이 거꾸로 되었다는 느낌을 감출 수 없죠. 왕과 신하사이에 문화와 언어 인종이 서로 조금씩 차이가 있었을 때, 왕의 선택은 자기를 따르던 세력을 선택할 것인가? 아니면, 자기와 동일한 언어와 문화를 가지고 있는 거의 동일한 사람들을 선택할 것인가? 는 무척이나 고민되는 내용이죠.

그러나, 자신의 존재의 근본이 망각될 수는 없을 것 같습니다...

이토히로부미가 한반도를 통해서 추구하고자 했었던 이념과 또 이토를 존재를 달갑게 여기지 않았던 다수의 한국인들의 존재에서 그 갈등의 근원을 찾아 볼수 있다고 하겠습니다. 상당히 풀기 어려운 난제중의 하나입니다...