이승 영기(尼僧迎妓) : 비구니가 기녀를 맞이하다 신윤복

버드나무 잎이 돋아나는 봄날 삿갓을 쓴 비구니가 기녀를 맞이하고 있다. 배경을 생략하고 인물을 중심으로 그린

것으로 보아 기녀가 절을 찾는 것은 당시엔 일반적인 행사였던것 같다.

신윤복(申潤福),지본담채,35.6㎝ x 28.2㎝

우리 한민족에게서 예전부터 전해내려 오는 고유한 민속 신앙이 있다. 영통자(靈通者: 신령과 통하는 사람)인 무당에 의해서 집행되는 굿이란 의식을 통하여 만신(萬神)을 섬기는 것이니 요즈음 학술용어로는 샤마니즘(Shamanism)이라고 일컫는 것의 일종이다.

그런데 주술적(呪術的)인 원시종교(原始宗敎)의 영역에서 머물고 있는 이와 같은 무속(巫俗)에 대하여 중고이래(中古以來)로 식자(識者)들은 항상 비판적인 태도를 보였으니, 조선 왕조의 위정자들도 그 건국당초부터 이를 금지하여 왔다. 그러나 상고이래(上古以來)로 관습화된 토속(土俗)신앙이 쉽사리 생활속에서 사라질 리가 없다.

그래서 어떤 금압(禁壓)에도 불구하고 민간에서뿐만 아니라 오히려 왕실(王室)에서까지도 여인네들을 중심으로 항상 존숭(尊崇〕되어 왔으니, 여기 보이는 것도 당시 여염집에서 굿을 하는 광경이다. 규모로 보아 큰굿은 아닌 듯하고 다만 집안의 무사함을 비는 안택(安宅)굿 정도인 듯하다.

굿청을 안마당에 차리고 장고와 피리에 의해 연주되는 무악(巫樂)에 따라서 무당이 주사(呪辭: 주술을 행할 때 외우는 말)를 외면서 덩실덩실 춤을 추고 있다. 그런데 개다리소반에 쌀을 받쳐놓고 시어머니인 듯한 굿주인이 두 손을 비벼 비손하는 옆에는 딸과 며느리인 듯 싶은 젊은 여인네들이 둘러앉아 구경이 한창이다.

송화색(松花色) 저고리의 댕기머리 처녀는 한 손으로 턱까지 괴고 앉아 재미로 보고 앉았고, 초록 장옷을 입은 젊은 며느리인 듯한 여인은 장고소리에 한 눈을 팔고 있으니, 굿은 굿주인만 경건하게 지내면 되었던 모양이다. 무녀(巫女)의 복색(服色)은 무예청(武藝廳) 별감(別監)의 의관과 비슷하니 이들 궁정 주변의 하급관리들의 위력이 백성들에게 미쳤던 상태를 짐작할 수 있는 듯하여 재미있다.

화면은 무당의 정면에서 굿청을 15도 각도로 부감(俯瞰)할 때 생기는 시각의 효과를 명쾌하게 살린 것으로 사립문과 돌 각담 밖에서 거칠게 처리된 배경은 한결 율동적인 굿의 장면을 명료하게 드러내는 효과를 나타내고 있다. (崔)

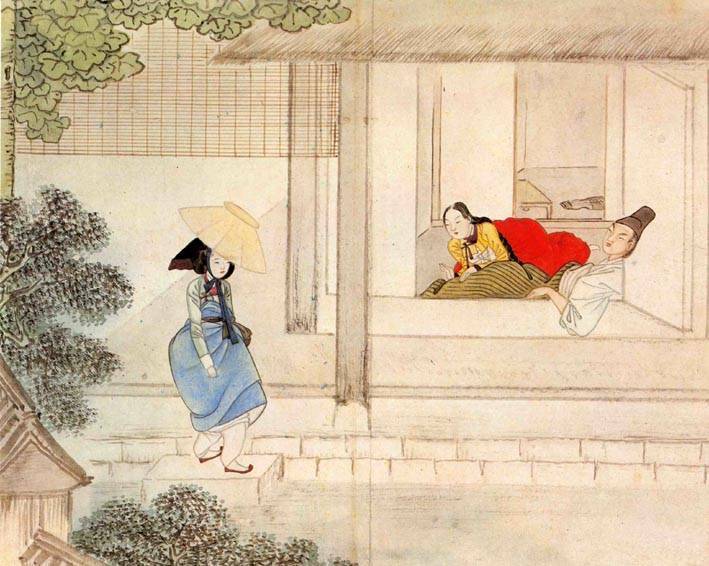

기방 무사 (妓房無事) 신윤복

기생이 외출했다가 돌아오고 있는데 그 사이 왠 사내와 와 몸종이 방안에서 무슨 일을 벌이고 있었던 것입니다.

왼쪽 나무잎이 무성한걸 보니 계절은 더운 여름. 날이 더우니 기생도 전모를 썼을 것입니다.

그런데 남자는 한여름에 이불을 덮고 있을까?방안의 두 남녀는 이상한 짓(?)을 하다가 갑자기 주인기생이 찾아오자 누비이불을 덮은 것은 아닐까?

고깃배 김득신

고기를 손질하는 아들과 삿대를 든 채로 이를 지켜 보는 아버지의 모습 조그마한 배에 고기를 끓일 수 있는 솥이 있는 것이 특이하다

반상도班常圖 노상 상봉 김득신

김홍도의 풍속화풍을 계승한 김득신의 그림이다. 노상에서 양반과 상민이 만나는 장면을 그린것인데 상민이 양반

을 만나면 머리가 땅에 닿게 절을 하는 장면이 당시 양반 상민의 계급차이 와 질서를 보여주는듯 하다.

수하일가도樹下一家圖 김득신

한여름 나무 아래서 짚신을 삼고 물레를 돌리는 부부와 갓난아기의 모습이 매우 정겹게 느껴지는 이 작품은 야외에 앉 아 있는 두 사람의 모습을 클로즈업하여 배경없이 화면 중앙에 배치하여 일상생활의 한 장면을 강조하고 있다. 짚신을 삼고 있는 사내의 차림새와 자세에서 힘을 들여 일을 하는 것을 정확히 묘사하려는 의도를 알 수 있다. 반면 여자를 묘사하는 필선은 달라 굵고 부드럽게 구사하고 있다. 노동하는 인간을 생활의 중심에 놓는 현실인식과 사실적 표현을 중시하는 표현양식은 당시 풍속화의 경향을 잘 드러낸다.

문종심사(聞鐘尋寺) 종소리를 듣고 절을 찾아가다. 신윤복

소복(素服)을 한 제체 높은 부인이 비녀(婢女)를 대동하고 산사(山寺)를 찾아가고 있다.

절에서는 부인의 방문을 알고 홍살문 밖까지 마중나온 승려의 문안을 받고 있다. 부인의 표정이 흐뭇해 하는듯하고

비녀의 표정밝지 못한데 절을 찾는 이유가 마땅하지 못한듯 하다.

마부도 아예 외면을 한채 입을 다물고 있는데 그들은 부인이 한두번이 아닌 절을 찾는 이유를 알고 있었다.

종소리를 듣고 절을 찾았다고 하나 말을 타고 올정도라면 종 소리가 들리는 거리 내에서 살고 있는 부인이 아니다.

절을 찾아야 할만한 어떤 울림이 있어 종소리를 대신 했다고 생각하면 될듯 싶다.

당시 부인네가 절을 찾는 가장 큰 이유중 하나가 씨를 점지 받기 위해서 라고 한다.

연소답청 (年少踏靑) : 젊은이들의 봄 나들이

조선조의 후기문화가 황금기를 이루고 있던 시대에. 서울 장안의 귀족생활은 아마 가장 호사가 극치를 이루었을 것이다. 따라서 귀문(貴門)자제들의 행락도 어지간히 극성스러웠을 듯한데. 이 그림은 그 시대를 산 신윤복의 붓을 통하여 그 한 단면을 보여주는 것이라 할수 있겠다.

진달래꽃 피는 봄철이 되자 협기 만만한 반가(班家)의 자제들이 장안의 기녀들을 대동하고 간화답청(看花踏靑)의 봄나들이에 나섰는데. 이들의 옷차림은 장안에서 둘째 가라면 서러워할 만큼 멋을 부리고 있다. 보라색과 옥색 천으로 발 굵게 누빈 저고리에 향낭(香囊)을 달아 차고, 홍록의 갖은 주머니를 긴 띠매어 치레하며. 행전은 짧게 치고, 중치막의 앞 두 폭을 뒤로 잡아매어서 뒤폭만 꼬리로 늘이어 걸음마다 나풀거리게 하고 있다.

장안 명기들의 미태(美態)에 홀딱 빠진 양반자제들은 체면불구하고. 말탄 기생에게 시중드느라 담뱃불을 붙여 대령하며. 구종되기를 자원하여 갓을 벗어 마부 주고, 마부 벙거지를 제가 쓰고서 검은띠를 허벅대님으로 매고, 말고삐를 잡고있다. 한 친구는 시간에 늦었는지. 갓을 벗어 짊어지고 옷자락에 바람 일며, 동자 구종을 몰아 급히 달려오는데. 나귀탄 기생의 초록 장옷도 깃발처럼 나부낀다.

암벽에는 진달래나무인 듯 분홍꽃을 가득 피운 나무들이 군데군데 있고. 구름 같은 기생의 트레머리에도 그 꽃가지가 꽂혀있다. 물빛으로 갈라 놓은 삼거리 주변의 청태점(靑苔點)이 분분하여 답청이 실감된다.

노상 과안 김홍도

이 그림 역시 잘 차려입은 선비의 훔쳐보기가 주제인 것같다. 그림은 나귀를 탄 선비와 구종이 있고, 소를 탄 일 가족이 그려져 있다. 그러나 선비는 부채로 얼굴을 가리고 순간적으로 여인네를 흘깃 훔쳐보고 있다. 점잖치 못한 모습이다.

선비는 구종이 고삐를 잡은 나귀를 타고 있다. 그런데 나귀의 몸집이 영 마음에 들지 않는다. 사람 크기 만한 작은 암나귀이다. 그나마 새끼를 낳은 지 얼마 되지 않았는지, 선비의 구차한 나들이길에 새끼 나귀도 어미젖을 물고 따라 나섰다. 선비는 제법 모양새를 갖추었다. 양테 큰 갓에, 치렁치렁한 도포에, 붉은 안장에, 말 안장에는 생황까지 갖추었다. 어디 나들이라도 가는 모양이다.

조선시대에 선비들은 나귀를 타고 외출하는 것을 즐겼다. 우선 나귀는 말보다 싸고, 체구는 작지만 말보다 강인한 동물이다. 병에도 강하고 먹는 것도 말의 절반 정도이다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 나귀는 빠르지 않다는 것이다. 풍류와 여유를 즐긴 선비들 입장에서 속도가 빠른 말보다는 느리지만 실속있는 나귀가 더 입맛에 맞았을 것이다. 그러나 이 그림에 등장하는 선비의 고삐를 잡은 구종은 초라한 맨 발이다. 새끼 달린 왜소한 나귀와 맨발의 구종은 선비의 체모를 손상시키는 요인 중의 하나이다. 선비는 여인네를 쳐다보는 눈빛으로 체통은 이미 버린지 오래이다.

반면 소를 타고 가는 여인의 가족들은 의연하고 활기차다. 쓰개치마로 선비의 음흉한 눈길을 피하는 여인의 여유가 그렇고, 엄마 품에 앉아 소를 타는 아이의 표정은 참으로 의젓하다. 어디를 가는 걸까? 아이를 업고 개나리 봇짐에 닭은 매단 여인의 남편은 참으로 성실한 사람이다.

기쁜 마음으로 발걸음도 가볍게 소의 뒤를 따르고 있다. 장터를 가는 걸까? 장터에서 집으로 돌아가는 걸까? 아니면 여인의 친정 나들이에 동참하는 것일까? 난 개인적으로 세 번째 질문에 답을 하고 싶다. 이 가족은 위의 나룻배 그림에 등장한다. 아랫배에 탄 일가족이 이 가족이 맞다면 배를 타고 강을 건너 나선 길은 조금 먼 여행일 것이다. 그래서 나는 이들의 목적지를 여인의 친정이라고 단정짓고 싶다.