이용우(1902-1953)는 서울 출생으로, 자. 창윤(蒼潤)호는 묵로(墨鷺) 혹은 춘전(春田) 이다.1923년에는 이상범(李象範), 변관식(卞寬植) 등과 동연사(同硏社)를 조직하여 활동하였으며, 또 조선미술전람회(朝鮮美術展覽會)를 통해 활동하였다.

10살의 나이에 12살위인 오일영과 경성서화미술원 1기생으로 입학하여 소림,심전으로부터 통화법을 배웠다.

16세로 서화협회 창립 정회원(최연소)이 되었고 오일영과 함께창덕궁 대조전벽화(1920년)를그렸으며 선전(제1회)에서 4등상을 수상하고 이상범,노수현,변관식(1923년)등과 함께[동연사]를 조직하였다.

서양화의 도입으로 전통화단도 변화를 모색하기 시작하면서 문화계 사실주의 영향을 받아 관념적인 산수화로부터 벗어나 실경산수를 많이 그리기 시작하였고 동연사는 중국화, 일본화에 견줄수 있는 우리 그림으로서의 조선화를 함께 연구할 목적으로 출범하였다.

처음 계획대로 동인전은 열지 못했으나 장차 한국화단에 거목으로 등장할 이들이 뜻을 함께 했다

는 점에서 그 의미가 크다. 동연사 회원 중 가장 나이가 어렸던 묵로는 활달하고 빠른필치와 감각적인 화풍으로 가장 일찍 재능을 인정 받았으나 1929년 돌연 삭발하고 불법에 귀의해 방랑 생활을 하였다.

1933~34년 선전에서 특선을 수상했고 1940년에는[10대가산수풍경화전]에출품 하고 개인전도 여러번하였으며 일제말소개령 으로 강릉으로 내려가 강릉사범의 미술교사로 재직하다가 국전심사위원으로 선출되었다.

6.25동란이 일자 전주로 피난내려와 벽천을 지도하였으며 작품활동을 활발히 하다가 1952년세상을 떠났다

분방한 성격으로 활달한 필치를 구사하였으며, 특히 산수와 화조를 잘하였다

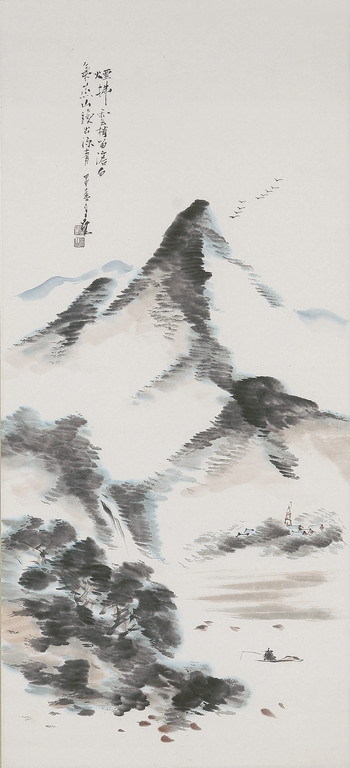

귀로

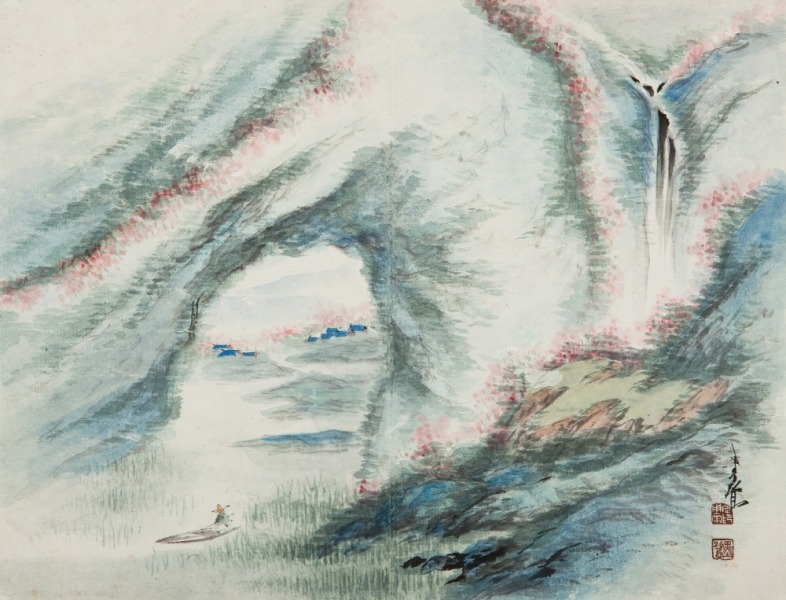

현대적 으로 보이는 이그림과 유사한 그림이 그림경매에 나오고 있다.

묵로가 후에 다시 그린 그림이라고 할수도 있을 것이나 사용된종이가

현대 기계 화선지로 국내에서 기계지를 만들기 시작한 때와 비교해보면

참고

한지도 시대에 따라 달라졌다.

6.25직후 정부가 유실된 호적대장을 복원하기 위해 대규모로 종이를 사들이면서 활기를 띠게 된 한지는 일상 생활에서도 문에 바르는 창호지나 족보를 옮겨적기 위한 복사지, 부채나 사군자에 쓰는 화선지, 청첩장용 태지(苔紙) 등으로 한지가 널리 쓰일 때여서 색깔과 두께, 질감을 각기 달리한 맞춤형 한지를 만들었고 90년대 들어 기계로 만든 한지가 등장하고 중국산 화선지가 한지로 둔갑해 유통되면서 전통한지가 급속하게 자취를 감추며 위기에 처했을 때 천연재료를 사용해 황토를 섞어 만든 벽지용 '황토지', 두장의 한지 사이에 단풍잎을 끼워넣은 장식용 '단풍지', 김을 뜯어 넣어 자연스런 무늬를 입힌 '김종이'등을 현대적 감각에 맞추어 다양한 한지를 개발하였다.

한국미술사상 회화가 가장 발전하였던 때는 조선왕조라 할 수 있다. 이 시대의 회화는 고려회화의 전통을 계승하고, 송, 원, 명, 청의 중국회화를 선별적으로 수용·소화해서 구도, 공간처리, 필묵법, 준법(峻法), 수지법(樹枝法) 등에서 독자적인 양식을 형성하였다. 조선시대 회화는 많은 변화를 거듭하였는데, 양식적 변천에 따라 초기(1392-약 1550), 중기(약1550-약 1700), 후기(약1700-약1850), 말기(약1850-1910)의 네 시기로 나누어 볼 수 있다.

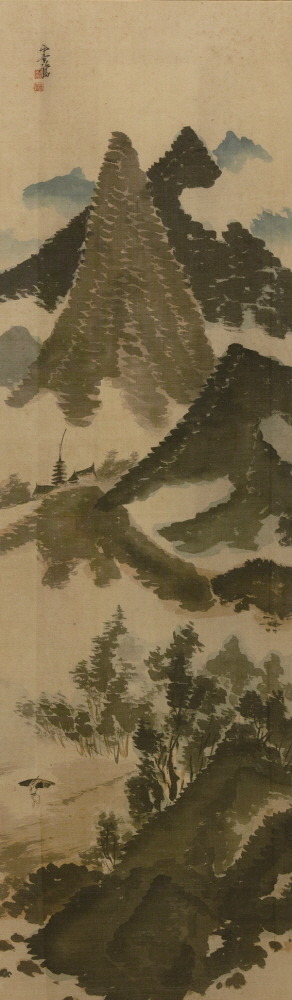

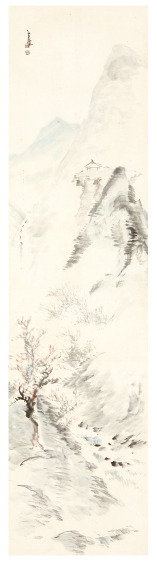

초기에는 북송대(北宋代)의 곽희파(郭熙派) 화풍을 토대로 발전된 안견파(安堅派) 화풍이 가장 유력하였으며, 이 밖에 강희안(姜希顔)을 중심으로 명대(明代)의 절파(浙派) 화풍과, 이상좌(李上佐)를 중심으로 남송대(南宋代)의 마·하파(馬夏派) 화풍, 그리고 최숙창(崔淑昌) 등을 중심으로 미법산수(米法山水) 화풍 등이 화단의 일각에서 그려졌다. 중기에는 안견파 화풍을 비롯한 초기의 화풍들이 계승 지속되었으나 그 중에서도 절파계의 화풍이 가장 크게 유행하였으며, 영모와 화조화 부분에서 김식(金埴)·조속(趙涑), 묵죽·묵매·묵포도(墨葡萄) 에서 이정(李霆)·어몽룡(魚夢龍)·황집중(黃執中)·허목(許穆) 등의 문인화가들이 배출되었다. 후기에는 중기 이래로 유행하였던 절파계 화풍이 쇠퇴하고 그 대신 남종문인화가 본격적으로 유행하였으며, 한국의 산천을 독특한 화풍으로 표현하는 진경산수화(眞景山水畵)가 정선(鄭敾)을 중심으로 크게 발달하였다. 그리고 김홍도(金弘道)와 신윤복(申潤福) 등에 의해 풍속화가 그려졌으며, 청나라로부터 서양화법(西洋畵法)이 전래되어 미약하게나마 수용되기 시작하였다. 이와 같은 새로운 경향의 화풍들은 조선 후기의 회화를 어느 시대보다도 개성이 강하고 민족적 자아의식이 짙은 것으로 돋보이게 해주었다. 말기에는 진경산수와 풍속화의 전통이 쇠퇴하고 김정희(金正喜)를 중심으로 남종문인화가 더욱 큰 세력을 굳혔으며, 이와 더불어 윤제홍(尹濟弘) ·김수철(金秀哲)을 비롯한 개성이 강한 화가들이 나타나 참신하고도 이색적인 화풍을 창조하였다. 그러나 19세기 후반에 접어들면서 일제시대의 전통문화 말살정책과 서양화의 대두 등으로 조선시대 한국화의 전통은 최말기(最末期)의 오원(吾園) 장승업(張承業: 1843-1897)을 고비로 퇴조를 보이기 시작하였다. 그러나 장승업의 영향을 받은 심전(心田) 안중식(安中植: 1861-1919)과 소림(小琳) 조석진(趙錫晉: 1853-1920)을 비롯한 근대 초기의 작가들이 서화협회를 조직하여 후진 양성에 힘쓰고, 그들의 문하에서 배출되어 독자적인 세계를 형성한 이상범(李象範)소로 서화협회의 정회원이 되었다. 1923년에는 이상범(李象範), 변관식(卞寬植) 등과 동연사(同硏社)를 조직하여 활동하였으며, 또 조선미술전람회(朝鮮美術展覽會)를 통해 활동하였다. 해방 무렵 강릉사범학교 미술 교사를 지냈고, 개인전을 열기도 하였는데, 6.25 때 전주로 피난을 가 그곳에서 타계하였다. 분방한 성격으로 활달한 필치를 구사하였으며, 특히 산수와 화조를 잘하였다. 본 작품에서도 그의 분방하고 활달한 필치가 잘 나타나 있다.

이용우(李用雨)는 한국화가로, 자는 창윤(蒼潤), 호는 춘전(春田) 또는 묵로(墨鷺)이다. 서울에서 태어났다. 한말에 경시(警視)를 지낸 종국(鍾國)의 아들이다.

1911년에 9세의 나이로 서화미술회 화과(畵科) 1기생으로 입학하여, 3년 동안 안중식(安中植)과 조석진(趙錫晋)으로부터 전통 화법을 배웠다. 1918년 민족 사회의 서화가들이 근대적인 의식의 첫 미술가 단체로서 서화협회를 창립하자 16세의 최연소로 정회원이 되었다.

1920년 서화미술회 동기생인 오일영(吳一英)과 창덕궁 대조전의 벽화 《봉황도》를 합작하였다. 1922년 제1회 조선미술전람회(선전)에 《고성춘심(古城春深)》을 출품하여 4등상을 받았고, 1923년 제3회 서화협회전에 《월야독서(月夜讀書)》, 선전에 《실제(失題)》를 출품하면서 신예의 위치를 굳혔다.

1923년에는 이상범(李象範)·노수현(盧壽鉉)·변관식(卞寬植)과 ‘동연사(同硯社)’라는 연구 모임을 만들어 전통 화법의 시대적 새 방향을 모색하는 움직임을 보였다. 그들의 공동 의지는 고정 관념의 전통 화법 답습 배격과 자유로운 회화 정신에 입각한 현실 시각의 존중이었다. 이에 따라 사생풍의 산야 또는 농가 풍경이 과거의 관념적 산수 화법을 멀리 한 새 수법으로 그려지게 되었다. 그것은 합리적 사실주의의 서양 화법과 일본화의 새로운 양상에서 자극된 것이기도 하였다.

그는 특히 시대적 표현 정신을 예민하게 나타냈다. 가령, 1928년의 조선미술전 동양화부에 출품한 바위와 물 그림에 《제7 작품》이라고 명제한 것은 그의 진취적인 의식을 말해 주는 것이었다.

그러나 1929년 선전에서 낙방한 후 출가하여 5년간 방랑생활을 하였고 1934년부터 다시 선전에 참가, 작품 활동을 재개하였다. 1930년대에는 안정된 자기 양식으로 정적한 심산 풍경(深山風景)을 다분히 환상적인 형태로 표현하였다. 1940년 조선미술관 주최 ‘10명가 산수풍경화전’에 초대 출품하였고, 1942년에는 서울 부민관에서 개인전을 열었다.

해방 무렵부터 강릉 사범학교에서 미술교사를 지내고, 그 곳에서 개인전을 가졌다. 1948년에는 서울 동화화랑에서 개인전을 마련하였으며, 1949년 제 1회 국전에 추천작가와 심사위원을 역임했다. 1940년을 전후해서부터는 다시 농촌 풍경을 포함한 친근한 향토적 정경에 눈을 돌려 경쾌한 필치를 구사하였다. 또한 현대적인 감각과 신선감이 물씬 풍기는 특질적인 화조화(花鳥畵)도 많이 그렸다.

1950년 6 25동란 때 전주로 피난했다가 그곳에서 타계하여, 1953년 대한미협 주최로 유작전이 마련되었고, 1982년에 동아일보사 주최 회고전이 열렸다. 분방한 기질과 호방한 성격으로 활달한 필치를 구사했으며, 산수와 화조에 많은 명품을 남겼다.

대표작으로 《시골풍경》 《백두산천지(白頭山天池)》 등이 있다.

화조화(花鳥畵)란 꽃과 새를 주제로 한 그림을 말한다. 넓은 의미로는 새뿐 아니라 네 발 달린 짐승 및 곤충 등 풀벌레나 들꽃 및 채소와 과일 등을 대상으로 한 그림을 이 범주에 넣기도 한다. 동양화의 발전에 있어 인물보다는 후에 시작되었으나, 산수화보다는 앞서 발전되었으며 당(唐)에 이르러 독립된 분야로 된 것으로 여겨진다. 사생에 의해 매우 사실적으로 꼼꼼히 화면에 나타내기도 하고, 형태보다는 이들 주제가 주는 의미에 중점을 두기도 한다. 화원 등 직업화가들이 화려하고 아름다운 새들을 화사한 꽃들과 함께 그린 매우 장식적인 그림이 있는가 하면, 수묵 위주의 유현한 정경을 그린 문인화 영역에 속하는 것들도 있다.

한국에서는 궁중의 장식화나 민화 등에 화려한 색채를 사용한 매우 정교한 그림들이 전래되며, 조선 중기에 크게 유행한 사계영모도(四季翎毛圖)의 예처럼 수묵 위주며 담채로 그려진 그림들도 유행하였다. 일반적으로 새들은 꽃이 크고 화려하며 나뭇가지에 등장하고, 나비 등의 곤충은 풀꽃을 배경으로 그려졌다. 중국과 비교할 때 산수화처럼 지나친 기교나 섬세함이 배제된 다소 거친 필치와 여유 있는 공간구성, 담채의 사용 등은 조선시대 화조화의 특징으로 제시될 수 있을 것이다.

대표적인 화가로는 조선 초 동화적 분위기의 개그림으로 유명한 이암(李巖)과 조선 중기의 선비화가 조속(趙涑)과 그의 아들 조지운(趙之耘) 그리고 신사임당(申師任堂), 후기 화단의 심사정(沈師正)·김홍도(金弘道) 및 말기 화단의 장승업(張承業) 등이 유명하다.

묵로 이용우(?鷺 李用雨 ,1904-1952)의 자는 창윤(蒼潤), 호는 춘전(春田), 묵로(墨鷺)이다. 서울 출생이며 1911년 9세의 나이로 서화미술회 1기생으로 입학하여 조석진(趙錫晉)과 안중식(安中植)으로부터 전통화법을 배우고 1918년 16세의 나이로 서화협회 정회원이 되었다. 1920년 서화미술회 동기인 오일영(吳一英)과 함께 창덕궁 대조전의《봉황도》를 그리고, 1921년부터 열린 서화협회 전람회 등에 출품하면서 화가로서의 자리를 굳혔다. 1930년대부터는 한적한 산경(山景)을 환상적인 형태로 그렸으나 1940년대 들어서는 향토적인 정경에 눈을 돌려 경쾌한 필치를 구사하였다. 이 밖에 현대적 감각이 풍기는 화조화도 많이 그렸으며 1949년 제1회 국전에서는 추천작가와 심사위원을 역임한 바 있다. 대표작에 《시골풍경》 《백두산 천지》 등이 있다.

이용우(李用雨, 1904-1952)는 자가 창윤(蒼潤), 호 춘전(春田), 묵로(墨鷺)로 서울 출생이다. 1911년 9세 때 서화미술회 화과(?科) 1기생으로 입학하여 안중식, 조석진으로부터 그림을 배웠다. 춘전이라는 호는 안중식이 지어준 것이다. 1918년에는 16세의 나이로 서화협회 최연소 회원이 되었으며 1920년에는 오일영과 창덕궁 대조전(大造殿)에 벽화 <봉황도>를 제작하였다. 이후 서화협회 전람회와 선전에 출품하여 여러 차례 입선, 특선하여 1940년 경에는 10대 산수화가로서 명성을 날렸다. 해방 이후 1949년에는 제1회 국전 동양화부 심사위원 및 추천작가가 되었다. 1952년 불란서 유학을 준비하다가 뇌일혈로 작고하였다.

<일반적 형태 및 특징>

이용우는 조석진, 안중식 등으로부터 전통화법을 배운 바탕 위에 일본과 서양화법도 폭넓게 받아들이려고 노력하였던 진취적인 화가였다. 따라서 그가 그린 화목(?目)은 산수화뿐만 아니라 인물, 화조, 동물, 기명절지 등 폭이 아주 넓다. 그는 또 장승업을 사숙(私淑)하여 그의 신운(神韻)을 본받고자 노력하였다. 기질상으로도 그는 술을 좋아하고 취하면 호방하고 자유분방한 태도를 보였다.

그가 오원풍으로 그린 그림 중에는 기명절지나 독수리 등도 있으나 여기 소개된 작품들처럼 소폭 화조도에서 가장 흡사한 화경(畵境)을 보여준다. 세밀한 구륵전채법(鉤勒塡彩法) 대신 몰골법(沒骨法)으로 즉흥적으로 처리된 나뭇가지의 모습에서 장승업의 화풍이 계승되었음이 보인다. 이 폭은 한 화첩에서 떨어져 나온 듯 모두 중앙에 접힌 자국이 있으며 ‘묵로(墨鷺)’ 주문방인과 ‘창윤(蒼潤)’ 백문방인이 찍혀있는 이외에 고(故) 최승효 선생 소장인(所藏印)이 있다.

-----------------------------------------------------------------------------------------