UNESCO 世界遺産에 登載된 韓國의 書院

‘韓國의 書院’이 1919.07.06 아제르바이잔의 首都 바쿠에서 열린 제43차 세계유산위원회에서

유네스코 世界遺産으로 登載되었다.

이번에 유네스코 세계유산에 등재된 書院은 榮州 紹修書院, 慶州 玉山書院, 安東 陶山書院,

安東 屛山書院, 達城 道東書院, 咸陽 藍溪書院, 長城 筆巖書院, 井邑 武城書院, 論山 遯巖書院 등

모두 9곳이다.

세계유산위원회는 性理學이 韓國의 與件에 맞게 변화하는 역사적 과정을 보여준다는 점에서

세계유산의 必須要素인 ‘卓越한 普遍的 價値(Outstanding Universal Value·OUV)’가 認定되어

朝鮮의 建築物인 ‘韓國의 書院’을 등재하게 되었다고 평가했다.

書院은 朝鮮時代에 선비가 모여 學問을 論했던 敎育機關인 동시에 碩學이나 忠節로 죽은 사람을

祭祀 지내던 곳으로, 16~17세기에 주로 건립했으며, 建築學으로는 조선시대 木造建築의 技法을

그대로 유지하고 있는 것으로 평가되고 있다. 최초의 서원은 中宗 38년(1543) 豊基郡守 周世鵬이

晦軒 安珦을 配享하기 위해 건립한 榮州 白雲洞書院(紹修書院)이다.

한편 유네스코 世界遺産에 등재된 우리 文化財는 石窟庵·佛國寺(1995), 海印寺 藏經板殿(1995),

宗廟(1995), 昌德宮(1997), 水原 華城(1997), 慶州 歷史遺蹟地區(2000),

高敞·和順·江華 고인돌 유적(2000), 濟州 火山섬과 熔岩洞窟(2007), 朝鮮王陵(2009),

한국의 역사마을 河回와 良洞(2010), 南漢山城(2017), 百濟歷史 遺蹟地區(2015),

山寺·韓國의 山地僧院(2018)이다. 이번에 등재된 韓國의 書院까지 더하면 모두 14개를 보유하게

되었다.

‘韓國의 書院’ 登載로 우리나라는 世界遺産 14건, 無形遺産 20건, 記錄遺産 16건을 소유한

文化强國이 되었다.

유네스코 세계유산에 등재된 한국 서원

(01) 榮州 紹修書院 -사적 제55호-

(02) 慶州 玉山書院 -사적 제154호-

(03) 安東 陶山書院 -사적 제170호-

(04) 安東 屛山書院 -사적 제260호-

(05) 達城 道東書院 -사적 제488호-

(06) 咸陽 藍溪書院 -사적 제499호-

(07) 井邑 武城書院 -사적 제166호-

(08) 長城 筆巖書院 -사적 제242호-

(09) 論山 遯巖書院 -사적 제383호-

사진은 일부를 제외하고는 내가 사진을 찍기 전에 가보았거나 가보지 못한 곳, 또는 가보았으나

사진이 보관되지 않은 곳은 문화재청 홈페이지에 있는 사진을 올린다.

2020. 04. 16 孤 山 朴 春 慶

유네스코 世界遺産에 登載된 韓國의 書院 (01) 榮州 紹修書院

*사진은 2006.06.14와 2011.11.12에 찍은 것이다.

榮州 紹修書院

-사적 제55호 -조선 중종 37년(1543) -면적; 89,975㎡

-소재지; 慶北 榮州市 順興面 內竹里

榮州市 順興面 內竹里 統一新羅時代의 宿水寺가 있던 자리에 建立한 우리나라 최초의 書院인

동시에 최초로 임금이 이름을 지어 내린 賜額書院인 私學機關이다. (*賜: 줄 사)

朝鮮 中宗 37년(1542) 豊基郡守 愼齋 周世鵬이 宋나라 白鹿洞書院을 본떠 高麗中期의 文臣인

晦軒 安珦(1243∼1306)을 제사 지내기 위해 祠堂을 세우고, 이듬해 儒生들을 교육하면서

學舍를 建築하고 白雲洞書院이라고 했다. 明宗 5년(1550) 豊基郡守 退溪 李滉의 요청으로

‘紹修書院’이라는 賜額을 받고 나라의 公認과 支援을 받게 되었다. 中宗 39년(1544) 高麗後期의

文人 謹齋 安軸과 文臣 安輔를, 仁祖 11년(1633)에는 周世鵬을 追配했다.

(*鵬: 붕새 중 *晦: 그믐 회 *珦: 옥이름 향 *紹: 이을 소)

書院建物은 비교적 자유롭게 배치되었는데 일반적인 書院의 配置가 완성되기 이전인 初期의

書院으로 正門을 들어서면 講堂인 明倫堂이 있고, 學生들이 머물며 공부하는 日新齋와 直方齋가

연속으로 있다. 書院의 一般配置가 講堂 좌우에 對稱으로 東·西齋를 두는 것에 비해, 紹修書院은

懸板의 이름으로서 구분했으며, 祠堂은 明倫堂의 서북쪽에 따로 쌓은 담장 안에 있다. (*懸: 달 현)

書院이 있는 자리에는 統一新羅時代의 寺刹인 宿水寺가 있었으며, 그 遺蹟으로

宿水寺址 幢竿支柱와 礎石 등이 남아있으며, 1953년 幢竿支柱당의 북쪽 지점에서

金銅佛像 25具가 출토되어 현재 國立中央博物館에서 所藏하고 있다. (*幢: 기 당 *竿: 낚싯대 간)

紹修書院 서북쪽 약 200m 떨어진 곳에 있는 榮州 錦城大君 神壇(사적 491호)은 死六臣 중심의

端宗復位運動이 失敗하자 錦城大君(世宗의 6男)이 圍籬安置되었던 곳으로, 世祖 2년(1456)

順興府使 李甫欽과 함께 端宗의 復位를 圖謀하다가 발각되어 斬刑되었으며, 관련자는 모두

處刑되고 順興府는 廢邑되었다. 이때 宿水寺도 燒失되었다고 하는데 朝鮮王朝의 抑佛崇儒政策과

관련이 있지 않을 까?

榮州 紹修書院은 高宗 1년(1864) 興宣大院君이 書院을 撤廢할 때 철폐를 면한 47개 書院 중의

하나이며, 지금도 매년 봄·가을에 祭祀를 지낸다.

榮州 紹修書院 사진

(01) 榮州 紹修書院 講學堂 -보물 제1403호 -朝鮮 中宗 37년(1542) -書院 1동

榮州 紹修書院 講學堂은 書院의 兩大 機能 중 하나인 學問을 講論하던 곳으로 長臺石의

높은 基壇을 쌓고 그 위에 自然石을 다듬은 礎石을 놓았으며, 정면 4칸, 측면 3칸의

팔작지붕 겹처마로 雄壯하면서도 古色이 잘 간직하고 있다.

서원입구에서 바로 講學堂으로 들어갈 수 있도록 남쪽 기단에 계단을 설치했으며,

서원 입구에서 보이는 면에 <白雲洞> 편액을 걸었다.

(02) [白雲洞] 扁額 -原本; 紹修博物館 所藏

白雲洞 -萬曆 庚戌 春 刻- -萬曆 庚戌= 朝鮮 光海 2년(1610)=萬曆 38년

*中國 明나라 神宗 때의 年號(서기 1573~1619)

(03) 榮州 紹修書院 講學堂 내부 大廳

明宗의 御筆 <紹修書院> 扁額을 걸었다.

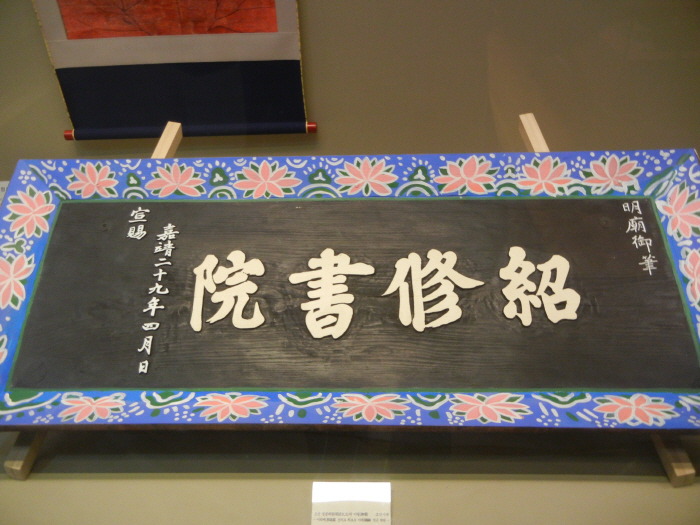

(04) [紹修書院] 扁額 -明宗 御筆 -原本; 紹修博物館 所藏

明廟御筆 紹修書院 -嘉靖 二十九年 四月 日 宣賜- (*靖: 편안할 정)

*嘉靖: 중국 明나라의 제11대 皇帝 嘉靖帝의 年號(1522~1566).

*嘉靖 29年=朝鮮 明宗 5년(1550년)

(05) 日新齋·直方齋

院長·敎授들의 執務室로 兩齋가 같은 棟에 있는 독특한 건물이다. 日新齋는 一般敎授·院任들이

쓰던 房으로 ‘나날이 새로워 지라.’는 뜻으로 <大學>에서 따온 것이며, 건물 오른쪽 直方齋는

院長(白雲洞主)이 쓰던 房으로 ‘안[內(心)]과 밖[外(行)]을 곧고 바르게 하라.’는 뜻으로

<周易>에서 따온 것이다.

(06) 學求齋·至樂齋

儒生들이 공부하던 寄宿舍 자리로 세 칸으로 꾸몄으며, ‘工’字形으로 지었다.

學求齋는 ‘學問을 求한다.’는 뜻으로 일명 ‘童蒙齋’라고도 하며, 스승의 숙소와 나란히 세우지

않고 뒤쪽으로 물려 방바닥 높이까지 낮추어 지은 것이 특이하다. (*蒙: 어두울 몽)

至樂齋는 ‘배움의 깊이를 더하면 즐거움에 이른다.’는 뜻으로 일명 ‘仰高齋’라고도 하며,

光海君 5년(1613) 蒼石 李俊에 세웠다. (*蒼: 푸를 창)

(07) 榮州 紹修書院 文成公廟 -보물 제1402호 -朝鮮 中宗 37년(1542)

祭享機能의 祠堂으로 文成公 安珦을 主享으로, 文貞公 安軸 · 文敬公 安輔 · 文敏公 周世鵬의

位牌를 奉安하고 있다. (*珦: 옥 이름 향)

정면 3칸, 측면 3칸의 맞배집으로 長臺石으로 마무리한 낮은 基壇 위에 둥글게 다듬은

柱座를 놓고 배흘림 두리기둥을 세웠으며, 맞배지붕의 양쪽 박공에는 風板을 달았다.

건물 왼쪽과 뒤쪽에 장대석으로 築臺를 쌓았으며, 四方에 돌담을 두르고, 정면에 외단문을

설치하고 오른쪽에 夾門을 두었다.

매년 3월, 9월 初丁日에 祭享을 올리고 있으며, 周世鵬이 직접 쓴 祭享儀式과 절차를 기록한

笏記文書가 전한다. (*笏: 홀 홀)

(08) 影幀閣

影幀閣에는 安珦 肖像(국보 111호), 周世鵬 肖像(보물 717호), 宋나라 儒學者

晦庵 朱熹(1130~1200), 梧里 李元翼(1547~1634), 漢陰 李德馨(1561~1613),

眉叟 許穆(1595~1682)의 影幀을 봉안 하던 장소이다. 현재 원본은 紹修博物館 收藏庫로

옮겨 보관하고 대신 複寫本을 전시하고 있다.

(*幀: 그림족자 정 *馨: 꽃다울 형 *眉: 눈썹 미 *叟: 늙은이 수 *穆: 화목할 목)

=安珦 肖像 -국보 제111호 -高麗 忠肅王 5년(1318)

高麗中期 文臣인 晦軒 安珦(1243∼1306)의 肖像畵로 가로 29㎝, 세로 37㎝의 半身像이다.

晦軒은 高麗 元宗 1년(1260) 文科에 及第하여 여러 벼슬을 했으며, 여러 차례 元나라에

다녀오면서 朱子學을 우리나라에 보급한 인물로 우리나라 최초의 朱子學者라고 할 수 있다.

그림은 上下로 2등분하여 위에는 글을 썼으며, 아래는 人物像을 그렸다. 紹修書院에 있는

이 초상화는 晦軒이 他界하고 12년 후인 고려 忠肅王 5년(1318) 孔子의 祠堂에 晦軒의

초상화를 함께 모실 때, 1본을 더 옮겨 그려 鄕校에 모셨다가 朝鮮中期

白雲洞書院(후에 紹修書院)을 건립하면서 이곳에 옮겨놓은 것이다.

晦軒 安珦의 초상화는 현재 전해지는 초상화 가운데 가장 오래된 것으로, 高麗時代의

肖像畵 畵風을 알 수 있어 繪畵史 硏究에 중요한 비중을 차지하는 귀중한 작품이다.

=晦菴 朱熹: 南宋時代 朱子學者로 孔子의 학문을 集大成하여 朱子學으로 體系化시킴

=梧里 李元翼: 朝鮮 배출한 125명의 淸白吏 가운데 으뜸가는 분으로 세 임금을 섬기며

다섯 번이나 領議政을 지낸 名宰相.

=漢陰 李德馨: 宣祖 때 名宰相으로 壬辰倭亂과 같은 國難을 슬기롭게 극복시킨 忠節의 表象.

=眉叟 許穆: 조선시대 文臣, 大學者이며, 篆書體의 大家로 名聲이 높았음.

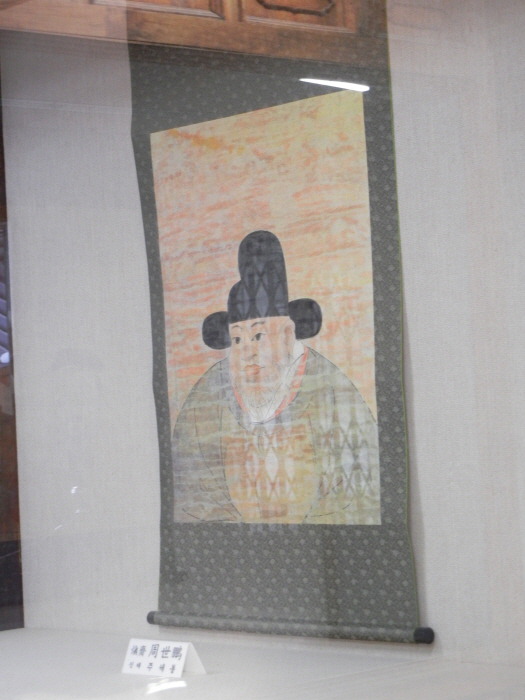

(09) 周世鵬 肖像 -보물 제717호 -조선 中宗 37년(1543)

조선의 文臣·學者 愼齋 周世鵬의 上半身을 그린 초상화로 가로 62.5㎝, 세

로 134㎝이다. 周世鵬(1495∼1554)은 中宗 38년(1543) 우리나라 최초의

書院인 白雲洞書院(後에 紹修書院)을 세워 學問振興에 힘썼다.

이 초상화는 紗帽冠帶의 正裝官服을 차려 입고 왼쪽을 바라보고 있는 모습을 그렸다.

얼굴은 간략한 線으로 묘사하고, 넉넉한 몸체에 목은 거의 표현하지 않아

權威的인 氣品이 엿보인다. 옷깃을 낮게 표현한 것은 다른 초상화에도

나타나는 것으로 당시 유행하던 양식으로 보인다.

그림의 정확한 製作年代를 추정하기 어려우나 색이 바래고, 毁損狀態, 服飾,

筆法 등으로 미루어 상당히 오래된 것으로 보인다. 16세기 초상화가 대부분

功臣像인데 비해 학자의 기품이 드러난 學者像으로 매우 귀한 자료가 되고

있다. (*毁: 헐 훼)

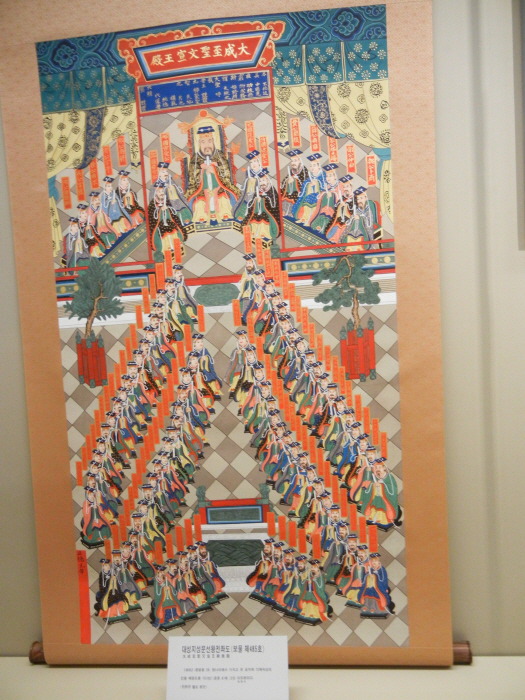

(10) 大成至聖 文宣王 殿坐圖 -보물 제485호 -조선 中宗 8년(1514) -宮闕圖

大成至聖文宣王殿坐圖는 孔子를 중심으로 弟子들이 孔子 앞에 길게 늘어서

앉아 있는 그림으로, 가로 65㎝, 세로 170㎝이며 비단에 채색하여 그렸다.

壇上 중앙에 배치한 孔子像은 다른 인물들보다 크게 그렸으며, 壇 아래는

孔子를 중심으로 좌우로 배열된 제자들이 중앙을 바라보고 앉아 있는 옆모습을

표현하였다. 이들은 머리에 四角冠帽를 쓰고 손에 笏을 든 차림으로 묘사되어

조례의식 광경을 연상케 한다.

이 그림은 中宗 8년(1513) 원래 있던 그림을 베껴 그린 것으로 繪畵性보다는

記錄性이 강하고, 縱列 對稱構圖와 위에서 아래를 보는 듯한 俯瞰法, 遠近法 등을

사용하여 조선시대 宮中行事의 記錄畵形式에 영향을 미친 중요한 자료로

평가된다. (*俯: 구부릴 부 *瞰: 굽어볼 감)

(11) 日影臺

上·下部 石材로 이루어진 해시계이다. 맑은 날 上部石材 위에 꽂은 막대기 그림자가

下部石材 위의 12干支 위에 드리워져 시간을 측정하던 곳으로, 影幀閣 앞에 있다.

(12)史料館

사료관에는 紹修書院의 ‘紹修’는 [旣廢之學 紹而修之(기폐지학 소이수지)/‘이미 무너진

儒學을 다시 이어 닦게 했다.’]에서 따온 말인 것을 알려주고 있으며, 學脈圖, 先賢文集,

經書類, 詩板 등을 전시하여 儒敎文化를 이해하는데 도움을 주고 있다.

그리고 祠堂에 奉安된 晦軒 安珦, 謹齋 安軸, 愼齋 周世鵬에 대한 설명과 <退溪先生文集>을

비롯하여 書院의 發生, 運營, 敎育, 祭享, 社會的 機能 등 당시 書院의 역할을 圖板으로

製作·展示하고 있다.

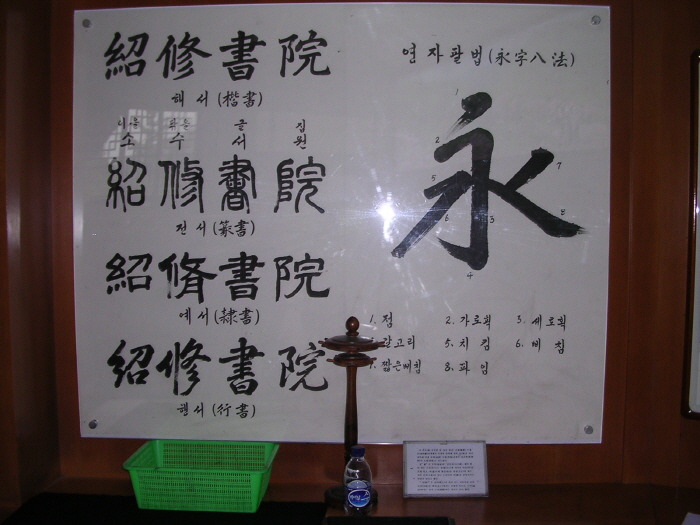

(13) 永字八法

永字八法은 楷書를 쓸 때 기본이 되는 것으로 ‘永’이라는 특정 글자의 造形的 特性을 기준으로

모든 글자에 공통적으로 적용하려고 考察한 運筆法이다. (*楷: 본보기 해)

*楷書: 漢字 書體의 하나. 隸書에서 변한 것으로, 똑똑히 正字로 쓴다. 중국 後漢의 王次仲이

만들었다고 전한다.

*運筆: 글씨를 쓸 때 붓을 대고, 옮기고, 떼는 방법으로, 抑揚·緩急·遲速·觸壓 등이 考慮되어야

하며 쓰는 사람의 感情이나 情緖, 意志가 표현되는 것이므로 특히 정신적 뒷받침이

필요하다. (*抑: 누를 억 *遲: 늦을 지)

*永字八法은 楷書를 쓸 때 기본이 되는 것으로 ‘永’이라는 특정 글자의 造形的 特性을

기준으로 모든 글자에 공통적으로 적용하려고 考察한 運筆法이다.

-측(側)은 점이다. 점의 다양한 변화는 글씨의 표정, 즉 정서라 할 수 있다.

-늑(勒)은 가로 획이다. 가장 기본 획이면서 어려운 획이다. (*勒: 굴레 늑)

-노(努)는 세로 획이다. 륵을 뒤집어 세워 놓은 모양과 비슷하다.

-적(翟)은 갈고리라고 한다. 세로 획의 끝 부분에서 쓰러져 있는 붓이 일어나는 탄력으로

튀어나가는 것이다. (*翟: 꿩 적)

-책(策)은 왼쪽으로부터 비스듬히 오른쪽으로 올리는 삐침이다.

-략(掠)은 왼쪽 아래로 털어 떼어내는 긴 삐침이다. (*掠: 노략질할 략)

-탁(啄)은 오른쪽에서 왼쪽으로 운필하는 짧은 삐침이다. (*啄: 쫄 탁)

-책(石桀)은 ‘파임’이라고 하며, 오른쪽 아래로 물결 모양으로 끌어 당긴다. (*桀: 홰 걸)

(14) 藏書閣 (*藏: 감출 장)

(15) 典祀廳

文成公廟 뒤쪽에 祭器를 보관하고 春秋 享祀 때 祭物을 장만하기 위하여 中宗 37년(1542)

風基郡守 周世鵬이 건립했다. (*享: 누릴 향 *祀: 제사 사)

(16) 白雲橋

이 다리를 건너면 왼쪽에는 紹修博物館와 光風亭이 있고, 오른쪽은 翠寒臺와 ‘敬字바위’로

가는 오솔길이다. (*翠: 푸를 취)

(17) 紹修博物館

紹修書院 遺物을 所藏하고 있는 儒敎專門博物館으로 2004년 9월에 開館한 지하 1층,

지상 2층의 건물로 5개의 展示室과 收藏庫, 視聽覺室, 野外展示室로 이루어졌으며,

儒敎와 관련된 전통 文化遺産을 체계적으로 정리해 놓았다.

企劃展示室은 寄贈받은 2만여 점의 遺物을 循環 展示하고 있으며, 제1전시실은 先史時代를

비롯하여 三國時代, 朝鮮時代의 문화유적을 전시하고 있다.

제2전시실은 ‘儒敎의 傳來’라는 테마로 退溪 李滉의 <聖學十圖>, <四書三經>, <學脈圖>를

전시하며, 제3전시실은 조선시대 書院과 鄕校를, 제4전시실에서는 紹修書院 創建 이야기와

配享된 인물 등 소수서원과 관련된 遺物들을 展示하고 있다.

(18) 金銅 龍頭寶幢

장대모양의 당 꼭대기에 용의 머리모양이 장식되어 있어 龍頭寶幢이라고 한다.

*金銅 龍頭寶幢 -국보 제136호 -삼성미술관 所藏

寺刹의 領域을 표시하거나 莊嚴, 儀式用으로 거는 깃발을 매달아두는 장대를 幢竿이라 하며,

장대모양의 당 꼭대기에 용의 머리모양이 장식되어 있어 龍頭寶幢이라고 한다.

新羅時代 以來 발달해온 幢竿樣式의 모습과 세련된 工藝美를 보여주는 귀중한 유물로,

고려시대에 제작된 것으로 추측하고 있다.

(19) 順興 邑內里 古墳壁畵 (複寫本인가 보다)

*榮州 順興 壁畵 古墳 -사적 제313호 -신라시대 무덤

-소재지; 경북 榮州市 順興面 邑內里 산29-1번지

飛鳳山(해발 431m) 정상에서 서남쪽으로 뻗어 내려온 丘陵의 傾斜面에 있는

新羅時代 무덤으로, 外形은 둥글고 內部는 널방[玄室]과 널길[羨道]로 이루어진

굴식돌방무덤[橫穴式石室墳]이다. 천장은 2장의 돌이 나란히 덮여 있으며,

천장을 제외한 모든 벽면에는 彩色畵를 그렸는데, 東壁에는 새의 머리 그림,

南壁에는 사람과 글씨, 北壁에는 3개의 山과 연꽃, 구름무늬를, 西壁에는

나무와 집이 있고 守門將으로 추정되는 力士를 그렸다. (*羨: 무덤 길 연)

(20) 金銅 彌勒菩薩 半跏思惟像 -국보 제78호 (모조품)

*金銅 彌勒菩薩 半跏思惟像 -국보 제78호 -소장; 국립중앙박물관

의자 위에 앉아 오른발을 왼쪽다리 위에 올려 놓고, 오른쪽 팔꿈치를 무릎 위에

올린 채 손가락을 뺨에 댄 모습의 菩薩像으로 높이 80㎝이다. 머리에는 화려한

冠을 쓰고, 여기에서 나온 2가닥의 장식은 左右로 어깨까지 늘어져 있다.

네모꼴에 가까운 얼굴은 豊滿한 느낌을 주며, 광대뼈를 나오게 하고 입가를

들어가게 하여 미소 띤 얼굴이다.

上體는 당당하면서도 곧고 늘씬한 모습이며, 下體는 優雅한 曲線美를 느낄 수 있고,

늘씬한 팔이나 體軀에 비해서 손이나 발은 상대적으로 큼직한 편이다.

전체적으로 탄력이 있고 매끄러우며 부드럽고 율동적이어서 보살상의 우아한

모습을 한층 더 돋보이게 한다. 왼발을 올려 놓은 타원형의 臺座에는 연꽃무늬를

새겼으며, 머리 뒷부분에 흔적만 있을 뿐 光背는 없어졌다.

(21) 蓮花臺石. 光背. 石材佛頭

*蓮花臺石: 연꽃모양의 좌석을 받치고 있는 바닥 돌

*光背: 繪畵나 彫刻에서 인물의 聖스러움을 드러내기 위하여 머리나 등 뒤에 光明을 표현한

圓光.

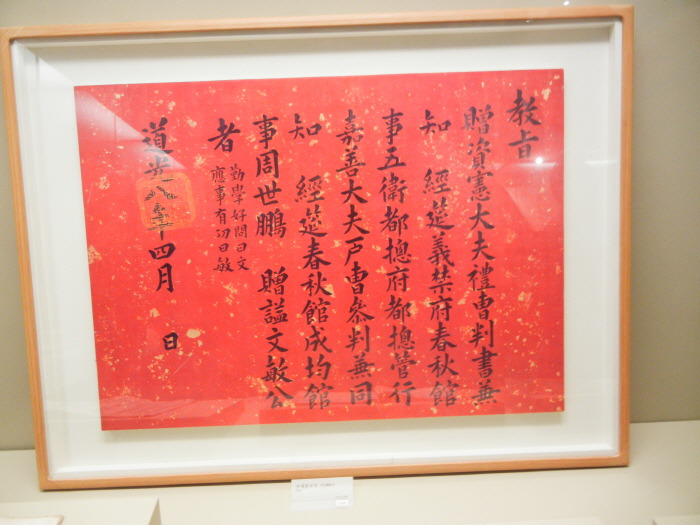

(22) 敎旨

愼齋 周世鵬을 文敏公으로 贈諡(賜諡)한다는 敎旨 -道光 八年 四月 日-

(*贈: 줄 증 *諡: 시호 시 *賜: 줄 사)

*道光 8년=純祖) 28년(1829)

*道光: 중국 淸나라 宣宗 때의 年號(1821∼1850).

(23) 安珦 頭像

*晦軒 安珦(1243∼1306): (08) 影幀閣 설명문 참조.

(24) 周世鵬 頭像

*愼齋 周世鵬(1495∼1554): (09) 周世鵬 肖像 설명문 참조.

(25) 李滉 頭像

*退溪 李滉(1501~1570) (*滉: 깊을 황)

-本官; 眞城 -출생지; 禮安(安東市 陶山面) -初名; 瑞鴻 (*鴻: 기러기 홍)

雅號 退溪는 ‘退居溪上(퇴거계상)/물러나 시내 위에 머무른다’는 뜻에서 비롯되었다.

朝鮮中期의 文臣이며 儒學者로 朱子의 思想을 깊게 연구하여 朝鮮 性理學 발달의 기초를

형성하고, 理의 能動性을 강조하는 理氣互發說을 주장했으며, 主理論 傳統의 嶺南學派의

宗祖로 崇仰되고, 淸凉山 기슭에 陶山書堂을 짓고 後學을 양성했다.

<陶山十二曲>을 비롯해 多數의 詩를 남겼으며, 曺植·奇大升 등과 交流하며 나눈 편지 등은

<退溪書節要>로 刊行되고, 그 밖에 <自省錄>, <朱子書節要>, <理學通錄>, <啓蒙傳疑>,

<經書釋義>, <聖學十圖> 등의 著述을 남겼다. 遺墨으로 <退溪筆迹>과 <退陶先生遺帖>도

전하며, 그의 著述들은 1958년 대동문화연구원에서 <退溪全書>로 편찬했다.

諡號는 文純이며, 1610년에는 孔子와 名儒를 섬기는 文廟에 配享되었다.

(26) 竹契霽月橋 碑 (*霽: 비 갤 제)

이 비는 紹修書院을 휘감아 도는 竹溪川 위에 놓인 다리의 비석으로 다리 옆

도로변에 세워져 있던 榮州地域의 귀중한 金石文 자료이다.

다리의 이름은 退溪 李滉이 命名한 것인데 宋史 <周敦頣傳>에 나오는

‘光風霽月’이라는 句節에서 따왔다고 한다. (*頣: 턱 이)

비의 앞면에는 ‘竹契霽月橋’라는 다리 이름과 ‘康熙 庚寅 五月 立, =肅宗 36년,

(1710년)’이라는 建立年代를 새겼으며, 뒷면에는 세운 사람의 이름이 있다.

일명 ‘청다리’라고도 부르는 이 다리는 ‘청다리 밑에서 아이를 주워 왔다.’는

傳說을 간직하고 있다.

(27) 庭燎臺와 盥洗臺

=庭燎臺: 書院이나 鄕校의 祠堂이나 講堂 앞에 관솔불을 피우기 위해 설치하는 石造物이다.

燎炬石 또는 불우리라고도 한다. (*燎: 횃불 요 *炬: 횃불 거)

=盥洗臺: 祠堂을 參拜할 때 손 씻을 세숫대야를 올려놓는 石造物. (*盥: 대야 관)

(28) 宿水寺址 出土 石造遺物

*宿水寺는 統一新羅 初期에 創建되었으며, 安軸의 <竹溪別曲>에도 언급된 寺刹이나

世祖 2년(1456) 端宗復位運動의 실패로 順興府가 革罷될 때 燒失되었다.

展示된 石燈, 礎石, 光背 등은 書院入口에 있는 宿水寺址 幢竿支柱(보물 59호)와 1953년에

출토되어 國立大邱博物館에 所藏된 金銅佛像 25具는 이곳이 전에 宿水寺가 있었던 것을

알려주고 있다.

(29) 野外遺物 展示場

榮州市 여러 곳에 흩어져 있던 遺物 중 不動産遺物을 移轉 혹은 再現한 곳으로, 順興地域에

時代別로 남아있는 葬墓 文化를 통해 孝를 배울 수 있는 곳이다.

(30) 光風亭

光風亭은 退溪 李滉이 命名한 ‘光風臺’ 인근에 2002년에 세운 亭子로, 앞에는 竹溪가 감아

돌고 뒤로는 蓮花山이 에워싸고 있어 주변의 경치를 한 눈에 볼 수 있는 곳이다.

光風臺는 宋史 <周敦頣傳>에 나오는 霽月光風에서 따온 말이며 인근에는 霽月橋가 있다.

*霽月光風: ‘비가 갠 뒤의 바람과 달처럼 마음이 명쾌하고 집착이 없으며, 시원하고 깨끗한

人品’을 형용하는 말이다. 北宋의 詩人 黃庭堅이 周敦頤를 존경하여 쓴 글에서

나오는 句節이다.

光風臺 -退溪 李滉-

萬古無眞賞(만고무진상) / 만고에 참된 유상 없었는데

何年喚作臺(하년환작대) / 언제부터 광풍대라 불렀는가. (*喚: 부를 환)

名區眞一幸(명구진일행) / 명승은 정말로 다행히도

得見愼翁來(득견신옹래) / 신옹이 여기 와서 알려졌네.

我亦躡芳躅(아역섭방촉) / 나 또한 선현의 자취 밟아오니 (*躡: 밟을 섭)

坐覺襟宇開(좌각금우개) / 마음속이 후련해짐 깨닫겠네. (*襟: 옷깃 금)

只恐灑落地(지공쇄락지) / 그저 두렵기는 깨끗한 땅이라 (*灑: 뿌릴 쇄)

不在南溟杯(부재남명배) / 바다 퍼 마실 잔이 없다는 것. (*溟: 바다 명)

安得無極翁(안득무극옹) / 어찌하면 무극옹을 얻어서

共與論心哉(공여론심재) / 더불어 이 마음을 논할까. (*哉: 어조사 재)

*無極翁: 天地가 이루어지기 전의 상태를 ‘無極’이라고 하며, 無極翁은 造物主를

가리키는 말.

(31) 景濓亭

경렴정은 紹修書院 정문 밖 동쪽 절벽 위에 愼齋 周世鵬이 건립했다. 정면 3칸 측면 1칸의

樓閣으로, 바깥 前面에 退溪 李滉의 楷書體 편액 <景濓亭>이, 안에는 退溪의 弟子

孤山 黃耆老의 草書體 편액 <景濓亭>을 걸었으며, 많은 이들의 詩가 扁額되어 있다.

(*濓: 내 이름 렴)

亭子의 명칭은 性理學의 기틀을 마련한 ‘濂溪 周惇頤를 景慕한다’는 의미를 담고 있다.

(濂: 물 이름 염 *惇: 도타울 존)

[景濓亭]을 읊은 詩 -愼齋 周世鵬의 詩文을 모은 <武陵雜稿> -

八月溪堂夜氣寒(팔월계당야기한)/팔월의 계당 밤 기운 차가운데

中庭俯仰二儀寬(중정부앙이의관)/뜰에서 천지조화를 살펴보네 (*俯: 구부릴 부)

若無太極乾坤息(약무태극건곤식)/만일 태극과 음양이 없어 쉰다면 (*坤: 땅 곤)

誰似堯夫解弄丸(수사요부해롱환)/누가 소옹(邵雍, 邵康節)의 재주를 알아 주리요

(*誰: 누구 수 *邵: 성씨 소 *弄: 희롱할 롱)

磨崖題刻白雲名(마애제각백운명)/벼랑을 깎아 백운동이라 하여 세기니

白日白雲生白石(백일백운생백석)/밝은 날 흰 구름 백석에 피어나네

太守頻來愛白雲(태수빈래애백운)/내가 백운을 사랑하여 자주 찾으니 (*頻: 자주 빈)

白頭如雪眼藍碧(백두여설안람벽)/눈처럼 하얀 머리에 눈은 푸르다네 (*藍: 쪽 람)

정자 건너편 석벽에 ‘白雲洞’과 ‘敬’字를 새긴 바위가 있다.

(32) 省牲壇 - 景濓亭

省牲壇은 講學堂으로 들어가는 正門 앞에 景濓亭과 마주보고 있다.

省牲壇은 享祀 전날 선택한 祭物을 省牲壇 위에 올려두고 院內 祭官들이 그 생김새와 흠집을

살피며 祭物로서 合當한지를 검토하는 品評壇이다. 祭物로는 임금이나 하늘에 드리는

제사에는 반드시 소나 양을 썼으며, 그 외에는 보통 돼지가 쓰였다.

省牲壇은 正四角形 평면에 정방형으로 흙을 북돋아 잔디를 심었으며 基壇外部로 울타리를

둘러 보호하고 있다.

(33) 保護樹 은행나무

-面 나무 -지정번호 11-28-8-14(1982.10.26) -壽齡 500년

(34) [敬]字 바위

<竹溪志에 ‘文成公의 祠堂 앞 깎아지른 석벽에 ‘敬’字를 새기려고 하니, 書院의 모든 벗들이

‘마땅히 스스로 마음속으로 공경할 것이지 어찌 굳이 이것을 돌에 새겨야만 하겠는가?’라고

말했다. 그러다가 晦翁(朱子)의 말을 찾게 되어 벗들 앞에 보이고서, ‘先天의 모든 그림도

새겼는데 유독 ‘敬’字를 새기는 것만 안 된단 말인가? 일찍이 이르기를, ‘敬은 구차함의

반대[敬者苟之反]이니, 잠깐이라도 구차하면 이는 곧 不敬이다’고 했으니, 이는 실로 우리

晦軒(初名 安裕, 安珦)이 晦翁의 뜻과 부합되는 것이니, 더욱 새기지 않을 수 없다.

廟院은 비록 오래 보존되지 못하더라도 이 刻石이 마멸되지 않아 1천 년 후에 이것을 일컬어

敬石이라 하면 그것으로 족하다’라고 말하니 모두 좋다고 하여 드디어 글자를 새겼다.”

(35) 翠寒臺

紹修書院 境內로 들어가기 전 竹契川 건너편에 韻致 있는 소나무에 둘러싸인 아담한

亭子 翠寒臺는 朝鮮 明宗 5년(1550) 豊基郡守 退溪 李滉이 세웠으며 ‘翠寒’은

‘푸른 蓮花山의 山 기운과 맑은 竹溪의 시원한 물빛에 취하여 詩를 짓고 風流를 즐긴다’는

뜻에서 옛 詩 [松翠寒溪]의 翠(비취 취)자와 寒(차가울 한)字에서 따왔다. (*韻: 운 운)

退溪 李滉이 ‘敬’字 바위 윗 부분에 터를 닦아 臺를 쌓고 손수 소나무, 대나무, 잣나무를

심고 ‘翠寒臺’라 이름 한 것을 본 받아 1986년에 신축한 건물로, 竹溪水를 굽어보며

홀로 앉은 翠寒臺는 산뜻하고 깨끗한 풍취를 자아낸다.

(36) 榮州 宿水寺址 幢竿支柱 -보물 제59호 -통일신라시대 당간지주 1基

幢竿支柱는 寺刹入口에 세워, 절에 행사가 있을 때 이 곳에 幢이라는 깃발을

걸어두는 길쭉한 장대인 幢竿을 양쪽에서 지탱해 주는 두 개의 돌기둥이다.

이 당간은 紹修書院 입구 소나무 숲에 남아 있는 것으로, 書院에 당시 宿水寺의

여러 遺物들이 많이 남아 있는 것으로 보아 原位置로 보인다.

宿水寺는 統一新羅 前期에 創建된 寺刹로, 高麗時代까지 이어져 오다 紹修書院

建立으로 廢寺된 것으로 보인다.

원래는 支柱와 幢竿을 받치던 바닥돌이 있었을 듯하나, 현재는 支柱 양쪽으로

길고 큰 돌 1장씩이 놓여있을 뿐이다. 전체적으로 素朴하고, 돌을 다듬은 솜씨가

洗鍊된 統一新羅時代의 작품이다.

참고 사진

(37) 榮州 錦城大君 神壇 前景

*榮州 錦城大君 神壇 -사적 제491호

紹修書院 西北쪽 약 200m 떨어진 곳에 있는 錦城大君(世宗의 6男. 世祖의 동생)과 順興府使

李甫欽 및 殉節한 義士들을 추모하는 祭壇이다. (*欽: 공경할 흠)

端宗復位運動이 실패하자 順興에 圍籬安置되어 있던 錦城大君은 世祖 2년(1456) 死六臣과

意氣投合하여 寧越 淸凉浦에 流配된 端宗을 복위하기 위하여 順興에서 義士들을

규합하던 중 발각되어 관련자 모두 虐殺되고 順興府는 廢邑되었다. (*籬: 울타리 리)

肅宗 9년(1683) 順興府가 復原되고 殉節義士들이 伸寃되자 肅宗 45년(1719)

府使 李命熙가 주창하여 그 遺墟址에 神壇을 설치했으며, 每年 봄·가을에 享祀를 지내고 있다.

(*寃: 원통할 원)

英祖 18년(1742) 慶尙監事 沈聖希가 主唱하여 壇所를 정비하고, 1980년에 단소 앞에

齋廳과 廚舍를 건립하여 현재의 모습을 갖추게 되었다.

(38) 榮州 錦城大君 神壇 壇所

壇所는 錦城壇 門안에 ‘品’字形 구성으로 중앙 상단에 錦城大君, 오른쪽에

順興府使 大田 李甫欽, 왼쪽에 그 외 殉節義士들의 위패를 모시고 殉義碑를 세웠다.

(39) 殉義碑, 錦城大君成仁神壇之碑

錦城大君成仁神壇之碑 -높이 140㎝, 폭 55㎝, 두께 24㎝

刻字

有明朝鮮 端宗朝 忠信(유명조선 단종조 충신)

錦城大君成仁神壇之碑(금성대군성인신단지비)

-유네스코 世界遺産에 登載된 韓國의 書院 (02) 慶州 玉山書院에 계속 -