|

그러나 이 전설의 김일성 장군 김경천에게도 불행은 닥쳐왔다. 동맹이었던 볼셰비키의 배신으로 독립전쟁의 꿈이 수포로 돌아갔다.

1922년 가을, 일군이 시베리아로부터 철수하자 볼셰비키는 의리부동하게도 한인 독립군부대들에 대해서 赤軍에의 편입, 영외로의 추방 무장해제 등등의 조치를 취했던 바 "약소민족 해방" 구호에 고무되어 赤軍의 편에 섰던 김경천으로서는 그들의 배신과 요구를 받아들일 수 없었기에 부하대원들을 소만 국경으로 이동시켜 둔전병제를 실시하려고 간도방면으로부터 많은 대원들을 모집하여 병력이 일천여명에 이르게 되었고 구로지꼬 부근에 무관학교까지 설립할 계획까지 세웠으니 볼셰비키들의 의도와는 정반대 되는 입장에 서지 않을 수가 없었던 것이다.

<1918-1922년 연해주 한인빨치산 군인들의 복장. 김경천 부대의 부대원들도 이와 똑같은 복장을 착용하고 전투를 치렀다>.

'1925년 4월 28일자 매일신보'에는 '김광서가 독립노선 문제 때문에 공산주의자들과 결별하였다'는 보도가 실려있고 '1925년 6월 21일자 동아일보'에는 '김광서가 1924년 3월에 한족군인구락부를 조직하여 본부를 블라디보스토크에, 지부롤 니콜스크에 두고 제2차 국민회의를 조직하려는 등 그 활동이 매우 컸으며 초지를 관철하기 위하여 동지를 규합하여 대대적인 활동을 개시하고자 한다'라고 전한 것을 마지막으로 그의 소식은 두절되었다. 그후 '1925년 7월호 '전의회'의 회보에 '김광서의 부인이 세 딸을 데리고 한국을 떠나 어디로 사라졌다'는 소식이 실려있는데 김경천(본명 김광서)에 관한 마지막 소식이었다.

김경천과 시베리아에서 얼마 동안 활동을 같이 한 적 있는 "김 마트웨이"라는 사람(소련거주한인)이 20여년 전에 그의 회고록에서 밝힌 김경천에 관한 기록에 의하면 김경천은 그 후 소련의 여러 군사기관에서 군사지도원 또는 원동조선사범대학의 군사교관으로 있은 적이 있고 1933년부터 1936년까지는 소련당국에 의하여 투옥되었는데 그 원인은 밝혀진 바 없었으나 스탈린의 민족주의 말살정책의 일환이 아닌가 추측되고 있을 뿐이었다. 그가 석방된 이듬해인 1937년에 다른 한인들과 함께 중앙아시아의 카자흐스탄으로 강제 이주되는 비운을 맞게 되고 그곳의 한 협동농장의 작업반장으로서 노동생활을 하였다고 한다. 1939년 2차로 체포된 다음 그 후의 소식은 알 길이 없으나 풍문에 의하면 독소전쟁 발발후 서부 전선의 로고스프스키 장군 밑에서 대령계급으로 사단을 지휘하다가 1945년 초에 전사했다는 얘기도 들렸다. 그런데 금번에 찾은 혈육으로부터 그분이 감옥에서 심장질환으로 병사했다는 사실과 소련정부가 그의 사망 17년만인 59년에 복권시켰다는 소식을 듣게 되었다.

김광서장군 ‘노령견문기’

조선의 유지청년이 노령에 수천수만이 출입하였으나 김장군 같이 위대한 공적을

성취한 사람은 없나이다. 김군이 노령에 들어오면서 경천이라 개명하였으므로

노령에서는 김광서(金光瑞)라는 본명은 알지 못하고 경천 김장군이라면

내외국인이 별로 모르는 이가 없나이다.

-나경석(羅景錫)이 1922년 1월 24일자 <동아일보>에 연재한 ‘노령견문기’ 중에서-

“빙설(氷雪) 쌓인 시베리아[西伯利亞]에서 홍백전쟁(紅白戰爭) 한 실지 경험담(實地 經驗談)”

선생의 간단한 이력과 러시아로 망명하여 항일투쟁을 벌인 일을 자세히 보도하고 있다.

김경천은 일본육군사관학교 출신의 현역 일본군 장교로서 후에 광복군 총사령관이 되는

이청천과 함께 3·1운동이후 만주로 망명한 인물이다. 만주로 망명한 이후 서간도지역에

위치한 대한독립청년단의 회원 및 신흥무관학교의 교관으로서 이청천, 신동천) 등

3인과 함께 남만주 삼천(三天)으로서 만주지역 항일운동의 주역으로 활동하였다.

이후 러시아 지역으로 이동하여 러시아에서 창해청년단 수청고려의병대,

고려혁명군등에서 활동하는 등 러시아지역 항일투쟁을 선도하였다.

김경천은 러시아 내전이 끝난 다음에 상해(上海)에서 개최된 국민대표회의에 창조파(創造派)의

일원으로 참석하는 한편 이에 실망하여 블라디보스톡에 돌아온 이후에는 한족군인구락부를

조직하고 무관학교를 세워 독립군을 양성, 국내에 진공하고자 하였으나 뜻을 이루지 못하였다

김경천장군 일기 ‘경천아일록’ 중 몇 구절 ...

|

|

|

- 하루는 동경 근교에서 대항연습을 하노라니 이등박문 암살이라는 호외가 나돌며 동경시가 부서지게 떠든다. 나는 가슴이 덜렁한다..... 아! 위대하다. 우리도 사람이 있구나! (1909. 10.)

동대문안 부인병원 앞으로 청년단이 가서 만세를 부르니 그 간호부들이 모두 울면서 만세로 응답함은 나의 마음을 더욱 분하게 한다... 청년회관에 있을 때에도 아는 벗들이 나더러 ‘칼을 빼시오 인제는 별 수 없으니 칼을 빼시오’ 하며 여럿이 권한다. (1919. 3. 1.)

북도(北道), 남도(南道), 서도(西道), 서울... 자기들끼리도 당파가 있다. 아아! 이것이 대한이 망한 이유가 아닌가? (1919. 9.)

|

북조선왕조성립비사(北朝鮮王朝成立秘史): 김일성정전(金日成正傳)』 그의 말년 행적이

일부 알려짐으로써 김경천에 대한 새로운 관심이 증대되었으나 연구차원으로 연결되지

못하였다. 그후 1998년 8월 15일 김경천이 독립유공자로서 대통령장을 포상받게 됨

출처:Daum Blog East Asia Intelligence Center

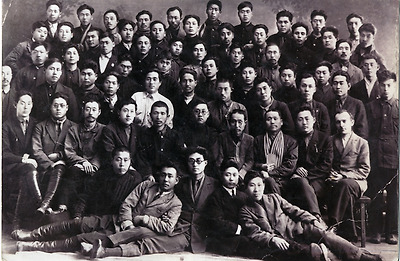

1921년 3월 연해주 공산당 지역중앙위원회 고려인 부서의 제안으로 아무르 주 크라스노야르 마을에서 개최된 연해주 빨치산 활동가들의 제1회 모임. 여기에서 고려인 빨치산 부대들을 통합하여 연해주 인민혁명군 소속으로 합병시키자는 결의가 나왔다. 맨 뒷줄 왼쪽에서 세 번째가 김경천. 당시 김경천은 만주에서 연해주로 건너온 지 얼마 되지 않았고 아직 별다른 전투를 치르기 전이라 이름이 알려지지 않은 데다 또 공산당원이 아닌 탓에 맨 끝줄에 서있다. 하지만 이듬해 여름에 연해주 혁명군사위원회가 그를 뽀시예트 및 훈춘 구역 빨치산 총사령관으로 임명할 정도로 용맹한 군인으로 이름을 떨쳤다.둘째 줄 왼쪽부터 첫 번째는 창의회에서 활약한 안희재(1885-1943), 두 번째는 나중에 선봉신문 농업부장을 역임한 황동훈(1903-1938), 세 번째는 연해주 한인독립운동 지도자 이동휘(1873-1935), 네 번째는 한인 지도자로서 소비에트 당국에 한인의 권리를 적극 주장했던 한명세, 여섯 번째는 1930년대 뽀시예트 구역 당서기장을 역임한 김 아파나시, 셋째 줄 오른쪽에서 첫 번째가 1924년 니시 고려사범학교, 1931년 해삼고려사범대학을 설립하고 이듬해 조선극장 창립에도 관여하는 등 한인 문화교육부문에 지대한 공헌을 한 김만금, 넷째 줄 왼쪽(오른쪽)에서 다섯 번째는 중국과 한국에서 신문을 발행하고 지하활동을 하다가 체포되어 서울 서대문 감옥에서 옥고를 치렀던 채 그리고리(1891-1926), 맨 뒷줄 오른쪽에서 첫 번째는 제76 고려인 포병부대 정치교육장교를 역임한 김광택(1898-1957)이다.

연해주 지역 항일독립운동가 김경천 장군의 일기

<<경천아일록(擎天兒日錄)>> 출간!!!

|

|

|

- 연해주 지역 항일독립운동가 김경천 장군의 일기 <<경천아일록>>이 숭실대학교 한국문예연구소 학술자료총서 1권으로 출간되었다. 함경남도 북청에서 무관 가문의 막내아들로 태어난 김 장군의 본명은 김현충(金顯忠)⋅김광서(金光瑞)이며, 후에 신팔균⋅지청천과 함께 별명으로 '하늘 천(天)'자를 넣어 지은 김경천(金擎天, 金警天 또는 金敬天)⋅김응천(金應天) 등의 이름을 사용하게 되었다.

|

김 장군의 아버지인 김정우는 일본에 유학을 다녀온 구한국 육군의 엘리트 인사였는데, 아버지의 영향을 받아 어릴 적부터 군인이 되기를 꿈꾸었고, 한성부에서 중학교를 마친 뒤 관비 유학생으로 일본육군사관학교에 입학했다.

1911년 일본 육사를 제 23기로 졸업하고 도쿄에서 기병 장교로 근무하다가 1919년 기미 독립 선언 직후 지청천과 함께 만주로 망명하여 대한독립청년단에 가입해 활동했고, 서간도의 신흥무관학교에서 교관으로 근무했다.

1919년 김경천은 러시아 블라디보스톡에 머물면서 의용군을 모집하여 일본군의 지원을 받는 중국인 마적단과 싸웠으며, 창해청년단 총사령관으로 시베리아 일대에 이름이 알려지게 되었다. 1921년에는 수청의병대의 지도자가 되었고 러시아의 혁명 세력과 연합하면서 연해주 지역의 조선인 지도자로 소련의 인정도 받게 되었다.

1922년 수청의병대는 대한혁명단으로 개칭하고, 김경천은 사령관을 맡았으며, 그해 말 고려혁명군이 조직되어 김경천은 동부사령관을 맡았다. 1922년 이후 블라디보스톡 극동고려사범대학에서 강의를 하였고 국경경비대의 장교로 일하다가 1937년 스탈린 정권 하에서 간첩죄로 체포되었고, 1939년 재차 체포되어 두 차례 복역했다.

이 일기의 번역 및 정리자 김병학 선생은 이 책 출간의 당위성을 다음과 같이 요약⋅제시했다.

첫째, <<경천아일록>>은 이순신 장군의 <난중일기> 이후 전투에 참가한 군 지휘관이 현장에서 쓴 유일한 일기다. 현대적 의미의 최고급 군사전문가 중 한 사람인 김 장군의 지략과 용맹이 유감없이 드러나 있어, 동서양 전쟁사에서 그 유례를 찾기가 어렵다.

둘째, 광복 60년이 지나도록 친일유산의 청산이 되지 않고 있는 우리의 현실에서 김 장군의 행적이야말로 후손들에게 귀감이 될 만하다.

셋째, 이 일기가 국내 역사학자들의 단편적인 논문에만 인용되고 말기에는 그의 삶 자체가 너무나 눈물겹고 장대하고 아름답다.

넷째, 카자흐스탄과 러시아에 흩어져 살고 있는 김 장군의 후손과 뜻 있는 고려인들이 이 일기가 러시아어로 번역되어 나오기를 기다리고 있다. 그러나 그 분들이 일기를 러시아어로 읽으려면 먼저 번역이 가능한 현대 한국어로 정리되어야 한다. 국한문에 드문드문 알아보기 어려운 문체로 기록된 <경천아일록>이 한국에 알려진지도 벌써 다섯 해가 넘었는데, 그 분들을 더 이상 기다리게 하는 것도 도리가 아니다.

이 책의 출간은 한국의 독립운동사가 보완되고, 더욱 새로워지는 계기가 될 것으로 보인다. 나라와 민족을 사랑하는 강호제현의 일독을 고대한다.

2012. 3. 1.

한국문예연구소 소장 조규익

|