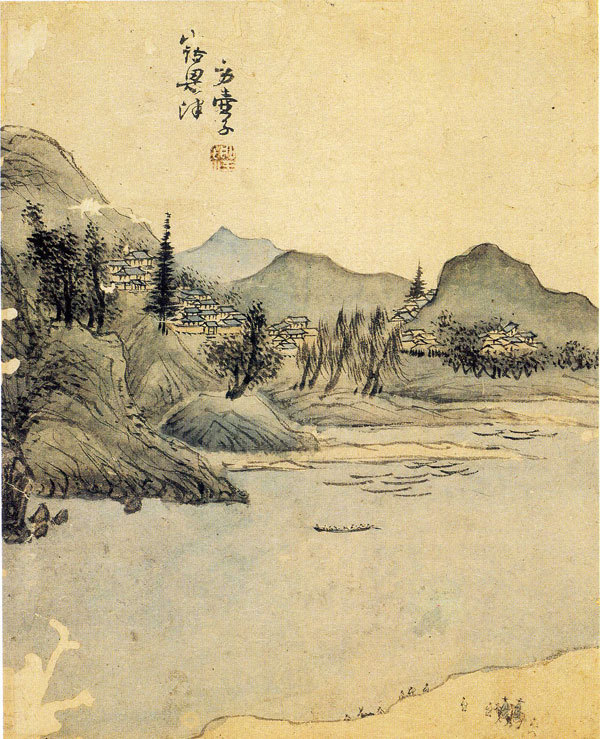

18세기 화가 장시흥(張始興)이 노량진 일대를 사실적으로 그린 그림 '노량진(鷺梁津)'이다.

당시 노량진하면 사람들의 머릿속에는 사육신 묘소와 사당이 떠오르는 곳이다.

노량진은 용산에서 한강대교를 잇는 포구로 정조 시절엔 배다리를 설치하는 곳이었다.

또한 경강(京江)의 3대포구의 하나였으니 사람도 물건도 가장 많이 몰려드는 곳이었다.

그래서였을 게다. 누구나 쉬쉬했으되 노량진엔 다섯 무덤이 모여있었고 사람들은 사육신묘라 하였다.

생육신 남효온(南孝溫, 1454-1492)이 지은 <육신전(六臣傳)>에도 나오지 않는 묘역이다.

박팽년(朴彭年)의 6대손이 봉분(封墳)하고서 1651년 허목(許穆, 1595-1682)에게 묘비명(墓碑銘)을 쓰게하였으니

육신총(六臣塚)이 ‘노량진 아래 강 언덕 위’에 있다고 하였다.

장시흥은 한강 백사장 건너편에서 노랑진을 바라보며 산기슭에 있는 사육신 사당의 모습을 그려 넣었다.

그리고 멀리 관악산 봉우리가 보이도록 했다. 그리고 백사장에는 거룻배를 기다리는 사람들과 말을 타고 가는 사람들의

모습을 그렸다.산수가 아름답고 풍경이 뛰어난 이 노량진 일대에 수많은 명사와 문인들이 찾아와서 놀고 혹은 정자와

별장을 짓고 서로 오가며 시를 읊고 풍류를 즐겼다.

강을 건너가려고 기다리는 사람,강을 건너는 나룻배 등을 그려 당시나루터 풍경을 잘 보여주고 있다.

가파른듯 둥그런 봉우리 위에 기와집이 즐비하다.당시 경강상인들이 몰려 상업포구의 번성함을 말해주고 있다.

한강이 흘러 여의도에서 물길이 갈라지기 전 그 앞의 강폭이 넓어진다.

이를 노호(鷺湖) 노강(鷺江) 노량강(鷺梁江)이라 불렀다.노(鷺) 대신 노(露)로 표기하기도 한다.

노량나루 근처 경치가 빼어난 곳에는 조선 전기부터 이무강(李無彊) 허자(許磁) 이양원(李陽元) 등이

별서를 지어 이곳의 자연 산수를 즐겼다.또 이산해(李山海)와 그 아들 이경전(李慶全) 윤근수(尹根壽)와

그 후손들이 근처에 대대로 별서를 지어 살았다.

인조반정의 공신 장유(張維)와 그 아들 장선징(張善徴)의 별서 월파정(月波亭)도 노량진에 있었다.

노량진 월파정(月坡停) 옛 모습이다. 지금 노량진역 서북쪽 언덕이다.노량진수산시장 남서쪽이다.

"조그마한 배를 타고 용산에서부터 물결을 거슬러 올라갔다.강 가운데서 한가롭게 동쪽으로는 동작나루를 바라보고

서쪽으로는 파릉(巴陵) 입구를 바라보았다.안개가 낀 강은 넓고도 아득한데 드넓은 물결으이 한가지로 푸르다.

월파정에 도착하자 해가 졌다.난간에 기대어 술을 가져오라고 하고 달이 떠오르기를 기다렸다.조금 있으려니

물에 낀 내가 비스듬히 걷혀가고 잔잔한 물결이 점점 밝아졌다.이군(李君)이 "달이 지금 떠오른다"라 하였다.

마침내 다시 배에 올라 달을 맞았다.오로지 만 길이나 되는 황금빛 줄기가 수면에 내려 쏘더니 잠깐 돌아보는 동안에도

천태백상(千態百狀0으로 순간순간 광경이 바뀌었다.수면이 움직일 때는 부서지는 모습이 구슬이 땅에 흩어지듯 하고

조용할 때는 평활(平滑)하기가 유리가 빛을 내는 것과 같았다.달을 잡고 물놀이를 하는 등 서로 돌아보며 즐거워했다."

-정약용,<월파정의 밤놀이(月波亭夜遊記)>

다산 정약용이 노량진 월파정을 찾아 남긴 <월파정의 밤놀이>의 일부를 옮겼다. 정약용은 세 곳의 월파정을 찾았다 했다.

"우리나라에 월차정이라고 불리는 정자가 세 군데 있는데,나는 세 곳 모두 가 보았다.하나는 영남의 낙동강 강가에 있다.

내개 일찍이 진주로부터 예천에 가서 이 정자에 올라간 적이 있다.그러나 그때는 대낮이었기 때문에 달빛이 비치는

물결(月波)는 볼 수 없었고 강에 반사되어 반짝이는 햇빛만 눈부시게 비칠 뿐이었다.또 하나는 노량진의 서편에 있다.

내가 일찍이 권씨 이씨 등 여러 사람과 이 정자 아래서 배를 띄우고 달빛이 비치는 물결을 바라본 적이 있다."

정약용은 노량진 월파정에 올라 시 한수를 남겼다.

월파정은 세종 때 김종서 장군이 이곳에 터를 잡고 살았다고 전한다.숙종 때는 판서 장선징(張善徴)의 별장이 되었다.

장선징은 병자호란 당시 4대 문장가 중 한 명인 장유(張維)의 아들이다. 장유는 우리나라에서 최초로 담배를 피운 인물이다.

우리나라 담배 역사를 논할 때 빼놓을 수 없는 인물이 바로 계곡 장유(張維·1587~1638)이다.

그의 선조는 1275년 충렬왕비인 원나라 제국대장공주를 따라 고려에 왔다가 귀화한 위구르족 출신인 장순룡이었다.

장순룡은 덕수 장씨의 시조가 된다. 12대 손인 장유는 조선 중엽의 4대 문장가(이정구·신흠·이식·장유)로 명성을 얻었다.

바로 그 장유가 담배와는 뗄래야 뗄 수 없는 인물인 것이다. 우선 <대동기년>이 언급하고 있듯 장유는 조선에서 가장 먼저

담배를 피운 사람으로 알려져 있다. 병자호란 때 강화도에서 순절한 선원 김상용(金尙容)이 그의 장인이다.

청군이 강화성을 포위하자 김상용은 남문에 올라가 화약에 불을 붙여 자결했다. 그런데 엉뚱한 소문이 돌았다.

“김상용은 절의를 위해 죽은 것이 아니라 담뱃불을 붙이려다 실수로 화약에 불이 옮겨 붙어 폭사했다”는 것이다.

인조는 소문을 반신반의하여 김상용의 순절을 인정하려 들지 않았다.김상용의 아들들은 경악했다. 그들은 부친이 평소 흡연을

하지 않았다는 사실과 순절 순간을 목격한 사람들의 증언을 들어 억울함을 항변했다. 그들은 특히 김상용이 사위 장유(張維)가

흡연하는 것을 면전에서 질책할 만큼 흡연을 혐오했다는 사실을 강조했다. 다른 신료들도 이들의 호소에 동조하면서 인조는

비로소 의심을 풀었다. 흡연 여부가 김상용의 명예를 좌우할 만큼 중대한 사안이었던 셈이다.

청나라에서 삼전도에 '청태종공덕비' 삼전도비를 세워줄 것을 조선에 요청한다.

비변사에서는 이경석 조희일 이경전 장유 등 4명을 극비에 천거한다.이경전은 '몸이 아프다'고 비문 찬술에 참여하지 않고

조희일은 문장이 되지 않게 글을 지어 올려 탈락한다. 이경석과 장유의 비문이 인조에 올려졌고 그 중 이경석의 비문이 채택된다.

장유는 광해군 연간에 출사하여 필운동에 살았다.벼슬에서 물러나 안산에 해장정사(海莊精舍)를 짓고 은거하였다.장유는 잚은 시절 동작에 별서를 마련하고 살았다고 전한다.장유는 인조반정에 가담하여 공신이 되고 딸이 효종의 인선왕후에 책봉되어 신풍부원군에 오른다.이 때 월파정을 소유하는 것으로 보는 이도 있다.

월파정이 그의 아들 장선징이 월파정에 살았다는 사실은 문헌에 나타난다.

'민씨의 시골 있는 노들 건너 월파정 집'

1897년 12월 9일자 독립신문에 실린 월파정에 관련한 기사 제목이다.

이 기사에서 민씨는 명성황후를 모셨던 민형식(閔亨植)이다. 조선 후기

고종 연간에는 월파정의 주인이 민씨로 바뀌었음을 알 수 있다.

일제강점기 때 아라이 아츠타로(荒井初太郞)라는 일본재벌이 이 월파정을 소유한다.

그는 1,500평의 대지 위에 150평 규모의 별장을 지었다. 그 별장에 우리나라에서 유명한 비석 등을

옮겨다 놓았다.강화도 초지진에 있던 대포 1문을 포함한 대포 2문과 소포 2문을 별장의 현관 기둥으로

사용하였다.

1945년 해방 무렵에는 미군을 상대로 한 사교장이 되었다.

"라바울 마담으로 알려진 김정순이라는 자가 이곳을 구입하여 사교장으로 삼았다."

1977년 6월 6일 경향신문에 실린 월파장과 관련된 기사이다.

그후 정부에서 이 별장을 불하한다.수도경찰청장을 지낸 장택상씨가 불하받아

별장으로 사용하였다.그때 대포도 같이 인수하게 되었다.

1973년 문화재 관리국에 의해 초지진을 복원한다는 소식을 접한 장택상씨 아들 장병찬씨가

별장 현관의 기둥이었던 이 대포를 뽑아 초지진에 기증한다.1975년 8월 8일 초지진에 전시하게 된다.

초지진에 전시하고 있는 이 대포의 길이는 232cm이고, 구경은 24cm라고 한다.

이산해(李山海 1538~1608)과 그의 아들 이경전(李慶全 1567~1644) 부자가 노량진에 별서 초연정을 지어 지냈다.

이산해는 토정 이지함의 조카이다.그의 아버지 이지번은 퇴계 이황과도 교류가 깊은 당대 최고의 학자로 존경받은 인물이다.

작가 최인호는 장편소설 유림 퇴계 이황 편에서 충북 단양 남한강 강선대 기생 두향(杜香)의 묘를 찾아 그 두향의 제사를

이산해와 그 후손이 꼬박 모신다는 사실을 비문에서 확인하고 그 소설을 풀어간다.퇴계 이황이 단양군수 시절 인간적인 사랑을

나누던 관기 두향이다.그는 삼촌 이지함에게 배운 학문을 바탕으로 51세에 영의정까지 올랐다.그때 임진왜란이 일어난다.

당시 파천(播遷)을 주장한 죄로 평해(平海)로 귀양 가서 살았다.그후 복권되어 벼슬길에 올랐으나 곧 탄핵을 받고 파직된다.

남양과 신창 등지에서 살다가 한강 교외 노량진으로 옮겨 별서를 짓고 말년을 보낸다.노량진 강가에 운치있는 우성정(雨聲亭)이다.

그는 그의 작품에서 "우성정이 노량나루 서쪽에 있다"고 했다.사육신 묘역의 언덕에 우성정이 있었던 것으로 보인다.

이산해는 선조가 승하하자 원상으로 복귀하였다.1609년 가장 총애하였던 손자 이구(李久)가 요절한다.손자 이구는 과거시험

문과에 급제하여 벼슬길에 나선 장래가 촉망되는 젊은 선비이었다.이산해 이경전 이구 삼대가 문과에 합격한 것이다.

그 사랑하는 손자 이구가 요절한 데에 충격을 받고 이산해는 눈을 감았다.충남 예산 대지동 선영에 묻힌다.

이산해에 이어 아들 이경전이 초연정에서 기거하게 된다. 이경전의 시 <노량마을(鷺村)>을 옮긴다.

행장을 풀고 말안장을 내려 놓으니

아이들 기뻐하며 다투어 와서 보네

파란 이끼와 흰 국화에 뜰이 깔끔한데

고목과 푸른 물결에 강마을이 훤하네

먼 곳에 있을 때 그리움 얼마나 간절했던가

나그네 돌아오니 더욱 청한함을 깨닫겠네

이웃 노인네 정이 있어 낚싯대 들고 가더니

물고기를 잡아 아침 반찬 하라 보내어주네

이경전은 노량의 이 마을을 노촌((鷺村)이라 불렀다. 한적한 강마을의 풍경과 따스한 이웃의 인심이 잘 그려져 있다.

이경전은 충청도와 전라도 관찰사를 지내고 형조판서으로서 홍문관 제학을 겸하였다.훈련도감 제조와 오도체찰사도 지냈다.

인조반정 후 인조의 책봉을 받아오는 일을 맡아 한평부원군(韓平府院君)에 봉해졌다.

그는 최고의 권력을 누리면서 정적들로부터 자주 공격을 받아 사직과 파직을 당한다.아들 이구가 요절한 뒤 며느리 이효숙이

마련한 예선 다지동 저택으로 내려가 묶거나 노량의 별서에서 지낸다.노량에 살 때는 이덕형(1566~1645) 김두남(1559~1647) 등

벗들과 여름에는 배를 타고 겨울에는 썰매를 타고 놀았다.

이산해가 노량진에 머물 때 지은 시들을 살핀다.

지난 밤 남호에 봄 얼음이 녹으니 저자도의 맑은 물결이 광릉에 닿았구나.

바위틈에 붉은 꽃이 물에 비치거든 조각배 타고 돌아가 숲 속 중을 부르리.

南湖昨夜解春氷 楮島晴波接廣陵 待得巖花紅映水 扁舟歸去喚林僧 (箕雅 卷3)

이 시는 1603년 이후 만년에 노량진에 머물 때 지은 같은 제목의 셋째 수로 칠언절구 증(蒸)운이다.

<아계유고> 권4 노량록(露梁錄)에는 기구의 “지난 밤(昨夜)”이 “한줄기 비(一雨)”로 되었다. 그는 유배에서 풀려나

1599년(선조32) 다시 영의정이 되었지만 이듬해 사직하고 서울 근교의 여기저기에 머물면서 시를 짓는 한가한 생활로 돌아갔다.

이 시는 배를 타고 한강을 오르내리며 생활하는 분위기가 잘 드러나 있다. 기구와 승구는 이른 봄날 한강 동쪽의 풍경이다.

봄비에 얼었던 강이 녹아서 저자도 부근 남호에 맑은 물이 남쪽 광주 언덕에 닿았다고 하였다.

지금 강남구 청담동 앞의 한강 풍경이 아닌가 싶다. 전구와 결구는 꽃이 피면 강가 봉은사의 중을 찾아가겠다는 약속이다.

아마 시를 받는 상대방이 봉은사에 있는 스님인가 보다. 바위틈에 진달래가 피어 강물에 비치면 그때 조각배를 저어

강 건너 편 숲속에 있는 봉은사 스님을 찾겠다고 하였다. 벼슬을 내놓고 한강을 오르내리며 한가하게 노니는 그의 만년을

짐작할 수 있다.

1632년(仁祖 10) 李慶全이 露湖의 南崖 위에 超然亭이란 정자를 건립하고 지은 친필 記文. 三角山이 확연하게 보이고 露湖이 물이

滔滔浩浩하다는 표현으로 보아 위치는 지금의 노량진 일대로 추정된다. 참고로 李山海가 자주 寓居하였던 노량의 江亭이 超然亭의

舊基로 추정되나 자세한 것은 알 수 없다. 정자의 규모에 대해서는「二層之臺 一架之屋」이라 한 점에서 이름과는 달리 무척 소박했음을 알 수 있다.

기문의 내용은『石樓遺稿』(卷1)에도「超然亭記」라는 제목으로 실려 있지만 이 필첩은 저자의 친필 草本이다 보니 군데 군데 수

정·가필한 흔적이 있어 자료적인 가치가 높다. 기문에 따르면, 이경전은 초연정을 짓고 이로써 自號하였는데,「石樓先祖筆澤」등에서 나오는 超然居士·超然老人·韓平超然居士 등의 別號는 모두 여기서 유래된 것이다. 이 記文 외에도 자신의 정자를 노래한「超然亭」이란 詩(7言律詩)가『石樓遺稿』(卷1)에 전한다.

우연히 짓다 (偶題)

강가에 쓸쓸히 사립 닫고 사노니 계절은 분분히 빨리도 바뀌는구나.

병은 친한 벗인 양 꾸짖어도 가지 않고 시름은 뜰의 풀같이 베어도 다시 자라네.

검은 구름 갈라진 사이로 가을하늘은 멀고 소나기 걷히니 저녁 산봉우리 밝아라.

본래 장한(張翰)이 벼슬길에 마음 없어 귀향할 생각은 순채국에 있었던 게 아니네.

索居湖外掩柴荊 節序紛紛遞送迎 病似親朋嗔不去 愁如庭草剗還生 碧雲坼處秋空迥

白雨收來暮巘明 自是季鷹無宦興 未應歸思在蓴羹 (箕雅 卷9)

이 시도 1603년 이후 만년에 노량진에 머물 때 지은 시로 칠언율시 경(庚)운이다.

<아계유고>에는 미련 대구의 “미(未)”가 “불(不)”로 되었다. 벼슬에서 물러나 서울 근처에서 병을 조섭하며

전원생활을 하는 여유로운 모습이 드러난다. 수련은 노량진에 은퇴하여 쓸쓸히 노년을 보내는 상황이다.

강가 오두막에 사립문을 닫고 사는 모습이 보이는 듯하다. 함련은 병과 시름을 직유와 대구로 제시한 것이다.

병을 친한 벗에다, 시름을 뜰의 풀에다 비유한 솜씨가 아주 적실하다.

그는 1586년, 1588년, 1590년에 병으로 벼슬을 사양한 적이 있을 만큼 지병이 있었던 것으로 보인다.

또한 1608년 2월에 선조가 죽자 원상(院相)으로 국정을 처결했던 만큼 정치현실에서 아주 멀리 떨어져 있지도 않았다.

서울 근처에 머물며 국정을 걱정했으므로 근심도 많았을 것이다. 경련은 비온 뒤의 풍경 묘사다.

소나기가 지나간 뒤 구름 사이로 보이는 가을 하늘의 청명함과 저녁 하늘 아래 드러난 산뜻한 산의 모습을 그려내었다.

이런 풍경묘사 뒤에 국난을 겪은 후의 한결 가벼워진 마음을 암시했다고 하겠다.

미련은 진나라 장한의 고사를 끌어와서 전원에 돌아가고 싶은 심정을 드러낸 것이다.

진나라의 장한이 낙양에서 대사마의 동조연(東曹掾)을 지내다가 가을바람이 불자 고향인 강동 오강(吳江)의 순채국과

농어회를 떠올리며 ‘사오강가(思吳江歌)’(張翰, 思吳江歌. 秋風起兮佳景時 吳江水兮鱸魚肥 三千里兮家未歸 恨難得兮仰天悲.)를

읊으며 고향으로 돌아갔다는 고사를 말하고 그가 순채국이 생각나서 귀향한 것이 아니라 벼슬에 마음이 없어서였다고 했다.

자신도 그런 심정이라는 뜻이다.