성호 긋지 않아도… 위안과 평화 주는 옛 성당 /오태진

어릴 적 시골 동네 어귀에 교회가 있었다.

크리스마스 무렵 교회에서 나눠주는 사탕이 탐나 몇 번인가 갔다.

마룻바닥에 방석 깔고 찬송가를 더듬더듬 따라 불렀다. 낮게 앉아 쳐다보는 강단과

설교대가 높고 컸다.

철 들어 다시 찾은 교회는 어찌 그리 작던지. 예배당엔 방석 대신 긴 의자들이 놓여 있었다.

시멘트를 발라버린 바닥이 유난히 차갑고 휑했다.

여태 종교를 갖지 못했지만 50년 전 마룻바닥 예배의 푸근한 기억이 몸에 새겨져 있다.

강원도 횡성 산골짜기에 의자 없이 맨 마루만 깔아놓은 성당이 있다.

106년 전 성당 지을 때 송판 마루 그대로다. 순례자들은 한쪽에 쌓인 방석을 가져다 깔고

꿇어앉는다. 제대(祭臺)를 우러르며 기도한다.

넓지도 좁지도 않게 아흔 평 남짓한 예배당에 앉으면 고향에라도 온 것 같다.

무언가로 서성이며 살아온 일상의 앙금이 가라앉는다. 신자 아니라도 마음이 편안하고

정갈해진다.

이 땅에 일곱 번째로 지은 성당, 한국인 신부가 처음 세운 성당, 우리나라 두 번째 본당이자

강원도 첫 성당, 가톨릭 최초·최대 신앙촌…. 풍수원성당이다.

장맛비가 잠깐 그친 주말, 횡성군 서원면 유현리로 차를 몰았다.

양평 6번 국도 따라가는 90㎞ 길이 번듯하지만 90년대까지도 좁은 흙길로만 닿던 곳이다.

주차장에 차 세우고 순한 언덕을 오른다.

작년 늦가을 비에 젖어 황금빛으로 찬란하던 잎들이 어느덧 진초록으로 무성하다.

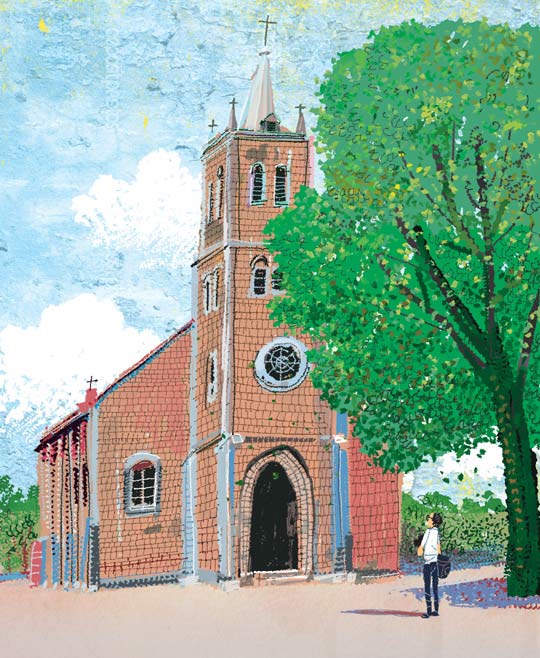

걸음을 뗄 때마다 아침 안개 옅게 낀 언덕 끝에서 붉은 벽돌 성당이 조금씩 얼굴을 내민다.

작고 간결하고 소박하지만 모양새는 명동성당을 빼닮았다.

22m 종탑보다 키가 큰 이백 살 느티나무 두 그루가 성당 문에 푸른 가지를 드리웠다.

신발 벗고 한 짝짜리 여닫이문을 밀고 들어섰다. 이른 아침이어서 예배당 마루가 텅 비었다.

열어둔 옆문 앞에 수녀 한 분이 앉아 책을 읽는다. 제단도 조촐하다.

단정한 스테인드글라스 창으로 아침 햇살이 은은하고 따스하게 비쳐든다.

벽을 빙 둘러 가며 예수 수난부터 죽음까지 열네 장면을 담은 '14처(處)' 그림이 걸려 있다.

석고로 빚고 채색한 부조(浮彫)들이 촌스럽도록 투박하다. 그 아래 쓰인 글은 더 예스럽다.

백 년 전 성경 말씀처럼 고어(古語)투다.

'예수 죽을 죄인으로 판단함을 받으심이라' '성 베로니가 흰 수건으로 예수의 성면(聖面)을

씻음이라''예수 기력이 핍진하사 제이차 엎더지심이라' '예수의 성시(聖屍)를 장사(葬事)함이라'….

들고 있던 카메라가 그럴싸해 보였는지 수녀님이 "사진작가냐"고 묻는다.

"그냥 취미"라고 하자 "마룻바닥에 누워 둥근 천장을 찍으면 멋지게 나온다더라"며 불까지

켜준다. 친절을 마다할 수 없어 누워서 몇 컷 찍는데 면셔츠·반바지에 면장갑 낀 남자가 왔다.

일하는 인부인가 했더니 도끼눈으로 째려본다. 제단의 낡은 카펫을 바꾸러 들어온

주임신부다. 머리 허연 자(者)가 경건한 성전(聖殿)에 벌렁 누워 있으니 어이가 없었을 것이다.

머쓱해서 밖으로 나왔다. 외벽 벽돌에도 세월의 더께가 앉았다. 붉은빛이 많이 바랬다.

그나마 잿빛, 검은빛 벽돌이 드문드문 섞여 땜질이라도 해놓은 것 같다.

백 몇 년 전 벽돌을 굽고 쌓았을 신자들의 땀과 기쁨이 배 있다.

1801년 용인 사는 천주교 신자 마흔 몇이 신유박해를 피해 여드레를 헤매다 풍수원에 숨어

들었다. 화전 일구고 옹기 구우며 믿음을 지켰다. 쇄국정책 속에 탄압은 더욱 모질었고 곳곳에서

신자가 모여 천 명에 이르렀다. 1887년 신앙의 자유가 열리고 조선 동부를 아우르는 본당이

됐을 땐 이천 명을 넘었다. 그 환희와 찬송이 얼마나 컸을까.

1896년 세 번째 한국인 사제 정규하 신부가 풍수원에 부임해 왔다. 그는 제대로 된 성당을

지으려고 명동성당을 본떠 설계도를 그렸다. 신자들이 산에서 나무를 베어 오고 옹기 가마에서

벽돌을 구워냈다. 강릉·양양 신자들까지 태백산맥을 보름 걸려 넘어와 일손을 보탰다.

몸과 마음을 쏟아부은 공사 끝에 1907년 성당이 섰다. 풍수원은 광복 후까지 전국에서 모여든

신자들로 붐비다 본당들이 가지 쳐 나가면서 고즈넉한 성지(聖地)로 남았다.

풍수원에서 '십자가의 길'을 걷지 않으면 절반밖에 못 보는 셈이다.

성당 왼쪽 뒤 예수 평화상(像)에서 숲 속 언덕길이 시작한다.

판화가 이철수가 그림과 글을 새긴 14처 비(碑)가 늘어섰다.

'예수 사형선고 받으시다' '십자가를 지시다' '두 번째 넘어지시다'…. 성당 안과 달리 간명하다.

작년 가을 잘 익은 밤송이가 후드득 떨어지던 길엔 싱그러운 녹음이 들어찼다.

소나무 몸뚱이에 여름 비 먹은 이끼가 파랗다. 예수의 고난을 따라 묵상(默想)하는 길,

천천히 걸으며 삶을 돌아보는 사색의 길이다.

풍수원엔 세 번째 걸음 했다. 성호는 그을 줄 몰라도 갈 때마다 위안과 평화를 얻는다.

머리가 맑아진다.

그래서 원주 용소막성당, 익산 나바위 한옥 성당, 아산 공세리성당도 가봤다.

거기 깃든 백 년 세월과 믿음과 헌신(獻身)을 호흡하자면 한결같이 평온해진다.

우리 땅엔 갈 곳이 참 많다. *