난득호도(難得糊塗)

바보가 되기란 어려운 일이라는 뜻으로, 똑똑한 사람이 똑똑함을 감추고 바보처럼 사는 건 참 어렵다는 말이다.

難 : 어려울 난(隹/11)

得 : 얻을 득(彳/12)

糊 : 풀 호(米/9)

塗 : 진흙도(土/10)

대부분의 사람들은 자기가 제일인 줄 안다. ‘저는 잘난 백정으로 알고, 남은 헌 정승으로 안다’는 말이 있다. 별로 대단한 재주도 없는 사람이 자기보다 나은데도 만만히 보거나 업신여길 때 비유하는 속담이다.

이런 사람에게 먹힐지 모르지만 빛을 감추고 티끌 속에 섞여 있는 화광동진(和光同塵)의 경지는 딴 세상 이야기다.

더 좋은 말을 보자. ‘성인은 빛을 감추고, 현인은 속세를 피한다(聖人韜光 賢人遁世).’ 중국 남북조(南北朝)때 양(梁)나라 소통(蕭統)이 한 말이다.

참으로 어려운 것(難得)은 어리숙하게 보이는 것(糊塗)이란 이 말도 자기의 재주를 숨기고 우둔하게 살아간다는 것이 쉽지 않다는 말이다.

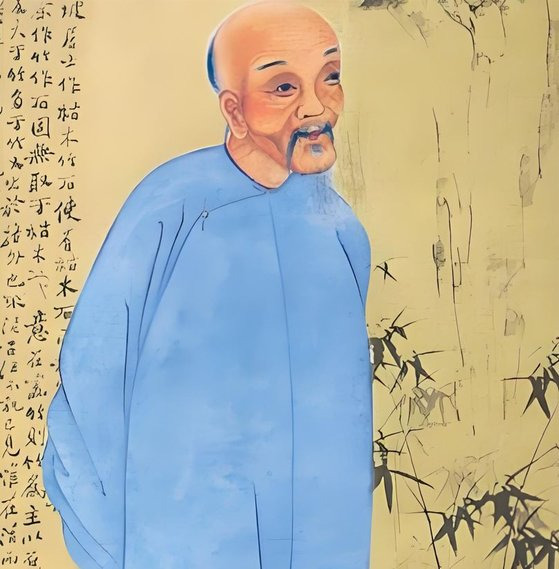

중국인이 가장 좋아하는 사자성어라 하는데 청(淸)나라의 화가 겸 서예가로 알려진 판교(板橋) 정섭(鄭燮)의 글에서 연유했다.

시서화에 모두 특색 있는 작풍을 보여 삼절(三絶)이라 불린 그가 이 글을 쓰게 된 내력이 흥미 있다.

정섭이 산동(山東)지역에 부임한 뒤 거봉산(去峰山)이란 곳으로 유람을 갔다가 날이 저물어 산중의 한 집에서 묵게 되었다.

어리숙해 보이는 일면, 어딘지 모르게 유가의 티가 나는 주인은 스스로를 호도노인(糊塗老人)이라 했다. 알고 보니 은거하는 전직 고위관료였다.

주인이 큰 벼루를 내며 뒤편에 글을 부탁하자 정섭은 노인의 칭호를 생각하여 난득호도(難得糊塗)라 썼다.

빈 곳이 있어 글을 이었다. ‘총명하기는 어렵고 어리석기는 더 어렵다(聰明難 糊塗難), 총명한 사람이 어리석게 되기는 더 어렵다(由聰明轉入糊塗更難), 집착을 버리고 한 걸음 물러서는 순간 마음이 편해지며(放一著 退一步 當下心安), 뜻하지 않고 있노라면 후에 복으로써 보답이 올 것이다(非圖後來福報也).’

모두가 잘난 혼란한 세상에서 뛰어난 재주를 드러내지 않고 살아가라는 이야기다. 능력을 넘어 욕심내다가 한꺼번에 잃는 일이 많으니 손해를 보는 어리숙한 바보가 나중에 이기게 되는 현명한 사람이다.

겉과 속이 다르고 쉽게 속내를 드러내지 않는 중국인들이 도광양회(韜光養晦)로 실력을 감추고 때를 기다린 이유다. 하지만 재주를 다 갖췄다고 세상에 나와 곳곳에서 분란을 일으키니 아직 실력이 까마득한 줄 모르는 모양이다.

난득호도(難得糊塗)

명나라 장호(張灝)가 고금의 경구(警句)를 새긴 학산당인보(學山堂印譜)에 총명하지 않을수록 더 쾌활해진다(越不聰明越快活)란 구절이 나온다.

똑똑한 사람들은 걱정이 많다. 한 번 더 가늠해 한 발 앞서 가려니 궁리가 늘 많다. 이겨도 마음이 개운치가 않다. 금세 누가 뒷덜미를 채갈 것만 같다. 좀 모자란 바보는 늘 웃는다. 이래도 웃고 저래도 웃는다.

얻고 잃음에 무심해야 쾌활이 찾아든다. 여기에 얽매이면 지옥이 따로 없다. 똑똑한 사람이 그 똑똑함을 버리고서 쾌활을 얻기란 실로 어렵다.

똑똑하면 꼭 똑똑한 티를 내야 하고, 조금 알면 아는 체를 해야 직성이 풀린다. 나대는 마음을 꾹 눌러 저를 툭 내려놓을 때 비로소 시원스럽다.

청나라 때 서화가 정섭(鄭燮)의 글씨에 이런 내용이 있다.

聰明難 糊塗難.

총명하기가 어렵지만 멍청하기도 어렵다.

由聰明轉入糊塗更難.

총명함을 거쳐 멍청하게 되기는 더더욱 어렵다.

放一著 退一步 當下心,

집착을 놓아두고, 한 걸음 물러서서 마음을 내려놓는 것이

安非圖後來福報也.

어찌 뒤에 올 복의 보답을 도모함이 아니겠는가?

멍청하기가 총명하기보다 어렵다. 가장 어려운 것은 총명한 사람이 멍청하게 보이는 것이다. 난득호도(難得糊塗)란 말이 여기서 나왔다.

호도(糊塗)는 풀칠이니, 한 꺼풀 뒤집어써서 제대로 보지 못한다는 말이다. 난득(難得)은 얻기 어렵다는 뜻이다. 난득호도는 바보처럼 굴기가 어렵다는 의미다.

다들 저 잘난 맛에 사니, 지거나 물러서기 싫다. 손해 보는 것은 죽기보다 싫다. 더 갖고 다 가지려다가 한꺼번에 모두 잃는다. 결국은 난득호도의 바보정신이 이긴다.

'학산당인보'에는 '통달한 사람은 묘하기가 물과 같다(達人妙如水)'란 구절도 있다. 물의 선변(善變)을 배워 지녀야 달인이다. 능소능대(能小能大), 어디서든 아무 걸림이 없다. '선비는 죽은 뒤의 녹을 탐한다(士貪以死祿)'고도 했다.

살아 내 배 불리는 그런 녹보다 죽은 뒤에도 죽지 않고 따라오는 녹, 후세가 주는 녹, 떳떳하고 의로운 삶 앞에 주어지는 녹을 욕심낼 뿐이다.

'입이 재빠른 자는 허탄함이 많고 믿음성은 부족하다(口銳者多誕而寡信)'란 말도 보인다. 지혜를 감추고, 예기(銳氣)를 죽여라. 입으로 일어나 입으로 망한다.

(1)정판교(鄭板橋), 난득호도(難得糊塗)

정판교(鄭板橋)는 중국 청나라 중기 서화계의 유명한 인물이다. 판교(板橋)는 그의 호이며 이름은 정섭(鄭燮)이다.

그는 자신의 기괴스러운 서체를 스스로 육분반서(六分半書)라 하여 서체가 예서(隷書)의 정석인 팔분(八分)도 아니고 오히려 해서(楷書)에 가까운 예서임을 자평하였다.

사람들은 그의 글씨를 난석포가체(亂石鋪街體)라 불렀는데 이는 ‘길바닥에 떨어져 딩구는 서체'라는 뜻이다.

정섭은 인물이 강직하여 당대의 탐관오리와 달리 7급의 미관말직에 12년을 있어도 청렴결백한 탓에 그 이상의 중임을 못 얻었다. 그래서 오히려 사람들은 그의 고결한 인품으로 인하여 그의 작품을 높이 인정, 그의 서화작 하나를 얻는 것을 보배로 여겼다.

그가 난득호도(難得糊塗)를 쓴 일화로는 호도노인(糊塗老人)이라는 퇴임한 관리와의 조우(遭遇)에서 비롯된 설도 있지만 1751년 그가 임지 유현(濰縣)의 관아에 홀로 있을 때의 작품이라는 설도 유력하다.

어느 날, 관아에 할 일이 없고 사방이 고요해서 마치 세상의 밖에 있는 것 같았다. 마음에 갑자기 처연(凄然)한 생각이 들어 생각해 보니 일생을 너무 바쁘게 보내고 쓸쓸히 지냈는데 인생이란 다 이런 것인가, 사람들은 명리를 다투며 애쓰다 가는데, 결국은 무엇인가?

사람은 그저 조금은 어리석은 체 하며 사는 것이 좋고 그리하면 잃는 것도 얻는 것도 없으니 마음이 오히려 고요하지 않을까? 하여 그래서 붓을 들어 네 글자를 쓰니 난득호도(難得糊塗)라 하는 작품이 되었다는 이야기이다.

(2)정판교(鄭板橋), 난득호도(難得糊塗)

양주팔괴의 수장격인 정섭의 글씨는 괴기(怪奇)스럽기로도 유명하지만 그의 성품의 곧음에 비하면 아무것도 아닙니다.

정판교가 건륭19년인 1751년 59세 되던 해 9월, 그가 부임한 강소성 유현에 백년 만에 지독한 가뭄이 왔다고 합니다.

황제가 흠차대신 요요종(姚耀宗)을 파견하는데 대신 요요종은 난미 구제에 관한 사항은 의논도 없이 그가 유명한 서예인임을 알고 그에게 은량 100을 주면서 서화작을 하나 부탁합니다.

정섭은 그에게 적당히 그려주고 인심을 달래줄 방법을 찾지 않고 그의 처세를 비판하여 그에게 조롱조의 괴상한 그림 하나를 그려주니 요요종은 대노하여 그림을 찢어버리고 그대로 돌아갑니다.

당연히 지주들이 양곡을 풀지 못하게 하여 가뭄의 굶주린 피해는 해결도 않고 돌아간 것입니다.

정판교는 자신의 곧은 성격탓에 더욱 백성의 굶주림이 가중된 것으로 알고는 마음이 무거워 고민하니 처자들이 “그냥 멍청한 척하며 그림하나 그려주면 될 것을”하며 안타깝게 여기자 정판교는 화를 내면서 “나는 똑똑한 척도 못하지만 멍청한 척은 더욱 못한다. 총명하기도 어렵지만 멍청하기는 더욱 어렵다. 놓아버리고 한걸음 물러서면 나중에 편안한 것은 나중에 꼭 복 받고자 해서도 아니다”하는 “聰明難,糊塗難,由聰明轉入糊塗更難. 放一著,退一步,當下心, 安非圖後來福報也”라는 말을 했다고 합니다.

이런 그의 심정은 도덕에 위배되는 행위를 했을 때의 고민과 정직 고결한 성품을 유지했을 때의 심리적 차이를 드러낸 말이 되겠지요.

당시의 부패한 관료들의 실상에 조금도 동조하지 않은 정섭의 진흙 속에 솟아오르는 연꽃과도 같은 강직 청렴함에 송연한 두려움과 경외심을 느낍니다.

(3)정판교(鄭板橋), 난득호도(難得糊塗)

난득호도에 관한 유래 세 번째 이야기는 그의 사촌동생 정묵이란 사람이 이웃과의 담장 하나로 시비가 가리지 않는 것을 해결해 달라는 부탁 대하여 그 대답으로 써 보낸 것이 난득호도(難得糊塗) 라는 설이다.

이 이야기는 난득호도(難得糊塗) 와 함께 끽휴시복(喫虧是福)과 짝을 이루는 문장의 작품인데 여기 ‘喫虧’는 ‘손해를 입는다’는 뜻이다.

사촌인 정묵은 편지를 한 장 써서 자신이 사는 흥화현 지현에 잘 해결해 줄 것을 부탁하는 내용이었다. 강직하고 청렴한 정판교가 그런 부탁을 들어 줄 리가 없다. 정판교는 즉시 편지를 써서 조카에게 보내는데“천리나 먼길에 편지를 보내는 것은 담장 하나 때문인가? 그에게 몇 자(尺)를 양보하면 또한 어떤가? 만리장성도 아직 남아있는데 어찌하여 진시황은 보이지 않는 것일까?” 하고 뒤에 예의 난득호도(難得糊塗)와 끽휴시복(喫虧是福)의 문구를 써 보냈다. 그리고 특별히 난득호에 아래에는 “聰明難,糊塗難,由聰明轉入糊塗更難. 放一著,退一步,當下心, 安非圖後來福報也”라는 문장을 덧 붙이고 끽호시복 이라는 작품 아래에는 “滿者損之機, 虧者盈之漸,損於己則盈於彼, 各得心情之半, 而得我心安卽平 且安福卽在是矣”라는 글을 써 주었으니 풀이하면 “가득차면 덜게 되고 비어있으면 점점 차게 된다. 자신이 손해를 보면 남이 이익을 본다. 그렇게 되면 각지 심정으로 절반을 얻는 셈이니 나는 마음이 편해지는 것으로 또한 복을 받음이 이때가 아니겠는가?”

이 편지를 받은 당숙 정묵은 담장하나 사이를 둔 이웃과의 쟁송을 취하했다고 한다.

(4)정판교(鄭板橋), 난득호도(難得糊塗)

아마 난득호도에 얽힌 에피소드 중 가장 리얼하고 그럴 듯하며 재미있는 이야기로 회자되는 내용일 것이다.

정판교가 종씨 집안의 선조 마애비 정희하(鄭羲下) 즉, 정문공 각석 비문(산동성 액현에 있는)을 천주산에서 관상하려 갔다가 시간이 늦어 내려오는 길에 저물어 어느 모옥(茅屋)에 머물 때의 이야기다.

모옥 주인은 나이 든 유학자 모습이었는데 스스로 호를 호도노인이라 칭했다 한다. 주인의 탁자에는 아주 큰 벼루가 하나 놓였는데 조각도 기이하여 판교가 이를 보고 감탄하자 노인은 그에게 벼루 받침에 쓸 작품한 수를 부탁했다.

정섭은 거침없이 難得糊塗 네 자를 쓰고 받침대의 공간이 남아 노인에게 발문을 부탁하자 노인 역시 막힘없이 몇 문장 채워주자 자신의 작품아래 “聰明難,糊塗難,由聰明轉入糊塗更難. 放一著,退一步,當下心, 安非圖後來福報也” 즉 “총명하기도 어렵지만 멍청하기는 더욱 어렵다. 놓아버리고 한걸음 물러서면 나중에 편안한 것은 나중에 꼭 복 받고자 해서도 아니다”이란 답례격의 글을 채워 넣은 것이다.

난득호도의 처세술

난득호도에는 힘든 인생살이와 대인관계를 무난히 이어갈 수 있는 지혜가 들어있다.

매사에 자기가 제일 똑똑한 척 타인의 흠집을 찾아내지 말고 조금은 서투르거나 어리석은 듯, 알면서도 모르는 듯이 한 발자국 물러나 좀 더 부드럽고 너그러운 마음가짐으로 타인과 모든 사물을 본다면 우리의 눈에 비치는 세상은, 그리고 사람들은 더욱 아름답고 따뜻하게 보이지 않을까?

어쩌면 자신의 색깔을 감추고 남에게 맞춰 살아가는 혐오스런 위장술 같이 보일 수도 있겠지만 자신이 가지고 있는 모든 것을 아낌없이 그대로 드러내 보이는 것 또한 제창할 바는 못 된다.

모든 사람은 타인에게 자신을 보일 때 자신의 잘난 점부터 보인다. 이렇게 남의 눈에 내가 잘나 보인다면 서로에게 이득이 되는 것이 무엇일까? 또 과연 백퍼센트 진실한 모습대로 보이려는 이가 몇이나 될까?

자신을 꾸미고, 미화하고, 잘난척하고, 똑똑한 척 하는 사람은 빛 좋은 개살구일 수도 있다. 이렇게 남의 반감을 자아내고 함께 어울리지 못할 바에는 차라리 마음을 비우고 욕심을 버리고 겸허한 마음으로 자신을 낮추고 남의 장점을 보는 것, 그리고 사소한 작은 것에 전전긍긍하지 말고 둥글게둥글게 사는 것, 넓은 마음으로 타인과 세상을 용납하는 것, 이것이 250년이 지난 오늘도 여전히 많은 사람들이 희망하는 바람직한 처세술이 아닐까?

난득호도(難得糊塗)와 정판교(鄭板橋)

중국은 예나 지금이나 '상인의 나라'다. 과거 중국에서 두 지역 상인들이 특히 유명했다. 진상(晉商)과 휘상(徽商)이다. 이 가운데 휘상 가문 자제들은 과거를 통해 관직에 나아가는 경우가 많았다. 현재의 안후이성(安徽省) 지역에 뿌리를 둔 휘상은 일정 수준의 경제적 안정을 이루고 나면, 사세 확장보다는 과거를 통해 관료로 등용되는 것을 최종 목표로 삼았다. 문화적 소양이 높았던 이들 휘상을 유상(儒商)이라고도 한다.

한편으로 휘상은 서예나 미술 작품의 심미안을 갖춘 소장가이기도 했다. 청나라 초기, 장쑤성(江蘇省) 양주(揚州)에서 소위 '양주팔괴(揚州八怪)'로 칭해지던 정판교(鄭板橋), 고상(高翔), 황신(黃愼) 등 8인이 시· 서예· 문인화(文人畵)로 크게 이름을 떨쳤다. 이들이 작품 활동에 전념할 수 있었던 것도 휘상의 초기 후원과 수요 덕분이었다.

난득호도(難得糊塗)에서, '난득(難得)'은 '얻기 어렵다'라는 뜻이다. 여기에서 '호도(糊塗)'는 파생 의미로 쓰였다. '어리숙하다, 어리석다'라는 뜻이다. '난득'과 이 '호도'가 합쳐져, '일부러 바보인 척하기도 참 어렵다'라는 의미가 만들어진다. 참고로, 우리말 '호도하다' 처럼 '호도'는 본래 '풀을 발라 감추거나 흐지부지 덮어버리는 행위'를 의미한다.

난득호도(難得糊塗)는 정판교가 남긴 한 서예 작품에서 유래했다. 이 네 글자는 중국 가정의 가훈(家訓)으로 많이 쓰인다. '바보처럼 처신해야 하는 순간도 필요하다'는 고급 지혜가 숨어있다. 혼란한 세상에서 화를 당하지 않기 위해서 가끔 '자신의 총기나 명석함을 감추는 것이 더 낫다'는 사고방식, 일종의 현명한 처세술이다. '모난 돌이 정 맞는다'는 우리 속담과 뜻이 서로 통한다.

정판교의 본명은 정섭(鄭燮)이다. 지식인 가정에서 태어나 3세부터 부친에게 글을 배웠다. 일찌감치 6세에 사서오경(四書五經)을 암기할 정도로 총명했다. 젊은 시절에 서예와 수묵화에 깊이 빠져들었다. 이런 연유로 43세에 진사에 합격하고 관료 생활을 늦은 나이에 시작했다. 지방에서 현령을 지낼 때 청백리로 칭송을 받았다. 하지만 부패하고 고루한 상관과의 갈등으로 관료 생활을 그만두었다. 그의 퇴임 당일엔 많은 주민들이 전송하며 눈물을 보였다. 이후 여생은 창작 활동에 집중했다.

그가 지방 관리로 있던 시절, 하루는 친척 형으로부터 서신이 왔다. '조상 대대로 물려받은 가옥의 담장을 놓고 이웃과 송사가 벌어졌으니 그 지역 관리에게 편지를 써달라'는 청탁이 담겨 있었다. "천 리 멀리 편지를 보낸 것이 고작 담장 하나 때문입니까? 그에게 몇 척(尺) 양보한다 한들, 뭐 그리 대단한 일이라구요." 평소 정판교의 강직하고 원만한 성품은 고향의 친척 형에게 보낸 이 답장에서 잘 드러난다.

정판교는 시· 서예· 문인화, 이 3분야 모두에서 일가를 이뤘다. 회화 분야에선 특히 난초와 대나무를 잘 그렸다. 62세에 그린 '죽석도(竹石圖)'가 유명하다. 그의 필체 역시 꽤 독창적이다. 스스로 '육분반서(六分半書)'로 이름 붙인 필체인데, 아기자기하고 몇 퍼센트 부족한 듯 느껴지는 필체다. 그의 소박한 삶이나 실험적 예술관이 투영된 필체이기 때문인지 꼼꼼히 보면 매우 자연스럽다. 드문드문 생략된 획이 있음에도 전혀 부족함으로 느껴지지 않게 처리한 기교가 실로 놀랍다.

정판교는 '난득호도(難得糊塗)' 밑에 작은 글씨로 이런 짤막한 보충 설명을 함께 남겼다. '총명하기 쉽지 않다. 어리숙하기도 또한 어렵다. 하물며 총명한 사람이 어리숙해지기는 더 어려운 법이다. 때론 한 생각 버리고 한 걸음 물러나면, 마음이 절로 편안해진다. 애써 추구하지 않아도 훗날 복이 저절로 찾아올 것이다.'

총명하면서도 어리숙하게 행동하는 이의 모습을 보면 왠지 마음이 놓인다. 속인다는 느낌보다는 겸손함이 느껴지기 때문이다. 스스로 총명하다고 주장하는 사람들은 많다. 하지만 실제로는 총명하면서도 되레 어리숙하게 처신하는, 그런 진짜 인재를 찾기란 쉽지 않다. 우리에겐 낯설지만, '난득호도(難得糊塗)' 이 네 글자에 새겨진 함의도 자주 익숙해지며 살아야 하는 이유다.

▶️ 難(어려울 난, 우거질 나)은 ❶형성문자로 뜻을 나타내는 새 추(隹; 새)部와 음(音)을 나타내는 글자 (근; 난)이 합(合)하여 이루어졌다. 진흙 속에 빠진 새가 진흙에서 빠져 나오기 어렵다는 뜻이 합(合)하여 '어렵다'를 뜻한다. 본래 菫(근)과 鳥(조)를 결합한 글자 형태였으나 획수를 줄이기 위하여 難(난)자로 바꾸었다고 한다. 처음에는 새의 이름을 가리켰다. ❷형성문자로 難자는 ‘어렵다’나 ‘꺼리다’라는 뜻을 가진 글자이다. 難자는 堇(진흙 근)자와 隹(새 추)자가 결합한 모습이다. 堇자는 진흙 위에 사람이 올라서 있는 모습을 그린 것이지만 여기에서는 ‘근→난’으로의 발음역할을 하는 것으로 알려졌다. 難자는 본래 새의 일종을 뜻하기 위해 만든 글자였다. 그러나 일찌감치 ‘어렵다’라는 뜻으로 가차(假借)되었기 때문에 어떠한 새를 뜻했었는지는 알 수 없다. 그렇다면 새의 일종을 뜻했던 글자가 왜 ‘어렵다’라는 뜻을 갖게 된 것일까? 혹시 너무도 잡기 어려웠던 새는 아니었을까? 가벼운 추측이기는 하지만 전혀 근거가 없지만은 않아 보인다. 그래서 難(난, 나)은 (1)어떤 명사(名詞) 아래에 붙어서 어려운 형편이나 처지라는 뜻을 나타내는 말 (2)성(姓)의 하나 등의 뜻으로 ①어렵다 ②꺼리다 ③싫어하다 ④괴롭히다 ⑤물리치다 ⑥막다 ⑦힐난하다 ⑧나무라다 ⑨삼가다(몸가짐이나 언행을 조심하다) ⑩공경하다, 황공해하다 ⑪근심, 재앙(災殃) ⑫병란(兵亂), 난리(亂離) ⑬적, 원수(怨讐) 그리고 ⓐ우거지다(나) ⓑ굿하다(나) ⓒ어찌(나) 따위의 뜻이 있다. 같은 뜻을 가진 한자는 쓸 고(苦), 어려울 간(艱)이고, 반대 뜻을 가진 한자는 쉬울 이(易)이다. 용례에는 어려운 고비를 난국(難局), 대답하기 어려운 질문을 난문(難問), 어려운 문제를 난제(難題), 전쟁이나 사고나 천재지변 따위를 당하여 살아 가기 어려운 처지에 빠진 백성을 난민(難民), 풀기가 어려움을 난해(難解), 일을 해 나가기가 어려움을 난관(難關), 무슨 일이 여러 가지 장애로 말미암아 순조롭게 진척되지 않음을 난항(難航), 꺼리거나 어려워하는 기색을 난색(難色), 어려움과 쉬움을 난이(難易), 견디어 내기 어려움을 난감(難堪), 바라기 어려움을 난망(難望), 처리하기 어려움을 난처(難處), 잊기 어렵거나 또는 잊지 못함을 난망(難忘), 어떤 사물의 해명하기 어려운 점을 난점(難點), 뭐라고 말하기 어려움을 난언(難言), 병을 고치기 어려움을 난치(難治), 이러니 저러니 옳으니 그르니 하며 시비를 따져 논하는 것을 논란(論難), 남의 잘못이나 흠 따위를 책잡아서 나쁘게 말함을 비난(非難), 경제적으로 몹시 어렵고 궁핍함을 곤란(困難), 뜻밖에 일어나는 불행한 일을 재난(災難), 힐문하여 비난함을 힐난(詰難), 괴로움과 어려움을 고난(苦難), 위험하고 어려움을 험난(險難), 공격하기 어려워 좀처럼 함락되지 아니하는 난공불락(難攻不落), 잊을 수 없는 은혜를 난망지은(難忘之恩), 누구를 형이라 아우라 하기 어렵다는 난형난제(難兄難弟) 등에 쓰인다.

▶️ 得(얻을 득)은 ❶회의문자로 두인변(彳; 걷다, 자축거리다)部와 貝(패; 화폐)와 寸(촌; 손)의 합자이다. 돈이나 물품을 손에 넣어 갖고 있는 일의 의미로, 옛 모양은 貝(패)와 又(우), 手(수)를 합(合)한 자형(字形)이다. ❷회의문자로 得자는 ‘얻다’나 ‘손에 넣다’라는 뜻을 가진 글자이다. 得자는 彳(조금 걸을 척)자와 貝(조개 패)자, 寸(마디 촌)자가 결합한 모습이다. 그러나 갑골문에 나온 得자를 보면 마노 조개를 쥐고 있는 모습만이 그려져 있었다. 마노 조개는 동남아 일부 지역에서 만 볼 수 있었기 때문에 한때 중국에서는 화폐로 쓰였었다. 그래서 갑골문에서의 得자는 화폐를 손에 쥐고 있는 모습을 그린 것으로 재물을 획득했다는 뜻을 표현한 것이다. 이유는 알 수 없지만, 금문에서는 여기에 彳자가 더해지면서 지금의 得자가 만들어지게 되었다. 그래서 得(득)은 (1)소득(所得)이나 이득(利得) (2)정토에 왕생(往生)하여, 열반(涅槃)의 증과(證果)를 얻음 (3)풍수지리의 혈(穴), 또는 내명당(內明堂) 안에서 흐르는 물 등의 뜻으로 ①얻다 ②손에 넣다 ③만족하다 ④고맙게 여기다 ⑤깨닫다 ⑥알다 ⑦분명해지다 ⑧적합하다 ⑨이르다(어떤 장소나 시간에 닿다), 도달하다 ⑩이루어지다 ⑪만나다 ⑫탐하다, 탐내다 ⑬사로잡다 ⑭덕(德), 덕행(德行) ⑮이득(利得), 이익(利益) 따위의 뜻이 있다. 같은 뜻을 가진 한자는 얻을 획(獲), 반대 뜻을 가진 한자는 잃을 상(喪), 잃을 실(失), 덜 손(損), 떨어질 락(落)이 있다. 용례로는 쓸 만한 사람을 얻음을 득인(得人), 지나치거나 모자람이 없이 꼭 알맞음을 득중(得中), 아들을 낳음을 득남(得男), 딸을 낳음을 득녀(得女), 얻음과 잃음을 득실(得失), 뜻을 이루어 자랑함을 득의(得意), 투표에서 표를 얻음을 득표(得票), 이익을 얻음을 득리(得利), 풍악이나 노래 등의 곡조가 썩 아름다운 지경에 이름을 득음(得音), 어떠한 시험이나 경기 등에서 점수를 얻음 또는 그 점수를 득점(得點), 목적을 달성함을 득달(得達), 참여할 수 있게 됨을 득참(得參), 아들을 낳음을 득남(得男), 도를 깨달음을 득도(得道), 바라던 것이 뜻대로 됨 또는 뜻을 이룸을 득지(得志), 수입이 되는 이익을 소득(所得), 남의 말이나 행동을 잘 알아차려 이해함을 납득(納得), 얻어 내거나 얻어 가짐을 획득(獲得), 여러 모로 설명하여 상대방이 납득할 수 있도록 잘 알아듣게 함을 설득(說得), 어떤 자격을 취하여 얻음을 취득(取得), 이익을 얻음을 이득(利得), 깊이 생각하여 이치를 깨달아 알아내는 것을 터득(攄得), 물건을 주워서 얻음을 습득(拾得), 사람으로써 알아야 할 것을 배운 후에는 잊지 않도록 노력하여야 함을 득능막망(得能莫忘), 뜻한 것을 이루어 뽐내는 기색이 가득함을 득의만만(得意滿滿), 농나라를 얻고 나니 촉나라를 갖고 싶다는 득롱망촉(得隴望蜀), 얻은 도끼나 잃은 도끼나 매일반이라는 득부실부(得斧失斧), 얻은 것으로는 그 잃은 것을 메워 채우지 못한다는 득불보실(得不補失), 한 가지 일을 알면 다른 열 가지 일을 잊어버린다는 득일망십(得一忘十), 물고기를 잡고 나면 통발을 잊는다는 득어망전(得魚忘筌) 등에 쓰인다.

▶️ 糊(풀칠할 호/죽 호)는 형성문자로 餬(호)는 동자(同字)이다. 뜻을 나타내는 쌀 미(米; 쌀)部와 음(音)을 나타내는 글자 胡(호)가 합(合)하여 이루어졌다. 그래서 糊(호)는 ①풀칠하다, 바르다 ②입에 풀칠하다 ③죽을 먹다 ④흐릿하다 ⑤모호하다 ⑥풀 ⑦죽(粥: 오래 끓여 알갱이가 흠씬 무르게 만든 음식) 따위의 뜻이 있다. 용례로는 풀칠하여 봉함을 호봉(糊封), 약가루를 풀에 반죽하여 환을 만듦 또는 그 환약을 호환(糊丸), 풀을 바른다는 뜻으로 근본적인 조처를 하지 않고 일시적으로 얼버무려 넘김을 호도(糊塗), 입에 풀 칠이나 한다는 뜻으로 겨우 끼니를 이어가는 일을 호구(糊口), 흐리어 똑똑하지 못함을 모호(模糊), 금가루를 아교에 개어 만든 풀을 금호(金糊), 뚜렷한 태도를 밝히지 못하고 우물우물하며 결단을 내리지 못함을 함호(含糊), 입에 풀칠하다는 뜻으로 겨우 먹고 살아가는 방책을 호구지책(糊口之策), 사물의 이치가 희미하고 분명치 않음을 애매모호(曖昧模糊) 등에 쓰인다.

▶️ 塗(칠할 도/길 도)는 ❶형성문자로 途(도)와 동자(同字), 涂(도)는 간자(簡字)이다. 뜻을 나타내는 흙 토(土; 흙)部와 음(音)을 나타내는 글자 涂(도)는 삼수변(氵=水, 氺; 물)部와 余로 이루어졌다. 본디는 涂(도)가 탁한 물, 곧 진흙을 나타내었는데, 江(강)의 이름인 涂(도)와 구별하기 위하여 土(토)를 더하여 만든 글자이다. ❷형성문자로 塗자는 '진흙'이나 '길', '칠하다'라는 뜻을 가진 글자이다. 塗자는 土(흙 토)자와 涂(칠할 도)자가 결합한 모습이다. 涂자는 본래 강 이름을 뜻하기 위해 만든 글자였지만, 강 주변에 진흙이 많았는지 후에 '진흙'을 뜻하게 되었다. 소전에서는 여기에 土자가 더해지면서 塗자가 흙과 관계된 글자임을 표현하게 되었다. 塗자에 '칠하다'라는 뜻이 있는 것은 고대에는 벽에 진흙을 발라 열기를 차단했었기 때문이다. 그래서 塗(도)는 ①칠하다 ②칠하여 없애다 ③지우다 ④더럽히다 ⑤매흙질하다(벽 거죽에 매흙을 바르다) ⑥두텁고 많다 ⑦길 ⑧도로(道路) ⑨진흙 ⑩진흙탕 ⑪진창(땅이 질어서 질퍽질퍽하게 된 곳) ⑫괴로움 ⑬도랑(매우 좁고 작은 개울) ⑭섣달(음력 12월의 딴 이름) ⑮이슬이 많이 내리는 모양 ⑯성(姓)의 하나 따위의 뜻이 있다. 같은 뜻을 가진 한자는 거리 항(巷), 모퉁이 우(隅), 길거리 규(逵), 길 도(道), 거리 가(街), 네거리 구(衢), 길 로/노(路)이다. 용례로는 종이를 벽 등에 바르는 일 도배(塗褙), 벽에 종이나 흙을 바름을 도벽(塗壁), 기름을 바름 도유(塗油), 약 같은 것을 바름 도포(塗布), 노상에서 듣고 이내 노상에서 말한다는 도설(塗說), 진흙탕에 빠지고 숯불에 탄다는 도탄(塗炭), 물건의 거죽에 칠하는 재료를 도료(塗料), 물체의 겉에 도료를 곱게 칠하거나 바름을 도장(塗裝), 어떤 물체를 칠 따위를 발라서 꾸미는 것을 도식(塗飾), 칠을 바름을 도칠(塗漆), 길 가의 풀처럼 짓밟힘을 도초(塗草), 살갗에 바르는 약제를 도약(塗藥), 약 같은 것을 바름을 도포(塗布), 문장의 글귀를 지우거나 다시 고쳐 쓰는 일을 도찬(塗竄), 바르고 문지름을 도찰(塗擦), 겉에 무엇을 발라서 본래의 모습이 드러나지 않게 함을 도말(塗抹), 권세를 잡을 수 있는 길을 세도(勢塗), 여행할 준비를 함을 계도(戒塗), 이겨서 뭉친 진흙을 단도(塼塗), 풀을 바른다는 뜻으로 근본적인 조처를 하지 않고 일시적으로 얼버무려 넘김을 호도(糊塗), 장사 지낼 때 무덤 속의 네 벽에 대는 흰 종이를 도광지(塗壙紙), 도배하는데 쓰는 종이를 도배지(塗褙紙), 피부나 점막 등에 바르는 약을 도포제(塗布劑), 도배를 전문으로 삼는 사람을 도벽사(塗壁師), 물체의 겉을 곱게 칠하거나 바르는 일을 맡아하는 사람을 도장공(塗裝工), 진흙이나 숯불에 떨어진 것과 같은 고통이라는 뜻으로 가혹한 정치로 말미암아 백성이 심한 고통을 겪는 것을 이르는 말을 도탄지고(塗炭之苦), 간과 뇌장을 땅에 쏟아낸다는 뜻으로 나라를 위하여 목숨을 돌보지 않고 힘을 다함을 일컫는 말을 간뇌도지(肝腦塗地), 길거리에서 들은 이야기를 곧 그 길에서 다른 사람에게 말한다는 뜻으로 거리에서 들은 것을 남에게 아는 체하며 말함 또는 깊이 생각 않고 예사로 듣고 말함을 이르는 말을 도청도설(道聽塗說), 싸움에 한 번 패하여 땅에 떨어진다는 뜻으로 한 번 싸우다가 여지없이 패하여 다시 일어나지 못함을 이르는 말을 일패도지(一敗塗地), 꼬리를 진흙 속에 묻고 끈다는 뜻으로 벼슬을 함으로써 속박되기보다는 가난하더라도 집에서 편안히 사는 편이 나음을 비유해 이르는 말을 예미도중(曳尾塗中), 먼지를 밥이라 하고 진흙을 국이라 하는 어린아이의 소꿉장난이라는 뜻으로 실제로는 아무 소용없는 일을 이르는 말을 진반도갱(塵飯塗羹), 들보 위에 회를 바른다는 뜻으로 여자가 얼굴에 분을 많이 바른 것을 비웃는 말을 양상도회(梁上塗灰) 등에 쓰인다.