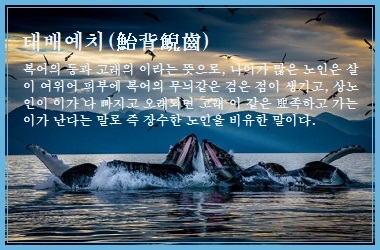

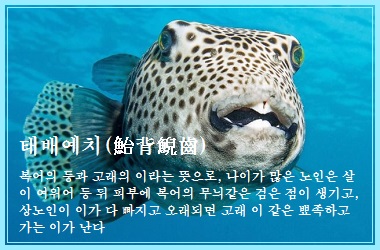

태배예치(鮐背鯢齒)

복어의 등과 고래의 이라는 뜻으로, 나이가 많은 노인은 살이 여위어 피부에 복어의 무늬같은 검은 점이 생기고, 상노인이 이가 다 빠지고 오래되면 고래 이 같은 뾰족하고 가는 이가 난다는 말로 즉 장수한 노인을 가리키는 말이다.

鮐 : 복어 태(魚/5)

背 : 등 배(月/5)

鯢 : 고래 예(魚/8)

齒 : 이 치(齒/0)

출처 : 조경(趙絅)의 용주유고(龍洲遺稿) 卷十一 서문(序)

나이 많은 노인을 일컫는 표현에 태배(鮐背)와 예치(鯢齒), 그리고 황발(黃髮)이 있다.

태배는 복어의 등인데 반점이 있다. 연세가 대단히 높은 노인은 등에 이 비슷한 반점이 생긴다고 한다. 이의현(李宜顯)은 만 70세 이후에 쓴 자신의 시를 모아 제목을 태배록(鮐背錄)이라고 붙였다.

세종 임금이 1439년 5월, 조말생(趙末生)에게 궤장(幾杖)을 하사하며, '아! 경은 몸을 편히 하고 힘을 북돋워 태배(鮐背)의 수명을 많이 늘이라'고 한 것도 이 뜻이다.

예치는 고래 이빨이다. 고래의 이빨은 세모난 송곳니 모양이다. 상노인이 이가 다 빠지고 오래되면 다시 뾰족하고 가는 이가 난다. 어린이의 이빨과 같다고 해서 아치(兒齒)라고도 한다.

이남규(李南珪)가 동신선전(董神仙傳)에서 '동신선은 짙은 머리가 흘러내려 이마를 덮었고, 아래윗니가 단단하고 뾰족해서 고래의 이빨과 같았다'고 묘사한 바 있다. 이른바 낙치부생(落齒復生)이라 하는 것이다.

황발은 희게 셌던 머리털이 다시 누렇게 변한 것을 말한다. 이제 다시 검어질 일만 남았으니, 인생의 한 사이클을 새로 시작할 준비를 마친 셈이다. 몸에 이런 변화가 일어나면 오래 장수할 조짐으로 여겼다.

1794년 정조는 어머니 혜경궁 홍씨가 곧 회갑의 경사를 맞게 되자, 경축하는 잔치를 크게 베풀었다. 그리고는 이를 기념하여 70세 이상의 관리와 80세가 넘은 백성 등에게 지위를 한 등급씩 올려주고, 100세 이상의 노인에게는 숭정대부의 품계를 내렸다.

그해 정초부터 6월까지 전국적으로 조사하여, 벼슬을 받은 사람이 7만5100여 명이나 되었다. 이들의 나이를 모두 합하자 589만8210세였다.

정조는 이 7만여 명의 노인들이 은혜에 감격하여 자전(慈殿)을 축수(祝壽)한다면 그 기쁨이 과연 어떻겠느냐면서, '예치가 조정에 가득하고 학발이 들판을 뒤덮은(鯢齒盈廷, 鶴髮蔽野)' 성대의 장관을 회복해보자고 했다.

국가에 그 상서로운 기운이 가득 퍼지기를 염원해, 그 전후 사연을 정리해 인서록(人瑞錄)이란 책자를 펴내기까지 했다. 임금의 거룩한 효심에 감격해 온 백성이 환호했다.

태배예치(鮐背鯢齒)

복어의 등과 고래의 이라는 뜻으로, 나이가 많은 노인은 살이 여위어 등 뒤 피부에 복어의 무늬같은 검은 점이 생기고(鮐背), 상노인이 이가 다 빠지고 오래되면 고래 이 같은 뾰족하고 가는 이가 난다(鯢齒)는 말이다. 즉 장수한 노인을 가리키는 말이다. 태배(鮐背)는 90세를 말하기도 한다.

이 성어는 조선 후기의 문신인 조경(趙絅)의 용주유고(龍洲遺稿) 卷十一에 농암(李賢輔)선생집 서문 聾巖先生集序에 나오며, 그 내용은 다음과 같다.

(농암) 선생은 일찍이 애일당(愛日堂)을 짓고 구로회(九老會)의 고사를 따랐다. 선생이 이때 옥당(玉堂)의 장(長)으로서 어버이를 뵈었는데, 선생의 독실한 효성은 이미 성상에게 알려졌고, 참으로 사림의 자제들을 진작시켰다.

산해진미를 풍성하게 장만하고 아름다운 그릇에 성대히 담아내었으니 참으로 갖춰지지 않음이 없었다. 이웃 마을의 부로(父老)들이 등에 복어 반점이 생기고 빠진 이가 새로 나서(仁里中父老,鮐背鯢齒) 고요하여 장수하는 인자(仁者)가 아닌 사람이 없었는데, 황관(黃冠)과 야복(野服)에 구장(鳩杖)을 짚은 노인들이 금관(金冠)과 조복(朝服)을 입은 고관들과 자리를 다투며 술잔을 들고 장수를 송축하니, 이날 부친과 모친의 기쁜 얼굴빛은 비록 육대부(陸大夫)의 전대 속 천금(千金)이라 할지라도 어찌 이것과 바꿀 수 있겠는가. ......

[주-1] 애일당(愛日堂)을 짓고 : 농암은 1512년(중종7)에 분천(汾川) 농암(聾巖) 위에 부모에게 효도하고자 ‘애일당’을 지었다. 《聾巖集 卷1 聾巖愛日堂, 卷10 愛日堂重新記, 韓國文集叢刊 17輯》

[주-2] 구로회(九老會)의 고사를 따랐다 : 구로회는 원래 당나라 백거이(白居易)가 호고(胡杲), 길민(吉旼), 정거(鄭據), 유정(劉貞), 노진(盧眞), 장혼(張渾), 적겸모(狄兼謨), 노정(盧貞) 등 8명 노인과 낙양(洛陽)에서 결성한 모임으로 후대에 ‘낙중구로회(洛中九老會)’라고 하였다. 농암은 1532년(중종12)에 부친을 중심으로 숙부와 외숙 및 고을의 노인 6명 등 여든 살 이상 장수한 8명을 결성하여 회합을 만들고 백거이의 고사를 따라 ‘구로회’라고 칭하였다. 《聾巖集 卷3 愛日堂九老會, 韓國文集叢刊 17輯》

[주-3] 고요하여 장수하는 인자(仁者) : 《논어》 〈옹야〉에 “지자(知者)는 물을 좋아하고 인자(仁者)는 산을 좋아하니, 지자는 동적이며 인자는 정적이며 지자는 즐거워하고 인자는 장수한다.〔知者樂水, 仁者樂山, 知者動, 仁者靜, 知者樂, 仁者壽.〕” 하였다.

[주-4] 육대부(陸大夫)의 …… 천금(千金) : 육대부는 한(漢)나라 육가(陸賈)를 가리킨다. 한 고조는 육가를 월나라에 사신으로 보냈는데 육가가 남월왕(南越王) 위타(尉他)를 설복시키자 그의 전대에 천금을 넣어 하사하였고 위타 역시 그에게 천금을 보냈다. 뒤에 육가는 병을 핑계로 사직하고 집에 칩거하면서 하사 받은 천금을 다섯 아들에게 200금씩 나눠주고 열흘씩 돌아가며 아들의 집에 머물렀다고 한다.

史記 卷97 酈生陸賈列傳

▶️ 鮐(복어 태)는 형성문자로 鲐(태)의 본자(本字)이다. 뜻을 나타내는 물고기 어(魚; 물고기)部와 음(音)을 나타내는 별 태(台; 별, 별의 이름)를 합(合)한 글자이다. 별 태(台)자는 별이 빛나는 모양을 표시한 상형(象形) 글자이다. 어떤 별은 삼각형으로 보이기도 하고 어떤 별은 사각형으로 보이기도 한다. 그래서 鮐(태)는 ①복어(참복과의 바닷물고기를 통틀어 이르는 말) ②늙은이 ③늙은이 등에 복무늬 나다 따위의 뜻이 있다. 용례로는 살가죽이 복어의 등과 같고 머리카락이 학의 깃과 같다는 뜻으로 나이 많은 노인을 형용하여 이르는 말을 태학(鮐鶴), 늙은이의 살가죽이 복어의 무늬와 같다는 뜻으로 늙은이를 비유하여 이르는 말을 태배(鮐背), 봄에 잡은 복어를 춘태(春鮐) 등에 쓰인다.

▶️ 背(등 배/배반할 배)는 ❶형성문자로 揹(배)는 동자(同字)이다. 뜻을 나타내는 육달월(月=肉; 살, 몸)部와 음(音)을 나타내는 北(배)는 사람이 등을 맞댄 모양으로 등지다, 적에 져서 달아나다, 月(월)은 몸에 관계가 있다. ❷회의문자로 背자는 ‘등’이나 ‘뒤’, ‘등지다’, ‘배반하다’라는 뜻을 가진 글자이다. 背자는 北(북녘 북)자와 ⺼(육달 월)자가 결합한 모습이다. 北자는 두 사람이 등을 서로 맞대고 있는 모습을 그린 것이다. 그래서 갑골문과 금문에서는 北자가 ‘등 뒤’라는 뜻으로 쓰였었다. 그러나 가옥의 형태가 남향으로 정착된 이후 北자는 남쪽의 반대 방향인 ‘북쪽’을 뜻하게 되었다. 그래서 소전에서는 여기에 ⺼자를 더한 背자가 ‘등 뒤’라는 뜻을 대신하게 되었다. 그래서 背(배)는 사람의 등, 등지다의 뜻으로 ①등(사람이나 동물의 몸통에서 가슴과 배의 반대쪽 부분) ②뒤 ③집의 북쪽 ④간괘(艮卦: 8괘의 하나) ⑤배자(褙子: 부녀자들이 저고리 위에 덧입는 옷) ⑥햇무리(해의 둘레에 둥글게 나타나는 빛깔이 있는 테두리) ⑦등지다, 등 뒤에 두다 ⑧배반하다 ⑨물러나다 ⑩달아나다 ⑪죽다 ⑫외우다, 따위의 뜻이 있다. 반대 뜻을 가진 한자는 가슴 흉(胸), 배 복(腹)이다. 용례로는 뒤의 경치로 무대의 뒤쪽에 그리거나 꾸며놓은 장치를 배경(背景), 반대로 되어 어긋남을 배치(背馳), 신의를 등지고 저버림을 배반(背反), 은혜를 저버림을 배은(背恩), 신의를 저버림을 배신(背信), 등 뒤로 어떤 일에 겉으로 드러나지 아니하는 뒤편을 배후(背後), 위를 향해 반듯이 누워서 치는 헤엄을 배영(背泳), 몸체의 등이나 면의 뒤쪽을 배부(背部), 임무를 저버림이나 임무의 본뜻에 어긋남을 배임(背任), 어그러진 인륜을 배륜(背倫), 댐이나 물문으로 막았을 때에 그 상류 쪽에 불어 있는 물을 배수(背水), 이치에 맞지 아니함을 배리(背理), 저버리려는 마음을 배심(背心), 땅의 일부분을 팔아 넘길 때 그 사유를 땅문서 뒤에 써넣는 일을 배탈(背脫), 약속한 바를 어김을 위배(違背), 사이가 벌어져 서로 배반함을 이배(離背), 좇음과 등짐을 향배(向背), 배와 등으로 앞과 뒤를 복배(腹背), 어버이를 여윔을 견배(見背), 종이 뒷면을 지배(紙背), 사리에 어그러져 등짐을 괴배(乖背), 등지고 저버림을 반배(反背), 산등성이의 뒤 쪽을 산배(山背), 등에 땀을 흘림을 한배(汗背), 물을 등지고 진을 친다는 뜻으로 물러설 곳이 없으니 목숨을 걸고 싸울 수밖에 없는 지경을 이르는 말을 배수지진(背水之陣), 남에게 입은 은덕을 잊고 배반함을 배은망덕(背恩忘德), 어둠을 등지고 밝은 데로 나아간다는 뜻으로 잘못된 길을 버리고 바른 길로 돌아감을 배암투명(背暗投明), 땀이 흘러 등을 적시다는 뜻으로 극도로 두려워 하거나 부끄러워 하는 모습을 비유하는 말을 한류협배(汗流浹背) 등에 쓰인다.

▶️ 鯢(도롱뇽 예)는 형성문자로 뜻을 나타내는 물고기 어(魚: 물고기)部와 음(音)을 나타내는 글자 兒(예)가 합(合)하여 이루어졌다. 그래서 鯢(예)는 ①도롱뇽(도롱뇽과의 동물) ②고래의 암컷 ③잔고기 따위의 뜻이 있다. 용례로는 고래의 수컷과 암컷을 뜻하는 말을 경예(鯨鯢), 복어의 등과 고래의 이라는 뜻으로 나이가 많은 노인은 살이 여위어 피부에 복어의 무늬같은 검은 점이 생기고 상노인이 이가 다 빠지고 오래되면 고래 이 같은 뾰족하고 가는 이가 난다는 말로 즉 장수한 노인을 이르는 말을 태배예치(鮐背鯢齒) 등에 쓰인다.

▶️ 齒(이 치)는 ❶형성문자로 歯(치)의 본자(本字)이다. 음(音)을 나타내는 止(지, 치)와 이를 물고 있거나 잘 움직여 씹거나 함을 나타내는 나머지 글자의 합자(合字)로 이를 뜻한다. 이는 생장(生長)과 깊은 관계가 있으므로 나이의 뜻도 나타낸다. ❷상형문자로 齒자는 '이빨'이나 '어금니'라는 뜻을 가진 글자이다. 갑골문에 나온 齒자를 보면 크게 벌린 입과 이빨이 그려져 있었다. 금문에서는 여기에 止(발 지)자가 더해지면서 입이 움직이는 모습을 표현했다. 齒자는 이렇게 이빨을 뜻하기 위해 만든 글자이지만 때로는 '나이'나 '순서'를 뜻하기도 한다. 이빨이 가지런히 나열된 모습이 '순서'를 연상케 했기 때문이다. 그래서 齒(치)는 ①이(=齒) ②나이 ③어금니 ④연령(年齡) ⑤나란히 서다 ⑥병렬(竝列)하다 ⑦벌이다 ⑧언급(言及)하다 ⑨제기(提起)하다 ⑩동류(同類)로 삼다 따위의 뜻이 있다. 용례로는 나이가 많고 덕행이 높음을 치덕(齒德), 나이의 차례를 치서(齒序), 이의 점잖은 일컬음을 치아(齒牙), 이가 박혀 있는 상하 턱뼈의 구멍을 치조(齒槽), 齒根 치근이의 치조 속에 있는 부분을 치근(齒根), 이의 속에 있는 빈 곳을 치강(齒腔), 이촉을 싸고 있는 살을 치경(齒莖), 이를 전문으로 치료하고 연구하는 의학의 한 분과를 치과(齒科), 잇몸이 튼튼하지 못하여 잘 붓고 피가 모이는 증세를 치담(齒痰), 이의 표면 특히 이의 안쪽 밑동 부분에 침에서 분비된 석회분이 부착해 굳어진 물질을 치석(齒石), 이를 닦는 데 쓰는 약을 치약(齒藥), 잇몸이 부어서 곪는 병을 치옹(齒癰), 이뿌리를 둘러싸고 있는 살을 치육(齒肉), 이가 쑤시거나 몹시 아픈 증상을 치통(齒痛), 희고 깨끗한 이를 백치(白齒), 벌레먹은 이를 충치(蟲齒), 희고 깨끗한 이를 호치(皓齒), 늙은이의 이를 노치(老齒), 만들어 박은 이를 의치(義齒), 같은 연령을 동치(同齒), 늘 싫어하고 미워하는 사람을 옹치(雍齒), 소리를 내며 이를 갊을 교치(咬齒), 새해가 되어 나이를 더 먹음을 가치(加齒), 사람이나 생물이 세상에 난 뒤에 살아온 햇수를 연치(年齒), 이를 닦고 입안을 가셔 내는 일을 양치(養齒), 입술과 이로 서로 이해 관계가 밀접함을 순치(脣齒), 어금니와 이를 통틀어 이르는 말을 아치(牙齒), 나이가 한 살 더함을 첨치(添齒), 이를 꽉 물다라는 뜻으로 입을 다물고 말하지 않음을 이르는 말을 합치(合齒), 이를 튼튼하게 하는 일을 고치(固齒), 이는 빠져도 혀는 남아 있다는 뜻으로 강한 자는 망하기 쉽고 유연한 자는 오래 존속됨을 비유하여 이르는 말을 치망설존(齒亡舌存), 이가 없으면 잇몸으로 산다는 속담의 한역으로 있던 것이 없어져서 불편하더라도 없는 대로 참고 살아간다는 말을 치망순역지(齒亡脣亦支), 배냇니를 다 갈지 못하고 머리는 다박머리라는 뜻으로 아직 나이가 어림을 이르는 말을 치발부장(齒髮不長), 입술을 잃으면 이가 시리다는 뜻으로 가까운 사이의 한쪽이 망하면 다른 한쪽도 그 영향을 받아 온전하기 어려움을 비유하여 이르는 말을 순망치한(脣亡齒寒), 붉은 입술과 하얀 이란 뜻으로 여자의 아름다운 얼굴을 이르는 말을 단순호치(丹脣皓齒), 이를 갈고 마음을 썩이다는 뜻으로 대단히 분하게 여기고 마음을 썩임을 일컫는 말을 절치부심(切齒腐心), 붉은 입술과 흰 이라는 뜻으로 아름다운 여자의 얼굴을 이르는 말을 주순호치(朱脣皓齒), 이를 갈고 팔을 걷어올리며 주먹을 꽉 진다는 뜻으로 매우 분하여 벼르는 모습을 이르는 말을 절치액완(切齒扼腕), 뿔이 있는 놈은 이가 없다는 뜻으로 한 사람이 모든 복을 겸하지는 못함을 이르는 말을 각자무치(角者無齒), 입술과 이나 수레의 덧방나무와 바퀴처럼 따로 떨어지거나 협력하지 않으면 일이 성취하기 어려운 관계를 이르는 말을 순치보거(脣齒輔車), 붉은 입술과 흰 이라는 뜻으로 아름다운 여자를 이르는 말을 호치단순(皓齒丹脣), 입술과 이의 관계처럼 이해 관계가 밀접한 나라를 비유해 이르는 말을 순치지국(脣齒之國), 붉은 입술에 흰 이라는 뜻으로 아름다운 여자를 이르는 말을 주순백치(朱脣白齒), 죽은 자식 나이 세기라는 뜻으로 이미 지나간 쓸데없는 일을 생각하며 애석하게 여김을 일컫는 말을 망자계치(亡子計齒), 개나 말이 하는 일없이 나이만 더하듯이 아무 하는 일없이 나이만 먹는 일 또는 자기 나이를 겸손하게 이르는 말을 견마지치(犬馬之齒), 맑은 눈동자와 흰 이라는 뜻으로 미인을 형용해 이르는 말을 명모호치(明眸皓齒) 등에 쓰인다.