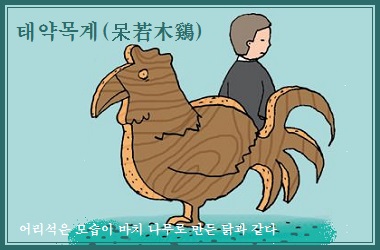

태약목계(呆若木鷄)

어리석은 모습이 마치 나무로 만든 닭과 같다는 뜻으로, 넋을 잃고 우두커니 있음을 비유한 말이다. 겉으로 보기에는 어리석어 보이지만 실제로는 매우 총명한 사람을 말하기도 한다.

呆 : 어리석을 태(口/4)

若 : 같을 약(艹/5)

木 : 나무 목(木/0)

鷄 : 닭 계(鳥/10)

(유의어)

매약목계(呆若木鷄)

목계양도(木鷄養到)

목계지덕(木鷄之德)

출전 : 장자(莊子) 외편(外篇) 달생(達生)

이 성어는 장자(莊子) 외편(外篇) 달생(達生)에 나오는 말로 그 내용은 다음과 같다.

춘추시대 제(齊)나라 기성자(紀渻子)라는 사람이 임금을 위해서 싸움닭(鬪鷄)를 기르고 있었다(紀渻子為王養鬬雞).

열흘이 되자 임금이 물었다. “이제 싸울 만한가?”

十日而問; 雞已乎?

그러자 기성자가 대답하였다. “아직 멀었습니다. 지금 한창 허세만 부리고 교만하며 제 힘만 믿습니다.”

曰; 未也, 方虛憍而恃氣.

열흘이 지나서 또 임금이 묻자, “아직도 멀었습니다. 다른 닭의 울음소리를 듣거나 그림자만 보아도, 곧 달려들려고 합니다.”

十日又問, 曰; 未也, 猶應嚮景.

열흘이 지나서 임금이 또 묻자, “아직도 안 되었습니다. 다른 닭을 보면 곧 눈을 흘기고 기운을 뽐내고 있습니다.”

十日又問, 曰; 未也, 猶疾視而盛氣.

그런지 십일 뒤에 임금이 또 묻자, “이제 거의 되었습니다. 다른 닭이 소리를 쳐도 아무렇지 않아서, 마치 나무로 만든 닭과 같습니다. 그래서 닭의 덕이 온전하기 때문에 다른 닭이 감히 가까이 오지도 못하고, 보기만 해도 달아나 버리고 맙니다.”

十日又問, 曰; 幾矣, 雞雖有鳴者, 已无變矣, 望之似木雞矣, 其德全矣. 異雞无敢應者, 反走矣.

매약목계(呆若木鷄)

나무 닭처럼 감정에 흔들리지 않는다

걸핏하면 남과 다투기 좋아하는 사람을 흔히 싸움닭이라 한다. 하지만 닭싸움에 이용하는 닭에 이렇게 날뛰는 닭을 투입하면 백전백패다.

동작이 민첩하고 성질이 사나울 필요는 있지만 쓸데없이 싸움을 걸어 체력을 낭비해서는 안 된다. 최상의 싸움닭은 나무로 만든 닭처럼 감정에 흔들리지 않게 길러진 닭이었다.

싸움닭이 아닌 것처럼 어리석어 보일 정도가 돼야 최고라는 말에서 수양이 높고 점잖은 사람을 가리키는 말이 됐고 나아가 융통성이 전혀 없는 사람을 지칭하기도 한다. 어리석을 매(呆)는 같은 뜻으로 '태'로도 읽혀 '태약목계'라 하기도 한다.

도박성 오락의 일종인 투계(鬪鷄)는 한국뿐 아닌 중국과 일본, 인도차이나 반도와 인도네시아까지 성행했다고 한다. 거미나 귀뚜라미, 개미까지 싸움을 붙여 도박을 즐긴 중국에서 특히 닭싸움은 고대부터 성행했던 모양이다.

춘추전국(春秋戰國)시대 제(齊)나라에서도 왕족이나 귀족들이 즐겼고 왕도 예외가 아니었다. 그 당시 싸움닭을 기르는 데 특별한 재능이 있었던 기성자(紀渻子)라는 사람이 있었다.

어느 때 왕이 기성자에게 최고로 잘 싸우는 닭을 기르라고 했다. 성급한 왕이 열흘이 지나 다 되었는가 묻고, 또 열흘 만에 다 길렀는지 물었다.

그럴 때마다 기성자는 다른 닭만 보면 달려든다며, 또는 강하긴 하지만 교만하여 자신이 최고인 줄 알고 있다며 기다려야 한다고 대답했다.

한 달이 지나 왕이 다시 이제 싸울 만한가 하고 물으니, 기성자가 이제 거의 되었다며 답한다. '다른 닭이 소리를 쳐도 아무런 변화 없이 마치 나무로 만든 닭처럼 바라만 보고 있습니다(鷄雖有鳴者 已無變矣 望之似木鷄矣)'.

이 단계에 이르러 이제 다른 닭이 감히 가까이 오지도 못하고, 보기만 해도 달아나 버리는 고수가 되었다고 했다.

장자(莊子) 외편(外篇) 중의 달생(達生)에 실린 내용이다. 목계양도(木鷄養到), 목계지덕(木鷄之德)이라 해도 뜻은 같다.

여야의 공방에서 선봉에 서는 싸움닭은 꼭 있다. 감정에 휘둘리지 않고 상대방의 약점만 품위 있게 파고들어야 정쟁이 아닌 고수의 싸움이 된다.

막말과 허위사실로 격분시켜 놓고 나중에 취소하는 추태를 부려서는 진흙탕 싸움을 면할 수 없다. 또한 나무 닭과 같이 도발에 흔들리지 않아야 정치도 볼만한 구경거리가 될 터이다.

▶️ 呆(어리석을 매, 어리석을 태, 지킬 보)는 상형문자로 保(보)의 고자(古字)이다. 강보에 싸인 아기를 본떴다. 그래서 呆(매, 태, 보)는 ①어리석다 ②미련하다 ③어리둥절하다, 그리고 ⓐ어리석다(태) ⓑ미련하다(태) ⓒ어리둥절하다(태) 그리고 ㉠지키다, 보호하다, 보위(保衛)하다(보) ㉡유지(維持)하다, 보존(保存)하다(보) ㉢보증(保證)하다, 책임(責任)지다(보) 따위의 뜻이 있다. 용례로는 멍든 자리를 매판(呆板), 언어 동작이 느리고 정신 작용이 완전하지 못함을 또는 정상적인 정신 상태를 잃어버린 상태를 치매(癡呆), 치매(痴呆), 히스테리 등의 경우에 나타나는 것으로 주위에 대하여 지나치게 무관심하여 언뜻 보기에 치매처럼 보이는 상태를 위치매(僞癡呆), 위치매(僞痴呆), 어리석은 모습이 마치 나무로 만든 닭과 같다는 뜻으로 넋을 잃고 우두커니 있음을 비유한 말을 태약목계(呆若木鷄) 등에 쓰인다.

▶️ 若(같을 약, 반야 야)은 ❶회의문자로 초두머리(艹=艸; 풀, 풀의 싹)部와 右(우; 오른손, 손으로 물건을 잡는 일)의 합자(合字)이다. 먹을 수 있는 나물을 캐는 일의 뜻으로 만약의 뜻으로 쓰임은 가차(假借)의 뜻이다. ❷상형문자로 若자는 ‘같다’나 ‘만약’이라는 뜻을 가진 글자이다. 若자는 艹(풀 초)자와 右(오른쪽 우)자가 결합한 모습이다. 그러나 갑골문에 나온 若자는 지금과는 전혀 다른 모습이었다. 갑골문에서는 양손으로 머리를 빗는 여인이 그려져 있었기 때문이다. 갑골문에서의 若자는 ‘온순하다’나 ‘순종하다’라는 뜻으로 쓰였었다. 금문에서부터는 여기에 口(입 구)자가 추가되면서 ‘허락하다’라는 뜻이 더해졌다. 하지만 소전에서는 若자가 ‘같다’나 ‘만약’과 같은 뜻으로 가차(假借)되면서 지금은 여기에 言(말씀 언)자를 더한 諾(허락할 낙)자가 뜻을 대신하고 있다. 그래서 若(약, 야)은 ①같다 ②어리다 ③이와같다 ④좇다 ⑤너 ⑥만약(萬若) ⑦및 ⑧이에(及) ⑨바닷귀신 ⑩어조사(語助辭) ⑪성(姓)의 하나 그리고 ⓐ반야(般若; 만물의 참다운 실상을 깨닫고 불법을 꿰뚫는 지혜)(야) ⓑ난야(蘭若; 사찰)(야) ⓒ성(姓)의 하나(야) 따위의 뜻이 있다. 용례로는 정도나 양 따위가 얼마 되지 아니함을 약간(若干), 어떠함을 약하(若何), 있을지도 모르는 뜻밖의 경우를 약혹(若或), 바둑에서 아직 어리석은 경지에 있다는 약우(若愚), 무덤이 집 모양과 같음 또는 그런 무덤을 약당(若堂), 자기의 몸이나 뜻이 더럽혀질 것과 같이 생각함을 약매(若浼), 갓난아이를 보호하는 것과 같이 함을 약보(若保), 이와 같이를 약시(若是), 이렇게를 약차(若此), 만일이나 혹시를 만약(萬若), 과연이나 아닌 게 아니라 정말로를 과약(果若), 분별이나 망상을 떠나 깨달음과 참모습을 환히 아는 지혜를 반야(般若), 늙은이와 젊은이를 노약(老若), 가정하여 말하자면을 기약(假若),큰 일을 당하여도 아무렇지 않고 침착함을 자약(自若), 큰 나라를 다스리는 것은 작은 생선을 삶는 것과 같다는 약팽소선(若烹小鮮), 부절을 맞추는 것과 같다는 뜻으로 꼭 들어맞아 조금도 틀리지 않음을 이르는 말을 약합부절(若合符節), 있는 둥 마는 둥을 약존약망(若存若亡), 이러 이러함을 약시약시(若是若是) 등에 쓰인다.

▶️ 木(나무 목)은 ❶상형문자로 땅에 뿌리를 박고 선 나무 모양을 본뜬 글자로 나무를 뜻한다. ❷상형문자로 木자는 나무의 뿌리와 가지가 함께 표현된 상형문자이다. 땅에 뿌리를 박고 가지를 뻗어 나가는 나무를 표현한 글자라 할 수 있다. 중·고등용 상용한자에서는 木자가 부수로 쓰인 글자가 많다. 쇠를 능숙하게 다루기 이전 쉽게 구할 수 있으며 가공하기 쉬운 성질을 가진 것이 나무였기 때문일 수도 있다. 그래서 나무와 관련된 한자를 보면 그 시대를 살아갔던 사람들이 나무를 어떻게 활용했고 인식했는지를 엿볼 수 있다. 木자는 나무를 그린 것이기 때문에 부수로 쓰일 때는 대부분이 나무의 종류나 상태에 관련된 뜻을 전달하게 된다. 그래서 木(목)은 (1)무명으로 된 것 (2)오행(五行)의 하나. 방위(方位)로는 동쪽, 철로는 봄이다. 빛으로는 푸른색으로 가리킨다. (3)어떤 명사 앞에 쓰여 나무로 된 무명으로 된의 뜻을 나타내는 말 (4)성(姓)의 하나 (5)목요일(木曜日) (6)팔음(八音)의 한 가지이다. 지어(枳敔)와 같은 종류의 나무로 만든 일종의 마찰(摩擦) 악기 등의 뜻으로 ①나무 ②목재(木材) ③널(시체를 넣는 관이나 곽 따위를 통틀어 이르는 말), 관(棺) ④오행(五行)의 하나 ⑤목성(木星; 별의 이름) ⑥목제 악기 ⑦형구(刑具; 형벌을 가하거나 고문을 하는 데에 쓰는 여러 가지 기구) ⑧무명(무명실로 짠 피륙) ⑨질박하다(質樸; 꾸민 데가 없이 수수하다) ⑩꾸밈이 없다 따위의 뜻이 있다. 같은 뜻을 가진 한자는 수풀 림/임(林), 수풀 삼(森), 나무 수(樹)이다. 용례로는 나무 인형을 목상(木像) 또는 목우(木偶), 나무 그릇을 목기(木器), 나무 도장을 목도장(木圖章), 나무를 다루어서 물건을 만들어 내는 일을 목공(木工), 나무와 풀을 목초(木草), 나무토막으로 만든 베개를 목침(木枕), 나무를 다루어 집을 짓거나 물건을 만드는 일로 업을 삼는 사람을 목수(木手), 술청에 목로를 베풀고 술을 파는 집 목로주점(木壚酒店), 나무나 돌과 같이 감정이 없는 사람을 비유하여 목석(木石), 나무에도 돌에도 붙일곳이 없다는 뜻으로 가난하고 외로워서 의지할 곳이 없는 처지를 이르는 말을 목석불부(木石不傅), 나무에도 돌에도 붙일 데가 없다는 뜻으로 가난하고 외로와 의지할 곳이 없는 경우를 이르는 말을 목석난득(木石難得), 나무 인형에 돌 같은 마음이라는 뜻으로 감정이 전연 없는 사람 또는 의지가 굳어 마음이 흔들리지 않는 사람을 일컫는 말을 목인석심(木人石心), 나무나 돌로 만든 사람의 형상을 이르는 말을 목우석인(木偶石人), 나무 인형에 옷을 두른 것이라는 뜻으로 아무 능력이나 소용이 없는 사람을 비유해 이르는 말을 목우인의(木偶人衣), 나무나 돌처럼 아무런 감정도 없는 마음씨의 비유를 일컫는 말을 목석간장(木石肝腸), 나무 껍질이 세 치라는 뜻으로 몹시 두꺼움을 이르는 말을 목피삼촌(木皮三寸) 등에 쓰인다.

▶️ 鷄(닭 계)는 ❶형성문자로 鶏(계)는 통자(通字), 鸡(계)는 간자(簡字)이다. 뜻을 나타내는 새조(鳥; 새)部와 음(音)을 나타내는 奚(해, 계)로 이루어졌다. 새벽을 알리는 새(鳥)의 뜻이 합하였으며 닭을 뜻한다. ❷상형문자로 鷄자는 ‘닭’을 뜻하는 글자이다. 鷄자는 奚(어찌 해)자와 鳥(새 조)자가 결합한 모습이다. 奚자는 상투를 손으로 잡은 모습을 그린 것이지만 여기에서는 닭 볏으로 응용되었다. 사실 갑골문에 나온 鷄자는 좀 더 직관적이었다. 닭 볏과 다리, 꽁지까지 그대로 묘사되어 있었기 때문에 한눈에도 이것이 닭을 그린 것임을 알 수 있었다. 그러나 소전으로 넘어오면서 닭의 볏은 奚자가 대신하게 되었고 隹(새 추)자가 더해지면서 볏이 있는 새를 뜻하는 雞(닭 계)자가 만들어지게 되었다. 그러나 이마저도 해서에서는 隹자가 鳥자가 바뀌면서 지금은 鷄자가 ‘닭’이라는 뜻으로 쓰이고 있다. 그래서 鷄(계)는 ①닭(꿩과의 새) ②화계(花鷄: 되새. 되샛과의 겨울 철새) ③폐백(幣帛)의 하나 ④성(姓)의 하나 ⑤현(縣)의 이름 ⑥산(山)의 이름 ⑦물의 이름 따위의 뜻이 있다. 용례로는 닭의 알 달걀을 계란(鷄卵), 닭의 울음을 계명(鷄鳴), 닭고기를 계육(鷄肉), 닭을 가두어 두는 장을 계사(鷄舍), 닭과 개를 계구(鷄狗), 닭고기를 넣고 끓인 국을 계탕(鷄湯), 닭의 갈빗대라는 뜻의 계륵(鷄肋), 닭의 주둥이라는 뜻의 계구(鷄口), 사내끼리 성교하듯이 하는 짓을 계간(鷄姦), 밤눈이 어두워 밤에 사물을 잘 보지 못하는 사람을 계맹(鷄盲), 닭을 잡아서 그 뼈나 눈을 보고 치는 점을 계복(鷄卜), 닭이 새벽을 알림을 계신(鷄晨), 닭고기를 넣고 끓인 국을 계탕(鷄湯), 닭의 갈빗대라는 뜻으로 먹기에는 너무 양이 적고 버리기에는 아까워 이러지도 저러지도 못하는 형편을 계륵(鷄肋), 닭의 주둥이라는 뜻으로 작은 단체의 우두머리를 이르는 말을 계구(鷄口), 닭의 무리라는 뜻으로 평범한 사람의 무리를 비유적으로 이르는 말을 계군(鷄群), 독서하는 방을 계창(鷄窓), 닭을 기르는 일을 양계(養鷄), 집에서 기르는 닭을 가계(家鷄), 닭을 잡아서 죽임을 도계(屠鷄), 싸움 닭을 투계(鬪鷄), 썩지 아니하도록 하기 위하여 내장을 빼고 털을 뽑고 얼린 닭을 동계(凍鷄), 묵은 닭을 노계(老鷄), 때 아니게 낮에 우는 닭을 오계(午鷄), 어미 닭을 모계(母鷄), 털이 흰 닭을 백계(白鷄), 닭의 무리 속에 한 마리의 학이라는 뜻으로 평범한 사람들 가운데서 뛰어난 한 사람을 계군일학(鷄群一鶴), 닭의 무리 가운데 한 마리의 학이란 뜻으로 많은 사람 가운데 뛰어난 인물을 계군고학(鷄群孤鶴), 계란에도 뼈가 있다는 속담으로 복이 없는 사람은 아무리 좋은 기회를 만나도 덕을 못 본다는 말을 계란유골(鷄卵有骨), 동쪽 닭과 서쪽 개가 우는 소리가 들린다는 뜻으로 닭 우는 소리와 개가 짖는 소리가 여기저기에서 들린다 하여 인가가 잇대어 있음을 계견상문(鷄犬相聞), 닭이 울고 개가 짖는다는 뜻으로 인가나 촌락이 잇대어 있다는 계명구폐(鷄鳴狗吠), 닭의 울음소리를 잘 내는 사람과 개의 흉내를 잘 내는 좀도둑이라는 뜻으로 천한 재주를 가진 사람도 때로는 요긴하게 쓸모가 있음을 계명구도(鷄鳴狗盜), 닭 울음소리를 묘하게 잘 흉내 내는 식객을 계명지객(鷄鳴之客), 닭의 부리와 소의 꼬리라는 뜻으로 큰 단체의 말석보다는 작은 단체의 우두머리가 되라는 말을 계구우후(鷄口牛後), 닭 울음의 도움이란 뜻으로 어진 아내의 내조를 계명지조(鷄鳴之助), 살갗은 닭의 가죽처럼 야위고 머리칼은 학의 털처럼 희다는 뜻으로 늙은 사람을 계피학발(鷄皮鶴髮), 닭과 돼지가 한데 어울린다는 뜻으로 같은 고향 사람끼리 서로 친목을 도모함을 계돈동사(鷄豚同社), 닭과 집오리가 먹이를 서로 먼저 먹으려고 다툰다는 뜻으로 여염의 사람들이 서로 다툼을 계목쟁식(鷄鶩爭食), 닭 대가리는 될지언정 쇠꼬리는 되어서는 안 된다는 말로 남의 위에 서야지 남의 꽁무니에 따라 다녀서는 안됨을 계시우종(鷄尸牛從), 몸이 쇠약해서 침상에 기대어 몸을 지탱함을 계골지상(鷄骨之床), 다른 사람의 권세에 빌붙어 승진하는 것을 계견승천(鷄犬昇天), 맨드라미 열매의 과육이라는 뜻으로 여성의 젖가슴을 계두지육(鷄頭之肉) 등에 쓰인다.