무주 구간 탐사 다섯 번째.

2019년 12월 12일, 목요일, 맑음, 추움. 하늘 쾌청.

설천면 구천동 덕유산리조트 ~ 검령 ~ 안성면 덕산리 덕산저수지

오늘의 탐사 목적은 덕유산리조트에서 안성면으로 넘어가는 고갯길 검령(劍嶺)을 확인하는 것. 이로써 설천~안성 간을 최단 거리로 연결할 수 있는지를 검증하는 것.

단순명쾌하게 결론만 먼저 말하면,

①껌녕재[劍嶺]는 그 자리에 잘 있었다.

②무주리조트 골프코스 쪽에서 접근하는 것은 일단 불가능해 보이나 리조트 측과 협의해 볼 여지는 있겠다.

③안성면 덕산 저수지 쪽에서 검령으로 접근하는 것은 약간의 손질만 하면 문제없을 정도로 훌륭한 길이다.

탐사 과정은 매우 힘들었다.

거리로는 4킬로미터에 채 못 미치는 거리여서 다소 얕본 것이 ‘실책’이었다고 할 수 있고,

골프코스를 경유해 볼 시도를 애당초 하지 않은 것도 힘든 탐사가 된 원인이었다.

안성면 덕산리 덕곡마을 - 탐사팀 집합.

탐사팀은 오늘따라 인원이 많이 줄어서 장기윤·정병귀·최태영 세 명만이 투입되었다.

차 두 대가 덕산제 아래 ‘삼향삼색고을 권역센터’에서 만났다.

올 겨울 들어 가장 쌀쌀한 아침 기온.

정 국장이 나의 옷차림을 걱정한다. 춥지 않으실까요?

모직 남방셔츠가 외피(外皮)인 차림이니 그럴 법도 했다.

하지만 안감으로 털이 두텁게 붙어 있어 괜찮을 거라며 밀어붙였다.

사실은 바람이라도 불면 어쩌나 속으로 약간 걱정이긴 했다.

한 대를 이곳에 세워두고, 나머지 한 대에 세 명이 모두 타고 구천동 리조트 쪽으로 이동, 관광 곤돌라를 타고 설천봉 정상에 올라, 만선봉~검령~덕산리 그렇게 움직이기로 한다.

덕유산 리조트에서 곤돌라를 타고

9시에 곤돌라의 승차권을 팔기 시작하는 것으로 잘못 알았던 것도 작은 실책의 하나지만,

열 시까지 기다리는 동안 커피도 한 잔 마시고,

설천봉 레스토랑에서 먹을 예정이던 김밥을 따뜻한 동안에 먹어 치울 시간으로,

또 오랜만에 찾아온 스키 리조트의 왁짜한 분위기에 익숙해지는 시간으로 활용할 수 있었다.

곤돌라를 타고 올라 설천봉 정상에 내려선 시각은 10시 20분.

산도 산도 많기도 해라

덕유산의 주봉인 향적봉 1천6백여 미터, 북쪽으로 이어지는 능선 상의 설천봉은 1천5백여 미터. 산 아래에서 보면 거의 비슷해 보이지만 1백 미터나 차이가 있다.

하지만 역시 덕유산의 연봉답게 칼 능선은 무빙(霧氷)의 나라가 되어 우리를 맞았다.

공기 중의 습기가 나뭇가지나 풀에 내려앉아 얼어붙은 상고대.

습기를 머금은 바람이 불어오는 방향으로 상고대는 자라난다.

마치 물고기의 등지느러미처럼 얇고 하늘하늘하게, 그러나 확실한 질감과 냉기를 오래도록 유지하면서 상고대는 나뭇가지에 붙어 버틴다. 겨울이 지나가기까지.

눈꽃과는 또 다른 이 특이한 풍경은 사람들의 탄성을 자아내기에 충분하다.

무진장고원의 최고봉 덕유에 올라서니 상고대 말고도 볼거리는 훨씬 많다.

눈앞 가까운 북쪽에는 적상산, 그 위의 안국사와 희고 긴 구조물. 그리고 청량산.

서쪽, 안성면의 넓은 들판.

북서쪽, 용담호를 건너는 긴 다리 두 개와 운장산.

북동쪽, 민주지산.

동쪽, 대덕산, 초점산, 삼봉산, 뾰족한 가야산. 이 방향으로는 가야산이 단연 압권이다.

남서쪽, 팔공산, 덕태산. 여기서 보니 1천 미터를 조금 넘는 정도의 이런 산은 ‘잽’도 안 된다. 진안고원에서 진안은 ‘저지대’에 해당하는 셈. 그리고 더 멀리, 아주 조금만 보이는 마이산.

그리고 남쪽, 하늘과 맞닿은 긴 능선을 보이는 지리산의 위엄.

참, 산도 산도 많기도 하다. 한반도 땅의 70퍼센트가 산악지대이니 당연하겠지만 그나마 우리 무진장지역은 더 심하다.

높은 곳에서 내려다보고 싶어 하는 산악인들의 정서를 다소나마 이해할 것 같았다.

(노랑 : 향적봉, 주홍 : 설천봉, 파랑 : 만선봉)

등산가 장 선생은 “여기서 향적봉까지 30분이면 왕복할 수 있다”면서 “이왕 올라왔으니 주봉을 한 번 밟아야 하지 않겠느냐”고 유혹한다.

7백여 미터 떨어진 곳이라지만 30분에 가능하다는 것은 믿어지지 않는데, “평평한 길이고 거의 나무 데크로 이어져 있어 비교적 쉽다”는 것이다.

알프스 융프라우봉(峰) 정상의 레스토랑을 흉내낸 듯한 식당도, 국적불명의 높다란 정자도 모두 ‘일 없다’.

우리는 얼른 검령을 찾아 무진장고원길의 경로를 이어내야 하는 역사적 사명을 띠고 있는 것.

아쉬워하는 장 선생을 설득, 북쪽 능선을 타고 내려 만선봉 쪽을 향한다.

안전을 위해 설치한 나무데크를 타넘는 ‘약간의 불법(?)행위’를 저지르면서.

이렇게 진안팀은 ‘독일병정’스럽다.

설천봉에서 만선봉까지, 죽었다가 살아난 이야기

고난의 길이 기다리고 있었다.

설천면 쪽에서 검령 오르는 길을 덕유산 골프코스가 막고 있어 이렇게 거꾸로 내려가며 검령을 찾으려 한 것인데, 그것이 이렇게 험난한 길이었을 줄이야.

눈이 녹지 않고 쌓인 어두운 북벽은 공포의 대상이었다.

가파른 경사에, 눈과 산죽 잎이 섞인 미끄러운 발 아래, 철쭉의 딱딱한 가지와 잡목들,

거기다 온통 깔린 돌과 불쑥불쑥 나타나 발길을 가로막는 큰 바위들.

아이젠을 왜 신지 않았을까, 스틱은 왜 안 가지고 왔을까, 옷은 왜 이렇게 입어서 자꾸만 나뭇가지에 걸리는 걸까, 나는 왜 이렇게 겁이 많을까…

온갖 자책을 씹으면서 두 사람을 따라 내려가기에 바빴다.

서너 번이나 미끄러지고 장 선생의 도움을 여러 번 받으면서 바위와 잡목의 능선을 내려가기 무려 세 시간 만에야 만선봉에 내려설 수 있었다.

뒤돌아보니 출발지점 설천봉은 바로 머리 위에 있었는데.

거리는 2킬로미터가 채 안 되는데.

자세한 이야기는 쓰고 싶지도 않다.

정상에서 손가락이 얼어붙을 듯하던 추위는 그새 다 잊었다는 말만 할 뿐이다.

그 세 시간동안 정병귀 대장은 일행을 한 발 앞서 내려가면서 길을 찾고, GPS를 들여다보고, 다른 선험자들의 블로그를 뒤져가며 제대로 가고 있는지 확인하는 등… 애를 썼다.

어차피 나 같은 길치는 도움이 되지 않으니 사고 없이 잘 따라가 주기만 해도 1백 점인데 장 선생의 발목을 붙잡으며 도움을 받아야 했으니 참 한심하다.

(엄청 넓은 무주리조트 주차장, 텅텅 비었다.)

(눈길에 쩔쩔 매면서도 거대한 주목 앞에서 감탄하는...)

(갈림길에서 방향 찾기...)

그래도 지금까지의 경험을 헛고생이라고만 생각하지는 않는다.

첫째, 그 와중에도 기록을 남겨야 한다는 생각 때문에 여러 번 멈추어 사진을 찍었다.

둘째, 태백산에서 본 이래 수십 년 만에 자생 주목(朱木)의 군락지를 만나게 된 것은 큰 소득이었다.

설천봉 정상에서 보았던 죽은 나무들은 스키장을 조성하면서 슬로프에 있던 나무들을 옮겨 심은 것이었단다. 수백 년 묵어야 그 정도로 자랄 수 있다는 아까운 주목들이 그렇게 죽어갔다. 역시 인공이 자연을 능가하는 것은 불가능하다.

(멋있는 나무가 아니라, 불쌍한 나무...)

만선봉

이곳 만선봉(고도 1,240미터)도 또 하나의 스키 슬로프가 시작되는 곳인데 ‘선수용 코스’라 하여 매우 매우 가파르다.

비(非)시즌일 때 장 선생이 거꾸로 올라와 본 적이 있었단다. 얼마나 가팔랐던지 타고난 체력의 이 등산가조차 펜스를 잡고 올라와야 했더란다.

나는 내려다보기조차 무서워서 슬로프가 시작되는 곳까지는 감히 가보지도 못한다.

(빤히 올려다보이는 설천봉...)

(하늘색 : 구천동 입구 스키숖 거리, 주황색 : 리조트 주차장, 빨간색 : 슬로프 시작점까지 가서 내려다보는 장기윤 선생.)

(눈물 젖은 김밥. 싸느랗게 식은 밥이 체하지나 않을지.)

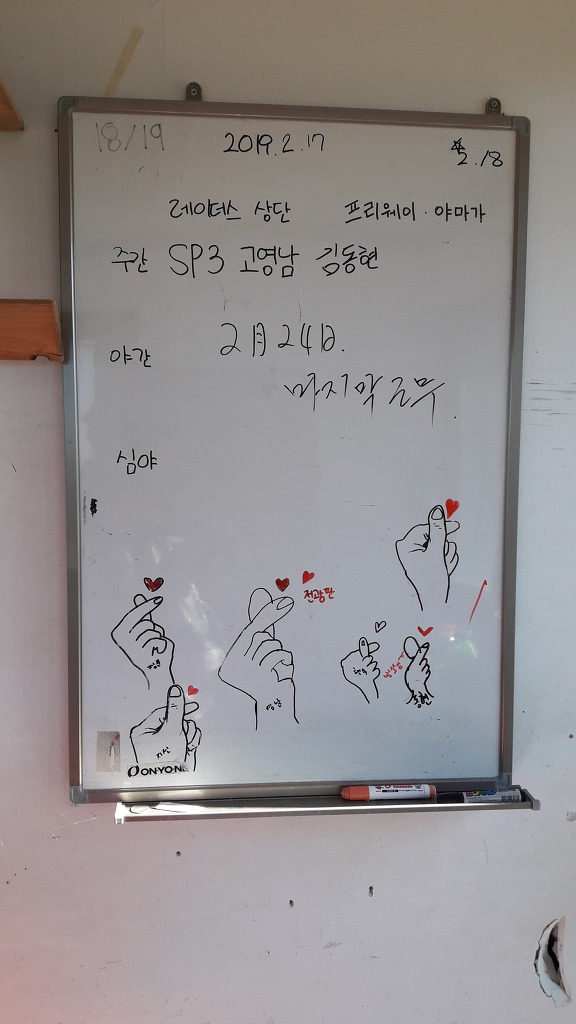

이곳은 용도폐기 되었는지 헬리포트도 폐쇄, 리프트도 멈춰있고, 리프트를 관리하는 사무실도 문이 닫혀 있는데 사무실 벽에 걸린 하얀 칠판에 ‘2월 24일 마지막 근무’라 씌었다.

비정규직·임시직 근무자들에게 “이제 그만 나오라”는 통보를 이렇게 한 것인가?

햇살 가득한 사무실 앞에 앉아 쉬었다. 죽음의 북벽 코스에서 살아 돌아온 것을 서로 축하하면서. 싸느랗게 식은 김밥을 간식으로 먹으면서.

만선봉~검령.

너무 오래 쉰 모양이다.

다시 길을 나서는데 무릎이 삐끗거린다.

모처럼 근육이 펌핑(pumping)되었을 때 그 탄력을 유지하면서 계속 걸었어야 한다.

이 코스는 비교적 순탄했다.

빽빽한 산죽의 숲을 헤쳐 가며 걷는 것도, 곧 나타난 울창한 송림 사이를 걷는 것도 모두 좋았다.

소나무가 정말 대단하다. 궁궐이나 절집을 지을 때 쓰였을 법한 굵고 곧게 자란 노송이 여러 군데에 보였다.

(2/2에 계속)