무주의 지명 공부를 시작하다

무주를 잘 모르다가 최근에 ‘무진장고원길’을 설계하려고 열심히 답사 다니며 공부하고 있다. 이 과정이 나는 매우 즐겁고 행복하다. 나는 특히 지명에 얽힌 이야기에 관심이 많아서 마을이름·산이름·고개이름 따위를 듣는 족족 외우려 하고 그 이름의 유래를 밝혀보려는 시도를 멈추지 않는데, 말하자면 좋은 ‘먹을거리’, ‘놀거리’가 눈앞에 펼쳐지고 있기 때문이다.

귀밑재는 과연 내 추측대로 구미ㅅ재가 옳을까?

‘오무들’의 오무는 무슨 뜻이며, ‘유속·율속’ 등 마을 이름에서 ‘속’은 무슨 뜻일까?

옛 지도에 나오는 ‘심리수곡(深梨水谷)’은 요즘에 뭐라고 부르고 있을까?

따위의, 궁리할 거리가 잔뜩 생겨나서 신났다. 지평이 넓어진 셈이다.

아마추어 수준에 불과하지만 이렇게 연구해낸 성과를 조금씩 피로(披露)해보려 한다.

향후 무진장고원길의 중요한 루트가 될 남대천을 따라 상류로 올라가면서 만나는 지명들을 하나씩 짚어볼 생각이다.

들어가기 전에

①늘 그렇지만, 필자가 주장하는 것은 어디까지나 개인의 좁은 생각의 결과일 뿐이며, 내가 접할 수 있는 고증자료 또한 방대하지 못하므로 한계가 명확하다.

따라서 잘못된 추측을 하는 경우도 분명히 있으므로 누구나, 언제든지, ‘한 수 가르쳐 주시면서 함께 공부한다’는 차원에서 서슴없이 반론·반박·이견(異見)을 제기해 주시면 오히려 고맙겠다는 말씀을 다시 드린다.

②<한글학회 지은 한국지명총람>이 내가 자주 참조하는 전적(典籍)이다.

두어 번 언급한대로 <진안군 향토문화백과사전>, <진안의 지명> 등에서도 거의 이 전집의 해설을 그대로 답습하고 있다. 아마도 다른 지자체의 경우에도 마찬가지가 아닐까 한다. 우리땅 지명에 대해 전국적으로 광범위하게 조사한 자료로는 거의 유일하기 때문일 것이다.

그런 만큼 그 노력과 성과에 감사하지만, 내용을 더 세밀하게 들여다보면 권위를 인정해야 할 부분과 꼭 수긍할 수만은 없는 부분이 있다.

그런 한계를 가지고 있으나마, 현재 불리고 있는(한자화한) 지명의 원래 이름과 유래 등에 대해 작은 실마리라도 제공하는 전범으로서 그 위치는 뚜렷하다.

이 귀중한 전집은 1981년에 초판을 발행하였고 1988년·2003년·2017년에 각각 2쇄·3쇄·4쇄를 간행하였으나 판(版)이 개정 또는 증보된 적은 없는 것으로 보인다. 한글학회가 큰 업적을 이루면서 부족한 부분이나 잘못된 부분은 추후에 더 찾아내어 개정·증보할 계획이었겠으나, 아쉽게도 후속 작업은 중단되어 있다.

(1)오산(吾山)리

앞선 글(2020.1.15 ‘무주구간 탐사 일곱 번째’)에서 “오산[나의 산]이라니? 오동나무 오(梧)를 잘 못 쓴 것은 아닐까?” 라고 의문을 제기했었다.

조사 결과 그것은 아니었고, 한글학회 책(앞으로 ‘지명총람’이라 줄여서 부르기로 한다)의 해설을 그대로 인용하면 다음과 같다.

“오산리(吾山里)[오무, 오산]【리】본래 무주군 신풍면의 지역으로서 외딴 산이 있으므로 오무 또는 오산이라 하였는데, 1914년 행정구역 폐합에 따라 왕정리 일부와 북면의 율속동을 병합하여, 오산리라 해서 무주면(읍)에 편입됨.”

같은 글 <무주 구간 탐사 일곱 번째>에서, 점심 먹으려던 식당이 ‘오무기사식당’이었던 것을 상기하시기 바란다.

오산마을 남쪽 끝에 있는 이 식당의 이름과, 마을 남서쪽 들판의 이름 ‘오무들’에 모두 오무가 들어있다. 즉, 오산의 옛 이름이 오무였던 것.

지명총람도 이 ‘오무’를 동리의 원래 이름으로 보고 있는 듯하다. 곳곳에서 오무를 주된 이름으로 쓰고 있기 때문이다.

오산교(吾山橋) 【다리】오무에 있는 다리.

용고개[용현]【고개】오무에서 장백리로 가는 고개.

왕정농원[旺亭農園]【마을】 오무 동북쪽에 있는 마을. 1955년 정부보조로 정착했음.

그런데 다른 표제어에서 오무는 한자로 ‘鰲茂’라 쓰는 것으로 실려 있는데, ‘외딴 산이 있으므로…오무라 하였다’고 한 것과 인과관계가 수긍되지 않는 한자표기다.

鰲는 자라 오, 茂는 풀 우거질 무. ‘외따로 선 산’과는 관계없는 글자들이기 때문이다.

이 엉뚱한 한자이름을 두고 한참 고민하다가 그것이 ‘외뫼’의 소리(音)만 딴 이두식 표기가 아닐까, 라는 의심이 들었다.

그러면 그 ‘외딴 산’은 어느 산을 말할까. 필자는 얼핏 마을 앞 남대천을 막고 선 절벽 같은 길쭉한 산을 가리킨다고 직감했다. 북쪽으로 용고개가 있는 바로 그 산.

하지만 카카오맵·네이버지도 등 어떤 온라인 지도에도 오산리 부근에 ‘외뫼’ 또는 그 비슷한 뜻을 유추하게 하는 산 이름은 나와 있지 않다.

이를 추적한 결과는 다음과 같다.

독모산과 석모산

우선, 지명총람에 실린 또 다른 주제어 ‘독모산’을 보자.

독모산(獨慕山)[독뫼산·독무산] 【산】 설천면 길산리와 소천리 경계에 외따로 있는 산.① 옛날 천지개벽 때 경남 거창에서 외딴 산 둘이 떠내려 오다가 그 중 큰 것은 소천리에 주저앉고 작은 것은 이곳에 있다 하며, 독산고송(獨山孤松)이라 하여 설천8경의 하나②로 유명함.

독모산의 별칭은 독모·독무로서 ‘뫼’를 이두식 한자로 옮기는 과정에서 ‘모·무’로 혼용했다.

홀로 독을 쓴 것은 ‘외딴 산, 외뫼’의 의미를 살렸으나 사모할 慕는 뫼의 소리를 딴 글자.

그런데 위치 설명(밑줄 ①) 에 따르면 이 독모산이 외뫼(오무·오산)마을의 상징이 되기 어렵다. ‘길산리와 소천리 경계’에 있는 산이며 ‘설천8경의 하나(밑줄②)’이기 때문이다(오산리는 무주읍). 또한 ‘이곳’의 설명도 되어 있지 않다.

여기서 많이 혼란스러운 시간을 보내야 했다.

설화(위 붉은 색 부분)를 바탕으로 또 다른 외딴 산을 찾았다.

오산리의 산과 신기하게도 닮은 꼴인 산이 있다. ‘떠내려 오다가 소천리에 주저앉은 큰 산’. 그것은 나제통문이 뚫려있는 역시 길쭉하고 날렵하게 생긴 산으로 ‘석모산’이라 불리는 산이다. 지명총람은 ‘생김새가 모자와 같아서 붙은 이름’이라고 해설하고 있다.

석모산(石帽山) 【산】 새말(설천면 소천리 신촌) 동남쪽에 걸쳐 있는 산. 높이 약 590미터. 모양이 모자와 같음.

이 표제어의 위치설명으로 보아 바로 이 산이 ‘떠내려 오다가 소천리에 주저앉은 큰 산’임을 알 수 있다.

하지만 산 이름은 왜 석모산일까?

전라도·경상도의 발음습관으로 돌을 ‘돍’ 또는 ‘독’이라 한다. 누군가가 독모산의 獨을 고유어 돌(독, 돍)로 착각하고 ‘돌 石’으로 잘못 쓴 것은 아닐까. 慕가 帽(모자)로 바뀐 것은 첫 글자를 石으로 바꿔 쓴 필연의 결과다(산 모양이 ‘나폴레옹의 모자’처럼 생기기는 했다).

그러니까 석모산도 원래는 독뫼·외뫼였을 것이다. 거창 쪽에서 떠내려 온 두 개의 ‘외뫼’ 중 큰 산 하나에만 이름(석모산으로 변한 채)이 붙어있는 셈이다.

(참고) 그런데 지명총람 독모산의 ‘소천리와 길산리의 경계를 이루는 곳’이라는 설명은 매우 잘못된 것으로서, 길산리와 소천리는 경계가 맞닿아 있지 않으며 그 비슷한 위치에 외딴 산이 있지도 않다(이런 점도 지명총람을 완벽히 신뢰하기 어렵게 하는 부분이다).

또, 이렇게 상류 쪽으로 10킬로미터나 떨어져 있는 석모산을 근거로 외뫼마을(오산리)을 설명할 수는 없다.

(참고) 네이버 지도에서 ‘독모산’을 발견하기는 했으나 이는 행정지역(동네)명으로서 설천면 반디랜드와 태권도원 사이의 어름을 대강 가리키고 있을 뿐 특정하지 못하고 있고, 그 위치에는 외딴 산이 있지도 않다.

이런 점들을 종합하여 나는 ‘오산마을 동쪽 앞 남대천을 병풍처럼 가리고 서있는 절벽 같은 산, 북쪽으로 용고개가 있는 산’을 독모산(외뫼)이라고 강하게 추측한다.

식당과 들판에 오무라는 옛 이름을 쓴 것을 보면 이해하기 어렵고 연유도 모르는 채 마을에서는 오랫동안 그렇게 불렀던 것 같다.

현장에 다시 가서

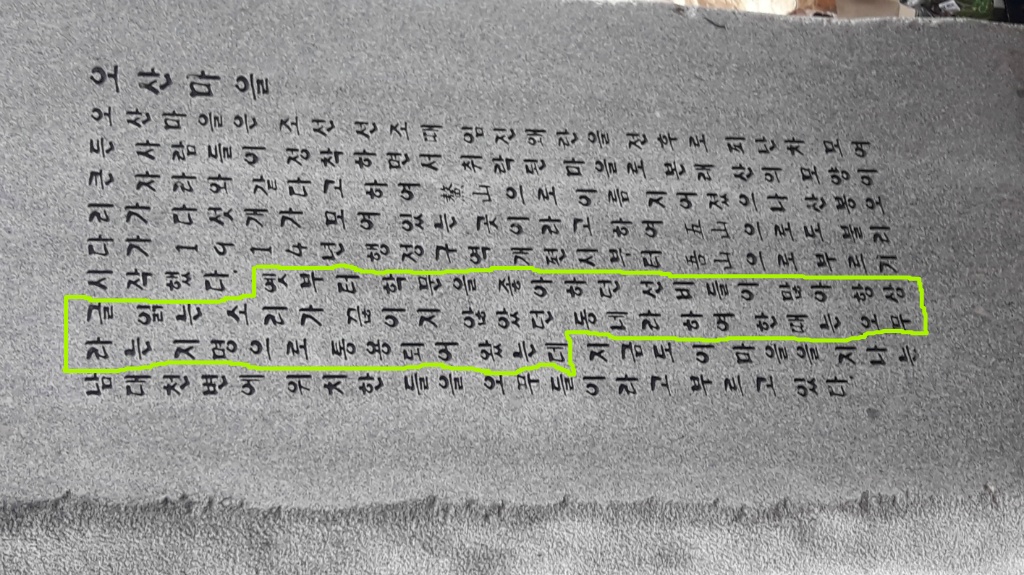

이 가설을 확인하기 위하여 답사 며칠 후 다시 현장에 가서 주민들에게 물어보았으나 만족할 대답을 듣지 못했다. “마을 이름을 쓴 비석 뒷면에 유래가 새겨져 있으니 그걸 읽어 보시오.”

(연두색 : 마을이름 비석, 주황색 : 안동 권씨 세거비.)

마을의 당산 아래 비석에는 다음과 같은 유래가 씌어 있다.

읽어보지 않은 것만도 못한 해설이다.

자라목처럼 길게 빠져나온 산의 형상을 보고 오산(鰲山)이라 했다면 차라리 그대로 두는 것이 나았을 것을, ‘다섯 산[五山]’이라거니 ‘나의 산[吾山]’이라거니 하는 엉뚱한 형태로 바꾼 것은 옛사람들의 분별없는 행위였다.

더더욱 기가 막히는 것은 ‘글 읽는 소리가 끊이지 않아 오무라 했다’는 터무니없는 설명이다. ‘오무’에는 한자표기를 병행하지도 않았다.

외뫼의 이두식 표기였다는 내 추론이 점점 더 강한 설득력을 얻는다.

높이 2미터가 넘어 보이는 거대한 빗돌에는 맨 꼭대기에 자라[鰲]를 새겼고, 가운데쯤에 선비의 상징인 서책의 형상(?)이 조각되어 있다.

안동 출신의 춘곡(春谷) 권표(權杓)라는 사람이 세거를 시작한 곳이라는 비석은 있지만, 동네의 입지로 보아 학인(學人)의 고장이라기보다는 남대천과 나루터를 자원 삼아 많은 물동량을 취급하던 상업과 교통의 중심지였을 것인데.

(빨강 : 자라, 파랑 : 서책(?))

결론

많은 정보가 엇갈리어 복잡해진 이야기를 가닥을 잡아 정리하자면,

“외딴 산이 있어 외뫼라 불렀고”(지명총람에 실린 설화를 바탕으로 한 추론), “그것을 소리만 딴 이두식 한자 鰲茂라 표기했다”(나의 추론). 그 후 五山·吾山 등으로 왔다갔다 것은 어려운 한자를 이해하지 못한 옛 공무원(?)의 실수 또는 임의로 붙인 글자들이었을 것이다(나의 추론).

제안

나의 이 추론이 전혀 엉터리 같지만 않다면, 이 기회에 오산마을 앞에 있는 산을 확실하게 ‘작은외뫼’로, 설천면 소천리의 석모산은 ‘큰외뫼’로 고쳐 등재(국토지리정보원)하여 원래의 이름을 찾아주고,

설화에 얽힌 그럴듯한 '장소 마케팅'의 소재로 활용할 수도 있을 것으로 보는데

관계자 여러분들은 어떤 생각이실지.

(1월 26일, 오무기사식당에서 받은 청국장찌개 백반. 설 연휴기간이어서 여러 음식이 반찬으로 나왔다.)

(최태영)