방어령고개가 침령산성이 된 이야기

최근 전북가야·장수가야가 매우 뜨겁다. 전설이 되어버린 고대국가 가야는 경상도 일대를 강역으로 하는 것으로만 알려져 있다가 가야의 유물이 전라도에서도 발견되기 시작하자 고고학계에서는 “혹시 가야가 전라남북도에도 걸쳐져 있었던 것은 아닐까”라는 의심을 내기 시작하였고 그 성과가 조금씩 알려지고 있다.

장수군은 일찍부터 봉화대나 옛 무덤 등의 유적을 발굴해내고 '장수가야'라 이름 붙이면서 장수군의 뿌리 찾기를 시작하였고, 문재인 정부의 초기 국정과제 중 하나로 가야의 실체 찾기가 채택되기까지 했다.

옛 가야의 국경을 감시하는 많은 수의 봉수대, 지배계층의 무덤들과 더불어 최근 발굴된 성과 중 가장 큰 것이 아마도 대적골 제철유적과 침령산성터의 발견이다.

침령산성은 장계면과 천천면 사이를 남북으로 길게 달리는 능선에 있다.

장수나들목으로 가기 위하여 계남면 침곡리 앞길을 통과하다 보면 오른쪽으로 보이는 긴 능선이 바로 방어령이 있는 산줄기다.

오른쪽으로 작은 내(장계천)를 건너 들어가면 사곡(梭谷)마을 표지석이 커다랗게 서있고 ‘북실’이라는 고유어 이름이 함께 새겨져 있는 마을입구가 나타나는데, 침령산성 유적지 안내판도 함께 있다.

마을은 내를 따라 길고 좁게 형성되어 있어 '북'이라는 이름이 붙을 만하다.

북은 옛 베틀의 한 부품으로, 실(씨줄)을 감아두고 날줄 사이를 좌우로 왔다갔다 하며 실을 풀어 베를 짜 내리는 데 쓰이는 기구,

양쪽 끝이 뱃머리처럼 뾰족하고 몸통이 날렵한 유선형으로 되어 있다. 마치 세동[細洞, 가는 골]이라는 마을이름이 생긴 연유와도 비슷하다. 사곡의 사(梭)는 북을 뜻하는 한자.

마을을 통과하여 꽤 한참을 들어가야 산성이 있는 산 아래에 도착하는데 산은 올라갈수록 경사가 심해진다. 포장도 되어있지 않은 검은 진흙밭길이 사륜구동 자동차로도 오르기 힘겹다.

최근 장수군이 침령산성의 발견 이후 이를 널리 알리기 위한 여러 시설을 하느라 공사가 대규모로 이루어지고 있는 현장까지만 차가 올라갈 수 있고 그 다음부터는 걸어서 올라야 한다.

정상에 올라서면 바로 눈에 띄는 것이 최근에 복원하여 단면을 보여주는 성벽의 일부 모습이다.

무진장고원길 탐사팀이 찾아갔던(12월 3일) 당시의 이야기는 이미 글로써 전했으니 2019년 12월 5일에 올려둔 글을 참조하면 되겠다. http://cafe.daum.net/jinanmasil/O6Xp/16

그 글의 말미에도 ‘침령’이라는 이름은 잘못 되었음을 주장했는데, 오늘 다시 한 번 더 깊이 들어가 보려 한다.

침령산성이라는 이름은 최근(2016년) 발굴팀이 붙인 이름인데 이는 산성 아래의 또 다른 동네가 침령마을이기 때문으로 보인다.

침곡리와 침령의 ‘침’은 한자로 砧이라 쓰는데 다듬잇돌 또는 방아라는 뜻이다. 방아재(골) 또는 다듬잇재(골)이 되겠는데, 경사가 심한 진안 동향면의 수침(水砧, 물방아)마을에도 급히 떨어져 내리는 물가에 예전에 물방아가 있었다.

옛 지도에 방어령(防禦嶺)이라 실려 있는 이곳이 느닷없이 침령·침곡·침령산성 등으로 바뀐 것은 발음 때문이다. 한자어의 뜻을 잘 모르고 읽기에도 익숙지 못한 옛 서민들이 대충 ‘방아령→방아재→방애재’ 등으로 발음했을 것이다. 그것을 그만 ‘찧는 방아’를 뜻하는 砧으로 써버린 것은 언제쯤부터일까?

지명총람.

계남면 침곡리 편에는 아래와 같은 설명이 있다.

방애재①[침령]【마을】방애재 밑에 있는 마을.

방애재②[침령, 방어령]【고개】북실 북서쪽에 있는 고개. 지형이 방애(방망이)처럼 생겼다함.

방어령(防禦嶺)【고개】→방애재②.

북실[사곡]【마을】방애재 남서쪽에 있는 마을. 마을 뒷산에 북과 같은 혈이 있다 함.

사곡【마을】→북실.

침령①【마을】→방애재①.

침령②【마을】→방애재②.

…와 같이 침령과 방어령(방애재)이 같은 곳임을 나타내고 있다.

고을 이름과 재 이름은 같이 쓰는 경우가 허다했다. 따라서 고개의 양쪽에 같은 이름의 마을이 있곤 했다. 진안 판치(널재)의 양쪽에 모두 판치마을이 있는 것처럼.

(사족 : '마을 뒷산에 북과 같은 혈...' 운운이 바로 자연지형에 기인한 이름에 엉뚱한 해석을 붙인 경우에 속한다.)

천천면 춘송리 편에서도

방어령【고개】→방애재.

방어재【고개】→방애재.

...라 하여 방어령이 곧 방애재임을 나타내고 있으며, (덧붙여 원래의 이름인 ‘방어재’가 살아 남아있기도 하다)

성째【고개】봉골(춘동) 남쪽에서 계남면 침곡리 북실로 가는 고개.

…가 있다고 별도 표제어로 설명하고 있다. 방어령(고개)의 이름이 하나 더 있는 셈이다. 즉, ‘성이 있는 재’, 성재.

마침 ‘방애’는 방망이를 뜻하는 전라도 방언이기도 하여, 굳이 우기자면 긴 능선이 마치 방망이처럼 보이기도 했을테지만, 이는 잘못된 발음에 대한 합리화에 불과하다.

만약 방망이라면 더더구나 ‘방아 침’을 써서는 안 된다.

옛 지도에는 확실히 마을이름이 ‘방어령’으로 실려 있다. 금강 유역 일대의 감시와 방어를 위한 봉화대와 산성의 존재를 이보다 더 강력히 상징하는 이름이 또 있을까?

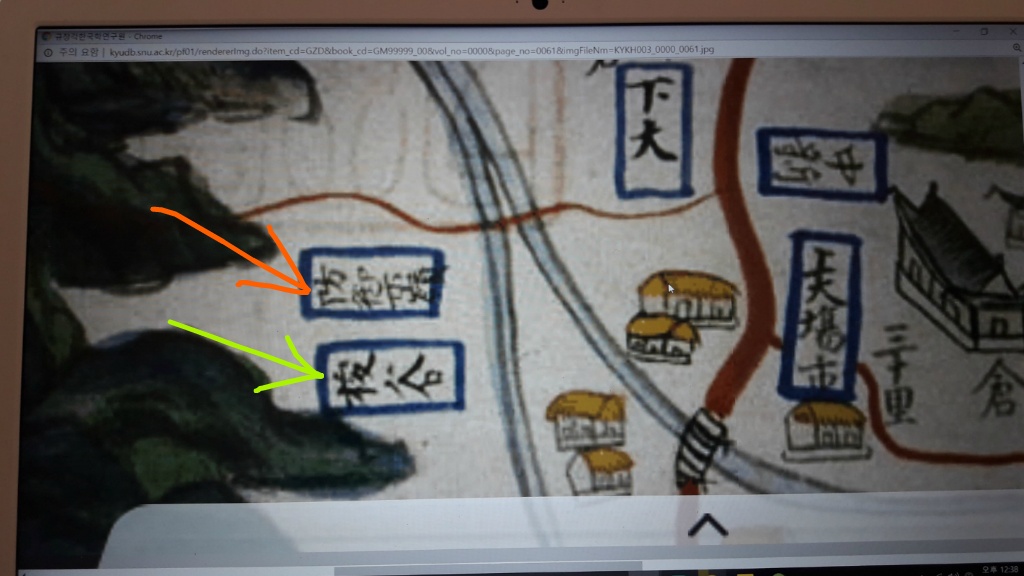

(1872년 지방지도 장수현 일부.)

(주황 : 방어령, 연두 : 사곡.)

북실마을 뒤로 끝까지 들어간 곳이 성재골(성저골, 성 아랫골)이라는 이름의 골짜기이기도 하다. 능선을 타고 남쪽으로 3킬로미터 가량 간 곳에 봉화산이 있어 최근에 산성 발굴지에서 봉화산까지의 산책로를 개설하였다.

이렇듯 이 동네는 ‘방어를 위한 성, 그 성과 관련 있는 동네’라는 것이 특징이다.

대체로 장수군은 마을과 지명이 옛 이름 그대로 남아있는 경우가 많아 반가웠었다.

침령마을 옆(남쪽)의 북실도 사곡으로, 능선(산성) 서쪽 천천면의 춘동(春洞), 운곡(雲谷)·박곡(朴谷)·검덕(儉德) 모두 옛 이름 그대로다. 동정대(動靜臺)가 있던 동정마을도, 왕대(旺大)·장척(壯尺, 장자올)·판둔(板屯, 너드미)·삼장(三壯)·반월(半月)·양선(陽先)·음선(陰先) 등 많은 마을의 이름이 모두 예 그대로인데, 방어령마을만 침령마을로 바뀌어 버린 것이다.

장수읍의 이교(진다리)·송천·구락·용추·안양... ‘송학골 뉴타운’으로 변한 단평점(丹坪店)마저도 단평저수지라는 이름으로 남아있다.

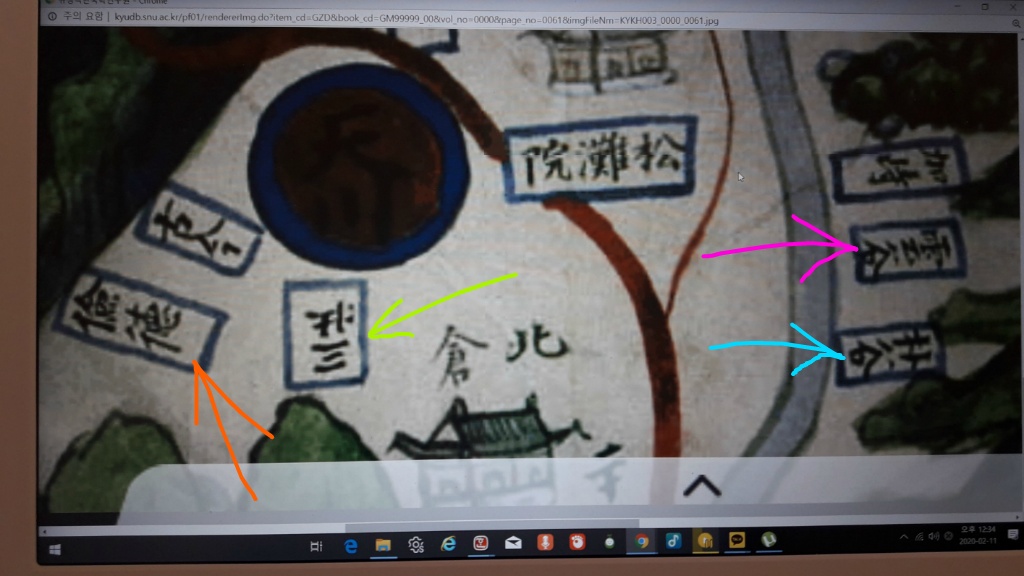

(위 사진: 주황: 검덕, 연두 : 삼장, 하늘색 : 박곡, 분홍 : 운곡.)

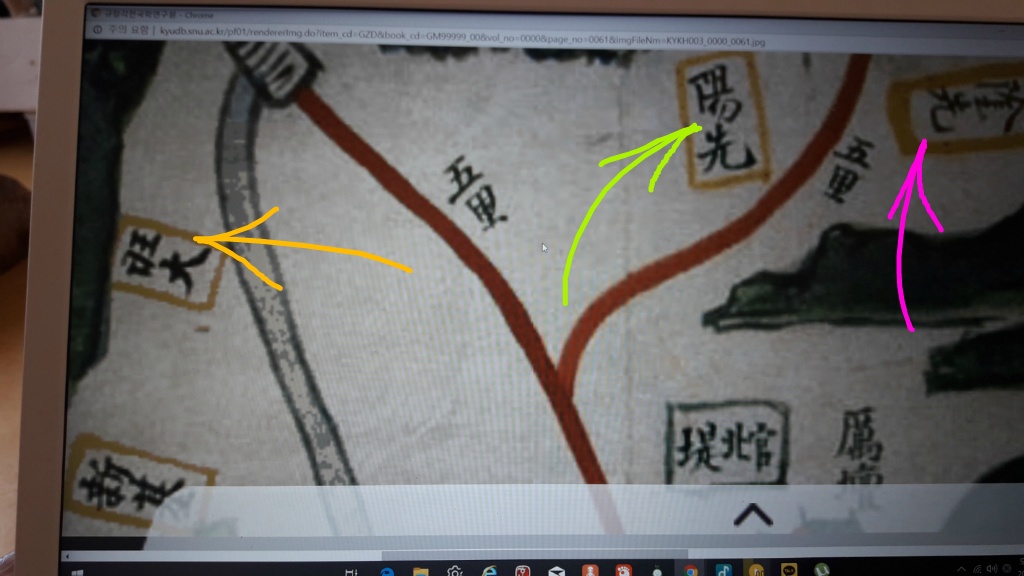

(위 사진 주황 : 판둔, 연두 : 장척, 하양 : 타루비, 파랑 : 반월.)

(위 사진 주황 : 왕대, 연두 : 양선, 분홍 : 음선.)

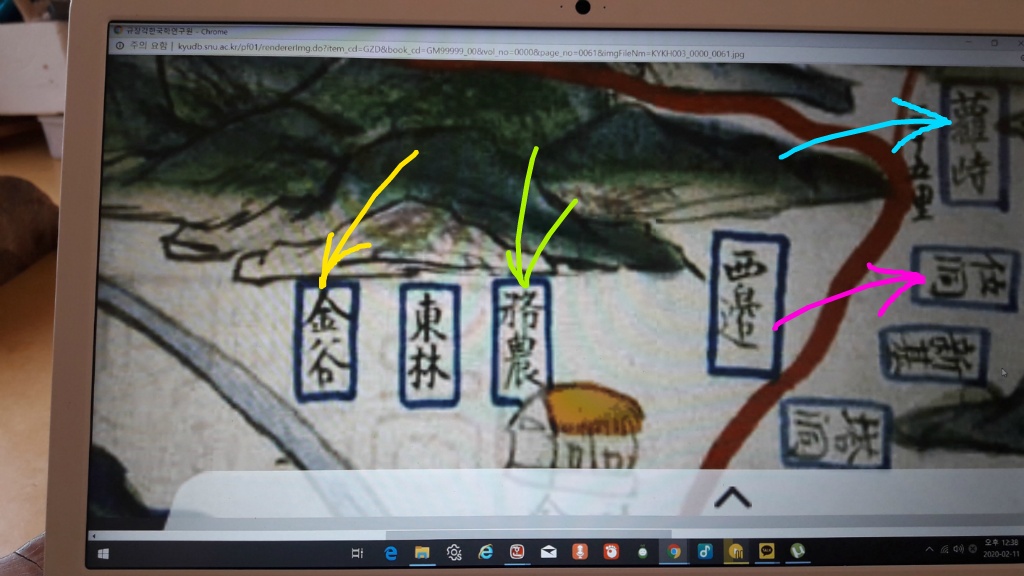

(위 사진 주황 : 금곡, 연두 : 무농, 하늘색 : 깁재(집재, 나치), 분홍 : 오동.)

몇 년 전부터 도로명 주소로 바뀐 후 마을의 이름을 알아내기가 매우 어려워졌다. 그것도 이웃 마을과 통합해 가는 추세에 따라 한 글자씩 따서 도로명을 짓는 바람에 더욱 어렵다. 마을회관에 걸린 현판을 보고서야 겨우 알아낼 수 있을 정도다.

고유의 마을이름, 아무 의미 없는 일은 분명히 아닐 것이다.

더구나 장수가야의 흔적을 찾기 위한 노력을 다방면으로 하고 있는 지금, 장수군으로서는 확실한 근거가 될 마을이름,고개이름 하나가 아쉽지 않은가?

침령마을의 이름은 원래의 방어령을 되찾아주자.

침령과 사곡을 합하여 법정리 이름을 침곡리라 한 것은 멋도 없고 맛도 의미도 없다. 근거 없는 ‘침’을 빼고 차라리 ‘방어령리’ 또는 ‘(가야)산성리’로 바꾸자. 그래야 ‘전북가야·장수가야’의 실체를 주장하는 데에도 도움 되지 않겠는가. 영월에 김삿갓면을 만들었듯이.

임시로 붙인 ‘침령산성’이라는 이름도 근거 없는 ‘침령’에서 유래한 것이므로 더 굳어버리기 전에 다른 이름으로 바꾸기를 강력히 제안한다.

(최태영)