[찬샘레터 29/눈물 한 방울]이어령 박사의 마지막 화두話頭

구십 평생을 물음표(?)와 느낌표(!) 사이를 쉴 새 없이 오간 사람이 있다. 어느 사람이 그러하랴? 그러나 이어령李御寧(1933-2022.2.26.) 선생, 교수, 박사, 장관이 바로 그 사람이다. 여섯 살 어린 나이에 놀다가 불쑥 깨달아버린 ‘죽음’을 시작으로, 암투병 3년 동안 ‘탄생’(『너는 누구니?』 『너는 어디에서 왔니?』 등 <한국인이야기>시리즈 중 1, 2권)을 이야기했다. 그리고 또 지나온 삶을 반추하고 죽음을 독대하며 마지막 깨달은 것이 어머니의 자궁womb와 죽음tomb이라는 단어의 어원이 같다며, 탄생과 죽음은 같다는 거라고 했다.

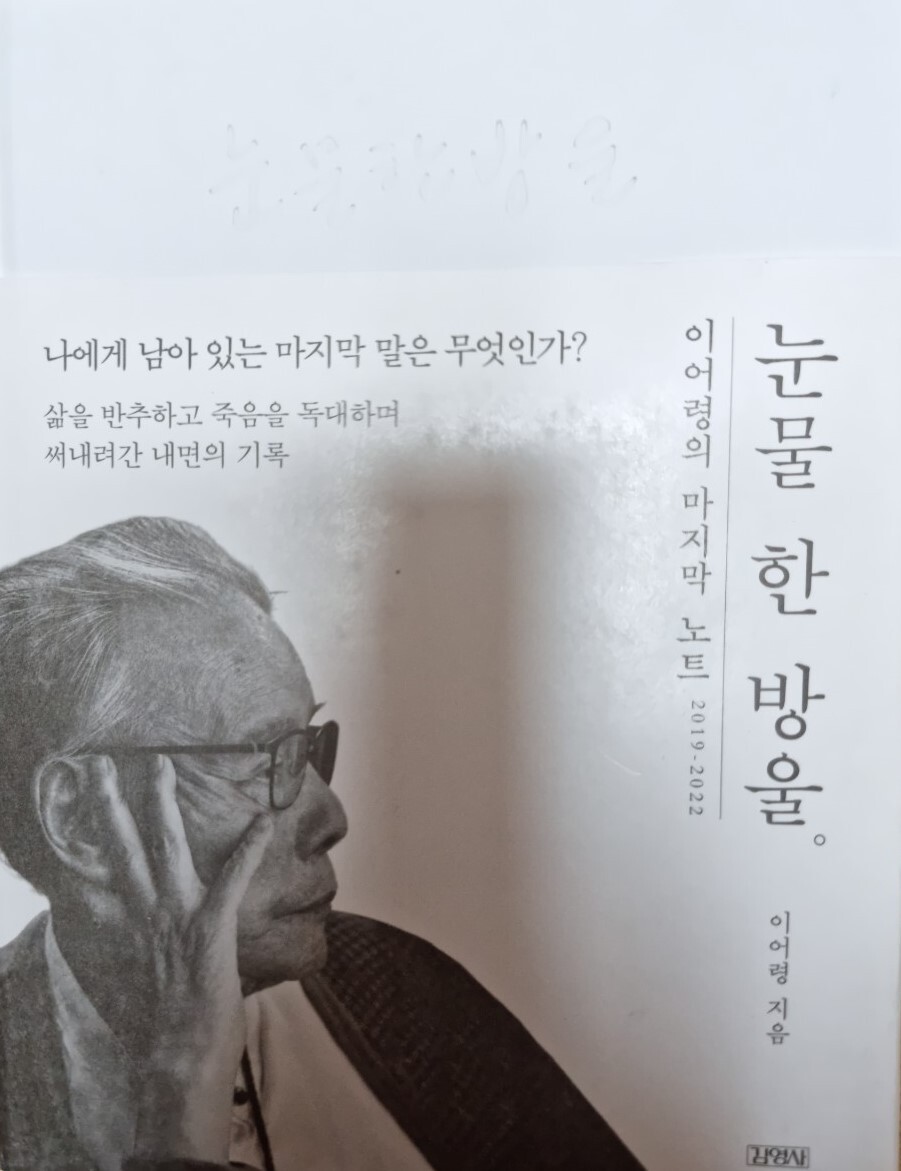

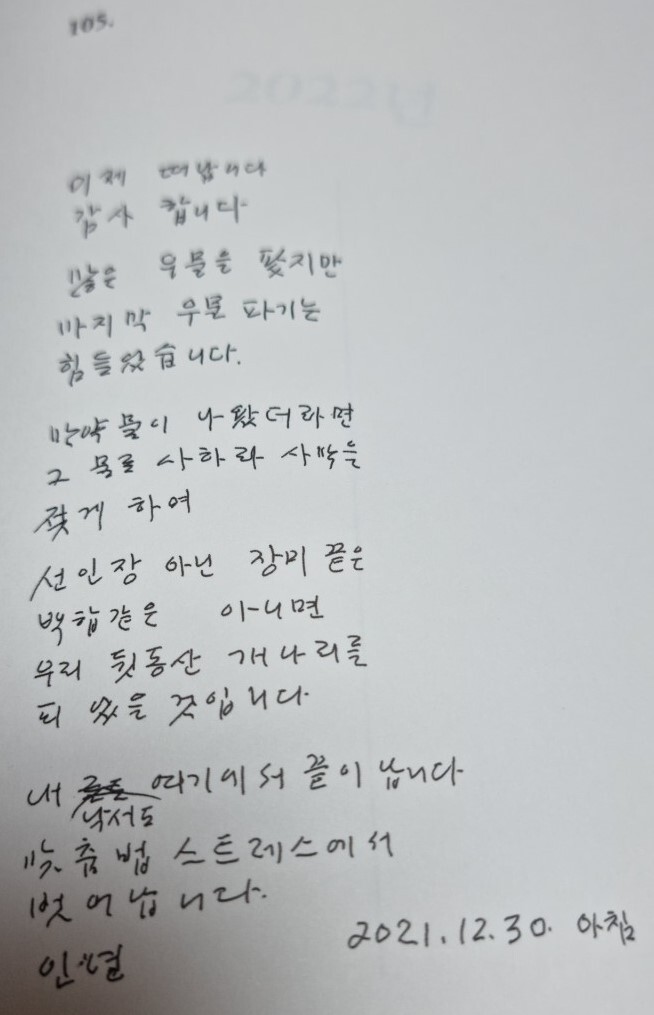

그가 2019년 10월 26일부터 2022년 1월 23일까지 노트에 직접 쓰고 그린 110편의 글과 그림(스케치)이 ‘한 권의 책’이 되어 우리 앞에 나타났다. 『눈물 한 방울』(김영사 2022년 6월 23일 발행, 200쪽, 15800원). 그로서도 조금은 낯설고 생경한 제목이었을 것이나, 어느 날(2021.7.30.)의 일기를 보자. “암 선고를 받고 난 뒤로 어젯밤에 처음, 어머니 영정 앞에서 울었다. 통곡을 했다. 80년 전 어머니 앞에서 울던 그 울음소리다. 울면 끝이라고 생각했다. 이를 악물고 울음을 참아야 암세포들이, 죽음의 입자들이 날 건드리지 못한다고 생각했다. 차돌이 되어야지. 불안, 공포 그리고 비애 앞에서 아무것도 감각할 수 없는 차돌이 되어야지, 그렇게 생각했다. 어제 그런데 울었다. ‘엄마, 나 어떻게 해.’ 울고 또 울었다. 엉엉 울었다” 대한민국의 대석학, 기똥찬 저서를 160여권 낸 '인간 도서관"이었던 천하의 이어령 선생이 89세의 어느 날, 어머니 영정을 보며 ‘엄마 나 어떻게 해’ 하며 엉엉 울었다는 것이 아닌가?

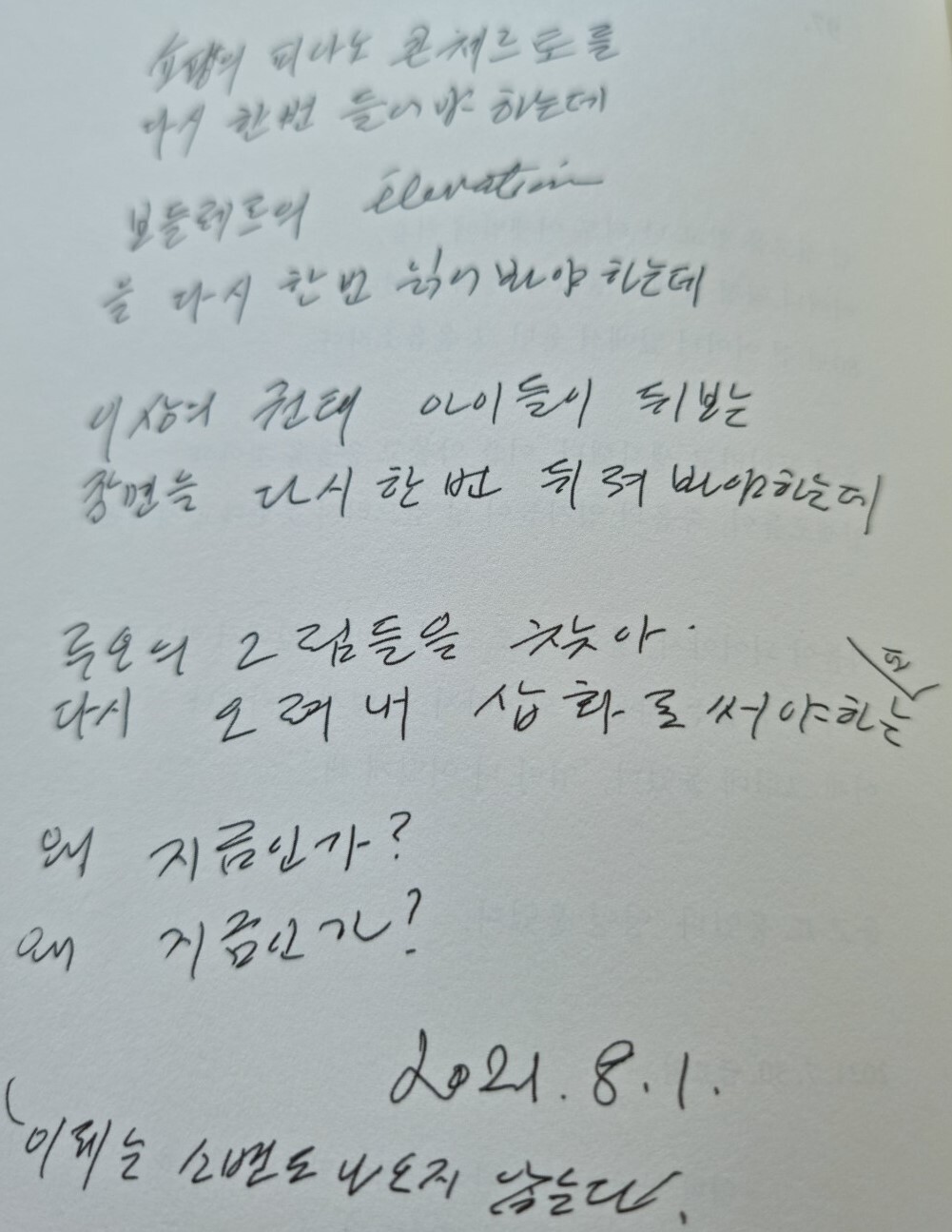

무엇보다 수 년 동안 나날이 죽음을 직면했는데도 끊임없이 느낌표와 물음표 사이를 오가며 저서활동을 한 그분이 3년여 동안 노트에 직접 써내려간(이런 것이 육필肉筆이다) 글들의 으뜸 화두가 ‘눈물 한 방울’이라니? 이상하고 별났다. 병상에 누워 마지막에 남은 것이 무엇일까 한참을 생각해봤는데, 자신이 만든 조어造語이자 사상思想인 ‘디지로그’나 ‘생명자본’이 아니고 ‘눈물 한 방울’이었다는 것이다. 인간을 이해한다는 건 인간이 흘리는 눈물을 이해한다는 것이라며, 그 눈물이 구슬이 되고, 수정이 되고, 진주가 되는 ‘희망의 씨앗’이 되었으면 하는 바람을 적었다. 어느 북리뷰를 보고, 한 권쯤 사고 읽고 무언가 느낄 것이라는 희망을 가졌다. 아내는 ‘e-Book 리더기’를 사줄 터이니 더 이상 책을 사지 말라고 하지만, 이 한 권만큼은 사드려야 그분에 대한 최소한의 예의일 것으로 생각했다.

33번째 글(2019.12.14.)은 이런 내용이다. “오늘이 마지막이다, 라고 하면서도 책을 주문한다. 읽기 위해서가 아니다. 그런 힘도 이제 남아 있지 않다. 몇 구절 서평 속에 나와 있는 것이 궁금해서, 호기심을 참지 못해서이다. 내가 마지막 주문할 책은 과연 어떤 것일까? 무엇이 또 알고 싶고 궁금한 것이 있어 또 책을 주문한 걸까. 아마 그 책이 배달되기 전에 나는 더 이상 이 세상에 없을지도 모른다. 그것이 내 마지막 우물 파기가 될 것이다. 죽음이라는 낱말 말고 다른 궁금한 말이 남아 있었는가? 배달된 책보다 먼저 떠난다면 내가 호기심으로 찾던 그 말들은 닫힌 책갈피 속에 남을 것이다. 열지 않은 책 속에 책갈피 속에, 읽지 않은 몇 마디 말, 몇 줄의 글…, 그게 무엇인지 알고 싶다. 이미 배달되었는데 읽지 않는 말들도 있지 않은가? 잊힌 책, 버린 책, 서고에서 영원히 잠든 책들. 나보다 먼저 죽은 책들도 있고 나보다 뒤에 죽는 책들도 있다. 배달되지 않은 책 표지가 무슨 색인지 알고 싶다.” 학자들은, 석학들은 이러한가? 참으로 대책없는 사람같기도 한데, 물음표를 느낌표로 바꾸어야 ‘직성’이 풀리는 그분다운 진솔한 고백이다.

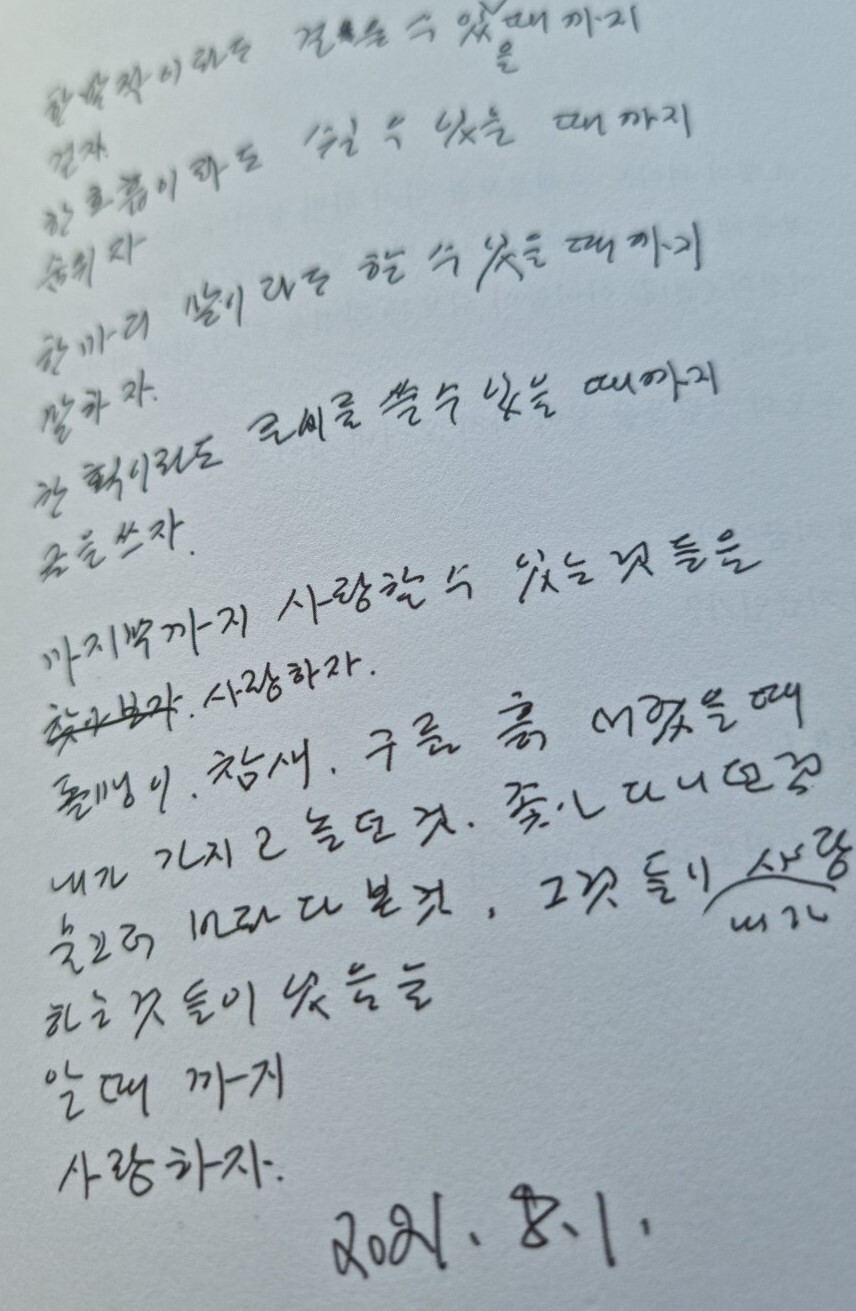

그렇지만, '이어령의 마지막 노트'의 '마지막'이라는 수식어는 슬프다. 가슴이 먹먹해진다. 생각해본다. 나는 최근 나를 비롯하여 누구를 위하여 '눈물 한 방울'을 흘려본 적이 있는가? 부모님이나 피붙이가 세상을 떠났을 때에는 울었으리라. 아니면 절친과의 영원한 이별에 눈물을 지으셨는가? 눈물을 흘린 지가 까마득하다면 마음이 가난하다는 것이 아니겠는가. 나를 비롯해 누구를 위하여 눈물을 흘린다는 것은 어쩌면 '고귀하고 아름다운' 일일지도 모른다. 아무튼, 죽음과 독대하고 마지막 순간까지 직시直視하던 이어령 선생은 돌아가셨다. 탁월한 통찰력으로 문명의 패러다임을 제시해온 우리 시대의 지성은 나와 남을 위해 흘리는 작은 눈물방울에서 함께 사는 세상을 위한 ‘희망의 씨앗’을 본 것이다. 가장(너무) 작아서 가장(너무) 큰 가치인 ‘눈물 한 방울’의 이야기를 들려주고 떠나간 것이다. 역시 이어령 선생이시다. 새삼 고마움을 전하며 선생님의 영면을 빈다.

광주의 ‘고독시인孤獨詩人’ 김현승(1913-1975)은 참척慘慽의 슬픔을 <눈물>이라는 시로 승화시켰다. 이어령 선생의 ‘눈물 한 방울’을 읽자니 불쑥 생각나 시의 전문을 찾았다. <더러는 옥토(沃土)에 떨어지는 작은 생명이고저……/흠도 티도, 금가지 않은 나의 전체는 오직 이뿐!/더욱 값진 것으로 드리라 하올 제/나의 가장 나아종 지닌 것도 오직 이뿐/아름다운 나무의 꽃이 시듦을 보시고 열매를 맺게 하신 당신은/나의 웃음을 만드신 후에 새로이 눈물을 지어 주시다>

눈물은 흠도 티도 금도 가지 않은 내가 가진 전체, 가장 나중에 지닌 것도 오직 눈물뿐 일진저! 웃음을 만드신 후 새로이 눈물을 지어주신 당신은 누구이신가? 조물주인가? 하느님이신가? 천상에서 박용래-김현승-이어령 등등 ‘한국의 대표적인 눈물들’끼리 만나 손잡고 웃으실 것인가? 우실 것인가? 나는 그것이 못내 궁금하다.