새는 알을 깨고 나온다

무진당 조정육

이번 휴가 때 부화기에서 병아리가 알을 깨고 나오는 광경을 보게 되었다. 어린 시절 닭이 알을 품고 있는 모습을 본 적은 있지만, 그때는 깨어나는 병아리들이 모두 어미닭의 품안에 있었기 때문에 병아리가 알에서 깨어나는 모습을 직접 볼 수는 없었다. 그런데 어미닭 대신 온도와 습도가 적당하게 맞춰진 부화기에서 병아리가 태어나는 과정을 생생하게 지켜볼 수 있었다.

병아리는 부화한 지 21일 만에 깨어난다고 한다. 계란판 위에 놓은 60개의 계란에서 병아리들이 탄생하는 과정은 그야말로 신비로움 그 자체였다. 성질 급한 놈은 20일 만에 나오는 경우도 있지만 대부분 21일을 앞뒤로 태어난다. 병아리를 보러 삼척까지 찾아갔는데 도착했을 때는 이미 부화기 안에서 태어난 지 얼마 안 된 병아리 십여 마리가 뒤뚱거리며 걷고 있었다. 계란판에는 그들이 깨고 나온 계란 껍질이 몇 개 놓여져 있었고, 몇 개의 계란은 병아리가 나오려는 듯 조금씩 금이 가고 있었다. 어떤 계란은 내가 도착한 순간 톡하고 처음으로 깨뜨려지는 것을 볼 수 있었다. 계란을 밖에서 부딪쳐 깨뜨린 것만 보다가 안에서 부리로 부딪쳐 깨지는 것은 처음 봤다.

그런데 태어나는 것이 그렇게 힘들 줄 몰랐다. 얼마나 힘들었던 지 계란에 금이 간 후에도 한동안 움직임이 없었다. 연약한 부리로 단단한 껍질을 쪼아서 구멍을 낸 병아리는 구멍 틈 사이로 부리를 내놓고서 한참을 꼼짝도 하지 않았다. 혹시 죽은 게 아닐까, 싶어 조마조마한 심정으로 기다려도 여전히 움직이지 않아서 곁에 있는 계란으로 눈길을 옮기려고 하면 다시 움직였다. 이제 겨우 생명꼴을 갖춘 병아리에게 껍질은 그대로 은산철벽이었을 것이다. 아직 무른 부리로 은산철벽을 깨뜨리기가 얼마나 막막했을지 상상만으로도 충분했다.

한번 구멍을 낸 병아리는 끊임없이 부리로 쪼았다 쉬기를 반복하면서 껍질에 충격을 가하고 있었다. 거의 한 시간이 지나도록 병아리는 껍질을 깨뜨리지 못하고 있었다. 그 모습을 지켜보고 있자니 헤르만 헤세의 한 구절이 떠올랐다.

“새는 알을 깨고 나온다. 알은 세계이다. 태어나려는 자는 하나의 세계를 파괴하지 않으면 안된다.”

-헤르만 헤세,『데미안』중에서-

그러나 하나의 세계를 파괴하는 것은 얼마나 지난한 작업인가. 새로 태어난다는 것. 그것은 온 몸을 던져 무모해 보이는 듯한 모험을 감행하지 않으면 안된다. 밖의 세상이 전혀 보이지 않는 상황에서 오로지 바깥 세상이 있을 것이라는 믿음 하나만으로 지금 세계를 파괴해야 하는 것이다. 그것만큼 두렵고 겁나는 일이 있을까. 그러나 모험을 두려워하지 않는 자만이 새로운 세상을 만날 수 있다. 보지 않은 세상을 믿고 걸어간 자만이 진짜 세상을 만날 수 있다.

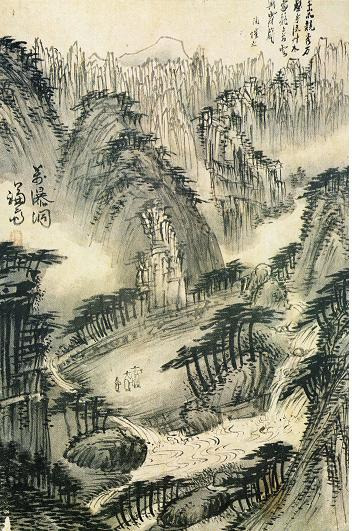

새가 알을 깨고 나오는 모습을 보고 있자니 정선이 맨 처음 진경산수를 그렸을 때의 심정이 저러했을까, 싶었다. 정선(謙齋 鄭敾:1676-1759)이 그린 <만폭동>을 보면 금강산을 구경하고 있는 조선 사람들이 나온다. 창날처럼 뾰족뾰족한 바위산이 둘러 싸인 만폭동 너럭바위 위에서 시동을 거느린 선비 두 사람이 손을 들어 뭔가 신나게 얘기를 하고 있다. 만폭동 계곡의 시원한 솔바람 소리가 들리도록 속도감 있게 거침없는 붓질로 조선 산을 그린 정선은 그림 속 주인공들이 갓 쓰고 도포 입은 조선 사람이라는 것을 분명히 했다.

이 작은 변화는 결코 작은 변화가 아니었다. 혁신에 가까웠다. 정선 이전까지의 화가들은 조선 산을 그릴 때도 중국식 산을 그렸고, 그림 속 인물도 중국 복장을 한 인물들이었다. 도무지 조선 산천을 조선식 필법으로 그려야 된다는 것을 생각조차 하지 않았다. 이 때 정선은, 지도를 그리느냐는 비아냥거림도 아랑곳하지 않고 조선 산천을 그렸다. 철저하게 조선 산천에 어울리는 필법을 새로 개발하여 가장 조선적으로 그렸다.

정선, 만폭동, 18세기, 비단에 담채, 33.0×22.0cm, 서울대박물관

그 까짓게 뭐 그리 대단하느냐고 생각할지 모르지만, 당시에는 어느 누구도 감히 생각해내지 못한 혁명적인 사고였다. 그림은 중국식으로 그려야한다는 상식의 세계에서, 그림은 조선식으로 그릴 수 있다는 전혀 다른 세계를 향해 발걸음을 내딛게 된 계기가 된 것이다. 그래서 그의 그림을, 실제 경치를 그린 ‘실경산수’라는 평범한 명칭 대신에 ‘진짜 우리 산천을 그린 실경산수’라는 의미로 특별하게 ‘진경산수(眞景山水)’라고 부른다. 진경산수의 선구자에 걸맞는 예우인 것이다. 그가 열어놓은 진경의 문을 통해 수많은 후배 화가들이 진경산수의 꽃을 피웠고, 결국 김홍도 같은 거장을 탄생시키기에 이른 것이다.

두 시간쯤 지났을까. 지켜보고 있던 노란 계란에서 병아리가 나오지 못하고 있는 동안, 흰 계란이 들썩거리기 시작했다. 늦게 깨지기 시작해서 기대도 하지 않았는데 갑자기 병아리가 머리를 힘껏 들어 계란 껍질을 밀어내는 것이었다. 탄생의 속도는 병아리마다 다 달랐다. 사람도 어렸을 때부터 신동으로 이름을 날리는 사람이 있는가하면, 주변 사람들이 전부 포기할 때쯤 두드러지는 대기만성형도 있지 않은가. 병아리도 마찬가지였다. 그러니 쉽게 예단하지 말아야한다.

아무튼 내가 기대를 걸었던 노란 계란은 여전히 진통만 계속하고 있었다. 그 사이 흰 계란 속의 병아리는 아무런 움직임이 없었다. 얼마나 시간이 지났을까. 죽은 듯 누워있던 병아리가 갑자기 머리를 쳐들더니 있는 힘을 다하여 다시 한 번 머리를 덥고 있는 껍질을 밀어냈다. 힘찬 고갯짓에 계란 안쪽의 질긴 막이 찢어지면서 계란 뚜껑이 뒤로 활짝 젖혀졌다. 그러자 땀으로 뒤범벅이 되어 축축하게 젖은 병아리의 머리가 나왔다.

처음으로 갓 태어난 병아리의 모습을 보는 순간이었다. 지켜보던 사람들 모두 탄성을 질렀다. 힘든 몸짓을 끝낸 병아리는 삐약삐약하는 소리를 내더니 이내 힘에 부친 듯 죽은 듯이 눈을 감고 고개를 떨어뜨렸다. 잠시 쉬는 것이다.

아...태어나는 것이 저렇게 힘들구나. 하나의 세계를 파괴한다는 것이, 과거의 낡은 관념을 밀어내고 새로운 세계를 열어젖힌다는 것이 저렇게도 힘들고 어려운 것이구나. 그런데도 포기하지 않고 끝까지 밀어젖혔기에 새 세상을 만날 수 있는 거다.

죽은 듯이 늘어져 있는 병아리 곁에는 새 세상이 있다는 것을 확신할 수 없었던 고요한 계란들도 몇 개 있었다. 그 계란들은 죽을 힘을 다해 두려움을 밀어낼 필요가 없어 평온해 보였다. 그러나 다른 계란들이 변화를 무서워하지 않고 온 몸으로 변화를 부딪쳐 나갈 때, 변화를 거부한 계란은 영원히 생명을 탄생시킬 수 없었다. 자기 내부에 생명을 키워낼 능력이 있으면서도 그걸 사장시켜버린 계란은 계란으로서의 자격이 없는 것이다. 그런 계란은 오직 사람들을 위한 식탁 위에 올려질 것이다.

땀으로 뒤범벅이 되어 눈을 감고 있던 병아리가 다시 눈을 떴다. 이젠 두 다리를 아래쪽 껍질에 걸치고 밖으로 걸어 나와야 할 차례였다. 이 때 곁에 있던 병아리들이 달려들었다. 몇 시간 먼저 태어나서 제법 다리에 힘이 붙은 한 마리가 새로 태어난 흰 병아리의 얼굴을 부리로 쪼아대기 시작했다. 게다가 어떤 놈은 갓 태어난 병아리를 밟고 걸어가는 놈도 있었다. 혼자 태어나기도 힘든 병아리를 도와주지는 못할망정 곁에 있는 놈들이 방해하고 짓밟고 있는 것이다. 자기가 조금 힘이 세다고 해서, 혹은 이미 기득권을 차지했다고 해서 힘없는 사람을 무시하고 짓밟는 행위는 인간 세계나 병아리의 세계나 마찬가지였다. 짧은 순간에 일어난 일들이 꼭 인간 세상의 축소판을 보는 것 같았다.

그러나 그 힘든 껍질을 뚫고 나온 병아리가 아닌가. 그렇게 엄청난 일을 해냈는데 그까짓 발길질 한 번에 쓰러질 병아리가 아니다. 삐약삐약하던 병아리는 필사적으로 몸부림을 치며 두 발을 껍질 위에 걸치더니 마지막 탈출을 시도했다. 그러나 탈출은 쉽지 않았다. 내게는 아무 것도 아닌 일이 병아리에게는 수 십 번의 시도 끝에 겨우 한 번 이루어질까 말까한 지난한 작업이었던 것이다. 내게 쉽다고 해서 다른 사람도 쉬울 것이라 생각해선 안된다. 왜 그것도 못하느냐고 비난해서는 안된다는 것을.

드디어 마지막 힘을 다해 힘찬 몸짓으로 껍질을 벗어난 병아리! 벗어나자마자 바닥에 떨어질만큼 기력이 다했지만 잠시 후면 다시 힘찬 날갯짓으로 새로운 세상을 휘젓고 다닐 것이다. 어미닭의 품안이 아니어도 씩씩하게 세상을 향해 나아갈 것이다. 힘차게!

(2008년 7월 22일)

변상벽, 어미닭과 병아리(부분),

18세기, 비단에 채색, 95.5×44cm, 국립박물관