빈센트 반 고흐의 그림과 이초우의 시

강 경 호

빈센트 반 고흐처럼 길을 많이 그린 화가도 드물 것이다. 그 길들은 들판으로 가거나 한적한 공원을 지나간다. 또는 교회 밖으로 가거나 정신병원 앞으로 흘러간다. 때로는 붉은 하늘을 배경으로 들었다가 한적한 몽마르트 오솔길로 향한다. 그러다가 그의 생의 궤적을 따라가듯 금방 뇌성이라도 칠 듯한 밀밭길로 향하는 길은 직선으로 쭈욱 질주하기도 하고 뱀이 기어가듯 구불구불 가기도 하는데 대부분 그 길 위에 누군가가 걸어가고 있다.

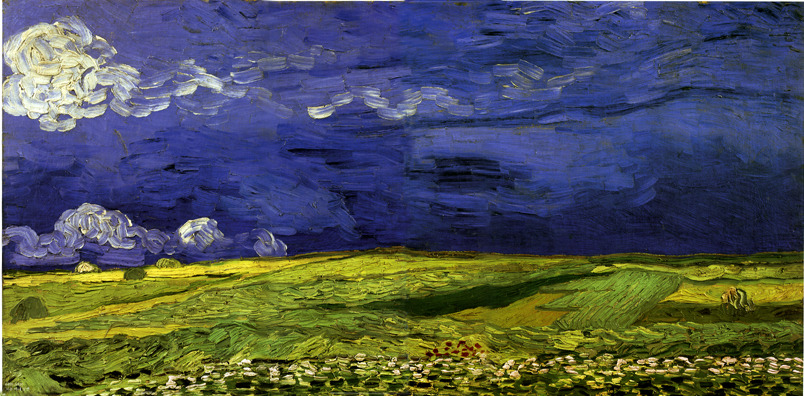

그가 그린 그림을 보면 길의 현장을 짐작할 수가 있을 것이다. 「포플러나무가 있는 가을대로」 「일몰 무렵 오베르 성이 있는 풍경」 「뇌운아래 밀밭」 「오베르 교회」 「붉은 일몰 하늘을 배경으로 서있는 소나무들」 「산중턱의 올리브나무들」 「생 폴 병원의 정원」 「몽마르트의 오솔」 그리고 길을 그린 수많은 그림들이 있다.

밀집모자를 쓴 자화상, 1887년

빈센트 반 고흐가 유독 길을 많이 그린 것은 단순한 취향쯤으로 단정할 수는 없다. 그의 생처럼 그에게 길은 단순하지가 않다. 그의 생은 병마와 고독과 싸운 험한 길의 연속이었다. 그러므로 그의 그림 속에 길이 많은 것은 평탄치 않은 삶을 나타낸 것으로도 생각해볼 수 있다. 길이 그의 초기그림에는 단순한 모티브였겠지만 말년에 가까워지며 그의 길은 타오르는 불길처럼 그의 생을 견인해가기도 하고 예술혼을 연소시키는 에너지의 상징으로 나타난다. 그러나 끝내 미친 말처럼 길길이 날뛰는 길은 주체할 수 없이 스스로 길을 일탈하고 만다. 마치 폭풍우 속으로 뛰어들 듯, 절벽에 이른 길이 바다 속으로 뛰어내리듯 길은 뚝 끊어지고 그 길 위로 까마귀 떼들이 그의 길을 떠메고 별이 총총 빛나는 밤하늘로 사라지고 만다.

이제 평안해진 그의 영혼은 별이 되어 편백나무 위에서 반짝일지 모른다. 빈센트 반 고흐가 길과 함께 그림 속에 자주 그린 것은 지평선이다. 길이 사라지는 지평선은 밀밭 끄트머리나 과수원 울타리 너머에서 수평으로 직선을 긋고 하늘과 맞닿아 있다.

이에 해당되는 작품으로는 「녹색 포도밭」 「몽마주르에서 바라본 포도밭」 「밀밭」 「추수」 「스헤베닝 언덕정경」 「써레가 있는 눈덮인 들판」 「시청과 생 자크 탑이 있는 파리의 정경」 「까마귀 떼 나는 밀밭」 「씨뿌리는 사람」 등이 있다.

지평선은 하늘과 대지가 바로 맞닿아있다. 그러므로 그림의 구도가 단순하고 허전한 경우가 많다. 나는 지평선이 있는 그림에서 절벽에서 길을 잃고 천길 아래로 떨어지는 느낌을 받곤 한다. 그러므로 나는 그림을 그릴 때 의식적이든 무의식적이든 지평선에 산이나 집, 나무 등을 배치한다. 이렇듯 회화작품 하나를 완성하는데 작가의 심리가 작용하기도 한다. 이것은 나만의 버릇이 아닐 것이다. 물론 산이 많은 우리나라에서 성장한 나와 우리나라 화가들은 환경의 지배를 받아 지평선 끝에 무엇인가를 그려 넣는지도 모른다. 어쨌든 내 생각으로는 고흐가 유난히도 지평선이나 하늘과 맞닿아 있는 바다의 수평선을 즐겨 그린 것은 불안한 그의 심리가 작용했을 것으로 생각된다.

고흐 그림의 지평선이 갖는 의미는 그가 가장 존경하는 선배화가인 밀레의 그림, 가령 「씨뿌리는 사람」 「써레가 있는 눈덮인 들판」 등에서 짐작되듯 모든 생명의 어머니인 대지에 대한 경외와 숭배를 엿볼 수 있다. 이처럼 그의 그림은 다의적(多意的)이며 양면성을 지닌다.

빈센트 반 고흐의 그림과 삶은 극적인 요소들이 참으로 많다. 그러므로 시인들에게 그의 그림과 삶은 시적 모티브로 자주 차용이 된다. 특정 인물과 회화작품을 즐겨 시로 쓰는 시인 중에는 이초우 시인이 있다. 이초우 시인은 늦깎이로 등단하였지만 젊은 사람들 못지않게 시적 상상력이 젊고 참신하다. 철학자 헤겔을 시 속에 끌어들이더니 최근에는 김정희의 「세한도」, 모딜리아니의 「에뷔데른의 초상」 그리고 고려시대의 불상인 운주사 「광배불」을 시의 모티브로 삼기도 했다. 뿐만 아니라 이 지면을 통해 소개할 빈센트 반 고흐의 「까마귀가 나는 밀밭」이라는 그림에 「영혼의 길」 「지평선」 등 두 편의 시를 쓰기도 했다. 물론 이 작품 속에는 고흐의 그림만을 소재로 한 것은 아니다. 고흐의 그림과 삶을 비빔밥처럼 잘 비벼 시를 빚어냈다.

이들 작품들은 `길'과 `지평선'을 제재로 혹은 주제로 시를 형상화 시킨 것들이다.

먼저 길에 대한 사색을 보여주는 「영혼의 길」을 들여다본다.

까마귀가 나는 밀밭, 1890년 7월

그 길은 신의 가랑이처럼 나 있다

가랑이 사이로 시무룩하게 돌아앉은 교회의 뒷모습, 팔월의 풀잎들 시들어가고,

신의 오른쪽 다리, 그*가 가야할 길인가 우람하게 튀어 오른 무릎, 건장하다 종아리부터의 그 길 어쩐지 불구처럼 왜소하다

왼쪽 허벅지 위에 사뿐사뿐 걸어가는 예복차림의 여인, 그에게 시커먼 화상만 입히고 떠나버린 사촌 누이의 뒷모습인가

검은 증기기관차가 뭉클뭉클 내 뱉은 연기들, 회오리치는 그의 혼처럼 역동적이다 하지만 기관차완 정반대로,

빈 수레 같은 마차 한 대 외롭게 지나간다 어깨가 불거지도록 지친 듯 뛰고 있는 말,

까마귀가 나는 밀밭*에는 길 셋이 있다

길 가에 나 있는 풀잎들은 그 길의 생명

왼쪽에서 내리쏟는 가파른 짧은 길, 그가 살아온 마지막 십 년

푸른 불길 같은 무성한 풀숲,

가운데로 나 있는 길, 아무것도 줄게 없어 이 길 하나 주었을까 길 양쪽 두툼한 초록선, 동생 테오의 부부가 함께 가는 길, 하지만 그 길 구부러지고, 밀밭이 끝나기도 전에 보이질 않는다

오른쪽으로 뻗어있는 미지의 길, 그가 가야할 길이다 초록이라고는 보이지 않는 비포장도로 다만 그 길 가운데,

푸른 도마뱀 같은 초록 한 마리, 그에게 뭘 전하러 뛰어오는 걸까 구물구물 빠르게 역주행해 오고 있다

영혼이 떠나가는 길 오른쪽일까

까마귀들이 날아간 길도 오른쪽으로 상승하는 하늘 길이다

- 이초우, 「영혼의 길」 전문

고흐의 「까마귀가 나는 밀밭」은 1890년 7월 24일 그렸다. 그가 죽기 5일 전이다. 이 그림을 그린 후 사흘 후인 7월 27일 들판에서 밀밭을 그리다가 권총으로 자신을 쏜 후 29일 숨을 거두었다. 이에 앞서 고흐는 7월 10일 유명한 「뇌운 아래 밀밭」을 그렸는데 마치 자신의 죽음을 예고하는 듯하다. 그는 동생 테오에게 보낸 편지에서 “폭풍우 이는 하늘아래 펼쳐진 광대한 밀밭이야. 큰 어려움 없이 절대적인 고독과 슬픔의 감정을 그려낼 수 있었다.”고 기술했다. 그런데 이 그림의 분위기가 지금껏 볼 수 없을 정도로 무겁다. 그의 말처럼 폭풍이 이는 풍경이다. 그런데 그 무렵 고흐는 동생 테오에게 보낸 편지에서 “앞으로 열심히 그림을 그리겠”다고 했지만 천형처럼 따라다니는 발작을 이기지 못하고 자살하고 만 것이다.

「까마귀가 나는 밀밭」을 그릴 무렵 고흐는 `밀밭'을 모티브로 해 여러 점의 그림을 그렸다. 이 작품은 「뇌운 아래 밀밭」처럼 긴 가로구도의 그림이다. 전경에 세 개의 길이 있고 누렇게 익은 밀밭과 그리고 그 위에 구름과 까마귀가 날고 있는 간단한 내용의 그림이다. 그러나 펄펄 뛰는 고흐의 붓터치로 인해 그림은 꿈틀거린다. 무엇인가 불길한 느낌을 준다. 이 그림에서 이초우 시인이 주목한 것은 길이다. 그는 길을 “신의 가랑이처럼 나 있다”고 말한다. 그런데 “가랑이 사이로 시무룩하게 돌아앉은 교회의 뒷모습”을 본다. 그림 속에 없는 교회의 모습을 바라보는 것이다. 고흐의 그림에는 교회를 그린 작품이 많다. 그런데 이초우 시인이 본 것은 고흐의 또 다른 그림 속의 이미지일지 모른다. 예를 들어 「포플러 나무가 있는 겨울대로」는 “가랑이 사이로 시무룩하게 돌아앉은 교회의 뒷모습”과 매우 유사하다. 그런데 이초우 시인은 신이 머무는 공간인 “교회의 뒷모습”이 시무룩하다고 한다. 뿐만 아니라 팔월인데도 불구하고 “풀잎들 시들어”간다고 한다. 그리고 “신의 오른쪽 다리”라고 생각한 오른쪽 길을 “불구처럼 왜소하다”고 하고, 왼쪽 길을 “시커먼 화상만 입히고 떠나버린 사촌누이” 칼 보스의 “뒷모습”으로 여긴다. 모두가 부정적이고 불행한 모습으로 길을 인식하고 있는 것이다. 이는 정신분열증으로 이따금 발작을 하는 고흐에 대한 시인의 선입견이 작용한 것으로 짐작된다. 아니 이보다는 꿈틀거리는 고흐의 그림에 대한 시인의 상상력에서 연유한 것이리라.

이초우 시인의 길에 대한 상상력은 그 길 위에 “검은 증기기관차가 뭉클뭉클 내 뱉은 연기”와 “기관차완 정 반대로,/빈 수레 같은 마차 한 대 외롭게 지나”가고 “어깨가 불거지도록 지친 듯 뛰고 있는 말”을 끌어들인다. 이 대목을 묘사한 두 번째 연은 「까마귀가 나는 밀밭」에는 전혀 등장하지 않는다. 오직 시인의 상상력이 가해진 역동적이기도 하고 외롭고 지친 풍경이다. 두 번째 연까지는 「까마귀가 나는 밀밭」에 대한 불안한 정서와 고흐의 상처진 삶을 묘사한다. 그러나 시인이 주목하고 있는 것이 고흐의 그림이라는 것을 말하지 않는다. 그러다가 시인은 세 번째 연에 이르러 그가 주목하고 있는 것이 「까마귀가 나는 밀밭」의 세 갈래의 길임을 밝힌다. 그리고 `그림 속의 길'을 구체적으로 묘사한다. 즉 “왼쪽에서 내리쏟는 가파른 짧은 길”, “가운데로 나 있는”, “길 양쪽 두툼한 초록선”, “오른쪽으로 뻗어있는”, “초록이라고는 보이지 않는 비포장 도로”가 그것이다. 그러면서 시인은 세 갈래의 길을 의미화 시킨다. 왼쪽 길은 “그가 살아온 마지막 십년 푸른 불길 같은 무성한 풀숲”으로 고흐가 화가로 지낸 열정적인 십여 년을 의미화시키고, 가운데 길은 고흐와 “동생 테오의 부부가 함께 가는 길”로 불행한 삶을 살았지만 그러나 행복했던 동생과의 삶을 의미화시킨다. 그런데 이 길마저 “구부러지고, 밀밭이 끝나기도 전에 보이지 않는다”고 하여 고흐가 자살하고 얼마되지 않아 죽은 동생의 비극을 암시한다. 그리고 오른쪽 길은 “미지의 길, 그가 가야할 길이다.” 길 가운데에 “푸른 도마뱀 같은 초록 한 마리, 그에게 뭘 전하러 뛰어오는”지 “빠르게 역주행해오고 있다”고 엉뚱한 상상력이 발현되어 있다. 실제 그림에는 도마뱀이 아닌 풀을 의미하는 초록 붓 터치 몇 개가 있을 뿐인데 시인은 “도마뱀 같은 초록 한 마리”로 상상한다. 시인이 눈길이 마지막으로 머무는 곳은 바로 이 오른쪽 길이다. 빈센트 반 고흐의 순수하고 열정적인 영혼이 떠나가는 길로 바라본 것이다. 그 길은 “가마귀들이 날아간 길”이며 “상승하는 하늘 길”이다. 즉 불행했고 비극적으로 삶을 마감했지만 시인은 고흐의 삶을 위무하고 싶었을지도 모른다.

이초우 시인은 「영혼의 길」을 통해 고흐의 삶을 압축해 묘사했다. 아니 우연찮게도 고흐가 거의 마지막에 남긴 「까마귀가 나는 밀밭」에서 고흐의 삶을 읽어낸 것이라고 봐야 할 것이다.

그리고 그림 속의 길을 바라보며 눈으로 볼 수 없는 고흐의 정신세계를 읽어냈다. 즉 그림 속의 길에서 고흐의 삶의 궤적과 더불어 형이상학적인 영혼의 길을 본 것이다.

뇌운 아래 밀밭

지평선은 배의 이름 같은 낱말

지평선이란 배 한 척 밀밭 위에 둥둥 떠 있다

그*의 황금 밀밭은 언제나, 파랑이 일거나 거센 풍랑이 일고 있는 바다 자칫하면 배가 뒤집어질 것만 같은, 불안이 너울대는 바다

물결치는 그의 심장 속, 갈매기 같은 까마귀들 날고 있다 그 까마귀는 악령처럼

그의 영혼을 발톱으로 할퀴며 날아다니고, 그럴 땐 그 통증 견딜 수 없어 발작으로 이어지고, 물감 튜브를 초콜릿처럼 빨아먹곤 하는,

황금 밀밭에는 황금 물고기들이 있다 그 탐스러운 먹잇감을 그냥 두고 훨훨 떠나가는 갈매기들,

수도 없는 저승사자들 아직도 숨이 남아 있는 그의 영혼을 데리고, 그러나 그에겐 검은 천사들

황금 밀밭을 이승에 남겨둔 채 떠나는 그의 혼 우웅 웅, 벌떼 소리 같은 천사들의 주문 외우는 소리 온 하늘에 울려퍼진다 그의 혼을 호위하며 별을 향해 날아오르는 천사들

이 지평선, 부피 큰 하늘 하나 싣고 있는 배

아직도 별이 보이지 않는 검은 하늘 밑, 뭉게구름 두세 개 떠 있다

형을 보낸 뒤 6개월, 동생 테오의 몸속에 벌써 까마귀 한 마리 날고, 구름과 구름 사이 거리 허우적허우적 23년, 형의 곁으로 날아가고

가운데 구름 옆에 떠있는 작은 구름 무덤, 테오는 그를 그냥 내버려둘 수가 없어 지금도 형의 곁에 누워 때마다 따라 나서곤 한다

- 이초우, 「지평선」 전문

고흐의 「까마귀가 나는 밀밭」은 크게 보아 밀밭과 하늘로 이분화 된다. 즉 삼분의 이 정도 차지하는 밀밭과 하늘이 맞닿아있다. 이 지점에 가로로 내달리는 지평선이 있다. 이초우 시인은 「지평선」이라는 시에서 이 부분에 눈길을 멈춘다. 여기에서 이초우 시인은 “지평선은 배의 이름 같은 낱말”이라고 한다. 지평선을 배로 바라본 것이다. 그러기에 “지평선이란 배 한척 밀밭 위에 둥둥 떠 있다” 말할 수 있는 것이다. 그러므로 배가 떠있는 밀밭은 바다인 셈이다. 그 바다는 “언제나, 파랑이 일고 거센 풍랑이 일고 있”다. “자칫하면 배가 뒤집어질 것만 같은 불안이 너울대는” 공간으로 고흐의 삶을 닮아있는 바다이다.

불안이 너울대는 바다 위에 배 한 척의 심장은 물결치는데 “갈매기 같은 까마귀들 날고 있다 그 까마귀는 악령처럼/그의 영혼을 발톱으로 할퀴며 날아다”닌다. 그로인해 “통증 견딜 수 없어 발작으로 이어”질 수밖에 없다. “갈매기 같은 까마귀”는 “황금 물고기들”을 먹잇감으로 삼는 존재들로 고흐의 그림 속 밀밭이다. 즉 고흐에게 밀밭은 먹잇감으로 그림의 대상이다. 이는 철저하게 모티브를 찾아 자연을 실사하는 고흐에게는 한동안 밀밭은 중요한 시적 소재였기 때문에 더욱 그러하다. 그러므로 고흐는 마치 신들린 사람처럼 일에 몰두하다가 “탐스러운 먹잇감을 그냥 두고 훨훨 떠나”간다. 고흐의 죽음을 암시하는 대목이다. “저승사자들 아직도 숨이 남아있는 그의 영혼을 데리고” 떠난다. 죽는 날까지 그림 그리다가 스스로 삶을 마감한 고흐는 앞으로도 계속 그려야 할 “황금밀밭을 이승에 남겨둔 채” “저승사자”이기도 하고 “검은 천사”이기도 한 까마귀들을 따라 “별을 향해 날아오”른다. 죽음을 맞이하여 영혼이 하늘에 오르는 부분에 대한 형상화이다. 이때 그가 발을 딛고 살았던 지상에서 하늘에 오르는 지점, 즉 지평선은 이초우 시인의 「지평선」에서는 `수평선'으로 나타난다. 그것은 바다 위에 뜬 배이기 때문이다. 어쨌든 지평선은 “부피 큰 하늘 하나 싣고 있는 배”이다. 다시 말해 배 한 척이 커다란 하늘을 싣고 있는 것이다. 그런데 그 하늘에 “아직도 별이 보이지 않는”다. 하늘은 검고 “뭉게구름 두세 개 떠 있다” 실제 그림 속에는 밀밭 위에 구름 두 개가 떠있는데 마치 형을 따라가는 동생의 모습과 흡사하다. 화면 오른쪽에 큰 구름, 화면 왼쪽에 작은 구름이 지평선과 맞닿아 있다. 이초우 시인은 오른쪽 큰 구름을 고흐의 영혼, 왼쪽 작은 구름을 고흐가 죽은 지 6개월 후에 죽은 동생 테오라고 말한다. 그런데 고흐가 그림에 그리기도 했던 별(「별이 총총한 밤」)이 “아직도 보이지 않는 검은 하늘”이라고 이초우 시인은 적고 있는데 그것은 평생 형 고흐를 후원하며 사랑한 동생 테오의 안타까움일지도 모른다. 이초우 시인은 그 세월이 23년인데 죽어서도 형이 안 잊혀 저승까지 따라나선 테오의 지극한 마음으로 바라본다.

이초우 시인의 「지평선」은 고흐, 테오 형제의 삶과 죽음을 노래하고 있다. “지평선”은 생과 사의 경계이기도 하고 지상과 하늘의 경계이기도 하다. 그 경계에서 불안하게 항해하는 배는 마침내 검은 천사들에 의해 하늘에 오르게 된다.

이초우 시인은 「지평선」에서 까마귀를 “영혼을 발톱으로 할퀴며 날아다니”는 “악령”같은 존재로 대중적 상징으로 표현한다. 그러나 “저승사자” 혹은 “검은 천사” 등 다의적인 모습으로 그린다. 그 까마귀가 실제 고흐의 「까마귀가 나는 밀밭」에서는 밀밭과 하늘을 배경으로 날고 있다. 즉 이초우 시인 식으로 말하면 `지상과 하늘', 또는 `인간세상과 하늘나라'쯤으로 해석이 가능할 것이다. 그 경계가 바로 “지평선”으로 아직도 형과 아우가 지평선 언저리를 흐르며 어디론가로 항해하고 있는 것이다. 이승에서 못다 한 형제의 사랑이 아직도 끝나지 않은 까닭이다.