1. 우주의 중심 수미산이라 불리는, 성산 카일라스

* 마침내 성스러운 산, 카이라스에…

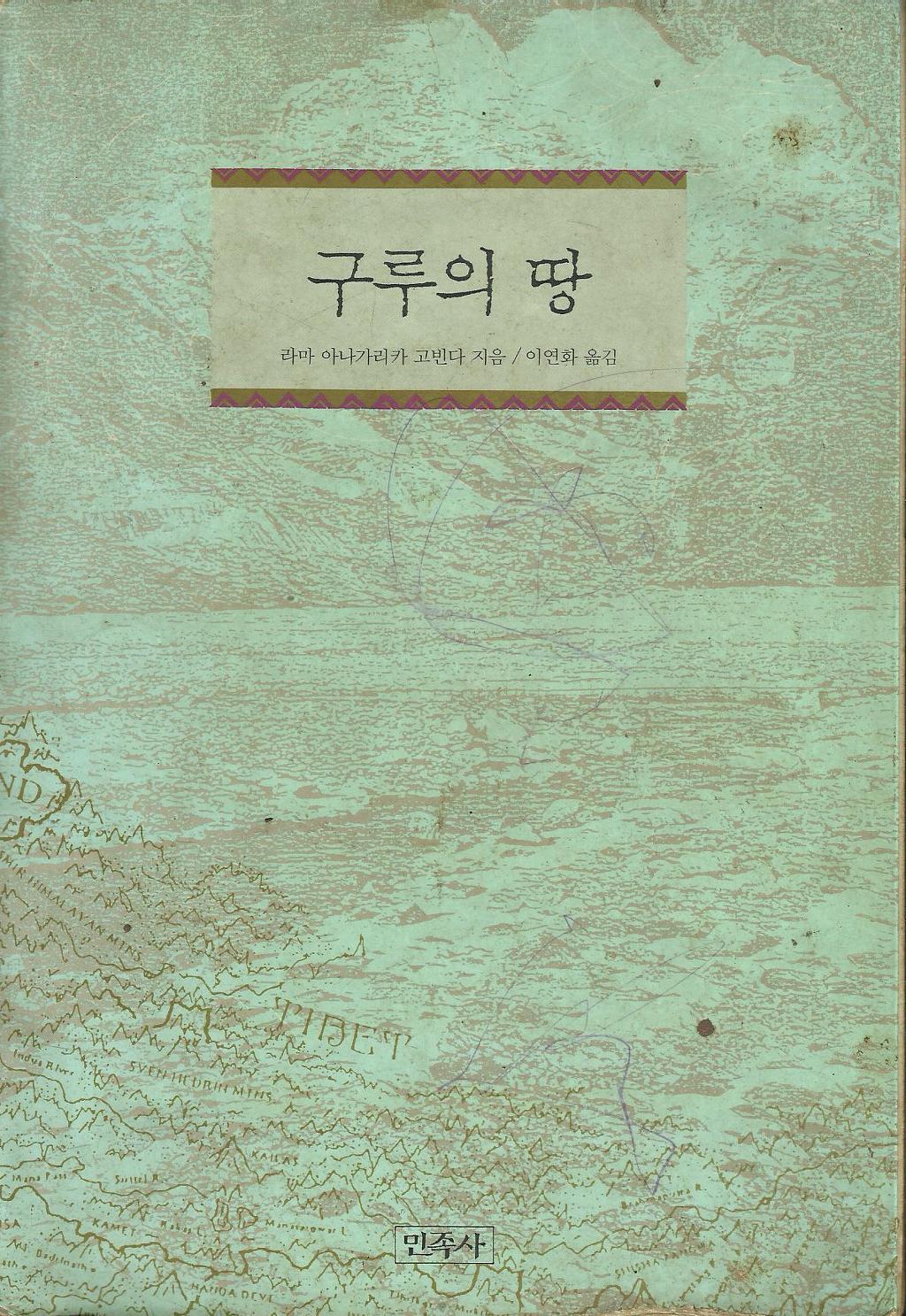

이번 순례기1)를 시작할 때 나는 프롤로그를 이렇게 적었었다.

“베이징 서부역[西站] 발 우루무치 행 열차에 몸을 싣고 며칠간을 달리는 동안 이명(耳鳴)현상을 동반한, 마치 환상 같은 영상이 온통 뇌리 속을 떠나지 않았는데, 그것은 구름 위에 솟아 있는 이상한 모양을 한 거대한 설산이었다. 저녁 햇살에 빛나는 아름답고도 외로운 산이었다.

▼ 우주의 배꼽이라 불리는 진리의 빛인, 마나사로바호수 위로 성산 카일라스산이 솟아 있다.

그리고 이어서 뒤따르는 ‘화두(話頭)’ 하나…

“과연 수미산은 이 사바세계에 존재하는가? 그리고 만약 실존한다면, 나는 그 곳을 찾아갈 수 있을까?”

내 젊음의 여울목에서 그토록 오랫동안 나로 하여금 당연한 세상사에 무심하게 했던 환상의 실체가 바로 수미산의 부름 이었을까? 하는 물음 또한 나로 하여금 수미산 삼매에서 깨어나지 못하게 하고 있었다.

벌써 일년이 되어간다. 그렇게 올라온 이 막막한 티베트고원에서의 시간들이…

그간 수미산 화두를 들고, 티베트대학[西藏大學]에서 여러 언어로 쓰인 방대한 양의 자료를 모으며 한편으로 현지의 언어와 습관을 익히고 고산병에 대한 저항력도 키우면서 본격적인 순례 준비를 하여 왔다.

이제 그 때가 되어 길을 떠나는 것이다. 그 화두를 내려놓고 가슴으로 수미산을 맞이하기 위하여 길을 떠나야 하는 것이다.

즉흥적으로 다녀왔던 쪼모랑마, 즉 에베레스트 길에서 돌아와 얼마 만에 방학을 맞아 학교와 공안국 측에 신고를 하고 변경여행허가증’이란 것을 받고 순례단을 모집하여 준비에 들어갔다. 순례의 필수조건은 교통편의 확보였다. 대중교통편이 없는 성산(聖山)의 순례길은 나와 같은 처지의 단독행의 경우 대개는 경비절감을 위해 팀을 짜 지프차, 트럭, 운전기사, 가이드를 구해 여행사를 통하여 그 놈의 ‘증’을 받아야만 한다.2) 여행사는 대개 한 달 가까이 걸리는 기간 중의 교통편만 책임지므로 기타 숙식 등을 위한 준비물과 비용은 각자 부담하여야 했으므로 출발 전야는 부산스러웠다.

▼ 기숙사가 있던, 티베트대학의 후문에서

▼ 1990년대 기차가 없던 시절, 청해성 걸무에서 육로로 버스를 타고 무박 2일, 또는 무박3일 동안 곤륜산고개과 당구라고개를 넘어 티베트로 다니던 시절. 해발 5,231m 란 표시가 고도를 알려주고 있다. 그냥 서 있지도 못하고 비석에 기대어 사진을 찍어달래던 기억이 새롭다.

꼭 이곳을 지날 때는 오밤중이어서 사진을 찍지 못하다가 1995인가 우연하게 차가 고장나는 바람에 운좋게 건진 사진이다. 옛날 사진들이 모두 필림용이어서 비용때문에 인화도 마음 놓고 못해보고 잡지에에 보낼 몇장 정도만 인화하고 남은 나머지 필름롤이 엄엉난데, 지금이 거의 떡이되어 들어붙어 있는 사진들을 볼 때면 더욱 그러하다. 언제 다시 저 고개를 넘어 갈 수 있을 것인가?

그렇게 여러 도미토리를 돌며 멤버를 구해 가계약을 하는 등의, 내 발품으로 조직된 4개국 연합 순례단의 8명은 그렇게 복잡한 절차를 거쳐 드디어 [1998년 6월] 라싸를 출발하여 시가쩨를 거쳐 라체에서 네팔행의 공로를 벗어나 우회전하여 싸가, 중빠, 빠양 등의 마을을 지나 1,316km를 달려 목적지인 성산 기슭에 자리 잡은 다르첸(Darchen,해발4,560m) 마을에 마침내 도착하였다.

여기서 ‘마침내’ 또는 ‘드디어’ 라는 단어가 저절로 튀어 나오는 뜻은 그 만큼 그 여정이 멀고 힘들었다는 것을 표현한다. 지도상에는 버젓한 큰 길처럼 표시된 길이라지만 사실 그것은 공로라기보다 바람만 불어도 길이 없어지는 이름만의 도로였기에 때로는 숙달된 운전기사도 길을 잃기 다반사였고 수 많은 개울을 건너다 차가 떠내려 가기도하고 어떤 때는 차가 고장 나도 부속이 없어 며칠씩이나 기다리기도 하고 기름이 떨어져 꼼짝달싹도 못하고 노천에서 잠을 자야 되는 그런 여정이었다.

그것은 차라리 ‘고행’ 이라고 할 만한 길이었다. 순례에 나선 성자들만이 감당할 만한 그런 험로행이었다. “군자는 대로행이요 성자는 험로행이라”는 속언이 딱 어울릴 정도의 그런 길이었다.

그렇지만 수미산의 환상에 사로잡힌 일행들은 모두 즐겁게 잘 참아내었다. 모두 각자의 나라에서는 대접 받을만한 위치에 있는 사람들이었지만 “편한 여행이면 무슨 추억이 남으며, 무슨 의미 있는 순례길이랴! ” 하는 각오로 견디며 마침내 성산의 발밑에 도착한 것이다. 라싸를 출발한 지 꼭 일주일 만이었다.

▼ 1995년 첫번째 카일라스 순례시에 어떤 외국친구가 찍어서 우편으로 보내준 사진을 후에 발견하여 스케하여 두었다. 일주일간의 강행군으로 일행 모두 거의 파김치가 되어 시간만 나면 병든 닭처럼 꼬박꼬박 졸았던 기억이 새롭다.

서부 티베트는 해와 달과 별의 고향이고 바람과 구름의 고향이며 모든 강들의 고향이다. 그 원초적인 대지에 아침이 되면 야성이 살아 숨 쉬는 강렬한 햇살이 마치 혹성의 그것 같은 벌거벗은 대지에 내리쪼이고 저녁이 되면 핏빛 같은 검붉은 노을이 지평선을 물들이기 시작하고 이윽고 밤이 되면 수많은 별들이 모여 별잔치를 벌이는 서부 티베트를 달려 마침내 도착한 것이다.

* 수미산은 과연 실존하는가?

사실을 말하자면, 세계의 어떤 지도상에도 ‘수미산(須彌山)’ 또는 ‘수메루(Sumeru)’라 공인된 지명은 없다. 아니 우리들의 머리 속에 그려져 있는, 경전 속에서 묘사된 것과 같은 수미산은 실제로는 지구상에 존재하지 않는다. “그것은 다만 신화나 전설일 뿐” 이라는 것이 더 솔직한 표현일 것이다. 그냥 경전 속에서 우주와 진리는 그 만큼 크고 넓다는 것을 표현하기 위한 방법론적인 상징체계일 뿐이다.

그렇다면 어떻게 이 글이 <수미산 순례기>이냐? 라는 질문이 뒤따르는 것이 당연하다. 그 질문에 대한 조심스런 대답은 이렇다.

“수미산의 모델로 추정되는 신비한 산은 존재하고 있다.” 라고…

그런 가설을 세우고, 근거를 제시하고 논리를 펴서 증명한 다음, 그래서 “이 산이 바로 수미산이다”라고 하는 것이 합리적 접근 방법이겠지만 이 순례기는 학술논문이 아니기에 독자의 이해를 돕기 위해 먼저 결론을 내리고 추후에 설득력을 얻도록 하는 방법으로 이 글을 써내려 간다는 점을 먼저 밝혀 두고자 한다.

▼ 서부 티베트 창탕으로 가는 길 . 산에 나무들이 전혀 없어서 마치 외계의 혹성같은 분위기를 연출한다.

수미산의 모델로 추정되는 산은 위도상으로는 남쪽의 인도대륙에서 보면 히말라야 산맥 너머에, 북쪽의 청장(靑藏)3)고원에서 보면 티베트고원의 서남부에 위치한다.

아득한 옛날부터 4대종교의 성산으로 알려져 순례자의 발길이 끊이지 않았던 이 산의 이름은 시대, 종교, 민족, 언어 별로 여러 가지로 불려 왔는데, 현재로는 영어권 지도에는 일반적으로 범어(梵語)의 음을 따 카일라스(Kailash, 6,714m) 라고 표기하고 한어권에서는 강디스[岡底斯]혹은 강린포쩨[岡仁波齋]로 표기하고 있다. 그리고 지도상에는 표기되어 있지 않지만 한어권에서의 곤륜산(崑崙山) 그리고 우리의 불교사전에서의 계라사산(鷄羅沙山)도 실제로는 위의 여러 이름으로 불리고 있다.4)

성급한 결론이지만 이 모든 산들은 사실은 모두 하나의 산을 의미한다. 이 결론은 결코 간단한 것이 아니다. 모든 사전을 고쳐야 하는 문제이기 때문이니까. 차분하게 순차적으로 접근해가야 할 문제인 것이다.

먼저 그 어원의 풀이로부터 시작해보자. 우선 강린포쩨와 강디세5)를 비교해보자. 모두 ‘강(Kang) 이란 접두사가 공통적으로 불어 있는데, 이는 눈(雪)을 뜻한다. 그러니까 강린포쩨 는 “눈(雪)+활불(活佛)”이 되어 눈의 부처 라는 뜻이 되는 셈이고 ’강 디세‘ 또한 “강’+디세(雪)”가 되어 눈을 강조한 뜻이 된다.

현재 문헌에는 사용 빈도가 적은 ‘강 디세 라는 명칭은 다만 현재 중국측이 새로 펴낸 지도에 ’강디스[岡底斯]산맥’으로 표기되어 있을 뿐 산의 이름으로는 대개는 ‘강 린포쩨’로 주로 쓰이고 있는 상태이다. 강 디세’에서 접두사 강 을 빼면 디세 가 되는데 이는 우리에게도 친숙한 유명한 중세기의 음유시인인 밀라래빠(Milarepa,1052-1135)6)의 『십만송(十万頌)』중에 빈번히 나타나는 디세산 , 바로 그 산을 가리키는 것이 된다.

여기서 우리는 왜 강린포쩨 란 이름이 고전에는 사용되어지지 않았나 하는 숙제를 풀 수 있는데, 이는 바로 옛적에는 ‘디세 라는 이름으로 더 많이 불렸다는 사실을 말해주고 있다.

그러니까 ‘강 디세’는 고대 융둥뵌뽀교 시대의 이 산의 원래의 이름이었고 ‘강 린포쩨’는 불교가 전래된 이후의 이름이었음도 아울러 알 수 있게 해준다.

그러나 우리의 사전에는 위의 티베트측의 명칭은 나타나자 않고 다만 새로 편찬한 사전에만 범어 ‘카이라스’에서 바로 음역하여 ‘계라사산(鷄羅沙山)’7)라고 나타나고 있다. 그 외에도 곤륜산(崑崙山)과 향산(香山)도 혼용되어 쓰인 경우도 있어 이 산의 명칭에 대한 정의는 그리 간단하지 않다.

이렇게 여러 명칭을 가진 산들이 과연 모두 하나의 산을 가리키는가? 그리고 만약 하나의 산이라면, 과연 이 산이 경전이나 신화에 나오는 전설적인 산인 ‘수미산’ 과 동일한 산인가?

이 문제에 대한 대답은 간단하지만 그러나 그 결론에 도달하는 과정은 그리 간단하지 않다. 그렇기에 이 문제를 순례에 본격적으로 들어가기에 앞서 거론하는 것은 그렇지 않아도 길을 잃기 쉬운 순례자들에게 이 순례를 계속할 흥미를 잃게 하기 십상이라 생각되기에 여기서 이 문제는 일단 접고 우선 갈 길을 재촉하기로 한다.

단 편의상 이 산의 이름을 범어, 즉 산스크리트어8)의 ‘카일라스’로 통일하여 부르기로 하면서…

지금 우리, 즉 해동의 순례자들이 도착해 있는 이 산은 옛부터 수많은 이들에 의해 찬탄되어 왔다. 우선 시적 분위기를 고양시키기 위하여 그 중 한 사람의 시 한 구절을 읊어 보기로 하자.

이 음유시인은 약 십여 년 간 이 산의 동쪽 계곡의 동굴 속에서 쐐기풀을 먹으면서 피나는 수행을 하면서 때때로 아름다운 목소리로 수많은 시를 노래하였다 한다. 후세 사람들은 그의 노래가 십만 수나 된다하여 『십만송(十萬頌)』9)이란 책으로 만들어 애송하였다.

“디세 설산은 명성이 드높아 세상 사람들은 멀리서 칭송하네.

디세산은 수정탑과 같도다! 라고

가까이 찾아와 바라보면 디세산은 눈에 덮여 있네.

붓다는 예언하셨네.

이 산은 세계의 배꼽이요, 설산 표범이 춤추는 성스러운 곳이라고.

산봉우리의 수정탑은 뎀촉불(Demchg Budda)이 사는 순백의 궁전이네.

디세산 에워 싼 장엄한 설산들은 오백나한이 거처하는 성봉이네.

이보다 경이로운 장소 있으랴!

이 보다 수려한 장소 있으랴!”

한 구절 더. 여기서 그는 직접적으로 디세산과 수미산의 관계를 암시하고 있는데,

“세계의 중심 수미산 곁에 있는 남섬부주 하늘은 푸르게 빛나나니

그 푸름이여, 그 장엄함이여!

수미산 중심 거대한 염부(閻浮)나무10) 위로 해와 달은 사대주를 비추네.

용왕은 하늘에서 단비를 내리니 이는 땅 위 장엄상이네.”

▼ 음유시인 밀라래빠의 초상

아, 카일라스 !

거대한 에너지를 간직한 성스러운 산자락에 순례자의 베이스캠프인 다르쩬 마을은 조용히 잠들어 있었다. 마치 무한한 우주와 신비스러운 텔레파시를 주고받는 ‘지구별의 중심 안테나’ 처럼, 그렇게 조용히 잠들어 있었다. 천신만고 광야를 헤맨 끝에 마침내 이곳에 도착하여 외국인에게 허락된 유일한 숙소인 강디세여관에 짐을 풀고 내일을 위하여, 그토록 오랫동안 기다려 왔던 그 만남을 위하여, 억지로 잠을 청해 보았으나 몸은 솜처럼 피곤하였지만 잠은 찾아오지 않았다. 만감이 교차하는 심경에다 설렘까지 더하였기에 쉽게 잠이 올 리가 없었겠지만.

더욱이 침대머리에서 창문 밖으로 올려다 보이는 밤하늘의 유혹에는 손을 들 수밖에 없어서 겉옷을 두텁게 걸쳐 입고 밖으로 나왔다. 밤하늘은 온통 오색영롱한 별의 벌판이었다. 그것은 아름답다 환상적이다 라는 그런 감성적 차원을 넘은 영원에의 부름, 그 자체였다. 내가 그동안 살아왔던 사바세계에서 저런 ‘별 볼일’이 얼마나 있었던가? 더구나 저처럼 다양한 색깔의 별을 볼 수 있었던가?

무수히 많은, 그야말로 천문학적인 별들을 보고 있으려니 우주의 그 영원함에 비해 우리 인간들의 일생이란 너무나 덧없는 티끌 같은 존재라는 것을 느끼게 된다.

한참을 그렇게 멍하니 하늘을 바라보다가 정신을 차려 사방을 살펴보니 저녁 잠시 한때 해동의 나그네에게 자태를 드러냈던 성스러운 산은 허리춤에 안개를 드리운 채 선정불(禪定佛) 드야니붓다(Dhyani Budha) 처럼 묵묵부답인 채 그 산자락의 마을만이 반쯤 만 안개 속에 드러나 있었다.

이 산은 옛부터 ‘성스러운 산’이라고 불려왔다. ‘뫼산자[山]’ 앞에 그냥 ‘세인트(Saint, St)’가 하나 추가된 것으로 치면 간단하겠지만 그렇게 무미건조하게 성스러운 산의 정의를 내릴 수는 없다.

불교에서는 수미산(須彌山)이라고 한다. 불교도와 힌두교도들이 이 산을 "수메루(Sumeru)"라고 부른데서 온 이름이다. 불교에서는 이 산의 정상을 선성불(Dhyani Budha)의 성소로, 힌두교에서는 로드 시바신(Shiva)의 거주지로 생각했다. 게다가 카일라스산은 인더스를 비롯해서 아시아 문명을 형성한 네 강의 발원지로 이들에게 카일라스산은 우주의 중심이며, 배꼽이며, 세계의 기둥이며, 신앙의 중심지인 근본적인 산이기에 불교도나 힌두교도은 이곳을 순례하는 것이 평생의 희망이다

산들 중에는 그냥 산인 것도 있지만 특별한 성격을 지닌 산들도 있다. 그러한 산들의 성격은 단지 다른 산들과 구별되는 특이한 모습 때문만은 아니다. 사람들이 특이한 용모를 지녔다고 해서 그 사람의 인격마저 특이한 것이 아닌 것처럼 말이다.

한편 성격이라고 하는 것은 다른 것에 영향을 미치는 어떤 힘을 가지고 있다. 그 힘은 조화롭고 지속적이며 뚜렷한 방향이 잡힌 개성에서 비롯된다. 만약 누군가가 이런 자질을 자기 속에 가장 완전하게 갖추고 있다면 그는 지도자나 사상가 혹은 성자가 될 수 있다. 그리고 우리는 그를 성스러운 힘을 담고 있는 하나의 통로라고 여기며 성스러운 산이라고까지 부른다.

그러한 산의 힘은 너무나 위대하고 또한 섬세해서 강요하지 않아도 그것을 보는 이는 마치 자력에 이끌리듯 끌리게 된다. 그들은 설명할 수 없는 매력에 이끌려서 그 성스러운 힘에 중심에 접근하고 숭배하려고 많은 어려움과 손해를 참고 견딘다. 사실 아무도 처음부터 성스럽다고 제목을 붙인 사람은 없다. 하지만 모든 사람이 그렇게 인식하고 있다. 아무도 단체를 조직해서 억지로 산을 숭배하도록 할 필요가 없다. 단지 한번 그 산을 보게 되면 그 산이 단순히 존재하는 것만으로도 압도당해서 숭배하는 것 외에는 자신의 감정을 표현할 다른 길이 없기 때문이다.

볼리비아 출신의 라마승, 고빈다11)는 명상을 통하여 성산에 대한 느낌을 위와 같이 이야기하고 있다.

정말 그랬다. 우리의 기철학(氣哲學) 용어로 이 산을 풀이해보자면 이 산은 그냥 한번 보는 것만으로도 사람으로 하여금 무릎까지 꿇게 하는 신성한 기운이 뿜어져 나오는 산이라고 한다. 이름하여 ‘성산’인 셈이다. 그러나 그냥 처음부터 ‘성산’이 된 것은 물론 아니었다. 이산을 본 사람의 입이나 글로 그리고 다음 사람의 입에서 글로 그리고 또 다른 사람에 의해서 퍼져나가면서 그렇게 오랜 세월 뒤에 자연스럽게 성스러움이란 수식어가 붙게 되고 또 그것이 당연한 것으로 누구에게나 인식되어지게 되어 성산으로 굳어졌을 것이다.

이런 종교적 태도는 과학적 요인에서 비롯된 것은 아니다. 그것은 인간의 마음속에 자리 잡은 원초적 심리상태이다. 우리를 압도하는 거대한 자연물이나 동물에 대한 두려움은 인간의 나약함을 자극하여 숭배의식으로 나타나게 되는데 우리는 이런 것을 토템이즘(Totemism)이라 부르고 있다. 그리고 이런 자연물에는 나름대로의 영혼이 있다고 믿어서 인간의 영혼과의 교류를 시도하기도 한다. 애니미즘(Animism)이나 샤마니즘(Shananism)이 이에 속한다고 볼 수 있다. 이런 영적이고 종교적인 마음은 산을 정복하여 에고를 자랑하고자 하는 것 보다는 산을 바라보고 경배함으로써 가슴으로 그 산의 영혼을 받아들여 교감을 통해 자신의 영적 성숙을 꾀하는 쪽에 목적이 있다. 여기에서 동․서양의 극명한 차이가 드러난다. 산을 정복함으로써 얻는 희열보다 산을 받아들여 자기를 완성시키는 기쁨을 얻는 것이 동양정신의 요체인 것이다.

산이 살아있다는 애니미즘적 확신은, 무생물은 생명이 없다고 단정한 서구적 유물론과 상반되게, 고대동양의 은자들은 이미 까마득한 옛날에 명상을 통해 밝혀낸 사실들이다. 요즘에야 현대물리학이 조심스레 인정하는 부분들을 말이다. 파란 눈의 라마, 고빈다는 명상을 통해 이런 점을 생각해 내었다.

“산은 자라기도 하고 쇠하기도 한다. 산은 쉬고 있으며 맥박이 뛰고 있다. 산은 주위에 있는 보이지 않는 에너지를 끌어 모은다. 대기의 힘, 물의 힘, 전기와 자력 등등을 모아서 물과 구름을 생성시키며 천둥과 번개, 폭우 등을 만들고 또 폭포수, 안개, 시내, 강 등을 만들어 낸다. 산은 주위에 있는 것들에게 생명력을 가득 채워주며, 살아 있는 수많은 생명체들에게 보금자리와 양식를 제공한다. 그래서 산은 더욱 위대하고 능력 있는 것이다.

하지만 그 중에서는 가장 중요한 것은 산이 인간에게 지고한 열망의 상징이 된다는 점이다. 그것은 고대의 종교 문명에서 공통적으로 나타나는 사실이다. 그것은 궁극적인 깨달음에 대한 영원한 대상이 되었으며 세속을 초월해서 우리가 태어나고 속해있는 우주의 무한성을 향하는 지표가 되었다.”

신령스러운 기운이 감도는 산 밑에 서면 우리는 두려움과 함께 안온함도, 마치 모태에 다시 들어가 앉아 있는 듯한 기분을 느끼게 한다. 그 곳에서 우리는 자기의 본래면목으로 돌아가고자 하는 의식의 꿈틀거림을 느낄 수 있다. 그리고 자신의 지금의 생활도 다시금 돌아보게 된다. 사실 티끌같은 세상에서 아웅다웅 살다보면 우리는 해, 달, 별 그리고 자연물에 이어진 보이지 않는 끈이 있음을 자각하지 못하고 살아가고 있다. 이것을 느낀 순간 우리는 자신을 둘러싸고 있는 굴레를 벗고 돈, 명예, 쾌락을 추구하는 등등의 이기적인 생활을 벗어나 자연의 끈을 잡으라는 소리를 듣게 된다. 그러나 이를 실행하기에는 쉽지가 않다. 이미 스스로가 단단히 묶여 있음을 발견하기 때문이다.

그러나 몇몇, 이미 그렇게 되기로 운명 지어진, 사람들은 그 부름소리를 듣고 성스러운 것에 대한 열망이 가슴속 깊은 곳에서 일어남을 깨달아 그 영감의 근원지를 찾아 길을 떠나게 된다. 자연에 이어진 보이지 않는 끈을 자신의 영혼에다 잇기 위하여, 오랫동안 잃어버렸던 자아를 찾아 순례의 길을 떠나게 되는 것이다. 자연과 신과 자아가 하나가 되기 위하여…

이 다르쩬 마을은 먼 옛날 ‘수미산 신화’가 생겨 여러 원시종교가 공통적으로 이산을 숭배하기 시작하면서부터 그 순례의 시발점이 되었다. 그 원시종교들이 불교․힌두교․자이나교․뵌뽀교 등의 세계적 종교로 그 세력이 커진 다음에도 그 자리는 변함이 없었다.

수미산 신앙의 진원지로 알려진 이 산을 향해, 기독교도가 예루살렘을, 이슬람교도가 메카를 찾듯이 불교도를 비롯한 4대종교도 들은 이 산의 신성에 대하여 숭배하고 찬양하기 위해 이곳으로 모여 들어 합장하고 머리 숙여 기도하고 온 몸을 던져 오체투지(五體投地)하였다. 그렇게 함으로써 이생의 죄업을 정화하고 다음 생을 준비하는 통과의례로 삼는 전통을 세워 내려왔다.

말하자면 이곳은 지구별의 최고의 성지로 꼽아왔던 것이다.

정화설(淨化說)에 의하면 이곳은 아무나 원력만 있다고 올 수 있는 곳이 아니다. 지금의 상황도 마찬가지다. 실제적으로 히말라야 너머에 있는, 지형적으로 오지중의 오지라는, 여건 말고도 분리독립을 원하는 현 티베트의 정치상황이 얽혀 있어 직접 이곳을 올 수 있는 순례자는 어려운 통과의례를 치러야만 가능하다. 그러니까 그들의 설화처럼 전생부터 준비한 자만 올 수 있는, 다시 말하자면 “숙세의 인연이 있어야 올 수 있다”는 말이 과장이 아닌 것이다.

세계 각국에서 모여드는 순례자들 중에서 여건이 가장 유리한 본토의 티베트인의 경우를 보자. 평생의 원을 가슴에 품고 살다가 수 년 간의 준비 끝에 부락 또는 가족 단위로 고향을 출발하여 식량원인 가축까지 데리고, 길에서 노숙하기를 몇 달씩 하는 고행 끝에 이곳에 도착한다. 그 중에는 도중에서 객사하는 경우도 빈번하다. 심지어는 어떤 이는 오체투지로, 마치 자벌레 처럼 기어서 오기 때문에 몇 년씩이나 걸리기도 한다. 물론 요즈음은 여유가 있는 이들은 부락단위로 대형 트럭을 빌려 오는 경우도 있어서 시간이 좀 단축되기도 하지만 그것은 극소수층에 불과하다.

한편으로는 히말라야를 국경으로 하고 있는 10억 인구의 힌두교들12)의 사정은 더욱 딱하다. 이산은 그들이 가장 사랑하는 쉬바신(Shiva)의 궁전이고 그들의 생명수인 강가(Ganga), 즉 간지스 강의 발원지이기에 그들에게는 큰 의미를 갖고 있기에 참배의 열망은 어느 민족이나 종교에 뒤떨어지지 않지만 ‘중국과 인도간의 국경분쟁’13) 탓으로 성산을 눈앞에 두고도 마음대로 올 수 없는 실정이다.

이산을 40만 중국인민해방군이 지키고 있기 전까지는 그들은 수 천년동안, 마음만 먹으면 국경에서 104km 거리에 있는 이산에 마음대로 올 수 있었다. 그러나 지난 50년 동안은 그렇지 못했다. 다행히 1980년 두 나라간의 협정에 의하여 1년에 3백 명에 한하여 리프렉고개와 뿌랑14)마을을 통하여 순례를 할 수 있지만, 그 허가증 자체가 ‘낙타바늘구멍 운운’보다 더 어렵고 비용 또한 막대하여 쉬바신에 의해 선택된 행운아가 아니면 올 수 없는 것이다.

그 다음은 나와 같은 제 삼국의 순례자의 경우인데, 어렵기는 위의 본토인이나 인도인보다 더하면 더했지 쉽지는 않은 실정이다. 순례의 일차 거점인 라싸까지 오는 것도 쉽지 않지만 그 후에도 비싼 비용과 복잡한 절차 그리고 최소한 보름이상의 시간이 필요하기에 외국인의 경우도 보통 여행의 개념으로는 올 수 없는 곳이다. 결과적으로 어느 민족․종교를 막론하고 이곳에 와 성산을 마주 대하는 것만으로도 그것은 숙세의 선근의 인연이라 할 수 있다.

문득 그렇게 여기까지 온 그들을 보면서 하나의 단어가 떠오르기 시작한다.

과연 ‘순례(巡禮)’란 무엇일까?

사이버세상의 입구에 자랑스럽게 들어 선 현대인간들에게 중세기의 유행하였던, 박물관에나 가서 찾아보아야 할, 이 ‘순례’란 단어의 의미는 어떤 비중을 갖는 것이며 또한 저 많은 순레자들의 가슴속에는 어떤 생각이 들어 있을까?

그리고 그들에 섞여 이곳에 와 있는 해동의 순례자에게는 그 단어는 도대체 어떤 뉘앙스로 가슴속에 잠재되어 있을까?

마치 미로 같았던, 내 젊음의 어둡고 긴 터널 속에서 반짝이는 불빛처럼 다가왔던 단어 하나가 있었다. 그것은 바로 ‘필그림에이지(Pilgrimage)'라는 영어 단어였다

어느 날 갑자기 그 단어는 과거형의 그리움으로 내 가슴속으로 스며들어왔다. 마치 내 전생이 히말라야의 순례자였던 것처럼 친숙하면서 생생하게 그렇게 다가왔었다. 그것은 이른바 역마살과는 다른 가슴속 깊은 곳에서 울려나오는 느낌이었다. 그 ’필그림‘에서 풍겨 나오는 아련한 그리움 같은 묘한 감정은 한동안 가슴속 깊은 곳에 자리 잡고는 떠나지 않았지만, 점차로 티끌세상에서의 와중에서 서서히 소멸되어 가기 시작하였다.

그렇다고 그 느낌이 완전히 없어진 것은 아니어서 가끔 어떤 계기를 만나면 다시금 새로워지는 것을 느낄 수는 있었다. 그러다가, 요즈음 그것은 갑자기 증폭되어 저항할 수 없이. 마치 무당의 신들림 같은 열기로 온통 내 삶을 지배하기 시작하였다. 젊었을 때의 느낌과는 또 다른 감정으로 네게 다시 다가 온 그 그리움은, 언제인가 우연한 기회에 한번 본 이산의 사진15)속의 모습과 오버랩 되어 급기야는 저항할 수 없는 힘으로 나를 잡어 끌어 배낭을 싸 이곳으로 오게 만들었다. 그렇게 해서 나는 ‘해동의 나그네’가 되어 이렇게 설역고원 티베트로, 다시 카일라스 아래로 찾아온 것이다.

본래 ‘순례’란, 사전적 정의로는 “어떤 종교의 성지를 찾아다니는 여행”을 뜻한다. 그러므로 순례란 종교적 분위를 풍긴다고 할 수 있다. 그러나 내 개인적인 견해로는 순례가 반드시 종교적 행위일 필요는 없었다. 무신론편에 서 있는 내 의식은, 물론 친불교적 성향은 있지만, 순례를 조금은 다르게 해석하고 있다. 그래서 아전인수식으로 내린 정의는. “마음속에 어떤 화두를 품고 그 끝을 따라 어떤 정해진 일정없이 그냥 몸도 따라 가는 것”이라고 결론을 내렸다. 그냥 “흰 구름의 길”이라고나 할까?

그런 의미에서 순례란 틀에 박힌 여행과는 구별된다. 그리고 순례는 “혼자가 좋다” 라는 생각한다. 말을 아끼고 의식의 분산을 막기 위해서라도 혼자여야만 한다. 오직 가슴만으로 주위의 색다른 풍경과 처음만나는 사람들을 대하여야만 한다. 스스로의 자아를, 영혼을 볼 수 있을 때 까지, 그렇게 흐르는 물처럼, 흐르는 조각구름처럼 흘러가야 하는 것이다.

자, 심호흡을 크게 하고 이렇게 세 번을 나지막이 외어보자.

‘필그림’ ! ‘필그림’ ! ‘필그림’ !

그러면 그대 눈앞에 순례자의 수호신, 쉬바신이 보낸 사자가 나타날 것이다. 그러면 그대는 그 손만 잡으면 된다. 그러면 그대는 이미 ‘순례자’인 것이다.

그렇게 떠나온, 어쩌면 전생부터의 꿈을 이룬, 행복한 순례자들이 모여 잠들어 있는 마을 다르쩬은 포근한 밤안개에 쌓여 있었는데 다만 좀 떨어진 다국적 텐트촌에서만 따뜻한 화톳불이 새어 나오고 일단의 힌두교도들이 부르는, 타악기 소리에 맞추어 쉬바신을 찬미하는 단조로운 ‘바잔’ 소리만이 빈 산에 울려 퍼지고 있었다. <계속>

1) 1997년 11월호 부터 3년간 월간 『불광』지에 「수미산순레기」라는 이름으로 연재를 하였고 이를 토대로 2000년『티베트의 신비와 명상』이란 단행본으로,, 다시 2008년 『바람의 땅, 티베트』로 개편하였다. 그러나 현 시점에서 보았을 때, 일부 지명, 인명 등의 고유명사의 한글번역 오류와 일부 내용을 바로잡을 필요가 있어서 새로 각주를 달아 수정,증보하게 되었지만, 이 글의 시점은 2000년임을 밝힌다. <2014년 입동지절에 다정/김규현>

2) 예나 지금이나. 카일라스로의 순례길은 허가증․교통편․준비물 등의 필요조건이 구비되어야 갈 수 있는 곳이다. 라싸 또는 네팔 쪽 쟝무 등 어느 곳에서 출발하든 <변경여행허가증>이 필수적이다. 물론 중국비자의 기간 내에서 만 얻을 수 있는 것은 당연하다. 다음으로 차편이 마련되어야 한다. 대개 라싸에서 출발하는 경우 4륜구동 지프차와 트럭 그리고 가이드를 함께 묶어 여행사와 계약하면 그들이 대신 허가를 신청해준다. 개인은 원칙적으로는 ‘허가증’만 얻기는 불가능하다.

팀을 짜 4명 기준으로 하면 일인당 비용은 약 5,6백$ 정도 든다. 여기에는 최소한 보름간의 숙박․식비․입장료․기타비용은 포함되지 않음으로 따로 준비해야 한다. 만약 허가증이 있다면 히치하이킹도 가능하지만 그것은 고행길이고 위험부담도 많다. 시기적으로는 5월 중순부터 10월초까지 가능하지만 7,8월은 우기철이니 가능하면 피하는 것이 좋다. 적당한 정도의 비상식량, 약품, 텐트 그리고 무엇보다 침낭과 방한우모는 필수적이다. 가능하다면 하루 정도는 야영을 하는 것도 금상첨화이다. 초원에서 소똥으로 끓여먹는 라면맛도 환상적이이다. 개인 순례자의 경우는 가이드가 정해주는 곳에서 먹어야하고 자야하고 싸야하고 찍어야 하는 불편함을 감수해야 한다. 그러나 무엇보다도 중요한 준비물은 ‘순례자로서의 빈 마음’이다.

3) 티베트고원의 중국식 이름으로 청해성과 서장자치구의 첫음을 조합하여 만든 지명이다. 남북으로 1,000 km, 동서로 2,500 km 가량되며 평균 고도는 4,500 m이다. 세계의 지붕이라고도 불리며 넓이는 250만 km²로 세계에서 가장 높고 가장 큰 고원이다. 티베트 고원은 남쪽은 히말라야 산맥, 서쪽은 카라코람 산맥, 북쪽은 쿤룬 산맥과 치리안 산맥, 동쪽은 헝두안 산맥 등 높은 산맥으로 둘러싸여 있다. 인도판과 유라시아판의 충돌로 대략 5,500만 년 전에 형성되었다. 현재도 진행 중이다.

그리고 동명의 노래도 유명하다. 평소 필자의 애창곡이어서 가사를 아래에 첨부해 둔다.

是谁带来远古的呼唤 누가 태고의 함성을 가져 왔나요?/是谁留下千年的期盼 누가 천 년의 기대를 남겨 두었나요?/难道说还有无言的歌 설마 아직도 무언의 노래가 있었나요/还是那久久不能忘怀的眷恋 아직도 그렇게 오래도록 잊을 수 없는 그리움이 있었던가/ 哦 我看见一座座山 一座座山川 아 나는 산들과 산천을 보았네/一座座山川相连 면면이 이어지는 산천들을 보았네/ 呀啦索 那可是青藏高原 아라숴, 그것은 바로 청장고원이라네/是谁日夜遥望着蓝天 누가 밤낮 아득히 푸른 하늘을 바라보고 있나요?/是谁渴望永久的梦幻 누가 영원한 꿈을 갈망하고 있나요?/ 难道说还有赞美的歌 설마 아직도 찬미의 노래가 있었나요?/还是那仿佛不能改变的庄严 아직도 바뀌지 않는 장엄함이 있었던가/ 哦 我看见一座座山一座座山川 아 나는 산들과 산천을 보았네/一座座山川相连 면면이 이어지는 산천들을 보았네/ 呀啦索 那就是青藏高原 아라숴, 그것은 바로 청장고원이라네/

YouTube 라이선스 http://www.youtube.com/watch?v=yLLgz9GO2OY

4) 곤륜산(崑崙山)은 사전적 정의로는 “중국에 있는 산 이름으로 계라사산 이라고도 한다. 불전에서는 향산․향취산(香醉)이라고 한다. 옛부터 신비스럽게 전해져 온 산으로 황하의 원류, 혹은 서왕모가 거주한다고 하며 혹은 아뇩달지가 있는 곳이라고도 한다. 지리적으로는 파미르고원에서 시작하여 동으로 뻗어나가 많은 지류를 형성하였다.”

6) 그의 드라마틱한 삶과 아름다운 노래들로 유명한 까귀파의 수행자로 이제는 티베트인을 떠나서 세게적으로 유명한 음유시인이다. 그의 생애는 복수의 일념에 사로잡혔던 암울한 전반기와 깨달음을 얻은 후 청렴한 후반기라고 하는 전후 대조적인 삶으로 특징지어 진다.

7) 계라사산는 “히말라야산맥에 속하는 산으로 곤륜산으로도 한역된다. 긴나라(緊那羅, 음악의 신)들의 거주지이며 힌두교에서는 쿠베라신과 쉬바신이 사는 곳이라고도 하며 혹은 아뇩달지가 있는 곳이라고도 한다. 지리적으로는 파미르고원에서 시작하여 동으로 뻗어나가 많은 지류를 형성하였다.”

8) 인도 고대언어인 범어(梵語)는 북방계 경전에서 쓰여진 ‘아가마’라는 산스크리트어와 남방계 소승불교 ‘니카야’에 주로 쓰인 빠알리어 두 종류로 크게 나누고 있다.

9) 카르마첸지창의 영역본을 1994년 시공사, 이정섭역 본을 비롯하여 국내에 많은 버전이 있다.

10) 원래 ‘염부주’란 불교의 세게관에서 사대주(四大洲)의 하나로 수미산의 남쪽 바다에 있다는 세모꼴의 섬으로, 인간이 사는 세계를 말하지만, 여기서 염부나무는 염부제의 북쪽에 있다고 하는 상상 속의 큰 나무를 가리킨다. 그러나 실제로 인도에는 염부나무가 있다고 한다. 잎은 반드럽고 잎맥이 가늘며, 4~5월에 누르스름한 잔꽃이 피고 열매는 자주색으로 익는데, 새알 크기이며 맛은 떫고 시다.

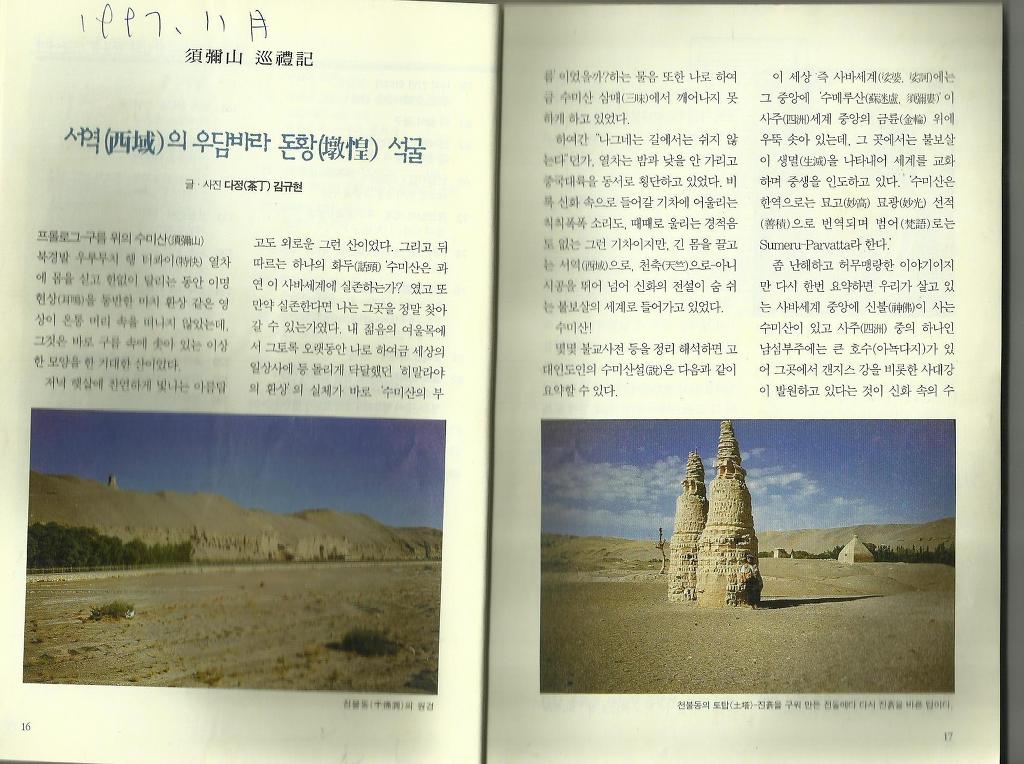

11) 볼리비아태생의 까규파에 속한 라마승으로 『The way of white clouds.1970』 라는 유명한 명품 순례기를 남겼다. 국내에서는 1992년 『민족사』에서 『구루의 땅』으로 번역, 발행하였지만, 절판된 지 오래여서 유감스럽다. 꼭 독자들에게 권해주고 싶은 책이기에.

12) 힌두인들은 카일라스를 아버지 라하고 마나사로바를 어머니로서 여겨서 이 호수에서 성욕을 하면 모든 죄가 정화된다고 믿고 있다. 또한 이 호수에 관한 전설도 있다.

“먼 옛날 열두 명의 고행자들이 명상과 기도를 위해 티베트고원까지 왔지만, 막상 이 고원에는 그들 고유의 세정식을 할 만한 곳이 없었다. 그래서 그들은 신성의식을 할 수 있도록 브라흐마 신께 기도하자, 기도에 대한 응답으로 마나사로바 호수가 창조됐고 호수의 중앙에는 시바의 상징인 황금 남근상이 솟아올랐다.” 는 것이다. 이 호수의 남쪽에는 7천m급의 나무나니산이 그 자락을 호수에 담그고 있고, 북쪽에는 호수에 솟은 시바의 남근이 옮겨 가 변했다는 카일라스 봉우리가 호수를 내려다보고 있어서 두 산에서 흘러내린 물이 이 호수로 흘러든다. 그래서 힌두교에서는 카일라스 봉우리를 시바신의 남근으로 여기고, 이 호수는 여성의 성기를 상징한다. 말하자면 카일라스와 연화지 가 만들어낸 우주적 에로스의 공간인 셈이다.

13) 지금도 가끔 국경분쟁이 난다고 한다. 동북부 다질링지역과 서북부 카슈미르지방은 실제 아직도 국경선이 확정되지 않은 상태이다.

14) 뽀랑현[普蘭縣]은 신장공로(新藏公路)의 마지막 종점이며, 인도와의 유일한 국제무역 시장이기도하다. 또한 여름에는 왕래하는 차들도 적지 않은데, 아리(阿里)의 운수대(運輸隊), 공공 교통국(工交局)과 병참(兵站)등 몇몇 공공기관에서 푸랑(普蘭)으로 가는 차들이 있지만, 외국인들은 원칙적으로 불가능하다. 아리(阿里)에서 푸랑(普蘭)까지의 거리는 약 430㎞, 차로 이동하면 약 이틀 정도 걸리고, 중간에 꺼얼야사(葛爾雅沙)또는 문사(門士)에서 하루 묶고 간다.

15) 필자도 1993년 라싸에 처음 들어왔을 때 어느 호텔에 걸려 있는 카일라스산의 대형벽화를 처음 보았을 때의 느낌은 잊을 수 없는 사건으로 남아 있다