땅이름과 산줄기 이름

- 백두대간의 지리산에서 설악산까지의 지명 탐색 -

- 16. 1. 16 강의 -

한국땅이름학회 회장 배 우 리

(국토교통부 국가지명위원)

㈎ 산줄기와 백두대간

⑴ 백두대간의 골격

백두대간(白頭大幹)은 백두산에서 시작해 동쪽 해안선을 끼고 남쪽으로 흐르다가 태백산 부근에 이르러 서쪽으로 기울어 남쪽 내륙의 지리산까지 이르는 거대한 산줄기이다. 따라서 백두대간은 이 땅을 대륙과 이어주는 뿌리이자 줄기라고 할 수 있다.

※ 성호 이익(星湖 李瀷)이 쓴 『성호사설(星湖僿說)』권1 「천지문(天地門)」에 “백두산은 우리나라 산맥의 조종이다… 대체로 일직선의 큰 산맥이 백두산에서 시작되어 중간에 태백산이 되었고 지리산에서 끝났으니…”라 하여 ‘백두정간(白頭正幹)’이라는 제목의 글이 있는데, 『산경표』의 ‘백두대간’과 일치하지는 않으나 ’정간’이라는 표현이 보인다. 『광여도(廣輿圖)』등 조선 후기의 지도첩들에는 ‘대맥(大脈)’. ‘내맥(內脈)’. ‘낙맥(落脈)’ 등의 표현도 보인다.

민족의 영산인 백두산(白頭山)에서 시작하여 남쪽으로 흘러 지리산(智異山)에서 마무리짓는 백두대간은 우리 국토를 동과 서로 크게 갈라놓은 산줄기의 이름이다. 현재, '백두대간'은 우리의 전통 지리관을 상징적으로 표현하는 용어로 자리를 거의 굳혀 가고 있다.

조선시대에 문헌에는 우리나라의 산줄기를 각각 1개의 대간(大幹)과 정간(正幹), 13개의 정맥(正脈)으로 정의하였다.

즉, 백두산에서 시작되어 갈라진 산줄기는 모든 강의 유역을 경계 지었고, 동해안, 서해안으로 흘러드는 강을 양분하는 큰 산줄기를 '대간', '정간'이라 하였다. 그로부터 갈라져 각각의 강을 경계 지은 분수산맥(分水山脈)을 '정맥'이라 하였다.

이는 '산자분수령'(山自分水嶺)이라는 원리를 따른 것이다. 즉, '산이 곧 분수령으로, 산은 물을 넘지 못하고, 물은 산을 건너지 않는다.'는 원리에 근거한 것이다.

이러한 인식은 조선 초부터 지도상에 반영되어 왔으며, 18세기 지리학자인 여암(旅庵) 신경준(申景濬)의 영향을 받은 이가 지은 것으로 추정되는 <산경표(山經表)>에서 체계적으로 정립되었다.

※ <산경표>의 지은이에 대해서는 두 가지 견해가 있다. 여암 신경준이 지은 것으로 추정하는 설과 1800년대 초기에 어떤 이가 여암 신경준이 지은 책을 참고로 하여 편찬한 것으로 추정하는 설이 있다. 최근 <한글 산경표>를 펴낸 이에 따르면 “<산경표>는 1770년에 간행된 <동국문헌비고> 중 신경준이 집필한 <여지고>의 '산천'을 보고 누군가 편찬한 것이며 그 시기는 1800년 이후로 추정된다.”고 했다.

이 후 19세기에 고산자(古山子) 김정호(金正浩)가 심혈을 기울여 완성한 <대동여지도>는 이를 시각적으로 표현한 대표적인 지도라 할 수 있다.

백두대간의 총 길이는 1625여 ㎞.

이 대간은 백두산에서 시작하여 남동으로 뻗어내리다가 동해안을 따라 다시 남서진하여 원산만에서 ㄴ자형으로 구부러져 역시 동해안을 따라 흘러내리다가 소백산 지점에서 남서진하여 한반도의 중앙을 활 모양으로 가로질러 지리산에 이른다. 즉, 지금의 우리 교과서에 의한 지리 지식에 따르면 마천령산맥 일부-함경산맥 일부-낭림산맥 일부-태백산맥 일부-소백산맥 일부를 잇는 선에 해당한다. (남한 구간은 지리산에서 향로봉까지 약 690 ㎞).

이 대간에는 북쪽의 2000 m급 고봉들과 금강산, 설악산, 태백산, 속리산, 덕유산 등의 명산을 품고 있다.

대간을 중심으로 여러 갈래로 뻗어 나간 산줄기들은 각지의 언어, 습관, 풍속 등을 크게 구분짓는 지역 경계선이 되었다. 역사적으로 볼 때는 이 대간을 경계로 하여 부족국가의 영역을 이루었고, 삼국의 국경을 비롯한 조선시대의 행정 경계가 되었다.

현대에 이르러서도 도(道) 경계가 되는 등 각 지방의 분계선이 되었다. 따라서 백두대간은 이 땅의 지세(地勢)를 파악하고 지리를 밝히는 근본이 된다.

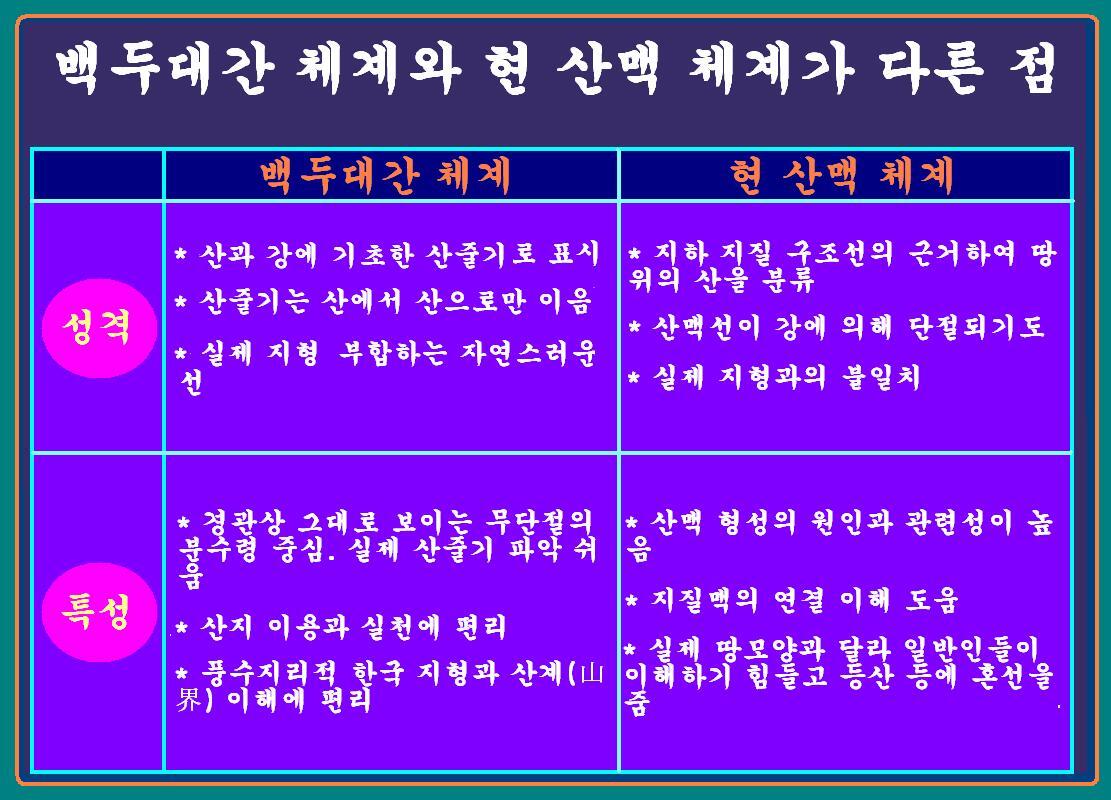

⑵ 백두대간과 태백산맥

이 땅의 산줄기 이름은 우리의 전통 지리적으로는 '~대간', '~정맥' 식으로 정확히 지형상의 산줄기 개념으로 정해져 있었으나, 일제는 이를 '~산맥'으로 통일, 그 구간도 지형상 개념이 아닌, 지질상의 개념으로 구간을 설정하여 자기들식으로 이름을 붙여 나갔다

백두산부터 함경도 단천의 황토령, 함흥의 황초령, 설한령, 평안도 영원의 낭림산, 함경도 안변의 분수령, 강원도 회양의 철령과 금강산, 강릉의 오대산, 삼척의 태백산, 충청도 보은의 속리산을 거쳐 지리산까지 이어지는 대동맥으로 국토를 남북으로 종단하는 산줄기이다.

그러나 일제는 이 줄기를 하나의 줄기로 보지 않고, 함경도쪽의 줄기는 마천령산맥과 함경산맥으로, 강원도 동해안쪽에서는 태백산맥으로, 내륙의 지리산 방향의 줄기는 소백산맥으로 갈라 붙였다.

태백산맥을 동해안에서 부산쪽까지 내려 그렸는데, 이 줄기는 백두대간의 줄기로 보아서는 그 지맥에 불과할 뿐이다. 또, 태백산맥이란 이름의 뿌리가 된 태백산(太白山)도 실제 그들이 설정한 산맥상에 들어 있지 않다.

ㆍ태백산맥을 지금의 교과서 등에는 이렇게 설명하고 있다. '함경남도 안변군(安邊郡) 황룡산(黃龍山, 1268m)에서 시작하여 부산 다대포(多大浦)까지 뻗은 산맥. 길이 약 500㎞, 평균해발고도 800m. 중앙산맥․해안산맥․내륙산맥의 3줄기로 나누어져 있다.' 그러나, '태백산맥'이란 이름은 맞지 않고, 그 구간 설정도 애매하다. 실제, 이 구간에 있다고 하는 '태백산(太白山)'은 설정 구간 중의 산줄기에 위치해 있지 않다. 따라서 이 산맥은 '백두대간'의 일부에 속할 뿐이다. 소백산맥도 지리책 등에는 강원도 남쪽(영주 근처)에서 시작하여 남서로 뻗어 내리다가 전남 해안까지 뻗어 나간 것으로 그려져 있으나, '소백산맥'에 해당한다는 줄기는 실제로 전남 남서 지방까지 가질 않는다. 따라서 이 산맥도 백두대간의 일부일 뿐이다.

㈏ 백두대간 땅이름 종주

⑴ 지리산(두류산)

‘지리산’의 ‘지’는 ‘디’ 또는 ‘드’가 구개음화했을 가능성을 배제할 수 없다. ‘지리산’과 ‘두류산(두리산)’의 음운적 관계를 더듬어 보자.

․두루 → 두리 → 드리 → 디리 → 지리

‘두류’는 ‘두루’가 음차(音借)로 보인다. 즉, ‘두루’가 호남 방언식으로 ‘지리’까지 가게 된 것으로 보는 것이다. 호남 방언에선 ‘드새다’기 ‘지새다’, ‘디뎌’기 ‘지뎌’, ‘디밀다’가 ‘지밀다’인 것을 보아서도 알 수가 있다.

‘두류산’이나 이와 비슷한 이름을 가진 산은 전국에 무수히 많다. ‘두류봉’, ‘두류령’, ‘두루봉’, ‘두리봉’, ‘두로봉’ 등.

그렇다면 ‘두리(두루)’는 원래 어떤 뜻을 담은 말일까? 많은 학자들은 이를 ‘’에서 출발한 것으로 보고 있다. 원래 ‘땅’ 또는 ‘산(山)’을 뜻하는 이 ‘’은 땅이름에서 ‘두루’나 ‘두리’뿐 아니라 ‘드르’, ‘두르(周)’ ‘두레’ 등 상당히 많은 지명을 파생시키고 있다. 일반 용어에서 ‘두리목’(둥근 재목), ‘두리반’(두레상), ‘두리새암(‘우물’의 사투리)’, ‘두리 함지박’(둥근 함지박) ‘두레(돌려가며 도움)’ 등의 말과 관련지어 생각해 보면 ‘’의 의미를 어느 정도 이해할 수 있겠지. 우리의 전통 옷 ‘두루마기’를 전에는 한자로 ‘주의(周衣)’ 또는 ‘주막의(周幕衣)’처럼 ‘둥글 주(周)’자를 넣었는데, 이 역시 ‘두루’와 ‘둥금(圓)’이 어의상 서로 근접함을 엿보게 한다.

‘지리산(두리뫼)’은 ‘크고 둥글게 둘려쳐진 산’의 의미로 새길 수 있다. 지리산(智異山)을 한자 뜻 그대로 푸는 것은 큰 의미가 없다.

⑵ 천황봉과 천왕봉

전국에는 ‘천왕봉(天王峰) 또는 ’천황봉(天皇峰)‘의 이름을 가진 산이 무척 많은데, 지리산의 최고봉도 천왕봉이다.

속리산(俗離山), 월출산(月出山), 계룡산(鷄龍山) 등의 높은 봉우리들이 모두 이런 이름을 달고 있다. 여러 지도들을 보면 어느 것은 ‘천왕봉’으로 또 어느 것은 ‘천황봉’으로 표기해 놓고 있으나, 옛 문헌이나 지도에선 ‘천황봉’보다는 ‘천왕봉’으로 표기한 것이 더 많이 보인다.

‘천왕봉’으로 표기되어 왔던 많은 봉우리 이름들이 일제 이후의 지도들에선 ‘천황봉’으로 많이 옮겨가 있음을 볼 수 있다.

원래 지리산 천왕봉의 옛이름은 ‘만행산(萬行山)’이었다.

⑶ 피아골

‘피아골’이란 땅이름을 가진 곳(주로 골짜기)은 전국에 무척 많다.

경기도 포천시 내촌면 마명리/ 〃이동면 도평리/ 전북 임실군 관촌면 운수리/ 〃삼계면 덕계리/ 전북 정읍시 칠보면 반곡리/ 순창군 동계면 수장리/ 충남 부여군 초촌면 소사리/ 서산시 지곡면 연호리/ 충북 단양군 가곡면 보발리/ 〃어의곡리/ 충북 보은군 외속리면 장재리/ 〃내속리면 상판리/ 음성군 삼성면 용성리/ 청주시 흥덕구 비하동

피아골과 비슷한 피아실, 피실(稷谷) 등의 땅이름이 강원도 인제군 인제읍 고사리, 경북 예천군 호명면 직산리 등에 있다.

옛 지명 중에 ‘빗골(비골)’이라는 곳을 여럿 볼 수 있는데, 이는 ‘비탈 신한 골짜자기’의 뜻으로 보인다. ‘빗골(비골)’은 ‘비아골’, ‘피아골’로 음(音)이 쉽게 변해갈 수 있으므로 피아골을 ‘피(혈(血)’와 무조건 연관짓는 것은 경솔한 해석이다. 전국에는 ‘핏재’라는 곳이 많은데 ‘빗재’에서 음이 옮겨간 것이 적지 않다.

⑷ 백운산

‘백운(白雲)’은 ‘밝은’의 음차에서 나온 것이 많음에 주목할 필요가 있다.

‘밝은’을 한자로 음차한 것으로 여겨지는 산으로는 ‘백운산(백운봉) 외에도 발은봉(發銀峰). 발은치(發銀峙), 발온치(發溫峙) 등이 있는데, 각각 강원도 남부와 북서쪽에, 충남 서부 등에 있다.

백운산은 경기도 옹진, 수원 및 용인과 시흥 사이, 강원도 원주와 충북 제천 사이, 강원도 정선과 영월 사이, 정선과 평창 사이, 강원도 화천과 경기도 포천 사이, 경기도 안성과 충북 음성 사이, 경북 금릉, 전남 광양, 경남 함양, 전북 완주 등에 있다.

⑸ 육십령

광주시 남구 진월동에는 ‘이어진 고개’라는 뜻으로 나온 듯한 ‘잇개(닛개)’가 있는데, 이 고개는 ‘입고개’, ‘이슨고개’, ‘입치(入峙)’로도 불린다.

경기도 파주 적성면 주월리의 ‘잇개’는 한자로 ‘육계(六溪)’이고, 그 근처의 성(城) 이름은 ‘육계성(六溪城)’이다.

이와 비슷한 고개 이름으로 ‘육고개’(경남 사천 용현면 석계리), ‘늦재’(경북 봉화 소천면 고선리, 광주시 북구 금곡동), ‘눅개’(경남 고성 삼산면 두포리), ‘늑재“(전남 나주 문평면 학교리), ’늦고개‘(경북 영주 부석면 용암리) 등이 있는데, 대개 고개가 길고 완만한 것이 그 특징이다. 해당 지역 주민들은 고개가 녹느러져 있어 이런 이름이 나왔다고 말하고 있다.

골짜기 이름으로는 ‘늦골’(경북 봉화 소천면 고선리), ‘늑골’(전남 순천 승주읍 월계리), ‘육굴’(경기도 용인 구성읍 보정리, 충남 금산 제원면 대산리) 등이 있다.

땅이름에서의 ‘육십(六十)’은 ‘여슨(너슨, 느슨)’의 차자(借字)일 가능성이 많다. 즉, 고갯길이 길고 아주 가파르지 않은 고개를 ‘여슨고개’라고 했을 것이고, ‘여슨’을 ‘예순’으로 보아 ‘육십령’이라는 고개 이름을 얻었을 것이라는 가정을 해 보게 된다.

⑹ 구천동

‘구(九)’는 단순히 ‘아홉(9)’의 뜻을 나타내는 것뿐이 아니라, 많음(多), 김(長), 넓음(光), 깊음(深) 등의 뜻을 안고 있다. 한자 자전에도 보면 ‘九’가 ‘아홉(9)’의 뜻과 함께 ‘많다(多)’의 뜻을 함께 적어 놓고 있다.

길거나 많음을 순 우리말로 나타낼 때는 ‘아홉’보다는 ‘아흔아홉’이라는 말을 많이 썼다.

⑺ 빼재

전국에는 빼재라고 이름붙여진 산(또는 고개)이 여러 곳에 있다.

경기 가평 하면 신상리, 경남 거창 고제면 개명리, 전북 완주 운주면 구제리, 충남 논산 양촌면 임화리, 충남 서산 부석면 강수리, 인지면 화수리 등

전북 무주의 백두대간 중의 빼재는 한자명으로 ‘수령(秀嶺)’이다. ‘빼’가 ‘수(秀)’로, ‘재’가 ‘령(嶺)’으로 대역되었음을 알 수 있다. ‘수현(秀峴)’ ‘수티(秀峙)’라고도 한다.

국어사전에서는 ‘빼다’의 뜻을 여러 가지로 풀고 있는데, 그 중에서 ‘끼여 있는 물건을 밖으로 나오게 하다’와 ‘빠져나오게 하다’를 관련 풀이로 잡아 볼 수 있다. ‘빼재’가 ‘빼다’의 뜻을 포함한 것이라면 길게 이어진 산줄기에서 하늘로 툭 불거진 산의 뜻이 아닐까 한다.

재’는 ‘고개’의 뜻도 있지만 ‘산(山)’이란 뜻도 있다. 이 ‘재’는 고개 이름에서 접미사처럼 붙어 ‘새’(鳥嶺)’, ‘대재(竹嶺)’, ‘싸리재(축杻嶺)’ 등 많은 땅이름을 퍼뜨려 놓았다.

‘산(山)’을 뜻하던 말이었던 ‘재’는 처음에는 ‘잣’이었다. 그러한 흔적은 옛 문헌에 잘 나타난다.

‘히어나 자시어나’(마을이거나 산이거나)<석보상절>(六,40)

‘성(城)’은 시라.’<월인석보>(一,6)

‘외로왼 자새 믌기운이 어득도다.’(孤城水氣昏)<두시언해>(三,28)

이 ‘잣’은 뒤에 ‘자’로 옮겨가고 이것의 음이 변해 다시 ‘재’가 된 것으로 보고 있다. 즉, ‘잣’과 ‘재’의 중간 과정이 ‘자’인데, 17세기 후반에 나온 문헌 등을 보면 그것이 잘 나타난다.

‘경도(京都) 자안(城內)’<박통사언해> (중간본 上,54)

⑻ 추풍령(가파름재)

‘바람’이란 말은 우리말의 ‘불다’라는 말과 아주 관계가 깊다. ‘울다’에서 ‘울음’이란 말이, ‘웃다’에서 ‘웃음’이란 말이 나온 것처럼 ‘불다(吹)’에서는 ‘불음’이라는 말이 나올 수 있다. 이 ‘불음(부름)’이 변한 말이 ‘볼음(보름)’인데, 서울이나 경기도 일대에선 이 말이 그 특유의 말습관에 따라 ‘바람’으로 자리잡게 됐고, 표준말로도 됐다.

그런데, 이 ‘바람(보름)’이란 말 앞에 다른 말이 접두사처럼 붙으면 곧잘 ‘파람(포름)’이 되기도 한다. 그래서 ‘남풍(南風)’을 뜻하는 ‘마파람(마포름)’, ‘동풍(東風)’을 뜻하는 ‘새파람(새포름)’이 나왔다. ‘휘파람’의 ‘파람’도 ‘바람’이다.

그렇다면 ‘가을 바람’을 뜻하는 ‘추풍(秋風)’은 ‘가파람’이나 ‘가파름’이 될 수 있지 않을까?

‘가파름’은 ‘가파르다(비탈이 급하다)’의 명사형이므로 ‘가파름재’는 한자로 ‘추풍현(秋風峴)’ 또는 ‘추풍령(秋風嶺)’으로 옮겨질 수도 있을 것이다.

갓(‘가을’의 본뿌리말)=추(秋) ※ 가슬(가)=가을

파름(파람.바람)=풍(風)

재(고개)=현(峴), (嶺)

갓+파름+재=秋+風+嶺=추풍령(秋風嶺)

⑼ 속리산(수리산)

‘수리’의 뿌리말인 ‘숟(숫)’은 원래 어떤 의미를 지녔던 것일까?

이에 대하여 학자층에서는 ‘높음(高)’이나 ‘힘셈(强)’의 뜻이었으리라고 보는 견해가 많다. 지금의 말에 ‘숫놈’, ‘숫소’ 등의 그 ‘숫’과도 연결지어 볼 만하다.

신라시대의 벼슬로, 지방민에게만 수여한 외위(外位;外職) 11관등 중에 ‘술간(述干)’이란 것이 있는데, 여기서의 ‘술’도 ‘높음’의 의미로 새겨 볼 수 있을 것이다. ‘간(干)’이나 ‘한(汗)’은 신라시대 고위직(벼슬) 이름에서 접미사처럼 많이 붙는 음절이다.

따라서 산이름에서 ‘술뫼’나 ‘수리뫼’처럼 ‘술(수리)’가 들어가 있을 때는 ‘큰 산(大山)’의 의미로 볼 수 있을 것이다. ‘수리’를 음역으로 한 산이름에는 수리산(修理山)(경기도 안양시), 소래산(蘇來山)(경기도 시흥시), 소리산(所伊山)(강원도 이천군 *대동여지도상의 지명), 소의산(所衣山. 경기도 가평군), 소라산(所羅山. 황해도 평산군) 등이 있다.

차산(車山), 차령(車嶺), 취령(鷲嶺) 등도 모두 ‘수리’를 수레(車)나 수리(鷲)로 보고 한자로 취한 것이다.

⑽ 이화령(이우릿재)

글학회에서 낸 <지명총람>에는 이 고개 이름이 ‘이우릿재’, ‘이류릿재’ 등으로 나온다. 이 곳 요광원 서북쪽 이우릿재 밑에 있는 골짜기인 ‘이우릿골’은 한자로 ‘이화이리(伊火伊里)’로 적혀 온다.

이 ‘이우릿재’가 바로 <대동여지도>, <신증동국여지승람>, <만기요람> 등에 나타나는 ‘이화현(伊火峴)’으로, 지금의 ‘이화령(梨花嶺)’이다. 여지승람 연풍현(延豊縣)조에는 이화현이 현(縣)의 동쪽 7리, 문경현 경계에 있다고 했다.

‘이우릿재’의 ‘이우리’는 원래 ‘이부리’의 변음인 듯하다. 그리고 이 ‘이부리’도 더 거슬러 올라가면 ‘니부리(뉘부리)’나 ‘느부리(는부리)‘가 아니었을까 생각하게 한다.

‘이우리’를 ‘느부리’’까지로 보는 데는 다소 조심이 따르지 않는 것은 아니지만, 이는 한자 지명에서의 ‘이(伊)’가 ‘니’ 또는 ‘느’의 음차로 많이 씌어 왔다는 사실이 뒷받침해 주고 있다. 학자들이 옛 지명에서 ‘닛재(늦재)’로 유추하는 이벌지(伊伐支)나 ‘니즌매(느즌매)’로 유추하는 이진매(伊珍買)가 그 예에 해당한다. 이벌지와 이진매는 각각 지금의 경북 영주 순흥면 일대와 황해도 이천군(伊川郡) 일대이다. ‘닛재’는 ‘이어진(連) 산’, ‘니즌매’는 ‘(줄기가) 늘어진 산’의 뜻으로 보고 있다.

⑾ 월악산(달나뫼)

월악산이 어떤 뜻에서 알기 위해서는 먼저 월출산부터 알아보는 것이 좋겠다.

월출산은 백제와 신라시대에는 월나산(月奈山), 월나악(月奈嶽)이라 불리었고, 조선시대에 들어오면서 월출산이란 이름이 붙었다.

‘월나-월출’에서 ‘월’은 같은데, ‘나’가 ‘출(出)’로만 바뀌었다. ‘나’를 ‘나다(出.生)’의 뜻으로 보면 두 이름의 근접함을 느낄 것이다.

․달 > 달아 > 달나 = 달月+나生 = 月出山

결국, 월출산은 ‘달나뫼’이며, 이 이름은 그저 단순히 ‘산’의 뜻인 달에서 나온 이름으로 보는 것이다. 월출산의 ‘월’이 산이듯 월악산(月岳山)의 ‘월’도 산의 뜻임은 말할 것도 없다.

⑿ 죽령(대재)

‘죽령’은 원래 ‘대재’였다. 즉, ‘죽령’이라는 이름은 ‘대재’의 한자식 의역이다. 땅이름에서 ‘대’는 옛말 ‘닷(다)’에서 나온 것이 많은데, 이 ‘닷’이 ‘산’의 뜻을 갖고 있다.

대(竹)+재(嶺) →죽령(竹嶺)

땅이름에서의 ‘대’는 ‘대나무’가 아닌 경우가 무척 많고, 더구나 고개 이름에서의 ‘대’는 거의 ’산‘의 의미이다.

⒀ 도래기재(선달산)

도래기재는 음운상 측면에서 또 ‘돌기재(돍재)’와 가까운 친척벌임을 생각해 볼 수도 있다. ‘도리재(돌이재)’는 ‘돌(石)’이라는 말과 ‘고개’라는 뜻이 합성된 지명. 즉, ‘돌 많은 산’이란 뜻의 ‘돌재’라는 땅이름과 그 맥을 같이 한다.

‘도래기재’는 ‘돌’에 ‘애기’라는 접미사가 붙고 여기에 ‘~재’가 붙어 이루어진 지명으로 볼 수 있다.

돌(~애기)+재=돌+애기+재=돌애기재(도래기재)

⒁ 노루목

‘누루실(노루실)’이나 ‘누리실’, ‘너러실’ 등의 이름도 그 뜻으로 보아 같은 유의 이름이라고 볼 수 있다.

경남 함양 안의면의 황곡리(廣谷里)는 긴 골짜기 안에 있어 ‘누루실’로 불리던 곳이다. 전남 광양 황길리에는 ‘누룩실’, 충남 보령 청라 황룡리에는 ‘누리실’ 마을이 있는데, 한자로는 황곡(廣谷)이다.

‘노루목’은 지방에 따라 달리 불리는데, ‘느르목’, ‘늘목’, ‘너르목’, ‘널목’ 등이 있다. 이러한 이름들은 대개 산이 늘어져 있는 곳이거나 비탈이 그리 금하지 않은 곳에 많이 붙어 있다.

⒂ 피재

전국에는 ‘비재’라는 곳이 무척 많은데, 일부는 ‘빗재’로, 일부는 ‘피재’로 옮겨갔다.

‘비재’에서의 ‘비’는 ‘벼랑’의 뜻을 가진 ‘별’이나 ‘빌’에서 나왔을 것이며, 이것이 ‘빌재’나 ‘별재’로 되었다가 ‘비재’나 ‘벼재’로 되었으리라고 본다.

빌재(별재)>비재>피재

⒃ 닭목재

강원도 강릉시 왕산면 대기리의 닭목(계항동-鷄項洞)에서 왕산리로 가는 고개가 ‘닭목재(닥목재)’이다.

‘금계포란형(金鷄抱卵形)’의 묫자리가 있다 해서 이 이름이 나왔다고 하고는 있지만, 아마도 ‘산골짜기의 목(길목)’이란 뜻으로 나왔을 가능성이 짙다.

‘닭목재’란 이름을 낳은 그 고개 밑의 닭목 마을은 아주 깊은 산골 마을이다. 좁디좁은 긴 골짜기 안에 폭 파묻힌 마을이다. 여북하면 이 마을에서 한참 내려간 곳에 약간 들이 있는 마을 이름이 ‘벌마을’일까? 골짜기 안에 콕 박힌 닭목 마을이고 보니 그나마 골짜기라도 조금 넓고 다리 정도라도 있는 냇가, 숨통이라도 틔어 줄 듯한 마을이니 벌마을로 불렀음직하다.

‘닭목’의 ‘닭’은 분명히 ‘산골’의 의미를 깊이 지녔음직하다. 또, ‘닭목’의 ‘목’도 ‘길목’의 뜻보다는 ‘골목’의 ‘목’처럼 ‘좁음’의 뜻을 가졌음직하다.

전국에는 ‘닭목(닥목)’이란 마을이 경북 성주군 수륜면 계정리, 경남 고성군 회화면 당항리 등 무척 많은데, 대개 깊고깊은 산중이다.

⒄ 대관령-진고개

대관령은 ‘대령(大嶺)’이라 부르기도 하였으며, 동쪽 경사면의 도로는 ‘아흔아홉구비’라고 한다.

‘대관령’을 ‘대령(大嶺)’이라고도 불렀다는 사실은 이 고개 정상의 대령원(大嶺院)이란 이름에서도 찾을 수 있다. <여지승람>에도 대관령이 대령(大嶺)이라고 칭하였다고 나온다.

‘대관령’이란 이름에서 ‘대관(大關)’이나 ‘대령(大嶺)’이라고만 해도 역시 고개 이름이 될 수 있다. ‘관(關)’은 지명에서 ‘고개’의 뜻으로 붙여지는 경우가 더러 있다. 따라서 고개 이름은 결국 ‘대령(大嶺)’이며, 대관령이란 이름은 ‘역전앞’과 같은 첩어식 지명이다. 경북 문경 새재의 ‘조령(鳥嶺)’을 ‘조령관(鳥嶺關)’이라고도 하는 것을 연결해서 생각해 볼 수 있다.

아마도 그 옛날에는 그저 이 고개를 ‘큰 고개’ 또는 ‘긴 고개’ 식으로, 일반적 이름처럼 불렀으리라고 짐작된다. 이것을 한자로 표기하다 보니, 그리고 주로 학자들에 의해 문헌 등에 자주 적혀 올려지다 보니 ‘대령’ 또는 ‘대관령’으로 되었을 것으로 보는 것이다. 실제, 서울에서 강릉쪽으로 곧장 가다 보면 이 고개처럼 아주 큰 고개는 없다.

이렇게 보면 대관령 근처에 있는 진고개 역시 한자로 의역해 표기하면 대령(大嶺)이 될 것이다. ‘진고개’는 ‘긴 고개’이며 이 역시 ‘큰 고개’의 의미와 통할 수 있기 때문이다.

㈐ 고개와 지방의 권역

⑴ 고개를 뜻하는 글자들

고개는 ‘산이나 언덕의, 넘어 오르내리게 된 비탈진 곳’을 말한다. 지명의 뒷음절로 들어갈 때는 ‘벌고개’ ‘싸리고개’처럼 앞 음절이 일반명사인 경우가 많다.

‘재’ 역시 독립적으로 쓰이는 낱말이며, 고개와 거의 같은 뜻이다. ‘재 너머 사래 긴 밭을 언제 갈려 하느니’ 등에서 보듯 옛날에는 사용 빈도가 높았다. 그러나 지금은 고개라는 말에 묻혀 사용하는 경우는 적다. ‘재’는 단순히 고개의 뜻을 넘어, 산(山)이란 의미로도 사용된 듯하다.

치(峙)는 고개란 뜻이지만 독립적으로 쓰이진 않는다. 서울 대치동의 대치(大峙)나, 남원의 웅치(熊峙), 원주의 송치(松峙)처럼 두 음절 지명에 ‘치’가 많이 들어간다.

‘영(嶺)’은 명사 뒤에 붙어 고개임을 뜻하는 접미사로 쓰이지만, 독립적으로 사용되는 경우는 거의 없다. 백두대간을 넘는 고개인 조령(鳥嶺), 추풍령(秋風嶺), 한계령(寒溪嶺)처럼 비교적 큰 고개에 영(嶺)이 많다. 주로 옛날에 국경을 방비하던 관방(關防)이 있던 곳이다. ‘현(峴)’, ‘치(峙)’의 경우는 구분이 ‘령’에 비하여 작은 고개로 본다.

고개를 뜻하는 것에 ‘현(峴)’도 있는데, 애오개라 했던 서울의 아현(阿峴), 인성붓재라 불렸던 인현(仁峴) 등이 좋은 예이다.

‘관(關)’은 한자 풀이로는 고개가 아니지만, 두 지역을 지형적으로 크게 구분짓는 큰 산줄기의 목(고개)을 나타내는 데 쓰이기도 한다.

대동여지도에서는 산(山), 악(岳), 암(岩), 봉(峰), 구(丘), 대(臺), 덕(德), 곡(谷), 계(溪), 현(峴), 영(嶺), 치(峙), 고개(古介), 굴(屈) 등의 산 관련 지명을 볼 수 있다.

산지에서 고원(高原)이나 대지(臺地)에 해당되는 지명이 대(臺)와 덕(德).

대는 경포대(鏡浦臺), 강경대(江景臺)와 같이 정자를 지을 수 있을 정도의 야산을 뜻하고, 덕은 검의덕(檢義德), 가목덕(加木德) 등과 같이 오늘날의 고원을 뜻한다.

신경준의 <산경표>에서는 대간(大幹), 정간(正幹), 정맥(正脈)에서 산이름, 고개 이름 등을 나열해 그 맥의 흐름을 짚어 주고 있다. 이 중에서 백두대간의 고개 관련 이름에서 령(嶺)이 48개, 현(峴)이 5개, 치(峙)가 8개로 나온다. 다른 정간이나 정맥 부분에서보다 ‘령’의 빈도가 훨씬 높다. 이것은 백두대간에서는 다른 맥에 비하여 령(嶺)급의 고개가 무척 많다는 것을 의미한다.

⑵ 큰 고개 중심으로 나뉜 생활 권역

사전에서는 ‘관(關)’을 ‘국경이나 국내 요지의 통로에 두어서 외적을 경비하며 그 곳을 드나드는 사람이나 화물 등을 조사하던 곳’으로 풀이하고 있다. 그러나 이것은 일반명사적인 풀이이고, 땅이름에서는 ‘중요한 고개’의 뜻으로 쓰인 경우가 많다.

우리나라에서는 ‘관’을 고개 이름으로 쓰인 경우는 거의 없다. 그러나 지방의 명칭을 정하는 데는 ‘관’을 고개로 생각하여 정한 경우가 있다. 함경도 지방을 가리키는 ‘관북지방(關北地方)’이라는 말과 평안도 지방을 가리키는 ‘관서지방(關西地方)’이 그 좋은 예다. ‘관북’이라는 말과 ‘관서’라는 말에서의 ‘관’은 사전에서의 풀이와는 거리가 멀다.

관북-관서에서의 ‘관’을 학자들은 강원도 안변 지방에 있는, 즉 백두대간 해안산맥 북단에 있는 ‘철령(鐵嶺)’으로 보고 있다, 즉, 이 고개 북쪽 지방이 관북이고, 서쪽 지방이 관서이다.

전에는 함경도의 마천령 남쪽 지방, 곧 '함경남도'를 ‘남관(南關)’이라 했고, 함경도 전체 지방을 일컬을 때는 ‘북관(北關)’이라고도 했다. 관동지방(關東地方)은 지금의 동해안 지방을 가리켰는데, 여기서의 관은 철령을 지목하는 것이 아니고, 단순히 백두대간의 동쪽이란 뜻을 담은 것이다. 그러나 관동을 대관령의 동쪽이란 뜻으로 풀이해도 무리는 없다.

강원도의 백두대간 서쪽 지역, 즉 영서지방을 뺀 지역이 강원을 총칭해서 관동이라 했는데, 이는 옛날 강원도에 있는 아홉 군(郡)이 모두 동해안에 있었기 때문이다. 뒤에 백두대간 서쪽의 춘천을 비롯한 고을들이 성장하자, 태백산맥을 경계로 강원도를 두 지역으로 구분하여 영동(嶺東)과 영서(嶺西)라 하게 되었고, 관동만이 강원을 총칭하는 지방명으로 남게 되었다.

고려 성종 때 전국을 10도로 나누면서 오늘의 서울과 경기도 지역을 관내도(關內道)라고 하였는데, 강원도 지역은 관내도의 동쪽에 있다고 해서 관동이라 했다고도 한다. 관동과 관북, 즉 강원도와 함경도를 일컬을 때는 ‘관동북(關東北)’이라 하기도 했다.

평안도 지방은 관용상으로는 관서라는 말보다 서북로(西北路), 서북계(西北界), 서로(西路) 또는 서북도(西北道)라는 이칭이 더 널리 사용되었다. 그러나 이것은 지형적 명칭이라기보다는 행정적 또는 교통적 명칭으로 볼 수 있다. 이 이칭은, 995년(고려 성종 14)에 전국을 10도로 나누었을 때, 이 지역을 패서도(浿西道), 평양(平壤)을 서경(西京)이라 하고, 후에 북계(北界), 서북면(西北面)이라 개칭하였다가 1102년(숙종 7)에 서북계(西北界)라고 한 데서 연유한다.

백두대간의 태백산 남쪽 줄기, 즉 전에 소백산맥이라 했던 곳의 이남 지역은 ‘영남(嶺南)’이라 했는데, 이것은 태백산맥의 서쪽을 영서(嶺西)라 한 것과 같은 개념이다. 그러나 영남이라 말을 쓴 것에 비하여 ‘영북(嶺北)’이란 말을 쓴 예는 거의 없다. 이것은 이미 새재 이북의 광역 지명이 기호(畿湖), 호북(湖北), 영서(嶺西), 중부(中部) 등의 이름으로 거의 고정화되어 있어 ‘영북’이란 이름의 필요성이 없기 때문이었을 것이다.

영남이란 이름이 백두대간 중에서도 새재(조령), 대재(죽령), 가파름재(추풍령) 남쪽의 지역이란 뜻으로 붙여졌음은 이론의 여지가 없다.

관북, 관서, 영동, 영서, 영남 등이 산줄기를 중심으로 하여 붙여진 데 반하여 호남(湖南)이란 이름은 강줄기를 중심으로 하여 나온 것이다. 그 강은 당연히 금강(錦江)일 것이며, 여기서의 ‘호(湖)’는 호수가 아니라 강(江)을 의미할 것이다. ‘호’가 강을 의미함은 서울 근처에서 금호(金湖), 용호(龍湖), 동호(東湖), 서호(西湖) 등이 모두 호수가 아닌 한강의 부분 이름이었음을 상기하면 될 것이다.

일부에서는 호남의 호가 제천의 의림지(義林池)라는 의견을 내기도 하나, 이는 한자의 ‘호(湖)’를 단순히 큰 못(湖)으로 생각한 데 따른 것이다. /// (글. 배우리)