|

“전승 이끈 그리스도를 수호신으로” “전승 이끈 그리스도를 수호신으로”

【로마=김상재 기자】 성주간이 되면 교황은 순교자들의 고귀한 희생을 기념하기 위해 순교자들이 맹수의 먹이가 되어 쓰러져간 콜로세움에서 십자가를 손수메고 십자가의 길 기도를 봉헌한다.

이 콜로세움에서 서쪽으로 1.5㎞ 정도를 가면 콘스탄티누스 대제의 개선문이 나타난다. 후에 파리 개선문의 모델이 되기도 한 이 개선문은 콘스탄티누스가 312년 막센시우스를 물리치고 서로마를 제패한 기념으로 원로원이 건조해 콘스탄티누스에게 헌정한 것이다. 콘스탄티누스는 이 전쟁의 승리후 313년 밀라노에서 동로마의 황제 리치누스와 협정을 맺고 그리스도교의 종교자유를 허용했다.

순교지의 대명사 콜로세움과 순교의 승리를 보여주는 듯한 콘스탄티누스 개선문을 함께 바라보고 있노라면 남다른 신앙의 감동이 전해져 오는 듯하다. 지하교회 또는 카타콤바의 교회로 특징 지워지던 그리스도교는 콘스탄티누스에 의해 비로소 지상교회가 될 뿐 아니라 4~5세기 황금기를 맞이하게 된다. 이처럼 콘스탄티누스의 개종은 교회사적으로 뿐만 아니라 세계사적으로도 일대 전환점을 이루는 중요한 사건이다.

정치적 상황

로마황제중 가장 지독한 박해를 일으킨 디오클레시아누스는 노예가문 출신으로 황제에 오른 인물이다.

그는 쟁취한 황제 권력을 유지하기 위해 4두정치라고도 불리는 4분령통치 정책을 실시한다. 4분령통치는 로마 제국이 한 사람에 의해 통치하기는 너무 넓은 영토였고 정적들에 의해 권좌가 언제 찬탈될 지 모르는 상황에서 능력있는 정적들을 자기 휘하에 두고 넓은 제국을 효과적으로 통치하기 위해 제국을 4등분한 정책이다.

디오클레시아누스는 이 정책을 위해 먼저 자신의 명령에 복종하고 자신의 정책을 잘 추진할 인물로 비천한 농민출신 막시미아누스를 공동 통치자로 삼아 자신과 같은 황제(아우구스투스) 칭호를 주어 제국의 서쪽을 맡게하고 자신은 동쪽을 맡았다.

그리고 다시 이들 정제(正帝) 밑에 한사람씩의 부제(副帝, caesarea)를 두어 제국을 4등분하여 통치하게 했다. 즉 디오클레시아누스(소아시아와 북아프리카)-갈레리우스(발칸반도), 막시미아누스(이탈리아)-콘스탄시우스(프랑스와 스페인)의 4분령 통치가 이뤄진 것이다. 결과적으로 서기 293년 4명의 황제가 제국을 분할 통치하는 형태가 됐다.

이 사분령통치를 통해 제국이 안정되자 디오클레시아누스는 자신을 신격화하는 작업을 시작하는데 모든 군인들에게 황제숭배 등 종교적 의무를 강요하자 유일신을 믿는 그리스도교인 군인들과 충돌 할 수 밖에 없었다. 신자군인들은 황제숭배를 거부하거나 아예 병영을 이탈하기도 했다.

결국 로마제국은 반역죄인이라는 국사범으로 그리스도인들을 처형하기 시작한다. 4명의 황제 중에서도 갈레리우스가 다스리고 있는 지역에서 박해가 가장 심했는데 갈레리우스는 신자 군인들의 병역에 대한 이러한 태도를 위협적으로 느껴 군부내에서 그리스도교 신자들을 색출하도록 종용하고 마침내 303년 디오클레시아누스를 설복해 제국전체에서 신자들에 대한 색출을 시작한다.

이러한 일련의 사건을 통해 최고의 권력을 장악한 갈레리우스는 305년 디오클레시아누스와 막시미아누스를 퇴위시키고 자신과 콘스탄시우스에게 아우구스투스 칭호를 부여한다.

그리고 이들밑에 자신의 꼭둑각시인 세베리우스와 막시미아누스 다이아를 부제로 삼았다.

이때 볼모의 형태로 로마에 머물던 콘스탄티누스는 자신이 아버지의 부제가 될 것으로 믿었다가 기대에 어긋나자 몰래 황궁을 빠져나와 아버지와 합류했다가 306년 아버지 사망후 군대에 의해 황제(아우구스투스)로 추대됐다.

개종

311년 제1정제인 갈레리우스 사망후 서로마는 콘스탄티누스와 세베리우스를 무너뜨린 막시미아누스의 아들 막센시우스, 동로마는 리치니우스와 막시미아누스 다이아가 다스리는 형태가 된다.

이들 네황제들은 지리적 환경과 그리스도교에 대한 정책에 의해 동맹관계를 맺었다. 콘스탄티누스는 서로마에서 막센시우스를 물리치기 위해 리치니우스와 동맹을 맺었는데 두황제는 콘스탄시우스의 그리스도교에 대한 관용정책을 그대로 시행했다.

콘스탄시우스는 일신교적인 태양신(미트라)의 신도여서 역시 유일신교인 그리스도교에 대해 혹독한 박해중에서도 비교적 관용정책을 써왔다.

콘스탄티누스는 이후 312년 이탈리아로 출정해 막센시우스와 서로마제국의 패권을 두고 다투게 된다.

군사적으로 열세에 있던 콘스탄티누스는 로마의 티베르강 밀비오 다리에서 결정적인 전투를 치르게 되는데 전투전 콘스탄티누스가 그리스도교 신자의 신에게 기도하면서 도움을 청했을 때 공중에서 빛나는 십자가와 ‘이것을 가지고 승리하라’는 문구를 보았다. 이에 자신감을 얻은 콘스탄티누스는 그리스어로 그리스도를 의미하는 키(X)와 로(P)로된 군기를 만들어 가지고 싸워 승리했다고 한다.

이 밀비오 전투의 승리로 콘스탄티누스는 서로마의 주인이 됐고 그리스도를 수호신으로 공경하게 된다. 고대 로마인의 신개념에서는 종교의 교의보다 신의 능력이 우선시 했으므로 그리스도의 상징으로 승리한 그가 그리스도를 수호신으로 삼은 것은 당연했다.

콘스탄티누스의 이러한 개종은 박해의 종식과 함께 그리스도교가 로마제국의 국교가 되는 길을 열어놓는 대전환점이 된다.

콘스탄티누스가 죽기직전에야 세례를 받았다는 것과 312년 이후에도 로마제국의 최고 제사장(pontifex Maximus)으로서 이교 의식을 계속했다는 점에서 그의 개종이 단순히 정치적 술수였다고 폄하하는 의견도 있다.

그러나 당시 로마제국은 집집마다 수호신을 모실만큼 다신교 국가였고 제국내의 속주민들의 종교도 그대로 허용되는 상황이었던 만큼 황제 자신이 비록 그리스도교로 귀의했다고 해도 한순간에 자신의 종교를 강요하는 것은 어려운 일이었다.

콘스탄티누스는 이러한 제국의 풍습과 문화를 고려하여 이교를 금지시키지도 않고 자신이 이교행사에 참석하기도 했지만 밀비오 전투 이후 온갖 방법으로 그리스도교를 촉진했다.

그리스도교 성직자들에게 면세(312), 십자가형 금지(315), 교회상속권한 인정(321), 주일의 공인(321) 등 이교문화와의 공존 속에 시행한 수많은 그의 그리스도교 촉진정책은 어쩌면 당시의 상황을 고려할때 마찰을 피하면서 그리스도교세를 극대화 할 수 있는 현명한 조치인지도 몰랐다.

그리고 그의 이러한 조치는 후에 테오도시우스 황제에 의해 그리스도교가 국가종교가 되는 기틀을 다졌다.

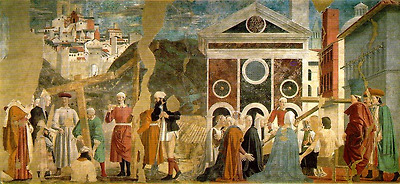

사진: 순교지의 대명사 꼴로세움과 순교의 승리를 보여주는 듯한 콘스탄티누스 개선문.

<출처: 창골산봉서방>

콘스탄티누스 1세 (Constantinus I ; 274.2.27~337.5.22)와 신앙

고대 로마 황제(재위 306∼337)로서 정식 명칭은 Flavius Valerius Constantinus이다. 그의 개종에 힘입어 로마 제국은 그리스도교 국가로 변모하기 시작했으며, 그의 추진력 덕분에 형성된 그리스도교 문화는 비잔틴 제국과 서유럽의 중세 문화가 발전할 수 있는 길을 열어 주었다.

디오클레티아누스 황제의 궁정에서 어린시절을 보낸 콘스탄티누스는 일련의 복잡한 내전을 거친 뒤 서로마 황제가 되었으며(312), 이어서 로마 제국 전체를 다스리는 단독 황제가 되었다(324). 콘스탄티누스는 자신의 성공이 그리스도교로 개종한 덕분이라고 평생 동안 믿었다. 그는 늦어도 313년까지는 개인적으로 그리스도교에 귀의했고, 그해에 밀라노 칙령을 발표해 그리스도교도에 대한 관용을 확대했으며, 신학 논쟁에 해결책을 마련하기 위해 니케아 공의회(325)를 열었다. 그는 콘스탄티노플(옛 이름은 비잔티움)을 재건하고 확장시켜 수도로 삼았는데, 이는 아마도 그가 거둔 마지막 군사적 승리를 기념하기 위해서였을 것이다. 이 도시는 그후에도 1,000년이 넘도록 로마 제국 수도의 기능을 유지했다. 그의 개종은 그후 수세기 동안 교회와 국가의 관계에 영향을 미쳤다. 그는 자신이 하느님에게 선택받은 종복이라고 믿었기 때문에, 자신의 교회를 잘 다스리는 것이 하느님에 대한 책무라고 생각했다. 일찍이 소수 종파였던 그리스도교는 로마의 국교가 되었고, 콘스탄티누스와 후계자들의 후원으로 큰 발전을 이룩했다. 교회는 재산을 늘렸고 교회의 수도 늘어났다. 덕분에 교회는 배교자인 율리아누스 황제 시대에도 흔들리지 않을 만큼 확고한 지위를 굳힐 수 있었다. 그리스 정교회에서는 콘스탄티누스를 성인으로 추앙하고 있다.

콘스탄티누스는 육군 장교인 플라비우스 발레리우스 콘스탄티우스와 그의 아내(또는 첩)인 헬레나 사이에서 태어났다. 그 집안은 3세기 후반의 전형적인 군사 지배 계급에 속해 있었다. 293년 그의 아버지는 부황제(caesar)의 지위에 올라 콘스탄티우스 1세 클로루스라는 칭호를 얻었고, 서로마 황제(아우구스투스)인 막시미아누스 밑에서 부황제로 일하기 위해 서로마로 갔다. 289년 아버지는 막시미아누스 황제의 의붓딸과 결혼하기 위해 헬레나와 이혼했고, 어린 콘스탄티누스는 동로마 제국의 니코메디아로 보내져 황제인 디오클레티아누스의 궁정에서 자랐다. 카이사레아 주교 유세비우스는 어린 콘스탄티누스가 디오클레티아누스와 함께 팔레스타인을 거쳐 이집트로 싸우러 가는 모습을 지켜보았다.

콘스탄티누스가 동방 속주의 제국 궁정에서 겪은 경험은 그에게 지속적인 영향을 미쳤다. 그는 동양의 여러 도시와 궁정에서 그리스도교와 접촉했다. 니코메디아의 디오클레티아누스 궁정에서 비롯한 그리스도교도 박해가 제국의 동부 지역에서 특히 격렬하게 시행되고 있던 303년부터 그리스도교는 공공 정책의 주요쟁점이 되었다. 콘스탄티누스 일가가 그리스도교도였을 가능성도 있다.

305년 로마 제국을 공동으로 통치하던 두 황제 디오클레티아누스와 막시미아누스가 퇴위하고, 그들의 부황제인 갈레리우스와 콘스탄티우스가 뒤를 이어 공동 황제에 올랐다. 그러나 얼마 후 동로마에서는 갈레리우스 발레리우스 막시미누스가 갈레리우스를 몰아냈고, 서로마에서는 플라비우스 발레리우스 세베루스가 콘스탄티누스를 무시하고 콘스탄티우스의 뒤를 이어 황제가 되었다. 콘스탄티우스는 동로마에 있는 아들을 보내달라고 갈레리우스에게 요구했고, 콘스탄티누스는 적대적인 세베루스의 영토를 가로질러 게소리아쿰(지금의 프랑스 불로뉴)에 있는 아버지 곁으로 갔다. 이들 부자는 함께 브리튼 섬으로 건너가, 306년에 콘스탄티우스가 에보라쿰(지금의 잉글랜드 노스요크셔 주 요크)에서 죽을 때까지 브리튼 섬 북부에서 원정을 벌였다. 콘스탄티누스는 잇달아 일어난 복잡한 내전에 전념했다. 퇴위한 서로마 황제 막시미아누스의 아들 막센티우스가 로마에서 반란을 일으켰다. 동로마의 갈레리우스는 콘스탄티우스를 몰아낸 세베루스를 서로마 황제로 선언했지만, 세베루스는 다시 리키니우스에게 쫓겨났고, 반란을 일으킨 막센티우스는 아버지 막시미아누스의 도움을 얻어 세베루스를 진압했다. 아들에게 버림받은 막시미아누스는 갈리아에 있는 콘스탄티누스와 합류했지만, 결국 콘스탄티누스를 배신하고 죽음을 맞았다(310). 307년 막시미아누스의 딸 파우스타를 2번째 아내로 맞이한 콘스탄티누스는 312년 이탈리아를 침략해 막센티우스를 무찔렀고, 리키니우스와 이미 맺고 있던 동맹 관계를 확인했다(갈레리우스는 311년에 죽었음). 콘스탄티누스는 서로마 황제가 되었고, 리키니우스는 경쟁자인 막시미누스를 무찔러 동로마의 유일한 황제가 되었다. 그러나 콘스탄티누스는 316년 발칸 반도의 영토를 빼앗았고 324년 아드리아노플(지금의 터키 에디르네)과 크리소폴리스(지금의 터키 위스퀴다르)에서 리키니우스를 패배시켜 동·서 로마의 유일한 황제가 되었다.

콘스탄티누스는 자신의 성공을 그리스도의 지원을 받은 덕분이라고 믿었다. 그가 막센티우스를 무찌른 뒤에 로마에 세운 개선문은 이 승리를 그 자신의 재능만이 아니라 '신이 준 영감' 덕분으로도 돌리고 있다. 콘스탄티누스 동상도 개선문과 동시에 세워졌는데, 콘스탄티누스가 십자가를 높이 쳐들고 있는 모습을 묘사한 이 동상에는 "이 구원의 상징 덕분에 저는 당신의 도시를 폭군에게서 구했고, 원로원과 로마 국민에게 자유를 되돌려 주었습니다"라는 글이 새겨져 있다. 324년 리키니우스에게 승리를 거둔 뒤, 콘스탄티누스는 자신이 신앙심이 없는 자들을 진압하기 위해 신이 선택한 도구로서 브리튼 섬 북쪽 끝에 있는 해안에서 왔다고 말했으며, 페르시아의 왕 샤푸르 2세에게 보낸 편지에서 자신은 신의 신성한 힘의 도움을 얻어 이 지상에 평화와 번영을 가져오기 위해 왔다고 선언했다.

콘스탄티누스는 막센티우스를 무찌른 직후에, 숱한 정치적 현안과 통치권 문제를 협의하기 위해 메디올라눔(지금의 이탈리아 밀라노)에서 리키니우스를 만났다. 이 회담에서 타협의 산물로 얻은 성과가 이른바 밀라노 칙령이다. 이 포고령의 골자는 그리스도교도에 대한 관용을 확대하고 그리스도교도를 박해하던 시절에 몰수한 사유 및 공유 재산을 모두 되돌려준다는 것이었다. 오늘날 남아 있는 이 칙령의 사본은 사실상 리키니우스가 동로마 지역에 공포한 것들이다. 그러나 콘스탄티누스는 메디올라눔에서 리키니우스와 합의한 공동 정책의 범위를 훨씬 넘어서는 정책을 채택했다. 313년 그는 이미 로마 주교에게 황실 재산인 라테라노 궁전을 하사했고, 이곳에는 곧 바실리카 콘스탄티니아(지금의 라테라노의 산조반니 성당)가 새로 세워졌다. 성 세바스티아누스 성당도 이 시기에 착공되었을 것이다. 콘스탄티누스가 교회와 성직자의 재정적·법률적 특권, 로마 시민이 마땅히 져야 하는 담세 및 부역의 면제 등에 관한 법률을 공포하기 시작한 것도 이 시기였다. 그는 313년에 아프리카 속주 총독에게 보낸 서신에서, 그리스도교 성직자는 '신에게 최고의 봉사를 자유롭게 바칠 수 있을 때 국가에 큰 이익을 가져다 줄 것이 분명하기 때문에' 그들이 종교적 의무에 전념하는 것을 세속 관리들이 방해해서는 안 된다고 말했다.

콘스탄티누스가 개인적으로 어떤 '신학'을 가졌는가는 313년부터 320년대 초까지 북아프리카의 도나투스파에 관해 쓴 일련의 편지에 특히 뚜렷이 드러나 있다. 도나투스파는 일단 그리스도교에서 일탈했던 신부와 주교를 다시 교회에 받아들이면 안 된다고 주장했다. 콘스탄티누스가 가장 걱정한 점은 교회가 분열하면 그리스도교 신이 화를 낼 것이고, 따라서 로마 제국과 콘스탄티누스 자신에게 신의 보복이 내릴지도 모른다는 것이었다. 교회의 분열을 초래하는 것은 바로 악마라고 그는 생각했다. 평생 동안 콘스탄티누스는 잘못을 제거하고 진정한 종교를 전파하는 것이 자신에게 주어진 의무이며 황제의 지위를 바람직하게 이용하는 길이라고 확신했다. 그가 '교회 밖에 있는 사람들의 주교'임을 자처한 것도 이런 관점에서 설명할 수 있을 것이다. 그밖에 제국 관리들과 그리스도교 성직자들에게 보낸 서신에서 그가 밝힌 견해들을 보면, 그리스도교에 대한 그의 헌신이 일부 사람들이 언급한 것보다 훨씬 확고하고 분명해졌음을 알 수 있다.

콘스탄티누스가 종교 문제에 2번째로 관여한 것은 리키니우스를 무찌른 뒤였다. 그러나 이단인 아리우스파는 삼위일체의 본질을 어려운 그리스어로 복잡하게 설명했기 때문에, 콘스탄티누스의 성급하고 직선적인 기질만이 아니라 그의 교육적 배경과도 동떨어져 있었다. 황제는 325년 초여름 니케아 공의회를 소집하기 전에 이미 알렉산드리아의 아리우스에게 편지를 보내, 분쟁을 조장하는 것은 한가한 사람들이나 하는 학문적 논쟁일 뿐이며 쟁점은 지극히 사소하기 때문에 쉽게 해결할 수 있으리라는 견해를 밝혔다. 그러나 그의 낙관은 빗나갔다. 이 편지도, 니케아 공의회 자체도, 니케아 공의회의 결정을 받아들이라고 아리우스파에게 촉구한 2번째 편지도 모두 분쟁을 해결하기에는 충분하지 못했다. 신학적 쟁점이 미묘한 만큼, 분쟁 당사자들도 완고하게 자신의 입장을 견지하면서 한 걸음도 물러서지 않았기 때문이다. 실제로 콘스탄티누스가 죽은 뒤 40년이 넘도록 아리우스파는 사실상 동로마 제국의 정통 교리로 공인되어 있었다.

니케아 공의회는 콘스탄티누스 즉위 20주년 기념 행사와 거의 같은 시기에 열렸다. 주교들은 황제가 공의회에 참석해 경의를 표시한 보답으로, 콘스탄티누스 즉위 20주년 기념 행사에 참석하여 행사를 빛내 주었다. 그러나 콘스탄티누스가 축하 행사를 로마에서 되풀이하기 위해 326년에 서로마를 방문한 것은 가장 큰 정치적 위기를 초래했다. 그는 동로마를 떠나 있는 동안 맏아들이자 부황제인 크리스푸스와, 크리스푸스의 계모이며 자신의 2번째 아내인 파우스타를 죽이게 했다(이유는 아직도 밝혀져 있지 않음). 로마 방문도 그리 성공적인 것은 아니었다. 콘스탄티누스는 이교도의 행진에 동참하기를 거부해 로마인들을 화나게 했다. 그는 짧은 방문을 마친 뒤 로마를 떠났고, 두번 다시 로마를 찾지 않았다.

이 일련의 사건들은 콘스탄티누스의 통치 말년의 방향을 설정해주었다. 그는 리키니우스를 무찌른 뒤 비잔티움을 콘스탄티노플이라는 이름으로 바꾸었는데, 서로마에서 콘스탄티노플로 돌아오자마자 이 도시를 훨씬 확대된 도시 계획에 따라 그의 상설 수도이며 '제2의 로마'로 재건하기 시작했다. 330년 5월에 끝난 콘스탄티노플 건설은 1세기 전부터 진행된 로마와 황제들 사이의 분열을 확인해 주었다. 로마는 제국의 전략적 필요성에 적합하지 않은 지역이 된 지 이미 오래였다. 로마는 아직도 엄청나게 부유하고 유명한 도시이자 제국의 중심지였지만, 정치적으로는 제한된 중요성밖에 갖지 못하게 되었다.

콘스탄티누스의 어머니 헬레나가 성지 순례를 떠난 것은 어떤 의미에서는 326년 황실에서 일어난 비극을 속죄하기 위해서였을 것이다. 헬레나는 여행중 가난한 사람들에게 자선을 베풀고 깊은 신앙심에서 우러나온 종교 활동을 펼쳤으며, 특히 예루살렘과 베들레헴에 교회를 세운 것으로 유명하다. 콘스탄티누스의 장모인 유트로피아도 맘레에 교회를 세웠는데, 〈창세기〉에 대한 콘스탄티누스와 에우세비우스의 공동 해석에 따르면, 그리스도는 이곳 맘레에서 처음으로 신의 모습을 인간에게 드러냈다고 한다. 그러나 예루살렘에서 예수가 부활할 때까지 누워 있던 성스러운 무덤이 발견되자 열광한 콘스탄티누스는 그 자리에 웅대한 교회를 새로 짓도록 선동했으며, 노동력과 물자를 무제한으로 지원했을 뿐만 아니라 설계와 장식에 대한 제안도 아끼지 않았다. 콘스탄티누스는 콘스탄티노플에서 교회 건축에 관심을 보였다. 그가 특히 관심을 쏟은 것은 하기아소피아와 사도교회였다. 로마에서는 320년대 후반에 산피에트로 성당이 착공되었으며, 콘스탄티누스는 이 성당 건축을 위해 많은 헌금을 했고 재산을 아낌없이 기부했다. 한편 트리어와 아퀼레이아, 누미디아의 키르타, 니코메디아, 안티오크, 가자, 알렉산드리아를 비롯한 여러 지역의 교회들도 직접 또는 간접으로 그의 관심 덕분에 발전했다.

황제는 그리스도교를 열심히 공부하는 학생이기도 했다. 리키니우스를 무찌르기 전에도 그는 신학자이자 논쟁가인 락탄티우스를 트리어로 불러들여, 맏아들 크리스푸스의 가정교사로 임명했다. 말년에 그는 콘스탄티노플에서 갈수록 늘어나는 그리스도교도를 위해 성경을 새로 발간해 보급하도록 했다. 그는 군대를 위해 특별한 기도문을 만들었고, 원정중에는 막사 안에 이동 예배당을 설치했다. 그는 그리스도교 의식 및 그리스도교도가 특히 민감하게 받아들이는 문제와 관련된 수많은 법률을 공포했다.

콘스탄티누스는 요르단 강에서 세례를 받기를 원했지만, 그럴 기회가 없었기 때문에 마지막까지 세례식을 연기했다. 그가 헬레노폴리스에서 병에 걸린 것은 아마 페르시아 원정을 준비하던 중으로 추측된다. 치료에 실패하자 그는 콘스탄티노플로 돌아가려 했지만, 니코메디아 근처에서 몸져누울 수밖에 없었다. 이곳에서 콘스탄티누스는 세례를 받고, 황제의 자줏빛 옷 대신 세례받는 사람이 입는 하얀 옷을 걸쳤다. 그는 337년 5월 22일 죽었으며 콘스탄티노플에 있는 사도교회에 묻혔는데, 무덤 주위에는 사방에 각각 6개씩 기념물이 늘어서 있다. 그러나 이것은 종교적 과대망상증을 표현했다기보다는 오히려 그의 확신, 즉 자신은 사도들의 후계자로서 그리스도교 전파를 위해 인생과 공직을 바쳤다는 믿음을 표현한 것이었다.

콘스탄티누스의 통치는 그리스도교에 대한 개인적 헌신이라는 배경에 비추어 해석해야 한다. 그러나 황제로서의 활동과 정책에 불명확한 점이 전혀 없는 것은 아니다. 로마의 여론은 황제들에게 혁신이 아닌 전통의 보존을 기대했다. 콘스탄티누스는 기존 관행에 경의를 표하면서 급작스럽고도 전면적 변화를 이룩해야 했기 때문에 그의 공공 정책에 일부 불명확한 점이 있는 것은 어쩔 수 없는 일이었다고 말할 수 있다. 콘스탄티누스는 시골의 전통적 주술에 대해서는 관대한 태도를 보였다. 이교와 밀접한 관계를 갖고 있는 고전 문화와 교육은 계속 명성과 영향력을 누렸다. 그에 못지않게 시민 생활과 밀접한 관계를 갖고 있는 지방 신관들도 콘스탄티누스보다 오래 존속했다. 콘스탄티노플 자체는 주로 그리스도교 도시였으며, 도시 건설이 끝났을 때는 그리스도교 예배를 통해 신에게 도시를 헌납하고 완공을 축하했다. 유명한 이교도 예언자인 소파트로스도 이 축하 행사에 참석했다.

콘스탄티누스의 세속적 업적을 객관적으로 평가하기는 어렵다. 그것은 황제 자신이 통치에 주로 종교적인 의미를 부여했기 때문이기도 하지만, 그의 종교 정책이 지나치게 불안정하고 혁신적이라고 생각하여 그의 통치에 불만을 품은 동시대인들이 그의 세속적 업적을 해석할 때도 이런 종교 정책의 특징을 그대로 적용했기 때문이기도 하다. 사실 콘스탄티누스의 업적 가운데 일부는 마지막 반 세기의 경향 속에 이미 내포되어 있었다고 말할 수 있다. 그가 재위하는 동안 궁정의 계급제도가 더욱 발전했고 변경에 수비대를 두는 대신 기동 야전군에 더 많이 의존하게 되었는데, 이것도 역시 그 시대의 흐름 속에 이미 내포되어 있다고 할 수 있다. 콘스탄티누스가 주조한 솔리두스라는 금화는 그후 몇 세기 동안 비잔틴 제국의 기본 화폐 단위로 쓰였는데, 3세기의 무정부 상태 이후 그의 전임자들이 정치적·군사적 안정을 회복하기 위해 애쓰지 않았다면, 콘스탄티누스가 새 금화를 발행하는 업적도 이룩하지 못했을 것이다. 정치 및 통치권에 관한 콘스탄티누스의 정책과 좀더 직접적인 관계를 갖고 있는 것은 아마 권한이 줄어든 지방 장관의 출현일 것이다. 이들 지방장관들은 민간 재정에 관해서는 여전히 최고의 권한을 갖고 있었지만, 군사 문제에 대해서는 직접적인 통제권을 행사하지 못하고 새로 창설된 기병대장과 보병대장에게 권력을 넘겨주었다.

장기적인 중요성을 가진 콘스탄티노플 건설은 콘스탄티누스의 개인적 업적이었다. 그러나 이것도 전임자들한테서 이미 그 예를 찾아볼 수 있다. 가령 디오클레티아누스 황제는 니코메디아를 로마의 지위에 도전한다고 여겨질 만큼 높은 지위로 끌어올렸다. 콘스탄티노플은 그리스 신전에서 약탈해온 예술품으로 가득 차 있어서 콘스탄티누스 황제의 '종교적 탐욕'을 보여주었지만, 그 공공건물과 콘스탄티누스의 지지자들을 위해 지은 저택의 일부는 서둘러 건축한 흔적을 곧 드러냈다. 로마 원로원과 경쟁시키기 위해 창설한 콘스탄티노플 원로원은 오랫동안 로마 원로원과 같은 명성을 누리지 못했고, 명문 귀족의 혈통을 물려받은 원로원 의원도 부족했다.

콘스탄티누스는 내전에서 거둔 승리에 더하여 프랑크족과 사르마티아인 및 고트족에게도 승리를 거두어, 군사정책에서는 완벽한 성공을 누렸다. 특히 내전에서는 대담하고 창의적인 전략을 능수능란하게 구사하는 솜씨를 보여주었다. 콘스탄티누스는 정적들에게 무자비했고, 그리스도교도에 대한 관용을 제외하고는 그가 제정한 법률들은 주로 그 잔혹성 때문에 유명하다. 이런 잔혹성은 그후 로마 법 집행의 특징이 되었다. 그의 주요한 정치적 업적은 제국을 세 아들에게 물려줌으로써 상속에 따른 제위 계승을 재확립했다는 데 있다. 그러나 그의 아들들의 제위 계승권은 그가 죽은 뒤 유혈 사태가 잇따른 뒤에야 겨우 확보되었다.

콘스탄티누스가 가장 큰 업적을 남긴 분야는 무엇보다도 사회사와 문화사 분야일 것이다. 그가 왕조 확립에 성공한 것과 더불어, 그리스도교화한 제국의 지배계급이 그를 본받아 발달하기 시작한 것은 그리스도교의 특권적 지위를 가장 확고하게 뒷받침해주었다. 그리고 로마 제국의 그리스도교화를 떠받친 토대는 법률 집행보다는 오히려 이런 유행의 흐름이었다. 4세기에는 이 흐름이 2가지 방향으로 발전하기 시작했다. 이것들은 비잔틴 제국과 서유럽에서 발달한 중세문화의 본질에 기본적으로 이바지했는데, 하나는 그리스도교 성서문화가 상류계층의 전통적인 고전문화와 나란히 발전한 것이었고, 또하나는 세속 지배계층과 주교, 그리스도교 지식인과 성직자들 사이에 새로운 형태의 종교적 후원 관계가 확대된 것이었다. 콘스탄티누스는 후계자들에게 할 일을 많이 남겨놓았지만, 312년에 로마 제국을 그리스도교 국가로 만들기로 결정한 것은 그의 개인적 선택이었다. 유세비우스가 콘스탄티누스의 통치를 신의 섭리가 실현된 것으로 본 이유는 쉽게 이해할 수 있다. 또한 콘스탄티누스가 자신의 역할을 13번째 사도의 역할로 평가한 것도 충분한 설득력을 갖는다

역사를 바꾼 크리스천 - 콘스탄티누스 대제

|

… 기독교 공인 ‘밀라노 칙령’ 선포

세계사에 명멸한 수많은 황제 중 통일과 균형을 추구한 인물을 꼽으라면 누구를 꼽아야 할까? 안정을 원하지 않은 황제도 없겠지만 콘스탄티누스 대제처럼 강력한 인상을 남긴 인물도 없다.그가 기독교를 공인한 황제가 된 것도 국가 안정을 위한 통치술의 일환으로 볼 수 있다.

콘스탄티누스의 이름이 처음 등장하는 것은 디오클레티아누스 황제의 4인체제에서 이뤄진 기독교 박해(AD 303) 이후다.

아버지가 영국에서 죽은 뒤 로마로 돌아온 콘스탄티누스는 자신의 군대에 의해 황제로 선포된다(306).그 다음해에는 공동 황제이던 막시미아누스로 하여금 자신을 황제로 인정하게 하고 그의 딸 파우스타를 아내로 얻는다.그러나 자신의 승진 문제로 장인과 다툼이 생기면서 장인에게 자살을 강요하기도 했다.311년 동방의 황제요 기독교 박해의 원흉이던 갈레리우스가 죽자 처남 리키니우스와 동맹을 맺고 막시미아누스의 아들인 막센치우스와 전쟁을 벌인다.

로마로 진격한 콘스탄티누스는 플라미니아 가도에서 막센치우스에 승리,수석황제가 된다.313년초에 밀라노에서 리키니우스와 공동으로 칙령을 선포한다.이것이 바로 자유롭게 기독교를 믿을 수 있도록 한 밀라노 칙령이다.

콘스탄티누스는 그러나 리키니우스가 막시미아누스를 제거한 뒤 동방의 황제로 등극하자 또 다시 전쟁을 벌인다.두 곳의 전쟁에서 패한 리키니우스는 사형당하고 콘스탄티누스는 디오클레티아누스 황제의 4인 통치를 종식시키고 유일 황제가 된다.

유일 황제가 되는 도정에서 정치적 술수와 배신이 없지 않았지만 그는 항상 차디찬 이성으로 영민한 판단력을 발휘했다.

그의 균형 감각과 통일성은 기독교를 공인하는 힘이 되기도 했다.

사실 콘스탄티누스 대제가 과연 참된 기독교 개종자인지에 대해서는 많은 점에서 의심된다.그는 원래 태양종교인 미트라교를 믿었던 것으로 알려졌다.콘스탄티누스 대제가 기독교인이 된 직접적인 이유는 막센치우스와의 전쟁중 하늘에 나타난 십자가를 목격한 것이지만 콘스탄티누스 대제 이전에도 갈레리우스 황제의 기독교 관용령이 있었고 그의 주위에도 적지 않은 기독교인들이 있었다.

밀라노 칙령은 모든 사람들이 마음에 드는 형태로 신을 숭배할 수 있도록 하는 관용령이었다.기독교도 그 가운데서 배제되지 않았던 것이다.종교간 평화를 통해 국가가 균형과 통일성을 갖도록 하려는 조치였다.

칙령 이후의 행적도 기독교에 일방적으로 기울어지지 않았다.기독교인들을 위한 법으로 이교사당을 부수기도 했지만 아테네인들의 이집트 왕릉 순례를 국비로 지원하기도 했다.이탈리아의 한 마을에서는 이교도 풍습이었던 검투사의 싸움을 벌이고 사당 건립을 허가했다.콘스탄티누스 대제의 초기 법령은 가정내에서의 주술행위를 금지했지만 궁전이나 공공건물이 벼락에 맞았을 때는 고대의 종교적 수행방법을 따르도록 했다.내적으로 이교와 연관되어있던 고전문화와 교육은 여전히 큰 영향력과 권위를 향유했다.지방도시에서 이교 사제 직위는 콘스탄티누스 대제 통치하에서 오히려 더 강해졌다.

그의 균형감각은 신학에도 등장한다.그 당시 신학은 두가지 문제에 직면했다.하나는 범죄한 성직자의 성례를 거부하고 교회를 이탈한 도나투스파와 아리우스파의 문제였다.325년 동·서방의 교부들을 소집한 니케아 종교회의에서 콘스탄티누스 대제는 개회사를 통해 “교회내에서의 투쟁은 전쟁이나 침략 행위보다도 더 큰 불행”이라고 한탄하면서 논쟁을 이끌었다.

그는 아리우스파 중 강경그룹을 제외하고는 모두를 포괄하는 통일적인 신앙고백을 확보하기위해 노력했다.콘스탄티누스 대제는 자신을 교회 밖에서 선출한 13번째의 사도로 보고 334년 팔레스티나 시자리아공의회,335년 두로공의회,336년 콘스탄티노플공의회 등을 잇따라 개최, 정통파와 아리우스파를 포괄하는 평화와 균형을 이뤄냈다.

그러나 황제가 교회에 간섭하는 콘스탄티누스적 정치형태(Constantinisme)는 정교와 정치의 결탁 및 갈등의 원인이 됐다.하나님의 것은 하나님에게 돌리고 카이사르의 것은 카이사르에게로 돌리는 원리가 붕괴되었던 것이다.콘스탄티누스식 정치는 비잔틴제국으로 흘러들어가 유스티니아누스 대제 이후의 제국(527-1453)에 영향을 미쳤다.서방에서는 위조문서인 콘스탄티누스의 증여문서를 통하여 카롤링거 왕조에서 그 통치 형태의 모델을 받아들인 후 서임권자가 일반 신도인가 아니면 성직자인가의 투쟁이 중세기내내 계속되었다(오토대제 시대:936∼973).

그 여파는 아비뇽유수기(1309∼1377),서방의 분열사건(1378∼1415),콘스탄츠공의회(1414∼18),바젤공의회(1431∼1449)에까지 이른다.

종교개혁 이후의 헤른후터(Herrnhutter)파,재세례파와 침례교도,신생자교회(Gathered Churches)들은 국가의 통치권은 개인시민의 자격으로,교회의 권한은 개인으로서 교인에게 되돌려야 한다고 항변하기에 이르렀다.

콘스탄티누스 대제는 국가와 교회의 바람직한 관계에 대해 질문하게 만든다.정교분리와 유기적 협조 사이의 변증법적 관계는 그것은 콘스탄티누스 대제처럼 산술적 균형감각을 위해 진리를 무시하는 것이 아니다.국가와 교회가 서로 진리에 대한 순종 안에서 겸허함과 존경으로 서로 봉사하는 것이다.

<정기환 (목원대 교수·고대사)>

밀라노 칙령

밀라노칙령 Edictum Mediolanense

313년 2월 로마황제 콘스탄티누스 1세와 리치니우스(Licinius)가 밀라노에서 회담하고 6월에 발표한 칙령으로 로마제국의 전 영토 내에서 그리스도교의 자유를 허용한다는 내용이 포함되어 있다.

이에 따라 박해시대에 몰수되었던 교회의 재산이 모두 반환되었고, 그리스도 교인을 속박하던 모든 법률은 폐지되었다.

이 칙령은 리치니우스가 막시미누스 다자(Maximinus Daza)를 무찌른 후 오리엔트 총독에게

보내 <박해자의 죽음에 대하여> (De mortibus persecutorum, 348)란 서한 속에 실려 있었고,

이것이 다시 락탄시오(Lactantius)와 에우세비오(Eusebius)에 의해 인용되어 전해져 내려오고 있다.

이 때문에 밀라노칙령은 양 황제의 의견차로 인하여 밀라노에서 공포되지 못하였고,

칙령이라기보다는 동방지역의 총독들에게 보낸 포고문의 형식이었다는 견해가 지배적이다.

(가톨릭대사전에서)

밀라노 칙령(313년)은 종교적인 예배나 제의에 대해 로마 제국이 중립적 입장을 취한다는 내용의 포고문이다. 이로써 로마 제국에서 신앙을 가지는 것, 특히 기독교 신앙을 가지는 것에 대한 방해물이 제거 되었다.

로마 제국에서 기독교는 311년 갈레리우스가 내린 칙령에 의해 이미 합법화되어 있었다. 그러나 이 밀라노 칙령은 311년의 칙령에서 한 발 더 나아가 소극적 의미의 기독교 보호에서 적극적 의미의 기독교 보호 내지는 '장려'를 의미하게 되었다. 밀라노 칙령으로 인해 기독교와 기독교인의 위치는 탄압받는 입장에서 로마 황제의 비호를 받는 입장으로 크게 격상되었으며, 콘스탄티누스 1세는 기독교를 장려한 최초의 로마 황제가 되었다. 현재 칙령 문서 자체는 내려오지 않으며, 금석문 형태로도 남아있는 것이 없다. 1차 사료로는 유일하게 락탄티우스의 '박해자들의 죽음에 대하여'에 동방황제 리키니우스가 휘하의 총독들에게 보내는 공식 서한의 형태로 실려 있다.

갈레리우스가 311년에 내린 칙령

갈레리우스의 동전

갈레리우스 막시미아누스(Galerius Maximianus, 250년 추정 – 311년 5월 5일)은 305년부터 311년까지 로마 황제였다.

오늘날 불가리아 소피아근처 미천한 가문에서 태어났으나 탁월한 군경력을 인정 받았고 디오클레티아누스가 사두정치체제를 수립할 당시 293년 3월 1일 콘스탄티우스 클로루스와 함께 부제(Caesar)로 임명되었다.

도나우 강가에 부근의 적대 부족들과 수년 동안 싸운 뒤, 297년 사산조 페르시아에 대한 군사행동의 지휘를 맡아서 실패했으나 나중에 대대적인 승리를 거두었고 티그리스 동쪽까지 진격하였다. 이는 로마 제국이 동쪽으로 가장 멀리 진격한 것으로 기록된다.

디오클레티아누스와 막시미아누스가 305년 5월 1일 퇴위하자 제국의 동부의 정제(Augustus)가 되었다. 나중에 막시미아누스의 다르 막센티우스가 사두체제와는 별도로 군주권을 주장하자 이탈리아로 원정을 떠났으나 별 소득없이 물러났다.

기독교를 박해했던 것으로 알려져 있다.

311년 4월 30일 신앙의 자유를 허용하는 칙령을 공포했다. 그후 얼마 안되어 죽고 조카인 막시미누스 다이아가 뒤를 이었다.

역사와 내용

밀라노 칙령은 313년 2월에 로마의 서방을 다스리던 콘스탄티누스 1세와 제국의 동방을 다스리던 리키니우스가 밀라노에서 협의한 정치조약의 결과였다. 그 내용으로는 첫째, 다른 종교와 마찬가지로 그리스도교도 공인되었다. 로마 제국내의 모든 사람에게 신앙의 자유를 허용해 주고 기독교인에게 교회를 조직할 권리를 포함하는 법적인 권리를 보장해주며, 둘째로는 기독교탄압시대에 몰수한 교회의 재산을 반환하고 이에 대해 국가가 충분한 보상을 주도록 했다.

원문

다음은 밀라노 칙령의 라틴어 원문이다.[1]

(2)Cum feliciter tam ego [quam] Constantinus Augustus quam etiam ego Licinius Augustus apud Mediolanum convenissemus atque universa quae ad commoda et securitatem publicam pertinerent, in tractatu haberemus, haec inter cetera quae videbamus pluribus hominibus profutura, vel in primis ordinanda esse credidimus, quibus divinitatis reverentia continebatur, ut daremus et Christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset, quod quicquid <est> divinitatis in sede caelesti, nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti, placatum ac propitium possit existere. (3) Itaque hoc consilium salubri ac reticissi ma ratione ineundum esse credidimus, ut nulli omnino facultatem abnegendam putaremus, qui vel observationi Christianorum vel ei religioni mentem suam dederet quam ipse sibi aptissimam esse sentiret, ut possit nobis summa divinitas, cuius religioni liberis mentibus obsequimur, in omnibus solitum favorem suum benivolentiamque praestare. (4) Quare scire dicationem tuam convenit placuisse nobis, ut amotis omnibus omnino condicionibus, quae prius scriptis ad officium tuum datis super Christianorum nomine <continebantur et quae prorsus sinistra et a nostra clementia aliena esse> videbantur, <ea removeantur. Et> nunc libere ac simpliciter unus quisque eorum, qui eandem observandae religionis Christianorum gerunt voluntatem, citra ullam inquietudinem ac molestiam sui id ipsum observare contendant. (5) Quae sollicitudini tuae plenissime significanda esse credidimus, quo scires nos liberam atque absolutam colendae religionis suae facultatem isdem Christianis dedisse. (6) Quod cum isdem a nobis indultum esse pervideas, intellegit dicatio tua etiam aliis religionis suae vel observantiae potestatem similiter apertam et liberam pro quiete temporis nostri <esse> concessam, ut in colendo quod quisque delegerit, habeat liberam facultatem. <Quod a nobis factum est. Ut neque cuiquam> honori neque cuiquam religioni <detrac tum> aliquid a nobis <videatur>.

(7) Atque hoc insuper in persona Christianorum statuendum esse censuimus, quod, si eadem loca, ad quae antea convenire consuerant, de quibus etiam datis ad officium tuum litteris certa antehac forma fuerat comprehensa. Priore tempore aliqui vel a fisco nostro vel ab alio quocumque videntur esse mercati, eadem Christianis sine pecunia et sine ulla pretii petitione, postposita omni frustratione atque ambiguitate restituant; (8) qui etiam dono fuerunt consecuti, eadem similiter isdem Christianis quantocius reddant, etiam vel hi qui emerunt vel qui dono fuerunt consecuti, si petiverint de nostra benivolentia aliquid, vicarium postulent, quo et ipsis per nostram clementiam consulatur. Quae omnia corpori Christianorum protinus per intercessionem tuam ac sine mora tradi oportebit. (9) Et quoniam idem Christiani non [in] ea loca tantum ad quae convenire consuerunt, sed alia etiam habuisse noscuntur ad ius corporis eorum id est ecclesiarum, non hominum singulorum, pertinentia, ea omnia lege quam superius comprehendimus, citra ullam prorsus ambiguitatem vel controversiam isdem Christianis id est corpori et conventiculis eorum reddi iubebis, supra dicta scilicet ratione servata, ut ii qui eadem sine pretio sicut diximus restituant, indemnitatem de nostra benivolentia sperent. (10) In quibus omni bus supra dicto corpori Christianorum intercessionem tuam efficacissimam exhibere debebis, ut praeceptum nostrum quantocius compleatur, quo etiam in hoc per clementiam nostram quieti publicae consulatur. (11) Hactenus fiet, ut, sicut superius comprehensum est, divinus iuxta nos favor, quem in tantis sumus rebus experti, per omne tempus prospere successibus nostris cum beatitudine publica perseveret. (12) Ut autem huius sanctionis <et> benivolentiae nostrae forma ad omnium possit pervenire notitiam, prolata programmate tuo haec scripta et ubique proponere et ad omnium scientiam te perferre conveniet, ut huius nostrae benivolentiae [nostrae] sanctio latere non possit.

시오노 나나미 역

다음은 시오노 나나미의 밀라노 칙령 전문 번역이다.[2]

칙령 [3]

전부터 우리(콘스탄티누스 1세와 리키니우스) 두사람은 신앙의 자유를 방해해서는 안된다고 생각해왔다. 뿐만 아니라 신앙은 각가 자신의 양심에 비추어 결정할 일이라고 생각해 왔다. 따라서 우리 두사람이 통치하는 제국 서방에서는 이미 기독교도에 대해서도 신앙을 인정하고, 신앙을 깊게하는데 필요한 제의를 거행하는 자유도 인정했다. 하지만 이 묵인 상태가 실제로 법률을 집행하는 자들 사이에 혼란을 불러일으켰고, 따라서 우리는 이런 생각도 실제로는 사문화 되었다는 것을 인정하지 않을 수 없다.

그래서 정제 콘스탄티누스 와 정제 리키니우스는 제국이 안고 있는 수많은 과제를 논의하기 위하여 밀라노에서 만난 이 기회에 제국의 모든 시민에게 매우 중요한 신앙문제에 대해서도 명확한 방향을 정해야 한다는데 의견을 모았다.

그것은 기독교인만이 아니라 어떤 종교를 신봉하는 자에게도 각자가 원하는 신을 믿을 권리를 완전히 인정하는 것이다. 그 신이 무엇이든 통치자인 황제와 그 신하인 국민에게 평화와 번영을 가져다 준다면 인정해야 마땅하다. 우리 두사람은 모든 신하에게 신앙의 자유를 인정하는 것이 가장 합리적이며 최선의 정책이라는 합의에 이르렀다.

오늘부터 기독교든 다른 종교든 관계없이 각자 원하는 종교를 믿고 거기에 수반되는 제의에 참가할 자유를 완전히 인정받는다. 그것이 어떤 신이든, 그 지고의 존재가 은혜와 자애로써 제국에 사는 모든 사람을 화해와 융화로 이어주기를 바라면서.

훈령[4]

우리 두사람이 이렇게 결단을 내린 이상, 지금까지 발령된 기독교 관계법령은 오늘부터 모두 무효가 된다. 앞으로 기독교 신앙을 관철하고 싶은자는 아무런 조건없이 신앙을 완전히 인정받는다는 뜻이다.

기독교도에게 인정된 이 완전한 신앙의 자유는 다른신을 믿는 자에게도 동등하게 인정된느 것은 말할 나위도 없다. 우리가 완전한 신앙의 자유를 동등하게 인정하기로 결정한 것은 그것이 제국의 평화를 유지하는데 효과적이라고 판단했기 때문이고, 어떤 신이나 어떤 종교도 명예와 존엄성이 훼손당해서는 안된다고 생각하기 때문이다.

그리고 지금까지 그것을 훼손당하는 일이 많았던 기독교도에 대해서는 특히 몰수당한 기도처의 즉각 반환을 명하는 것으로 보상하고자 한다. 몰수된 기도처를 경매에서 사들여 소유하고 있는자에게는 그것을 반환할때 국가로부터 정당한 값으로 보상이 이루어진다는 것도 여기에 명기한다.

AvisRara 역

다음은 AvisRara님의 전문 번역[5]으로, AvisRara님은 시오노 나나미의 번역에는 일부 문제가 있다고 주장하고 있다.[6]

제국 관용 칙령(帝國寬容勅令)

(2)우리, 정제(正帝, Augustus) 콘스탄티누스와 정제 리키니우스가 메디올라눔(Mediolanum, 밀라노)에서 만나 공공의 무사안녕(無事安寧)을 위해 회견했을 때, 인간사(人間事)에 유익을 가져올 수 있는 것들 중에 공경할 신성(神性)이 우리의 주요한 관심사로 적합하다고 여겨, 그리스도인들과 다른 모든 이들이 각자가 원하는 종교를 따를 수 있는 자유를 주는 것이 합당한 바, 천상에 좌정(坐定)한 어떤 신이든 우리와 우리가 통치하는 만상(萬狀)에 관대하고 자비로우리라 믿었다. (3)그러므로 우리는 모든 이에게 그리스도인들의 혹은 자신의 판단에 따른 다른 특정 종교의 제의(祭儀)에 응할 권리가 인정된다는 결정이 참으로 합당하다고 믿으니, 그리하여 우리가 자유롭게 제헌(祭獻)하는 지고의 신이 우리에게 베푸는 자애와 호의가 계속될 수 있으리라.

(4)그러므로 이를 선언하니, 그리스도인들에 대한 이전의 법령들에 관계없이 이 종교를 따르기로 결정한 모든 이들이 그곳에 완전한 자유로 남아있는 것이 허락돼야 하며 어떤 방식으로도 방해되어서는 안 된다. (5)우리는 그대의 책임에 맡겨진 것들 중에 우리가 그리스도인들에게 허락한 관용은 종교적 범주에 있어 광범위하고 제한 없다는 것을 명시함이 옳으며; (6)그리고 이와 같은 방식으로 각 종교의 개방되고 자유로운 집전(執典)은 그리스도인들에게와 마찬가지로 모든 이에게 허락된다는 점을 그대가 이해했으리라 믿는다. 사실, 국가의 안정을 위해 그리고 우리 시대의 평온함을 위해, 모든 개인에게 각자의 선택에 따라 종교에 참여하게 함은 적절하며; 우리는 각 종교에의 마땅한 경의를 위해 이에 대한 침해를 상정하지 않는다.

(7)더욱이 그리스도인들에 대해, 과거 우리가 그들이 종교 집회를 가졌던 장소들에 대한 법령을 내렸으나, 이제 국고나 다른 곳으로부터 그런 장소들을 취득한 모든 사람들이 그것을 돈이나 다른 대가(代價) 없이 그리스도인들에게 반환하기를, 그리고 이것이 주저 없이 시행되기를 원한다. (8)이 장소들에 대한 각종 권한을 습득한 이들 역시 마찬가지로 그 권한을 그리스도인들에게 반환하기 바란다: 대가를 치르고 구입하거나 무상으로 증여받은 사람들에게는 우리의 호의로부터 동동한 부(富)를 황제의 지역대리(地域代理, vicarius)에게 요청할 권리가 보장되며 이 모든 장소는, 그대 중재의 미덕으로, 즉시 그리고 지체 없이 그리스도인들에게 반환되어야만 한다. (9)종교 제의에 봉헌된 장소들 이외에도, 그리스도인들이 개인이 아닌, 그들의 교회와 같은, 공동체에 속한 장소들을 점유했었다고 고려되는 바 이 모든 것들 역시 상기된 법령에 포함되기를 원하며 공동체와 교회에 주저함이나 이론 없이 반환되기를 바란다: 대가를 요구하지 않고 반환하는 모든 이들에게 우리의 호의를 신뢰하면서 보상을 청구할 기회는 항상 유지된다. (10)그대는 그리스도인들을 위한 모든 것을 매우 성실히 시행하여 우리의 법령이 지체 없이 집행되고 공공의 안정을 확립하려는 우리의 목적이 충족될 수 있도록 해야 한다. (11)그리하여 이미 우리가 더 중요한 문제들을 해결하기 위해 누렸던 신의 호의가 공공의 안녕을 위한 우리의 성공을 이어지게 하리라. (12)이 법령이 모든 이에게 통지될 수 있도록 하기위해 우리는 그대가 그대의 권한으로 이 법령이 어디서나 공포(公布)되도록 노력하기 바란다.

주석

- ↑ http://it.wikipedia.org/wiki/Editto_di_Milano#searchInput

- ↑ 시오노 나나미 저, 김석희 역,《로마인 이야기-제14권 : 그리스도교의 승리》 한길사, 2006, p.96~97

- ↑ 시오노 나나미는 칙령과 훈령으로 구분했음. 같은 책 p.97~98

- ↑ 같은 책 p.97~98

- ↑ http://avisrara.egloos.com/2855725

- ↑ http://avisrara.egloos.com/3197348

<출저: 위키백과>

밀라노 칙령 전문

'밀라노 칙령'은 세계사에 있어서 매우 중요한 사건 중에 하나이고 그에 대해서 종종 이야기하기는 하지만 정작 읽어본 적이 없다는데 생각이 미쳤습니다. 혹시 한글로 된 것이 있을까해서 인터넷을 둘러봤지만 제대로 된 것을 발견할 수 없어(출판물에는 있겠지만 쉽게 구할 수가 없으니...) 읽어보는 김에 번역해 봤습니다. 밀라노 칙령은 313년 콘스탄티누스 서방 황제와 리키니우스 동방 황제가 밀라노에서 발포한 칙령으로 시행이 미비했던 311년의 갈레리우스 황제의 니코메디아 관용령을 재확인하고 더 나아가 박해시대 몰수되었던 교회 재산(부동산)의 반환을 명시하고 있습니다. 이 칙령을 통해 그리스도교는 '종교로서 합법적 지위'를 보장받았고 공식적으로 박해가 끝나게 됩니다. 로마제국이 그리스도교와 융합하는 방향으로 나가게 되는 역사적 전환점이기도 하지만 동시에 개인의 신앙과 종교의 선택은 그 자신의 자유로운 결정에 따른다는 점을 명시한 법령이기도 합니다. 금석문(金石文) 형태로 전해지는 것은 없으며 락탄시우스의 '박해자들의 죽음에 대해서'를 통해서만 전해지는 내용은 두 황제가 밀라노에서 내린 결정을 리키니우스 황제가 니코메디아(당시 동방 제국의 황도)에서 동방 지역의 총독들에게 알리기 위해 보내는 포고문으로 보는 견해가 지배적이라고 합니다.(참조: 파스칼 백과사전) 그 외의 역사적 의의나 영향은... 검색해보세요.^^;

제국 관용 칙령(帝國寬容勅令) (2)우리, 정제(正帝, Augustus) 콘스탄티누스와 정제 리키니우스가 메디올라눔(Mediolanum, 밀라노)에서 만나 공공의 무사안녕(無事安寧)을 위해 회견했을 때, 인간사(人間事)에 유익을 가져올 수 있는 것들 중에 공경할 신성(神性)이 우리의 주요한 관심사로 적합하다고 여겨, 그리스도인들과 다른 모든 이들이 각자가 원하는 종교를 따를 수 있는 자유를 주는 것이 합당한 바, 천상에 좌정(坐定)한 어떤 신이든 우리와 우리가 통치하는 만상(萬狀)에 관대하고 자비로우리라 믿었다. (3)그러므로 우리는 모든 이에게 그리스도인들의 혹은 자신의 판단에 따른 다른 특정 종교의 제의(祭儀)에 응할 권리가 인정된다는 결정이 참으로 합당하다고 믿으니, 그리하여 우리가 자유롭게 제헌(祭獻)하는 지고의 신이 우리에게 베푸는 자애와 호의가 계속될 수 있으리라. (4)그러므로 이를 선언하니, 그리스도인들에 대한 이전의 법령들에 관계없이 이 종교를 따르기로 결정한 모든 이들이 그곳에 완전한 자유로 남아있는 것이 허락돼야 하며 어떤 방식으로도 방해되어서는 안 된다. (5)우리는 그대의 책임에 맡겨진 것들 중에 우리가 그리스도인들에게 허락한 관용은 종교적 범주에 있어 광범위하고 제한 없다는 것을 명시함이 옳으며; (6)그리고 이와 같은 방식으로 각 종교의 개방되고 자유로운 집전(執典)은 그리스도인들에게와 마찬가지로 모든 이에게 허락된다는 점을 그대가 이해했으리라 믿는다. 사실, 국가의 안정을 위해 그리고 우리 시대의 평온함을 위해, 모든 개인에게 각자의 선택에 따라 종교에 참여하게 함은 적절하며; 우리는 각 종교에의 마땅한 경의를 위해 이에 대한 침해를 상정하지 않는다. (7)더욱이 그리스도인들에 대해, 과거 우리가 그들이 종교 집회를 가졌던 장소들에 대한 법령을 내렸으나, 이제 국고나 다른 곳으로부터 그런 장소들을 취득한 모든 사람들이 그것을 돈이나 다른 대가(代價) 없이 그리스도인들에게 반환하기를, 그리고 이것이 주저 없이 시행되기를 원한다. (8)이 장소들에 대한 각종 권한을 습득한 이들 역시 마찬가지로 그 권한을 그리스도인들에게 반환하기 바란다: 대가를 치르고 구입하거나 무상으로 증여받은 사람들에게는 우리의 호의로부터 동동한 부(富)를 황제의 지역대리(地域代理, vicarius)에게 요청할 권리가 보장되며 이 모든 장소는, 그대 중재의 미덕으로, 즉시 그리고 지체 없이 그리스도인들에게 반환되어야만 한다. (9)종교 제의에 봉헌된 장소들 이외에도, 그리스도인들이 개인이 아닌, 그들의 교회와 같은, 공동체에 속한 장소들을 점유했었다고 고려되는 바 이 모든 것들 역시 상기된 법령에 포함되기를 원하며 공동체와 교회에 주저함이나 이론 없이 반환되기를 바란다: 대가를 요구하지 않고 반환하는 모든 이들에게 우리의 호의를 신뢰하면서 보상을 청구할 기회는 항상 유지된다. (10)그대는 그리스도인들을 위한 모든 것을 매우 성실히 시행하여 우리의 법령이 지체 없이 집행되고 공공의 안정을 확립하려는 우리의 목적이 충족될 수 있도록 해야 한다. (11)그리하여 이미 우리가 더 중요한 문제들을 해결하기 위해 누렸던 신의 호의가 공공의 안녕을 위한 우리의 성공을 이어지게 하리라. (12)이 법령이 모든 이에게 통지될 수 있도록 하기위해 우리는 그대가 그대의 권한으로 이 법령이 어디서나 공포(公布)되도록 노력하기 바란다.

락탄티우스, '박해자들의 죽음에 대하여'에서 «(2)Cum feliciter tam ego [quam] Constantinus Augustus quam etiam ego Licinius Augustus apud Mediolanum convenissemus atque universa quae ad commoda et securitatem publicam pertinerent, in tractatu haberemus, haec inter cetera quae videbamus pluribus hominibus profutura, vel in primis ordinanda esse credidimus, quibus divinitatis reverentia continebatur, ut daremus et Christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset, quod quicquid divinitatis in sede caelesti, nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti, placatum ac propitium possit existere. (3) Itaque hoc consilium salubri ac reticissi ma ratione ineundum esse credidimus, ut nulli omnino facultatem abnegendam putaremus, qui vel observationi Christianorum vel ei religioni mentem suam dederet quam ipse sibi aptissimam esse sentiret, ut possit nobis summa divinitas, cuius religioni liberis mentibus obsequimur, in omnibus solitum favorem suum benivolentiamque praestare.

(4) Quare scire dicationem tuam convenit placuisse nobis, ut amotis omnibus omnino condicionibus, quae prius scriptis ad officium tuum datis super Christianorum nomine videbantur, nunc libere ac simpliciter unus quisque eorum, qui eandem observandae religionis Christianorum gerunt voluntatem, citra ullam inquietudinem ac molestiam sui id ipsum observare contendant. (5) Quae sollicitudini tuae plenissime significanda esse credidimus, quo scires nos liberam atque absolutam colendae religionis suae facultatem isdem Christianis dedisse. (6) Quod cum isdem a nobis indultum esse pervideas, intellegit dicatio tua etiam aliis religionis suae vel observantiae potestatem similiter apertam et liberam pro quiete temporis nostri concessam, ut in colendo quod quisque delegerit, habeat liberam facultatem. honori neque cuiquam religioni aliquid a nobis .

(7) Atque hoc insuper in persona Christianorum statuendum esse censuimus, quod, si eadem loca, ad quae antea convenire consuerant, de quibus etiam datis ad officium tuum litteris certa antehac forma fuerat comprehensa. Priore tempore aliqui vel a fisco nostro vel ab alio quocumque videntur esse mercati, eadem Christianis sine pecunia et sine ulla pretii petitione, postposita omni frustratione atque ambiguitate restituant; (8) qui etiam dono fuerunt consecuti, eadem similiter isdem Christianis quantocius reddant, etiam vel hi qui emerunt vel qui dono fuerunt consecuti, si petiverint de nostra benivolentia aliquid, vicarium postulent, quo et ipsis per nostram clementiam consulatur. Quae omnia corpori Christianorum protinus per intercessionem tuam ac sine mora tradi oportebit. (9) Et quoniam idem Christiani non [in] ea loca tantum ad quae convenire consuerunt, sed alia etiam habuisse noscuntur ad ius corporis eorum id est ecclesiarum, non hominum singulorum, pertinentia, ea omnia lege quam superius comprehendimus, citra ullam prorsus ambiguitatem vel controversiam isdem Christianis id est corpori et conventiculis eorum reddi iubebis, supra dicta scilicet ratione servata, ut ii qui eadem sine pretio sicut diximus restituant, indemnitatem de nostra benivolentia sperent. (10) In quibus omni bus supra dicto corpori Christianorum intercessionem tuam efficacissimam exhibere debebis, ut praeceptum nostrum quantocius compleatur, quo etiam in hoc per clementiam nostram quieti publicae consulatur. (11) Hactenus fiet, ut, sicut superius comprehensum est, divinus iuxta nos favor, quem in tantis sumus rebus experti, per omne tempus prospere successibus nostris cum beatitudine publica perseveret. (12) Ut autem huius sanctionis benivolentiae nostrae forma ad omnium possit pervenire notitiam, prolata programmate tuo haec scripta et ubique proponere et ad omnium scientiam te perferre conveniet, ut huius nostrae benivolentiae [nostrae] sanctio latere non possit.»

Lactantius, 'De mortibus persecutorum' cap. XXXV et XLVIII |

<출처: 집사님블로그>

제1차 에큐메니칼 공의회-니케아 공의회

교회사에서 나타나는 수많은 논쟁들 중에서 기독론 논쟁(예수님의 신성과 인성에 관한 논쟁)처럼 중요한 것은 없다. 그 중 예수님의 신성을 확립한 이 논쟁은 4세기 초 콘스탄티누스 황제가 소집한 니케야 공의회(Nicaea, 325년 5월)에서 일단락을 맺었는데, 이 회의는 318년 아리우스(Arius, 250-336)에 의해 발생한 아리우스 논쟁 때문에 소집되었다. 아리우스(Arius)는 256년 이집트에서 태어난 알렉산드리아의 장로였다. 그는 그리스도는 인간일 뿐이라고 가르쳤던 안디옥의 루키안(Lucian)에게서 수학했다. 그러나 루키안은 후에 자신의 주장을 번복했다. 루키안은 아리우스주의의 아버지로 일컬어진다. 아리우스와 4세기의 거의 모든 아리우스주의자들이 그에게서 배웠기 때문이었다.

아리우스는 신플라톤주의에 입각한 가르침을 통해 많은 추종자를 얻었다. 신플라톤주의는 신성의 절대적 단일성만이 최고의 완전성을 의미한다는 입장에 서있다. 그리하여 아리우스는, 아들은 '존재하지 않았던 때'가 있는 피조물이라고 주장했다. 그가 내세운 기본 전제는 스스로 존재하며 불변하는 하나님의 유일성이었다. 반면에 성자(聖子)는 스스로 존재할 수 없고, 신성은 유일한 것이어서 나누거나 전가할 수 없으며 신성은 불변하기 때문에 복음서에 나타난 성장하고 변화하는 성자는 하나님일 수 없다고 했다. 그러므로 성자는 무(無)로부터 존재하게 되었으며, '시작'이 있는 피조물이며, 성부에 관한 직접적인 지식을 가지고 있지 않다고 했다.

그는 또한 아들은 아버지의 은혜로인해 하나님으로 불리워지는 것을 허락되었으며 본성에 있어서는 아니지만 실제에 있어서는 죄가 없고 불변하게 됨을 허락받았다고 생각했으며 아들은 아버지로부터 자신이 아버지를 인간에게 보여줄 수 있는 충분한 지혜를 받았다고 주장했다.

아리우스는 니코메디아의 유세비우스와 그러한 사상과 관련한 서신을 주고받았고 가이사랴의 유세비우스도 동조적이었다. 323년 알렉산더 감독에 의해 알렉산드리아 회의에서 정죄되었으나 논쟁은 깊어만 갔다. 314년 8월 1일에 도나투스 논쟁을 중재한 바 있는 콘스탄티누스 황제는 이 논쟁에서 중재자의 역할을 자임하고 324년 9월에 감독 코르도바의 오씨우스를 알렉산드리아에 파송하였다. 그는 325년초 안디옥을 거쳐 니코메디아에 이르는 과정에서 안디옥에 머물며 안디옥 회의를 열었는데 여기에서 아리우스와 가이사랴의 유세비우스는 정죄되고 안디옥의 신앙고백서가 작성되었다.

그러나 이런 노력에도 불구하고 아리우스의 주장은 알렉산드리아에서 근절되지 않고 계속적으로 입지를 세워가고 있었다. 이렇게 아리우스의 주장이 퍼지자 이에 대한 논란이 계속되었고 콘스탄틴 대제는 제국이 사상적으로 분열되는 것을 원치않았기에 논쟁 당사자들을 중재하고 정리하기를 원하였다.

콘스탄틴 대제는 니케아에서 회의를 열었고 제1차 에큐메니칼 공의회로 불리는 니케아 공의회(325)에서는 아리우스와 그의 교리가 정죄되었고, 아들이 아버지와 '동일본질'(homoousiont Patri)이라는 정통 그리스도교 신앙을 신조로 공표되었다. 니케아회의의 대적들은 추방되고 정죄되어 마르마리카의 테오나스(Theonas of Marmarica)와 프톨레마이스의 세쿤두스(Secundus of Ptolemais)를 중심으로 두 흐름으로 퇴조하였고 아리우스는 일리리아(Illyria)로 추방되고 그의 서적들은 불태워졌다. 그 후 소아시아에 있는 동료들과 황제 콘스탄틴 대제의 딸 콘스탄티아의 영향력 있는 지지로 추방지에서 돌아와 타협신조에 동의한 뒤 교회로 다시 입교할 수 있었다. 그러나 그는 화해를 하기 바로 직전 인 336년경 콘스탄티노플 거리를 걷다가 쓰러져 죽었다.

니케아 공의회의 장소는 처음 앙퀴라로 예정되었으나 후에 니케아로 바뀌었다. 그 이유는 앙퀴라가 내륙이어서 참석자들의 여행에 어려움이 있고 황제의 거주지로부터 멀리 있었기에 황제 자신의 회의 참여에 효과적이지 못하였기 때문이라고 추측된다. 황제는 공적인 길(cursus publicus, 참석자들을 위한 편의)을 제공하고 숙박과 음식을 부담하고 의사일정을 결정하였다. 회의는 6월 19일 니케아의 황제의 궁에서 콘스탄티누스가 참석한 가운데 시작되었는데 8월 25일 폐회될 때까지 거의 두달 간 계속되었다.

회의에서는 ㉠부활절의 날자(봄을 맞아 첫 번째 만월 후 첫 번째 주일:폴리갑과 소아시아 지방은 니산월 14일로 주장) ㉡20개의 교회 계율제정(디오클레티안 의 새로운 제국의 구획에 따른 새로운 교회의 조직 즉 교구 관할권 획정 : 로마, 알렉산드리아, 콘스탄티노플을 로마, 알렉산드리아, 안디옥으로) ㉢성직자의 직위 ㉣공적인 참회에 대하여 ㉤분열자들과 이단자들의 재입회에 관하여 ㉥예배의식의 규정 등이 다뤄졌고 아리우스의 견해를 누르고 아들과 아버지는 동일본질(同一本質, homoousios)이라는 결론을 내렸다.

니케아 공의회의 참석자는 대부분 동방지역(Asia, Syria, Palestine, Egypt, Greece, and Thrace:교회사에서 동방과 서방을 구분하는 것은 지역적 의미에서가 아니라 헬라어를 사용했는지 라틴어를 사용했는지의 차이로 구분한다)의 감독과 사제, 부제들로서 대부분 헬라인들이었다. 라틴인들은 코르도바의 호시우스(Hosius of Cordova), 카르타고의 세실리안(Cecilian of Carthage), 칼라브리아의 마가(Mark of Calabria), 디용의 니카시우스(Nicasius of Dijon), 파노니아(Pannonia) 지방 스트리돈의 돈누스(Donnus of Stridon)와 서방에서 참석한 두 명의 감독들이 참여하였다. 서방에서 참여한 두명의 감독은 빅토르(Victor)와 빈센티우스(Vincentius)로서 교황 실베스터(Sylvester)가 병이 들고 고령인 까닭에 참석치 못하고 대신에 교황 사절로 참석한 것이었다. 공의회에 참석한 중요 인물로는 알렉산드리아의 알렉산더(Alexander of Alexandria), 안디옥의 유스타티우스(Eustathius of Antioch), 예루살렘의 마카리우스(Macarius of Jerusalem), 니코메디아의 유세비우스(Eusebius of Nicomedia), 가이사랴의 유세비우스(Eusebius of Caesarea), 미라의 니콜라스(Nicholas of Myra), 그리고 그들 중에는 젊은 부제(deacon) 알렉산드리아의 아타나시우스(Athanasius of Alexandria)가 있었다.

니케아 공의회의 세력판도는 다음과 같았다.

아리우스 동조파(소수)

니코메디아의 유세비우스

중재그룹(대다수) /가이사랴의 유세비우스,

오리겐의 제자들

아리우스 반대파 / 감독 알렉산더, 부제 아타나시우스, 황실감독 호시우스

참석자들의 수에 대하여는 논란이 많다. 가이사랴의 유세비우스(Eusebius of Ceasarea)는 참석자를 250명이라고 하였고 아타나시우스(Athanasius)는 300명이라고 하였으나 후에는 318명이 정확하다고 하였다. 참석자가 318명이라는 기록은 358년 말-359년 초의 것으로 보이는 프와띠에의 힐라리 (Hilary of Poitier)의 글에서 처음 나타나며, 후기 아타나시오스의 글에서, 그리고 교부들의 글에서 보편적이며 암브로시우스(Ambrose of Milan)도 이 입장을 취한다. 암브로시우스에 의하면 헬라어의 300을 가리키는 Τ는 십자가를 의미했고 18의 수 ΙΗ 는 예수 그리스도를 나타내는 것으로 참석자의 수는 "주님의 수난의 표식과 그의 이름을 포함하고 있기에 주께서 회의에 계셨다고 하여 이 회의는 하나님의 계획에 의한 것이며, 십자가의 표식과 예수의 이름의 깃발을 높이 들고 이단자들인 아리우스주의자들을 제압하는 하나의 승리였던 것이다. 그렇지만 이 숫자는 상징적인 의미가 강한 것으로 창세기 14장 14절에 근거한 아브라함의 종들의 숫자였다. 현대의 학자들은 220명 정도로 추산한다.

콘스탄틴 대제가 사망한 후 제국은 그의 두 아들에 의해 양분되었다. 니케아공의회의 결정에 동조적이었던 콘스탄스(Constans)는 서로마 지역을, 반대입장이었던 콘스탄티우스(Constantius)는 동로마 지역을 통치하게 되었다. 동로마 지역에서 니케아공의회의 결정에 동조적이었던 아타나시우스는 안디옥회의의 결정으로 면직되어 추방되었다.

350년 콘스탄티우스가 제국의 유일한 군주가 되자 그의 지배하에 니케아파는 박해를 받았고, 극단적인 아리우스주의자들은 성자는 성부와 '같지 않다'(anomoios)고 선언했다. 이 '아노모이오스'주의자들은 357년 시르미움에서 자기들의 견해를 승인받는 데 성공했지만, 극단적인 그르의 주장은 성자가 성부와 '유사한 본질'(homoiousios)을 갖고 있다고 주장한 온건론자들을 자극했다. 콘스탄티우스는 처음에는 이 '호모이우시오스'주의자들을 지지했으나 곧 입장을 바꾸어 성자가 성부와 '유사하다'(homoios)고 주장한 아카키우스가 이끄는 유사본질론자들을 지지했다.

359년에 콘스탄티우스는 두 번의 회의를 소집했다. 한번은 동방인 셀류키아(Seleucia)에서 다른 한번은 서방지역인 리미니(Rimini)에서였다. 이 회의에서 그는 유사본질적인 장정을 강요하였다. 이 회의는 아버지의 본질로부터라는 문장과 동일본질(homoousios)이라는 단어를 뺀 신조를 공표함으로써 니케아회의에 대립적인 회의가 되었다. 341년부터 360년 사이에 14번의 공의회가 열렸는데 이 시기에 아리우스파의 일부 혹은 반-아리안주의자(Semi-Arian)들이 유사본질(homoiousion)을 동조하였다. 유사본질이란 단어는 한 그룹에서는 아버지와 아들의 차이점을 다른 그룹에서는 유사성을 강조하는 양상으로 나타났다.

이 사건은 아리우스주의자들이 니케아의 결정을 누르고 승리한 것처럼 보이게 하였다. 그러나 이는 오래가지 못하였다. 이 결정은 처음에 제국에서 호응을 받는 듯하였으나 콘스탄티우스가 361년에 사망하자 쇠퇴하였고, 동로마(아리우스파) 황제 발렌스(364-378)가 정통파 그리스도교도들을 박해했지만, 동일본질론의 열성적인 지지자였던 알렉산드리아의 아타나시우스는 하나님의 단일성(unity of God)을 강조하기 시작하였다. 이 단일성은 핵심적인 본질에서 아들과 성령이 같다는 것을 의미하였다. 가이사랴의 바질, 나지안쯔의 그레고리, 닛사의 그레고리(Basil of Caesarea, Gregory Nazianzen and Gregory of Nyssa) 같은 카파도키아 교부들은 동일본질론자들(Homoiousians)이었다. 그들은 아타나시우스의 도움으로 하나님은 동일한 본질의 세 위격을 가진다는 점을 알게 되었다. 이들은 동일본질 개념을 이해하는 데 있어서, 그것이 결코 하나님의 단일성를 부인하지 않을뿐만 아니라 세 위격의 구분을 저해하지 않는다고 보았다. 이 교부들은 '세 위격(hypostaseis)안에서 하나의 본질(ousia)'이라는 삼위일체를 위한 카파도키안 장정(Cappadocian formula)을 도출해 내었다.

362년에 있은 알렉산드리아 의회(Synod)에서 니케아 신조는 재선언되었고 본질(ousia)과 위격(hypostaseis)이 해설되고 때때로 성령의 종속적 개념을 가진 반-아리우스주의(Semi-Arianism)의 한 형태로 인식되는 마케도니안주의(Macedonianism)가 정죄되었다. 반-아리우스주의자들은 성자가 성부와 '유사'(homoiousios)하지만 '동일 본질'(homoousios)은 아니라고 주장했다. 희랍어의 '요타'(ι)를 첨가하고 빼고하는 차이이지만 유사본질론은 정통 기독론에서는 먼 개념이다.

서방에서는 밀란의 암브로스(Ambrose of Milan)가 니케아신조를 위한 전사였다. 378년 서방의 황제 그라티안의 지원하에 열린 시르미움(Sirmium) 공의회에서는 6명의 아리우스파 감독들이 면직되었다. 황제는 379년과 380년에 서방에서 아리우스주의를 금지하는 일련의 법령들을 선포했다.

동방에서는 발렌스(Valens) 사후 그를 계승하였고 니케아공의회의 결정에 동조적이었던 황제 데오도시우스 1세(Theodosius I)가 발렌스 치하에서 추방되었던 모든 감독들을 교구로 복직시켰다. 그는 380년에 아리우스주의를 불법으로 규정하고 381년에 콘스탄티노플 공의회를 소집하여 325년 니케아공의회의 결정을 재확인하였다. 이로써 동방에서는 콘스탄티노플 공의회를 통하여 그리고 서방에서는 아퀼레이아(Aquileia) 공의회를 통하여 아리우스주의를 극복하고 승리하였다.

아리우스주의자들은 7세기말까지 일부 게르만족 내에 존속하였다. 오늘날에는 그리스도를 단순한 인간만으로 주장하지는 않지만 그리스도가 성부와 동일한 신성을 갖고 있음을 부인하는 유니테리언파가 아리우스주의의 후예들로 보여지며, '여호와의 증인'들도 아리우스파의 한 형태라 할 수 있다.

한편, 니케아공의회에서 채택된 신조(일명 니케아신조)는 다음과 같다.

우리는 보이는 것과 보이지 않는 모든 것을 만드신 전능하신 아버지, 한분이신 하나님을 믿는다. 그리고 아버지의 본질로부터 나신 분, 하나님으로부터 나신 하나님, 빛으로부터 나신 빛, 참 하나님으로부터 나신 참 하나님, 창조되지 않고 하나님으로부터 나신, 아버지와 동일한 본질이신 분, 하늘과 땅에 있는 모든 것이 다 그를 통하여 존재하게 된, 아버지로부터 독생하신 하나님의 아들, 한분이신 주 예수 그리스도를 믿는다. 그분은 우리 인간들을 위하여 그리고 우리의 구원을 위하여 오셨고 성육신하셨으며, 인간이 되셨고, 고난을 받으시고 제3일에 부활하셨고 하늘로 올라가셨으며 죽은자와 산자를 심판하기 위해 오신다. 또한 성령을 믿는다. 그리고 보편적이고 사도적인 교회는 그는 계시지 않은 때가 있었다고 말하는 자들과 '그가 나시기 전에는 계시지 않았다고 말하는 자들, 그리고 존재하지 않는 것들로부터 생성되었다고 말하거나 또다른 위격 혹은 본질로부터 나셨다고 말하거나 하나님의 아들이 변화되거나 변질될 수 있다고 주장하는 자들을 정죄한다.

<출처: 포도나무-Vitis>

St. Helena - CIMA da Conegliano.

1495.Panel.National Gallery of Art, Washington

헬레나 황후

콘스탄틴 대제의 어머니 헬레나는 브리텐 출신이라고 하나,

그녀는 소아시아의 드레파눔에서 250년경 태어난 것이 확실하다.

그녀는 270년경에 로마의 장군인 콘스탄씨우스 클로루스를 만났는데,

그녀의 낮은 신분에도 불구하고 결혼하였다.

그들 사이에 콘스탄틴이 태어났는데, 293년에 체살이 되었다.

그러나 남편은 정치적인 이유 때문에 헬레나와 이혼하고 막시미안의

의붓딸인 테오도라와 결혼하였다.

막시미안이 사망하자, 그의 취하 군인들이 콘스탄틴을 황제로 모셨고,

그는 그의 어머니께 아우구스따라는 칭호를 드렸다.

헬레나가 언제 크리스챤이 되었는지는 불확실하지만,

그녀의 노력으로 밀라노 칙령을 반포케 하여 로마 제국 내에 그리스도교를 인정하고,

투옥된 모든 신자들을 석방하게 하였다.

그후에 성녀는 많은 성당을 짓고 가난한 이들을 도와주었으며 오랜동안 성지에서 살았는데,

전설에 의하면 그녀가 예수님의 십자가를 발견하였다고 한다.

이때문에 그녀의 문장은 십자가이다.

그녀는 아마도 니코메디아에서 사망한 듯 보이며, 콘스탄티노블에 안장되었다.

Constantine the Great and St. Helena

헬레나는 예수님의 십자가를 발견한 사람으로 전해 오는데

그보다는 어쩌면 남편에게 버림받은 여인들의 수호 성인이 되어야 할지도 모르겠다.

여관집 딸이었던 헬레나는 로마 장군 콘스탄티노 클로루스와 결혼해서 아들을 낳았는데

그 아들이 바로 그리스도교를 공인한 콘스탄티노 대제이다.

그러나 남편은 얼마 후 헬레나와 이혼하고 로마 황제 막시미아노의

수양딸인 테오도라와 결혼했다.

로마 제국이 비로소 기독교에 자유를 준 것은 저 유명한 콘스탄티노 대제인데,

그때까지 300년 동안 계속된 박해에서 흔연히 신앙을 위해 생명을 바친

무수한 신자들의 용감성과 또 그들의 평상시의 훌륭한 행동은

아울러 뜻있는 이들의 마음을 감동시키고도 남음이 있었던 것이다.

콘스탄티노 대제의 아버지 콘스탄디오나 어머니 헬레나도

그러한 감화를 받아 은연중 기독교에 대한 경외심을 가지게 되었다.

그리고 헬레나는 곧 세례를 받고 후세에 존경을 받을만한

훌륭한 신앙의 소유자가 된 것이다.

그녀가 태어난 해는 확실치 않으나 대개 250년 전후로 추측된다.

그녀의 아들인 콘스탄티노가 274년 2월 17일에 출생했기 때문이다.

그녀의 고향은 소아시아의 비치니아 주에 있는 드레파눔이라는 곳이었으며

그녀의 양친은 명문의 집안도 아니고 재산도 넉넉하지 못했으므로

헬레나도 손수 벌어서 먹고사는 법을 강구하는 수밖에 없었다.

그러나 그녀는 본래 미모에다 아름다운 마음씨의 소유자였으므로

마침 그곳에 배속 근부 중인 로마의 장교 콘스탄티오 클로루스의 눈에 들게되어

낮은 신분에도 불구하고 그와 결혼하게 된 것이다.

그녀가 초산(初産)을 한 곳은 나이수스라고 하는 지금의 닛슈 시(세르비아 영내에 있다)이며

그 아기의 이름이 곧 콘스탄티노였다.

The Vision of Saint Helena - VERONESE, Paolo

c. 1580.Oil on canvas,Pinacoteca, Vatican

콘스탄티노는 작은 콘스탄티오라는 뜻이다.

그러는 동안 남편인 콘스탄티오는 차차 승진해 막시미아노 황제의 중신이 되고

부하들의 신망도 컸으므로,

곧 로마 제국 서부의 총독으로서 갈리아 지방, 즉 프랑스와 남독일, 스페인,

브리타니아 등 온 지방을 통치하게 되었다. 거기서는 조건이 있었다.

즉 먼저 그의 부인인 헬레나를 버리고 막시미아노의 딸인 테오도라와 결혼할 것과,

다음은 그 아들인 콘스탄티노를 볼모로서

소아시아의 니코메디아에 있는 리지니오의 저택에 남겨 둔다는 것이었다.

콘스탄티오는 그런 무리한 요구에 처음에는 응하려 하지 않았으나,

그의 복받치는 야심은 마침내 부인을 희생시키려고 결심했다. 때는 292년의 일이었다.

헬레나는 억울한 마음을 억제하며 비참히 그 자리를 물러났다.

그 아들 콘스탄티노는 인질로서 소아시아를 향해 떠나게 되어 서로 이별하게 되었다.

이리하여 콘스탄티오는 자기 야망대로 서 로마 지역의 총독이 되었으나,

역시 사람은 죽을 때엔 본심이 돌아오는 법이다.

그가 중병에 걸려 눕게 되자 그 아들이 보고 싶었던 것이다.

그래서 그 아들을 소환하려 했는데, 이것을 안 동 로마의 총독 리지니오는

콘스탄티노를 독살하려 했다.

겨우 난을 면해 아버지를 찾아간 콘스탄티노는

306년 아버지의 별세와 더불어 군부의 지시를 받아 그 후계 총독이 되었다.

그는 즉시 어머니 헬레나를 독일의 트리엘에 있는 자신의 별장에 모시고 가서

아버지가 약탈한 그녀의 지위와 권리를 복구시켜 주었다.

그리고 그가 저 유명한 미르비오교(橋)의 전쟁에서 대승리를 얻자

곧 서 로마 제국의 황제로서 추대를 받고 로마로 거처를 옮겼다.

그 후 그는 어머니 헬레나에게 왕대비 아우구스타라는 칭호를 보내고

아울러 조폐권(造幣權)을 주고 어머니 고향인 드레파눔을 개조,

미화해 이를 헬레노폴리스 즉 헬레나의 시(市)라 개칭하여 영원히 그녀의 이름을 기념케 했다.

그러나 전에 세상의 쓴맛을 다 맛본 헬레나인지라,

연기와 같이 허무한 세상의 영화에 마음을 붙이지 않았다.

오히려 영원불멸의 행복을 말하는 기독교에 더욱 마음이 끌리어

마침내 60세에 이르렀을 때에 자진하여 세례를 받고 기독교 신자가 되었다.

초대 교회의 유명한 역사가인 에우세비오는 그녀를 평해 말하기를

“주 예수 그리스도께 직접 가르침을 받은 제자와 같이

그녀의 신앙은 견고하고 열의는 뛰어났다”고 했다.

당시 헬레나의 몸은 왕대비라는 높은 지위에 있고

또한 조폐권까지 가지고 있어 그녀의 부유함은 비할 데가 없었으나,

그녀는 빈민에게 희사하거나 교회당 건축을 위한 것이라면

한 푼도 아끼지 않고 모든 원조를 제공했으며,

자기의 존귀한 신분을 잊고 천한 사람들과 함께 예식에 참여도 하고, 기도하기를 좋아했다.

콘스탄티노 황제는 그 후 자기의 기념 도시인 동 로마 제국의 콘스탄티노플

(콘스탄티노폴리스, 콘스탄티노의 도시라는 뜻이다)을 그 수도로 정했다.

헬레나는 예수께서 일생을 지내신 팔레스티나 지방과 조금이라도 가까운 곳에 살게 됨을

매우 기쁘게 생각하며, 또한 그녀의 유일한 소망인 성지 순례를 마침내 326년에 이루었다.

그때 교회의 원수들은 옛날의 성스러운 유물을 없애기 위해 갈바리아 산상에 세워졌던

주님의 십자가를 어딘가로 치워 버리고 그 대신 그 곳에다

베누스 여신의 동상을 세워 놓았었다.

헬레나는 여러 곳을 발굴해 고생 끝에 겨우 주님의 십자가를 발견하는데 성공했다.

이 때문에 그녀의 문장은 십자가이다.

헬레나는 또다시 주님의 탄생지인 베들레헴과 주님의 승천지인 올리브 동산에

기념 교회당을 건축하고 많은 유물을 모시고 콘스탄티노플에 귀환했으나

얼마 후에 주님의 부르심을 받아 세상을 떠났다. 그때 그녀의 나이는 80세였다.

그녀의 상본은 보통 머리에 아름다운 관을 쓰고 화려한 복장에 망토를 두르고

위엄을 갖춘 왕대비의 복장으로 십자가를 안고 있는 모습으로 그린다.

<자료: 베르나르도>

콘스탄티누스의 개선문 |

콘스탄티누스 1세는 흔히 첫번째 그리스도인 로마 황제로 알려져 있다. 그의 치세는 기독교

콘스탄티누스 1세는 흔히 첫번째 그리스도인 로마 황제로 알려져 있다. 그의 치세는 기독교

“전승 이끈 그리스도를 수호신으로”

“전승 이끈 그리스도를 수호신으로”