|

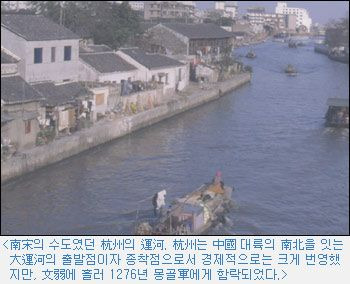

高麗·몽골軍의 日本 상륙(下)  몽골 使者를 斬首했던 까닭 쿠빌라이가 파견한 宣諭使 杜世忠 일행은 1275년 4월, 高麗로부터 바다를 건너 혼슈(本州)의 나가도(長門)에 도착했다. 종래의 蒙使(몽사)는 규슈(九州)의 다자이후(大宰府)를 목적지로 하여 하카타(博多)에 상륙했는데, 이때만 굳이 나가도로 入港한 까닭은 무엇일까. 제1차 원정 때 高麗·몽골 연합군이 불바다로 만든 하카타에 상륙하여 그곳 주민들과 대면하는 것이 아무래도 껄끄러운 일이었을 터이다. 또한, 國書를 휴대하고 大宰府로 가더라도 大宰府가 그것을 京都 조정이나 가마쿠라 幕府에 보내지 않고 유치시켜 버린 前例(전례)를 피해 보려는 의도가 있었을 수도 있다. 군사적으로는 이제까지 未조사 지역이었던 나가도 연안의 지형과 방비상황을 정찰하려는 속셈도 있었을 것이다. 그것은 어떻든 蒙使 일행을 접수한 長門의 守護(슈코: 지방장관)는 즉각 이것을 가마쿠라 幕府에 통고했고, 幕府는 蒙使 일행을 가마쿠라로 불렀다. 이어 長門 등 4개국에 경비지령을 내렸다. 杜世忠 등 5명의 蒙使는 長門을 출발, 가마쿠라로 올라갔다. 이때 이미 일본은 臨戰體制(임전체제)로 들어가 蒙使 일행을 엄중하게 감시했다. 使者들의 上行路는 京都를 거치지 않고 우회하는 길이었다. 京都에 들르면 유화적인 公卿(공경)들과 만나 국론을 분열시키는 공작을 벌일지 모른다는 경계심 때문이었다. 일행이 가마쿠라에 도착한 것은 1275년 8월이었다. 執權 토키무네(北條時宗)는 즉각 蒙使 5명을 인견, 그 來意를 물었다. 杜世忠은 世祖 쿠빌라이의 國書를 증정하고, 황제의 박애와 인자를 예찬, 修交가 양국의 이익이 된다고 역설했다. 토키무네는 듣기만 하고 일행을 問注所(몬츄우죠: 막부의 正法기관)로부터 퇴거시킨 다음 아다치 야쓰모리(安達泰盛)·다이라노 요리츠카(平賴綱) 등 심복들과 대책을 협의했다. 이어 그 자신이 南宋으로부터 초빙했던 승려 無學祖元의 견해를 듣고, 며칠 후 平定衆(효조슈우)을 소집했다. 平定衆은 호조氏를 비롯, 대표적 御家人(고케닌: 幕府 직속무사) 11∼16명으로 구성된 가마쿠라 막부의 최고 의결기관이었다. 토키무네는 다음과 같은 단안을 내렸다. 『지난 文永 10년(1273)에 趙良弼이 使者로 來朝했을 때, 바로 처형해야 했지만, 우리나라의 결의를 몽골황제에 알리기 위해 살려보냈다. 그때, 앞으로 使者를 보내면 容赦(용사) 없이 처형하겠다고 알렸지만, 이번에 또 이를 무시하고 使者를 보낸 것은 이미 죽음을 각오한 것이다. 따라서 이미 예고한 대로 이 使者를 처형, 우리나라의 결의가 不動임을 내외에 제시할 필요가 있다』 杜世忠 등 蒙使 5명은 9월4일 모두 斬首(참수)되었다. 이후 蒙使는 오지 않았다. 쿠빌라이는 동생 아리쿠브가와의 후계다툼에 이어 하이두의 반란 등 몽골 내부문제로 머리를 썩히고 있었는데다 南宋 정벌도 막바지에 이르고 있었던 만큼 日本에 대해 신경을 쓸 여유가 없었던 것이다. 南宋 멸망과 降將 范文虎  1276년 몽골의 장군 바얀(伯顔)은 南宋의 수도 臨安(임안: 지금의 杭州)을 함락시키고, 황제

恭帝·度宗황후·理宗황후를 연행, 大都로 개선했다. 南宋의 주전파들은 황족인 趙昰(조하)·趙昺(조병) 등을 옹립하여 망명정권을 세워 저항했으나

몽골군의 격렬한 공격을 받고 3년 만인 1279년에 패망하고 말았다. 주전파의 重臣 陸秀夫(육수부)는 아홉 살짜리 마지막 황제 趙昺의 허리에

옥쇄를 묶고 황제를 등에 업은 채 厓山島(애산도: 지금의 마카오 서쪽) 앞바다에 몸을 던져 자결했다. 1276년 몽골의 장군 바얀(伯顔)은 南宋의 수도 臨安(임안: 지금의 杭州)을 함락시키고, 황제

恭帝·度宗황후·理宗황후를 연행, 大都로 개선했다. 南宋의 주전파들은 황족인 趙昰(조하)·趙昺(조병) 등을 옹립하여 망명정권을 세워 저항했으나

몽골군의 격렬한 공격을 받고 3년 만인 1279년에 패망하고 말았다. 주전파의 重臣 陸秀夫(육수부)는 아홉 살짜리 마지막 황제 趙昺의 허리에

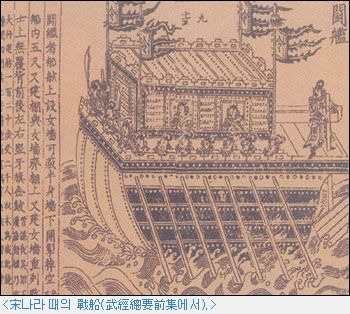

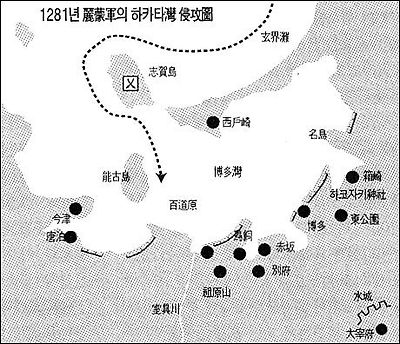

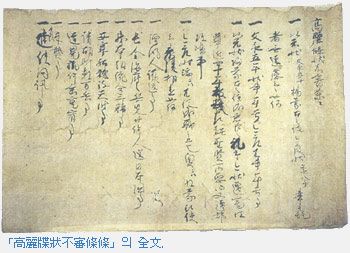

옥쇄를 묶고 황제를 등에 업은 채 厓山島(애산도: 지금의 마카오 서쪽) 앞바다에 몸을 던져 자결했다. 南宋 멸망의 해인 1279년 南宋의 降將 范文虎(범문호)가 周福 등을 使者로 일본에 파견했다. 일행은 6월 對馬島에 도착하여 范文虎의 牒狀(첩장)을 제출했다. 그 골자는 『南宋은 大元에 멸망당했는데, 日本도 위험하다. 즉각 大元(몽골)의 命에 따라 通好하는 것이 得策(득책)으로, 만약 내년 4월까지 회답하지 않으면 우리들도 大元의 一翼(일익)을 맡아 日本을 공격한다』는 것이었다. 周福 일행은 對馬島로부터 하카타로 건너왔지만, 大宰府에서는 范文虎와 같은 亡國의 신하가 불손하게도 日本國에 직접 牒狀을 보낸다는 것은 無禮(무례)하다면서 使者를 가마쿠라에 보내지도 않고 하카타에서 참수해 버렸다. 范文虎는 南宋을 멸망에 이르게 한 매국적인 재상 賈似道(가사도)의 사위로서, 그 자신도 大軍을 이끌고 몽골군에게 포위된 南宋 최대의 요충지 襄陽城(양양성)을 구원하러 갔다가 一戰도 벌이지 않고 항복해 버린 장수였다. 가마쿠라 幕府의 高麗 出擊계획 高麗史에선 간과했지만, 가마쿠라 幕府가 高麗에 대해 반격전을 감행하려는 계획을 세운 史實이 있다. 가마쿠라 幕府는 1276년 3월경에 高麗 공격을 위해 선박과 뱃사공·노꾼에 대한 징용제도의 정비를 명하고, 그 비용의 부과·징수를 鎭西奉行 쇼니 츠네쓰케(少貳經資)에게 지령했다. 일본에서는 이것을 異國出擊計劃(이국출격계획)이라 한다. 원정군의 本營은 하카타에 설치되었고, 총사령관에는 츠네쓰케가 임명되었다. 출격에 필요한 선박과 무사들은 규슈 管內에서 조달하지만, 부족분은 中國(츄고쿠)과 四國(시고쿠)의 諸國에서 보충한다는 것이었다. 이 실시계획에 따라 幕府는 같은 해 12월8일, 安藝國의 守護 다케다 노부토키(武田信時)에게 『安藝國의 해변에 所領을 가지고 있는 자는 地頭·御家人을 불문하고 뱃사공·노꾼을 소집하여 두고 츠네쓰케로부터 연락을 받으면 즉시 이들을 하카타에 보내도록 하라」고 지령했다. 御家人들도 老少를 불문하고 所領의 현상을 보고하고 가마쿠라 막부의 동원령에 대비하고 있었지만, 이 異國出擊計劃은 실현에 이르지 못했다. 그렇다면 왜 중지되었던 것일까? 당시 日本의 실력으로는 전혀 無謀(무모)한 일이었기 때문이다. 우선, 「異國」인 高麗의 현황이 그들에게 전혀 알려져 있지 않았다. 「文永 8년(1271)의 高麗牒狀」조차 그 핵심내용이 무엇인지 이해하지 못해 三別抄(삼별초)의 협력 및 구원 요청에도 가마쿠라 막부는 전혀 응하지 않았던 것이다. 그만큼 국제정세에 어두웠다는 얘기다. 3년간에 걸친 三別抄의 對蒙항쟁이 일본의 국가적 위기를 막고 있었다는 사실을 깨달았던들 가마쿠라 막부는 어떤 형식이든 삼별초에 대한 지원을 감행했을 터이다. 「文永 8년의 高麗牒狀」이 무엇인가에 대해서는 436쪽 박스기사에서 설명할 것이다. 그야 어떻든 만약 異國出擊計劃이 실행에 옮겨졌더라면 그 결과는 참담한 敗戰일 수밖에 없었다. 가마쿠라 幕府下의 日本이 高麗를 공격하려면 우선 병력과 군수물자를 수송할 大船團이 필요했다. 그러나 당시 일본의 造船수준은 아직도 準構造船(준구조선)을 건조하는 정도가 고작이었다. 그런 準구조선으로도 치고 빠지는 倭寇 수준의 약탈은 가능하겠지만, 海戰은 물론 兵站線(병참선) 유지가 불가능했다. 설사 육상부대를 高麗에 상륙시켰더라도 그것의 전멸은 시간문제일 수밖에 없었던 것이다. 이것은 그로부터 300여 년 후의 壬辰倭亂(임진왜란)에서도 입증된 史實이다. 일본 해군은 수적으로 優勢함대를 보유했으나 李舜臣 함대에 번번이 깨졌던 것이다. 朝鮮의 主力船인 板屋船(판옥선)이 日本의 주력선인 安宅船을 압도했기 때문이다. 가마쿠라 시대는 농업을 주체로 한 農本國家이고 농업 이외의 상업·금융·운수 등의 산업 및 海民은 철저히 탄압·소외되었다. 이 때문에 軍船은 거의 없었고, 海民은 海賊으로 단속되었다. 일본 함선의 劣等性은 「蒙古襲來繪詞」(몽고습래회사)를 보아도 대번에 알 수 있다. 예컨대 하카타灣에서 싸우고 있는 일본 측 배는 農船(농선)을 방패로 가린 것인데, 노잡이 등 船員에 대해서는 전혀 무방비상태다. 그것은 高麗에서 제작한 연합군 측의 대형 構造船과는 전혀 비교가 되지 않는다. 결국, 異國出擊計劃은 기술적으로 불가능함을 가마쿠라 막부가 스스로 깨달아 중지되었던 것이다. 하카타灣에 축조된 防壘  가마쿠라 막부는 異國出擊計劃과 병행해서 규슈의 무사들에게 하카타 灣岸에 防壘(방루: 石築地)를

축조하도록 명했다. 防壘의 축조는 1276년 3월에 개시되었다. 그런데 異國出擊計劃이 포기되면 그 인력과 물자도 防壘 축조에 돌려졌다. 공사는

急피치로 진행되어 이해 8월에는 거의 外形을 갖추었다. 가마쿠라 막부는 異國出擊計劃과 병행해서 규슈의 무사들에게 하카타 灣岸에 防壘(방루: 石築地)를

축조하도록 명했다. 防壘의 축조는 1276년 3월에 개시되었다. 그런데 異國出擊計劃이 포기되면 그 인력과 물자도 防壘 축조에 돌려졌다. 공사는

急피치로 진행되어 이해 8월에는 거의 外形을 갖추었다. 防壘 축조 임무는 규슈 전역의 領主들에게 할당되었다. 동원령은 가마쿠라 막부의 지배下에 있는 御家人은 물론, 종래 막부의 지배가 미치지 않았던 公領 및 社寺領의 무사(이들을 非御家人이라 부름)들에게도 떨어졌다. 그러나 그 무사들의 밑에서 실제로 돌을 나르고 돌담을 쌓았던 것은 농민들이었고, 領主들의 賦課를 실제로 부담한 것 또한 농민들이었다. 防壘 축조는 파도가 밀려오는 하카타 灣岸에 밑면의 폭 3.1m, 前面 높이 2.6m의 돌담을 쌓은 다음, 그 안에 작은 돌 또는 역토(자갈이 많이 섞인 흙)를 다져 넣고, 上面의 폭을 2.6m로 하는 공사로서 江口 등 石築(석축)이 불가능한 곳에는 장애물로서 말뚝을 박았다. 石築地의 공사에서는 규슈의 9개國마다 분담구역이 정해져 서쪽의 今津(이마즈)로부터 동쪽의 香椎(카시이)까지 다음과 같이 할당되었다. ○今津지구=日向·大隅 ○今宿지구=豊前 ○이키노마쓰바라地區=備後 ○메이노하마地區=肥前 ○博多地區=筑前·筑後 ○箱崎지구=薩摩○香椎지구=豊後. 하카타 연안의 방루는 그 前面(바다쪽)이 石築인 것은 공통적이지만, 後面의 素材와 구조 등은 地區에 따라 다르다. 今津지구의 방루는 前·後 兩面 모두 석축이고 내부에 石材를 다져 넣은 구조인데, 이키노마쓰바라地區의 방루 등은 後面이 土築이다. 후쿠오카市 早良川(사와라가와)區 西新6丁目 소재 西南學院大學 「1호관」에는 「元寇防壘」가 原狀으로 복원되어 있다. 이것은 이 대학의 체육관 남쪽 등에 보존되어 있는 西新지구 방루처럼 높이 2.4m의 本體 양면을 石積으로 견고하게 쌓은 모습이다. 대학 관계자는 제1호관 개축 때 방루의 遺構(유구)가 검출되었다면서 다음과 같이 설명했다. 『石積은 基底部가 조금 남아 있을 정도로 보존상태가 좋지 않았지만, 石壘의 남쪽에 약 1m의 간격을 두고서 폭 1.5m, 높이 1.3m 정도의 粘土와 모래를 교대로 겹쳐 쌓은 土壘도 검출했습니다. 결국 이 부근의 元寇防壘는 石壘와 土壘의 二列構造였다고 하는 새로운 사실이 판명되었던 것입니다. 2열구조의 의미는 금후 조사를 기대하고 있지만, 元寇防壘 연구에 새로운 視點을 제공하는 큰 성과를 얻게 되었습니다』 金方慶과 洪茶丘  고려 忠烈王은 제2차 日本원정에 있어서 적극 참전의 의사를 표명했다. 高宗 10년(1223) 이래 韓半島

연안지역에 침입하여 약탈을 감행했던 倭寇에 대한 응징의 필요성도 있었기 때문이다. 몽골에 붙은 민족반역자 洪茶丘의 방자한 행동을 예방하기 위한

苦肉之策(고육지책)이기도 했다. 고려 忠烈王은 제2차 日本원정에 있어서 적극 참전의 의사를 표명했다. 高宗 10년(1223) 이래 韓半島

연안지역에 침입하여 약탈을 감행했던 倭寇에 대한 응징의 필요성도 있었기 때문이다. 몽골에 붙은 민족반역자 洪茶丘의 방자한 행동을 예방하기 위한

苦肉之策(고육지책)이기도 했다. 洪茶丘(1244∼1291)의 家系는 우리 역사상 最惡의 민족반역자이다. 그의 조부 大純과 그의 아비 福源은 1231년 몽골군이 고려에 침입해 오자 싸우지도 않고 城을 들어 몽골군에 항복했다. 특히 福源은 그 후 西京 郎將으로 복무하면서 반란을 일으켰다가 정부군의 토벌을 받고 몽골로 도망, 東京(동경: 瀋陽)總管이라는 고위직에 올라 몽골이 고려를 칠 때마다 앞잡이가 되어 갖은 횡포를 다 부렸다. 그러던 그는 몽골에 인질로 가 있던 고려의 왕족 安慶公 왕창을 모함하다가 憲宗 몽게汗이 보낸 군사들에게 맞아 죽었다. 왕창의 부인이 몽골의 皇族으로서 그녀가 몽게汗에게 福源의 흉계를 직소했던 것이다. 그러나 몽게汗이 죽고 쿠빌라이汗의 세상이 되자 洪茶丘는 재빠르게 쿠빌라이에게 「억울함」을 호소, 아비의 직책을 계승했다. 「주인(高麗)을 무는 개(犬)」로서의 역할 때문에 쿠빌라이의 신임을 받은 그는 管領歸附高麗軍民總管(관령귀부고려군민총관)이 되어 군사를 이끌고 鳳州(봉주: 봉산)에 들어와 屯田總管府(둔전총관부)를 세웠다. 1271년 고려의 장수 金方慶과 더불어 삼별초의 난을 평정하고, 1274년 監督造船官軍民總管이 되어 백성을 괴롭혔으며, 제1차 일본원정 때 右副都元帥로 출전했다. 제1차 원정 때 洪茶丘는 도원수 都(흔도)와 함께 『육지에서 宿營하고 바로 大宰府를 치자』는 고려의 장수 金方慶의 계책을 물리치고 歸艦(귀함)했다가 大폭풍우를 만나 敗戰하게 되었음은 이미 月刊朝鮮 지난호에서 상술했다. 그런 作戰 실수를 범한 흔도와 洪茶丘는 金方慶에 대해 오히려 惡감정을 품고 있었다. 몽골인의 高麗人에 대한 時角 그럼에도 불구하고 흔도와 洪茶丘는 金方慶을 무시하지 못할 이유가 있었다. 1276년 2월, 金方慶이 世祖 쿠빌라이의 생일을 축하하는 사신으로 燕京에 갔다가 쿠빌라이부터 虎頭金牌(호두금패)를 받았기 때문이다. 虎頭金牌를 차면 어떤 대우를 받게 되었는지 확실치 않으나 모반죄를 범하지 않는 한 체포되지 않는 따위의 특권을 누리게 되는 것으로 보인다. 쿠빌라이는 또한 金方慶을 멸망한 南宋의 宰相들보다 上席에 앉히면서 『高麗는 의리를 아는 나라요, 宋은 반항하다가 힘이 부쳐 항복한 나라이니 어찌 똑같이 취급할 수 있겠느냐』고 말했다. 쿠빌라이의 교묘한 用人術(용인술)이 엿보이는 대목이다. 귀국하는 金方慶을 흔도가 開京의 성 밖까지 나가 맞았다. 다음은 두 사람의 對面 장면에 관한 高麗史 金方慶 傳의 기록이다. <흔도가 金方慶에게 말하기를, 『황제께서는 나로 하여금 몽골군을 관할하게 하고, 그대로 하여금 고려군을 관할하도록 하였는데, 그대는 매양 일이 있을 때마다 국왕에게 미루고 국왕은 또 그대에게 밀어 버리니 과연 누가 고려군의 관할을 맡아야 할 것이오?』 金方慶이 대답하기를, 『출정시에는 장군이 관할하는 것이고, 평화시에는 국왕의 관할을 받는 것이니, 본래 법이 그렇지 않소?!』라고 하였다. 이 말이 끝나자 새 새끼가 그들이 앉은 집 뜨락에 와 있었는데, 흔도는 사람을 시켜서 그것을 잡으라고 하여 얼마 동안 가지고 희롱하다가 죽여 버렸다. 그리고는 金方慶에게 『이렇게 하는 것이 어떻소?』라고 물었다. 金方慶이 말하기를, 『농부들이 힘써 농사를 지어 두면 이것들이 와락 달려들어 곡물을 다 쪼아 먹어 버리니 당신이 그것을 죽인 것은 역시 백성들을 가긍히 여기는 뜻에서 출발한 것이오』라고 하였다. 흔도가 말하기를, 『내가 보건대 高麗 사람들은 모두 글도 알고 불교를 믿는 것이 漢族들과 유사한데, 매양 우리들을 멸시하면서 「몽골 사람들은 그저 살육하는 것을 일삼으니 하늘이 반드시 그들을 미워할 것이다」라고들 하오. 그러나 하늘이 우리에게 살육하는 풍속을 준 것이기 때문에 하늘의 뜻에 따라 그렇게 하는 데 불과하니 하늘은 그것을 죄로 삼지 않는 것이오. 이것이 바로 그대들이 몽골 사람들에게 굴복하게 된 까닭이오』라고 하였다> 서로 칼날을 세운 매우 의미심장한 문답이다. 문맥을 살펴보면 蒙將 흔도는 金方慶에게는 일종의 열등의식을 느끼면서도 고려인에게는 경멸감을 갖고 시비를 걸고 있으며, 金方慶은 은근슬쩍 흔도의 銳鋒(예봉)을 비켜 가고 있다. 쿠빌라이의 用人術  이런 가운데 金方慶에 대한 무고사건이 잇달아 일어났다. 다루가치에게 익명의 투서가 날아들었는데, 「金方慶 등 43명이 반역을 음모하고 다시 강화도로 들어가려 한다」는 내용이었다. 재상 柳璥(유경)이 힘써 구원하여 金方慶은 일단 위기에서 벗어났다. 두 번째 위기가 곧 닥쳐 왔다. 金方慶에게 원한을 품은 前 대장군 韋得儒(위득유)·중랑장 盧進義(노진의) 등이 金方慶을 「모반음모죄」로 당시 鹽州(염주)에 주둔하고 있던 흔도에게 무고했던 것이다. 金方慶은 제1차 일본원정 당시 副使 김선이 익사할 때 위득유가 上官인 김선을 구하지 않았다 하여 임금에게 아뢰어 그를 파면시킨 일이 있었다. 노진의는 삼별초 정벌을 위해 珍島에 갔을 때 힘써 싸우지 않고 남의 재산만 약탈했다는 이유로 金方慶의 上奏(상주)에 의해 그의 재산이 국가에 몰수당한 바 있었다. 그들의 고발장에는 「金方慶이 그의 아들 金, 사위 趙변… 등과 함께 왕, 공주(왕비: 쿠빌라이의 딸 쿠르츠가이미시) 및 다루가치를 없애 버리고 강화도에 들어가서 반역하려고 음모하고 있다. 또 일본 정벌 이후 軍기자재를 모두 나라에 반납해야 할 것임에도 불구하고 金方慶은 무기를 자기 집에다 감추어 두었으며…」라고 되어 있었다. 흔도가 300명의 騎兵을 인솔하고 충렬왕에게 달려와 金方慶을 신문하도록 요구했다. 충렬왕과 흔도가 임석한 신문에서 金方慶은 또다시 유경의 변호로 위기를 모면했다. 그러나 홍다구가 끼어들었다. 홍다구는 몽골의 中書省에다 자기를 高麗에 보내 문초하도록 요청했다. 다음은 高麗史 열전의 관련 기록이다. <홍다구는 쇠줄로 김방경의 목을 둘러 죄고 못이라도 박을 듯이 하였고, 또 刑杖(형장)을 가진 자를 꾸짖어 그의 머리를 치게 했으며, 종일토록 알몸뚱이로 세워놓았다. 날씨는 극히 추워서 그의 피부는 얼어 먹을 뿌려 놓은 듯했다> 金方慶은 홍다구에게 『나를 죽이려면 죽여라! 부당한 일을 가지고 굴복하지는 않겠다』고 맞섰다. 홍다구는 2차에 걸친 혹독한 고문을 행한 끝에 金方慶 父子를 대청도와 백령도로 귀양 보냈다. 죄목은 「兵仗器(병장기) 은닉」이었다. 홍다구는 사람을 보내어 쿠빌라이에게 다음과 같이 보고했다. <金方慶은 양곡을 저축하고 선박을 건조하였으며, 많은 병기와 갑옷을 감추어 두고 불칙한 짓을 꾀하였습니다. 따라서 開京 이남의 지리상 중요 지대를 골라 방수군을 두고, 여러 州郡에도 다루가치를 두며, 金方慶과 그 아들·사위·일가권속들을 大都에 압송하여 노예로 만들고, 그 소유지는 몰수하여 거기서 나오는 수입을 軍糧(군량)에 충당하기 바랍니다> 충렬왕은 金方慶의 귀양을 보고하기 위해 쿠빌라이에게 使臣을 보냈다. 쿠빌라이가 사신 印候(인후)에게 물었다. 『金方慶이 갑옷을 얼마나 감추어 두었던가?』 『46벌뿐입니다』 『金方慶이 그래 그것을 믿고 반역하려고 음모했단 말인가. 고려에서는 州縣의 조세를 모두 王京으로 운반하고 있는데, 배를 만들고 양곡을 저축했다는 말을 무엇 때문에 의심하는 것인가. 또 金方慶이 자기 집을 王京에 새로 지었다는데, 그가 반역을 음모했다면 하필 집은 왜 지었겠는가. 빨리 홍다구를 돌려보내고, 국왕은 풀이 자라나는 때를 기다려 와서 보고하도록 하라!』 그렇다고 大都로 돌아간 홍다구가 처벌을 받은 것은 결코 아니었다. 쿠빌라이로선 고려의 支柱인 金方慶을 제거하고 이 사건을 구실로 高麗의 남부를 몽골에 직속시키려고 했던 홍다구의 「충성」은 또 그것대로 평가했던 것이다. 쿠빌라이는 金方慶도 大都로 불러 다독거림을 잊지 않았다. 쿠빌라이는 大明殿에서 신년축하 연회를 열면서 金方慶을 끌어올려 승상 다음의 자리에 앉게 하고는 흰밥과 생선국을 주면서 『고려사람은 이런 거 좋아하지』라며 자상하게 위로했다. 귀국 때 金方慶에게는 활·화살·검·白羽甲을 내렸으며, 日本再征에 나서는 장령들 몫으로 활 1000개, 갑옷 100벌, 솜옷 200벌을 따로 주었다. 쿠빌라이는 이렇게 노회했다. 제2차 원정군의 편성 1280년 쿠빌라이는 몽골의 직할령이던 耽羅(탐라: 제주도)와 中國 남해연안에 조선소를 설치, 약 3500척의 함선을 건조케 했다. 이 3500척이 완공되자 쿠빌라이는 慶元(경원: 지금의 寧波)에 回送시켰다. 이해 8월, 쿠빌라이는 그 전년에 창설했던 征日本行省(정일본행성)의 도원수에 范文虎와 都 및 洪茶丘를 임명했다. 이어 1280년 12월, 고려 忠烈王을 左丞相, 金方慶을 도원수로 보임했다. 원래 최고사령관은 征日本行省의 우승상인 아치한(阿刺罕)이었다. 원정군은 合浦로부터 출진하는 東路軍(동로군)과 양자강 하구의 慶元으로부터 출진하는 江南軍(강남군)으로 구성되었다. 東路軍은 1차 원정 때와 같이 都·洪茶丘·金方慶에게 지휘시켰고, 江南軍은 범문호에 의해 통솔되었다. 그 병력은 麗·蒙·漢 장병으로 구성하는 東路軍이 4만 명, 패망한 南宋의 장병들로 편성된 江南軍이 10만 명. 출진의 시기는 1281년 5, 6월경으로 잡혔다. 일본에서의 兩路軍의 집결장소는 이키島 앞바다였다. 제2차 원정군의 편성과 장비는 다음과 같다. ◎東路軍 ○사령관= 征日本都元帥 都 ○蒙·漢軍 지휘관= 征日本都元帥 洪茶丘 *병력 1만5000명 ○高麗軍 지휘관= 征日本都元帥 金方慶 *병력 1만 명 *뱃사공·水手 1만7000명 *東路軍 총병력 4만2000명 *함선 900척 *兵糧 12만3000碩(1碩은 60kg에 상당) ◎江南軍 ○사령관=征日本都元帥 范文虎 *총병력 10만 명 *함선 3500척 *병량 40만 碩 원정군의 장비·병참물자 등에 대해서는 제1차 원정 때처럼 함선의 주력은 100t급의 千料舟(천료주). 여기에 拔都魯輕疾舟(발도로경질주: 상륙정) 및 吸水舟(흡수주: 음료수 적재선)가 뒤따르게 했다. 江南軍의 전함에는 다수의 괭이·쟁기·삽 등의 農具와 씨앗 등이 실렸다. 이것은 江南軍의 장병이 屯田軍으로 되어서 점령下의 日本땅에서 兵糧을 자체조달하기 위한 준비였다. 이런 의미에서 江南軍은 병력수만 많았을 뿐이지 사실상의 이민집단이며, 제2차 원정군의 主力은 東路軍이라 할 수 있다. 東路軍의 몽골·漢族 부대는 大都로부터 2개월에 걸쳐 행군, 4월 중순에 고려의 合浦에 도착, 고려군과 합류했다. 여기서 말하는 漢族은 거란족·여진족, 그리고 이들이 세운 왕조 遼와 金의 治下에 있었던 華北 일대의 胡漢混血人(호한혼혈인) 등이다. 한편 南宋의 투항병들로 구성된 江南軍도 중국 江南의 4省과 고려의 耽羅에서 건조된 戰船들이 慶元港 일대에 집결, 출항날을 기다렸다. 忠烈王은 그의 희망대로 再征 직전에 征日本行省의 左丞相을 겸직하게 되었다. 金方慶도 都·洪茶丘와 同格인 征일본도원수에 임명되었다. 忠烈王은 東路軍이 모두 合浦(합포: 마산)에 집결하자 都·洪茶丘·金方慶이 나란히 뒤따르게 하여 全軍을 閱兵(열병)했다. 이것은 제1차 원정 때보다 고려군의 위상이 높아졌음을 의미한다. 그러나 고려군 병사들의 士氣는 그리 높지 않았던 것 같다. 고려의 백성들은 몽골의 수탈에 의해 궁핍에 허덕였고, 특히 두 번에 걸친 전함 1800척의 건조로 골수까지 착취당했기 때문이다. 그러한 피폐로 인해 고려 軍民의 건강·영양 상태가 극도로 악화, 1279년 말에 전염병이 발생하고, 그것이 1281년부터 크게 번지게 된다. 이키 懶戶浦의 合戰  東路軍이 합포를 출발한 날은 1281년 5월3일이었다. 東路軍과 江南軍이 이키島에서 합류하기로 한 것은

6월15일이었기 때문에 아직 40여 일이 남아 있던 시점이었다. 東路軍이 對馬島 앞바다에 나타난 날은 5월21일. 일부 병력이 世界村 大明浦에

상륙, 對馬島 수비대를 격멸했다. 東路軍이 합포를 출발한 날은 1281년 5월3일이었다. 東路軍과 江南軍이 이키島에서 합류하기로 한 것은

6월15일이었기 때문에 아직 40여 일이 남아 있던 시점이었다. 東路軍이 對馬島 앞바다에 나타난 날은 5월21일. 일부 병력이 世界村 大明浦에

상륙, 對馬島 수비대를 격멸했다. 大明浦는 지금의 佐賀村이라는 것이 通說이다. 佐賀村은 대마도 東岸의 要津으로서 예로부터 외국선의 정박지로 알려져 있다. 對馬島에 상륙하여 점령한 東路軍은 이어 이키島로 진발했다. 도중 大風을 만나 장병 130명, 梢工(초공) 36명이 행방불명되었다. 이키의 아시베(芦邊)만에 집결한 것은 1281년 5월26일이었다. 이때 이키의 守護代는 少貳資時(쇼니 쓰케토키)였다. 쓰케토키는 鎭西奉行 츠네쓰케(少貳經資)의 아들이다. 이키의 守護代는 원래 平씨였지만, 1274년 몽골군의 내습에 의해 族滅(족멸)되어 그대로 缺員(궐원)되어 있었다. 가마쿠라 막부는 이키島를 처음부터 對馬島와 함께 放棄(방기)할 작정이었다. 그러나 연합군의 제2차 원정이 임박하자 鎭西奉行 츠네쓰케는 이키를 그대로 놔둘 수도 없다고 판단, 자기 아들 쓰케토키를 守護代로 삼아 이키에 파견했던 것이다. 이때 쓰케토키의 나이 19세였다. 그가 100여 기를 거느리고 이키島에 도착한 것은 東路軍이 침공하기 수개월 전이었다. 쓰케토키는 황폐한 船匿城(선익성: 후나카쿠시)을 보수해서 새로운 방벽을 구축했다. 아시베灣에 집결한 東路軍은 船匿城에 鐵砲와 短弓을 쏘면서 상륙을 개시했다. 이키軍은 상륙하는 東路軍에게 바위를 굴리고 長弓을 쏘면서 항전하다가 玉碎(옥쇄)했다. 쓰케토키는 7년 전, 불과 12세 나이로 初陣을 경험한 용사였다. 그러나 이번에 그는 孤立無援(고립무원)의 포위 속에서 온몸에 화살을 맞고 전사했다. 현재, 아시베(芦邊)町의 이키神社에서는 이 젊은 무사를 祭神으로 받들고 있으며, 아시베港 뱃머리에도 그의 騎馬像이 세워져 있다. 자신의 아들 쓰케토키를 死地에 투입한 총사령관 츠네쓰케의 결단에서 가마쿠라 武士의 眞面目(진면목)이 엿보인다. 일본 측 기록에 따르면 이키軍이 전멸한 후 몽골軍은 주민들을 붙잡아 포악한 짓을 다했다. 그들은 임신부의 배를 갈라 그 안의 태아를 끄집어 내고, 부녀자들을 폭행했다. 반항하는 부녀자는 손에 구멍을 내어 묶은 다음 땅으로 끌고 다니는가 하면 뱃전에 붙들어 매기도 했다고 한다. 고려와 조선시대에 韓半島에 침입했던 倭寇도 이때의 몽골兵과 유사한 만행을 자행했다. 하카타灣의 防壘  이키島를 점령한 東路軍은 10일간 휴식하고 소부대만 잔류시킨 뒤 6월6일 하카타灣으로 침입했다. 그런데 상륙정 拔都魯輕疾舟(발도로경질주)를 타고 하카타 灣岸으로 접근하던 東路軍은 장벽에 부딪히고 말았다. 동쪽 카시이(香椎)로부터 서쪽 이마즈(今津)까지의 해안선에 연 20km에 걸쳐 防壘(방루)가 축조되어 있었던 것이다. 높이 2m 전후의 방루에는 무수한 깃발이 펄럭이는 가운데 일본병들이 빈틈없이 방어진을 치고 있었다. 東路軍은 즉각 작전을 변경, 防壘가 없고 수비가 엷다고 판단되던 시카노시마(志賀島)에 상륙, 그곳으로부터 「海의 中道」를 통해 내륙부로 진입하려고 했다. 시카노시마에서는 100여m에 불과한 「海의 中道」만 건너면 바다 쪽으로 길게 뻗어나온 하카타 동북쪽 半島에 상륙할 수 있었다(지금 시카노시마는 연육교로 하카타 동북부와 연결되어 있음). 東路軍은 300척의 함대를 동북쪽 나가도(長門)로 파견, 간몬(關門)해협을 차단함으로써 혼슈(本州)로부터의 증원군을 저지하려고도 했다. 이런 작전은 일본軍 측도 예상하고 있었다. 우선, 시카노시마에 상륙한 東路軍에 대해 오토모 요리야쓰(大友賴泰)의 부대가 공세를 걸었다. 그것을 아키다(秋田城次郞)가 이끄는 關東軍이 측면으로부터 엄호하여 東路軍을 해상으로 내몰았다. 시카노시마 쟁탈전은 6월6일 밤부터 8일간 계속되어 東路軍이 하카타灣으로부터 퇴각한 것은 6월13일이었다. 당시의 전황에 대해 「高麗史節要」에는 다음과 같이 기록되어 있다. <金方慶은 6월8일 일본군과 力戰하여 참수 300여 급을 얻었지만, 洪茶丘는 일본군에 돌파되어 패주했다. 王萬戶가 이끄는 弓弩(궁노)부대의 구원에 의해 洪茶丘는 겨우 목숨을 건질 수 있었지만, 다음날 6월9일에도 패전을 거듭했다. 게다가 陣中에 疫病(역병)이 나돌았기 때문에 죽은 자가 3000명에 달했다> 일본 측 기록인 「八幡愚童記」에 의하면 이때의 주야에 걸친 계속 合戰으로 전사한 몽골병은 1000여 명에 달했다. 시카노시마에서 용맹을 떨친 일본軍의 무사는 이요(伊豫)의 水軍을 거느린 고노 미치아리(河野通有)였다. 미치아리는 그의 祖父가 조정(天皇 편)과 幕府의 싸움에서 조정에 가담함으로써 몰락했던 家名을 어떻게 하든 만회하기로 결심, 발군의 무공을 올리겠다고 벼르던 인물이었다. 그런 미치아리가 시카노시마 海戰에 아들 미치타다(通忠), 백부인 미치토키(通時) 등으로 구성된 부대를 이끌고 兵船 3척에 분승, 몽골군 함대로 육박했다. 몽골의 군함은 대형 構造船이었지만, 일본선은 兵船이라는 이름만 붙은 無방비의 準구조선이었다. 미치아리는 곧 몽골군의 화살을 맞아 부상했고, 伯父 미치토키 등 다수의 전사자도 발생했다. 부상에도 불구하고 그는 兵船을 몽골 戰船의 舷側(현측)에 붙인 다음 돛대를 쓰러뜨려 이것을 사다리로 삼아 몽골 戰船으로 기어올라 횃불을 집어 던지고 몽골 지휘관 한 명을 잡아 퇴각했다. 그러나 이러한 국부적 戰果는 예외적이며 요행수에 불과했다. 사실, 일본군의 연합군 함대 공격은 연합군이 발사한 石弓에 의해 참담한 실패로 끝났다. 石弓은 石彈(석탄)을 두레박式 容器에 담아 날리는 投石機(투석기)로서 그 크기가 사람 머리통만 했기 때문에 일본의 兵船들은 맞기만 하면 단 일격에 격침되었던 것이다. 한편 300척의 함대를 구성, 나가도(長門)로 향했던 東路軍의 一枝軍은 다시 2隊로 나뉘어 角島(츠노시마)와 蓋井島(후다오이지마)를 점거했다. 나아가 나가도國 豊浦郡의 도이가하마와 黑井村의 야츠가하마에 상륙을 개시했던 것은 6월8일부터 9일에 걸친 양일 간이었다. 이때 도이가하마의 경비를 맡고 있었던 것은 나가도의 수비군과 가마쿠라 막부 직속의 무사 正上左京亮의 부대였는데, 3500명 규모의 몽골軍에 패해 田耕村의 고센가하라까지 퇴각했다. 그러나 위급함을 들은 나가도의 守護軍은 關東으로부터 내려온 아다치 모리무네(安達盛宗) 부대 등의 증원을 얻어 6월15일 고센가하라 전투에서 몽골군을 패퇴시켰다. 야츠가하마에서는 그곳 城主 아오야마(淸山玄蕃丞)가 일족을 이끌고 나가도 守護가 파견한 부대와 함께 약 2000명의 몽골 상륙군을 저지하려고 했지만, 城主가 전사한 가운데 일본군은 厚母(아쓰모)까지 퇴각했다. 이 방면의 몽골군도 6월13일 厚母분지에서 패퇴하고 말았지만, 그때까지의 전반적인 전황은 결코 東路軍에게 불리했다고 할 수 없다. 다만 江南軍과 연합하여 전략적 요충 하카타를 再공략하기로 했던 것이다. 연합군 함대의 鷹島 근해 집결  江南軍은 사전 약정된 이키島가 아닌 平戶島에, 그것도 근 보름이나 늦게 도착했다. 江南軍은 平戶島 앞바다에 도착한 후 하카타灣岸의 방위가 견고한 것을 알고 松浦에 상륙하려고 했지만, 이곳도 松浦黨(마쓰라도우)의 격렬한 저항을 받고 물러났다. 설사, 松浦를 점령하여 大宰府로 진격하려고 하더라도 在地武士들의 맹반격이 예상되는데다 지형상의 어려움도 있어서 단념했다. 松浦와 大宰府 사이엔 표고 1000m가 넘는 세후리(脊振)·텐잔(天山) 산지가 가로놓여 있다. 鷹島를 마주보는 松浦市 星鹿町의 해안에는 지금도 「니게노우라노 石壘(元寇防壘)」가 보존되어 있다. 당시 이 防壘는 1km에 달했다고 하는데, 이제는 300m 쯤 남아 있다. 바다 쪽의 높이는 약 2m, 육지 쪽은 약 1m, 폭 50cm. 東路軍은 이키島로부터 平戶島 앞바다로 항행, 7월 상순에야 江南軍과 합류할 수 있었다. 이런 작전상의 불협화음이 바로 연합군이 지닌 약점이라고 할 수 있다. 東路軍과 江南軍을 총괄한 최고사령관은 蒙將 아타하이(阿塔海)였다. 그는 도원수들을 소집해서 일본 본토 공략을 위한 작전회의를 열었다. 공략 목표는 역시 일본 鎭西軍의 본거지인 大宰府였다. 아타하이는 일본군의 반격과 전염병 창궐로 탈락자를 낸 東路軍을 재편성하고, 하카타灣의 공격부서를 정했다. 공격준비를 완료하고 平戶島로부터 동쪽으로 逐次(축차) 이동, 이마리(伊萬里)灣 입구인 다카시마(鷹島) 근해에 집결했던 것은 7월27일(양력 8월19일)이었다. 연합군은 먼저 응도를 포위, 즉각 점령했다. 연합군의 대선단이 鷹島 앞바다에 집결, 이 섬을 점령했다는 정보를 입수한 鎭西사령부는 즉시 하카타灣 일대의 軍船을 鷹島 근해로 출동시켰다. 그러나 일본 水軍으로서는 艦隊戰을 감행할 수 없었다. 수천 척에 달하는 연합군의 大함대가 鷹島 근해에 집결해 있었던 것이다. 日本 水軍으로서 선택할 수 있는 전술은 연합군이 放心하는 틈을 타 夜襲(야습)을 감행하는 것뿐이었다. 『7월27일, 軍을 이동하여 鷹島에 이르니 곧 일본군의 軍船이 습격해 왔다. 이에 張百戶 장군은 즉각 대비, 부하들과 함께 주야로 응전했다. 일본군은 다음날 퇴각하기 시작했다』 이 전투에 江南軍으로 참전했던 張百戶라는 장군의 墓碑(묘비)에 새겨진 글이다. 颱風―운명의 날 東路軍과 江南軍이 합류함으로써 戰列을 再정비한 연합군은 하카타灣을 향해 진격하려 했던 직전에 뜻밖의 사태에 직면했다. 7월30일 밤부터 강력한 西北風이 몰아치기 시작했던 것이다. 이것은 입춘 후 210일을 전후하여 일본 일대에 불어오는 颱風(태풍)이었다. 날이 바뀌어 閏 7월1일, 현행 양력으로는 8월23일이었다. 연합군 장병들은 크게 요동치는 함내에서 배멀미로 곤죽이 되었다. 태풍은 점점 거세어져 집채만 한 파도가 함대를 습격했다. 西北風이었기 때문에 鷹島 남단과 松浦 사이의 伊萬里灣에 정박하고 있던 연합군의 함대는 정면으로 강풍을 받았다. 연합군의 함대는 거친 파도와 바람에 휩쓸려 서로 충돌하거나 육지의 바위에 부딪혀 대부분 바닷속으로 침몰하고 말았다. 다음날 아침, 鷹島 주민들이 목격한 것은 해안에 떠밀려 온 숱한 선박의 잔해와 수를 셀 수 없을 정도의 사체들이었다. 일본 측 기록인 「八幡愚童記」에는 「7월30일 夜半부터 乾風(건풍)이 크게 불었다. 閏 7월1일, 敵船이 모두 飄蕩(표탕: 정처없이 떠돌아다님)해서 바다에 가라앉았다」라고 기록되어 있다. 乾風은 西北風을 말한다. 연합군 함대는 東路軍 900척과 江南軍 3500척, 합계 4400척. 서북풍이 불기 시작했을 때 응도 남단의 바다로 피난을 개시했던 것으로 보인다. 응도 남단 해역뿐만 아니라 응도의 북쪽 해역, 黑島 및 伊萬里灣 안쪽과 灣內의 御廚沖 방면의 해역과 玄界灘 등지에도 散開했던 것으로 추정된다. 태풍의 계절이었던 만큼 바다가 거칠어지는 것은 결코 우연이 아니다. 이런 시기에 海國 일본을 공략한다는 것은 무모했다. 태풍으로 큰 타격을 받은 연합군 중 일부는 간신히 鷹島의 船唐津으로부터 床浪·殿浦(토노노우라)에 이르는 南海岸에 漂着, 거기서 伐木하여 新造한 배를 타고 탈출하려고 했다. 그러나 일본군의 습격을 받고 전원 전사했다. 鷹島에는 태풍의 피해를 받은 다수의 몽골군 장병이 도주해왔는데, 일본軍이 그들을 초토하기 위해 龍面庵이라는 곳에 진지를 설치했다. 사령관은 少貳景資로서 이 구릉지에 「御館」이라고 쓰인 標石이 남아 있다. 鷹島의 船唐津과 中川原은 일본군과 몽골군이 격렬하게 교전했던 곳으로서, 승리한 일본군은 몽골의 패잔병을 다수 참수하여 현재도 「首除(쿠비노키)」라고 하는 地名이 남아 있다. 그 전적지에는 다음과 같은 기념비가 세워져 있다. <元寇史蹟 中川激戰地―前方 일대를 船原·中川原이라 칭하고, 이곳을 首除(쿠비노키)라고 부른다. 1281년 여름 弘安 4년의 役에 상륙했던 元軍을 迎擊 潰滅시켰던 최대의 격전지라고 한다. 首除는 적의 목을 겹쳐 쌓은 곳이고, 동쪽의 中川은 血刀(혈도)를 씻었던 곳으로 전해 온다> 14만 명 중 3만 명만 歸還  일본 측 사료인 「八幡愚童記(팔번우동기)」는 태풍 이후의 상황을 다음과 같이 서술하고 있다. 일본 측 사료인 「八幡愚童記(팔번우동기)」는 태풍 이후의 상황을 다음과 같이 서술하고 있다.

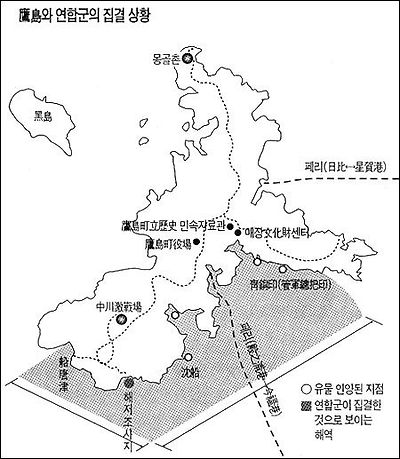

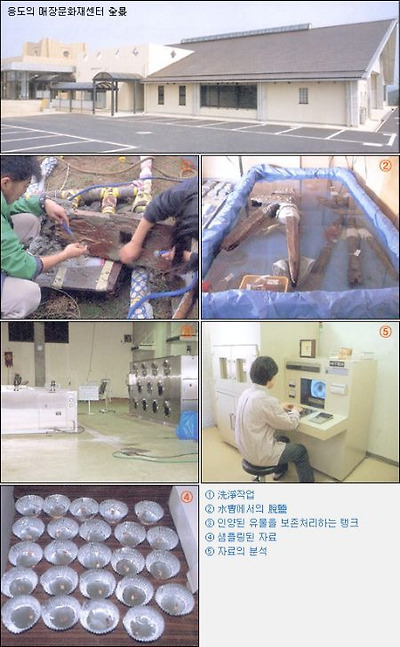

<鷹島에 표착한 異賊 수천인, 이 가운데 깨어진 7, 8척의 배를 수리하여 몽골·고려인 약간이 타고 도주했다. 이것을 본 鎭西軍이 少貳景資의 지휘로 수백 척이 鷹島로 몰려갔다. 배가 없어 도주하지 못한 異國人 1000여 명이 항복을 구걸했지만 모두 붙들어 中河 하구에서 목을 쳤다> 위에 나오는 「中河(나카가와)」는 지금도 鷹島에 그 이름이 남아 있다. 작은 하천에 지나지 않지만, 이른바 「蒙古襲來遺蹟」으로서는 빠트릴 수 없는 현장이다. 궁지에 몰린 패잔병들도 최후의 항전을 감행, 日本 軍兵들도 다수 전사했다고 한다. 鷹島로부터 배후의 이마리灣 연안 지역 또는 灣內 御廚沖 방면에 산개해 있던 연합군 함대도 태풍에 의해 궤멸적 타격을 받았다. 이러한 뉴스가 전해지면 하카타灣 방면에 포진했던 鎭西軍도 잔적토벌에 나섰다. 일본 측 기록에 의하면 이 초토전은 閏 7월7일까지 계속되었는데, 아타하이·都·洪茶丘·金方慶·范文虎 등 사령관들은 간신히 침몰하지 않은 군선들을 타고 고려로 돌아갔다. 「元史」 범문호 傳에는 다음과 같이 기록되어 있다. <도원수 范文虎는 平戶島 근해에서 그의 배가 침몰했는데 표류한 지 1晝夜에 이르렀다. 다행히 破船의 船板에 매달려서 목숨을 건져 잔존했던 堅船을 골라 거기에 옮겨 탔고, 휘하의 사졸 10여 만인을 五龍山 밑에 버리고 귀국했다> 范文虎의 부하 사졸들의 행방에 대해 「元史」 日本傳에는 다음과 같이 기록되어 있다. <범문호가 도주한 후 잔존 士卒들은 張百戶를 主帥(주수)로서 張總管이라 부르고, 벌목하여 배를 新造, 그것을 타고 귀환하려고 기도했지만, 7일에 일본군의 공격을 받고 모두 敗死하고 잔존 2만~3만 명은 포로로 연행되었다. 9일에 八角島에서 몽골인, 고려인, 漢人은 모두 살해되고, 新附의 唐人(南宋人)은 노예로 되었다. 그러나 노예로 된 于진·莫靑·吳萬五의 3인은 도망, 겨우 본국으로 돌아왔다> 승전한 일본군이 몽골인·고려인·漢人 포로들은 모두 참수하고 南宋 출신 포로들만 노예로 삼았다는 대목도 주목된다. 가마쿠라 막부는 南宋 출신 포로들을 일본 東北지방의 新田개발사업 등에 동원했던 것으로 전해진다. 병력 손실에 대해 「元史」의 아타하이 傳에 「師(사: 장병)를 잃은 것, 10 중 7, 8人」, 同書 「世祖本紀」에 「10 중 1, 2만 남았다」고 했고, 「東國通鑑(동국통감)」에는 「몽골군의 돌아오지 못한 자 무려 10만, 고려군의 돌아오지 못한 자 또한 7000여인」이라고 기록되어 있다. 제2차 원정군의 총병력 14만 명 중 귀환자는 겨우 3만여 명에 불과했던 것이다. 유물의 보전 처리  현재, 鷹島의 남해안 床浪에서는 水中考古學에 의한 해저유적조사가 시행되어 인양된 다수의 침몰선박 및 해저유물이 鷹島町 新崎免의 町立 역사민속자료관에 전시되어 있다. 鷹島 해저유물은 床浪지구뿐만 아니라고 남해안 전역에 넓게 분포되어 있다. 鷹島의 南岸 床浪(토코나미)灣은 연합군 함대의 피해가 가장 컸던 장소였다. 이 해역의 실크層(두께 3m)의 모래층을 흡입기로 빨아 올리면, 아직도 700여 년 전의 遺品이 모습을 드러내고 있다고 한다. 鷹島의 역사민속자료관에는 鷹島 해역에서 인양된 생활용품과 船具·무기가 다수 전시되어 있다. 鷹島 역사민속자료관의 50代 여성직원이 기자를 병설 매장문화재센터로 안내했다. 보존처리장에서 그녀는 다음과 같이 설명했다. 『오랜 기간 해저에 매장되어 있었던 유물은 인양 즉시 공개·전시되지 않습니다. 그렇게 하면 부식하거나 염분의 結晶化에 의해 변질, 급속한 건조에 의해 변형을 일으키고 맙니다. 이런 사태를 방지하기 위해서는 우선 脫鹽·보존처리를 하지 않으면 안 되는 것입니다』 가마쿠라 武士, 그 力鬪의 眞相  「蒙固襲來繪詞(몽고습래회사)」는 두 차례(1274년과 1281년)에 걸친 麗蒙연합군 對 일본군의 전투 모습을 사실적으로 그려 놓은 두루마리 그림이다. 이 두루마리 그림을 통해 당시 양측 將兵의 武器·戰服, 그리고 戰艦·防壘 등을 소상하게 파악할 수 있다. 여기에는 肥後國의 御家人인 竹崎季長(다케자키 스에나가)의 활약상이 담겨 있다. 스에나가는 1274년의 전투에서 목숨을 걸고 몽골軍 진영에 뛰어들어 분전하다가 중상을 입었음에도 막부로부터 「恩賞」을 받지 못하자, 가마쿠라까지 올라가서 막부의 御恩奉行(어은봉행: 恩賞 수여 결정권자)에게 그 억울함을 直訴(직소)하여 기어이 「恩賞」을 받아 낸 인물이다. 이에 고무된 그는 1281년의 전투에도 몽골군의 戰艦에 뛰어들어 蒙兵의 목 두 개를 치는 戰功을 세웠다. 「蒙古襲來繪詞」의 주인공, 스에나가의 활약으로 실증될 수 있는 것이지만, 하카타 灣岸의 방위전에 출진했던 무사들은 생명을 걸고 싸웠다. 가마쿠라 武士들은 武藝 제일주의였고, 一家의 단결을 제일의 강령으로 삼았다. 그렇다면 가마쿠라 武士들은 모두 滅私奉公(멸사봉공), 忠君愛國(충군애국)의 마음으로 자신의 목숨을 걸고 싸웠던 것일까? 그렇지는 않았다. 恩賞, 즉 領地를 받는다―이것이 일본 무사들의 최대의 목표였다. 농촌의 領地야 말로 무사들의 유일한 생활 터전이었다. 무사들은 그 領地의 이름을 자신들의 姓으로 삼고 목숨을 걸고 지켰다. 따라서 그 戰功이 守護, 나아가 幕府에 의해 인정되지 않는 때에는 스에나가처럼 私財를 털어서 먼길을 달려 가마쿠라까지 올라가 막부에 호소했던 것이다. 스에나가는 참전하기 전에 이미 경제적으로 몰락한 御家人이었기 때문에 戰功을 인정받지 못하면 가난을 代물림해야 할 입장이었다. 그런 만큼 그의 恩賞 요구는 가히 필사적이었다. 가마쿠라 무사의 분투가 滅私奉公이 아님은 「蒙古襲來繪詞」의 여러 곳에 나타나 있다. 우선, 어디에 가더라도 일본 무사들은 一族의 家紋(가문)을 새겨 넣은 깃발을 세워 그 所在를 알렸다. 友軍의 누군가가 없는 곳에서는 스스로 적을 향해 나아가 싸움을 걸지 않았다. 奮戰(분전)의 장면을 목격해 주는 證人이 있어야 비로소 적과 싸웠던 것이다. 뿐만 아니라 守護 및 上司의 뜻에 배치된다 할지라도 功名을 올리기 위해 적진으로 돌입했다. 즉 「弓矢의 용기」 및 「忠義」가 자기 일족에의 恩賞이 목적이었다는 것은 명백하다. 따라서 所領을 상속받아 이미 「배 부른 무사들」은 恩賞이 그렇게 절실하지 않았던 만큼 목숨을 걸고 싸우지 않았다. 「文永의 役」 이듬해, 즉 1275년 執權 토키무네가 守護 大羽賴泰 앞으로 보낸 훈계장은 그런 사정을 잘 드러내고 있다. 『異賊의 작년 來襲 때 戰場에 임해서 싸우지 않고, 혹은 자기 領地를 지킨다고 칭하면서 달려오지 않은 무리가 많았다. (中略) 향후 만약 忠節을 다하지 않는 자가 있으면 엄중히 罪科를 치르게 할 것이다』 가마쿠라 幕府 멸망의 이유  두 차례에 걸친 몽골제국의 침공이 실패했다는 것은 이후 日本史의 전개에 있어 매우 중대한 의의를

갖는다. 몽골의 정벌전이 성공했더라면 식민지화했을 일본이 절체절명의 민족적 위기를 모면하게 된 것이다. 두 차례에 걸친 몽골제국의 침공이 실패했다는 것은 이후 日本史의 전개에 있어 매우 중대한 의의를

갖는다. 몽골의 정벌전이 성공했더라면 식민지화했을 일본이 절체절명의 민족적 위기를 모면하게 된 것이다. 사실, 연합군의 침공에 대해 京都 조정도 가마쿠라 幕府도 확실한 대비책을 세우지 못하고 전전긍긍했다. 가메야마(龜山)上皇은 이세신궁(伊勢神宮)에 나가 『내 목숨을 국난과 바꾸고 싶다』고 빌었다. 執權 토키무네 역시 血書(혈서)로 불경을 베껴 나라가 무사하기만을 기원했던 상황이었다. 그러나 두 번의 위기 모두 태풍과 大폭풍우로 극복할 수 있었다. 승전의 소식이 전해지자 일본의 朝野에 神과 부처에 대한 신앙이 한층 심화되었다. 그 결과, 『大日本은 神의 나라이다』라는 사상이 번지게 되었다. 後世 日本제국주의의 바이블이 된 「神皇正統記」의 序頭(서두)에도 그렇게 기술되었다. 1274년과 1281년 전쟁 때 불어닥친 바람은 이른바 「神風(가미가제)」도 아닐 뿐더러 神佛의 加護(가호) 또한 아니었다. 연합군이 패전한 이유는 계절적 특성을 무시한 원정의 시기, 그리고 바다에 약한 몽골군 지휘부의 전략적 실수 때문이었다. 물론 가마쿠라 幕府 측에서 전략적 요충지에 石築을 쌓고 人海戰術에 대비한 훈련을 철저히 했던 점도 승패에 영향을 주기는 했다. 전쟁의 결과는 일본의 국내 정세에 중대한 변화를 가했다. 일단 정치적으로 執權 호조씨의 권위가 강력해졌다. 幕府의 힘이 미치지 못했던 莊園이나 公領의 무사에 대해서도 명령을 내릴 수 있게 되었다. 또한 규슈지방에 호조氏 일족을 守護로 배치하고 두 차례 전쟁에 출전한 무사들을 포상하기 위해 하카타에 鎭西談義所를 설치했다. 이 기관이 후일 鎭西探題(진서탐제)로서 군사권까지 장악하게 된다. 이로써 일본 전역이 거의 막부의 세력권에 들어갔다. 그러나 가마쿠라 막부는 경제적으로는 중대한 난관에 봉착했다. 교전 당사국이 몽골과 고려로서 승전에도 불구하고 한치의 땅도 새로 얻은 것이 없었기 때문이다. 이것은 自費를 들여 출전했던 무사들에게 포상을 베풀 방도가 없다는 것을 의미한다. 특히 御家人들은 막대한 戰費 부담으로 인해 궁핍해졌고, 이를 구제하지 못한 가마쿠라 막부는 차츰 존립의 기반을 잃게 되었다. 더욱이 2차에 걸친 방어전에 성공한 이후에도 막부는 연합군의 제3차 정벌에 대비해 규슈 일대를 경비했던 나머지 재정적으로 몰락했다. 가마쿠라 막부는 「弘安의 役」 이후 반세기도 견디지 못하고 1333년 5월 고다이고 天皇의 왕정복구를 지지하는 군대에 의해 토멸되었다. 죽을 때까지 포기하지 않았던 野望 몽골황제 쿠빌라이는 1281년의 원정 실패에도 불구하고 별로 아픔을 느끼지 않았다. 피해가 江南軍에게 집중되었기 때문이다. 앞에서도 썼지만 江南軍은 해외이민의 성격이 짙었다. 그들을 몽골에 점령된 南宋 지역에 그대로 두어 사회불안 요인의 하나가 되게 하는 것보다 해외로 배출하는 것이 통치기술상 유리했을 터이다. 좀 야박한 얘기지만, 쿠빌라이의 입장에서는 海外棄民(해외기민)인 南宋軍이 일본을 점령하면 더욱 좋고, 설사 실패하더라도 크게 밑질 것은 없다고 생각했는지 모른다. 그러나 南宋에 대한 戰後처리를 마무리한 쿠빌라이는 어느덧 국가위신을 걸고 세 번째 일본정벌을 중앙정부 주도로 기획하기 시작했다. 이에 따라 일본에겐 치명적인 불행이 도래할 뻔했지만, 역사는 그렇게 전개되지 않았다. 1283년 1월 쿠빌라이는 제3차 일본원정을 위한 征東行省을 재건했다. 아타하이를 승상으로 임명하고 출정의 시기를 8월로 결정했던 것이다. 이때 고려의 충렬왕도 左승상에 임명되었고, 軍船 150척의 建造를 맡았다. 그러나 이 계획은 징병에 반발한 江南의 중국인들이 폭동을 일으켜 일시 중지되었다. 쿠빌라이의 「棄民정책」에 대한 반발이었다. 그럼에도 일본원정을 단념하지 않았던 쿠빌라이는 또다시 징병·造船 재개를 명해 고려를 경유하여 일본에 출정시킬 新附軍을 편성했다. 그러던 1283년 9월과 10월에 광동·복건에 대반란이 일어났다. 쿠빌라이는 일본원정을 위해 편성했던 新附軍을 이 반란 진압을 위해 轉用할 수밖에 없었다. 반란은 그 후에도 광동·광서·호남·강서로 파급되었고, 南베트남의 참파(占城)왕국 및 北베트남의 安南왕국에서도 대규모의 항전사태가 일어났다. 쿠빌라이는 1284년 2월, 일본원정군의 승상으로 임명되어 있던 아타하이를 참파 정복전에 돌렸지만, 실패하고 말았다. 1284년 4월, 쿠빌라이는 그동안 建造했던 兵船들을 江淮지구로 회항시켜 전투훈련을 재개했다. 이때 고려에서도 탐라에서 건조한 병선 100척을 동원하여 전투훈련에 참가했다. 제3차 원정이 실행되면 고려는 군선 650척, 병사 1만 명, 군량 10만 석을 부담할 예정이었다. 그러나 이것도 불발로 그쳤다. 베트남의 참파와 交趾에서 새로운 반란이 일어났기 때문이었다. 그러나 내란은 이에 그치지 않았다. 뒤이어 몽골 내부에서 왕족의 반란이 터졌다. 쿠빌라이 정권 성립의 최대 지원자였던 東方 3王家가 타카차르의 손자 나얀을 우두머리로 하여 쿠빌라이에게 도전했던 것이다. 쿠빌라이 정권은 위기를 맞았고, 東北亞 전역이 전쟁터가 되었다. 제3차 일본원정을 위해 대기 중이던 부대도 이 내란에 투입할 수밖에 없었다. 5년간에 걸친 내전이 평정된 후 1년 남짓 만인 1294년 1월 쿠빌라이가 80세를 일기로 타개했다. 쿠빌라이의 죽음으로 일본원정 계획은 중지되었다. 가마쿠라 武士정권은 두 번 실수를 되풀이하지 않았다. 첫 번째(1274년) 전쟁에서 기습당했던 교훈에 따른 철저한 대비태세에 의해 두 번째(1281년) 전쟁에서는 거의 대등하게 싸웠다. 大風은 최선을 다한 日本 무사들을 도운 것이지 결코 기적이 아니었다. 朝鮮왕조의 兩班정권이 壬辰倭亂으로 당한 지 40년도 되지 않는 사이에 丁卯·丙子胡亂을 당한 것과는 대비되지 않을 수 없다. 「日本不敗」의 神話 고이즈미(小泉純一) 일본총리가 새해 첫날에 日本 전통 의상 차림으로 태평양전쟁 戰犯들의 位牌(위패)가 봉안된 야스쿠니神社를 참배했다. 이를 지난 1월3일자 朝鮮日報는 「軍國의 추억」이라는 제목을 붙여 보도했다. 보도사진에서 나타난 고이즈미 총리는 日本刀만 들었다면 그야말로 日本武士의 모습, 그대로였다. 軍國日本은 「神의 나라」로 무장하여 태평양전쟁을 도발, 「가미가제(神風) 특공대」까지 동원했지만 「元寇」 이래 「日本不敗의 神話」는 깨지고 말았다. 그럼에도 불구하고 최근 日本에서는 제2차 세계대전의 「진짜 惡者는 帝國主義 선진국」이라는 논리가 得勢하고 있다. 다음은 일본의 대표적 사학자 중 1인인 미와자키 이치사다(宮崎市定)의 견해(「아시아史槪說」 중에서)다. <…명백하게 日·獨·伊 3國은 민족적 興隆期(흥륭기)에 있었던 것이다. 이 興隆을 두려워하여 그 활동을 봉쇄하려고 했던 것이 英·佛·米의 이른바 先進國으로서 온갖 수단을 구사하여 旣得權을 옹호하려고 했던 것이야말로 제2차 세계대전의 진정한 원인이 아닌 것인가> 日本的 군사문화, 즉 武士지배체제는 가마쿠라 幕府시대로부터 확립되었다. 1274년과 1281년, 두 차례 「元寇」에 대한 가마쿠라 幕府의 戰勝은 日本的 내셔널리즘의 子宮이며 「日本不敗」 신화의 출발점이 되었다. 1894년 淸日戰爭과 1905년 러일전쟁은 「神國日本 不敗」의 신앙을 더욱 확산시켰다. 태평양전쟁 패전 이후의 現代日本에서도 두 차례에 걸쳐 「元寇」를 극복한 가마쿠라 幕府시대에 대한 애정이 유별나게 높다. 가마쿠라 시대의 무사들은 武藝(무예) 제일주의였다. 武藝가 약하면 짓밟히는 세상이었다. 그때 건립된 일본의 神社 등에는 「敵國降服」의 편액이 여전히 걸려 있다. 이런 맥락에서 「神風」 「神社」 「神國」 「天皇」은 아직도 韓日關係史 이해에 있어 키워드일 수밖에 없다.● ★ 13세기 東아시아 情勢를 집약한 수수께끼의 古文書 「高麗牒狀不審條條」  지금부터 700여 년 전에 쓰인 한 통의 文書가 착잡했던 당시의 東아시아 정세를 집약하고 있다. 이것이 바로 「文永 8년(1271)의 高麗牒狀不審條條(고려첩장불심조조)」라는 수수께끼의 文書이다. 「文永」이란 당시 日本天皇 가메야마(龜山)의 年號(연호)이며, 「不審條條」는 「文永 8년의 高麗牒狀」 중에 이해하기 어려운 異常한 부분을 항목별로 정리해 둔 메모이다. 「文永 8년 高麗牒狀」의 原文은 失傳(실전)되었지만, 최근 日本학계에서는 「不審條條」의 문맥으로 미루어 당시 珍島에 수립되었던 三別抄(삼별초) 정권이 日本에 보낸 國書로서 對蒙 연합전선을 요청한 내용으로 판단하고 있다. 그러나 그 내용이 종래 高麗조정에서 보낸 國書와 정반대였기 때문에 京都의 귀족들은 그 취지를 이해하지 못했다. 「高麗牒狀不審條條(고려첩장불심조조)」라고 하는 一枚의 古文書는 현재 東京대학 史料편찬소에 소장되어 있다. 그 무렵, 일본 조정이나 가마쿠라 막부는 대륙의 정세에 대해 無知했던 것으로 보인다. 몽골황제 쿠빌라이는 日本원정에 앞서 通交를 요구하는 國書를 잇달아 日本에 보냈다. 고려 元宗도 몽골의 國書에 첨부하여 쿠빌라이의 의향을 따르도록 권유하는 國書를 日本 조정에 보냈다. 만약 日本이 通交를 거부하여 쿠빌라이가 원정군을 파견하게 되면 高麗는 軍船의 건조 및 병사의 징발 등으로 큰 희생을 강요당할 것이니만큼 그런 사태를 未然에 방지하기 위한 苦肉之策(고육지책)이었다. 元宗이 보낸 書狀은 일본에선 「文永 5년(1268) 高麗牒狀」이라고 한다. 書狀의 末尾(말미)에는 「至元 4월9일」이라고 기재되어 있다. 「至元」이라는 것은 쿠빌라이 정권의 年號인 만큼 高麗 국왕이 몽골에 臣從(신종)하고 있음을 의미한다. 이 國書에서는 쿠빌라이 황제의 德을 예찬하고 있다. 그런데 元宗의 國書보다 3년 뒤에 전달된 「文永 8년 高麗牒狀」은 「至元」이라는 年號를 사용하기는 커녕 「韋♥(위취: 몽골)는 遠慮(원려: 걱정)할 것 없다」고 卑下(비하)하고 있다. 「위취」라면 털가죽用으로나 쓰이는 禽獸(금수)로서 몽골을 사람으로 대할 생각조차 없다는 지독한 혐오감의 발로이다. 이것은 「文永 8년의 高麗牒狀」의 작성자가 反蒙的(반몽적) 인물임을 입증해 주고 있다. 三別抄가 珍島에 신정권을 수립한 것이 바로 1271년이기 때문에 문제의 牒狀은 삼별초 정권의 書狀으로 추정될 수밖에 없는 것이다. 「文永 8년 高麗牒狀」의 내용은 「高麗牒狀不審條條」를 통해 그 내용은 파악할 수 있다. 이 古文書의 내용은 다음과 같다. 高麗牒狀不審條條 1. 以前狀(文永 5년) 몽골의 德을 예찬했는데, 今番狀(文永 8년)엔 韋♥ 云云한 것은 如何. 2. 文永 5년狀은 年號를 썼는데, 이번엔 年號를 쓰지 않은 일. 3. 以前狀에선 몽골의 德에 歸依(귀의)하여 君臣之禮(군신지례) 운운했는데, 今狀에선 江華遷都(강화천도) 近 40년, 被髮左♥(피발좌임: 머리털을 풀어 헤치고 옷깃을 왼쪽으로 여미는 것으로 미개한 상태를 의미함)은 聖賢所惡(성현소악: 성현이 미워하는 바), 마침내 또 천도하여 珍島로 칭하는 일. (후략) 이 古文書의 수수께끼를 解讀(해독)한 학자가 日本 中央대학 문학부에서 古代·中世 東아시아국제관계사를 연구하고 있는 石井正敏씨다. 石井씨는 「文永 8년 高麗牒狀」의 작성자를 당시 反蒙 항전의 중심적 존재였던 삼별초로 지목했다. 다음은 그의 견해이다. <이것은 13세기 日本의 관리 누군가가 文永 8년에 高麗로부터 보내온 외교문서인 「高麗牒狀」의 내용에 대해서 그 3년 전인 文永 5년에 보내온 것과 비교 검토해서 異常한 점을 몇 개조로 서술한, 이른바 外交메모이다. 「文永 8년 高麗牒狀」에 대해서는 지금까지도 당시 京都의 朝廷에 벼슬하던 귀족 吉田經長(요시다 쓰네나가)의 일기 「吉續記」의 記述에 약간 등장하는 것뿐으로서, 그 내용은 완전히 수수께끼였던 것이다. 文永 8년이라고 하면 제1차 몽골來襲의 3년 전인 1271년이다. 아시아 전토를 석권한 몽골帝國이 일으킨 침략의 바람이 거셌던 가운데 쓰인 「高麗牒狀不審條條」는 日本역사뿐만 아니라 韓半島의 역사 및 東아시아국제관계사의 한 側面을 밝히는 新史料이다> 그렇다면 만약 三別抄의 亂이 없었더라면 일본의 역사는 어떻게 전개되었을까? 日本 마이니치 신문에 소설 「蒙古襲來」를 3년간 연재한 작가 山田智彦(야마다 토모히코)씨는 다음과 같이 썼다. <역사에서 「만약」은 禁句(금구)이지만, 만약 삼별초의 난이 일어나지 않았더라면 적어도 「몽골襲來」는 제1차인 「文永의 役」이 3년 빨랐을 것이다. 오랜 세월, 神風이라고 생각되어 온 颱風이 불었을지, 어떠했을지 알 수는 없다. 아마 불지 않았을 것이다. 그렇다면 하카타는 물론 규슈의 상당한 부분이 점령되었을 것으로 생각된다. 그럴 경우 일본은 어떻게 되었을까? 다분히, 제2차 襲來인 「弘安의 役」은 없었을 것 아닌가. 더욱 일찍 2차, 3차, 화살처럼 빠르게 襲來하여 日本영토가 점령되어 간다―이런 惡夢이 확대되어 온다> |