국기의 탄생 - 위의(威儀)와 예(禮)의 표상에서 국가 표상으로

국기는 깃발에 일정한 문양을 넣어 한 나라를 시각적으로 표상한 것이다. 따라서 ‘우리’끼리 있을 때보다는 세계 여러 나라 사람들과 함께하는 행사에서 그 역할이 두드러진다. 그러나 이러한 관습이 우리나라에서는 채 130년밖에 안 되었고, 일본이나 서구에서조차 그 연원이 오래되지 않았다. 말하자면 조선왕조 500년 동안은 ‘국기’라는 것이 존재하지 않았고, 여러 나라와 수교를 맺게 된 개항기에 새로이 나타난 제도였다.

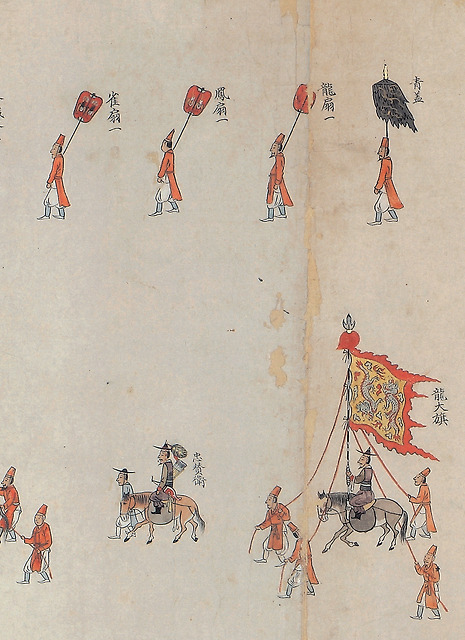

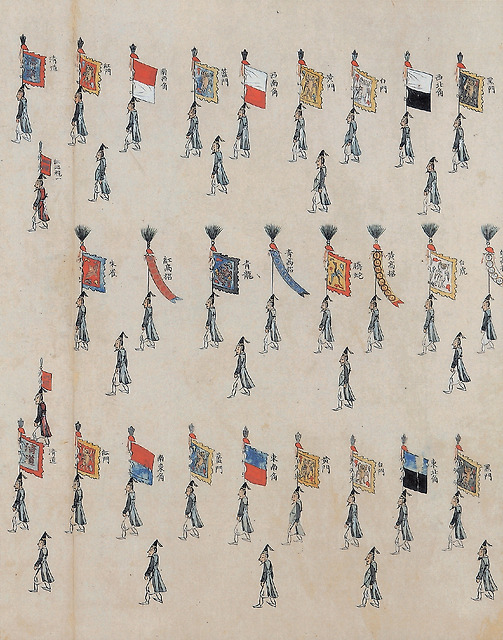

조선 사회에서 깃발은 여러 차원에서 위상을 지녔다. 조선시대에 왕실의 중요 행사를 기록으로 남긴 의궤에 삽입된 반차도(班次圖)를 보면 수천 명의 인원이 줄지어 가는 가운데, 국왕의 행차 옆에 수많은 깃발이 늘어선 광경을 볼 수 있다. 왕의 행차 바로 앞에는 쌍룡을 그린 교룡기를 세워 국왕의 통치권을 상징했다. 깃발에는 우주의 질서를 뜻하는 해와 달, 별 등을 그려넣은 것이 있고, 청룡(靑龍)·백호(白虎)·백택(白澤)·해치(獬豸)·기린(麒麟) 등 신성한 동물들을 그려넣은 것도 있으며, 무늬 없이 오방색만 드러낸 기 등 모두 60여 종에 이른다. 그러나 그처럼 많은 깃발 가운데 국가를 표상하는 것은 없었다.

「화성원행반차도」, 종이에 채색, 46.5×4483.0cm, 1795, 국립중앙박물관

그러던 중 1876년, 일본의 거센 개항 요구를 받고 인천을 비롯한 항구들을 외국에 개방하면서 조선은 ‘국기’라는 것을 정해야 할 처지에 놓였다. 1876년 불평등 조약인 강화도 조약을 맺은 것은 일본이 ‘운요호(雲揚號)’라는 배를 강화도 앞바다에 보내, 강화도의 초지진을 지키던 우리 병사들이 정체불명의 배에 포격하게 된 것이 빌미가 되었다. 일본 측에서는 운요호가 일본의 국기를 게양하여 국적을 표시했는데 왜 포격을 가했느냐며 항의를 해왔고, 결국 이를 빌미로 조약을 체결하도록 했다.

일본에서는 이미 1853년에 미국의 페리 제독이 이끄는 함대가 나타나 같은 방법으로 일본과 미국의 수교를 이끌어낸 바 있었다. 일본은 동래를 통해 국기를 제정했음을 알려왔지만 국기에 대한 개념이 명확치 않았던 조선에서는 운요호에 달려 있던 기가 일본 국기였다는 점을 파악하지 못했던 것이다.(물론 이러한 주장은 조약을 끌어내려 했던 일본 측의 것으로, 당시 일본 국기가 게양되어 있지 않았다는 설도 있다.)

일본에 의해 마지못해 개항한 이후 조선은 청나라와도 새로이 조청상민수륙무역장정(朝淸商民水陸貿易章程)을 맺었고, 중국의 주선으로 미국, 영국, 프랑스 등과도 연이어 수교를 하게 되었다. 그런데 미국과 수교를 맺을 때 미국 측에서 국기를 함께 게양하고 교환할 것을 요청해왔다. 조선은 1880년에 청의 북양대신 이홍장(李鴻章)에게 조선의 국기 제정에 대해 자문을 구하기도 한 것으로 보아 1876년 이후 국기 제정을 꾸준히 모색해왔던 듯하다. 1882년 5월 조미수호조규(朝美修好條規)를 맺으면서 마침내 미국과 국기를 교환했다. 국가의 표상이 탄생한 것이다.

국가 상징물의 제정은 이처럼 조선이 근대 국가로서 세계 여러 나라와 어깨를 나란히 해야 할 상황에서 필요한 장치였다. 국가의 정체성을 시각적으로 표현하는 상징물의 채택은 근대 국가에서 보편적으로 나타나는 현상이었기 때문이다. 따라서 국기의 제정은 중국 중심의 화이론(華夷論) 세계에서 만국공법(萬國公法)의 세계로 나아가는 의미를 지니고 있었다. 전통적으로 종주국임을 내세우고자 하는 중국과, 새롭게 조선에 영향력을 행사하고자 하는 일본 사이에서 조선의 국기 제정은 대내적인 자부심과 대외적인 자주독립 표방을 위한 장치로 작용했다. 그리고 국기 제정 이후 태극기와 그 핵심적 상징인 태극 문양은 우표, 훈장, 여권을 비롯한 각종 문서 등 근대적인 제도에 두루 활용되었다.

태극기를 누가 만들었느냐에 대해 많은 사람이 궁금증을 지니고 있다. 이중 가장 널리 알려진 것은 박영효가 임오군란을 수습하기 위해 1882년 9월 일본에 가는 배 안에서 태극기를 만들었다는 ‘박영효 창안설’이다. 그러나 최근 여러 자료가 발굴되면서 박영효 창안설에 의문이 제기되고 있다.

우선 박영효 창안설은 널리 알려져 있듯이, 일본으로 가는 메이지마루(明治丸) 배 안에서 박영효가 국기를 그려 보이며 영국 공사 애스턴과 선장 제임스의 의견을 들어 팔괘가 그려진 기를 사괘로 정리하여 만들었다는 것이다. 박영효는 일본에 도착해 고베의 숙소였던 니시무라야(西村屋)에 이 기를 내걸었다고 기록했다. 또한 그는 일본에 가서 각국 공사들을 초청했으며 이 자리에 각국의 국기와 더불어 ‘조선 국기’를 게양하고, 이를 ‘기장서차도(旗章序次圖)’라는 도식으로 남겼다. 이 기록은 박영효가 장계로 조정에 보고했으며, 이 내용은 일본에 사신으로 갔던 박영효가 그 기록으로 남긴 『사화기략(使和記略)』에 적혀 있다. 그리고 박영효가 숙소에 내걸었다는 태극기 모양은 일본의 『지지신보(時事新報)』 1882년 10월 4일자에 게재되었다. 이로 인해 태극기를 박영효가 창안했다는 설이 1960년대 이후 널리 퍼졌다.

그러나 여기에는 몇 가지 의문을 일으키는 점이 있다. ‘국기’라는 중대 사안을 과연 일개 개인이 만들 수 있으며, 그것을 정부와의 논의 없이 외교관계에 사용할 수 있는가 하는 점이다. 더구나 국기의 형태에 관해 외국 사람과 의논하여 정한다는 것이 합당한가라는 문제가 있다. 또 박영효는 이를 기록하면서 ‘이미 상(上)에게서 명을 받은 바 있다’고 기록해 그가 독자적으로 한 일이 아님도 시사했다. 박영효의 이러한 기록이 조정에 장계로 보내졌다고 했으나 이를 뒷받침하는 문서가 아직 발견되지 않았으며, 이런 내용이 오직 박영효의 기록에만 나타난다는 것도 문제다. 또한 이조차 박영효의 친필이 아니라 필사본으로만 전한다는 사실은 기록의 신빙성 문제를 제기하게 한다.

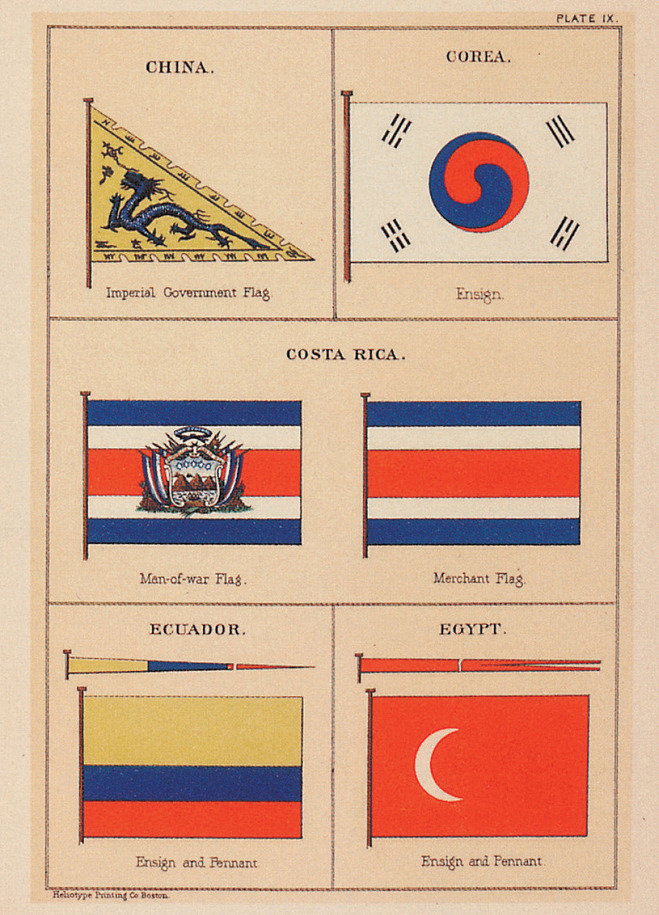

무엇보다도 박영효가 기록한 날짜에 앞서 1882년 5월 조선과 미국이 조약을 맺으면서 국기를 교환했다는 회고가, 당시 조약 당사자였던 미국의 슈펠트 제독의 기록으로 남아 있다. 더구나 이를 뒷받침하듯이, 그해 7월에 제작된 것으로 보이는 각국의 국기 책자인 『해양 국가들의 깃발(The Flags of Maritime Nations)』이라는 책자에 조선의 국기가 게재되어 있는 자료가 발굴되었다. 이 자료는 적어도 박영효가 일본에 가기 2개월 전에 이미 조선의 국기가 미국 쪽에 제공되었음을 보여준다.

애국과 국민 통합의 아이콘으로

애국과 국민 통합의 아이콘으로 태극기는 1880년대에 대외적으로 유포된 반면 국내에는 그리 널리 알려지지 못했던 듯하다. 그러나 1895년 기념일인 경절(慶節)을 제정하면서 중요한 거리나 집집마다 태극기를 게양하도록 했기 때문에 1890년대 중반부터는 국민도 태극기를 국기로 인식하게 되었다. 특히 『독립신문』에는 다음과 같이 애국심을 고취하며 태극기를 공경하라는 기사가 실리기도 했다.

애국하는 것이 학문상에 큰 조목이라 그런 고로 외국셔 각 공립학교에서들 매일 아침에 학도들이 국기 앞에 모여 서서 국기를 대하여 경례를 하고 그 나라 임금의 사진을 대하여 경례를 하며 만세를 날마다 부르게 하는 것이 학교 규칙에 제일 긴한 조목이요 사람이 어렸을 때부터 나라를 위하고 임금을 사랑하는 것이 사람의 직무로 밤낮 배워 놓거드면 그 마음이 아주 박혀 자란 후라도 나라 사랑하는 마음이 다른 것 사랑하는 것보다 더 높고 더 중해질지라. (…) 국기라 하는 것은 그 나라를 몸받은 물건이라. 그러한즉 국기가 곧 임금이요 부모요 형제요 처자요 전국 인민이라 어찌 소중하고 공경할 물건이 아니리요.

- 『독립신문』 1896년 9월 22일자

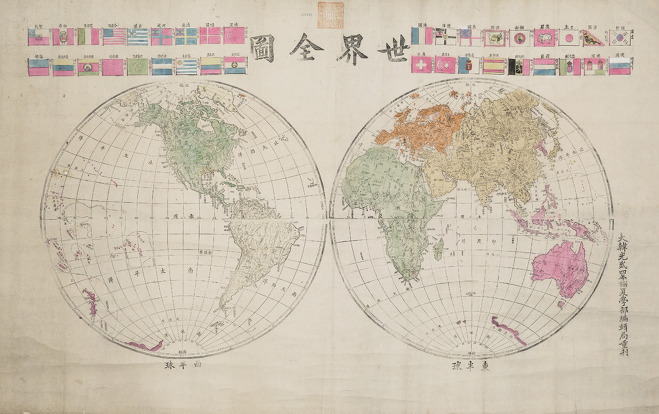

학교에서도 계몽 교육의 시행을 통해 국기에 대한 인식을 널리 퍼뜨렸다. 소학교에서 교재로 삼았던 『심상소학(尋常小學)』에는 고종의 탄신인 만수성절(萬壽聖節)이나 개국기념일인 계천기원절(繼天紀元節)에 집집마다 국기를 게양하도록 계몽하는 삽화를 실었다. 특히 지리 교육이 이런 면에서 앞장섰다. 학부(學部)에서 1900년에 괘도로 제작한 「세계전도(世界全圖)」에는 각 나라의 위치를 알려주는 지구본 그림과 함께 36개 나라의 국기를 그려넣었다. 다른 나라의 국기와 더불어 있는 태극기는 세계 여러 나라 속의 한국을 떠올려 애국심을 고취하는 데 큰 역할을 했다. 1899년에 외국어학교 학도들이 모여 벌인 운동회에서는 태극기가 만국기(萬國旗)와 함께 운동회장에서 펄럭였다. 운동회 예식에서는 태극기를 게양하고 이를 향해 애국가를 부르게 하면서 애국심을 드높였다.

태극기는 민간 행사에도 자주독립의 상징으로서 중요한 역할을 했다. 청의 사신을 영접하던 영은문(迎恩門)을 허물고 1896년에 그 자리에 세운 독립문 기공식에서 태극기를 게양해 자주독립을 고취하는 의식을 거행했으며, 1년여의 공사 끝에 건립한 독립문에는 문루 높이 ‘독립문(獨立門)’이라는 글씨 양쪽에 태극기를 새겨넣어 독립의 뜻을 드높였다. 1898년 10월 29일 독립협회 회원과 정부 관리들이 함께 참석해 개혁적인 헌의 6조를 채택했던 관민공동회에서도 태극기를 게양하는 의식이 치러졌다.

저항정신과 국권 회복의 상징이 되다

이처럼 국민과 정부를 통합하던 태극기였지만 국권이 점차 기울면서 그 위상은 약해질 수밖에 없었다. 1905년 을사늑약 이후 외교권이 박탈당하자 미국 워싱턴의 공사관이 철수되고 태극기가 내려졌음은 말할 나위도 없다. 이런 상황에서 태극기는 오히려 국권 수호의 표상이 되었다.

각지에서 일어난 의병들은 태극기에 ‘불원복(不遠復)’이라는 글자를 새겨 ‘국권 회복이 멀지 않았다’는 뜻을 높이고자 했다. 1907년 헤이그 밀사 사건으로 고종이 강제로 양위를 당하고 황제에 오른 순종을 새로운 황제로 인식시키기 위해 1909년 1~2월에 영남 지방과 서북 지방으로 순행하도록 했을 때, 국민은 태극기를 통해 저항정신을 드러냈다. 새 황제의 행차를 맞이하는 국민에게 태극기와 더불어 일장기를 흔들도록 했지만, 연도에 선 학생과 천도교인들이 일장기를 거부함으로써 이른바 ‘국기 사건’이 벌어진 것이다. 또 평양이나 정주의 몇몇 학교에서는 일장기 게양을 거부하고 태극기만 높이 내걸었다. 『대한매일신보』 등에서는 이를 크게 보도해 국기 사건을 공론화하기도 했다.

해외의 한인들도 태극기를 국권 회복의 상징으로 삼았다. 1902년 하와이에 이민을 갔으나 고국의 주권이 침탈되어 더 이상 그들을 보호해줄 조국이 없어진 재미동포들은 1910년 이후 해마다 국권이 무너진 8월 27일에 모여 국치를 잊지 않도록 행사를 벌이며 국권 회복을 꿈꾸었다. 이들은 대회장 정면에 높이 걸었던 태극기를 늘어뜨렸다가 국권 수복의 연설과 더불어 애국가를 부르면서 다시 태극기를 올려 게양하는 ‘국기 부활 예식’을 거행함으로써 국권 수복을 다짐했다. 이러한 예식은 미주 한인들뿐만 아니라 상하이 임시정부에서도 이뤄졌다. 임시정부의 국무원과 각부 직원들은 1919년 9월부터 아침 9시 집무를 시작할 때 태극기 앞에서 집합식을 하여 집무를 시작하는 예식을 거행했다.

1919년 3월 온 국민을 하나로 만든 3·1운동에 거리에서 집집마다 태극기를 품고 흔들 수 있었던 것은 국권이 흔들릴 때 태극기가 국민을 하나로 통합하는 상징으로 받아들여져 있었기 때문이다. 태극기는 개항기에 외부로부터의 필요성으로 인해 제정되었지만, 국권이 침탈되는 위기를 겪으면서 정부의 국기가 아닌 국민의 국기로 거듭났다. 오늘날 월드컵이나 올림픽을 치르면 우리 선수단은 태극기를 앞세워 입장하고, 응원단은 태극기를 흔들며 결속을 다진다. 이제 세계의 소통이 자유롭고 국경이 해체되어가는 오늘날, 국기로서의 태극기의 위상과 의미는 어떻게 재평가되어야 할까.