세상엔 이런저런 많은 음모론들이 있고 저는 거의 대게 믿지 않습니다만

딱하나 이것만은 좀 가능성이 있다 생각하는게 바로

우리 인간과 세상은 실제가 아니고 하나의 컴퓨터 시뮬레이션속에 있다는 주장이 아닐까 싶습니다

과거 장자의 나비 우화도 그렇고 영화 매트릭스, 인셉션, 13층같은... 작년 개봉 영화 프리가이도 비슷한 설정(추천)

일론 머스크도 이미 우리는 어쩌면 컴퓨터 시뮬레이션 속에 살고 있는지도 모른다고 강의에서 밝히기도 했지요

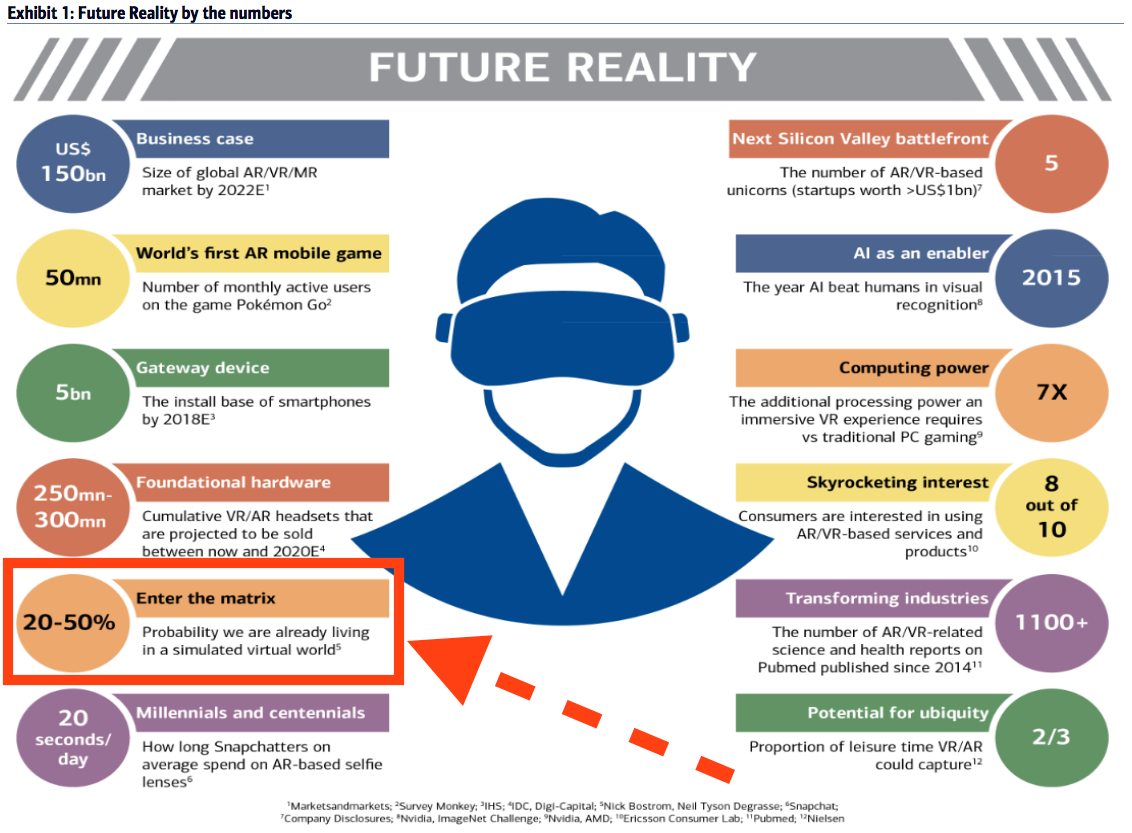

심지어 미국 메릴린치 보고서에서도 사실은 우리는 가상세계에 살고 있다..고 흥미로운 보고서를 보냈다고도 하네요

최근들어 과학자들은 과학연구를 통해 점점더 우주와 초미세 세계를 연구하고 알게될수록 놀란다고합니다

세상의 많은 현상과 법칙들이 그냥 우연치고는 너무나 인위적이고 계획적인것같은것들이 많다는것이죠

요즘 대세인 양자역학도 마찬가지... 그래서 많은 과학자들이 이 시뮬레이션 우주론을 언급

역사에서도 시간차를 두고 똑같이 진행되는 평행이론들도...

그래서 혹자는 그것은 신,하나님이 만든것이다라고도 하고 혹은 이렇게 우리 인간세계는 실제가 아니라 하나의 컴퓨터 게임속같은 시뮬레이션속이라고 생각하기도 한다네요 ㅎ

사실은 우리는 가상세계에 살고 있다"..미국 메릴린치 보고서

영화 `매트릭스`의 한 장면. 실제 존재하는 세계가 사실은 이와 같이 컴퓨터가 시뮬레이션으로 만들어낸 세계라는 걸 보여준다. [사진 워너브로스]

우리는 실제로 살고 있는 게 아니라 가상세계에 살고 있다. 정신 나간 소리처럼 들리지만 미국의 투자사 메릴린치의 최근 보고서 내용이다. 영화 매트릭스가 현실일 가능성이 있다는 얘기다.

메릴린치가 투자자들에게 보낸 보고서를 통해 매트릭스가 실제 현실일 가능성이 있다고 주장했다고 미국의 온라인 매체 비즈니스 인사이더가 지난 8일(현지시간) 보도했다. 이 보고서는 “우리가 ‘진짜’로 경험하는 세계가 실제로는 우리의 후손인 미래 세대가 만든 시뮬레이션일 수도 있다”고 주장했다. 메릴린치는 2007년 뱅크오브어메리카(BOA)에 인수됐다.

메릴린치는 매트릭스가 실제일 가능성이 20~50%라고 주장했다. [사진 비즈니스 인사이더]

메릴린치는 스웨덴의 철학자 닉 보스트롬의 2003년 논문과 테슬러 모터스의 최고경영자(CEO) 일론 머스크, 천문학자 닐 더그래스 타이슨의 발언 등을 근거로 “우리가 매트릭스에서 살고 있을 확률이 20~50%에 이른다”고 분석했다.

메릴린치는 또 올 4월 미국 자연사 박물관에 과학자ㆍ철학자 등 연구자들이 모여 이 개념을 논의했다고 덧붙였다. 이어 “우리가 이미 수백만의 사람들이 동시에 참가할 수 있는 사실적인 3차원(3D) 가상현실에 접근하고 있다”며 “인공지능ㆍ가상현실ㆍ컴퓨터의 발전으로 미래 후손들이 조상들의 가상현실을 실행할(run) 가능성이 충분하다”고 밝혔다.

아울러 “이러한 가상현실이 실제라고 하더라도 불행히도 연구자들은 그 세계에서 빠져나오는 방법에 대해선 아직 언급하지 않고 있다”고 덧붙였다.

이철재 기자 seajay@joongang.co.kr

우리는 지금 '매트릭스' 안에 살고 있다?!

우리 우주가 실제가 아닌 시뮬레이션이라고 주장하는 과학자들

[비즈한국] 1989년 기존에 없던 전혀 새로운 장르의 게임이 등장했다. 자신만의 도시를 직접 짓고 경영하는 시뮬레이션 게임 ‘심시티’였다. 그저 캐릭터 하나만 조작하고 돌아다니던 기존의 비좁은 세계관과 달리 아예 하나의 도시를 통째로 마음대로 경영하고 운영하는 게임은 많은 사람들에게 사랑을 받기 시작했다. 아마 게임 속 플레이어가 만든 가상 도시 주민들은 자기가 살아가는 세상이 사실은 게임에 불과하다는 사실을 알지 못했을 것이다.

우리가 만든 가상 도시를 살아가는 주민, 심들의 모습을 보다 보면 문득 떠오르는 섬뜩한 질문이 있다. 어쩌면 우리도 사실 누군가 더 거대한 존재가 만든 가상의 도시, 시뮬레이션 속을 살아가고 있는 건 아닐까? 사실은 우리도 게임 속 심들과 별반 다르지 않은 존재인 건 아닐까?

우리는 모두 시뮬레이션에 살고 있는 것일지 모른다. 과연 우리는 빨간약을 먹고 시뮬레이션 밖으로 나갈 수 있을까?

#시뮬레이션에서 살고 있을 확률이 더 높다

영화 ‘매트릭스’에서 모피어스는 주인공 네오에게 알약 두 개를 건넨다. 파란약을 먹으면 그동안 살아온 것처럼 지금 이 세계에서 안주하고 살 수 있다. 빨간약을 먹으면 사실 그동안 살아왔던 세상이 가상 세계였다는 충격적인 사실을 알 수 있다. 네오는 용감하게도 빨간약을 삼키고 머리에 꽂혀 있던 플러그를 뽑게 된다.

사실 네오가 살고 있던 세상은 인공지능이 만든 가상 세계다. 오래전 인간 세상을 점령한 인공지능이 인간의 생체 에너지를 효과적으로 뽑아 쓰기 위해, 인간을 효율적으로 사육하기 위해 만든. 놀랍게도 일부 과학자들은 이 영화에서나 나올 법한 이야기가 실제 우리의 처지일지 모른다고 이야기한다. 꽤 진지하게 말이다. 어쩌면 우리는 우리 우주가 사실 가상으로 구현된 프로그램에 불과하다는 힌트를 주는 빨간약을 이미 많이 발견했는지도 모른다.

영화 ‘매트릭스’에서 모피어스가 네오에게 건네는 두 개의 알약. 이 영화 이후 빨간약은 꿈에서 깨어나는 계몽, 깨달음을 상징하게 되었다. 사진=영화 스틸컷

2003년 스웨덴 철학자 닉 보스트롬은 흥미로운 주장을 제기했다. 어떤 지적 문명이 가상 현실을 시뮬레이션할 수 있는 기술을 얻게 된다면, 그런 가상 세계를 만들지 않을 도덕적 또는 법적인 이유가 없다고. 그리고 우주에 그런 시뮬레이션을 돌릴 수 있는 문명들이 많이 존재한다면, 우주에는 실제 세계보다 훨씬 더 많은 수의 가상 세계가 존재할 것이라고 말이다.

허술한 추정이지만, 간단하게 심시티의 사례만 봐도 플레이어 백만 명이 심시티를 단 한 번씩만 플레이해도, 지구 한 곳에서 만들어진 가상 도시 수는 백만 개가 넘는다. 이러한 추정을 통해 보스트롬은 우리가 산술적으로 실제 세계가 아니라 가상 세계에 살고 있을 확률이 훨씬 높다고 추정했다.

#관측해야만 렌더링 되는 시뮬레이션

일부 천문학자들은 우리 우주가 하나의 일관된 물리 법칙으로 돌아가고 있다는 사실 자체가, 우리가 하나의 법칙으로 잘 구현된 컴퓨터 시뮬레이션 속을 살아가고 있기 때문이란 이야기를 한다. 특히 우리 우주를 돌아가게 하는 다양한 물리적 상수들이 우리 우주를 디자인한 프로그래머가 남긴 이스터 에그라는 흥미로운 주장도 있다. 우주 곳곳에 낙인을 찍듯이, 자신의 흔적을 일부러 남겨 놓았기 때문에, 우리가 다양한 자연 현상과 물리 법칙에서 계속 동일한 값의 상수를 발견할 수 있다는 것이다.

컴퓨터 프로그래머이자 게임 개발자인 리즈완 버크(Rizwan Virk)는 실제 역사 속의 컴퓨터 게임들의 사례를 통해 우리 우주가 시뮬레이션일지 모른다는 근거를 제시했다. 1993년 존 카멕이 개발한 FPS 게임 ‘둠(Doom)’은 다른 게임들보다 더 경제적인 방식으로 프로그래밍되었다. 과거의 게임들은 게임 속 모든 배경을 무대 세트장처럼 미리 만들어놓고 그 위에서 캐릭터가 움직이도록 했다. 이 경우 플레이어의 시야에 들어오지 않는 배경까지 구현해야 하므로 굉장히 비효율적이다.

FPS 게임의 고전 시리즈 중 하나인 ‘둠’의 플레이 모습. 개발자 존 카멕은 효율적인 프로그래밍을 위해서 배경이 보일 때만 렌더링 하는 방식을 채택했다. 사진=게임 캡처

그래서 존 카멕은 플레이어의 시야에 들어올 때만, 배경을 그때그때 렌더링 해서 눈앞에 그려내는 새로운 방식을 활용했다. 즉 플레이어가 관측하기 전에는 존재하지 않다가, 플레이어가 관측하는 순간 배경이 그려지는 것이다. 버크는 여기서 실제 우주와 게임의 놀라운 공통점을 지적했다. 이는 미시 세계에서 우리가 작은 입자들을 관측하기 전에는 이들의 상태가 결정되지 않다가, 우리가 관측하는 순간 그 상태가 결정된다고 이야기하는 양자역학적인 관점과 아주 유사하다.

물리학자 닐스 보어는 관측 방식에 따라 어떤 때는 파동처럼, 어떤 때는 입자처럼 보이는 전자의 이상한 모습을 설명하는 아이디어를 제안했다. 그의 아이디어는 코펜하겐 해석이라고 불린다. 이 해석에 따르면, 전자는 입자와 파동, 두 가지 상태가 중첩되어 존재하지만, 우리가 그것을 관측하는 순간 (어떤 특성을 더 두드러지게 보려고 하는지에 따라서) 상태함수가 붕괴되어 입자와 파동 둘 중의 한쪽으로 모습이 결정된다. 버크는 이 코펜하겐 해석의 관점으로 컴퓨터 게임과 우리 우주의 유사성을 생각해본다면, 어쩌면 실제로 우리 우주는 관측하기 전까지는 렌더링 되지 않은 데이터 꾸러미들로 이뤄진 시뮬레이션 프로그램일지도 모른다고 주장했다.

‘슈뢰딩거의 고양이’는 보어가 제안한 코펜하겐 해석을 미시 세계가 아닌 거시 세계로 확장했을 때 얼마나 말이 되지 않는지를 보여주기 위해서 슈뢰딩거가 고안한 사고 실험이었다. 슈뢰딩거는 ‘모든 것은 관측할 때가 되어야 결정된다’는 보어의 주장을 비판하기 위해서, 상자 속에 죽어 있을 수도 살아 있을 수도 있는 고양이의 상태가 무엇인지 반문했다. 이에 대해 보어는 살아 있음과 죽어 있음이 중첩되어 있는 상태라는 코펜하겐 해석에 기반한 입장을 고수할 수밖에 없었다. 사진=Quantum Activist

#모든 것은 정보에 불과하다

이외에도 우리 우주가 시뮬레이션일지 모른다는 다양한 근거가 제시되었다. 양자역학에 따르면 우리 우주는 물리적으로 측정하거나 정의할 수 있는 가장 최소한의 단위 플랑크 길이(Planck length)가 있다. 그보다 더 작은 길이는 물리적으로 정의할 수 없다. 또 그 짧은 길이를 빛의 속도로 달리는 데 걸리는 시간인 플랑크 시간(Planck time)도 정의할 수 있다. 그보다 더 짧은 시간은 물리적으로 기술할 수 없는 가장 짧은 시간 단위로 정의한다. 이보다 더 작은 시공간은 의미가 없다. 우주의 가장 작은 공간과 시간의 해상도라고 볼 수 있다.

아무리 고화질의 스크린도 크게 확대하면 픽셀이 깨져 보인다. 아무리 부드러운 애니메이션도 아주 느리게 재생하면 프레임이 뚝뚝 끊겨 보인다. 이처럼 우리 우주도 실은 제한된 리소스(resource)로 구현된 시뮬레이션이기 때문에, 어쩔 수 없는 미세한 픽셀 사이즈와 프레임의 한계가 있다는 것이다. 굉장히 디자이너를 갈아 넣은 듯한 아주 훌륭한 고해상도와 부드러운 프레임으로 돌아가고 있지만, 결국 우리 우주 역시 더 이상 파고들 수 없는 가장 작은 픽셀 사이즈와 프레임 드랍이 있다는 흥미로운 주장도 제기되고 있다.

Illustris 시뮬레이션으로 구현한 빅뱅 직후부터 현재에 이르는 우주의 진화 과정. 어쩌면 우리 역시 이런 시뮬레이션 세상 속을 살아가는 존재에 불과한 것일지 모른다. 영상=NASA, Harvard CfA, Illustris Collaboration

빛의 속도로도 탈출할 수 없는 강한 중력을 가진 천체에게 ‘블랙홀’이란 딱 어울리는 별명을 처음 붙여준 천체물리학자 존 휠러(John Wheeler)는 이런 유명한 말을 남겼다.

“비트에서 존재로(It from bit).”

휠러는 우리 우주가 사실 실제로 존재하는 물리적 실체가 아니라, 모두 정보 기반의 데이터 덩어리에 불과할지 모른다고 생각했다. 우리가 살고 있는 이 우주의 모든 별과 원자, 그것을 돌아가게 하는 모든 물리 법칙, 그리고 이 글을 쓰고 있는 나와 이 글을 읽고 있는 독자 여러분 역시 모두 가상의 컴퓨터 속에 구현된 정보, 데이터에 불과하다는 것이다.

고대 철학자 플라톤은 우리가 실은 모두 모닥불을 등지고 앉아 있는 동굴 속 죄수의 신세와 같다고 이야기했다. 우리가 보는 세상은 실제가 아니라, 단지 벽에 비친 그림자에 불과하다고. 그로부터 거의 2000년이 넘게 지난 지금, 양자 컴퓨팅의 대가 안톤 차일링거(Anton Zeilinger)는 이렇게 이야기한다.

“물리적인 실재보다 더 근본적인 것은 지식, 데이터다(Maybe knowledge is as fundamental, or even more fundamental than material reality).”

플라톤이 생각한 동굴 속 죄수. 우리가 보는 건 이데아(idea)가 아니라 그 이데아가 투영된 그림자들에 불과하다고 생각했다. 이미지=위키미디어코먼스(4edges)

어쩌면 플라톤이 찾고자 했던 우주의 진정한 이데아는 우리 우주를 시뮬레이션하고 있는 거대한 슈퍼컴퓨터의 데이터였던 것은 아닐까? 만약 당신에게 모피어스가 나타나서 파란약과 빨간약 둘 중 하나를 고르라고 한다면, 당신은 어떤 약을 고르겠는가? 아니 어쩌면 둘 중 어떤 약을 고르게 될지조차 우리를 프로그래밍하고 있는 거대한 시뮬레이션의 단순한 계산 결과에 불과한 것일지도 모른다.

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 연세대학교 은하진화연구센터 및 근우주론연구실에서 은하들의 상호작용을 통한 진화를 연구하며, 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 하고 있다. ‘썸 타는 천문대’, ‘하루 종일 우주 생각’, ‘별, 빛의 과학’ 등의 책을 썼다.

지웅배 과학칼럼니스트 galaxy.wb.zi@gmail.com