아래 글의 출처가 아마 바트 어만이 쓴 <성경 왜곡의 역사>일 겁니다.

그나저나 로마 시대에 저렇게 문맹률이 높았다는 사실이 참 충격이군요.

로마 빠순이 시오노 나나미는 로마인 이야기에서 로마의 문맹률이 낮았다고 주장하던데..../

----------------------------------------------------------------------------------------------------

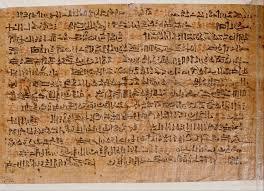

누구나 글을 읽고 쓸 줄 아는 것이 현대 사회의 당연한 현상이라고 생각하지만, 실제로 이것은 산업혁명 이후에나 정착되었다. 현대가 되기 전까지는 거의 모든 사회에서 읽고 쓸 줄 아는 사람들은 극소수에 불과했다.

고대 사회에서의 읽기와 쓰기를 깊이 연구했던 콜롬비아 대학의 윌리엄 해리스 교수의 연구 결과에 따르면, 고대 사회에서 문맹률이 가장 낮았던 시기와 장소는 그리스 고전 문학이 꽃피었던 기원전 5세기의 아테네였다.

그러나 당시 아테네에서 읽고 쓸 줄 아는 사람들은 전체 인구의 고작 10~15%에 불과했다. 뒤집어 말하자면 최상의 조건 속에서 인구의 85~90%가 문맹이었다는 사실을 알 수 있다. 그러니 서기 1세기 로마 제국의 문맹률은 당연히 이보다 더 높았을 것이다.

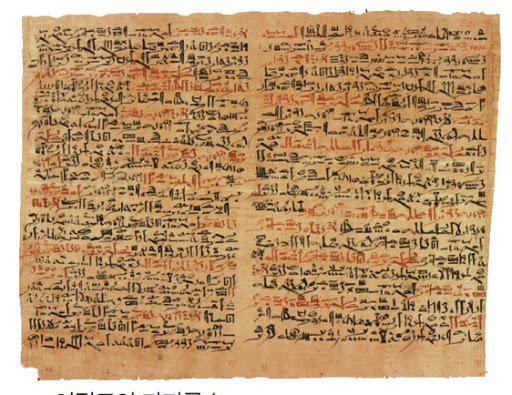

고대에는 대다수의 사람들이 글을 쓰지 못했기 때문에, 각 지역마다 ‘글을 읽어주는 사람들’과 ‘글을 써주는 사람들’이 있었다. 이들은 글을 쓰거나 읽어야 할 상황에 처한 사람들에게 돈을 받고 서비스를 제공했다.

예를 들면, 이 사람들은 세금 영수증이나 계약서나 면허증이나 사적인 편지 등을 대신 읽거나 써주었던 것이다. 이집트에는 또한 문서 작성이 필요한 행정 업무를 전문으로 담당하는 지방 관리들도 있었다. 지방 서기관직은 일반적으로 쉽게 얻을 수 있는 자리는 아니었다. 다른 ‘공식’ 행정직 사무관들처럼, 이들을 필요로 하는 사람들에게 얼마간의 돈을 지불해야 직책을 얻을 수 있었다.

다시 말하자면, 이러한 직업을 갖기 위해서는 그 사회의 부유층을 찾아가야 어느 정도 자리를 확보할 수 있었던 것이다. 그러나 그렇게 되기 위해서는 반드시 개인적인 자금을 바쳐야 했다.

글을 안다는 것을 정의하는 문제과 관련해 한 가지 재미있는 일화가 있다. 이집트 남부의 카라니스 마을 출신인 페타우스라는 이집트 서기관 이야기다. 흔한 일이지만, 페타우스 역시 프톨레마이스 호르무라는 다른 마을에서 서기관 일을 하고 있었다. 그곳에서 그는 재정과 농업 관련 일을 맡아보았다.

서기 184년, 페타우스가 처리해야 할 문제가 하나 발생했다. 프톨레마이스 호르무 출신으로 다른 지역에서 서기관으로 일하고 있던 이스키리온에 대해 그곳 주민들이 불만을 토로했던 것이다. 이 일에 대해 페타우스는 무언가 해명을 해야 했다. 이스키리온이 담당하던 지역에 살던 주민들은 이시키리온이 ‘문맹’이라서 서기관으로서 직무를 수행할 수 없다며 그를 고소했다.

페타우스는 이 분쟁을 처리하면서 이스키리온은 절대로 문맹자가 아니라고 역설했다. 이스키리온은 실제로 온갖 종류의 공식 문서에 서명을 해왔다는 것이 그 이유였다. 다시 말해, 페타우스 생각에 ‘글을 안다’는 것은 단지 자기 이름을 쓸 줄 알면 다 되는 것이었다.

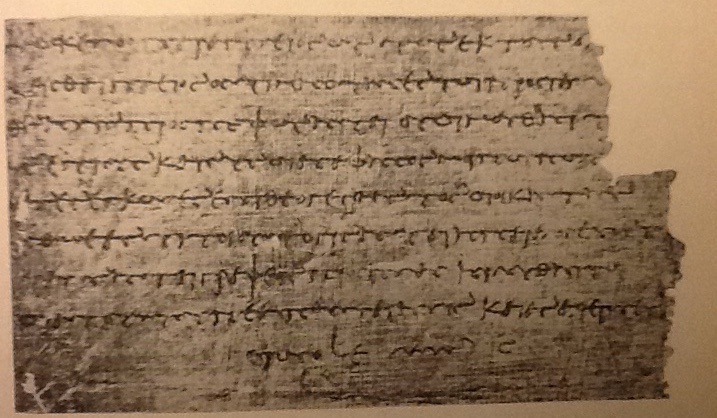

문제는 정작 페타우스 자신은 그보다 더 심각하다는 사실이다. 실제로 페타우스가 글쓰기 연습을 했던 파피루스 조각이 지금가지 남아 있다. 그는 여기에다 공식 문서에 서명해야 할 다음과 같은 문장을 그리스어로 열두 번이나 적었다. “지방 서기관인 나 페타우스가 이 서류를 제출합니다”라는 문장이었다.

그런데 이상한 것은, 처음 네 번은 문장을 정확하게 썼으나, 다섯 번째 문장에는 마지막 단어의 첫 글자가 빠져 있다. 그러고 나서 나머지 일곱 번을 쓰는 동안, 그는 계속 그 글자를 빠뜨렸다.

이 사실을 통해 우리는, 페타우스가 스스로 쓸 줄 아는 단어들을 쓰고 있었던 것이 아니라, 단순히 앞줄을 베끼고 있었다는 것을 알 수 있다. 그는 분명히 자기가 베껴 쓴 그 간단한 단어들도 실제로는 읽을 줄 몰랐을 것이다. 그런 인물이 그 지방의 공식 서기관이었던 것이다.

만일 우리가 페타우스를 고대 사회에서 ‘글을 아는’ 사람들 쪽에 포함시킨다면, 실제로 본문을 읽고 그 뜻하는 바를 이해할 수 있었던 사람들은 얼마나 되었을까? 정확히 추산할 수는 없지만 그 비율은 그리 높지 않을 것이다.