미군의 철벽같은 전장감시망과 선제 화력공격에도 불구하고 케산 기지를 점령하겠다는 지압의 집념도 끈질겼다.

2월 5일 881고지를 공격하려던 북베트남군의 공격은 사전에 경고되어 화력세례만 받고 패퇴하였다. 2월 6일 북베트남군은 미군의 감시망에 발각되지 않고 861고지 미 해병기지 가까이 접근할 수 있었다. 북베트남군은 포병, 박격포 화력의 엄호 하에 철조망 지대를 돌파하여 진지에서 미 해병과 백병전까지 전개하였으나 미 해병의 강력한 차단사격으로 증원부대를 투입할 수가 없었다. 미 해병 대대장은 진내사격(陣內射擊)을 요청한 후 과감한 역습으로 북베트남군의 공격을 격퇴하였다. 피아혼전이 된 진지에 대한 진내사격 결과는 방탄조끼를 착용한 미 해병의 피해는 적었고 그렇지 않은 북베트남군에게 많은 피해를 주어 역습이 성공할 수 있었다고 분석되었다. 격퇴된 북베트남군은 다시 재편성하여 여명 전에 재차 공격을 시도하였으나 실패하였다.

격전의 현장 861-A... 본진에서 거리가 멀어 이렇게 헬기보급밖에 할수 없었다. 이마저도 적의 대공화기를 피해야 하기에 사전에 해병 스카이호크 전폭기가 집중 폭격과 연막탄 사격을 한 뒤에야 헬기가 접근할수 있었다.

전투의 결과... 착검까지 한 처절한 육박전끝에 북베트남군을 참호밖으로 몰아낼수 있었다. 남은 것은 북베트남군의 시체뿐... 해병대원들은 물자수송에도 벅찬 헬기를 동원할수 없어 주변에 그냥 묻었다.

케산 북부의 고지전투의 한 장면으로 적을 향해 착검돌격하는 병사들과 쓰러진 동료의 생사를 살피는 해군위생병의 모습을 담은 슬라이드다. 당시 전투는 적 부상병이 위생병을 노릴 정도로 치열했기에 전투에 참가한 위생병 중 전투 종료시까지 살아남은 자는 드물었다고 한다.

2월 7일 새벽에 북베트남군 제304사단은 미 그린베레 24명과 약 900여명의 몽타냐(산악부족) 부대가 방어하는 랑베이(Lang vei) 기지에 대하여 베트남전에서 최초로 소련제 PT-76 수륙양용전차 10대와 보병, 전차 협동으로 공격하였다. 미군의 106㎜ 무반동총이 3대, B-52 폭격기가 3대의 PT-76을 격파하면서 그린베레와 몽타냐 부대는 분전하였으나 북베트남군에게 밀려 몽타냐 부대는 분산되어 버렸다. 이들은 케산 기지에 증원을 요청하였으나 북베트남군의 역 매복을 고려하여 미 해병은 증원 병력을 투입시키지 않고 북베트남군에 항공폭격을 가하면서 14명의 그린베레와 60여명의 몽타냐 부대를 케산 기지로 주간에 헬기로 철수시켰다.

미 공군이 촬영한 랑베이 기지로 이동하는 북베트남군의 PT-76

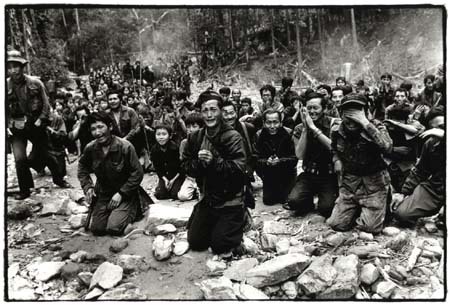

북베트남군의 포로가 된 몽타냐 게릴라들. 북베트남군은 미군에 협조하는 이들을 무자비하게 학살했다.

웨스트모얼랜드 대장은 날이 밝자 다낭(Da Nang)으로 가서 MACV 전방 사령관 에이브럼스(Abrams) 대장, 미 해병 상륙군 사령관 쿠쉬먼(Robert E. Cushman) 중장, 미 해병 제3사단장 톰킨스(Tompkins) 소장과 만나 대책을 강구하였다.

미 해병 상륙군 사령관 쿠쉬먼 중장

웨스트모얼랜드는 우선 랑베이 기지 전투에서 생존한 미 그린베레와 그들과 같이 행동하고 있는 몽타냐들을 케산 기지로 철수하도록 하고 케산 기지 일대의 주민을 철수시켰다.

또한 그는 다낭과 다낭 이북지역에 병력을 증강시켰다. 당시 이지역의 적 정세는 케산에 증원 가능한 지점에 북베트남군 1개 사단, DMZ 내에 1개 사단, DMZ 바로 북방에 2개 사단, 다낭 서측에 1개 사단, 후에(Hue) 서측에 1개 사단급 규모의 부대가 확인되어 웨스트모얼랜드는 긴장하고 있었다. 미 아메리칼(Americal) 사단, 제1기병사단 예하 2개 여단, 제101공정사단 예하 1개 여단을 증강시키고 한국군 제2 해병여단을 북쪽으로 추진시켜 다낭에 대한 미 해병의 부담을 감소시켰다. 그리고 케산 기지에 대하여 육로로 연결 작전을 계획하도록 하였다.

아메리칼 사단의 특별제작 마크. 다음과 같은 의미를 가진다고 한다. 전면의 블루 크로스는 사단을 상징하는 남십자성, 닻은 과달카날에서 받은 미국 대통령 부대표창, 붉은 화살촉과 필리핀의 태양은 필리핀 남부에서의 강습상륙작전과 이에 대한 필리핀 대통령 부대표창을 상징한다. 마지막으로 블루 크로스 앞의 검은 아메리칼 사단이 베트남전에 참전당시의 것으로 부대가 현역으로 복귀 베트남에 투입되었음을 의미한다.

2월 8일 새벽 북베트남군은 케산 기지에 대하여 공격을 하였다. 북베트남군은 포병과 박격포사격의 엄호아래 철조망을 파괴하고 기지 서측방 대대의 전초 중애의 진지까지 거의 탈취하였으나 M48전차와 협동으로 신속히 공격하는 미 해병대대의 역습을 받고 150여구의 시체를 유기한 채 패퇴하였다.

치열한 전투 후 미군

미 해병은 며칠 동안 위험한 순간을 극복한 후 전자감시 장비를 더욱 보강하여 선제 화력공격으로 적의 공격 기도를 좌절시켜 한동안 적의 공격이 없었다. 2월 29일에 북베트남군의 공격이 있었으나 이때는 사전 경고되어 방어진지 철조망선 밖에서 적을 고착시켜 화력으로 무력화시켰다.

케산 본진의 외곽에 침투하려는 북베트남군에 해병대 팬텀기가 네이팜을 투하하는 모습

케산기지 참호인근 지역의 북베트남군을 공격하기 위해 해병대 스카이호크가 저공비행하고 있다. 기체 아래 점모양은 네이팜탄이다.

이후 화력전 양상만 되풀이 되다가 3월 14일부터 북베트남군의 철수 징후가 나타나기 시작하였다. 미군은 1월 25일부터 연결 작전을 계획하기 시작하였으나 북베트남의 구정공세로 실시하지 못하였고 2월 7일 이후 계획한 작전도 악천후 때문에 실시를 미루어 오다가 4월 1일에야 연결 작전을 개시하였다.

미 제1기병사단과 상징적으로 남베트남군 공수 1개 대대를 참가시켜, 공중기동 작전으로 적을 소탕하면서 케산 기지로 진격을 개시하여 4월 6일에 남베트남군 공수대대가 케산 기지에 도착하였다. 케산 기지에서도 4월 5일에 진지 밖으로 공격을 개시하였으나 북베트남군은 케산 기지에서 공격해 나오는 미 해병대대에 역습을 가하는 오기를 부리고 퇴각하였다.

케산 기지와 연결 작전을 완료한 미군은 계속해서 라오스 국경까지 9번 도로 개통작전을 전개하였다. 미군은 강력한 화력공격 결과로 많은 전과가과 확인될 것으로 기대하였으나 이미 북베트남군이 전장정리를 완료한 뒤에 작전이 개시되어 그 성과는 미미하였다.

웨스트모얼랜드는 제101공정사단에 남베트남군 1개 연대를 증강시켜 계속해서 랑베이로부터 남쪽으로 라오스 국경지역을 따라 아샤우(A Shau) 계곡까지 지금까지 적의 성역이라고 일컬어진 지역에서 탐색 및 격파 작전을 전개하였다. 미군은 이 기간 동안에 수행된 수많은 공중기동 작전 경험을 바탕으로 현재의 공중 기동 작전 교리를 정립할 수 있었다.