글은 엔하위키에 '삼국통일전쟁'이란 항목으로 작성한 글이고

(막상 항목을 들어가면 여러가지 수정이 되어서 되서 아래 글하고는 구성이나 내용면에서 틀린 부분이 있을 겁니다.)

글의 내용 자체는 대부분 노태돈 교수의 '삼국통일전쟁사' 의 내용입니다.

(다만 나당전쟁 부분은 이상훈 교수의 나당전쟁 연구나 서영교 교수의 나당전쟁사 등을 더 참조했습니다.)

“과인의 시대는 운(運)이 어지러울 시기에 속하고 때는 다투어 싸우던 때였다. 서쪽을 정벌하고 북쪽을 토벌하여 능히 영토를 안정시켰고 배반하는 자들을 치고 협조하는 자들을 불러 마침내 멀고 가까운 곳을 평안하게 하였다. 위로는 조상들의 남기신 염려를 위로하였고 아래로는 부자(父子)의 오랜 원한을 갚았으며, 살아남은 사람과 죽은 사람에게 두루 상을 주었고, 중앙과 지방에 있는 사람들에게 균등하게 벼슬에 통하게 하였다. 무기를 녹여 농기구를 만들었고 백성을 어질고 오래살게 하였다. 세금을 가볍게 하고 요역을 살펴주니, 집집마다 넉넉하고 사람들이 풍족하며 민간은 안정되고 나라 안에 걱정이 없게 되었다. 곳간에는 언덕과 산처럼 쌓였고 감옥에는 풀이 무성하게 되니, 혼과 사람에게 부끄럽지 않았고 관리와 백성에게 빚을 지지 않았다고 말할 만하다. 스스로 여러 어려운 고생을 무릅쓰다가 마침내 고치기 어려운 병에 걸렸고, 정치와 교화에 근심하고 힘쓰느라고 다시 심한 병이 되었다. 운명은 가고, 이름만 남는 것은 예나 지금이나 마찬가지이다." "이제 갑자기 긴 밤으로 돌아가는 것에, 어찌 한스러움이 있겠는가?"

|

|

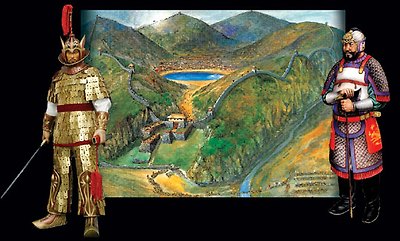

| 중장기병 전투도 ─ 삼실총(三室塚), 5-6세기, 중국 길림성 집안현 |

한국 고대 삼국시대(三國時代) 말기, 고구려(高句麗), 백제(百濟), 신라(新羅)의 대결과 그로 인한 신라의 삼국통일과정, 그리고 이 과정 속에 중국의 통일 제국들과 일본, 북방 유목민족, 넒게 보면 티베트에 이르기까지 얽힌전쟁, 전투와 외교에 대한 총괄적인 항목.

| |

| 집안 12호분 벽화의 개갑 무사 전투도 | |

| |

| 같은 벽화의 고구려군 기병의 모습 | |

| |

| 금동미륵보살반가사유상, 6세기 후반, 미상 | |

| |

| 연화문수막새, 백제 6세기, 부여 능산리사지 | |

| |

| 당나라의 구리거울 | |

| |

| 7세기경 일본 군대의 갑옷 묘사 | |

1 개요

2 '삼국 통일' 이란 개념이 성립하긴 하는가?

<del>삼국통일이란 개념이 성립을 안하면 항목 제목부터 고쳐야 하는데</del>

2.1 '신라 통일론'의 전개

|

| 최치원(崔致遠) |

신라인들의 일통삼한의식은 다름 아닌 발해(渤海)의 등장으로 중대한 도전에 직면하였다. 발해는 건국 직후 신라에 사신을 보내어 통교하였다. 이에 신라 조정은 대조영(大祚榮)에게 대아찬(大阿飡) 관등을 수여하였다. 이 대아찬은 신라의 17등 관등에서 제5등에 해당하는 진골(眞骨)에 준하는 대우를 한 셈인데, 당시까지 신라는 발해의 실체에 대한 이해가 부족하였을 것이다.

| "과연 여·제(麗濟)를 크게 무찔러서 재앙(災殃)을 제거하도록 하며, 무기를 거두고 경사를 칭송하게 하니, 옛날엔 조그마했던 세 나라가 이제는 장하게도 한 집이 되었다." |

어느 면에서는 발해가 고구려 계승 의식을 표방하여 신라의 일통삼한론에 도전하고, 당나라에서의 쟁장(爭長) 사건[6] 등으로 신라를 압박함에 따라, 신라 지배층에서는 신라 통일론을 더 강조하게 되었고, 아울러 발해를 말갈의 나라로 간주하려는 경향이 나타났을 수 있다.[7]

|

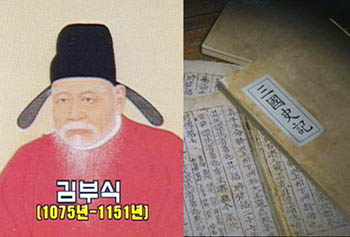

| 김부식(金富軾)과 삼국사기(三國史記) |

동아시아에서 왕조의 정통을 확립하는 방안이 앞 시대의 역사서를 만드는 일인데, 이에 따라 고쳐 고이데 앞 시기의 역사를 정리한, 흔히 구삼국사(舊三國史)로 알려진 삼국사가 편찬되었고, 이어서 12세기에 김부식(金富軾)의 삼국사기(三國史記)가 편찬되었다. 두 사서 모두 삼국의 역사를 정리한 것이고, 구삼국사의 내용은 윤곽이 전해지지 않지만, 삼국사기와 마찬가지로 신라 말까지의 역사를 정리한것으로 보이며, 신라의 삼국 통일을 인정하는 역사인식이라면 삼국시대의 역사를 하나의 사서로 편찬하고, 통일 후에 신라의 역사를 따로 신라사라는 이름으로 편찬하여야 하는것이 순리이다.

2.2 '신라 통일론'을 부정하는 여러 설

2.2.1 남북국시대론

나라를 세우고 수도를 정할 때는 그 규모가 크지 않으면 안 되며, 그 형세를 잘 살펴야 한다. 신라가 삼국을 통합한 초기에 당군이 철수한 뒤 수도를 국토의 중앙 지역으로 옮겨 사방을 제압하였다면, 고구려의 옛 땅을 차지할 수 있어, 부여와 요양 심양 지역을 우리 판도로 만들 수 있었을 것이다. 그랬더라면 어찌 저 거란이나 여진(女眞)이 홀로 그 땅을 마음대로 차지할 수 있었겠는가. 신라의 군신이 일이 성사되자 쉽게 만족하여 한 모서리에 안주하여 당장의 안전을 추구하며 나날을 보내고, 서북 지역 태반을 헌신짝 버리듯 인접한 적들에게 내주어, 마침내 그 뒤 고려조에 이르기까지 7백여 년간 계속 어려운 상황을 맞게 되어 하루도 편안할 날이 없었으니, 어찌 가히 탄식치 않으리오. |

한백겸은 신라 지배층이 안정책을 취해 고구려의 옛 땅을 방기한 것을 비판하면서, 고구려 영토의 태반을 포기한 점이 결국 나라를 곤경에 처하게 만들었다며 불만스러운 점을 비판하였다. 하지만, 그는 신라의 삼국통일 자체는 부정하지 않았다. 18세기 안정복(安鼎福)은 동사강목에서 9주5소경을 기술하면서, 위에 제시된 한백겸의 글을 인용하였다. 안정복도 고구려 영역 통합의 불완정성에 대해 불만이 있었던 것.

고려가 발해사를 짓지 않았으니, 고려의 국력이 떨치지 못하였음을 알 수 있다. 옛날에 고씨가 북쪽에 거주하여 고구려라 하였고, 부여씨가 서남쪽에 거주하면서 백제라 하였으며, 박·석·김 씨가 동남쪽에 거주하여 신라라 하였다. 이것이 삼국으로 마땅히 삼국사가 있어야 했는데 고려가 이를 편찬하였으니, 옳은 일이다. 부여씨가 망하고 고씨가 망하자 김씨가 그 남쪽을 영유하였고, 대씨가 그 북쪽을 영유하여 발해라 하였다. 이것이 남북국이니, 마땅히 남북국사가 있어야 했음에도 고려가 이를 편찬하지 않은것은 잘못된 일이다. 무릇 대씨가 누구인가. 바로 고구려 사람이다. 그가 소유한 땅은 누구의 땅인가. 바로 고구려의 땅으로, 동쪽과 서쪽 북쪽을 개척하여 (고구려의 영역)보다 더 넒었다. 김씨가 망하고 대씨가 망한 뒤에 왕씨가 이를 통합하여 고려라 하였는데, 남쪽으로 김씨의 땅을 온전히 소유하게 되었지만, 북쪽으로는 대씨의 땅을 모두 소유하지 못하여, 그 나머지가 여진에 들어가기도 하고 거란에 들어가기도 하였다. |

유득공은 남북국시대론을 개진하면서 고려 통일의 문제점을 지적했는데, 이는 결국 신라 삼국통일론을 부정하는것이나 다름없다.

|

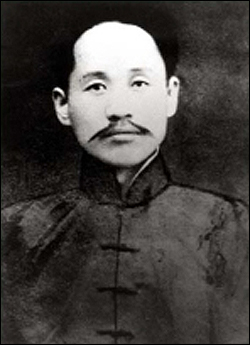

| 단재(丹齋) 신채호(申采浩) |

신채호가 1908년에 발표한 독사신론(讀史新論)에서 그는 신라의 통일을 부정하고, 신라와 발해의 양국 시대를 주중하였으며, 이종(異種)을 불러 동종(同種)을 며람은 도적을 끌어들여 형제를 죽임과 다를 바 없는 행위라면서 신라의 통합 전쟁을 비난 하였다. 신라가 민족적 역량과 영토의 축소를 가져왔으며, 외세와 결탁한 반민족적 행위로 사대주의(事大主義)의 독소를 심었다는 것이다.

2.2.2 후기 신라론

2.2.3 중국 고구려사론

2.3 검토

3 삼국통일 전쟁은 언제부터 시작하였나?

3.1 4세기 후반설

3.2 6세기 중엽설

3.3 중국 통일 제국의 등장에서 찾는 설

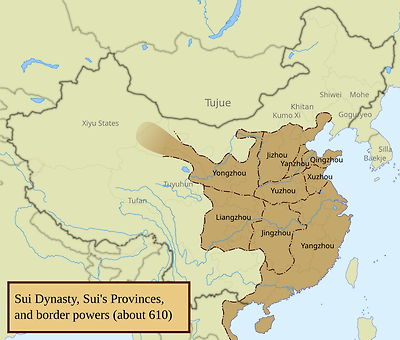

|

| 수(隋) 제국 |

통일된 중국 제국의 힘은 그야말로 가공할만 하며, 그 제국들은 지구 역사를 통틀어서도 항상 가장 강력한 영향력들을 보였다. 한국의 삼국시대가 펼쳐지던 시기, 중국은 대부분의 시기를 서진(西晉)의 멸망 후 온갖 이민족들이 난립하고 끝없는 내부 전쟁이 벌어지던 위진남북조시대(魏晉南北朝)로 이어졌고, 직접적으로 고구려 등에 군사적 영향력을 미칠 수 있던 화북의 국가들은 오호십육국(五胡十六國) 시대등의 대혼란으로 상대적으로 군사적인 위협이 덜했다.[13]

3.4 642년설

4 전쟁의 서막

4.1 수 제국의 탄생

|

| 수문제(隋文帝) 양견(楊堅) |

팔왕의난(八王之亂)과 그 뒤를 이어 밀려든 이민족으로 서진 제국이 붕괴되고 동진(東晉)이 되고, 화북에서 이민족 국가들이 끊임없이 서로 죽고 죽이며 헬게이트가 벌어진지 장장 300년 가까이가 지나 마침내 중국은 통일의 시기를 맞이했다.[14]

4.2 고구려의 반응

4.2.1 평원왕

三十二年王聞 陳 亡大懼理兵積穀爲拒守之䇿 |

수나라의 중국 통일이 의미하는 바가 무엇인지 잘 알고 있을 평원왕은 크게 두려워했고, 서둘러 병기를 수선하고 곡식을 모으면서, 대처 방법을 생각하는 등 발 빠른 행보를 보였다.

隋 髙祖 賜王璽書責以雖稱藩附誠節未盡且曰彼之一方雖地狹人少今若黜王不可虚置終湏 更選官屬就彼安撫王若洒心易行率由憲章即是朕之良臣何勞别遣才彦王謂 遼水 之廣何如 長江 髙句麗之人多少 陳 國朕若不存含育責王前愆命一將軍何待多力殷勤曉未許王自新耳王得書惶恐將奉表陳謝而未果 수 고조 (高祖)가 왕에게 새서(璽書)를 주어 질책하기를 “ 비록 번부(藩附)라고는 하나 정성과 예절을 다하지 않는다.”고 하고, 또 말하기를 “그대의 지방이 비록 땅이 좁고 사람이 적다고 할지라도 지금 만약 왕을 쫓아낸다면 비워둘 수 없으므로 마침내 관청의 아전과 하인을 다시 선발하여 그곳에 가서 다스리게 해야 할 것이다. 왕이 만약 마음을 새롭게 하고 행실을 고쳐 법을 따른다면 곧 짐의 좋은 신하이니, 어찌 수고롭게 별도로 재주있는 사람을 보내겠는가?" "왕이 요수(遼水)의 넓이를 말하나 어찌 장강(長江)만 하겠으며 고구려 인구의 많고 적음이 진(陳)만 하겠는가? 짐이 만일 포용하고 기르려함이 없고, 이전의 잘못을 질책하려 한다면 한 장군에게 명할 것이지 어찌 많은 힘을 필요하겠는가? 하여 은근히 타이르고 왕이 스스로 새로워지도록 할 뿐이다.” 왕이 글을 받고 황공해서 표(表)를 올려 사과하려고 하였으나 이루지 못하였다. |

이렇게 대립의 불씨가 보이는 와중에, 평원왕은 사망하였다. 그 뒤를 이어, 영양왕(嬰陽王)이 즉위하게 된다.

4.2.2 영양왕

5.1 1차 고구려-수 전쟁

5.2 수양제의 야욕

| “고구려는 본래 기자(箕子)가 책봉을 받은 땅으로, 한(漢)·진(晉) 때에 모두 군현으로 삼았습니다. 지금 신하가 되어 섬기지 않고 따로 외국의 땅이 되었으므로 앞의 황제께서 정벌하고자 한 지가 오래되었습니다. 다만 양량(楊諒)이 못나고 어리석어 군대가 출동했으나 공이 없었습니다. 폐하의 시대가 되어 어찌 멸망시키지 않음으로써 예의 바른 지역을 오랑캐의 고을로 만들겠습니까? 지금 그 사신은 계민(啓民)이 온 나라를 들어 모시고 따르는 것을 직접 보았습니다. 그가 두려워하는 것을 이용하여 사신을 위협해 입조하게 하십시오.” ─ 三國史記 卷第二十 髙句麗本紀 第八 |

이에 양제는 우홍(牛弘)이라는 신하에게 자신의 뜻을 선포하게 하였다.

| “짐은 계민이 성심으로 나라를 받든 까닭에 친히 그 장막에 왔소. 내년에는 마땅히 탁군 (涿郡)으로 갈 것이오. 그대는 돌아가는 날에 그대의 왕에게 마땅히 빠른 시일 내에 들어와 조회하고 스스로 의심하거나 두려워하지 말라고 아뢰시오. 보존과 양육하는 예절은 마땅히 계민(啓民)과 같이 할 것이오. 만약 조회하지 않으면 장차 계민을 거느리고 가서 그대들의 땅을 돌아볼 것이오.”─ 三國史記 卷第二十 髙句麗本紀 第八 |

이것은 수나라가 고구려에 하는 최후통첩, 실질적인 선전포고나 다를 바 없었다.

5.3 백제의 움직임

| "왕년에 고구려가 조공을 바치지 않고 신하로서의 예절을 갖추지 않았기에 장군들로 하여금 그들을 토벌케 하였는데, 고원(高元)[25]의 신하들이 겁을 내며 잘못을 시인하기에 내가 이미 용서하였으니 그들을 칠 수는 없다." ─ 三國史記 卷第二十七 百濟本紀 第五 |

이에 고구려가 그 사실을 알고 화가 나 백제의 변경을 친 적이 있었다. 하지만 백제는 무왕(武王) 시대에도 자주 수나라와 연락하였고, 607년에는 좌평(佐平) 왕효린(王孝隣)을 보내 다시 한번 고구려 공격을 제안하였다. 이는 고구려의 남진을 견제하기 위한 것으로, 또한 신라 변경에 대한 집요한 공격 등이 성과를 내었고, 혜왕과 법왕으로 이어지는 불안한 정국을 수습하면서 자신감을 가지고 국제 무대에 뛰어든 것과 일맥상통한다고 볼 수 있을 것이다.

5.4 신라의 움직임

5.5 2차 고구려-수 전쟁

5.5.1 유례없는 준비

“고구려 작은 무리들이 사리에 어둡고 공손하지 못하여,발해(渤海), 와갈석(碣石) 사이에 모여 요동 예맥 의 경계를 거듭 잠식하였다. 비록 한(漢)과 위(魏)의 거듭된 토벌로 소굴이 잠시 기울었으나, 난리로 많이 막히자 종족이 또다시 모여들어 지난 시대에 냇물과 수풀을 이루고 씨를 뿌린 것이 번창하여 지금에 이르렀다. 저 중화의 땅을 돌아보니 모두 오랑캐의 땅이 되었고, 세월이 오래되어 악이 쌓인 것이 가득하다. 하늘의 도는 음란한 자에게 화를 내리니 망할 징조가 이미 나타났다. 옛날에 정벌할 때 천자가 행하는 형벌에서 빠져 이미 앞에 사로잡힌 자는 죽음을 늦추어주고, 뒤에 항복한 자는 아직 죽음을 내리지 않았는데, 일찍이 은혜를 생각하지 않고 도리어 악을 길러, 거란 의 무리를 합쳐서 바다를 지키는 군사들을 죽이고, 말갈의 일을 익혀 요서 를 침범하였다. 또 청구(靑丘)의 거죽이 모두 직공(職貢)을 닦고, 벽해(碧海)의 물가가 같이 정삭을 받드는데, 드디어 다시 보물을 도둑질하고 왕래를 막고, 학대가 죄 없는 사람들에게 이르고 성실한 자가 화를 당한다. 사명을 받던 수레가 해동에 갔을 때 정절(旌節)이 행차가 번방의 경계를 지나야 하는데, 도로를 막고 왕의 사신을 거절하여, 임금을 섬길 마음이 없으니, 어찌 신하의 예절이라고 하겠는가? 이를 참는다면 누구를 용납하지 않을 것인가? 또 법령이 가혹하고 부세가 번거롭고 무거우며, 힘센 신하와 호족이 모두 권력을 쥐고 나라를 다스리고, 붕당끼리 친하게 지내는 것으로 풍속을 이루고, 뇌물을 주는 것이 시장과 같고, 억울한 자는 말을 못한다. 게다가 여러 해 재난과 흉년으로 집집마다 기근이 닥치고, 전쟁이 그치지 않고 요역이 기한이 없고 힘은 운반하는 데 다 쓰이고 몸은 도랑과 구덩이에 굴러 백성들이 시름에 잠겨 고통스러우니 이에 누가 가서 따를 것인가? 경내(境內)가 슬프고 두려워 그 폐해를 이기지 못할 것이다. 머리를 돌려 내면을 보면 각기 생명을 보존할 생각을 품고, 노인과 어린이도 모두 혹독함에 탄식을 일으킨다. 풍속을 살피고 유주(幽州), 삭주(朔州)에 이르렀으니 무고한 사람들을 위로하고 죄를 묻기 위해 다시 올 필요는 없다. 이에 친히 6사(六師)를 지배하여 9벌(九伐)을 행하고, 저 위태함을 구제하며 하늘의 뜻에 따라 이 달아난 무리를 멸하여 능히 선대의 정책을 잇고자 한다. 지금 마땅히 규율을 시행하여 부대를 나누어서 길에 오르되 발해를 덮어 천둥같이 진동하고, 부여 를 지나 번개같이 칠 것이다. 방패를 가지런히 하고 갑옷을 살피고, 군사들에게 경계하게 한 후에 행군하며, 거듭 훈시하여 필승을 기한 후에 싸움을 시작할 것이다. 좌(左) 12군(軍)은 누방(鏤方)·장잠 (長岑)·명해(溟海)·개마·건안 (建安)·남소·요동·현도·부여·조선·옥저·낙랑 등의 길, 우(右) 12군은 점제(黏蟬)·함자(含資)·혼미(渾彌)·임둔(臨屯)·후성 候城)· 제해(提奚)·답돈 (踏頓)·숙신·갈석 (碣石)·동이 (東▣)·대방·양평(襄平) 등의 길로, 연락을 끊지 않고 길을 이어 가서 평양 에 모두 집결하라.─三國史記 卷第二十 髙句麗本紀 第八 |

삼국사기에 묘사된 바로는 당시 수나라 군의 총병력은 113만 3천 8백 명 <del>아 씨바 할말을 잃었습니다</del> 이를 부풀려 200만이라 하였고 군량을 수송하는 자는 그 두배에 달했다. 매일 1군씩을 보내었는데 서로 거리가 40리가 되게 하고 진영이 연이어 점차 나아가니, 40일만에야 출발이 완료되었다고 한다. 부대의 총 길이가 960여리에 이르렀다고 하니……

5.5.2 수나라 군의 공격과 요동성 전투

6월 기미(己未)에 수 황제가 요동성 남쪽으로 행차하여 성과 못의 형세를 보고 여러 장수를 불러 잘못을 따져 꾸짖어 말하기를 “공(公)들은 자신이 관직의 높음을 가지고 또 집안의 지체를 믿고 어리석고 나약한 사람으로 나를 대우하려 하느냐? 서울에 있을 때 공들이 모두 내가 오는 것을 원치 않은 것은 병패(病敗)를 당할까 두려워하였기 때문이다. 내가 지금 여기에 온 것은 바로 공들이 하는 바를 보아 공들의 목을 베려함이다. 공들이 지금 죽음을 두려워하여 힘을 다 내지 않으니 내가 공들을 죽일 수 없을 것이라 여기느냐” 하였다. ─三國史記 卷第二十 髙句麗本紀 第八 |

장수들은 모두 두려워서 얼굴 빛이 잃었다고 한다. <del>사실 너님이 제일 문제인데 그렇게 말 할 수도 없고</del> 수양제와병크와 고구려군의 분전이 이어지며 수나라 대군은 요동성 근처에서 한발자국도 움직이지 못하고 있었다.

5.5.3 내호아의 수나라 수군의 움직임

5.5.4 수나라 별동대의 움직임

5.5.5 그리고 살수대첩

5.6 3차 고구려-수 전쟁

5.7 4차 고구려-수 전쟁

5.8 전쟁의 결과

6 또다른 서막

6.1 당 제국의 성립

|

| 당태종(唐太宗) 이세민(李世民) |

6.2 영류왕(榮留王)의 유화책

6.3 대야성의 참극

|

| 의자왕(義慈王) |

641년 3월, 백제의 무왕이 사망하고 의자왕이 즉위하였다. 의자왕은 궁정 내부의 문제를 정리한 뒤 곧바로 신라에 대한 공세를 강화했다. 의자왕은 642년에는 친히 군사를 이끌고 신라의 미후성(獼猴城) 등 40여 성을 공략 하였다. 단기간에 새로운 군주의 지도력을 과시하는데는 전승 이상만한것도 없으니……

춘추가 이를 듣고 기둥에 기대어 서서 하루종일 눈도 깜박이지 않았고, 사람이나 물건이 그 앞을 지나가도 알아보지 못하였다 |

김춘추는 사위와 딸을 잃어버렸을 뿐만 아니라, 정치적으로도 몹시 곤궁해진 상황이 되었다. 대야성 성주 김품석의 입신에는 아무래도 장인인 김춘추의 영향력이 있었을텐데, 대야성 상실의 주요 원인이 김품석의 부도덕 행위이니 이것은 김춘추에게 큰 짐이 된다. 김춘추는 대안을 강구해야만 했다.

6.4 연개소문의 정변

冬十月 蓋蘇文 弑王 |

有蓋蘇文者, 或號蓋金, 姓泉氏, 自云生水中以惑衆. 性忍暴. 父爲東部 大人·大對盧, 死, 蓋蘇文當嗣, 國人惡之, 不得立, 頓首謝衆, 請攝職, 有不可, 雖廢無悔, 衆哀之, 遂嗣位. 殘凶不道, 諸大臣與建武議誅之, 蓋蘇文覺, 悉召諸部, 紿云大閱兵, 列饌具請大臣臨視, 賓至盡殺之, 凡百餘人, 馳入宮殺建武, 殘其尸投諸溝. 更立建武弟之子藏爲王, 自爲莫離支, 專國, 猶唐兵部尙書·中書令職云. 개소문(蓋蘇文)이라는 자(가 있는데, 혹은 개금(蓋金)이라고도 한다. 성(姓은 천씨이며, 자신이 물 속에서 태어 났다고 하여 사람을 현혹시켰다. 성질이 잔인하고 난폭하다. 아비인 동부대인 대대로가 죽자, 개소문이 당연히 이어 받아야 했지만, 나라 사람들이 미워하여서 이어 받을 수 없게 되었다. 이에 머리를 조아려 많은 사람들에게 사죄하고, 섭직을 청하면서 시켜보아 합당하지 않으면 그 때는 폐하여도 후회가 없다고 하였다. 뭇사람들이 불쌍히 여겨서 드디어 위를 잇게 하였다. 그러나 너무 난폭하고 나쁜 짓을 하므로, 여러 大臣이 建武와 상의하여 죽이기로 하였다. 蓋蘇文이 이를 알아차리고 諸部의 兵을 불러 모아 거짓으로 크게 閱兵을 한다고 말하고, 잔치를 베풀어 大臣들의 臨席을 청하였다. 손님이 이르자, 다 죽여버리니 무려 백여명이나 되었다. 또 王宮으로 달려 들어가 建武를 죽여서 시체를 찢어 도랑에 던져 버렸다. 이어 建武 아우의 아들인 藏을 세워 王으로 삼고, 자신은 莫離支가 되어 國政을 마음대로 하였다. 莫離支란 唐의 兵部尙書 中書令에 해당하는 직위라고 한다.─ 新唐書 卷 220 東夷列傳 第 145 |

| 대신 이리가수미(伊梨柯須彌)가 대왕을 시해하고 이리거세사(伊梨渠世斯) 등 180여 인을 죽였다. 이어 왕의 어린 조카를 왕으로 옹립하였으며, 자기와 같은 성인 도수류금류(都須流金流)를 대신으로 삼았다.─ 일본서기 권20 |

신당서에 따르면 연개소문의 아버지는 동부대인이어고, 구당서 고려전에 따르면 서부대인으로 나온다. 하지만 당시 고구려의 동향을 민감하게 파악 할 수 있었던 당나라 영주도독 장검(張儉)이 정변 발발 한 달 뒤인 11월에 보낸 보고문에서 '고려 동부대인 천개소문' 등등의 언급을 하고 있으므로 동부대인으로 보는게 더 가능성이 있다. 그리고 이를 보면 정변 전 연개소문의 위치는 동부대인으로 보인다.

6.4.1 연개소문과 김춘추

新羅謀伐百濟遣 金春秋 乞師不従 |

冬王將伐百濟以報 大耶 之役乃遣伊湌 金春秋 於高句麗以請師初 大耶 之敗也都督 品釋 之妻死焉是 春秋 之女也 春秋 聞之倚柱而立終日不瞬人物過前而不之省旣而言曰嗟乎大丈夫豈不能呑百濟乎便詣王曰臣願奉使高句麗請兵以報怨於百濟王許之高句麗王高臧素聞 春秋 之名嚴兵衛而後見之 春秋 進言曰今百濟無道爲長蛇封豕以侵軼我封疆寡君願得大國兵馬以洗其恥 乃使下臣致命於下執事麗王謂曰 竹嶺 本是我地分汝若還 竹嶺 西北之地兵可出焉 春秋 對曰臣奉君命乞師大王無意救患以善鄰伹 威劫行人以要歸 地臣有死而已不知其他 臧 怒其言之不遜囚 之別館 春秋 潛使人告本國王王命大將軍 金庾信 領死士一萬人赴之 庾信 行軍過 漢江 入高句麗南境麗王聞之放 春秋 以還 겨울에 왕이 장차 백제를 쳐서 대야 (大耶)에서의 싸움을 보복하려고 이찬(伊湌) 김춘추 (金春秋)를 고구려에 보내서 군사를 청하였다. 처음에 대야가 패하였을 때 도독(都督)인 품석(品釋)의 아내도 죽었는데, 이는 춘추 의 딸이었다. 춘추가 이를 듣고 기둥에 기대어 서서 하루종일 눈도 깜박이지 않았고, 사람이나 물건이 그 앞을 지나가도 알아보지 못하였다. 얼마가 지나서 “슬프다! 대장부가 되어 어찌 백제를 삼키지 못하겠는가” “신이 고구려에 사신으로 가서 군사를 청하여 백제에게 원수를 갚고자 합니다.”라고 하자 왕이 허락하였다. 고구려의 왕인 고장(高臧)은 평소 춘추의 명성을 들었기 때문에 군사의 호위를 엄중히 한 다음에 그를 만나 보았다. 춘추 가 나아가 말하기를 “지금 백제는 무도하여 긴 뱀과 큰 돼지가 되어 우리 강토를 침범하므로 저희 나라의 임금이 대국(大國)의 군사를 얻어서 그 치욕을 씻고자 합니다. 그래서 신하인 저로 하여금 대왕께 명을 전하도록 하였습니다.”라고 하였다. 고구려의 왕이 말하기를 “ 죽령(竹嶺)은 본래 우리의 땅이니, 그대가 만약 죽령 서북의 땅을 돌려준다면 군사를 보낼 수 있다.”라고 하였다. 춘추 가 대답하기를 “신은 임금의 명령을 받들어 군대를 청하는데, 대왕께서는 어려운 처지를 구원하여 이웃과 친선을 하는 데에는 뜻이 없고 단지 사신을 위협하여 땅을 돌려 줄 것을 요구하십니다. 신은 죽을지언정 다른 것은 알지 못합니다.”라고 하였다. 고장이 그 말의 불손함에 화가 나서 그를 별관(別館)에 가두었다. 춘추가 몰래 사람을 시켜서 본국의 왕에게 알렸는데, 왕이 대장군(大將軍) 김유신 (金庾信)에게 명하여 결사대 1만 명을 거느리고 나아가게 하였다. 유신이 행군하여 한강 (漢江)을 넘어 고구려의 남쪽 경계에 들어가자 고구려의 왕이 이를 듣고 춘추를 놓아 돌려보냈다. ─ 三國史記 卷第五 新羅本紀 第五 |

|

| 태종무열왕(太宗武烈王) 김춘추(金春秋) |

이 당시 김춘추는 고구려 수뇌부와의 관계 개선을 위해 양국이 그간의 항쟁을 중지하고, 나아가 고구려가 현재 백제의 공격으로 곤경에 처해있는 신라를 군사적으로 구원해줄 것을 부탁하였다. 이에 보장왕이 죽령 이북의 땅을 원하자 김춘추는 거부했고, 이에 김춘추가 구금되자 신라 조정과 김유신은 분개하여 1만명의 구원병을 이끌고 출격, 이에 보장왕은 김춘추를 석방시켰다. 당연한 이야기지만, 이러한 보장왕의 태도는 연개소문의 태도와 다르지 않았을 것이다.

7 국제전(國際戰)

7.1.1 개전

|

| 선덕여왕(善德女王) |

신라 사신은 이 세가지 제안 중 어떤것이 좋냐, 하는 질문에 대답하지 못했다. 당태종 입장에서 이 제안은 그 자리에서 막 나온 상당히 즉흥적인 제안인듯 하며, 실제로도 그저 한 차례 해프닝 정도로 끝나버렸다. 그런데 신라 입장에선 그렇지만도 않았는데, 특히 여자가 왕이라서 업신여김을 받는다.는 발언이 그것이다. 이는 나중에 벌어진 신라 내부의 난리와 어느정도 연관성을 찾을 수도 있다.

| “ 요동은 옛 중국 땅이고 막리지 가 그 임금을 죽였으므로, 짐이 몸소 가서 이를 경략하려고 한다. 그러므로 어른들과 약속하니 아들이나 손자가 나를 따라가는 자는 내가 잘 위무할 터이니 염려할 것이 없다.”고 하고, 포백과 곡식을 후하게 주었다. 군신들이 모두 황제에게 가지 말기를 권하였다. 황제가 말하기를 “나는 알고 있다. 근본을 버리고 말단으로 가며, 높은 것을 버리고 낮은 것을 취하며, 가까운 곳을 두고 먼 곳으로 감은 셋이 모두 좋지 못하다. 고구려를 정벌하는 것이 그것이다. 그러나 개소문 은 임금을 죽이고 또 대신들을 살육하고 즐거워하고 있으므로, 한 나라의 사람들이 목을 내밀고 구원을 기다리고 있다. 의논하는 사람들은 이를 살피지 못하고 있다.”─三國史記 卷第二十一 髙句麗本紀 第九 |

당나라의 움직임이 심상치 않자 연개소문은 백금과 관원 50여명을 바치면서, 이들이 당나라 수도에 머물기를 원한다고 요청했다. 당나라 조정을 달래고 상황을 살피려는 의도로 보이는데, 연개소문이 당 사신을 박대한것처럼 당태종도 고구려 관원을 구속하고 백금을 거부하여 강경한 태도를 보였다.

7.1.2 당나라의 전쟁 준비

○ 十九年(645), 命刑部尙書張亮爲平壤道行軍大總管, 領將軍常何等率江·淮·嶺·硤勁卒四萬, 戰船五百艘, 自萊州汎海趨平壤; 又以特進英國公李勣爲遼東道行軍大總管, 禮部尙書江夏王道宗爲副, 領將軍張士貴等率步騎六萬趨遼東; 兩軍合勢, 太宗親御六軍以會之. 19년에 형부상서(刑部尙書) 장량(張亮)을 평양도행군대총관(平壤道行軍大總管)으로 삼아 장군(將軍) 상하(常何) 등과 江·淮·嶺·硤의 강한 군사 4만명·전선(戰船) 5배척을 이끌고 내주(萊州)에서 바다를 건너 평양(平壤)으로 향하게 하였다. 또 특진(特進) 영국공(英國公) 이적(李勣)을 요동도행군대총관(遼東道行軍大總管)으로 삼고, 예부상서 강화왕 도종(禮部尙書 江夏王 道宗)을 부총관(副總管)으로 삼아서 장군(將軍) 장사귀(張士貴) 등과 步兵·騎兵 6만을 이끌고 요동(遼東)으로 나아가게 했다. 兩軍이 합세하도록 한 다음, 태종(太宗)은 친히 6軍을 거느리고 가서 전군을 합류하기로 했다.─舊唐書 卷 199 東夷列傳 第 149 |

수나라와의 전쟁 당시와 달리, 이 당시 당나라 군의 자세한 전체 숫자는 명기되어 있지 않다. 이를 당태종의 패배를 드러내는것이라 꺼렸다는 말도 있는데, 반대로 당나라가 수나라의 실패를 두드러져 보이게 하기 위해 고수전쟁 당시의 기록을 일부러 과장되게 했다는 식도 있고[30] 여하간 말하는 사람마다 고무줄처럼 늘어났다 줄었다 하는 부분이라 논란이 많다.

7.1.3 신라와 백제에 대한 당나라의 압박

7.1.4 파죽지세의 당나라군

7.1.4.1 당나라 군대의 진격

7.1.4.2 요동성 공방전

|

| 무경총요(武经总要)의 당차(撞车) 그림 |

이 당시 고구려군은 상황이 몹시 좋지 않자 미녀를 단장하고 무당이 굿까지 했고, 그러는 상황에서 당나라 군대의 이세적은 포거(抛車)를 쏘아 큰 돌을 3백보까지 멀리 날려 성 안에 타격을 가했다. 남풍이 불자 당군의 정예 병력이 달려들어 성 내에 불까지 번졌고, 고함소리, 불꽃, 포격, 굿 등 그야말로 난장판 속에 마침내 당군이 성내로 진입하였다. 고구려군은 죽을 힘을 다해 싸웠으나 적이 워낙 막강하였다. 마침내 요동성이 무너지고, 이 전투에서 죽은 자가 만여 명이었다. 또한 체포된 병사가 만여 명, 남녀가 4만 명이고, 양곡이 50만 석이었다.

7.1.4.3 주필산 전투의 대패

|

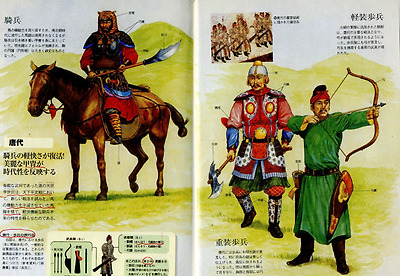

| 당군의 주력 병종인 기병, 궁병 등의 이미지 |

요동성을 단박에 무너뜨린 당군은 기세를 살려 백암성(白巖城)을 공략했고, 백암성의 성주 손대음(孫代音)이 내응함으로서 백암성 역시 함락당했다. 당나라 군대는 개모성에서 백암성이 이르는 넒은 지역을 장악, 확실한 교두보를 마련하게 되었다. 동시에 당나라 수군을 이끄는 장량 역시, 요동반도 남단에 있는 비사성을 함락시켰다. 이 부대가 당나라 본진과 합류하는것도 두려운 일이지만, 더 큰 위협은 해로를 통해 군수물자등을 보급하는데 있었다.

| "진왕(秦王)[31]은 안으로 여러 영웅을 제거하고, 밖으로 오랑캐를 복속시켜 독립하여 황제가 되었으니, 이는 한 시대에 뛰어난 인재이다. 지금 나라 안의 무리를 거느리고 왔으니 대적할 수 없다. 나의 계책으로는 병력을 멈추고 싸우지 않고 세월을 허송하며 오래 버티어 견디며 기습 병력을 나누어 보내어 그 식량을 보급하는 길을 끊는 것만 같지 못하다. 양식이 이윽고 떨어지면 싸우려고 해도 싸울 수 없고, 돌아가려 해도 길이 없으니 곧 이길 수 있다.” ─ 三國史記 卷第二十一 髙句麗本紀 第九 |

고정의가 주장한 지구전은 실제로 당태종이 가장 두려워하는 바이기도 했다. 당태종은 신하들에게 고구려군의 고연수가 취할 계책은 세가지인데 가장 상책으로 바로 고정의가 주장한 바와 똑같은 말을 하였다. 중책은 안시성의 병력과 함께 달아나는것이고 하책은 일단 싸우자는 식인데, 당태종은 고연수가 소위 그 하책을 선택할 것이라 예상했다.

7.1.5 안시성 공성전

|

| 안시성 상상도 |

당나라군은 요동성을 순식간에 함락시켰으며 고구려 역사상 최대 규모인 15만 대군도 분쇄하였다. 하지만, 당태종은 묘하게도 안시성에 대해서는 그 성주의 능력등에 몹시 우려하는 기색을 역력하게 보이면서, 이세적에게 건안성을 공격하는 방안에 대해 이야기했다. 건안성을 함락시킨다면, 안시성은 당나라 군이 함락한 지역에 둘러쌓여 있는 셈이니 이것은 성이 배 안에 있는 셈이다.

7.1.6 설연타의 움직임

7.1.7 신라와 백제의 움직임

7.2 각자의 사정

7.2.1 당나라의 입장

7.2.2 고구려의 입장

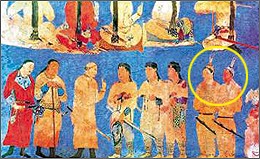

|

| 아프라시압 궁전벽화 고구려 사신 |

7.2.3 백제의 입장

7.2.4 왜국의 입장

|

| 고토쿠 덴노(孝德天皇) |

고구려와 당나라의 싸움이 한창이던 645년 6월, 왜의 조정에서 정변이 벌어졌다. 그 당시 왜의 조정을 주도하던 세력은 소가씨(蘇我氏). 6세기 중엽 불교 수용 문제를 둘러싸고 왜 조정 내의 유력 귀족들 간에 갈등이 벌어졌는데, 이 불교 수용 문제에 반대하던 모노노베씨(物部氏)와 수용을 찬성하던 소가씨가 각각 양 편을 대표하는 집단으로서 대립하였다. 소가씨는 도래인(渡來人)[38] 세력을 휘하에 포섭하면서 확대를 거듭해 모노노베씨를 타도하였다.

7.2.5 신라의 입장

7.2.6 비담의 난

十六年春正月 毗曇 廉宗 等謂女主不能善理因謀叛擧兵不克 16년 봄 정월에 비담(毗曇)과 염종(廉宗) 등이 말하기를 |

선덕여왕은 신라 최초의 여왕이고, 기록상으로 남아있는 한국 역사상 최초의 여군주이다. 진평왕에게 아들이 없어 이루어진 일인데, 이미 진평왕 말년인 631년에 일어난 이찬 칠숙, 아찬 석품의 모반 등이 구체적 예로 논급되어 왔다.

7.2.6.1 비담의 난에 대한 여러가지 견해들

7.2.6.1.1 왕권 vs 귀족 세력?

7.2.6.1.2 대당 의존파 vs 자립파?

7.2.6.2 비담의 난의 결과

댓글

댓글 리스트-

작성자多爾袞 작성시간 12.10.31 수도를 평양이나 한성으로 옮겼음 좋았겟지만 통일세력인 신라가 자신의 터전인 경상도의 수도를 버리고 올라가기엔 기득권인 신라귀족층이 반대를 심하게 했겟죠....

-

답댓글 작성자어하라 작성시간 12.10.31 신문왕때 대구로 수도를 옮기려고 했다죠 ㅎ

-

답댓글 작성자多爾袞 작성시간 12.11.01 그런데 대구나 경주나 그게그거라서.. 고구려 영토랑 이런거 바라보려면 평양이 좋은데 말이죠

-

답댓글 작성자포레스트벨 작성시간 12.11.01 신라는 한번도 평양을 먹은 적이 없지 않나요? 평양이 다시 한국 영토로 귀속되는건 후고구려-고려 대인걸로... 뭐 한성쪽으로 갈 수도 있겠지만 당시 생각하면 한성은 반대로 너무 북쪽에 치우친 수도였겠죠.

-

답댓글 작성자多爾袞 작성시간 12.11.01 안동도호부가 요동으로 물러가고 대동강 이남을 신라가 차지했고 평양을 먹을순 있었는데 수도인 경주와 너무멀고 남북국시대에 발해가 차지 한걸로 압니다.신라,발해의 국경