셔터에 병풍과 같은 예술성을 붙일 수만 있다면....

셔터와 병풍의 기능은 가림에 있지만 전혀 비슷함을 유추해낼 수 없을 정도의 차이가 있다. 병풍도 셔터처럼 공간 사이를 차단하고 가르는 구실을 하지만 셔터에 비하면 불완전하기 짝이 없다.

셔터가 거리에서 실내와 실외, 공과 사의 영역을 구분해 준다면 병풍은 실내에서 자기만의 유토피아, 내 이야기를 꿈꾸게 돕는다. 물론 병풍이 때로는 이승과 저승의 경계를 담당하기도 하지만....

셔터가 위아래 수직으로 움직이며 공간을 가른다면, 병풍은 수평으로 접히거나 펼쳐지며 공간에 자리한다. 셔터가 내려오면 안을 볼 수가 없다. 드릴로 구멍 낼 수도 없고 손가락으로 ‘뽕’ 창호지를 뚫을 수도 없다. 반대로 병풍이 둘러쳐져 있어도 보고 들으려고 맘만 먹으면 얼마든지 볼 수 있고 들을 수도 있다.

셔터는 현대적인 가림막이다. 셔터(shutter)의 기능이 안팎을 완벽하게 차단하는 것이라는 사실은 누구나 안다. 움직이는 벽 또는 문의 일종인 셔터는 도난, 파손 등으로 인한 인명 및 재산 피해를 예방하거나 최소화하는 방재 시설이기 때문이다.

셔터 디자인의 핵심이 이야기를 차단하는 것이라면 병풍은 비밀스런 이야기의 디자인이다. 셔터는 이야기가 아닌 소리를 담고 있다. 닫고 내릴 때의 스르르륵 굉음이 연상되는, 셔터는 강한 직선의 이미지다. 영화에서 방해꾼과 악당들은 동굴 안에 셔터풍의 내려오는 문을 설치해 위협감을 준다. 영화 <인디아나 존스>의 히어로가 셔터가 내려오기 전에 몸을 아래로 쭉 뻗어 밖으로 내달리던 장면은 스릴의 표상이다.

셔터에 대해 세상이 요구하는 이러한 가림막 기능을 수행하기 위해서 필요한 것은 그럴싸한 디자인의 버튼이나 신기술이 필요한 게 아니라 그저 몸 전체가 필요하다. 빨간색, 노란색, 파란색의 줄무늬가 규칙적으로 그어진 셔터는 대한민국 전국 공통의 디자인처럼 되어 있다. 그래서 셔터가 쳐진 공간은 모두 똑같아 보인다. 셔터 주위의 간판은 기능을 잃고 차단, 휴식이라는 의미로 통일된다.

사실 그 너머의 공간을 보지 못하게끔 하는 게 포인트라는 점에서는 병풍도 셔터와 비슷하지만 병풍은 완벽한 가림막으로서 보다는 주의를 분산시킴으로써 가림 기능을 한다고 해도 좋을 것이다. 보고자 하면 볼 수 있고 듣고자하면 들을 수는 있다는 얘기다.

셔터와 병풍 디자인에 대한 의인화도 미묘한 차이가 있어 재미있다. 셔터맨은 보통 능력 있는 여성 자영업자의 셔터를 밤낮 내려주는 친절하고 무해한 남편을 시사하는 반면, 병풍은 병풍처럼 배경으로 서 있는 텔레비전 속의 대책 없는 연예인들을 가리킨다.

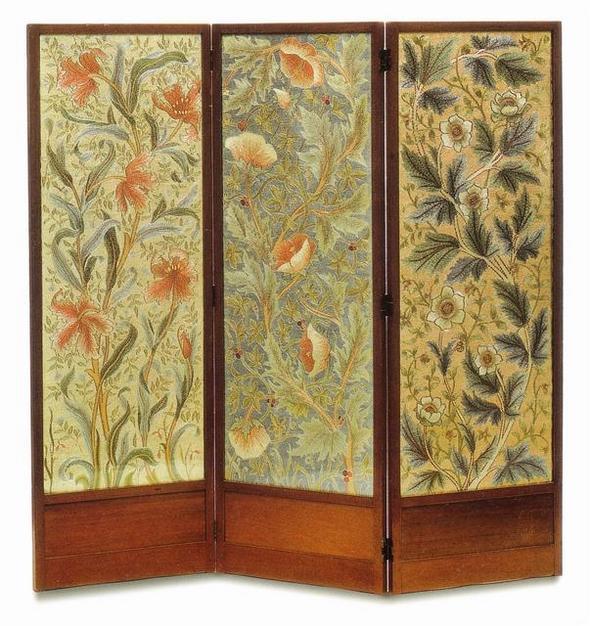

그만큼 종이나 헝겊 병풍은 철제 셔터에 비해 유약하지만 반대로 격조와 권위의 상징이기도 하다. 격조를 높이고 유지하기 위해 병풍 폭에 그려진 이야기 그림은 셔터 디자인에 비해 ‘보는 맛’을 느끼게 할 뿐 아니라 병풍에 예술적 열정과 재치도 담게 만든다. 디자이너이자 사상가였던 윌리엄 모리스의 친구 J. H. 덜이 그린 세 폭의 스크린에서 꽃과 나비가 풍성하게 춤추는 영국 빅토리아 시대풍의 낙원을 볼 수 있듯 병풍이 꼭 동양문화의 산물만은 아니다.

병풍은 그 자체가 미술이기도 하지만 옛 중국 화가가 그린 그림 중에는 병풍을 배경으로 홀로 사색에 잠긴 왕자님의 초상을 심심치 않게 볼 수 있는 것처럼 예술의 소재가 되기도 한다. 물론 셔터도 예술이라고 강변할 수는 있을 지도 모른다. 서구의 20세기 초반 디자이너들이 셔터를 본다면 기계적 청결함이 깃든 표준화된 디자인이라고 말할지 모르겠다. 몬드리안의 빨강 파랑 실험처럼 어떤 모던함의 표현이라도 있는 것일까. 내려진 셔터 면에 동네 애들이 그래피티 작업을 해놓는다면 별개겠지만 병풍의 예술성을 따라갈 만한 셔터는 아직 보지 못했다.

지금도 약간은 남아 있지만 수년전 만해도 모든 가게가 문을 꼭 닫은 일요일 오전 을지로나 종로, 청계천의 진풍경은 줄지어 서있는 가게들의 획일적인 셔터였다. 가게 주인들의 활발함이 사라진 자리를 차지한 거리의 주인공인 셔터의 을씨년스런 모습을 병풍처럼 바꾸면 어떨까. 셔터를 내리고 나면 거리의 배경막에 불과했던 셔터에 새 생명을 주는 공공미술 작업은 어려울까? 그래피티도 있을 것이고, 벽화작업도 있을 것이다.

거리를 줄지어 선 셔터들이 몬드리안적이고 획일화된 모던함에서 벗어나 자유스럽고 고풍스럽게, 그리고 때로는 그로테스크하게 되도록 함으로써 거리를 새롭게 만드는 작업이야말로 세상 모든 것이 캔버스가 되고 무대가 되는 예술의 힘은 아닐까. 물론 그렇다고 해도 셔터맨과 병풍족이 같아질 일은 없겠지만...