이어령 박사의 죽음과 장례 ①

‘죽음의 스승’의 장례는 이래선 안 되었다.

송길원 / 예수시대 동인, 청란교회 목사

“나비처럼 날아서 벌처럼 쏘겠다.”

권투의 전설, 알리(Muhammad Ali, 1942~2016)가 한 말이다. 그의 말은 세계인들의 뇌리에 깊숙이 박혔다. 언어의 강펀치였다. 그는 무대 위에서나 무대 밖에서 비유의 대가였다.

“나는 악어와 레슬링을 했고 고래와 몸싸움을 벌였으며 번개를 잡고 번개를 감옥에 던졌다. 바로 저번 주에는 돌맹이를 죽였고 바위를 다치게 했으며 벽돌을 응급실로 보냈다. 내 포스는 약도 아프게 만든다.”

경기에 앞선 기자회견에서 소리쳤다.

“리스턴은 허섭이야. 난 이 애송이 녀석을 화성 너머 목성까지 날려버릴 거야.”

알리는 특유의 독설로 상대를 자극했고 대중을 선동했다.

지난 2월 26일, 운명을 달리한 세계의 지성 이어령선생(1934~2022) 역시 언어의 직조공이었다. 그가 내뱉은 말은 모든 대중들의 생각이 되었고 사상으로 자리 잡았다. 소설가 조정래의 말처럼 민족문화의 개척자였고, 신개념의 구축자였고, 언어의 연금술사였고, 문·사·철의 통달자였고, 강연의 달인이었다.

‘디질로그(digilog)’ ‘생명자본’ ‘시학(詩學)과 신학(神學)’.....

그는 숱한 사람에게 언어의 세례를 베풀었다. 나 역시 그에게서 세례를 받았다. 어떤 신학자도 보지 못하는 눈으로 성경을 재해석했다.

“아담과 이브가 선악과를 따 먹는 게 식(食)이잖아. 선악과를 먹고 창피해서 무화과 잎으로 몸을 가렸어. 그게 의(衣)지. 그리고 하나님이 ‘너 어디 있느냐’고 물으시니 덤불 속에 숨었는데 그게 주(住)라고.”

그의 해석에 나를 혀를 내둘렀다. 나의 뇌에 뿌리 깊이 박혀있던 의식주(衣食住)가 식의주(食衣住)로 바뀐 순간이었다. 단순한 순서가 아닌 뇌 구조의 지각변동이었다.

영원한 챔피언, 알리는 죽음과 맞장을 떴다. 무려 8년 동안이나 자신의 장례식을 계획했다. 흑인 복서이자 무슬림으로서 자신이 갖는 상징적 의미를 잘 알아서였다. 이어령선생도 생의 마지막 자신의 죽음과 맞닥뜨렸다. 죽음을 피하지 않았다. 일체의 항암치료나 투약을 거부한 채 죽음을 응시했다. 알리가 그랬던 것처럼 선생도 장례에 대한 확고한 의사를 밝혔다.

조선비즈의 김지수 기자가 물었다.

-“장례식은 어떻게 하고 싶으신데요?”

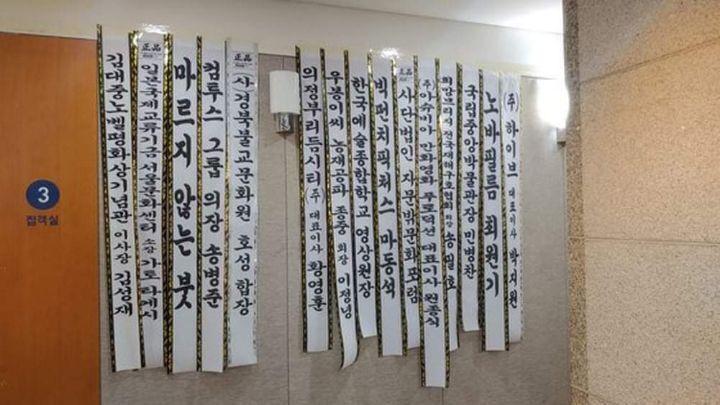

“집에서 몇 사람만 딱 불러서 가볍게 하고 싶어. 왜 다들 마지막 가는 길을 무겁게 하고 가나? 병원으로 왜 불러? 병원이 사람 고치는 데지, 장례하는 데야? 화환 길게 줄 세우고 한쪽에는 환자들, 한쪽에는 죽어서 나가는 사람들‧‧‧‧‧ 그런 나라가 전 세계에 어딨나?”

나는 생각했다. 고령의 나이에도 녹슬지 않을 수 있구나. 선생은 달랐다. 그가 문명과 문화의 비평가답게 남긴 장례비평에 탄복했다.

김기자가 다시 물었다.

-“그래서 미리 말씀은 해두셨어요?”

“나는 살던 자리에서 죽을 거라네. 나랑 생활하던 사람이 마지막 눈을 감겨줄 테지. 알지도 못하는 사람들 몰려와서 꽃다발 놓지 말라고 했어. 장례식장 가면 옆에서는 불경 때리고 건너에서는 찬송가 부르고 저쪽에서는 화투 치고. 먹기는 왜들 그렇게 먹어. 장례식 와서 왜 그렇게 먹냐고. 조용히 여기 뜰에 몇 사람 오면, 내가 좋아하는 노래나 틀어놓으라고.”(이어령의 마지막 수업 중)

그런데 이런 장례의사와 달리 그의 장례식은 도돌이표가 되었다. 장례감독으로 내가 가장 안타까워하는 부분이다. 굴렁쇠로 전 세계를 숨죽이게 했던 연출이 떠올랐다. 선생을 따르는 문화기획자들이 끼어들 틈이 없었던 것일까? 아니면 천년동안 변하지 않는 장례문화의 뿌리가 그토록 지독한 건가? 부음 소식을 듣고 떠나보내는 닷새 내내 그의 죽음만큼이나 가슴 아팠다.

10년이면 강산도 변한다고 했다. 그런데 10년 전, 딸 민아목사를 떠나 보낼 때의 장례식이 전혀 다르지 않는 판박이였다.

더더구나 그 자유로운 영혼을 영정사진의 영정 띠로 가둘 일은 뭔가? 유족들의 손에 계급장처럼 붙은 완장은?

‘죽음의 스승’이 된 선생은 어느 날 자신을 ‘아무것도 없는 빈 벌판에 집을 세우러 가는 목수’라고 말한다. 이어 ‘목수는 집을 짓는 사람이지 새집에 들어와 사는 사람은 아니라’며 세워놓고 떠나면 그때 이 집 주인이 올 것이라 했다. 난, 이 말에 희망을 건다.

그가 세워놓고 떠난 ‘죽음의 집, 장례’

새 주인들이 낡은 가구는 집어치우고 새 가구로 새 단장을 꾸며야 할 것이라고.

그를 안타까움으로 떠나 보낸자들에게 남겨준 과제다.

※ 죄수(罪囚)의 수(囚)는 ‘죄인 수’, ‘가둘 수’다. 시신의 결박까지도 모자라 영정까지 검은 띠로 가둔다. 또 한 번 죄인이 된다. 두 번의 죽음이다.

‘사진의 완장’에 이어 팔뚝의 완장에 계급장을 단다. ‘넉 줄 완장은 맏 상주가, 석 줄은 나머지 아들들이, 두 줄은 사위가, 한 줄은 손자·형제’ 마치 전통인양 통용되는 일들 모두 장의업자들이 만들어낸 것이다.

마치 수화물 꼬리표 같은 상장(喪章)도 그렇다. 상장과 완장은 항일인사들이 장례식에 모여 집회를 열지 못하도록 도입된 것으로 추정된다. 광복 이후에도 없어지지 않았다. 69년 ‘가정의례준칙’은 삼베로 만든 상장을 가슴에 달도록 규정했다. 2009년 ‘건전 가정의례준칙’에도 상장 조항이 있다. 완장은 가정의례준칙에선 빠졌지만 끈질기게 살아남았다.