이어령 박사의 죽음과 장례 ③

장례의 품격을 생각하다.

송길원 / 예수시대 동인, 청란교회 목사

1883년, 조선 최초의 외교사절단 보빙사(報聘使)의 정사(正使) 민영익(閔泳翊)이 태평양을 건넌다. 미국으로 가는 배 안에서 내내 유학(儒學) 책을 읽었단다. ‘공자왈 맹자왈’

드디어 9월 18일, 뉴욕의 한 호텔 대회의장에서 미국 21대 대통령 체스터 아서(Chester A. Arthur)를 만난다. 그가 비스듬히 지켜보고 있는 가운데 민영익은 마룻바닥에 엎드려 ‘머리를 조아려 예’를 올린다.

요즘말로 참 우픈 이야기다. 그로부터 1세기 하고도 반세기를 눈앞에 두고 있는데 우리는 여전히 ‘넙죽 절’에서 벗어나지 못하고 있다. 매너 선생 신성대는 이를 정확히 꼬집는다. 코가 땅바닥에 닿도록 납작 엎드려 절하는 민족은 전 세계에서 일본인과 한국인뿐이라고. 동양 예법의 종주국인 공자의 나라 중국에서도 이런 인사법은 없다. ‘한데 왜 이 두 나라만 그 같은 인사법이 일상화되었을까?’를 묻는다. 그리고 답한다.

“첫째 원인은 오랜 ‘사대(事大)문화’ 때문이겠고, 다음은 방에서 신을 벗게 되는 ‘온돌방과 다다미’방 때문일 것이다. 특히나 한민족은 중국인들보다 더 납작 엎드려서 중국인들이 보기에 기특할 정도로 예의 바른 오랑캐라는 인식을 심어 주려 했던 것 같다. 동방예의지국(東方禮義之國)이란 곧 동방배례지국(東方拜禮之國)인 셈이다. 그렇게 해서라도 오랑캐 딱지를 떼고 문명국으로 대접받고 싶었던 것이다.”(신성대 칼럼에서 인용)

만약 이 글을 이어령선생이 접했다면 어떻게 반응하셨을까?

선생은 노태우 정부가 들어서면서 문공부 장관 제의를 받았지만 ‘공보’가 싫어서 거절하셨단다. 후에 순수 ‘문화부’로 정부조직이 개편되었을 때에야 문화부장관으로 취임하셨다. 스스로도 초대 문화부장관이란 칭호를 자랑스러워하셨던 것 같다. 그 많은 칭호가운데 위패에 새겨진 ‘문화부장관 이어령’이 그것을 말해준다.

선생은 실제로 많은 문화 변혁을 시도했다. 노견(路肩)을 ‘갓길’로 바꾸는 일에서부터 문화의식을 심는데 천착했다. ‘움직이는 미술관·도서관·박물관·음악당’으로 병원, 고아원, 요양소를 방문, 문화예술을 만나게 한 것도 선생의 작품이었다.

전해 듣는 바로는 장례문화제를 염두에 두고 고민하셨다고 한다. 나는 선생이 가장 먼저 바꾸고 싶었던 것이 무엇일지 헤아려 보았다. 깊은 고민이 필요 없었다. 문명사회가 왔는데도 사라지지 않고 살아있는 ‘납작인사’였을 것이다. 선생은 ‘쫄지 마’라고 얼마나 많이 가르치셨던가? 아니 스스로도 1930년대나 쓰는 ‘보헤미안’으로 불리는 것을 거부하셨다. 한사코 ‘글로벌리스트’로 불리기를 원하셨지 않은가. 변방의 작은 나라가 이제는 글로벌의 문화중심에 우뚝 섰다. 그런데도 매너만큼은 국제 표준을 따르지 못한다. 대표적인 것이 악수와 절을 동시에 한다. 이 역시 우픈 인사다. 아직도 눈 맞춤이 서툴다.

키케로(Marcus Tullius Cicero)는 ‘모든 것은 얼굴에 있다’고 했다. 심지어 에마뉘엘 레비나스(Emmanuel Levinas)는 타자의 ‘얼굴’을 신(神)이 말하는 장소라고까지 했다. 눈 마주쳐 마음 비춰 주는 애도가 가장 진정한 애도다. 선생이 말한 ‘눈물 한 방울’ 말이다.

선생은 자신의 쓴 희곡이 무대에 올라갈 때 연기지도, 무대감독까지 도맡았다고 했다.

“비가 지붕에서 떨어지면 카메라 아래로 내려가라.... 하수구에서 삽질하는 사람, 골목 끝 빨간 레이코트 입고 싹 지나가는 유치원생을 잡아라... 당시만 해도 필름 값 아까워 못 찍던 이미지 컷을 내가 감독 쫓아다니며 찍으라고 성화를 했었어(웃음)”(이어령의 마지막 수업 중)

선생이 장례감독을 맡았다면 아마도 가장 많이 성화를 부렸을 것이 도우미들의 출현이 아니었을까? 언제부터인가 우리 장례는 도우미들의 무대가 되고 말았다. 배우는 우선 얼굴이 예뻐야 한다. 하지만 모델은 미모를 기준 삼지 않는다. 모델의 사명은 걸친 옷을 빛나게 해야 한다. 도우미도 그렇다. 앞에서 설쳐 되면 안 된다. 그림자처럼 도움을 주어야 한다. 그런데도 도우미들이 나서 영정사진을 가로막는다. 앞장서서 조문행렬을 이끌고 지휘한다. 이런 것을 꼴불견이라 한다.

거기다가 운구하는 일은 정말 가관이다. 마치 짐짝 끌어내듯 관을 무릎 높이에 눕혀 든다. 전통 상여는 어깨위로 울러 매었다. 정승 행차도 상여 앞에서는 멈춰 섰다. 신분이 천한 사람이거나 행악자라 할지라도 고개를 숙였다. 장례를 통해 인간 존엄성이 드러나는 가장 뛰어난 상징이다. 이를 디그니티(dignity 위엄·품위)라 한다. <왕의 남자>에서 주인공 장생이 뇌까린다.

“세상은 왕 맘이지만, 놀이판은 내 맘이니 한번 해 본 소리예요. 누구 맘대로? 세상은 왕 맘이지만, 놀이판에선 아냐.” 그렇다. 줄 위에서는 광대가 왕이듯 죽음 앞에서는 죽은 자가 왕이 맞다.

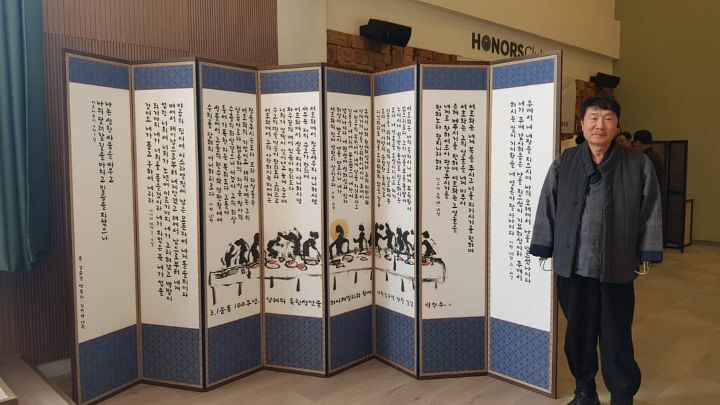

바꿀 문화는 한둘은 아닐 것이다. 디지로그 장례를 이야기할 때 가장 탁월한 것이 병풍과 RESEel이다. 병풍이 뭔가? 집안에 들여놓은 ‘자연’이다. 산수화의 ‘예술’이고 고사성어로 가득찬 ‘인문학’의 정수다. 생애의 첫해를 맞이하는 돌잔치를 병풍 앞에서 벌였다. 혼인식도 회갑연도 병풍을 펼치고야 시작되었다. 죽음이 찾아온다. 이번에는 병풍 앞이 아닌 뒤로 주검을 안치했다. 병풍은 삶과 죽음의 경계선이었다.

여기에 시신저온냉장장치인 RESTel이 함께 한다. 완벽한 디지로그다. 그러면 지금의 화려한 허깨비 꽃장식도 사라진다. 망자와 비대면으로 조문을 하는 나라는 일본과 한국밖에 없다지 않은가. 장례란 산 자와 죽은 자가 대면하여 이별을 고하는 의식이다. 이래서 서구에서는 고인의 친견(親見·viewing)을 가장 중요하게 여긴다. 우리도 그랬다. 그게 빈소(殯所)였다. 그런데 빈소는 자취조차 사라졌다. 시신은 사물함에 포개서 보관한다. 시신창고다. 고인도 없는 곳에 멋쩍은 영정사진을 놓고 꽃 잔치로 장례를 치른다. 조화(弔花)도 이미 준비해 놓은 것을 줬다 빼앗다를 되풀이한다. 부풀려진 장례비용은 뻥튀기가 된다. 단골도 고객도 없는 유일한 장사다.

병풍과 RESTel 하나면 지금의 폐해를 한 방에 날려 보낼 수 있다. 선생이 싫어했던 ‘병원 영안실’ 장례가 아닌 마을회관, 교회, 성당 공공시설을 다양하게 이용할 수 있다. 스몰 웨딩처럼 작은 장례식이 들불처럼 번져갈 수 있다. 선생이 못다 하신 장례문화의 변혁이 가능해진다.

선생은 장관 재직시절 직원들에게 문화의식을 독려했다고 한다.

“문화는 바람개비 효과를 가져 옵니다. 바람이 바람개비를 돌게 하듯이 여러분은 바람이 되어야 합니다. 여러분은 정치경제처럼 딱딱한 현실(바위)에 이끼같이 포근한 문화를 입히는 철저한 전달자가 되어야합니다. 여러분은 우물물을 퍼 올리는 두레박, 자신을 태워 남을 일으키는 부지깽이가 되어야 합니다.”(이경문 전문화부 차관 추모의 글 중)

이제 남은 자들인 우리가 ‘두레박’이 되고 ‘부지깽이’가 되자.

※ 고개숙인 조문, 인도 뉴델리에서 삼성 이재용, 놀란 표정의 나렌드라 모디 인도 총리

※ ※ 상여와 관 운구 장면

※ ※ ※ 성조기와 삼색기로 덮인 장례의 풍경

※ ※ ※ ※ 마지막 사진이 시신창고의 모습, 병풍과 함께 정원형 RESTel이다. 줄리안 클레어(Julian Clare) 아일랜드(Ireland) 대사가 흥미롭게 살펴보고 있다. 하이패밀리에 준비되어 있다.