찬송가 묵상 #189-1

마귀들과 싸울지라

(Battle Hymn of the Republic)

찬양곡: 348장 마귀들과 싸울지라

영어제목: Up and Fight Against the Devil.

작사자: 미다니 다네끼지 (三谷種吉, T. Mitani, 1868-1945)

작곡자: 존 윌리엄 스테프 (John William Steffe, 1833-1911)

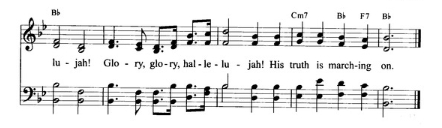

찬송곡조(Hymn Tune): BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC

찬송가사:

1.

마귀들과 싸울지라 죄악 벗은 형제여

담대하게 싸울지라 저기 악한 적병과

심판 날과 멸망의 날 네가 섰는 눈 앞에

곧 다가 오리라

[후렴]

영광 영광 할렐루야 영광 영광 할렐루야

영광 영광 할렐루야 곧 승리하리라

2.

마귀들과 싸울지라 죄악 벗은 형제여

고함 치는 무리들은 흉한 마귀 아닌가

무섭고도 더러운 죄 모두 떨쳐 버리고

주 예수 붙들라

3.

마귀들과 싸울지라 죄악 벗은 형제여

구주 예수 그리스도 크신 팔을 벌리고

너를 도와주시려고 서서 기다리시니

너 어서 나오라

[원곡의 유래]

이 찬송의 유래는 참으로 재미있다.

미국의 남북전쟁이 일어나기 9년 전인 1852년 버지니아주 리치몬드(Richmond)에 사는 윌리엄 스태프(John William Staffe)가 소방대원으로 있는 친구의 부탁으로 소방대원 행진곡을 하나 지어 주었는데 그 곡이 매우 씩씩하고 박력이 있어서 캠프집회 때 사용하려고 찬송시와 결합시켜서 불렀는데 그것이 ‘보라, 형제들이여 오시지 않으려오?(Say, Brothers, Will you meet us?)’라는 찬송가였다.

그러던 1859년 10월 16일 북군의 한 병사 존 브라운(John Brown)이 하프(Harper)의 나룻배를 기습하다가 남군에게 붙잡혀 같은 해 12월 2일 목이 달려 사형을 당했다.

이것이 계기가 되어 남군들은 ‘They hanged John Brown to a sour apple tree(존 브라운을 신 사과나무에 목을 매달아 죽였다.)’라는 노래의 곡으로 불렀다.

이때 어느 자칭 노예제도 폐지론자가 아들의 도움을 받아가며 전 미국의 노예를 해방시킬 길을 모색하고 있었는데 묘하게도 그의 이름도 존 브라운(John Brown)이었다.

그래서 다시 이들의 노래에는 ‘John Brown's baby had a cold upon its chest.(존 브라운의 아기 가슴이 감기 걸렸네.)’라는 노래가 더해졌다.

그런데 이 노래가 퍼지고 퍼져서 북군에게까지 전해졌다.

북군은 이 노래의 가사를 ‘Hanging confederate president Jefferson Davis to a sour apple tree.(남군 대통령 제퍼슨 데이비스를 신 사과나무에 목을 달고)’라는 가사로 바꿔 불렀고 어떤 열렬한 양키(Yankee, 남북전쟁 당시의 북부 사람)들이 이 노래에다가 ‘영광, 영광 할렐루야’의 후렴을 만들었는데, 참으로 웃지 않을 수 없는 노래가 되었다.

즉 남부 대통령 제퍼슨 데이비스를 사과나무, 그것도 신 사과나무에 목을 매 달아 죽인다는 노래를 만들어, 찬송가 중에서도 가장 아름다운 부분이 될 수 있는 ‘할렐루야’ 즉 ‘주를 찬양한다’라는 뜻의 말을 붙였으니 말이다.

https://youtu.be/QHCfWL5SUeY

이 노래가 북군에서 열심히 불리고 있던 1861년 가을 이 찬송의 작시자 쥴리아 워드 하우(Julia Ward Howe) 여사가 그의 남편 하우 박사와 그들의 교회 담임목사 제임스 프리맨 클라크(James Freeman Clarke) 박사와 매사츄셋츠주 지사 죤 앤드루스(John A. Andrews)등이 링컨 대통령의 초청으로 워싱톤 D. C.를 방문하였다.

링컨 대통령은 이들을 워싱톤시에서 좀 떨어진 포토맥(Potomac)에서 열리는 연방군의 사열 관람객으로 초청했다.

이 사열이 한창 진행 중인데, 적의 급격한 이동으로 갑자기 행사를 중지하고 군대들은 적진을 향하여 출동하고 있었고 초청받은 사람들은 워싱톤으로 돌아오고 있었다.

이때 병사들이 ‘John Brown's body lies a-mouldering in the grave(죤 브라운의 시체는 무덤에서 썩고 있다.)’라는 노래와 남군 대통령 제퍼슨 데이비스의 목을 매달아 죽인다는 군가를 부르며 나가는 것이었다.

이 노래를 듣던 클라크 박사는 ”노래의 곡은 매우 감동적이고 씩씩한데~~.“라고하며 ”하우여사! 저 곡에 맞는 더 좋은 가사를 지어봄이 어떨까요?“라고 했다.

그 곡이 하우 여사의 마음에 드는 참으로 좋은 곡이라는 생각이 되었다.

하우 여사는 호텔로 돌아와서 잠자리에 들었으나 군인들이 부르던 노래곡이 그의 귓전에서 떠나질 않았다.

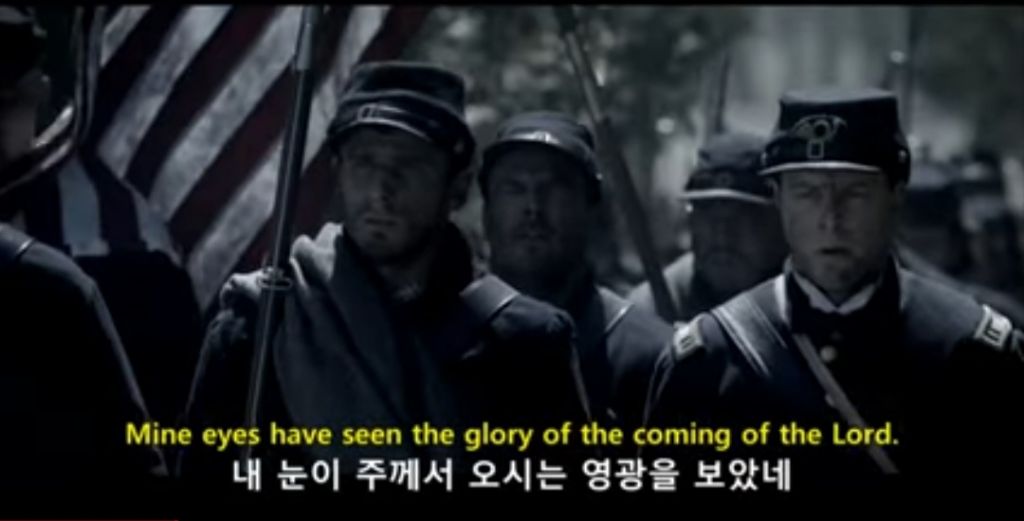

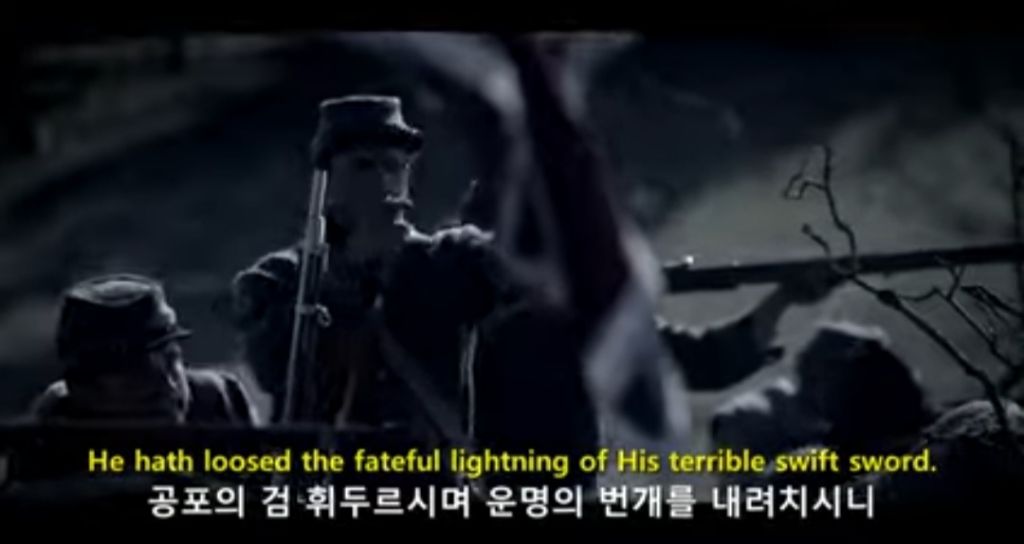

드디어 그는 잠자리에서 일어나 잠옷을 입은 채 그 곡에 맞는 시를 썼는데 그 시가 유명한 찬송시 ‘주가 오시는 영광을 보았노라(Mine eyes have seen the glory)’가 된 것이다.

하우 여사가 보스턴으로 돌아오자 <월간 애트란틱(Atlantic Monthly)>지의 편집인이었던 제임스 휠드스(James T. Fields)에게 보냈다.

그는 이 찬송시의 내용을 검토한 후 ‘공화국 전투찬송(Battie Hymn of the Republic)’이라고 제목을 다는 것이 좋겠다고 제안했고 1862년 2월호에 5절 전부를 실었다.

그러나 많은 찬송가가 3절을 생략했다.

미국의 유일교 찬송가 작가와 찬송에서 저자 헨리 월드 후트(Henry Wilder Foote)는 주장하기를 이 찬송이 전술한 바와 같은 세속적이고 적의(敵意)가 가득한 노래의 내용이 거룩한 찬송으로 바뀌는데 크게 기여한 사람은 맥카브(C. C. McCabe) 군목의 역할이 컸다고 다음과 같이 기록하였다.

”후에 감리교 감독이 된 맥카브(C. C. McCabe) 군목이 <월간 애트란틱>지에서 이 찬송시를 발견하기 전까지는 그의 관심을 모으지 않았었다.

그러나 맥카브 군목이 이 찬송이 훌륭한데 감동되어 그가 예속되었던 제122 오하이오 지원군 보병 연대에서 처음 가르쳤었고 다른 부대에서도 가르쳤다.

그리고 그가 포로가 되어 리비 포로수용소(Libby Prison)에 수용되어 있을 때 그 수용소에서도 가르쳤다.

그 후 이 찬송은 군가가 되어 전 북미에서는 애국심의 표현으로 모두 부르게 되어 빠른 속도로 전달되어 나갔다.”라고 하였다

참으로 이상한 것은 남군의 본부요 남부의 수도 리치몬드(Richmond)에서 발생한 노래가 한동안 캠프집회에서 사용되었던 성가로 이용되었다가 북군병사 존 브라운(John Brown)을 지탄하는 노래로 변했고, 다시 노예제도 폐지론자인 또 하나의 존 브라운(John Brown)의 지탄노래로 발전하였으나 또다시 남부 대통령 제퍼슨 데이비스를 규탄하는 노래로써 북군이 불렀었다.

그렇지만 한 여인의 손을 빌려 세기에 유명한 찬송가로 승화된 것이다.

노래는 국경이 없고, 원수가 없다.

더욱이 이 노래가 거룩한 찬송이 된 후로는 더욱 그러했을 것이다.

[여러 나라에서의 편곡과 개사]

이 곡은 여러 나라로 퍼져가면서 다양하게 편곡되거나 개사 작업이 이루어졌다.

곡조의 역사가 나름 화려한데 원래는 소방대 노래인 ‘말해, 버머스 우리를 만나줄래?(Say, Bummers, Will You Meet Us?)’였다고 한다.

이후 작곡자 윌리엄 스테프가 캠프집회 찬송으로 버머스 대신에 형제들이라고 바꾸어 'Say, Brothers, WIll You Meet Us?'로 개작했는데, 전쟁이 일어나면서 병사들이 'John Brown's Body'로 개작했고, 이것을 하우가 'Battle Hymn of the Republic'으로 다시 개작한 것이 현재의 노래이다.

이후에도 이런저런 노래의 곡조로 다양하게 애창되고 있다.

원 가사를 보면 군가라기보다는 씩씩한 찬송가에 가깝고, 실제로도 전쟁 이후에는 찬송가로 널리 불렸다.

한국 개신교 찬송가에도 가사를 개사해서 ‘마귀들과 싸울지라’로 실려있다.

‘영광 영광 할렐루야’라는 후렴구가 유명하다.

제목이랑 앞부분 가사는 몰라도 후렴구는 다들 알 정도이다.

[미국에서의 변천]

이 곡은 미국 남북전쟁동안 일종의 애국가로 불려졌다.

뿐만아니라 세계 각국으로 퍼져나가 다양한 내용으로 개사가 되어 불려지기도 했는데 몇 가지 사례를 정리해 보았다.

먼저 제2차 세계대전 동안 미국의 공수부대원 사이에서는 이 노래를 개사한 ‘Blood Upon the Risers(낙하산 줄에 묻은 피)’로 군가를 대신했다.

<공화국 전투 찬가>의 음정을 그대로 가져와 번안한 곡으로, 그 가사는 모두 8절로 된 신병 낙하산부대원이 낙하산 전개에 실패해 추락사한다는 내용이다.

1절만 소개하면 다음과 같다.

He was just a rookie trooper and he surely shook with fright,

He checked off his equipment and made sure his pack was tight;

He had to sit and listen to those awful engines roar,

"You ain't gonna jump no more!“

그 친구는 신병이었고 겁에 질려 떨고 있었지

장비를 점검하고 군장을 단단히 쌌다네

앉아서 그 끔찍한 엔진이 으르렁거리는 소리를 들었어야 했는데

"너는 다시는 뛰지 못하겠지!"

(CHORUS)

Gory, gory, what a hell of a way to die,

Gory, gory, what a hell of a way to die,

Gory, gory, what a hell of a way to die,

He ain't gonna jump no more!

(후렴)

피가 철철, 피가 철철. 개죽음이로다.

피가 철철, 피가 철철. 개죽음이로다.

피가 철철, 피가 철철. 개죽음이로다.

그 친구 다시는 뛰지 못하겠지!

1953년 마리안 앤더슨은 포드 50주년 기념쇼의 일환으로 NBC와 CBS 네트워크를 통해 생중계된 6천만 명의 텔레비전 청중 앞에서 이 노래를 불렀다 .

1960년 몰몬 태버내클 합창단은 이 노래로 보컬 그룹 또는 합창단의 최우수 연주 부문 그래미상을 수상했다.

Judy Garland는 1963년 12월 그녀의 주간 TV 쇼에서 이 노래를 불렀다.

그녀는 원래 존 F. 케네디 대통령이 암살되었을 때 헌정쇼를 하고 싶었지만 CBS가 허락하지 않았기 때문에 그의 이름을 언급하지 않고 노래를 불렀다.

영국 수상인 윈스턴 처칠도 이 노래를 가장 애창했다고 하며, 컨트리 작곡가 미키 뉴베리가 작곡하고 연주한 1971년 노래 메들리인 ‘미국 3부작’에 포함된 세 개의 미국 노래 중 하나이기도 하다.

또한 문화적인 분야에서는 ‘Battle Hymn of the Republic’의 가사는 마틴 루터 킹 주니어(Martin Luther King Jr.) 박사의 설교와 연설, 특히 3월 25일 앨라배마주 의사당 건물 계단에서 ‘How Long, Not Long’이라는 연설에서 나타난다.

1965년 셀마에서 몽고메리 행진을 성공적으로 마친 후, 암살 전날 밤인 1968년 4월 3일 저녁 테네시주 멤피스에서 마지막 설교 ‘I've Been to the Mountaintop’에서 전했다.

사실 킹 목사의 마지막 공개 발언인 후자의 설교는 ‘전투찬가’의 첫 가사로 끝맺는다.

노스캐롤라이나의 마이클 B. 커리 감독은 성공회 최초의 아프리카계 미국인 감리 감독으로 선출된 후 2015 년 7월 3일 교회 총회에서 설교를 하면서 하나님의 사랑의 메시지. ‘영광, 영광, 할렐루야, 그의 진실이 행진하고 있습니다’라고 선포한 후, 버락 오바마 대통령의 편지가 낭독되어 커리 주교의 역사적인 선거를 축하했다.

커리 감독은 설교 중에 ‘Battle Hymn’을 인용하는 것으로 유명하다.

프랑스 노르망디에 있는 미국 묘지의 전사자 조각상 발치에는 ‘내 눈이 주의 강림의 영광을 보았노라’라는 문구가 새겨져 있다.

이 곡은 1970년 제2차 세계대전 전쟁 코미디인 Kelly's Heroes 와 1999년 공상과학 서부 영화 Wild Wild West를 포함하여 애국적인 음악이 필요한 많은 영화에서 중요한 역할을 감당하기도 했다.

1절의 가사는 John Steinbeck의 아내 Carol Steinbeck에게 그의 1939년 걸작 The Grapes of Wrath의 제목을 부여했다.

마지막 구절의 두 번째 마지막 줄의 단어는 Leonard Cohen의 노래 ‘Steer Your Way’에서 의역되었다.

원래 The New Yorker 잡지에 시로 실렸는데, ‘그가 사람을 거룩하게 하기 위해 죽으신 것처럼 우리도 사람을 자유롭게 하기 위해 죽자’는 ‘그가 사람을 거룩하게 하기 위해 죽으셨으니 값싼 물건을 만들기 위해 죽자’가 된다.

[스포츠계에서의 사용한 음악]

또한 스포츠 분야에서도 이 곡을 차용한 것이 많다.

영국의 유명 프로 축두팀인 맨체스터 유나이티드의 응원가가 대표적이다.

후렴의 ‘영광, 영광, 할렐루야!’ 부분을 영국 및 스코틀랜드 프리미어 리그의 팬들이 채택한 것이다.

맨체스터 유나이티드 팬들은 1983년 FA컵 결승전에서 ‘영광, 영광 맨유’라고 불렀던 것이다.

이들과 다른 영국 팀들 사이에서 인기를 얻은 결과, 그것은 국제적으로 그리고 다른 스포츠 코드로 퍼졌다.

퍼져간 범위는 호주 럭비 리그 팀인 South Sydney Rabbitohs (Glory, Glory to South Sydney) 및 A-League 팀 Perth Glory의 팬들 사이에서 인기를 얻은 것이다..

브라이튼 팬들은 ‘내 눈은 주님의 오심의 영광을 보았고, 그는 브라이튼 앤 호브 알비온에서 뛰었고 그의 이름은 피터 워드입니다’라고 노래하며 1970년대의 전설을 축하하였다.

이 외에도 스포트의 공식 비공식 행사에서 이 곡을 패러디한 것으로 많이, 그리고 자주 이용되고 있다.

이 멜로디는 인도 육군 아삼 연대의 행진곡인 ‘Badluram ka Badan’ 또는 ‘Badluram's Body’에서 사용되는데, 후렴구는 ‘Glory Hallelujah’ 대신 ‘Shabash Hallelujah’이다.

Hindustani에서 ‘Shabash’라는 단어는 ‘축하합니다’ 또는 ‘잘 했어’를 의미한다.

일본에서는 이 멜로디를 차영하여 ‘ともだち讃歌(Tomodachi Sanka)’ 로 동요로 사용되었고, 미다니 다네끼지 목사에 의해 가사를 만들어 찬송가로 사용되었다.

[한국에서의 경우]

우리나라에서 어린이 율동송인 ‘복남이네 어린 아기 감기 걸렸다’의 전반부 멜로디로, 트윈폴리오(윤형주.송창식)의 ‘회상의 노래’로, 그리고 조영남의 ‘영광 영광 대한민국’으로, 개사하여 불리면서 오랫동안 많은 사랑을 받고 있다.

이에 위의 세 가지 노래의 가사를 소개한다.

먼저 어린이 율동송인 ‘복남이의 어린 아기 감기걸렸네’의 유래는 다음과 같이 추정된다.

미국 흑인 해방운동가 ‘존브라운의 시체(John Brown's body)’ 란 노래로 변화된 것이 ‘존 브라운의 아기 감기 걸렸다(John Brown's baby had a cold upon his chest)’로 불리기도 했다고 전한다.

이것이 하우 여사에 의해 ‘공화국 전투 찬가(Battle Hymn of the Republic)’ 의 찬송시로 바뀌어진 것이다.

이 곡이 일본에 들어와서는 미다니 목사에 의해 <惡魔と戰え>(악마와 싸울지라)로 개사되어 일본찬송가에 게재된 것이다.

일본에서 "다로네 집 어린 아기 감기 걸렸다(太郞さんの赤ちゃんは カゼひいた)로 불렸는데, 이것이 우리나라에서 어린이노래 ‘복남이네 어린 아기 감기 걸렸다’로 이어져 불린 것 같다.

어린 시절 교회에서 여름성경학교 때 율동송으로 많이 불렀던 기억이 새롭다.

복남이네 어린 아이 감기 걸렸네

복남이에 어린 아이 감기 걸렸네

복남이네 어린 아이 감기 걸렸네

다 같이 찾아가서 위로합시다

그리고 1970년대 포그송 가수의 대표적인 트윈폴리오(윤형주, 송창식)의 <회상의 노래>가 있다.

가사는 지명길의 개사로 되어 있는데, 곡은 공화국찬가의 행진곡풍이 아니라 지나간 시절을 추억하는 조금은 회상의 곡조로 표현하고 있다.

<회상의 노래>

내 어릴 적의 푸른 꿈은 어디로 갔나

내 젊은 날의 그리움은 무엇을 하나

나 지금 다시 돌아서면 찾을 수 있나 가버린 그 시절

멀리멀리 찾아가네 정처 없이 찾아가네

멀리멀리 찾아가네 가 버린 그 시절

먼 어린 날의 푸른 꿈은 식어 버리고

내 젊은 날의 그리움은 희미해졌네

나 지금 여기 흩어지는 낙엽이려니 회상은 끝없네

멀리멀리 찾아가네 정처없이 찾아가네

멀리멀리 찾아가네 가버린 그 시절

음 음 음 음 가 버린 그 시절

멀리멀리 찾아가네 정처없이 찾아가네

멀리멀리 찾아가네 가 버린 그 시절

같은 해 조용남이 개사한 <조국찬가>도 이 멜로디를 그대로 차용하고 있다.

조국에 대한 사랑과 조국의미래에 대한 희망과 축복을 표현한 것이다.

아래 가사의 괄호( ) 부분의 가사는 상황에 따라 바꾸어 부른 것으로 이해된다.

그리고 4절은 일반 대중음악회에서는 부르지 않는 하나님의 영광을 찬양하는 원래 가사이다.

<조국찬가>

1.

밝아오는 아침해를 바라보면서

희망에 찬 새나라로 전진합시다.

한핏줄(마음)을 이어받은 배달의 민족 영원히 빛나리

[후렴]

영광 영광 대한민국(나의 조국) 영광 영광 대한민국(나의 조국)

영광 영광 대한민국(나의 조국) 만! 만세~! 만! 만세~!!(영원히 빛나리)

2.

이슬 맺힌 동산 위에 아침해 뜨면

저 온누리에 평화의 꽃(무궁화꽃) 만발하여라

한마음을 이어받은 배달(백의)의 민족 영원히 빛나리

3.

나를 낳아주신 부모님께 축복있으리

내가 태어난 이 땅 위에 축복이 있으리

많은 전쟁터에 죽어간 내 전우들에게 축복이 있으리

4.

하나님의 영광으로 세워진 조국

온 세상의 사랑으로 충만하도다

한 생명을 이어받은 배달의 민족 영원히 빛나리

그리고 한국 프로야구인 롯데 자이언츠에서의 응원가로 후렴부분을 ‘롯데’의 팀명을 붙여 사용하고 있기도 하다.

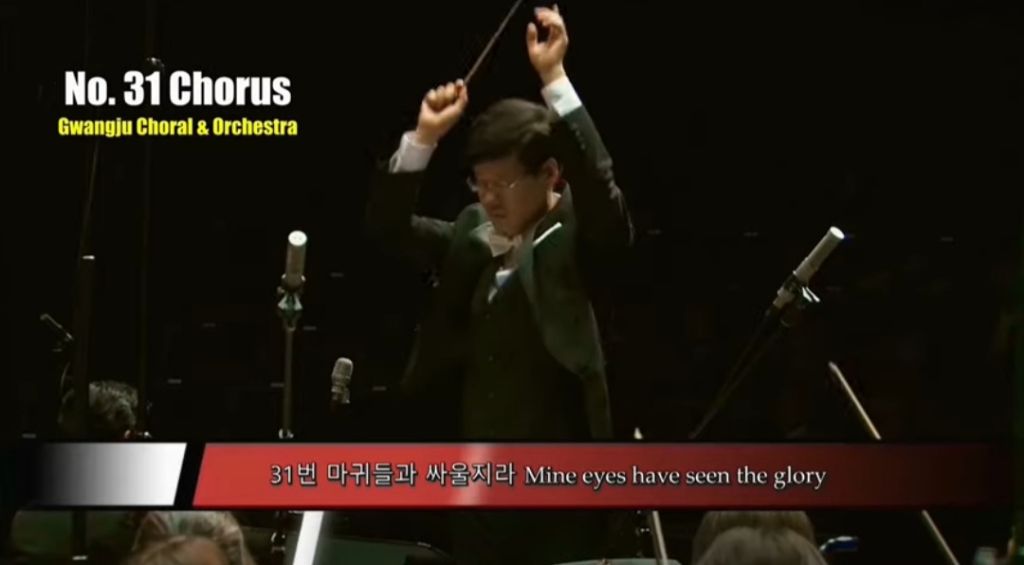

한국 교회애서는 <마귀들과 싸울지라>라는 찬송가로 불리고 있다.

특히 John Hong이 작곡한 오라토리아 <사도 요한>(Oratorio ‘The Apostle John’)의 2부 31번곡으로 ‘마귀들과 싸울지라’를 삽입하기도 했다.

이 오라토리오 사도 요한은 2019년 6월 8일 남한산성 아트홀에서 초연되었다.

https://youtu.be/ITyAtlClaSo

미국 밖 영어권에서는 노래 가사의 앞부분을 따 <내 눈이 영광을 보았네(Mine Eyes Have Seen the Glory)>로 알려져 있다.