찬송가 묵상 #238

주여 어린 사슴이

(Lord, Just as the Thirsty Fawn)

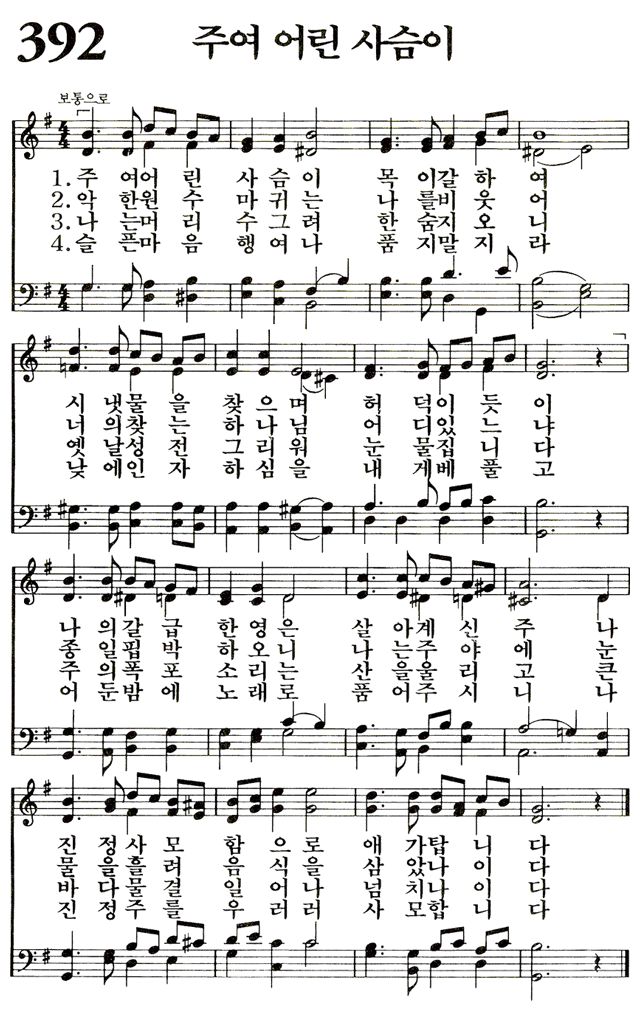

찬양곡: 392장 주여 어린 사슴이

영어제목: Lord, Just as the Thirsty Fawn

작사자: 전영택(田榮澤, 1894-1968)

작곡자: 박재훈(朴在勳, 1922-2021)

찬송곡조(Hymn Tune): 어린 사슴

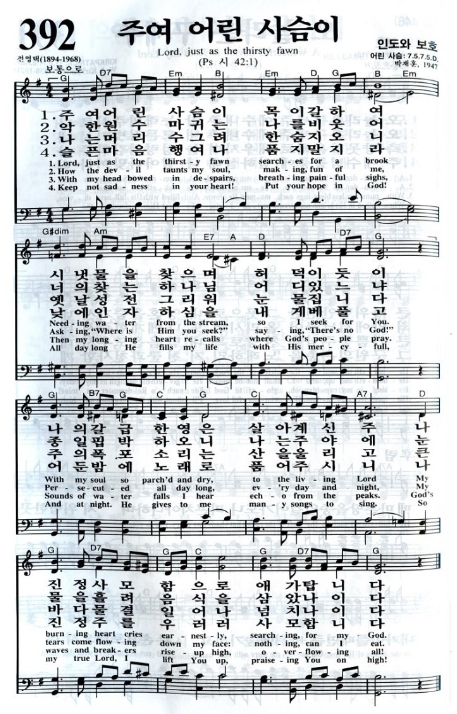

찬송가사:

1.

주여 어린 사슴이 목이 갈하여

시냇물을 찾으며 허덕이듯이

나의 갈급한 영은 살아계신 주

나 진정 사모함으로 애가 탑니다

2.

악한 원수 마귀는 나를 비웃어

너의 찾는 하나님 어디있느냐

종일 핍박하오니 나는 주야에

눈물을 흘려 음식을 삼았나이다

3.

나는 머리 수그려 한숨지오니

옛날 성전 그리워 눈물집니다

주의 폭포 소리는 산을 울리고

큰 바다 물결 일어나 넘치나이다

4.

슬픈 마음 행여나 품지말지라

낮에 인자하심을 내게 베풀고

어둔 밤에 노래로 품어주시니

나 진정 주를 우러러 사모합니다

[찬송 묵상]

“하나님이여 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다” (시편 42:1)

이 찬송은 시편 42편에 나타나는 분위기를 그대로 따르고 있다.

메마른 광야의 깊은 계곡에서 헐떡이며 시냇물을 찾는 사슴처럼 영혼이 갈급하여 주를 찾는다고 고백하는 찬송이다.

성도들의 영혼은 살아계신 하나님을 갈망한다.

하나님께 나아가 예배하고 그분과 교제하고 싶어한다.

뿐만 아니라 하나님이 이름을 두시고 임재하시는 하나님의 성전으로 나아가 하나님의 얼굴을 보기를 사모한다.

그러나 정말 그렇게 하고 싶지만 그럴 수 없는 상황에 직면해 있다.

그것이 영적인 갈급함으로 이어지면, 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급한 것처럼, 자신이 하나님을 갈망한다고 고백한다.

심지어 원수들은 “네 하나님이 어디 있느냐?”라며 조롱하니, 성도들은 하나님을 만나 영혼의 갈급함을 채우지 못하고, 다만 주야로 흐르는 눈물을 양식과 같이 마시고 있는 듯 하다.

그러나 찬송은 이제 자기 자신의 영혼을 향해 말하기 시작한다.

“네가 왜 낙심하며, 왜 불안해하는가? 너는 하나님께 소망을 두어라. 나는 이제 나를 도우시는 분, 하나님을 다시 찬양하리라.”(시편 42:5)

주님의 은혜가 넘쳐흐르는 것을 바라보면서 하나님을 여전히 찬송할 것을 노래하는 것이다.

[작사자와 작곡자]

작사자: 전영택(田榮澤, 1894-1968)

전영택은 1894년 평양에서 아버지 석영(錫永)의 셋째 아들로 태어났다.

1910년 평양 대성중학교 3년을 수료하고 진남포 삼숭학교에서 잠시 교사로 근무하였다.

1912년 일본으로 건너가 아오야마학원(靑山學院) 고등부 문과를 거쳐 1918년 아오야마학원 대학 문학부를 졸업하고, 곧 신학부에 입학하였다.

1918년 김동인, 주요한, 김환 등과 함께 한국 최초의 문학동인지 <창조>를 창간하였다.

3.1운동이 일어나기 전 동경에서 진행된 유학생 독립선언에 참여했으며, 잠시 귀국하여 채혜수와 결혼하였다.

일본에 다시 건너가 1922년 신학부를 졸업한 후 서울에 있는 협성신학교 교수로 부임하였다.

1927년 아현교회에서 목회를 하다가 1930년 미국으로 건너가 퍼시픽 신학교에 입학하고 재학시절 흥사단에 입단했으며, 1932년 수료하고 귀국하였다.

그리스도교 잡지 <새사람>, <예수>의 발간에 힘썼고 일제강점기 말에는 평양 근교에 숨어 살며 요한학교에 출강하였다.

8.15 해방 이후 1946년 미군정 문교부 편수관, 1947년 국립맹아학교 교장, 1948년 중앙신학교 교수, 1949년 감리교신학교 교수, 1954년 대한기독교서회 편집국장, 크리스천문학가협회 초대 이사장 등 학계와 언론계에서 다양한 활동을 하였다.

1961년 한국문인협회 초대 이사장과 1963년 기독교계명협회 회장, 1967년 찬송가위원회 가사위원장 등을 역임하였다.

1968년 1월 16일 기독교 방송국 내 기독교연합신문사에 기고문을 올리고 동대문구 이문동의 자택으로 돌아가기 위해 오후 3시 50분경 종로구 종로2가에서 전차를 타려고 길을 건너다가 코로나 택시에 치여 후송됐고, 그날 저녁 세상을 떠났다.

크리스천문학가협회의 주선으로 경기도 금촌에 묘비가 세워졌다.

참고로 같은 해에 교통사고로 김수영 시인이 별세했기 때문에 1968년은 문학사에서 큰사람을 두 분이나 잃은 해이다.

1년 뒤인 1969년에 한신대학교 설립자인 장공 김재준 목사가 전영택 작가를 추모했는데, 성품이 너그럽고 어진 분이라 누구나 그분 앞에서는 솔직하게 자신의 생각을 말했다고 한다.

기독교 목사인 전영택은 구세군 신자인 찰스 윌리엄 프라이(Charles W. Fry, 1838년-1882년)가 구약성경 아가서 2:1의 “나는 샤론의 수선화요, 골짜기의 백합화로다”를 모티브로 작사한 찬송가 ‘Lily of the Velly’를 ‘내 진정 사모하는’이라는 제목으로 번역하였다.

1943년에는 기독교계에서 신사참배를 가결하자, 전영택 목사는 회개를 요구하는 찬송가인 ‘어서 돌아오오’의 가사를 짓고, 음악가인 박재훈 목사가 전영택 목사가 지은 가사에 곡을 붙임으로써 하나님의 자비와 사랑을 노래하였다.

이 찬송 ‘주여 어린 사슴이’도 일본 그리스도교단(日本キリスト敎團)에서 발행한<讚美歌21, 1955>에 이 찬송이 수정 채택되었는데, 작사자 난에는 이렇게 적혀 있다.

“版 : 改訂委員會, 1955”

그러니까 1955년에 개정위원회가 수정하여 판권을 등록하였다는 것이다.

곡명이나 작곡자는 <신편 찬송가, 1931>에서 표기한 것과 동일했다.

작곡자: 박재훈(朴在勳, 1922-2021)

박재훈은 1922년 강원도 금화군 금성면에서 태어났다.

그의 집안은 배화여고를 다니던 큰누나가 가장 먼저 예수를 믿고 부모를 전도해, 박 목사가 태어날 때쯤엔 온 가족이 예수를 믿고 있었다.

그는 모태신앙인이 되었고, 형 3명은 모두 감리교 목사가 됐다.

박재훈은 미국 감리교회의 선교사 문요한(John Z. Moore, 1874-1963)이 세운 평양의 요한학교에 입학하여 음악공부를 시작했다.

이 학교에서 한국 교회음악의 개척자들인 장수철과 이유선, 구두회 등을 만나 평생을 교회음악 동역자로 활동하면서 1943년 3회로 졸업했다.

이들은 일본 동경제국고등음악학교로 함께 유학을 떠났지만, 전쟁의 위협 속에 졸업하지 못하고 고국에 돌아온다.

일본 동경제국 고등음악학교 유학시 신학을 공부하여 목사가 되려 했는데 뜻대로 되지 않았다 한다.

캘리포니아 패시픽대학에서 명예인문학박사 학위를 받았다.

대광고등학교 음악교사와 서울대, 한양대학을 비롯한 대학에서 음대교수로 제자들을 키웠다.

1946년 4월에는 서울로 월남하여 용산에 있는 금남국민학교 교사로 재직하면서 해방 이후 작곡해 온 동요들을 모아 <일맥(一麥)동요집>을 출판하였고, 그의 동요 20여곡이 음악교과서에 실려 많이 불리게 되었다.

‘어머니 은혜’, ‘엄마엄마 이리와 요것 보세요’, ‘산 높고 물 맑은 우리 마을에’, ‘산골짝에 다람쥐’, ‘시냇물은 졸졸졸졸’, ‘송이송이 눈꽃송이’, '높고 높은 하늘이라 말들 하지만' 등은 현재 초등학교 음악교과서에 들어가 있고, '흰구름 뭉게뭉게 피는 하늘에'는 교회 여름성경학교 주제가로 즐겨 부르는 어린이 찬송가가 있다.

그 이후 그는 대광고등학교의 음악교사로 자리를 옮긴다.

한편 그는 새로 설립된 중앙신학교(야간)을 다녀 1회로 졸업하였다.(1949년)

6.25전쟁 때에는 해군 정훈음악대에 복무(1950-1952년)하였고, 피난 시절 부산에서 한국교회음악협회를 창립하는 일원이 되기도 했다.(1952년)

전쟁 후에는 기독교방송 음악과장을 지내기도 했다.(1956-58년)

그리고 영락교회 찬양대 지휘자로 봉사했다.(1953-59년)

박재훈은 37세의 나이로 미국에 유학하여 웨스트민스터 합창대학에서 공부한(1959-60년) 후 크리스챤신학교(인디애나폴리스)에서 교회음악을 공부하여 석사학위를 취득하였다.(1963년)

귀국하여 다시 영락교회의 지휘자가 되었고(1963-73년) 한국찬송가위원히 간사와 음악전문위원(개편찬송가 편집)을 지냈다.(1963-66년)

그리고 교회음악학교를 설립하고 싶어했던 그는 짧은 기간이었지만 <서울기독교음악원>을 창설하여 운영하기도 하였다.(1965-69년)

1963년부터 1965년까지는 <교회음악>이라는 전문 교회음악 잡지를 자신이 운영하던 교회음악사에서 격월간으로 펴냈다.

그리고 서양 교회음악 합창곡들을 번역하여 출판하기도 했다.

또한 지휘자 장수철이 타계한 후 그의 후임자가 되어 선명회합창단을 이끌고 북미 지역을 순회 연주하기도 했다.(1964-66년)

1966년 순회 연주 도중 미국 캘리포니아주에 있는 아주사 퍼시픽대학으로부터 명예 인문학박사 학위를 받았다.

한양대학교 음악대학에서 작곡과 합창지휘를 가르쳤으며(1967-73년), 1967년 <서울코랄>을 창단하여 정기적 연주회를 열고 ‘만세반석 열리니’와 ‘고요한 밤 거룩한 밤’ 두 개의 음반을 내었다.

1971년에는 오페라 ‘에스더’를 작곡하였다.

1973년 미국으로 이민을 떠나서 할리우드 한인장로교회의 음악 책임자가 되었다.(1973-77년)

동시에 그는 로스앤젤리스 서울코랄을 만들어 합창지휘 활동을 계속했다.(1974-77년)

1977년 그는 다시 캐나다로 자리를 옮겨 거기에서는 토론토 한인연합교회 찬양대를 지휘했으며(1977-84년), 1979년 토론토 한인합창단을 창단하여 지휘하였다.

1982년 회갑을 넘긴 그는 미주한인장로회에서 목사안수를 받았다.

1984년 영락교회의 주문에 의해 ‘성 마가 수난음악’을 작곡하여 서울 세종문화회관에서 첫 연주회를 열었다.

그는 1984년에 토론토 큰빛장로교회를 개척하여 담임목사가 되었고 1990년 목사직에서 은퇴했다.

스후 캐나다 온타리오주 토론토에서 그 교회의 찬양대 지휘자로 남아 그가 원로목사로 추대되는 1994년까지 일했다.

제9회 한국기독교학술상(아들이 대신 받음) 수상과 2011년 10월에는 그간의 공을 인정받아 국민훈장모란장을 수여받았다.

이후 병마와 싸우며 말년까지 오페라 ‘손양원’과 ‘함성 1919’를 만들었다.

2021년 8월 2일 캐나다 온타리오주 미시사가 병원에서 만 98세로 숨을 거두었다.

찬송가에 실려 있는 그의 작품은 ‘어서 돌아오오(317장)’, ‘눈을 들어 하늘보라(256장)’, ‘산마다 불이 탄다(311장)’, ‘지금까지 지내온 것(460장)’ 등이 있다.

그의 대표적인 곡은 ‘할렐루야 하나님을 찬양하라(시편150편)’, ‘나 언제나 주님을 찬미하리니’, ‘주는 저산 밑에 백합’ 및 교회오페라 ‘에스더’, 수난곡 ‘성 마가 수난음악’, 교성곡 ‘뿌리 온 땅에 편만하리’ 등이 있으며 약 800여곡을 작곡했다.

그의 교회음악적 사고는 개방적이나 작품들은 대부분이 보수적인 경향으로 교회음악 개념을 하나님 찬양으로 보고 美學을 하나님 찬양을 위한 경건성으로 보고 있다.

지난 2013년 문성모 당시 서울장신대 총장이 <작곡가 박재훈 목사 이야기>로 정리해 놓은 책 ‘감사의 말’에서 그는 “저를 이 땅에서 일하며 살아올 수 있도록 허락하시며 키워 주신 임마누엘 하나님은 제가 걸어온 어둡던 앞길을 비춰 주는 등불로, 또 지팡이로 인도하셨다”며 “그래서 철없는 제가 그 크신 은혜의 날개 아래 보호를 받으며 험난한 길을 그저 달려올 수 있었다”고 전했다.

문 교수는 “박재훈이 가장 싫어하던 것은, 교회음악은 예술적 가치가 없고 작품성이 떨어진다는 말이었다. 그는 교회음악이 세상 음악에 비해 평가절하되는 것을 경계했다”며 “또한 개념 없는 교회음악을 싫어했다. 교회음악은 철학이 있어야 하고, 역사성에 기초해야 하고, 시대적 배경을 반영해야 하고, 메시지가 있어야 한다는 것이 그의 주장이다. 따라서 그의 작품들은 하나하나에 독특한 시대적·역사적 배경이 저변에 깔려 있고, 그 작품을 통하여 하고자 하는 메시지가 있다”고 전했다.

문성모 교수는 이에 대해 “박재훈은 불행한 시대에 태어나 작곡가로서의 운명을 스스로 개척하여 성공한 사람”이라며 “먹고살기 바쁜 생활 가운데서도 작곡가로서의 본분에 충실했고, 하나님은 그의 성실함에 상급으로 갚아 주셨다”고 평가했다.

박재훈은 한국교회 음악의 방향에 대해 “한국교회의 역사를 담아내야 한다. 역사의식을 갖고 창작하고 연주해야 한다”며 “우리 민족과 교회의 역사에서 하나님의 손길과 은총의 자취를 발견하고, 그것을 찬양의 도구로 쓸 줄 알아야 한다. 그래야 진정한 한국의 교회음악이라고 할 수 있다”고 강조했다.

또 “신앙고백으로서의 찬양이 절실히 필요하다”며 “찬양이 무대음악화되어 가고 있는 것을 막아야 한다. 예배음악으로서의 찬양의 정신이 살아나려면, 신앙고백적 마음가짐이 있어야 한다”고 전했다.

박재훈은 ‘한국 교회음악의 아버지’란 칭호를 받고 있으며 한국교회 제1호 지휘자이었다.

하나님 절대주의자로 교회음악 작곡가 김두완(1926~2008)과 함께 세속의 때가 묻지 않은 진정한 교회음악가이었다.

찬송곡조(Hymn Tune): 어린 사슴

이 찬송이 우리나라에 처음 소개된 것은 생명의말씀사에서 발행한 <청년 찬송가, 1959>를 통해서이다.

이 찬송 가사가 1935년 장로교회에서 발행한 <신편 찬송가, 1935>에 처음 실려 있었는데, 이것은 외국곡에다 가사 또한 시편 42편을 운율화한 것으로 보인다.

이 찬송의 외국 곡조는 ‘As the Hart Panteth’(수사슴이 헐떡거리듯이)로 되어있는데, 전영택 목사가 다시 시편 42편의 시를 주제로 새로이 시를 쓰고, 외국 곡조가 맘에 안 들어 평양 요한학교 제자인 박재훈에게 다시 작곡을 의뢰한 것으로 알려지고 있다.

작곡가인 박재훈 목사는 이 찬송에 대해 그의 회고록에서 이렇게 썼다.

“‘주여 어린 사슴이’ 찬송은 전영택 목사님께서 1946년에 지으셔서 나에게 작곡 의뢰를 해오신 전 목사님의 시(詩)다.

시편 42편을 풀이하여 지으신 한 폭의 그림을 보는 것 같은 아름답고 간절한 노래이다.” (박재훈 저 <내 마음 작은 갈릴리, 2002>. 124쪽.)

https://youtu.be/KJwqXyurvxU

[원작 한글 가사 영역]

Lord, Just as the Thirsty Fawn

1.

Lord, just as the thirsty fawn searches for a brook

Needing water from the stream, so I seek for You.

With my soul so parch'd and dry. to the living Lord

My burning heart cries earnestly, searching, for my God.

2.

How the devil taunts my soul, making, fun of me,

Asking, "Where is Him you seek?" saying. "There's no God!"

Persecuted all day long, ev'ry day and night,

My tears come flowing down my face: nothing, can I eat.

3.

With my head bowed in despairs, breathing painful sighs,

Then my longing heart recalls where God's people pray.

Sounds of water falls I hear echo from the peaks.

God's waves and breakers riseup high, overflowing all!

4.

Keep not sadness in your heart! Put your hope in God!

All day long He fills my life with His merciful.

And at night. He gives to me many songs to sing.

So my true Lord, I lift You up, praising You on high!