그래서 들른 지리였다.

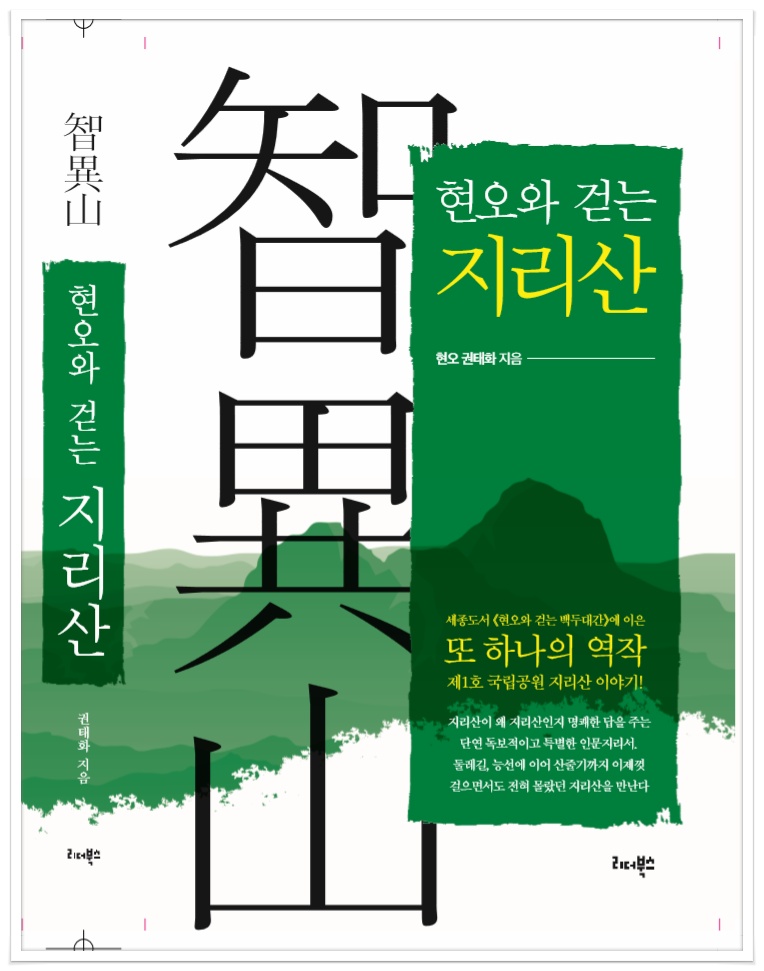

- 졸저 '현오와 걷는 지리산' 8쪽

세상일이 어디 제가 뜻한 대로만 되겠습니까?

벌여 놓은 굿판을 접기도 우스꽝스럽고 ...

진퇴양난입니다.

하지만 다행히 제겐 지리산이 있군요.

고달프고 지쳐 있을 때면 언제라도 찾아오라고 했으니 그 지리산이 그립기만 합니다.

이런 제 마음을 아는지 후배 두 명이 지리산행을 청합니다.

제 졸저를 읽어보고 궁금한 점을 현장에서 직접 해소하겠다는 명분이었습니다.

명분이든 아니면 제 속을 읽혔든 마다할 처지에 있는 제가 아닙니다.

안내산악회 버스를 이용하기로 합니다.

언젠가 이용한 적이 있었던 햇빛 산악회에 예약을 합니다.

개인적인 사정때문에 23:00에 신사역에서 출발하는 버스 시간을 맞추기가 어렵군요.

하는 수 없이 차를 가지고 죽전정류장으로 나갑니다.

우연찮게 다른 안내산악회 버스를 이용하여 지리산을 찾는 '산바라기'님을 오랜만에 만나게 되는군요.

백무동 ~ 세석 ~ 천왕봉으로 진행을 하신다고 하는군요.

그렇다면 산행을 마치고 거북식당에서의 만남 이외에는 볼일이 없겠군요.

23:20에 도착하는 산악회 버스를 타고 마음의 고향, 정신적 지주支柱인 지리에 듭니다.

03:20

토요일 새벽 성삼재 주차장은 늘 붐빕니다.

성중종주를 하기 위함이죠.

물론 반대방향 즉 서북능선을 타거나 대간길의 성삼재 ~ 고기리 방향을 진행하는 분들도 있을 것이나 적어도 이 시간대 만큼은 지리 종주가 대세입니다.

03:23

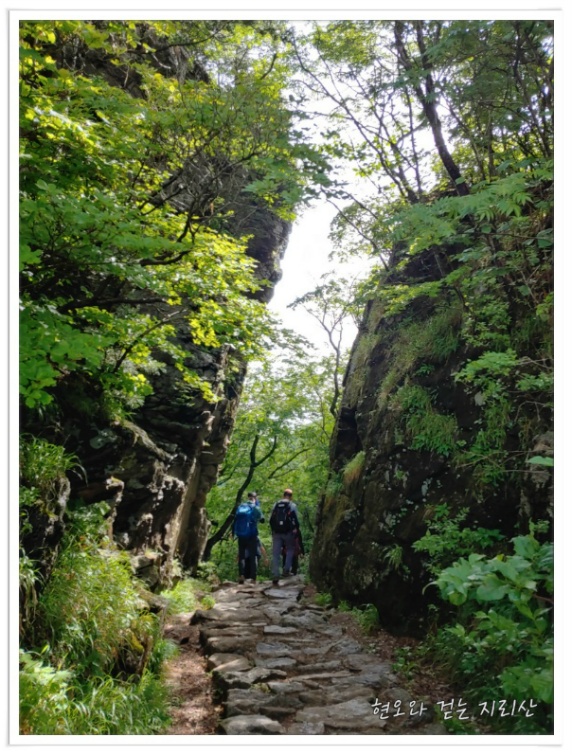

행장을 꾸리고 지리의 품으로 듭니다.

사실은 오늘 진행은 성삼재 ~ 종석대 ~ 노고단 순서로 진행을 하려 했습니다.

비록 야간 산행일지라도 종석대를 보고 싶다는 후배들의 요구(?)가 있었기 때문입니다.

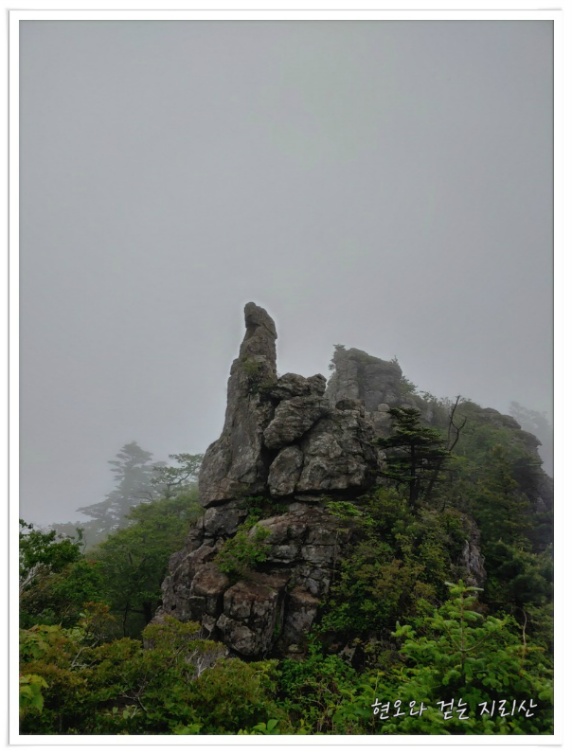

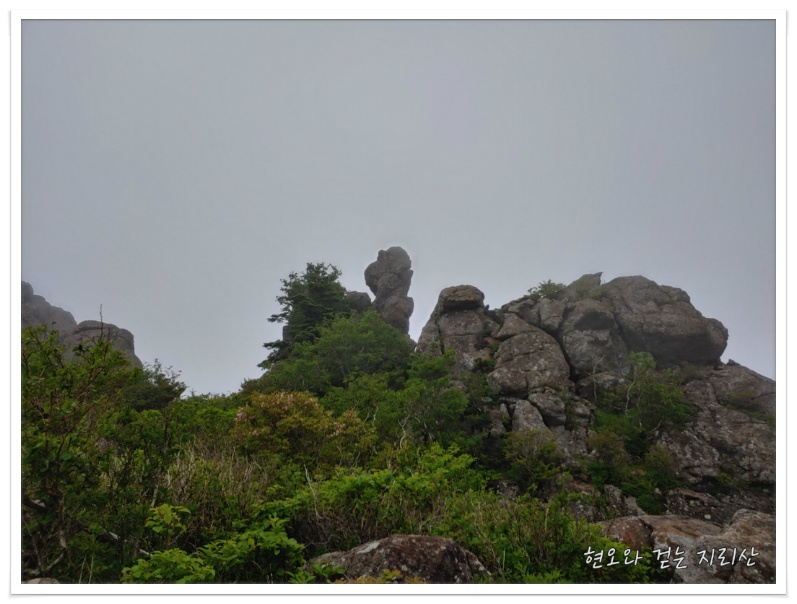

종석대!

종석대가 어디입니까?

물론 대간꾼이라면 상가 옆의 돌계단을 이용하여 종석대로 올라야 한다. 그 루트가 백두대간 길이기 때문이다. 붉은 기운이 동쪽에서 올라올 즈음 종석대에 올라 서시지맥이 구례를 감싸고 있는 모습과 둘레길 제16구간을 진행하면서 보았던 섬진강 건너 계족산에서 출발한 능선이 천황산을 거쳐 둥지리봉690.2m에서 오산鰲山541.7m으로 이어가는 모습 그리고 오미마을 앞의 삼태산207.6m과 오봉산174.8m을 관찰하다 보면 그들이 화산火山의 형태를 하고 있어 운조루의 연당蓮塘을 만들게 된 이유 등을 이해할 수 있겠다. 그러나 무엇보다 지리서부능선이 정면으로 힘차게 종석대1360.9m로 달려오는 모습을 감상할 수 있다는 게 자랑이다. 길상봉의 노고단1502.9m과 반야봉1732.1m을 조망하거나 서쪽 멀리 호남정맥의 무등산1186.8m이나 남쪽의 조계산887.3m을 본다는 것도 발을 떼지 못하게 만드는 요인이 된다.

종석대에 올라서면……

또 종석대만이 가지고 있는 특장을 하나 더 거론한다면 종석대에서는 산동이나 광의 나아가 구례에서 움직이는 개미 새끼 하나까지 모두 관찰이 가능하다는 점이다. 이는 군사적으로 볼 때 요충지 중의 요충지라는 얘기와 다를 바 없다. 그러므로 신라와 백제가 유리한 고지를 점령하기 위하여 그리고 근자에 와서는 구례에 본부를 둔 토벌대에게 종석대에 진을 친 빨치산은 그야말로 눈엣가시 같은 존재였을 것이니 최우선 공격 목표는 바로 종석대였을 것이다.

또 하나 우측으로 파란 지붕만 보이는 우번암이나 화엄사 방향으로 길게 뻗은 차일봉을 보는 것도 화엄계곡을 따라 섬진강으로 가는 것만큼이나 마음을 흡족하게 한다. 바위 위에 걸터앉아 일출을 감상하거나 혹은 낙조를 보는 즐거움과 희열을 과연 누가 알까? 떨리는 마음으로 카메라의 셔터를 누르고 혼자 숨을 죽이며 매순간을 아까워하며 마음을 조이는 그 상황의 그 심경을 과연 누가 알기나 할까? 혹 산신령님이나 알아주실까? 항상 산에 대해 고마운 마음을 갖고 외경심을 가지며 항상 공손해지는 마음. 산꾼들만이 가지고 있는 심성이다.

- 졸저 전게서 419쪽

종석대는 이런 곳입니다.

하기야 관세음보살과 우번 스님에 대한 토속적인 멜로드라마도 없는 것은 아니지만 누구라도 생각할 수 있는 좀 유치(?)한 내용의 그것이기 때문에 언급할 필요는 없을 겁니다.

다만 오늘은 조건이 별로 좋지 못합니다.

새벽까지 내린 비로 그 빽빽하게 자리하고 있는 조릿대와 철쭉 그리고 역새를 헤치고 지나기가 만만치 않기 때문입니다.

뻔히 온몸이 흠뻑 젖을 거라는 예상을 쉽게 할 수 있기 때문입니다.

종석대 들머리를 지나 공단 초소 앞을 지납니다.

- 졸저 전게서 419쪽

그런데 이제 이 내용을 수정해야겠습니다.

사실 성삼재 ~ 노고단 대피소 구간의 등로 사정은 그 길이 차도로도 사용되므로 위와 같았습니다.

그런데 이제는 그 돌 위에 흙을 깔아 발에 다가오는 감촉이 예전과는 전혀 다릅니다.

아주 푹신푹신하다는 것이죠.

"형. 그러니까 이 길이 대간길이 아니라는 얘기 아니야. 우측 종석대 길을 걸어야 오리지널 길이라는 거잖아? 그걸 알고 걷는 사람들이 얼마나 될까?"

"책 잘 읽었구나."

그 길을 따라 우측으로 크게 꺾이는 곳까지 오른 다음 입고 있던 바람막이를 벗습니다.

아까 버스에서 내릴 때 센 바람을 의식해 입었던 옷입니다.

우측 도로를 따라 우번암 입구 곧 종석대 날머리까지 가도 되겠지만 뭐 그럴 필요 있겠습니까?

"우번암?"

"그래 우번대 아래 우번암."

만복대의 ‘대臺’의 의미는?

대臺는 보통 외형 상 내려다보았을 때 수려한 경관을 볼 수 있는 곳이거나 사방을 관망할 수 있는 바위 꼭대기의 넓고 평평한 반석盤石을 얘기한다. 그런데 바위는 기가 모이는 힘이 대단하여 바위 주변에서 수행하거나 기도하는 것이 효험이 많다고 한다. 그러다 보니 큰 바위 주변에 수도처로서의 대臺가 많다는 것이다. 이 기도발이 먹힌다는 것은 비단 스님들의 수행뿐만 아니라 무속인들이 산신으로부터 영험함을 전수받는 데에도 상당한 효험이 있다고 한다.

이는 누천년 간 사제지간에 전승 혹은 같은 직업군에서는 구전으로 내려오는 경험담의 일부로도 볼 수 있을 것도 같다. 그러니 이렇게 대단히 신비스러운 바위 주변에 '토굴'들이 많다 보니 큰 바위를 일컫는 '대臺'가 '토굴'의 이름에 붙게 되었는지도 모르겠다. 지리산에는 ‘지리10대’ 가령 문수대, 우번대, 서산대, 문창대 등 이런 ‘대臺’가 10곳 이상이 있다. 이들의 공통점을 굳이 찾는다면 이와 같은 수려한 경관을 볼 수 있는 암벽과 그 아래로 석간수가 흐른다는 것이다.

그러니 이 지리산에 있어서 '대臺'의 의미가 우리에게 중요한 것은 지리산 깊은 골짜기에 산재한 유명 수도처에 옛날부터 '대臺'자가 붙어 전해 내려오기 때문이다. 스님들의 얘기를 들어보면 예전의 수도승들은 땅굴을 파고 기거하면서 수행을 했다 한다. 그러던 것이 세월이 흐르면서 땅굴 대신에 깊은 산중에 한 칸 암자를 짓는 형태로 변했는데 어쨌든 이런 연유로 하여 자신이 거주하는 곳을 낮추어 일컫는 말로 '토굴土窟'이라 부른다는 것이다. 현대적 의미로 토굴은 혼자 수행할 공간만 있는 조그만 암자의 뜻으로 이해하면 될까? 한 걸음 더 나아가 낮추어 일컫는 이 '토굴'을 불가에서는 암자와 구별하여 대臺라 칭한다 한다. 그러니 문수대라 함은 문수암을 말하는 것도 되고 묘향대라 함은 묘향암을 의미하기도 하는 것이다. 그러니 수도처로서의 '대臺'는 토굴의 다른 이름이며 토굴의 배경이 되는 바위를 가리키는 것은 아니라는 견해에 고개를 끄덕이게 된다.

- 졸저 전게서 483쪽

'지리 10대를 이어서 걷는 것도 괜찮겠네."

"그래 말이 나왔으니 오늘 당장 그 지리 10대를 들르지는 못하더라도 차곡차곡 관련되는 곳에서 얘기해 줄게. 우선 이 종석대 아래 우번암이 있는 곳을 우번대라고 한다."

그 우번대와 종석대 들머리는 버리고 그냥 나무 계단을 따라 지름길로 오릅니다.

03:46

무넹기입니다.

"형. 무넹기가 어디야? 책을 읽고 이 근처를 들러는 봤는데 도대체 어디가 어딘지 알 수가 있어야지?"

그렇다. 다리를 건너 성삼재로 향하다보면 코재 바로 전에 왼쪽으로 시끄러운 소리를 내면서 흐르는 물줄기가 있다. 이 물은 분명 노고단에서 내려오는 물이다. 그리고 이 물은 장감독이 지적하듯 만수천으로 가야 맞는 말이다. 그렇다면 산자분수령의 예외란 말인가?

미리 얘기하자면 이 물은 노고단 물이 맞고 이 수로는 인공수로이다. 예전 화엄사 부근 그러니까 구례의 들에 가뭄으로 인해 물이 부족할 때가 있었다. 그때 이 노고단의 풍부한 물을 화엄사 쪽으로 넘겨주기 위해 인공 수로 하나를 만들었다 그게 바로 이 수로이다. 그래서 붙여진 이름이 ‘물을 넘겨주었다.’고 하여 무넹기이다. 그리고 이 물은 낙동강이 아닌 족보에도 없는 섬진강으로 가게 된다. 따라서 이는 인공수로이므로 산자분수령의 원칙에 어긋나는 것도 아니다.

머쓱해 하는 장감독이지만 난 속으로 생각한다. ‘산경표의 기본 원리는 알아가는구나. 그래. 산자분수령만 알아도 반은 안 것이네.’

- 졸저 '현오와 걷는 백두대간' 71쪽

나무 계단을 오르자마자 등로는 좌틀을 하여야 한다.

좌틀하자마자 바로 우측 숲으로 흘러드는 작은 물줄기.

그 숲 안으로 들어갑니다.

"봐. 이 물이 이 절벽 아래에서 발원하는 마산천에 합류되어 섬진강으로 흘러들게 되는 거지. 곧 화언벌을 적시는 물에 일조一助를 하게 된다는 거지"

03:52

무넹기를 빠져나와 다시 길을 걷습니다.

그 길은 다리를 건너게 되어 있고 그 다리 밑으로 많은 양의 물이 흐릅니다.

"바로 이 물이 만수천의 원천이지. 노고단에서 내려오는 물이야. 이 엄청난 수량의 물 중 일부가 아까 그 무넹기를 통하여 마산천의 일부가 되어 구례 화엄벌을 적신다는 것이지. 이 만수천은 반야봉, 만복대 등에서 내려오는 물들을 받아 산내 입석리에 이르러 람천을 만나 자기의 임무를 다하게 되는 것이지. 그 람천은 임천이 되어 다시 남강이 되고...."

다리를 건넌 등로는 두 갈레로 갈립니다.

편한 도로와 발목에 힘이 들어가야 하는 돌계단 길....

03:59

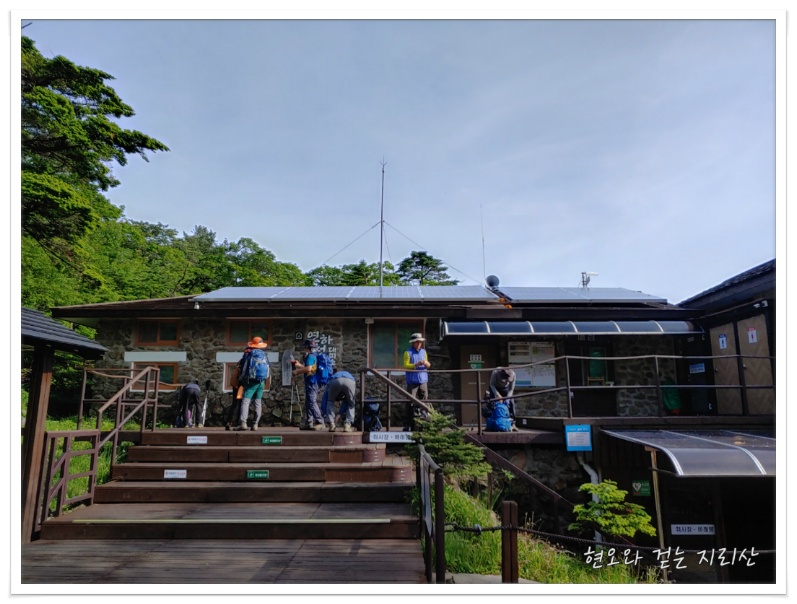

노고단 대피소입니다.

일출을 보려고 준비 중인가요?

몇 팀이 일어나 이른 아침을 해먹는군요.

고 함태식 선생과 노고단산장

지금의 노고단 대피소는 노고단 산장이었다. 서부지리의 관문 구례를 떠나 처음 만나는 대피소이기도 하다. 아니 산장이었다. 당시에는 이 노고단 산장을 비롯해 치밭목, 로타리 등 8개의 산장이 있었다. 이 산장은 조선시대 때 각 봉우리의 정상부 부근에 있던 암자의 역할을 대신 수행하였다.

그러던 것이 여순사건에 이어 한국전쟁의 여파로 폐허가 된 노고단에 사람들이 드나들 수 있게 되자 아무래도 지리산을 먼저 찾은 이들은 구례사람들이었을 것이다. 초등학교나 중학교 때 노고단으로 소풍을 온 기억이 잠재해 있었을 것이니 능히 그럴 법도 하다. 그 실례가 1955년 5월 5일 결성된 구례의 ‘지리산 산악회’의 전신 ‘연하반 산악회’이다. 구례중학교 교사였던 우종수 선생에 의하여 만들어진 이 산악회는 두 번이나 길상봉吉祥峰 등정에 실패한다. 미로같이 얽힌 작전용 소로와 잡초 그리고 잡목 때문이었다. 악착같은 집념으로 결국 그해 5월 말 세 번째 시도에서 성공을 하게 되는데 이때 길상봉 인근에 있던 선교사 별장들은 이미 폐허가 되어 있었다고 전한다.

그러던 1970년. 등산객들이 늘어나게 되자 한라산 용진각을 시작으로 설악산의 장수대, 백담, 희운각 등의 뒤를 이어 1971년 지리산 길상봉에도 무인대피시설 당시 용어로는 ‘산장’이 들어서게 된다. 그러니 그 이름이 노고단 산장이었다. 무인시설이다 보니 관리가 형편없었는데 이때 지리산에 무인대피시설이 들어섰다는 소식을 접한 故 함태식 선생은 잘 다니던 직장을 내동댕이치고는 산장관리인을 자처하고 이곳에 들어오게 된다. 1972년 8월의 일이었다. 이곳에 들어온 선생은 등산로 안내는 물론 조난객 구조, 주변 청소 등 궂은일도 마다하지 않고 일을 하여 자타가 공인하는 지리산의 노고단 사람으로 자리매김하게 된다.

그러던 선생이 1988년 1월 9일 17년을 헌신하며 지키던 기존 노고단 산장이 폐쇄되고 3층짜리 노고단 대피소가 새로 지어짐에 따라 같은 해 1월 31일 피아골로 내려온다. 떠밀려 내려온 것이다. 861번 도로의 개통으로 관광객들이 몰려올 것을 대비한 공단 측의 얄팍한 상술도 많이 작용했을 것이다.

선생이 노고단에서 쫓기다시피 피아골로 내려올 때 그 눈 덮인 지리산 길을 여섯 명의 군인과 선생의 조카 그리고 청년 한 명이 짐을 옮겨 주었단다. 눈이 수북이 쌓여 무릎까지 빠지는 산길을 힘들게 걸어 질매재를 거쳐 피아골 삼거리의 썰렁한 대피소로 내려간 것이다. 선생은 그때의 참담했던 심사를 '귀양을 떠나는 선비의 심정'에 비교했단다. 선생의 비애감이 느껴진다.

'허허로움 때문이었을까. 질매재에 이르는 길은 유난히 멀고 험하게 느껴졌다. 아마 귀양을 떠나는 선비의 심정이 이러했을 것이다. 나는 질매재에 이르러서 하늘을 우러러 보았다. 구부숨한 봉우리 위로 오후의 햇살이 따스하게 비추고 있었다. 문득 고개를 들어보니 눈 쌓인 흰덤봉이 햇살을 받아 반짝반짝 빛나고 있었다. 한 줄기 눈물이 속절없이 흘러내렸다.'

- 졸저 '현오와 걷는 지리산' 422쪽

노고단 고개를 따릅니다.

성삼재 ` 노고단이 2.6km이니 2.2.km 걸어온 것이군요.

04:10

노고단 고개의 출입문 앞에는 인증 샷을 찍는 이들로 붐비는군요.

탐방 예약제를 시행하고 있는 노고단 정상은 05:00에 열리는군요.

새로 설치된 이정목.

요즘 공단이 일을 많이 하는 느낌입니다.

"형. 그러니까 오리지널 대간길은 이 길이 아니고 노고단 정상을 통해야 된다는 거 아니야? 어디로 가야 하는 거야?"

"일단 들어가면서 얘기하자. 그래. 예전에는 저 정상에 군부대가 주둔을 하고 있었고 그 옆으로 길이 있었지. 그 길이 오리지널 대간길 맞고 이 길은 우회로였던 셈이었지. 그러던 것을 군부대 주둔 등으로 훼손된 노고단 정상부를 복원하려다 보니 사람들의 접근을 차단하여야 했고 그러다 보니 자연적으로 이 우회로가 정규 둥산로가 되어 버린 것이지. 어쩔 수 없이 이 우회로가 대간길도 겸하게 되었지만 오리지널 대간길은 돼지령과 노고단을 잇는 루트라는 점만 확실히 인식하면 될 거야."

04:28

돌이 밟히는 우회로를 거다보니 우측으로 곰 두마리가 서 있는 출입금지 팻말이 나옵니다.

그 출입금지 팻말 안을 들여다 봅니다.

"며칠 전 현충일 기념식 행사를 보니 마지막에 '비목'이 나오더구나. 여기도 비목이 한 기 서 있지. 그 음악의 내용과는 달리 유명을 달리한 산우를 위한 그것이지만...이 그루터기를 보면 아직도 그런 취지의 글이 희미하게 남아 있지. 그리고 이 길이 노고단에서 내려오는 날머리 바로 그 길이기도 해."

이제 비로소 대간길에 접속하게 됩니다.

그런데 예전에는 없던 시설물이 생겼군요.

대나무로 촘촘히 엮어 그 출입문(?)을 봉쇄해 버린 것입니다.

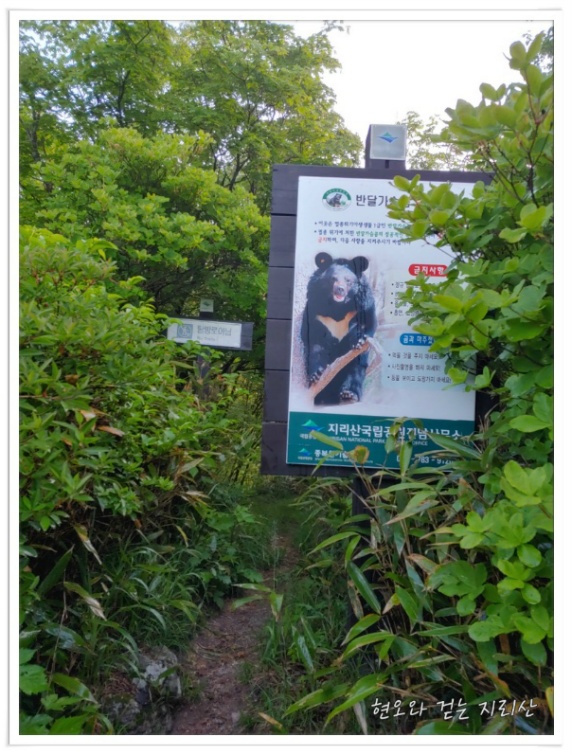

그 바로 아래에 있는 왕시루봉 가는 길도 마찬가지로 막아놨고...

생각건대 이 시설물은 산꾼의 출입을 막는다는 의미도 있지만 부근에 살고 있는 반달가슴 곰이 등로로 나와 우연찮게 생길지도 모르는 산꾼들과의 조우를 막으려는 의도로 선해善解합니다.

"그리고 그 노고단 바로 아래에 문수암이라는 암자가 있고 그곳을 특히 문수대라고 부르지. 지리 10대 중 하나야."

04:39

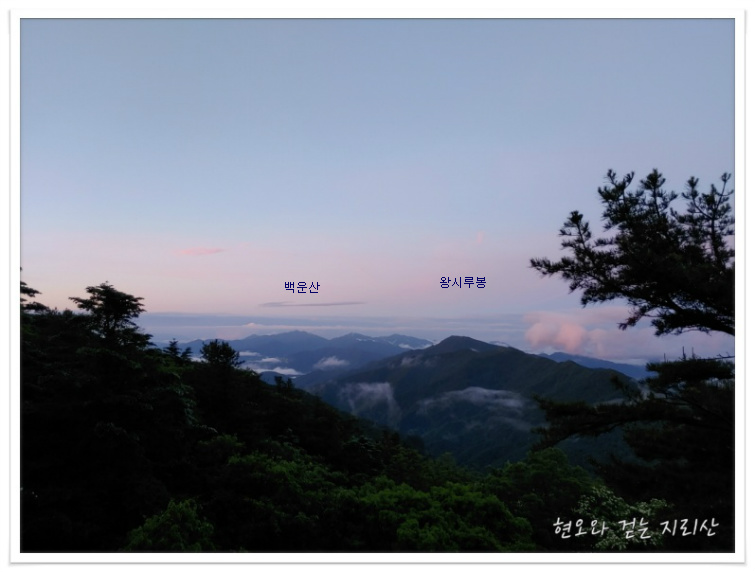

우측으로 조망이 터집니다.

아직 일출 전이라 확연하지는 않지만 그래도 윤곽은 살필 수 있을 정도로군요.

중앙으로 광양만 공단의 불빛이 보이고 그 우측으로 호남정맥 백운산이나 도솔봉 뒤로도 불빛이 확연합니다.

구례쪽도....

04:39

돼지령猪嶺으로 올라섭니다.

좌측에서 발견된 커다란 멧선생猪 목욕탕淵에서 유래된 이름일 것입니다.

바람이 불어오면서 습기를 가득 담은 구름이 노고단에서 흘러내리는 능선 주변을 감쌉니다.

"오늘 잘못하면 개털 되는 거 아니야?"

어제 많은 비와 강한 바람이 지난 터라 조망에 대한 부푼 희망이 있던 것은 사실입니다.

그런데 이렇게 구름을 몰고 오시면 어찌 하나이까.....

04:57

피아골 갈림길입니다.

"조금 전 지나온 헬기장 바로 위 1411.6봉 우측으로 내려가면 피아골 대피소로 갈 수 있는데 1141.3봉 아래 선산대사가 수행을 했다는 서산대가 있어. 이제 3개의 대를 애기했다."

왼쪽 길을 따릅니다.

05:05

우측 노고단에서 가지를 친 줄기는 질매재를 지나 문바우등을 거쳐 저 왕시루봉으로 진행을 합니다.

그 좌측으로 호남정맥의 백운산이 뚜렷하고 그 좌측의 억불봉이나 좌측의 도솔봉도 명백합니다.

"며칠 전 TV에서 "티브이는 사랑을 싣고"편을 방영하던데 저 왕시루봉이 인요한 박사 가족이 휴양을 오던 곳이기도 하지."

현재 노고단에는 호텔시설이었던 석조건물 한 동만이 그 뼈대만 앙상하게 남은 채 서 있다. 그 후, 1960년 경 부터 지리남부의 왕시루봉에도 위 남장로회에서 1차 때와 같은 이유로 장소만 바꿔 휴양지가 조성되었다. 1962년 휴 린튼(한국명 인휴, 1926∼1984) 선교사에 의해 건립된 이 단지는 현재 집 10채와 교회 1채, 창고 1채 등 총 12채가 남아 있다. 이 건물들은 미국·영국·호주·노르웨이 등에서 온 선교사들이 자국의 건축 양식에 온돌과 아궁이를 가미해 지은 집들이어서 건축학적으로도 상당히 의미가 있다. 실제 지금도 철제 변기, 세면기, 침대나 벽난로 등이 고스란히 남아 있다.

이 휴양촌의 설립자 휴 린튼은 현재 세브란스 병원에서 외국인 센터장으로 근무하고 있는 인요한 박사의 아버지이기도 하며 1895년 호남 지역에 파견된 유진 벨 선교사의 사위이기도 하다. 할아버지 윌리엄 린튼은 일제강점기 때 항일운동에 참여했고 이 공로로 2010년 건국훈장 애족장을 추서 받았다.

인요한은 1959년 태어났는데 1993년 한국형 구급차를 개발했고, 26차례 방북해 북한 결핵 퇴치 사업을 전개하기도 하여 2005년 국민훈장목련장을 받았다. 그는 위 유적지를 보존하기 위하여 ‘지리산기독교선교유적지보존연합’의 이사장이라는 직함을 가지고 있으면서 1984년부터 지금까지 자비를 들여 수양관을 관리해왔다.

그는 한국 개신교의 초기 선교 유적이 거의 남아있지 않은 점을 안타깝게 여겨 노고단 예배당 유적과 왕시루봉 선교사 수양관 등 두 곳을 등록 문화재로 지정하기 위해 노력하고 있는데 사실 이곳 왕시루봉 일대는 1300m 정상부에 넓은 초원이 형성되어 있으며, 정상에서 전망하는 수려한 경관은 아름답기 그지없다. 특히 2017년 3월부터 2027년 2월까지 출입금지구간으로 지정되어 있으며 지리산 반달곰의 중요서식지로 확인되어 있기도 하다. 또한 여러 희귀생물들이 분포되어 있는 지리산의 핵심 보존지역이기 때문에 이런 사업은 환경관련 단체로부터의 저항이 만만치 않다.

<사진 5〉 왕시루봉에 있는 선교사 유적지.

또한 화엄사 측은 “이미 2008년에 순천 성지화운동본부에서 성역화사업을 추진했던 기독교계의 전례로 보아 문화재 보존 사업만을 한다는 것은 이를 믿을 수 없으며, 왕시루봉은 기독교 성역화를 넘어 인요한씨 개인 가계家系의 성역화 사업이 아닌가 하는 의구심을 지울 수 없다”고 말한다.

물론 인요한 측은 “왕시루봉 유적은 문화인류사적으로 가치가 있는 유적이다. 이미 용역조사를 통해 관련 전문가들의 판단으로 문화재 지정을 진행할 것이며, 성역화사업은 진행하지 않을 것”이라고 말하지만 녹록치 않은 분위기이다.

이에 화엄사 측은 “문화재 지정 등을 통해 향후 성역화를 위한 기반으로 삼을 것을 우려한다.”고 밝혔으며 나아가 “문화재 지정이 되면 관리를 위해 상시 출입이 진행되고, 주변정비와 함께 향후 유적지 방문을 위해 많은 사람들이 이곳을 출입하게 될 것이고, 그렇게 되면 지리산 생태계의 훼손은 심해 질것으로 예상한다.”고 반대 입장을 고수하고 있다.

- 졸저 전게서 310쪽

05:09

임걸령을 지납니다.

언제나 풍부한 수량을 자랑하는 임걸령 샘이지만 어제 내린 비때문인가요?

아주 수도꼭지 수준입니다.

05:17

지도 #1의 '가'의 곳을 지나는데 새로운 이정목을 하나 봅니다.

그런데 재미있는 것은 이 이정목에 이곳에서 임걸령 쉼터(Imgeollyeong Samgeori)까지 5.5km라는 표기입니다.

그렇다면 임걸령 삼거리는 어디입니까?

모르긴 몰라도 좌틀하여 대소골로 내려가 5.5km를 내려가 용왕소를 지나 심원의 861번 도로 어디쯤을 얘기하는 것 같습니다.

아마 곧 개통될 새로운 구간?

기대를 해봅니다.

05:36

반야봉 입구입니다.

걸음을 빨리하여 내려온다. 반야봉에서 내려오는 산줄기를 만나는 곳에 ‘노루목’이라는 이정목이 붙어있다. 이는 노루가 머리를 치켜들고 피아골을 내려다보는 형상을 하고 있다고 하여 노루목이라는 이름이 붙었다고 한다. 그럴까? 우리나라에는 노루목이라는 이름을 가진 곳이 여럿 있다. 설악동에서 비선대 올라가는 곳. 포천, 안성, 진주 등 우리나라 곳곳에 퍼져 있다. 어떤 국어사전에는 ‘노루가 자주 다니는 길목’이라고까지 친절하게 설명도 해 놓았다. 그런데 어떤 곳 지명을 보면 한자로 노루 장(獐)자에 목 항(項)를 써서 장항(獐項)이라고까지 표기한 곳이 눈에 띈다. 그런 곳의 지형은 어떻게 생겼을까? 노루가 다닐만한 곳도 아닌 곳 같은데... 사실 여기서 노루의 뜻은 ‘늘어진 땅’ 곧 산에서 들로 길게 뾰족하게 나온 땅의 모양인 ‘늘’에서 발음이 비슷한 훈(訓)을 가진 ‘누를 황(黃)’이 나왔고, 역시 발음이 비슷한 ‘노루 장(獐)’이 나왔다고 한다. 거기에 실제 노루는 목이 긴 짐승이니 너른 들이나 산에서 내려오는 좁은 지역을 일컫기에 노루목만큼 좋은 단어는 없었으리라. 그걸 다시 한자어로 표기하니까 장항(獐項)이 된 것이란다. 이참에 고양시의 장항동이나 고구려부터 내려온 안산의 옛 이름이 ‘장항구(獐項口)였음을 떠올릴 수 있다면 그 이름들이 다 그 생김새와 관련이 있음을 이해할 수 있겠다.

- 졸저 '현오와 걷는 백두대간' 64쪽

여느 때 같으면 주저없이 들어가 반야봉을 올랐을 겁니다.

그런데 오늘은 천왕봉까지 종주하여야 한다는 의미도 있으므로 아쉽지만 pass!

노루목 앞 바위 위로 올라갑니다.

지나온 능선.

노고단에서 내려온 줄기는 왕실봉으로 떨어진 다음 뚝 떨어져 질매재를 만들고 그 질매재에서 동쪽으로 내려오면 피아골입니다.

함태식 선생님이 노고단을 떠나 내려오며 하던 말씀이 생각나는군요.

멀리 호남정맥이 흘러가고.....

바로 앞 용수골의 물은 피아골로 내려가 내서천이 되어 연곡나루터 부근에서 섬진강으로 합류될 것입니다.

"저 봉우리가 불무장등인데 화개단맥인 그 능선은 좌측으로 넘어가 진행을 하게 되는데 우측으로 떨어지는 능선으로 내려가다 보면 무착대라는 곳이 있어. 집착을 버리라는 뜻인데 거기가 지리 10대 중 하나야. 거기서 피아걸 마을로 내려서러면 고생 좀 해야하지."

05:53

반야봉에서 내려오는 날머리를 지나자마자 좌측으로 보이는 표지판.

"이곳이 묘향대를 드나들 수 있는 들머리야.

이제 지리10대 중 5개가 정리된 거지?""

화엄사와 연곡사 그리고 법계사를 창건한 연기조사가 마지막으로 용맹정진한 곳이 반야봉 북동쪽의 묘향암이라고 하니 설화가 아니라 역사의 한 장이라는 느낌이다.

- 졸저 '현오와 걷는 지리산' 430쪽

06:00

예전에 날라리봉이란 이름을 가졌던 삼도봉입니다.

여기서 좀 더 진행을 하자. 그러면 이름도 재미있는 ‘날라리봉’1501m이다. 어감이 좀 좋지 않았나? 공원관리공단에서는 경상남도, 전라남도, 전라북도 등 삼 개 도가 만나는 곳이라 하여 1990년대 초 삼도봉으로 ‘개명’을 했다. 실은 이 봉우리가 낫의 날같이 뾰족하다고 하여 ‘낫날봉’이었다. 그게 시간이 흐르면서 음운이 변하여 날라리봉으로 되었던 것인데 애꿎게 이름만 나무란 꼴이다.

여기서 팁 하나 더! 우리나라 백두대간에는 세 개의 삼도봉이 있다. 그 셋 중 하나가 이 삼도봉이며 다른 하나는 경상남도 거창군과 전라북도 무주군 그리고 경상북도 김천시 등 세 개의 도가 만나는 초점산1249.1m이라는 이명을 가진 봉우리이고, 마지막 하나가 전라북도 무주군과 경상북도 김천시 그리고 충청북도 영동군 등 경상도, 전라도, 충청도가 만나는 민주지산 바로 옆의 삼도봉1177.7m이다.

이 삼도봉에서 남동쪽으로 고개를 돌리자. 시원스럽게 뻗은 줄기에 불무장등 능선이 보인다.

- 졸저 '현오와 걷는 백두대간' 64쪽

그런데 어디를 보시나이까?

경상남도 하동군과 전라남도 구례군과의 경계인 화개단맥을 보고 계시나이까?

오호라! 그 줄기의 주봉인 불무장등을 보고 계셨군요.

이태의 ‘남부군’을 읽다보면 ‘풀무잔등’이라고 부른 흔적을 찾을 수 있죠?

불무장등이라는 지명은...

어떤 이들은 산의 모양 가지고 이름과 연결시켜 대장간의 화로인 '불무(풀무)와 같은 형상이라고 단정 짓기도 한다. 그래서 불무장등이라는 거다. 또 다른 이들은 보통은 不無長嶝이라고 써서 '우두머리 봉' 혹은 '높은 산' 정도로 보기도 하는데 그 의미도 선뜻 와 닿지 않는다.

산 이름은 그렇게 아무렇게나 막 지어지는 것이 아니다. 사람에게는 이름이 있듯이 땅에도 이름 즉 지명이 있다. 사람은 이름이 있어 이를 통해 그 사람의 행적을 알 수 있듯이 지명은 그 땅을 삶의 터전으로 삼아 온 이들의 문화가 고스란히 배어 있다. 따라서 지명은 지역의 역사, 형상, 풍속, 의식, 도덕, 종교 등을 파악하는데 중요한 역할을 하는 것이다. 그러니 그 지명을 파악하는 것은 그 지역의 역사를 아는 것과 같다 할 것이다. 그러나 세월이 오래 흐르면 처음 부를 때와는 전혀 다른 뜻을 가진 이름으로 변해 있어 엉뚱한 의미로 불리는 경우도 왕왕 있다. 특히 우리나라는 우리 고유 글이 없다가 한자가 들어오면서 한자식으로 발음을 하다가 다시 한글 이름으로 바뀌었고 그걸 일제강점기 때 그들의 편의대로 일본식 한자로 바꾼 경우도 많아 정확한 뜻을 알기란 여간 어렵지 않다.

살펴보자. 사실 지리산 자체가 승도僧都 혹은 불도佛都라고 하였으니 불교 용어와 관련지어 본다. '불무'라는 발음에 주의한다. 지리의 서쪽을 책임지는 제1봉이 반야봉이다. 이 반야봉이 지리산에서 갖는 지위를 느껴보기 위해 반야봉으로 올라보면 더 확실해진다. 대저 반야는 지혜요 문수를 일컫는다 했다. 화엄사와 연곡사 등을 개창하였다는 연기조사鷰起祖師는 문수보살을 원불로 삼았다. 그래서 이 화엄사가 있는 산 이름도 대지문수사리보살大智文殊師利菩薩의 이름을 따서 智利山이라 부르게 되었고 문수보살은 보살 중에서 상수에 있는 보살이어서 특히 그 보살이 계시는 산을 청량산淸凉山이라 부르니 이 지리산의 또 다른 이름은 청량산이라는 것도 둘레길 제14구간에서 이미 살펴봤다.

어쨌든 이 반야般若라는 말은 불가에서 말하는 깨달음과 참모습을 아는 최고의 지혜을 뜻하니 이 반야봉이 불모佛母 혹은 절집을 뜻하는 불묘佛廟였다는 얘기다. 그러니 이 반야봉의 기氣를 받아서 내려가는 줄기 즉 이 긴 능선의 이름은 '반야장' 그리고 그 능선 중의 첫 봉우리이니만큼 '반야장등'이라고 써야 맞을 것 같다.

그러나 이렇게 되면 '반야봉'과 '반야장등'의 '반야'가 중복이 되는데 지명에서는 가급적 이런 중복 현상을 피해야 한다. 그래서 반야의 다른 이름인 '불모'를 썼고 '불모장등'이라 이름하게 된 것이다. 그리고 그 불모장등이 시간이 흐름에 따라 음운변화를 일으켜 '불무장등'이 되었다는 것이다. 즉 그 '불모'란 발음이 '불무'가 된 것이다. 이럴 경우 반야봉에서 내려오는 기氣가 날라리봉에서 능선을 타고 내려와 불무장등 ~ 황장산을 지나 섬진강과 화개천이 만나는 합수점으로 뻗치는 길고 큰 줄기(長嶝)가 된다는 ‘지리 99팀’의 주장이 상당히 설득력 있게 들린다. 역시 지리산하면 ‘지리 99’팀의 연구가 돋보인다.

그 뒤로는 호남정맥이 보이고 좌측 뒤로는 낙남정맥에서 흘러내린 소위 지리남부능선도....

- 졸저 '현오와 걷는 지리산' 431쪽

길상봉 노고단....

연동골....

이 연동골의 물은 범황천이 되어 흐르다 그 유명한 최치원의 세이암이 있는 신흥교 부근에서 화개천에 합류됩니다.

그러고는 화개장터에서 섬진강에 흡수되게 되죠?

당연히 그 합수점에서 이 불무장등의 화개단맥을 그 맥을 다하게 되고.....

그 삼도봉 조형물과 반야봉.

이 반야봉에서 내려오는 기운이 두 갈레로 갈라져 하나는 노고단을 거쳐 차일능선을 타고 화엄사로 흐르고 다른 하나는 불무장등을 타고 내려가 연곡사와 칠불사로 흐른다고 하니 그 기운을 받기 위해서라도 반야봉은 꼭 들러야 할 곳이다.

그뿐인가! 저 반야는 불교적 의미 말고도 귀녀鬼女라는 뜻도 있다. 그래서 그런지 반야봉은 흡사 여자의 봉긋하게 솟은 두 개의 젖무덤 같은 모양새를 하고 있다. 그 전설대로 하자면 지리산은 여신령이 폭넓은 치마를 펼치고 앉은 형상이 되었고, 그 수없이 많은 골짜기들은 그 치마의 주름이라고도 할 수 있었다. 그런데 왜 옛날부터 세상을 바로 잡으려던 사람들은 형편이 여의치 못하면 그때마다 이 산으로 밀려들어 그 최후를 마쳤던 것일까. 남도 땅에서는 제일 큰 산이고 더는 갈 데가 없는 마지막 산이었기 때문이다. 그러고 보면 지리산 골짜기들은 피신처였으며 또한 무덤이었다. 무덤의 둥근 모양은 자궁을 상징하는 것이고 죽음은 태어났던 곳으로 다시 돌아가는 것을 의미하는데.... 지리산의 여신령은 자궁을 많이 지니고 있어 의로운 사람들에게 죽음자리를 마련해 준 것인가.

- 졸저 전게서 429쪽

그 반야봉을 배경으로 저도 한 컷 찍습니다.

그런데 좌측에서 가방을 내려놓은 분이 "아니 현오님 아니세요"하는 부름을 듣습니다.

존경하는 산꾼 케이선배님이십니다.

'홀로산행' 팀의 킬문 선배님이나 케이 선배님은 나라 안에서 알아주는 산꾼입니다.

제대로 산줄기를 읽을 줄 알고 말할 수 있으며 탈 줄 아는 분!

역시 케이 선배님 답게 그 묵직한 가방에서 막걸리 한 통을 꺼내 바로 따시는군요.

후배들과 한 순배 돌립니다.

산행에 서로 바쁘니 이따 하산해서 거북식당에서 뵙겠습니다.

선배님도 떠나고 우리도 가방을 꾸려 뒤를 쫓습니다.

06:25

그러고는 화개재입니다.

연동골로 내려가는 길.

- 졸저 전게서 453쪽

이 연동골은 벽소령종단도로와 관련하여 벽소령을 지나면서 다시 보겠습니다.

이 이정목 뒤로 넘어가면 뱀사골과 반선으로 진행하게 됩니다.

다시 슾으로 듭니다.

06:36

1343.1봉을 지나,

토사의 유실을 막기 위한 계단을 지나,

06:52

토끼봉으로 오릅니다.

저 뒤가 칠불사로 진행할 수 있는 토끼봉능선 들머리입니다.

반야봉의 기가 이 능선을 타고 칠불사로 내려간다는 얘기죠.

07:22

연하천으로 가는 도중 뒤를 돌아봅니다.

반야봉에서 내려오는 길이 보이고....

그리고 노란 지붕의 묘향암이 보입니다.

일행 모두 대단한 것을 발견한 양 환호를 지릅니다.

07:39

명선봉 전위봉에 오릅니다.

친환경 야자매트.

이번 산방기간 동안 상당한 거리를 이 야자매트로 공사를 했군요.

고맙나이다.

재능고등학교 친구들이 3박4일로 지리산 종주를 하였군요.

참 대견스럽습니다.

07:58

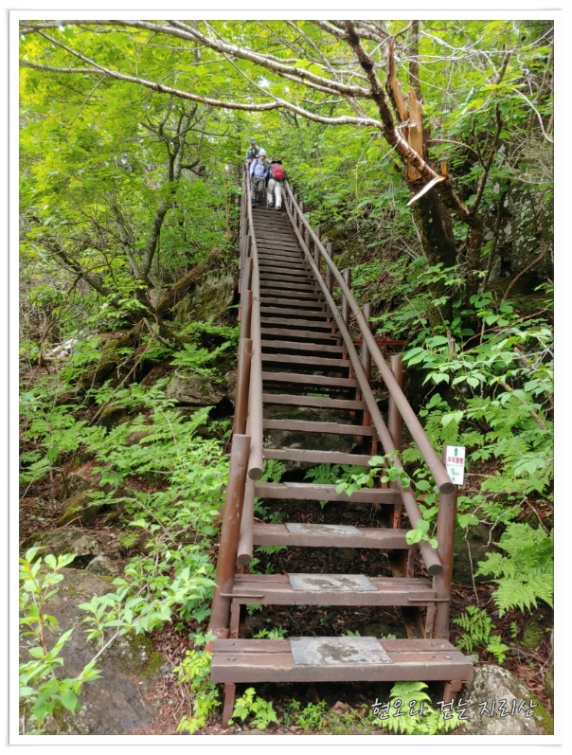

긴 나무 계단을 내려와 연하천 대피소입니다.

약 13km 걸었군요.

4시간 반 정도 소요되었고....

이 연하천 대피소의 연하천煙霞泉이라는 이름은 사실 지형이나 풍광과는 전혀 관계없는 그것이다. 단지 지리산지구 공비토벌 작전이 끝난 이듬해인 조금 전 얘기한 구례의 연하반 산악회의 작품에 불과하다. 즉 자연을 그리워하여 병을 얻었다는 뜻의 천석고황泉石膏肓과 같은 뜻의 연하고질煙霞痼疾에서 가지고 온 말인 ‘연하반 산악회’는 지리 주릉 종주 중 자신들이 발견한 샘물의 이름을 연하천이라고 했으며, 나아가 장터목을 가던 중 제석봉과 천왕봉을 한눈에 볼 수 있으며 오묘한 풍광을 보여주는 봉우리를 연하봉이라 부르기 시작한 것이다. 또 장터목에서 야영을 할 때 발굴한 샘물을 마침 같은 날 득녀를 한 대원의 딸에게 ‘산희山姬’라는 이름을 지어주면서 이 샘물도 ‘산희샘’이라 명명한 데서 연유한 것이다. 어쨌든 연하천 대피소의 물은 임걸령 샘물과 더불어 지리산에서는 사시사철 물이 마르지 않는 곳으로 유명하다.

- 졸저 전게서 433쪽

여기서 간식을 먹고가죠.

아니 아침인가요?

떡과 빵을 먹고.....

15분 정도 있다가 일어납니다.

08:24

지리북부능선으로 갈리는 삼거리.

음정삼거리로 불리는 곳입니다.

직진합니다.

08:28

그러면 이내 삼각고지를 지나게 되고....

반야봉.....

08:33

삼각고지를 지나면 암봉이 나타나기 시작하면서 조금 조심을 하면서 걷게 된다. 천왕봉 하부의 개천문 같은 곳을 지나면 예전의 비박굴 앞의 이정표는 이 봉우리의 큰 바위 두 개를 지칭해 형제바위라고 부르면서 전체를 묶어 형제봉이라고 한다. 이 바위는 옛날 지리산에서 수행을 하던 형제가 성불成佛한 후, 지리산녀의 유혹을 뿌리치려고 오랫동안 등을 맞대고 서 있다가 그대로 돌이 되었다고 하여 붙여진 이름이라고 한다. 그런데 국토지리정보원 지도를 보면 이 바위를 분명히 부자바위父子巖라고 표기해 놓았다. 그러면서도 봉우리 이름은 형제봉이라고 표기하였는데 어찌된 일인가? 부자바위가 있으면 부자봉父子峰이라고 불러야 하는 거 아닌가? 또한 성불을 하기 전이라면 몰라도 성불까지 한 다음에 무슨 지리산녀의 유혹에 형제의 의까지 끊으면서 돌까지 되었는지 스토리가 너무 작위적이다.

형제봉 이야기

더군다나 마천의 삼정마을 사람들은 아무도 두 개의 바위가 마주보고 있는 이 봉우리를 형제봉이라고 부르지 않는다고 한다. 그들은 부자암봉父子巖峰이라고 부르는데 지리산 '지도'와 산꾼들이 그 곳을 형제봉兄弟峰이라고 부르고 있어 이를 아주 못마땅하게 생각하고 있단다.

그들이 형제봉을 부자암이라고 주장하는 근거는 설화를 바탕으로 만들어진 증거와 그 증거를 합리화 할 수 있는 자료를 가지고 있기 때문이다. 산에 대해서 가장 잘 알고 있는 사람은 그 산에 의지하여 사는 그 주변 마을의 주민 아니겠는가? 산 이름이라는 게 그런 거 아닌가? 그 산 주위의 주민들이 불러주던 이름이 그 산 이름으로 굳어지는 것.

삼정마을(양정, 음정, 하정)을 끼고 흐르는 광대골의 전래설화 “나무꾼과 선녀”에서 유래한 이야기인데 금강산의 얘기와 거의 같다. 다만 삼부자三父子는 날마다 지리산에 올라가서 하늘을 향해 돌아오지 않는 아내와 어미를 기다리다 화석이 되어버렸다는 얘기고 사람들은 화석이 되어버린 바위덩어리들을 부자바위라고 불렀단다. 특히 하정마을 사람들은 이 부자암을 기리기 위해 1976년에 “석문암계”라는 친목계를 조직을 해서 선녀와 나무꾼이 살았다는 부락의 계곡에 선유정이라는 정자를 세우고 매년 초복이면 전설속의 나무꾼인 인걸의 삼부자를 위해 제사를 올리고 있다고 한다.

- 졸저 전게서 434쪽

북부지리에서 볼때 우측에 해당하는 귀 모양의 바위입니다.

우측 절터골....

그 우측의 명선남릉 아래 이현상의 아지트가 있고 그 아래에서 이현상은 최후를 맞았죠.

명선남릉.

08:52

형제봉 정상입니다.

이곳에 올라가면 천왕봉은 물론 지리의 모든 봉우리를 살펴볼 수 있죠.

지난 번의 추억을 되새기며....

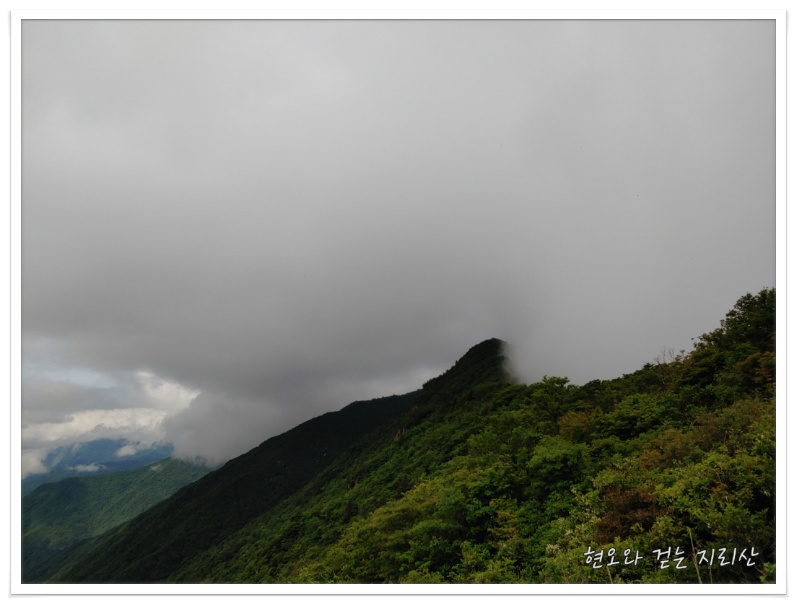

그런데 아쉽게도 그 좋던 날씨가 구름으로 변하는군요.

벽소령 대피소를 덮기 시작합니다.

불길한 예감이 듭니다.

오늘 조망은 더 이상 없을 거라는....

일단 진행을 합니다.

08:58

지리 북부에서 볼 때 왼쪽 귀에 해당되는 바위봉입니다.

예전에는 '형제봉'이라는 팻말이 붙어 있던 곳.

지금은 그것을 떼어버렸습니다.

아주 지극히 당연하고도 현명한 처사입니다.

09:09

벽소령 대피소로 내려가면서 돌아보았습니다.

기억 속의 그곳.

09:27

벽소령 대피소입니다.

깔끔하게 단장한 곳이죠.

바닥도 온돌이라고 하니 겨울에는 필히 하룻밤 자고 가야 할 듯.

벽소령은 벽송령?

산꾼들에게 벽소령하면 비슷한 음 그리고 여기서 그리 멀리 떨어지지 않은 곳에 있는 벽송사를 떠올릴 수도 있겠다. 사실 예전 지리산에는 약 70 여명의 벽송 지엄 선사의 제자들이 여러 암자에 퍼져서 수행을 하고 있었다. 지리 북쪽에는 이 벽송사와 영원사, 남쪽에는 쌍계사, 칠불사, 신흥사, 의신사 등에서 많은 제자들이 벽송의 가르침대로 수행에 전념하였다는 얘기다. 당연히 이들 사찰들의 승려들은 서로 도반道伴이니 교류가 잦았음은 능히 짐작할 수 있을 터, 그러니 지리 북쪽의 벽송사와 영원사 그리고 남쪽의 칠불사, 쌍계사 등 그들이 오가던 지리 주릉 고개의 당시의 이름이 벽송령碧松嶺이 되었음은 지극히 자연스럽다 하겠다.

그러던 그 이름이 부른 이에 따라 발음이 달라지다 어느 정도 서정적인 운치가 가미되어 이 고개에서 보는 달은 “달밤에 푸른 숲 위로 떠오르는 달빛이 희고 맑아서 푸르게 보인다.”는 의미로 발전하여 지리10경에 선정되었다니 그 유래에는 갑자기 무관심해진다.

- 졸저 전게서 436쪽

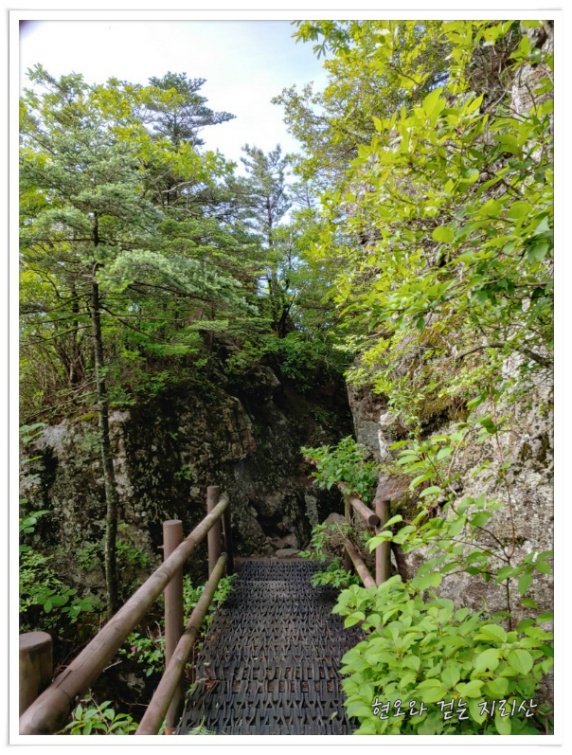

2018년 11월 온돌로 깨끗하게 새 단장을 한 대피소 앞마당의 식탁에 앉아 가볍게 간식을 먹고 출발하면 널찍한 등로 위 양옆으로 새롭게 목책도 설치하고 바닥에는 큰 돌도 많이 깔아 놨다. 우측으로는 아슬아슬한 절벽이고 좌측은 능선의 사면이 아니라 절개지이다. 금방이라도 돌조각이 떨어질 것 같은 아슬아슬함을 느낀다. 그런 우려에서일까? 최근에는 공단에서 이를 예방하기 위한 차원에서 부근의 바위 상태를 모니터링 할 수 있게 전자장치까지 장착해 놨다. 산꾼을 위한 배려이고 움직이는 행정이다.

- 졸저 전게서 437쪽

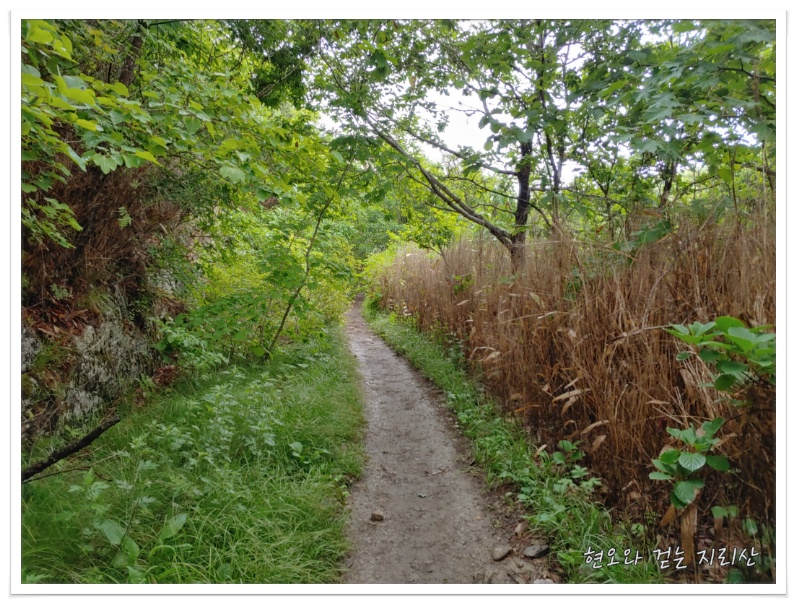

아!

호젓한 길.

여기가 과연 지리산이라 말인가!

아니 이렇기 때문에 지리산이지!

09:47

1382.5봉 바로 옆 고개.

이른바 바른재입니다.

이정목 뒤는 나무로 빽빽이 막혀 있고 음정 방향을 들여다 보면 임도가 그대로 살아 있습니다.

이게 뭘까요?

그런데 이런 임도 수준의 길은 누가, 왜, 뭐 하러 만들어 놓았을까? 그러고 보니 음정에서 올라오는 임도는 이 벽소령 대피소 코밑까지 아주 넓게 이어져 있음이 기억난다. 그리고 그 길의 도로사정도 아주 좋아 작은 트럭이나 사륜 구동 차들이 오고가는 것도 목격할 수 있었다. 도대체 이 길은 무엇일까?

사실은 1960년대 후반. 누군가가 필요성을 제기했을 것이다. 하동에서 함양을 가려하면 너무나 길고도 먼 길을 돌아가야 할 것이니 반야봉과 천왕봉의 중간을 가르는 도로의 필요성은 능히 짐작이 간다. 여기에 한라산 종단 도로를 개통한 토목업자들의 부추김도 한몫 했을 것이다. 물론 핑계거리도 있었다. 멀리는 1948년 10월의 여순사건을 거론했을 것이고 가까이는 한국전쟁이 끝난 후 빨치산 잔당 토벌을 1963년에야 끝낼 수밖에 없었던 작전상의 어려움도 한 요인으로 제기됐을 것이다.

그런데 실상 이 도로의 개설 목적을 알게 되면 좀 아이로니컬해진다. 나아가 이 도로와 천은사~성삼재~달궁을 잇는 지금의 861번 도로가 같은 시기에 같은 목적으로 개설된 것이라고 하니 더더욱 그렇다. 즉 이들 도로가 착공된 때가 지리산 빨치산 토벌작전이 끝나 당국이 '완전 평정'을 공표한 1955년으로부터 무려 13년이 지난 1968년의 일이다. 당시 연동골에 소규모의 무장공비가 출현한 것이 계기가 되었단다. 신흥에서 화개재를 향해 6㎞를 거슬러 오른 연동마을에 약초꾼을 가장한 이들이 나타나 보리 15말 등을 사려고 했는데 이를 수상히 여긴 주민의 신고로 무장공비의 존재가 처음 포착이 됐던 것이다. 그들의 출현이 지리산 척추를 파헤치는 군사작전도로 공사를 하게 만들었으니 지금 생각하면 아주 기가 막힐 노릇이었다.

결국 그렇게 시작한 공사가 1972년 10월에 마쳤으니 그 구간이 신흥 ~ 마천 즉 하동군 화개면 범왕리의 신흥마을과 함양군 마천면 삼정리를 잇는 도로가 된 것이다. 이른바 ‘벽소령 종단도로‘이다. 당시로는 실로 엄청난 대역사大役事였을 것이다. 하지만 그렇게 개통만 시켜놓고 이용하지를 않아 대성리 방향의 삼정마을 ~ 벽소령 구간은 차는 고사하고 사람도 다닐 수 없을 정도로 나무가 빽빽하게 들어차 비록 지도에는 도로표시가 되어 있지만 그 기능을 상실한 지 이미 오래됐다.

그나마 지리 북쪽의 양정, 음정 주민들은 이 도로를 산간지대 경작이나 토봉土蜂 등에 유용하게 활용하고 있다. 반면 지리 남쪽의 삼정마을 주민들에게는 신흥~삼정 약 7km의 거리 정도만 생활 편익에 이용되고 있을 정도다. 나아가 삼정삼거리에서 벽소령대피소로 오르는 지름길(4.1km)마저 1995. 9. 5.부터 영구 폐쇄되어 ‘벽소령 종단도로’는 이제는 서서히 자연으로 되돌아가고 있다.

그 종단도로의 흔적이 끊기는 지점이 바른재이다. 지금은 고개라는 느낌이 전혀 안 드는 곳.

- 졸저 전게서 438쪽

백두대간을 중심으로 구름이 나뉩니다.

10:02

덕평봉 전위봉입니다.

덕펑봉은 직접 오를 수 없습니다.

바위가 많기 때문이죠.

따라서 등로는 이 봉우리를 우측으로 우회합니다.

10:15

그러면 오아시스와도 같은 선비샘을 만나게 됩니다.

예전에는 풍부했던 수량이 요즈음은 좀 갑갑하게 나옵니다.

선비샘 바로 뒤로 넘어가면 덕펑능선을 따라 원통암으로 내려갈 수 있죠.

언제나 가볼까....

10:52

천왕봉과 중봉 등을 한 눈에 바라볼 수 있는 칠선봉.

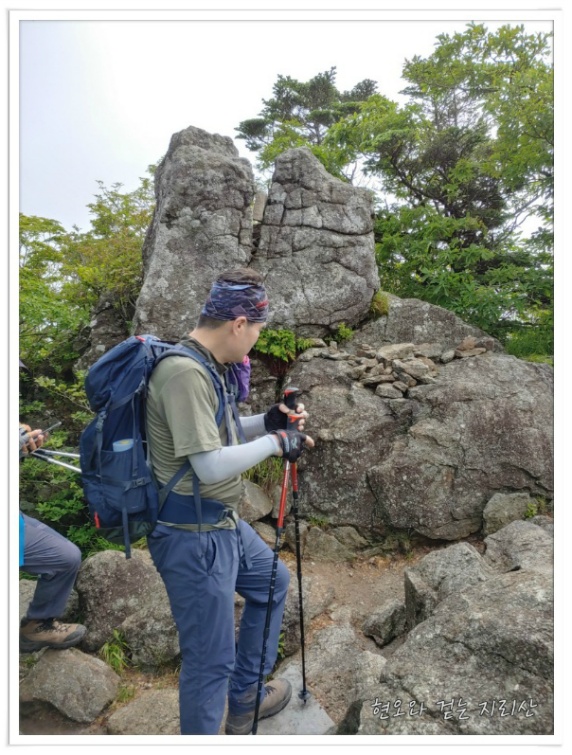

푸우님이 포즈를 취합니다.

하지만 오늘은 그저 이 정도.

조망은 끝났습니다.

바람에 흩날리는 작은 물알갱이의 감촉만 느낍니다.

바위 봉우리 몇 개를 지나면서 체력이 떨어짐을 느낍니다.

11:04

다른 봉우리들은 다 자기 이름을 되찾거나 명찰을 정리해줬는데 이 칠선봉만큼은 아직도 예전 명찰 그대로군요.

이곳도 빨리 정리되기를 기대합니다.

영신봉을 향합니다.

11:23

영신사 입구를 지납니다.

영신대가 있는 곳이죠.

"이제 지리 10대 중 여섯 개 정리했다."

"그러네요. 우번대,문수대, 서산대, 무착대, 묘향대 그리고 이 영신대."

"오늘은 시간이 없으니 그냥 통과하지만 나중에 한 번 영신대를 들러보자. 그 안에 우천 허만수 선생이 수도를 하던 신선대도 있으니까....."

영신사를 들른 선인들

산꼭대기에 있는 향적사 등 몇몇 절은 모두 나무판자로 덮였는데, 거처하는 승려가 없다. 오직 영신사만이 기와로 지붕을 덮었으나 거처하는 승려 또한 한둘에 불과하다.

예전 이곳에 있던 영신사라는 절집은 기와를 얹고 있었다는 얘기이다. 점필재 김종직은 이 영신사의 구조나 실내 장식 얘기 외에 역사지리와 관련한 얘기도 들려준다.

영신사에서 잤는데 승려는 한 명뿐이었다. 절의 북쪽 절벽에 가섭의 석상 한 구가 있었다. 세조대왕 때에는 늘 환관을 보내 분향하게 하였다. 그 목에 난 흠집도 왜구가 낸 자국이라고 한다. 아! 왜구는 참으로 잔악한 도적이구나. 사람을 남김없이 살육하고 성모상聖母像과 가섭상의 머리에도 칼자국을 냈으니 단단한 돌이지만 사람의 모습을 본떴기 때문에 화를 당한 것은 아닐까?

이 왜구는 둘레길 제1구간과 제2구간의 황산대첩과 여원재 얘기를 할 때 나왔던 아지발도의 수하에 있던 그 잔당들이다. 진포대첩에 이어 황산전투에서 또 대패한 잔당들이 반선으로 도망을 와 화개재를 거쳐 백두대간 주릉을 타고 이 영신사까지 와서 만행을 저질렀던 것이다. 어우당 유몽인도 이를 확인했었다.

- 졸저 전게서 440쪽

그러니까 예전의 백두대간길은 현재의 등로가 아니고 영신봉에서 좌측으로 내려와 지금의 헬기장 입구에서 우틀하여 계곡 길을 따른 다음 영신사를 지나 이곳으로 나오는 길이었을 거야. 그래야 저 절벽길을 피할 수 있는 것이겠지. 암자와 암자를 잇는 루트. 그게 예전 산길이자 등로였을 거야."

영신사 입구를 지나면,

공포의 175계단이 시작됩니다.

어우당의 얘기를 들어보면 주위의 바위들이 다 이 영신대를 내려다보고 있는 형상이라는 것이다. 비로봉도 관측이 되고 좌고대도 보이는데 아리왕탑은?

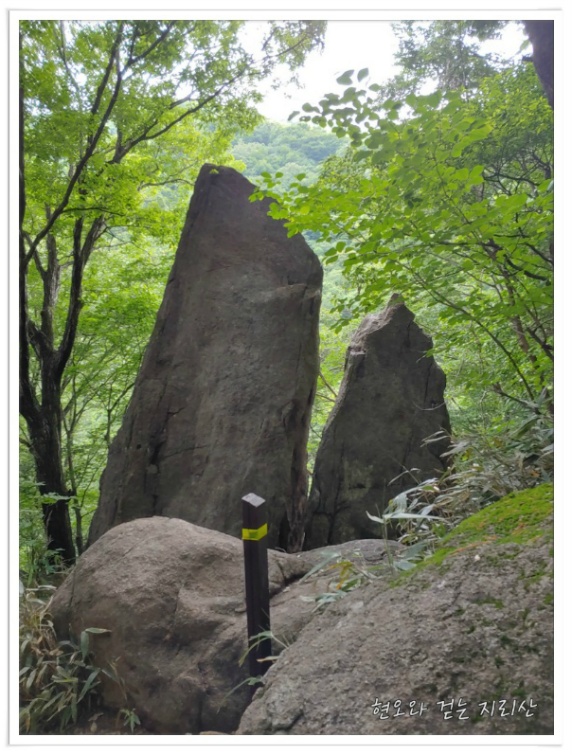

가섭전(迦葉殿)의 북쪽 봉우리에는 두 바위가 우뚝 솟아 있는데, 이른바 좌고대(坐高臺)라는 것이다. 그 중 하나는 밑은 둥글게 서리었고 위는 뾰족한 데다 꼭대기에 방석(方石)이 얹혀져서 그 넓이가 겨우 한 자[尺] 정도였는데, 중의 말에 의하면, 그 위에 올라가서 예불(禮佛)을 하는 자가 있으면 깨달음을 얻는다고 한다.

이 때 종자(從者)인 옥곤(玉崑)과 염정(廉丁)은 능란히 올라가 예배를 하므로, 내가 절에서 그들을 바라보고는 급히 사람을 보내서 꾸짖어 중지하게 하였다. 이 무리들은 매우 어리석어서 거의 숙맥(菽麥)도 구분하지 못하는데도 능히 스스로 이와 같이 목숨을 내거니, 중들이 백성을 잘 속일 수 있음을 여기에서 알 수 있겠다.

다행히 좌고대는 예전과 달리 지금은 등로 바로 옆에 있다. 흙이 굳고 돌이 많은 건조지에서 사는 미어캣meerkat 같이 생겼는데 정상부는 한 사람이 올라가서 절을 할 수 있을 정도의 면적이다.

- 졸저 전게서 441쪽 이하

"그런데 저 좌고대에 사람이 올라갈 수 있다는 게 이해가 안 되는데"

후배들은 이곳에서 바라보는 좌고대애 대해 의심의 문초리를 보내는군요.

그럴 수도 있을 것입니다.

보는 위치에 따라 틀릴 것이니까 말입니다.

"좌고대 옆에 있는 바위가 추강암이야. 지리산 전문가인 도솔산인 이영규님이 보내준 사진을 보여줄게."

참고 사진.

좌고대.

11:46

그러고는 영신봉으로 오릅니다.

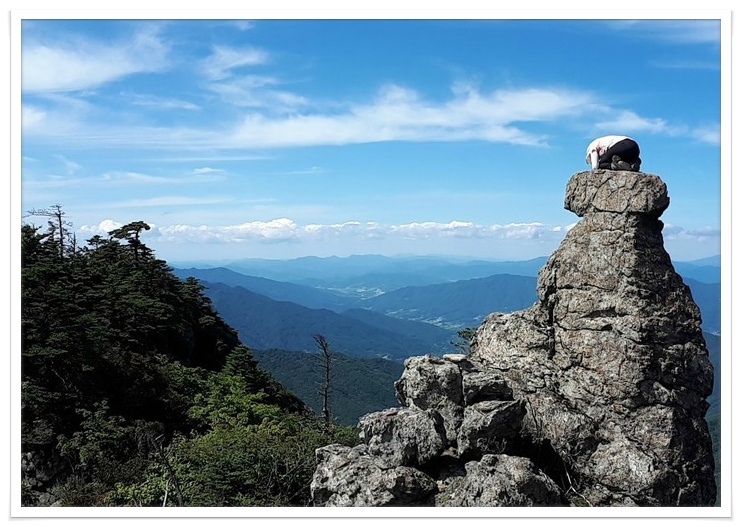

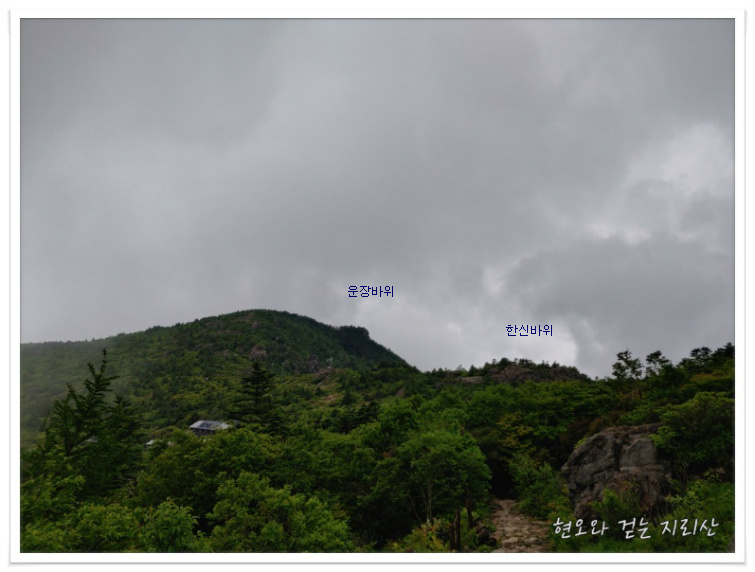

기도꾼들에 의하면 이 영신봉의 바위들은 유달리 기가 세어 기도발이 잘 먹힌다고 한다. 그래서 나라가 외적의 침입이 있거나 인심이 흉흉할 때 많은 사람들이 도를 닦고 기를 받기 위해 영신봉 주위로 모여들었다고 한다. 마천이나 거림 특히 마천에서 올라오는 사람들 중무속인들은 영험한 기운을 영웅으로부터 찾았다. 삼국지에 나오는 촉나라 명장 운장雲長 관우를 모시는 사람도 있었을 테니 저 영신봉에서 북쪽으로 흘러내린 지점에 있는 바위를 '운장바위'라 불렀고 또 '토사구팽兎死狗烹'의 고사성어로 유명한 초한지의 '한신장군'을 섬기는 사람도 있었을 테니 영신봉 동쪽 바위 아래서 치성을 드리던 그 바위를 '한신바위'라고 불렀을 것이다. 그러니 이 세석평전에서 백무동으로 내려가는 길에 있는 계곡이 자연스럽게 ‘한신계곡’으로 불리게 된 것이다.

이를 개탄한 글을 하나 볼까? 1924년 육당 최남선이 창간한 신문인 시대일보의 기사이다.

청학동을 찾아다니는 제군들아! 사람은 정신을 먼저 미신으로부터 타파하여야 될 것이다. 청학동은 진실로 미신의 한 주요물이 되었다. 거금 삼백 여 년 전 한 도인의 秘書를 보건대 청학동은 지리산 남록에 있는데, 장차 삼제갈 팔한신(三諸葛 八韓信)이 날 것이요, 그 동리를 복거(卜去)한지 십 리 이내에 車馬가 영문(盈門)이라 하였고, 그 후, 금강산 유점사에 있는 한 도승이 지리산을 답사하고 세무청학동(世無靑鶴洞)이라 하였다.

도인은 있다 하고 도승은 없다 하니 청학동은 진실로 전무후무한 혹세무민의 산물이다. 선영구토(先塋舊土)를 다 버리고 세탁가업(世倬家業)을 빙자하여 그야말로 당대 발복지인 청학동을 찾아 천 리를 멀다 않고 내왕하는 인사들아. 참으로 가석가애(可惜可哀)한 제군이다. 내일의 일은 예상하기 어렵지만 과거사를 전람하면 알 것이다.

수 십 년 전으로부터 청학동을 찾으려고 지리산 남록에 거류하는 수 천 명의 경과를 보건대 십년 이내의 車馬 영영문(盈迎門)은 고사하고 반년 이내에 남에게 압박만 많이 받는다 한다. 현금(現今) 세소간(世所間)에 청학동이라는 곳은 지리산 남록에 있는 세석평지 혹은 잔돌평지이라 하는 데는 평원광록이 주위 사십 리나 되고, 자좌 우향(子坐 于向. 정북에서 정남방향)으로 되어 미신에 혹한 자의 눈으로는 한번 혹할 만도 하다.

-------------------- 중략 ------

諸君아!

청학동을 찾아 제갈(諸葛), 한신(韓信) 같은 자손을 바라는 것보다 청학동을 찾는 그 경비로 현대에 상당한 교육을 가르쳐 제갈, 한신 같은 사람을 배워서 성공하면 그 사람이 있는 곳이 곧 청학동인가 하노라.

- 졸저 전게서 445쪽

이런 무속신앙에 대해 조금 더 알아볼까요?

예로부터 우리나라 무속인들과 민중들 사이에서도 석가나 공자 외에 옛날 중국의 지략과 무공이 출중한 영웅들 즉 관우, 장비, 유비, 제갈공명, 한신 등을 섬기는 사례는 빈번했다고 한다. 한국민속종교 연구소의 자료에 의하면, 우리나라의 무속세계에서 중국 신령을 모시는 전래풍습은 임진왜란 때부터라고 한다. 명군明軍이 지원한 데 대한 결과로 숭명崇明사상이 생겼기 때문이기도 하였다. 특히 관우의 경우는 ‘군신軍神’ 혹은 ‘재물의 신’으로 여겨져 명의 요동에서부터 북경에 이르기까지 대부분의 도시에는 관왕묘關王廟가 있었으며 민가에서조차 관우의 초상을 걸어놓고 제사를 지내는 일이 보편화 되었다고 한다. 그래서 명은 1598년 4월 당시 한양 남대문 부근에 주둔 중이던 경리어사 양호(둘레길 제20구간에서 조경남 얘기를 할 때 나오던 원숭이 부대를 이끌었다는 장군)에 의해 관우사당이 지어져 남관왕묘라 불렸으며 같은 해 5월 13일 관우의 생일에는 선조도 참배하기까지 하였다. 이후 1599년에는 두 번째 사당을 건립할 것을 강요하여 1601년 완공된 것이 동대문 밖에 있는 동관왕묘로 지금 동묘로 불리는 게 바로 그것이다. 이는 임진왜란 시기에 명군의 참전과 주둔이 조선에 남긴 문화의 영향을 상징하는 구체적인 실체라고 보는 시각(한명기, 임진왜란과 한중관계)도 있다. 그래서 한양을 비롯하여 여러 곳 특히 지리산과 가까운 남원에 관우 사당이 세워지는 등 이러한 풍조는 민간신앙에 큰 영향을 미쳤다. 이는 임진왜란을 통하여 선조를 비롯하여 유학을 넘어 유교를 신봉하는 지배층은 명나라에 대하여 재조지은再造之恩‘ 즉 명이 조선을 구해주고 다시 일으켜 세워주었다는 관념이 형성되었고 이는 명에 대한 모화의식을 깊게 해주었으며 명이 망한 뒤에도 ’대명의리론‘의 근거가 되기도 하여 민중에게는 위와 같이 중국은 물론 중국의 영웅들까지 받드는 풍조가 생기게 되었던 것이다. 이는 서인 정권이 집권하고 있던 나라를 또 한 번 쑥대밭으로 만든 1627년 1월 정묘호란과 1636년 12월 병자호란의 원인이 되기도 한다.

- 졸저 전게서 445쪽 각주

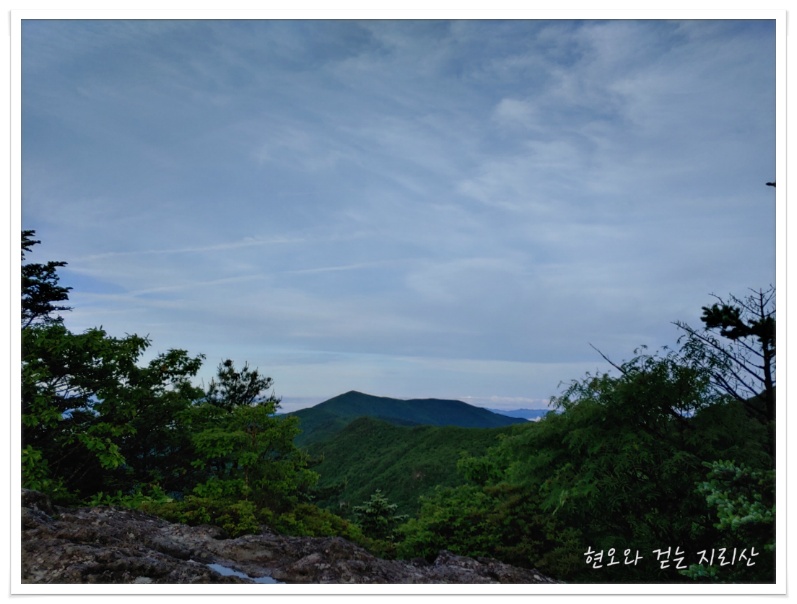

영신봉을 내려오면서 촛대봉을 봅니다.

그 아래가 소위 저여원으로 불리는 세석평전입니다.

우측 세석평전은 저여원沮洳原이라 부르던 곳이다. 물이 많은 곳이기 때문이다. 옛 선인들은 물 많고 농사도 지을 수 있을 정도로 너른 이곳을 무릉도원으로 보기도 했다. 그래서 그런가? 옛 선인들도 도교의 영향을 받았는지 혼란스러운 정국을 피하려 무릉도원 즉 이상향을 찾으려고 많이들 돌아다닌 것 같았다. 청학동, 별천지, 동천洞天 등의 이름으로도 불리는 이 무릉도원은 사람들에 따라 ①불일암이 있는 쌍계사 일대로 보기도 하고 ②지금의 청학동 혹은 ③이 세석평전을 그곳이라 부르기도 했다.

저여원이라고도 불렀던 세석평전은 청학동이기도 했다

지리산의 이런 '이상향'은 삼신산 중에서 방장산이라는 이름을 가지고 있음과 관련하여 고운 최치원(857~ ? ), 쌍명재 이인로(1152~1220)를 거치면서 구체화되기 시작한 것 같다. 신라의 최치원 같은 경우에는 신라정부에서 유학파인 자신의 정책이 받아들여지지 않자 그 정부에서는 더 이상 발전이 없을 것임을 간파하고는 아예 짐을 싸들고 지리에 들어와 지리산 신선이 되어버렸고, 고려의 이인로 역시 자신의 문장 역량이나 능력을 정부에서 알아주지 않음을 한스러워 하였던 인물이다. 어쨌든 이들이 남긴 그 문장들이 후세에 많이 읽혀지면서 조선의 선비들에게 영향을 주게 된다.

지리산의 전설 우천 허만수 선생은 이 세석에 움막을 지어놓고 생활을 하면서 등로를 개척하고 지도를 제작해 나눠주고, 길을 잃은 산꾼들이나 불의의 사고를 당한 산꾼들 구조 활동도 하는 등 지리산을 사랑하며 도인 같은 생활을 하였다. 33살 때 지리에 들어와 30년 가까이 지리산 생활을 하다가 흔적도 없이 사라진 우천 선생. 죽음을 맞이한 게 아니라 지리산에서 영생하기 위하여 홀연히 사라진 것이라고 하던데... 그런 지리산 중에서도 세석이다.

점필재는 이곳을 지나면서 어떻게 보았을까?

시루봉을 지나 습한 평원(沮洳原)에 다다랐다. -중략- 습한 평원은 산등성이에 있었고 평평하고 광활한 땅이 5~6리쯤 펼쳐져 있었다. 숲이 무성히 우거지고 샘물이 주위에 흘러 농사를 지으며 살 만하였다. 물가의 초막 두어 칸을 살펴보니 울타리를 둘러쳤고 흙으로 만든 구들이 있었다. 이 집은 바로 내상內廂에서 매를 잡는 초막이었다.

내가 영랑재(永郞岾)로부터 이 곳에 이르는 동안, 강만(岡巒)의 곳곳에 매 포획하는 도구 설치해 놓은 것을 본 것이 이루 다 헤아릴 수도 없다. -중략- 미끼를 보고 그것을 탐하다가 갑자기 그물에 걸려 잡혀서 노끈에 매이게 되는 것이니, 이것으로 또한 사람을 경계할 수도 있겠다. 그리고 나라에 진헌(進獻)하는 것은 고작 1, 2련(連)에 불과한데, 희완(戱玩)의 욕구를 충족시키기 위해 가난한 백성들로 하여금 밤낮으로 눈보라를 견뎌가면서 천 길 산봉우리의 꼭대기에 엎드려 있게 하는 것이야말로 인심(仁心)이 있는 사람으로서는 차마 못할 일이다.

- 졸저 전게서 443쪽

지리의 전설 우천 허만수 선생에 대해서는 여러 말할 필요가 없죠.

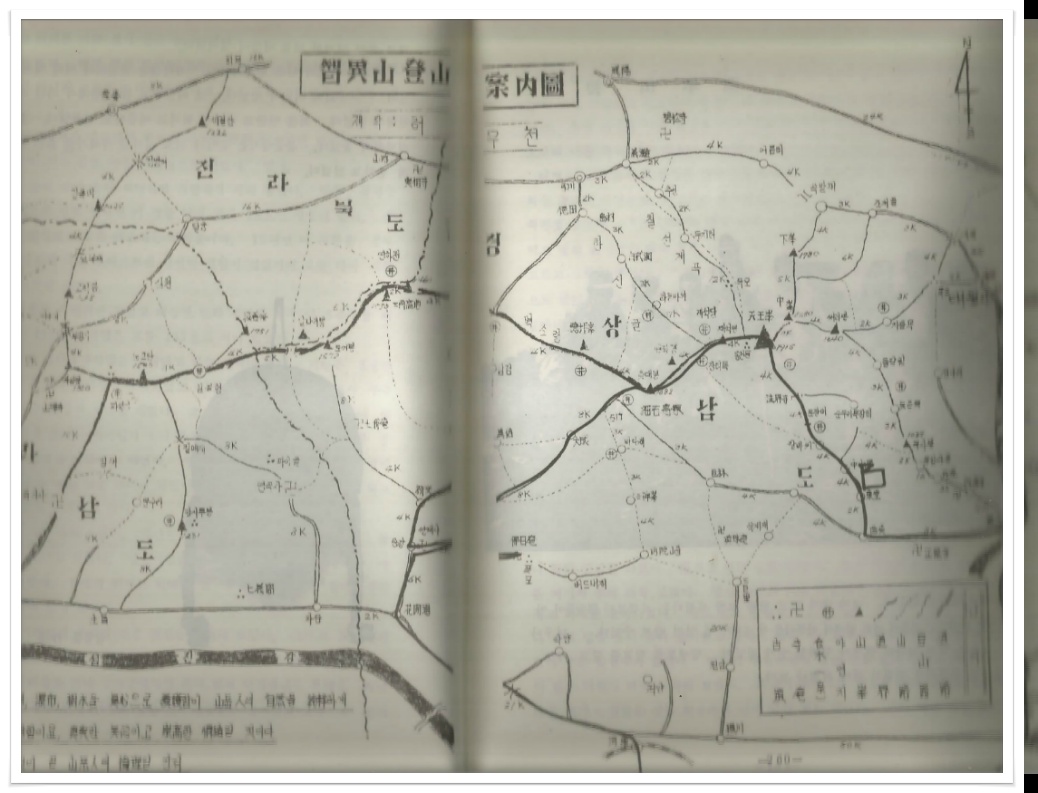

최근 저는 당시 우천 선생이 직접 지리산 개념도를 만들어 등산객들에게 나누어줬다는 개념도를 존경하는 정영기 선생님으로부터 선물 받을 수 있었습니다.

두 쪽에 걸쳐 인쇄된개념도이기 때문에 중앙에 접힌 부분이 있습니다.

상당히 자세한 개념도입니다.

11:56

세석대피소입니다.

여기서 점심 간식을 먹고 가기로 합니다.

볼 거 다 보고 얘기할 거 다 얘기하면서 오다보니 시간이 많이 지체되었습니다.

20분 정도 시간을 보냅니다.

촛대봉을 향합니다.

촛대봉을 오르면사 잠시 뒤를 돌아 보니 창불대가 막 구름에 가리기 직전입니다.

그 우측으로는 운장바위와 한신바위가 보이지만 이도 금방 구름에 잠길 것입니다.

12:32

촛대봉도 볼거리가 많지만 지금은 올라봤자 볼 게 별로 없을 것 같습니다.

시간도 늦어져서 그냥 통과하기로 합니다.

마천이나 거림에서 올라오는 사람들은 영신봉보다는 시루봉甑峰1703.1m(촛대봉으로 지금의 시루봉1578m이 아님)을 제1봉으로 부르고, 제석봉을 제2봉인 중봉으로 불렀다.

이 촛대봉은 이름도 여러 가지이다. 김종직과 하달홍은 이 촛대봉을 중봉이라고도 부른다고 했는데 특히 김종직은 증봉甑峰이라고 불렀으며, 남효온은 계족봉鷄足峰, 송병선은 촉봉燭峰 그 외 시루봉, 수리봉, 취봉鷲峰 등 여러 가지 이름들인데 유몽인의 경우 사자봉으로 불렀다.

4월 5일 갑술일. -중략- 길가에 지붕처럼 우뚝 솟은 바위가 있는 것을 보고서 일제히 달려 올라갔다. 이 봉우리가 바로 사자봉(獅子峯)이다. 전날 아래서 바라볼 때 우뚝 솟아 하늘을 찌르고 있는 것처럼 보이던 그 봉우리가 아닐까? 아래를 내려다보니 평지는 없고 온통 산비탈뿐이었다. 참으로 천왕봉에 버금가는 장관이었다. 이 봉우리를 거쳐 내려가니 무릎 정도 높이의 솜대〔綿竹〕가 언덕에 가득 널려 있었다. 이를 깔고 앉아 쉬니, 털방석을 대신할 수 있었다.

"사자 한 마리 안 사는 우리나라에 웬 사자봉?"이라는 의문이 생긴다. 도솔산인 이영규는 이에 대해 “이 역시 불교식 이름으로 문수보살은 사자를 타고, 보현보살은 코끼리를 탔다는 데서 유래한 것”이라고 친절한 해설을 덧붙인다. 그런데 촛대봉은 뭐고 증봉, 시루봉은 뭔가? 생긴 게 그렇게 생겨서 그런 이름이 붙여진 것이 아니라는 것은 제12구간을 지나면서 살펴봤다.

- 졸저 전게서 447쪽

12:39

촛대봉을 넘자마자 나오는 작은 연하봉.

연하봉의 축소판입니다.

촛대봉은 이미 구름에 잠겼고....

잠깐 좌측의 백무동과 우측의 추성리가 시야에 들어왔다가 다시 잠기는군요.

13:17

드디어 연하봉으로 가는 길입니다.

환성보다는 탄식이 나오는 산! 지리산이다. 어떻게 해야 지리를 조금 더 잘 알 수 있게 될까? 왜 지리는 올 때마다 전혀 낯선 모습으로만 다가올까? 1693.6봉을 돌아드니 고도가 떨어지면서 목책으로 등로를 유도하며 양 옆으로 키 작은 나무와 힘이 없는 풀이 바람에 날린다. 앞서 가는 꾼들의 모습은 그저 천천히 움직이지만 돌계단을 오르는 그들은 사진 촬영에 여념들이 없다.

연하선경의 아름다움

연하봉이다. 점필재가 지날 때도 부를 이름이 없던 봉. 그저 조망이 좋았음에도 이름이 없어 불러주지 못한 봉이다. 이렇게 안타까워하는 점필재를 보고 오죽했으면 동행했던 유극기가 “선생께서 이름을 지어주었으면 좋겠습니다.”라는 말을 했을까? 그날 점필재가 “고요한 이 산수 속에 그윽하게 운무가 피어오르고 연기가 노는 듯하며 저 바위에 걸린 노을이 함께 어우러지니 연하선경이란 이를 두고 하는 말이 아닐까 하네.”라는 말을 해주었으면 어땠을까? 점필재는 이런 말없이 그저 “증거가 될 만한 것도 없는데 어찌 이름을 붙이겠는가!”라며 이곳을 지났다.

<사진 10> 연하선경. 뒤로 천왕봉이 우뚝 서 있다.

연하煙霞의 사전적 의미는 안개와 노을을 아울러 일컫는 말이다. 좀 싱겁다. 그 말보다는 ‘고요한 산수의 경치를 비유적으로 이르는 말’이라는 뜻이 더 다가온다. 선경仙境 역시 신선이 사는 곳이라는 뜻보다는 ‘경치가 신비스럽고 그윽한 곳을 비유적으로 이르는 말’이라는 뜻이 역시 더 다가온다. 그렇다면 연하선경이라는 말 역시 그저 ‘고요한 산수가 신비스럽고 그윽한 곳’이라는 뜻으로 읽으면 되겠다. 이곳이 과연 그럴까? 점필재는 그 아름다움을 차마 한 단어로 표현하기 어려웠을 것이라 이해하자. 한자의 단조로움 때문이었으리라.

이곳을 안개가 살짝 피어오르는 날 혹은 촛대봉 너머로 노을이 지는 저녁에 지난다면 연하라는 말을 실감할 수도 있겠으나 어느 때라도 일출봉과 제석봉 그리고 천왕봉을 한 셋트로 볼 수 있을 때가 그래도 으뜸이 아닐까? 남효온은 이 연하봉을 ‘소년대’라 부르기도 했다.

- 졸저 전게서 453쪽

산꾼 몇 명이 그 길을 걸어갑니다.

그들을 바라보며 내려가는 푸우님과,

내대로님.

이번에는 오던 길을 돌아보며.....

가을에는 노란 색이었을 풀들....

바람에 숙인 고개를 들추고 싶습니다.

제 컴퓨터 모니터의 바탕화면.

13:30

연하봉.

뭐라고 이름을 붙여야 합니까?

바위 하나에 여러 개의 이름을 가져도 무방할 것 같습니다.

보는 위치에 따라 다른 모양으로 보일 테니까 말입니다.

일출봉 가는 길.

일출봉은 구름에 쌓여 제 모습을 드러내질 않는군요.

13:44

장터목 대피소입니다.

천오아봉에 올라봤자 아무 것도 볼 수 없으므로 과감하게 포기하였으니 미련없이 하산을 합니다.

중산리까지 5.3km.

두 시간 정도 걸리겠군요.

그러면 샤워하고 하산식을 하면 딱 5시가 되겠군요.

오케이!

칼바위골로 내려오는 물은 시천천이 되어 덕산에서 덕천강에 합류되어 남강을 향해 흘러갈 것입니다.

우측으로는 성모사의 향화를 위해 지어진 향적사가 있던 향적대로 갈 수 있겠습니다.

14:07

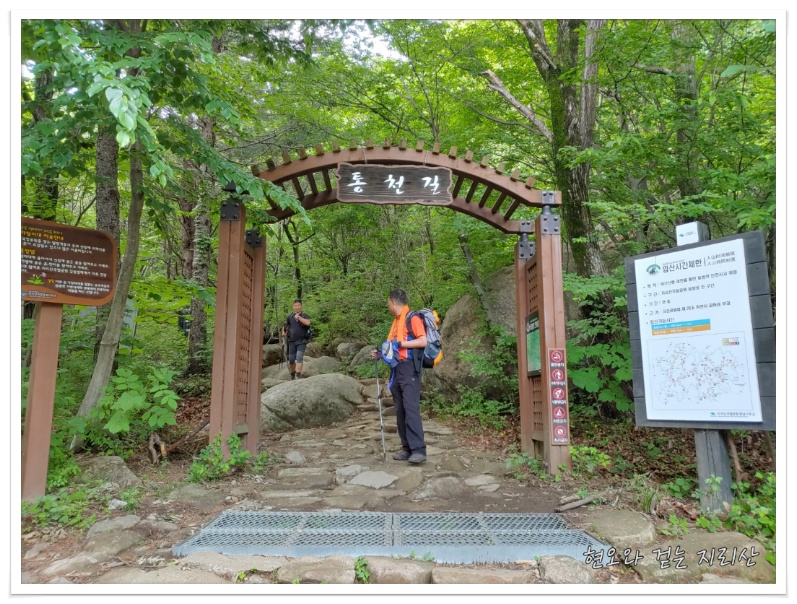

병기막터교를 지나 통신골을 지납니다.

향적사도 지금은 터만 남아있다. 김종직이나 김일손의 기록에 의하면 상당히 자세하게 기술되어있다. 석문石門으로 불리던 통천문을 오르다 보면 우측으로 가파른 골이 하나 보인다. 통신골이다. 천왕봉의 신에게 오르는 길이니 통신골通神谷이다.

천왕봉으로 오르는 길은 승려들의 경우 부처님의 지혜를 얻기 위하여, 유학자들의 경우는 배움과 유식遊息 그리고 공자부터 남명에 이르기까지의 선인들을 닮기 위하여 그리고 토속 신앙의 무속인들의 경우는 천왕봉의 영험한 기를 얻기 위한 여정이었을 것이니 通神谷이 맞을 것이다. 최근 공단에서는 이름이 분분한 통신골을 천주골로 통일하자는 의견을 피력한다. 천왕봉이 하늘을 받치고 있는 기둥이니 천주골天柱谷로 하자는 얘기다.

- 졸저 전게서 479쪽

그런데 이 통신골의 유래에 대하여 통신골通信谷으로 표기하여야 하고 그 근거로 지리의 또 다른 전설 성산 선생님을 동원하였습니다.

즉 성산 선생님이 통신골로 불렀으니 그렇게 불러야 한다는 것 같습니다.

지리산의 권위자 지리99팀의 의견을 듣습니다.

어느날 <성산>선생님이 산행팀을 이끌고 법천골로 장터목에 올랐습니다.

유암폭포에 도착해서 일행 중에 한명이 천왕봉으로 올라 붙는 계곡을 가리키며 개척등반을 해보겠다 하였답니다.

그리고 그는 얼마 뒤 그 계곡을 따라 천왕봉에 올랐고 몇몇 사람들과 후일담을 이야기하는 자리에서 천왕봉에서 내려오는 계곡이므로 계곡 이름을 [천왕봉골]이 적절하지 않겠냐는 중지를 모았다고 합니다.

요즘과 달리 별달리 매체가 없던 그 당시 이름을 정해서 어떻게 공식적으로 알리거나 할 수가 없었으므로 그냥 그렇게 세월을 보내고 있던 차에 다른 팀에서 그 계곡을 오르고 난 뒤 [통신골]이라 이름을 지어 산행기를 통해서인지 정확하지는 않지만 알려지게 되었답니다.

왜 [통신골]이라 하였는고 하니 그 팀에 무전기가 있었는데 지금도 마찬가지 입니다만 그 당시의 무전기로 지리골짝에 들어가면 통신이 잘 되지 않았는데 그 계곡만큼은 천왕봉에서 기다리고 있던 일행들과 통신이 아주 잘되어 특이하다 보니 [통신골]이라 지었답니다.

지리산골 이름에 적합하지 않는 이름이 지어지고 불려지게 된 어이없는 사연입니다.

우리나라에 무전기가 들어온 게 한국전쟁 중인 때였고 그 이후에도 군에서나 사용하던 장비였던 무전기가 산악회 등에 보급되기 시작한 때가 1990년도 후반이라고 하니 정말로 어이없는 일화라 아니 할 수 없습니다.

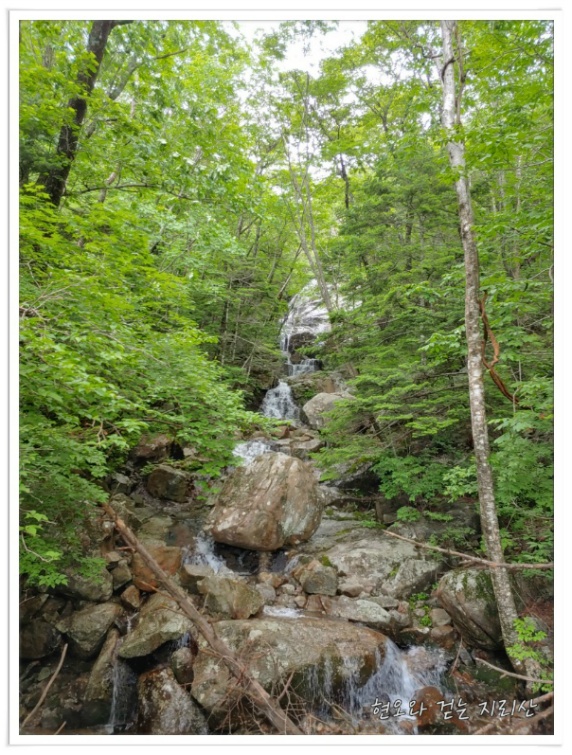

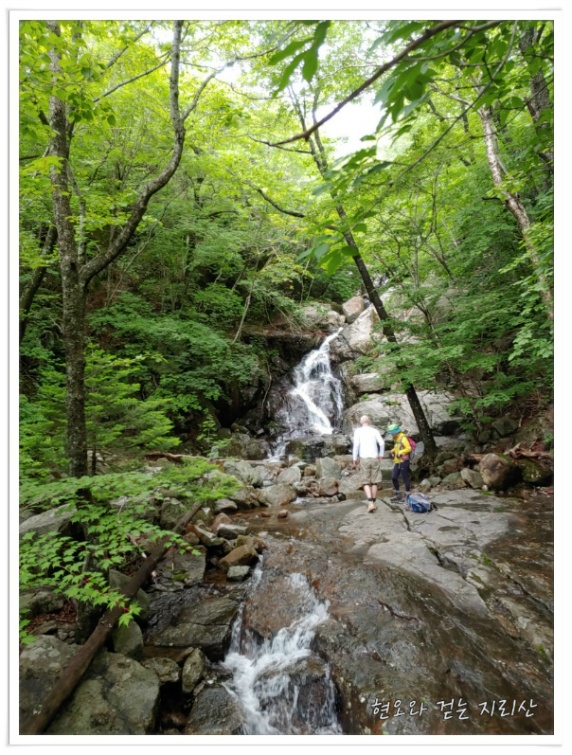

몇 개의 폭포도 지나고....

벌써 물놀이 시즌인가요?

홈바위교를 지나 바위로 매워진 듯한 곳을 지나,

여러 개의 캐른도 봅니다.

15:09

장터목 갈림 삼거리를 지납니다.

중산리까지는 1.3km.

공단직원들이 혹시나 모를 불상사를 대비하려는 듯 압박붕대와 에어 파스를 가지고 산객들을 맞이하고 있군요.

무릎과 다리에 잔뜩 뿌립니다.

현수교를 건너,

15:14

칼바위를 봅니다.

15:32

하늘로 통하는 길을 나오니,

법계교가 반깁니다.

글자로야 부처님 세상인 법계法界이겠지만 저에게는 이제 선계仙界를 빠져나와 속계俗界로 들어감을 뜻하는 것으로 보입니다.

녹음만큼이나 평화로웠던 오늘 하루.

머리는 좀 정리가 됐는지 모르겠습니다.

고달프고 지칠 때 찾아오라고 해서 왔는데.....

뭔가 좀 정리가 필요한 것 같습니다.

15:37

오늘 산행이 잘 마무리 되었듯 제가 계획하고 있는 일에도 끝은 있겠죠.

하나하나 다시 풀어 나가야겠습니다.

오늘 걸은 거리가 공단 표기된 그것으로 31.6km나 되는군요.

시간은 12시간 13분.

중간에 쉬는 시간 30분을 제하면 11시간 43분이지만 열공하려는 두 후배에게 저자직강著者直講(?)으로 설명을 하며 이야기를 나누다 보니 상당한 시간이 여기에 할애되었습니다.

샤워를 마치고 먼저 내려와 있던 산바라기님과 만나 하산식을 합니다.

케이선배님은 보이지 않아 전화를 하니 칼바위 통과.

4시 20분에 골인 라인에 들어오십니다.

함께 하산식을 마치고 두 분은 그들의 산악회 버스로 귀가를 하고 저희는 10분 정도 늦게 출발을 합니다.

죽전에 내려 2차를 하고는 대리를 불러 저를 내려놓고 후배 두 분은 택시를 불러 목동으로 갑니다.

25시간 만에 귀가를 합니다.

댓글

댓글 리스트-

작성자한 주 작성시간 19.06.09 제가 아는 현오님 이신가보네요??

고생많으셨습니다. -

답댓글 작성자현오 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 19.07.05 한주 대장님.

오랜만입니다.

대장님과 산행한 게 언젠지 모르겠습니다.

산에서 뵙게되기를 희망합니다. -

작성자처음그느낌 작성시간 19.06.09 현오님의 글을 읽고 있으려니

대간길을 걷던 때가 새록새록 떠오르며

지리하기만 하던 지리산이 새롭게 보이네요.

처음 지리를 중산리~성삼재로 중주를 하며 너무 힘들어

다시는 가지않겠다 하며 네번을 다녀왔던 곳인데

현오님의 글을 읽으며 마음이 지리산으로 향하네요~~

가슴가득 울림을 주는 후기글 감사합니다~^^

사진에서 실루엣으로 제가 아는 푸우님? 이실까? 하며

읽어내려가니 역시 푸우님이시네요..

오랫만에 반가운 분들을 이곳에서 뵈니 좋으네요~^^

지리를 걸으시며 마음정리가 조금은 되셨길 바라며

언젠가 함산할 날을 기대해봅니다~^^ -

답댓글 작성자현오 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 19.07.05 예. 푸우님 맞습니다.

지리산은 한 달에 네 번 정도는 가니까 푸우님 통해서 여락하십시오.

마침 오늘도 무박으로 푸우님과 함께 지리동부능선 가는 날이군요.

감사합니다.