사마르칸트는 중앙아시아 고대 연구의 중심지로서 2001년에 <사마르칸트, 문화의 교차로>라는 제목으로 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다. 인터넷에서 사마르칸트를 검색해 보니 다음과 같은 정보가 나온다.

중앙 아시아에서 오래된 도시들 중의 하나이다. BC 4세기에는 마라칸다라는 이름으로 알려져 있었으며 BC 329년 알렉산더 대왕에게 점령되었다. AD 6세기에는 투르크인, 8세기에는 아랍인, 9~10세기에는 이란의 사만 왕조, 11~13세기에는 투르크계 종족들의 지배 아래 있다가 호라즘 왕국에 합병되었다. 1220년에는 몽골의 정복자 칭기즈칸에게 점령되고 호라즘 왕국은 멸망하였다.

1365년 아미르 티무르가 몽골 통치자들에 대항해 반란을 일으킨 후 티무르 제국의 수도가 되었다. 티무르는 공공집회를 할 수 있는 모스크인 비비카놈과 자신의 능묘를 세우고 사마르칸트를 중앙 아시아에서 가장 중요한 경제·문화 중심지로 만들었다. 1500년 우즈베크인들에게 정복되었고 부하라 칸국의 영토가 되었다. 18세기에 이르러 사마르칸트는 쇠퇴했으며 1720~70년대에는 사람이 살지 않았다. 1887년 러시아 제국에 속한 지방의 행정중심지가 되고 철도 중심지가 된 뒤에야 경제적으로 회복되기 시작했다. 1924~30년에 우즈베키스탄의 수도였으며 1938년 사마르칸트 주의 주도가 되었다.

당나라에서는 사마르칸트를 강국(康國)이라고 불렀다. 신라 출신인 혜초(서기 704?-780)는 <왕오천축국전>에서 강국에 대해서 다음과 같이 언급하고 있다. "이 나라에는 왕은 있으나 대식(아랍)의 관할 아래 있다. 나라가 협소하고 군사도 적어 능히 스스로 나라를 지키지 못한다. 천교(조로아스터교)를 섬기며 불법을 알지 못한다. 강국에는 유독 절이 하나 있고 승려가 한 명 있기는 하나, 그 또한 불법을 이해하지 못하며 공경하지도 않는다.“ 당시에 이 지역에서 불교는 이미 쇠퇴하고 있음을 암시하는 대목이다. 불경을 구하러 인도로 간 현장법사는 <대당서역기>에서 다음과 같이 기술하고 있다.

강국은 주위가 1,600~1,700리이고, 동서로 길고 남북으로 좁고, 큰 도성의 둘레는 20여리에 달하는데, 매우 험하고 견고하며, 사람들이 많이 살고 있다. 열 나라에서 나는 보배와 화폐들이 이 나라에 많이 모인다. 토지는 비옥하고 농사 짓기에 적합하다. 숲은 울창하고 꽃과 열매가 무성하며 뛰어난 명마를 많이 배출하고 있다. 그리고 옷감 짜는 기술이 다른 나라들보다 특히 뛰어나다. 기후는 화창하며 풍속은 사납다. 여러 호국(胡國)들은 이 나라를 중심으로 인근의 이웃나라들이 모두 이 나라의 의례 등을 본보기로 삼는다. 왕은 호기롭고 용감하여 인근 국가들은 그의 명령에 따른다. 전사들은 성품이 용맹하여 죽음을 마치 귀향하는 것과 같이 생각하므로 싸움에 임해서는 그들을 당할 자가 없을 정도이다.

사마르칸트와 한국과의 관련성을 더 검색해보니 시내의 아프라시압 언덕에 있는 무덤에서 고구려 사신이 그려져 있는 벽화가 발견되었다고 한다. 2019년 4월에 문재인 대통령이 우즈베키스탄을 국빈 방문할 때에 아프라시압 박물관을 찾아갔다. 가이드가 “이 벽화가 한국과 우즈벡의 역사적 교류의 증거입니다”라고 설명하자, 문재인 대통령은 “이 인물들이 쓰고 있는 관에 새 깃털이 있는데 그것이 고구려의 독특한 것이라는 것을 중국의 전문가들이 확인했고, 차고 있는 칼도 고구려 것이어서 고구려 사신이 이 시기에 사마르칸트에 왔었다는 것을 알 수 있습니다. 그만큼 양국 교류의 역사가 깊다는 것을 알 수 있습니다. 2017년 미르지요예프 대통령이 한국을 방문했을 때 복사본을 선물로 가져왔는데, 실물을 보게 되어서 감회가 새롭습니다”라고 말했다.

<그림7가> 고구려 사신이 그려진 아프라시압 벽화

<그림7나> KAIST 문화기술대학원에서 복원한 벽화 (오른쪽 두 사람이 고구려 사신)

1300년 전에 사마르칸트까지 간 고구려 사신들의 임무는 무엇이었을까? 역사학자는 다음과 같이 추론하였다. 고구려와 당나라가 싸우던 661년에 돌궐의 한 부족 철륵이 고구려와 전쟁 중인 중국 본토를 공격했다. 이에 당나라 군대 일부가 급히 본토로 돌아가고 고구려는 이 전쟁에서 승리한다. 바로 이러한 철륵의 움직임 뒤에 고구려 사신들의 역할이 있었던 것은 아닐까. 고구려는 당나라를 피해 북방 유목 민족들과의 접촉을 위해 밀사 형태로 사신을 파견하였을 것이다. 벽화 속의 고구려 사신들은 동맹 외교를 위해 북방 유목 민족들을 순방하는 중에 사마르칸트까지 도달했을 것이다.

고구려의 유명한 바보 온달(溫達, ?~590) 장군은 사마르칸트에서 건너온 왕족의 아들일 가능성이 크다는 주장이 2011년에 학계에서 제기됐다. 연세대학교 사학과 지배선 교수는 자신의 논문 '사마르칸트와 고구려 관계에 대하여'에서 온달 장군은 서역인과 고구려인 어머니 사이에서 태어난 다문화가정의 자녀로서, 고구려 장군의 지위에까지 오른 입지전적 인물이라며 그를 국제적 인물로 다시 평가해야 한다고 주장했다.

온달은 삼국사기에 등장하는 유일한 온씨다. 우리나라 온씨 계보의 시조인 셈이다. 그런데 중국 정사(正史)인 구당서 권198 강국전에 따르면 강거(康居)라는 지역에 월씨(月氏)라는 나라가 있었는데, 이 나라에서 나온 온씨(溫氏) 성을 가진 사람이 강국의 왕이 됐다고 기록돼 있다. 당시 강국과 고구려의 교역이 빈번했다는 점을 고려하면, 온달이 사마르칸트 왕족의 아들일 가능성이 높다.

삼국사기(三國史記) 권45 온달전(溫達傳) 고구려평강왕시인야(高句麗平岡王時人也)조에는 온달에 대해 이렇게 전하고 있다. "온달은 고구려 평원왕(平原王·559~590) 때 사람이다. 그의 얼굴은 멍청하게 생겨서 남의 웃음거리가 되었으나, 속마음은 순박하였다. 집이 몹시 가난해 항상 밥을 빌어 어머니를 봉양했다. 다 떨어진 옷과 해진 신으로 거리를 왕래하였으므로 그때 사람들이 그를 가리켜 바보 온달이라고 하였다."

이 바보가 훗날 평강공주와 결혼해 고구려 장수가 되어, 북주(北周) 무제와의 전투에서 큰 공을 세웠다. 그의 이야기는 그로부터 1500년이 지난 지금까지 각종 드라마나 연극 소재로 각색되고 있다. 사마르칸트 출신 아버지를 둔 온달은 평강공주를 만나 정규 교육을 받은 뒤 고구려의 장군 지위에 올랐다. 온달에 대한 새 해석이 담긴 이 논문은 백산학보 제89호에 게재되었다.

사마라칸트는 호라즘 제국(1077~1231)의 수도로서 실크로드 교역으로 번성하였는데 7대 샤 무함마드 2세가 전성기를 맞이하고 있었다. 몽고를 통일하고 서쪽으로 팽창하고 있던 칭기즈칸은 1218년 호라즘 제국에 교역을 하자는 의미로 사절 및 대상 450명을 파견하였다. 그러나 이들은 무함마드에게 가는 도중에 오트라르 영주인 이날츠크에게 붙잡혀 스파이 혐의로 몰살당하고 만다. 칭기즈칸은 오해가 있을 거라 생각해 다시 사절 3명을 파견하였다. 이들은 무함마드 2세를 만나지만 무하마드는 이들 중 1명을 참수하고 2명은 수염을 깍아서 돌려보내었다. 이에 격노한 칭기즈칸은 친히 20만 대군을 이끌고 호라즘 원정을 떠났다. 그렇지만 호라즘은 40만 명의 막강한 군사력을 보유하고 있었다.

칭기즈칸 군대는 속도전과 공성전에 강했다. 칭기즈칸은 병력을 넷으로 나누고 네 명의 아들들이 지휘하여 동시다발적으로 호라즘의 도시들을 공격하였다. 5만 군대가 지키고 있던 사마르칸트는 5일 간 싸우다가 항복하고 만다. 무함마드 2세는 가까스로 도망갔으나 추적군에 쫒기다가 카스피해의 작은 섬에서 홧병으로 죽고 말았다. 몽고군은 활용 가치가 있는 기술자를 제외하고 50만 주민 대부분을 학살하였다. 길거리의 개와 고양이 등 짐승까지도 모두 죽였다. 심지어는 30cm 이상의 나무와 풀까지도 모두 쳐서 도시를 황무지로 만들어버렸다. 이러한 잔혹 행위는 소문이 퍼져서 몽고군에 대한 굉장한 공포 효과를 발휘하였는데, 이후의 전투에서는 싸우지도 않고 항복해 버리는 도시들이 늘어났다고 한다.

<그림7다> 사마르칸트를 초토화시킨 칭기즈칸

몽고군은 원칙적으로 항복하지 않거나 몇 일 동안 저항하는 도시들을 모두 초토화시키고 모든 주민들을 죽이거나 노예로 팔아먹는 전략을 취했다. 프랑스의 역사학자 그루쎄가 1939년에 쓴 <유라시아 유목제국사>에 의하면 몽고군이 휩쓸고 지나간 후 중앙아시아와 페르시아 지역 인구의 80%가 죽었다고 하니 몽고군은 그옛날 중앙아시아에서 공포 그 자체였을 것이다.

댓글

댓글 리스트-

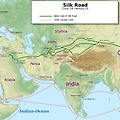

작성자단풍나무 작성시간 19.10.14 비단길과 불교가 한반도로 전래되는 과정은 깊은 관련이 있다.

인도 지역에서 발생한 불교가 중국을 비롯한 동아시아 국가에서 종교뿐만 아니라 문화 전반에 걸쳐 큰 영향을 미쳤다는 것은 주지의 사실이다.

서역이라 불리던 인도와 중앙아시아에서 중국 장안을 거쳐 한반도와 일본에까지 불교가 전파될 수 있었던 것은 비단길, 천산남로와 북로를 통해 가능했다고 할 수 있다. -

작성자단풍나무 작성시간 19.10.14 비단길 도시 투르판의 베제클리크 석굴 유적은 5 - 9세기에 걸쳐 형성되었다. 이곳의 불교 벽화에는 벽안의 중앙아시아 승려가 동아시아 승려에게 불법을 가르치는 장면이 그려져 있다.

그 후 불교는 중앙아시아와 인도에서 이슬람과 힌두교에 의해 크게 쇠퇴했으나 동아시아에서는 크게 번성하게 된다.

사진 출처: https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road이미지 확대

-

답댓글 작성자단풍나무 작성시간 19.10.14 이차돈의 순교를 거치면서 삼국 가운데 가장 늦게 불교를 받아들인 신라에서도 불교는 토착화되고 크게 발전하여 황룡사, 불국사, 석굴암 등의 빛나는 유적을 남겼다.

의상대사는 당나라에 유학하여 당시 수도 장안 인근에서 화엄종의 교리를 깨우쳤다고 한다. -

작성자단풍나무 작성시간 19.10.14 경주 황남대총에서 출토된 유리병과 잔은 국보로 지정되었는데, 로마제국 지역에서 생산되었다고 추정하고 있다.

그렇다면 이 작은 유리병이 한반도 끝자락에 도달하기까지 먼 옛날 사마르칸트지역 비단길을 거쳤을 것이라고 상상해 본다.이미지 확대