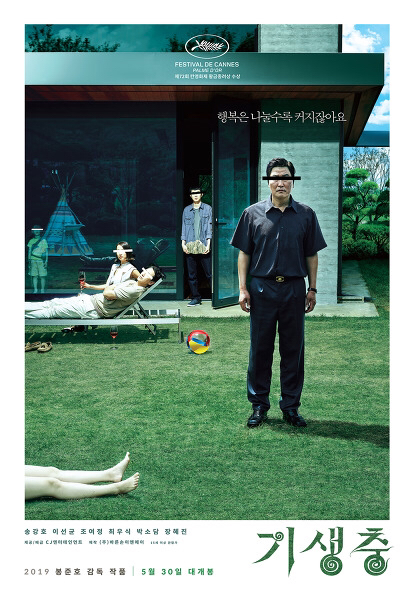

일요일 저녁 대헌이가 연락도 없이 방문을 열고 들어왔다, 해가 지기 시작한 저녁 무렵 하나의 목소리가 엄마 하고 부르는데, 나는 뭐 이상한 소리가 들리지? 이명 뒤에 환청인가? 생각하고 있는데, 드르륵 문 여는 소리가 들린다. 나는 벌떡 일어나 앉았다, 저 것이 유령인가? 곧이어 온전히 드러나는 대헌이의 얼굴. 나는 가슴을 쓸어내렸다. 아들이 엄마하고 부른 소리는 진짜였던 것이다. 나는 야! 깜짝 놀랐잖아 소리부터 지른다. 서둘러 밥을 하고 저녁 밥상 머리에 앉아 모처럼 찾아온 아들과의 둘만의 시간을 어떻게 보낼까 생각하다가 영화 기생충을 같이 보고 맛있는 밥을 먹자는 계획을 세운다. 기생충을 보고 싶었으나 점촌까지 나가는 귀찮음에 뒤로 미루고 있었던 차였다.

처음엔 팝콘을 먹으며 볼만하구만 낄낄 거리며 영화를 보다가 그러면 그렇지. 인생이란 그런 거지. 기생충을 보는 내내 ‘그렇지’ 라고 표현할 수밖에 없는 씁쓸함에 영화가 끝난 뒤에 침묵할 수밖에 없었다.

지하에서 살던 이들이 지상으로 하나 둘씩 올라오고 지상의 세계에서 만난 이들이 햇빛 아래 흰 이를 드러내며 웃을 때, 분명 무슨 일이 일어날 텐데, 저 순간의 성취와 기쁨은 한 치 앞도 모르는 또다른 우연의 사건으로 인해 더 불행하고 기막힌 순간을 위한 하나의 장치일 뿐이라고 불안한 감정에 다리를 떨며 영화를 봐야했다.

그리고 비가 내리고 번개가 치는 순간 드디어 생각지도 못했던 사건이 벌어지고 오히려 나는 그렇지 인생이란 이런 거지 안도의 숨을 내쉬었다.

나는 봉준호 감독이 지하에서 지상으로 올라오는 과정과 햇빛의 나날 뒤에 오는 더 어둡고 갇힌 삶에의 시간들을 만들어내는 극단적인 사건들과 처음부터 끝까지 비현실적인 힘으로 몰아붙이는 에너지에 감탄하면서 혼돈, 엉망진창, 뒤죽박죽, 그리고 결국에는 공허함으로 떨어지는 일련의 감정의 변화들을 지켜보았다.

그러고 보니 나는 봉준호 감독이 미래를 지금보다 더 나아질거라는 희망이나 위장된 위로가 아닌, 덥고 축축하고 습기찬 지하의 세계로 그리고 있는 비관주의적인 세계관에 내가 동의하고 있음을 생각하면서 마치 먹을 수 없는 나뭇잎을 씹으며 표정은 웃고 있는 쓸쓸한 기분이 들었다.

대헌이와 저녁밥상을 앞에 놓고 밥을 먹고 있는 대헌이의 얼굴을 가만히 바라본다. 대헌이에겐 계획이 있을까? 대헌이의 미래에 대한 몽상은 무엇일까?

영화 초반에 송강호가 아들에게 이런 말을 한다.

아들아! 너는 계획이 있구나!

그리고 사건에 휘말린 뒤 아들이 아버지에게 묻는다.

아버지 계획은 뭐예요? 계획이 있다면서요?

아버지가 답한다.

아들아! 무계획이 계획이란다

20대에 가장 큰 고민은 앞으로 다가올 미래에 대한 계획을 짜는 것, 그리고 50대가 되었을 때 깨닫는 것. “인생은 계획대로 되지 않는구나”

그러고 보면 공자가 우리에게 50대에 지천명을 안다고 하는 것은 보잘 것 없는 사람이 계획을 세워봤자 자기 맘대로 안된다는 것을 아는 것. 대신 우주의 계획을 알아차리는 것, 보다 더 큰 것이 나를 굴려 어디로 데려갈 것인가를 알아차리는 것이라 했는데, 우리가 어찌 알 수 있으랴? 우주의 계획을

애시당초 우주는 아무것도 아닌 나의 인생에 대해 아무런 계획이 없었는데, 어찌 천명이 있을수 있으며, 천명을 알수 있으랴?

하여튼 나는 대헌에게 계획이란 단어에 대해 이야기를 했는데, 대헌이는 영화를 보면서 송강호가 하는 다음과 같은 대사가 귀에 쏙 들어왔다고 했다.

“그래도 사모님을 사랑하시잖아요.”

그러고 보니 지층에 사는 그 가족들을 보면서 신기했던 것이 경제적으로 그렇게 어려우면 서로 미워하고 싸울텐데 그 가족들은 싸우지 않는다는 것이다.

봉준호 영화는 괴물이나 설국열차에서도 그렇지만 기생충에서도 가족은 서로를 구해주는 유일한 사람들이다. 나는 칸이 사랑하는 감독 고레에다 히로카즈 영화를 좋아하는데, 봉준호의 영화가 끝나는 지점에서 그의 영화가 시작되는 느낌을 받는다. 큰 사건들이 휘몰아치고 그 다음에 다시 찾아온 절망 속에서 어떻게 사람들이 서로가 서로를 감싸며 평화를 찾아가는지, 일테면 어둠이지만 지하의 캄캄한 세계 속에서의 어둠이 아닌 투명한 어둠이랄까, 아주 작은 불빛을 한 사람이 켜서 다른 이들이 모여들어 같이 길을 걸어갈 수 있는 것. 아예 모르는 것이 아닌 환한 모름을 알려주는 것. 인생은 불확실하고 고통스럽지만 누군가의 사랑이 있으면 견딜 수 있다는 것.

깜빡이는 작은 알전구가 절망 속에서 살아가는 아들에게 아버지의 존재를 알려주듯이, 그 알전구는 사랑의 메타포처럼 느껴진다. 그것이 환상이지만 그래도 나를 이 세계에서 버텨줄 어떤 믿음이 되는 것이다. 여기서 신형철의 글 한 대목이 떠오른다.

“나는 인간이 신 없이 종교적일 수 있는 방법이 무엇일지를 생각하는 무신론자인데, 나에게 그 무엇보다 종교적인 사건은 한 사람이 다른 한 사람의 곁에 있겠다고, 그의 곁을 떠나지 않겠다고 결심하는 일이다. 내가 생각하는 무신론자는 신이 없다는 증거를 손에 쥐고 환호하는 사람이 아니라, 신이 없기 때문에 그 대신 한 인간이 다른 한 인간의 곁에 있을 수밖에 없다고, 이 세상의 한 인간은 다른 한 인간을 향한 사랑을 발명해낼 책임이 있다고 생각하는 사람이다. 나는 신이 아니라 이 생각을 믿는다.”

사랑이라는 단어가 귀에 들어왔다는 대헌이의 말에 나는 조금 울컥한다. 대헌이의 삶을, 나의 삶을 버티게 해주는 것은 어쩌면 사랑이라는 말로 표현할 도리밖에 없는 강한 연대감이 아닐까? 그것이 혈연이든 아니든, 연민이든 동정이든, 정의이든 의지이든, 마음 속에서 꿈틀거리는 어떤 감정들.

예전에 병호형이 늘 대헌이와 나에게 해주었듯이 나는 콩나물을 집어 대헌이 밥숟가락에 올려놔준다.

이것도 좀 먹어봐라

어무이 이건 잔소리입니다. 제가 알아서 먹을께요.

그래 그러렴