큰됫골이 대성리가 된 이야기 - 장수의 지명공부(1)

진안 백운면 신암리에서 마령재를 넘어 장수읍 방향으로 간다.

무진장고원길 노선탐사팀이 11월 5일과 11월 26일 두 번에 걸쳐 답사했던 곳으로, 진안과 장수를 잇는 중요한 목이다.

재를 넘어 장수군 경계에 들어서면 가장 먼저 만나는 동네가 필덕마을, 그 외에도 몇 개의 마을이 속하는 꽤 넓은 지역이 대성리다.

대성리는 장수읍에 속하지만 장수읍의 핵심지역에서도 한참 떨어져 있고 지대도 훨씬 높아서 나름대로 대성고원이라 불리기도 하는 곳이다. 국토지리정보원 등 기관이 붙인 공식명칭 같지는 않고, 어떤 개인이 자기 농장에 그렇게 이름을 붙인 것이 일반화된 것은 아닐까 추측된다.

옛 지도에는 대승리(大升里)라 하여 ‘되(됫박) 승’자를 썼다.

팔공산과 개동산 사이의 분지에 형성된 고을. 더 높은 곳(예로서 마령재)에서 내려다보면 움푹 파인 널따란 지형이 마치 커다란 됫박처럼 보였겠다. 그래서 ‘됫골·큰됫골’ 등으로 불렸는데 한자로는 대승곡(大升谷)·대승리(大升里)라 쓰기도 했다.

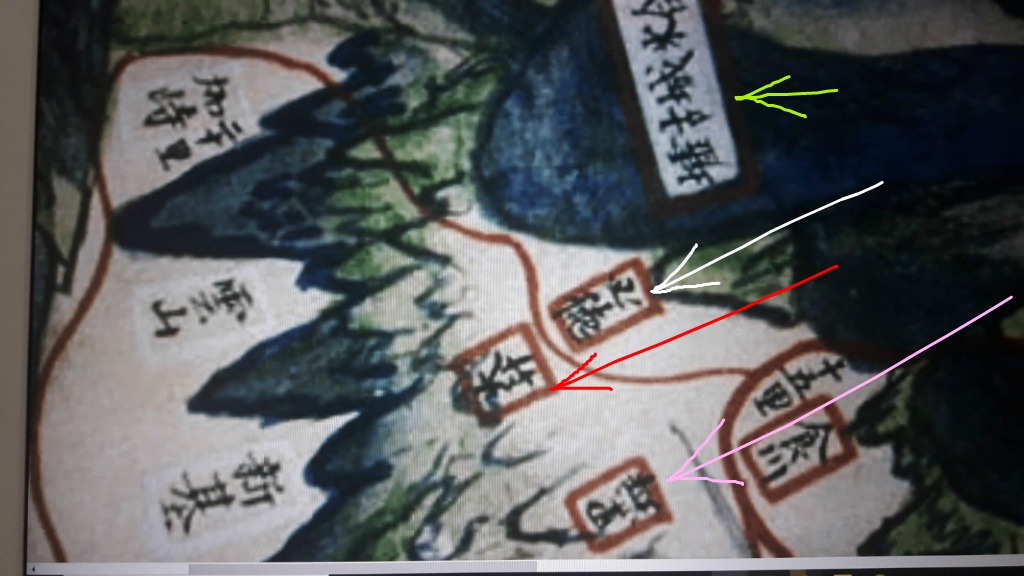

(1872년 지방지도 장수현(부분). 연두 : 합미성고허, 주황 : 대승, 흰색 : 필덕, 분홍 : 흑평.)

그러던 것이 일제강점 이후 모든 지명의 한자화 작업 때 ‘되 승(升)’이 ‘이룰 성(成)’으로 고쳐졌으니, 뜻조차 모호한 이름이 되어버린 셈이다.

그렇게 원래의 뜻을 왜곡시킨 횡액을 당하고서도 이 땅의 선비들은 저항을 하기는커녕 엉뚱하게 바뀐 한자지명을 두고 더 엉뚱한 해석을 갖다 붙이곤 했다.

풍수적으로 좋다는 의미를 어거지로 씌우는 것이 가장 나쁜 예다. “신선(또는 옥녀)이 가야금을 타는 형국이어서”라거니 하는 것들 말이다.

이를테면 진안 상전면의 금지마을.

이곳은 원래 ‘검은 못’이라는 뜻의 ‘꺼문방죽’이었다. ‘검은’이라는 소리를 취하여 금(琴), 방죽은 뜻을 취하여 ‘못 지(池)’. 그래서 금지(琴池) 또는 금단지(琴丹池)라 하였는데, 언제부터인가 ‘단’을 빼고 금지로만 쓰게 되었다.

그런데, 이렇게 바뀐 지명을 두고 ‘뒷산 모양이 일곱 가닥의 거문고 줄 같아서’ 그런 이름이 되었다는 억지 해몽을 한 것이다. 琴을 거문고로만 해석한 결과다.

얼마 전에는 그 못 둘레의 산꼭대기에 ‘노아의 방주’를 묶었었다고 주장하는 웃지 못할 목회자도 있었다. 마을은 지금 배넘실마을로 공식명칭이 거의 바뀌어가고 있는 듯하다.

(사족이지만, 최근에는 그 마을 사람들이 또 하나의 왜곡을 하기 시작했는데, 이웃한 양지말과 금지마을을 합하여 ‘금양지’로 부르고 있는 것이 그것이다. 양지마을은 볕이 잘 든다 하여 한자로 陽地라 쓴다. ‘못 池’를 쓰는 금지마을과는 끝 글자가 다른데 어찌 함부로 합하여 ‘금양지’로 부를 수가 있단 말인가?)

검은들, 도자기 생산지?

대승리(됫골)에 금평마을이 있는데 한자로 琴坪이라 쓰고 역시 ‘검은 들’이라는 뜻이다.

1872년의 지도에도 黑坪(흑평)으로 실려 있을 정도로 검은 들의 의미는 강했다. (위 사진 참조)

1914년 행정구역 개편 이전까지는 묵평(墨坪, 먹처럼 검은 들)으로 쓰기까지 했다.

지명총람에 실린 ‘거문들’의 설명을 보자.

거문들[흑평] 【마을】구암 서북쪽에 있는 마을.

흑평(黑坪)【마을】→거문들.

너무 간단한 서술이다.

오늘날 금평으로 불리는 마을은 바로 이 거문들[흑평]을 말하는 것 같은데, 인구감소로 인접 구암마을과 통합되어 구평마을의 일부가 되었다.

한편 지명총람에는 별도의 금평마을이 있어 다음과 같이 설명한다.

금평[점촌]【마을】대성리에 있는 마을. 옛날 옹기를 만들었음. 토질이 곱다 함.

점촌(店村)【마을】→금평.

이 역시 매우 간단한 설명이고 위치를 특정하지 못하고 있다.

그런데 “옹기를 만들었을 정도로 토질이 곱다”고 했다.

옹기 제작용 흙은 점성(黏性)은 있으되 그리 곱지 않으며 빛깔 또한 황토색으로 검[黑]지 않다. 혹시 옹기가 아니라 백자를 만드는 고운 흙(백토)으로 가득 차 있지는 않았을까?

백자토는 굽기 전까지 젖어있는 진흙의 상태에서는 검게 보이기 때문이다.

이런 점들을 종합하건대, 거문들=흑평=금평=점촌이었을 것이다.

구암마을과 개치·개동산

금평과 합해져 구평마을이 된 구암마을.

마을입구를 들어서면서 “혹시 거북 龜(구)를 쓰는 마을일까?”라고 생각했다. 보통 거북처럼 생긴 바위를 길하게 생각하여 마을이름에 쓰는 경우가 많기 때문이다.

후대의 사람들이 복잡한 글자를 쓰기 귀찮아하여 ‘아홉 九’로 바꿔버리고는 그 근거로 얼토당토않은 바위 아홉 개를 주워섬기는 사례도 많다.

그런데 내 예상은 빗나간다. 구암마을의 구는 ‘개 구(狗)’였다.

옳거니, 마을 뒤로 오르는 고개가 개치(介峙)였다. 개바우마을로 통하는 고개, ‘개고개’.

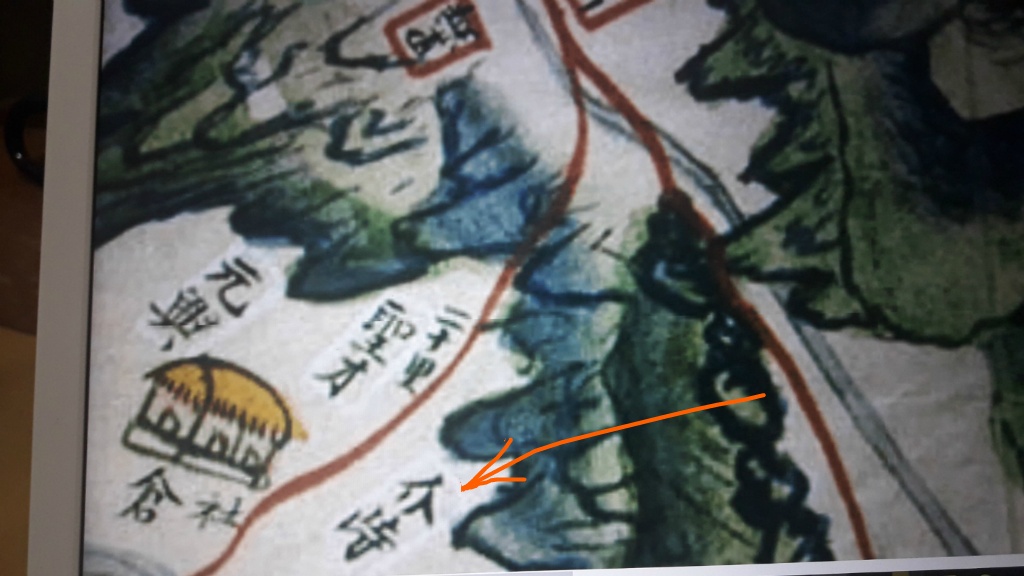

(화살표 : 개치 즉 개고개.)

옛 지도의 그 개치가 바로 지금의 개동산 옆구리를 넘어 구암마을에 이르는 고개였던 것.

지명총람을 다시 보자.

개바우[구암]【바위】구암 앞 방아실보 안에 있는 큰 바위. 마치 거북이가 떠 있는 것 같다 함.

개치【고개】→개치재.

개치재[개치]【고개】노개월 남쪽에 있는 고개. 산맥에 복치(伏雉)라는 명지가 있음.

개칫골【골】개치 아래에 있는 골짜기.

구암(狗岩, 九岩)【마을】됫골 서남쪽에 있는 마을. 입구에 개바우가 있음.

구암【바위】→개바우.

노개월[황새골]【골】성적골 남쪽에 있는 골짜기. 지형이 황새처럼 되었다 함.

이상의 설명으로 구암마을과 개치고개의 관계는 확실하다.

다만 밑줄 친 ‘거북이…’운운은 다소 모순된 것으로 ‘거북이 모양을 한 개(狗, 犬)’는 이상하지 않은가? 이 역시 복잡한 ‘거북 구’짜를 쓰기 싫어한 관헌의 붓장난으로 ‘개 狗’가 되어 버린 것은 아닐까? 현장에 다시 가서 방아실보 근처의 바위를 직접 눈으로 보기 전에는…

실제 탐사팀이 자동차로 달렸던 험한 비포장 고갯길(임도) 주위에 성적골, 큰개치골, 작은 개치골, 개동골 등의 지명이 흩어져 있고 카카오맵 등 온라인 지도에도 실려 있다.

필덕과 대덕 - ‘꼭대기’와 ‘큰돍’

대승곡(대성리)의 두 ‘덕’마을 이름을 또 보자.

팔공산에 가장 가까운 높은 마을이 필덕이다.

앞선 글에서도 말했지만 이 이름을 듣자마자 ‘꼭대기’를 이두식 한자로 표현한 것이라고 직감했다. 必(‘꼭·반드시’의 의미)은 뜻을 취한 이두식 한자표기이고 덕(德)은 ‘~대기’의 소리를 딴 글자. 실제 상황과 딱 맞는 표현이 아닌가.

그러나 늘 그렇듯이, 한자화 한 다음에는 거의 예외 없이 한자의 ‘뜻’으로 또는 믿기 어려운 어거지 설화로 설명하곤 한다.

다시 지명총람.

필덕(必德)【마을】금평 서북쪽에 있는 마을. 옛날 박상이라는 도사가 팔공산 아래 큰 들이 있어 ‘장차 부락이 생기면 꼭 덕이 있으리라’ 하였는데 그 후 생겼음.

대덕(大德)【마을】거문들 동북쪽에 있는 마을. 임실에 사는 한씨가 피난차 팔공산에 입산 도중 장차 부락이 생겨 덕을 보리라 하고 떠났는데 그 후 생겼다 함.

덕(德)이 있으리라는 축복의 말을 남겼다는 것이 바로 미화(美化)의 현장이다.

그 내용도 두 마을의 설화가 거의 판박이다.

‘박상’이라는 도사의 이름은 아무래도 수상하다. 마치 일본강점기에 우리나라 사람을 부르듯 하는(朴さん) 이 이름을 납득할 수 있겠는가? ‘임실의 한씨’도 마찬가지다. 설화를 전하는 사람의 마음대로 아무 이름이나 댔을 가능성도 있다. 어차피 역사적 기록이 남아 있는 것도 아니므로.

대덕의 경우에는 ‘큰 돌(독)’을 뜻한 것이라고 추측한다.

마치 진안 단양리의 ‘개독바우 마을’이 소리가 비슷한 ‘가덕암(加德岩)’으로 미화된 한자 이름을 가지게 되었듯이. 마을 입구에 개 형상의 바위가 있어 그렇게 불렸었다.

이인(異人)이 나타나 예언하기 전까지는 마을이 없었다는 것도 이해하기 힘들다.

예로부터 아무리 험한 오지 골짜기에도 사람들은 들어가 살았다. 더욱이 큰됫골(대승곡·대성리) 일대는 양지바른 고원분지이므로 일찍부터 마을을 이루고 살았다고 보는 것이 더 합리적이 아닌가?

사람 살기에는 좋았으나 이동은 쉽지 않은 오지였던지라 장수군은 얼마 전까지만 해도 ‘대성리출장소’를 두기도 했다. 학교도 있었다.

비행기재의 수수께끼

고유어가 아닌 ‘비행기’라는 근현대 문물의 이름이 어찌하여 재 이름이 되었을까.

워낙 뿌리깊게 박혀버린 이름이어서 섣부른 추측을 내놓기는 조심스럽지만, 길고 구불구불하다 하여 ‘비암(뱀)재’였던 것은 아닐까. 진안 주천면에서 완주 동상면으로 넘어가는 고개를 ‘비암목재(뱀목재)’라 하듯이.

더 깊은 연구가 필요하지만 우선 설익은 의문을 제기해 본다.

연유를 아시는 분은 가르쳐 주십시오.

작(잣)고개? 자고개!

잣고개[백현]【고개】 원대성 동북쪽에서 용계리로 가는 고개.

백현(栢峴)【고개】→잣고개.

지명총람은 위와 같이 ‘잣나무(栢) 고개’라고 확실히 설명하고 있다. 글쎄… 과연 그럴까?

잣이 많아서일 수도 있겠지만 나는 전라도의 발음관습 때문으로 보고 있다.

옛 지도는 분명히 자고개(尺峙)로 쓰고 있는데, ‘사이 시옷’을 너무나 관대하게 끼워 넣는 이 지역 언어습관에 따라 ‘자ㅅ고개’ 또는 ‘작고개’로 와전되었을 것이다. 남대문을 ‘남대ㅅ문(남댑문)’으로, 구례마을을 ‘구롓마을’로, 부귀면을 ‘부귓면’으로…

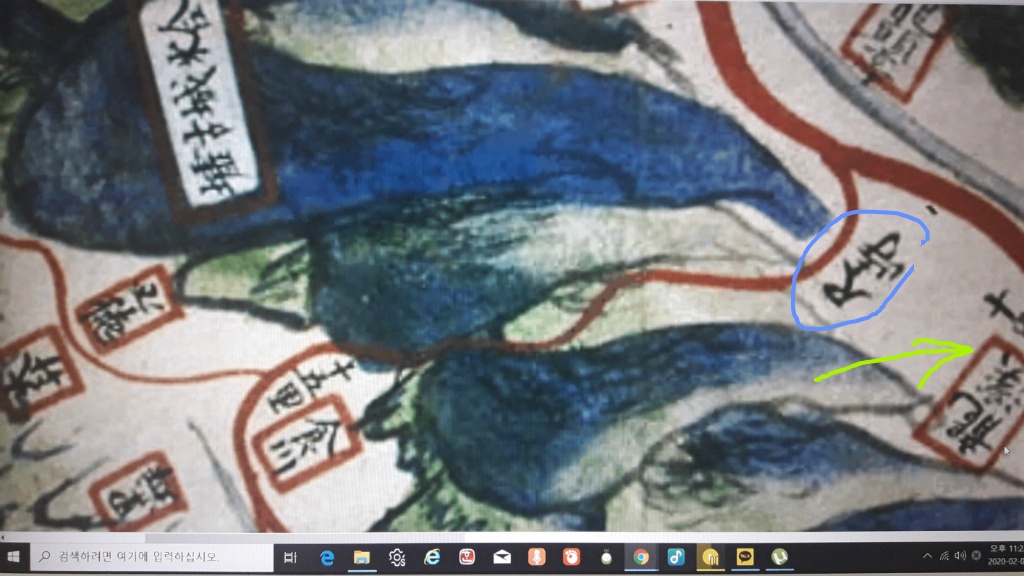

(파랑 : 척치, 연두 : 용계리.)

그러면 왜 자(尺)고개였는가? 하는 의문은 남는다.

내가 그 연유까지는 알지 못하였고 주민들에게 물어보지도 않았으나, 역시 조악한 추측에 의하면…

자고개는 그다지 높지 않다. 고개인지 인식조차 하지 못 할 정도로 느슨하므로 “높이가 한 자(尺)밖에 안 되는 고개”라고 그렇게 부른 것이 아닐까?

그런 별볼일없는 고개임에도 이 고개가 유명한 이유는 금남호남정맥이 지나가는 목이며 신무산 등산로가 시작되는 곳이기 때문이다.

성적골

지금도 성벽이 조금 남아 있는 할미성[合米城] 아래[底]에 있다고 ‘성저ㅅ골’.

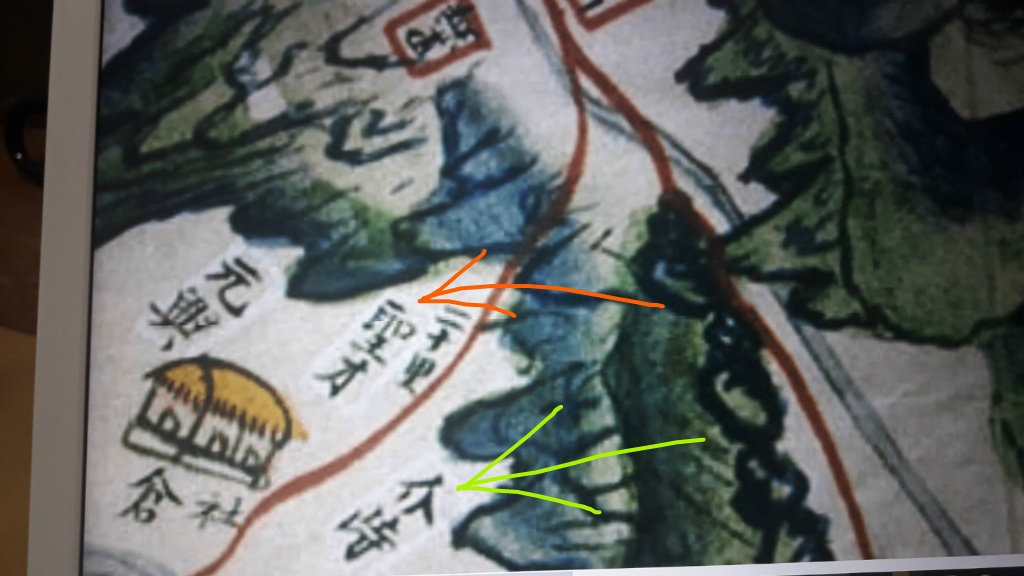

(주황 : 성재. '성저'의 잘못일 듯. 연두 : 개치.)

옛지도에는 ‘성재(聖才)’로 실려 있으나 이런 글자로는 뜻이 통하지 않으므로 ‘성저(城底)’를 잘못 쓴 것으로 판단된다.

참고로, 남덕유산 9부 능선 가야 제철유적이 있는 대적골은 대(臺) 아래에 있다고 ‘대저ㅅ골’. ‘대적’의 소리만으로 큰 피리(大笛), 큰 도적(大賊), 적의 대군(大敵), 적과 대치하다(對敵) 등으로 오버하거나 왜곡해서는 안 된다.

‘큰됫골’에서 어이없이 대성리가 된 대성고원 이곳저곳의 이름을 어설프게 살펴보았다.

다음 편에서는 장계·천천의 땅이름을 훑어보기로 하면서.

(최태영)

댓글

댓글 리스트-

답댓글 작성자명헌 작성시간 20.02.12 최태영 구개음화 부정회귀의 예로 기름이 지름으로 불렀단 남도방언의 특징이더라고요, 백화여고 전 교장 선생님이 국어과라 알려주셨고요,

집재는 깁재가 사실인듯 합니다, 알려주신 어르신은 신흥고 역사교사 출신으로 삯다리(신기)마을 이장님이시고 지명에 대해서 많이 알고 계셔서 저도 많이 배웠습니다

그리고 방아재 침령산성에 대한 침령으로 잘못 표기된 해프닝을 알고 지적하신분이 장수향교 전교 출신이십니다 이 어르신은 근래 건강히 안좋아지시는데 요전마을 전 이장님이십니다

어르신들의 귀한 구전 이야기들 기록해두어야 하는데 참 안타깝습니다 -

답댓글 작성자명헌 작성시간 20.02.12 최태영 나치의 나 자도 한자로는 비단이란 뜻이고 장계에서 천천으로 하르는 한 줄기의 물줄기가 나치천이라고 저도 지도에서 확인했습니다

이 사실도 읍내 거주하시는 어르신이 알려주셨습니다

제가 고대 장수에 대한 해설을 하다보니 여기저기 어르신들이 많이 알려주시고, 이 지역에 관한 많은 책들을 디져보니 고대 반파국 시절 지명이 오래 구전되는 것 같습니다 -

답댓글 작성자최태영 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 20.02.12 명헌 구개음화 현상은 굳이 국어과 교장선생님 아니어도 중학교 국어시간만 제대로 공부했다면 누구나 알고 있는 우리말의 (잘못된) 발음습관입니다. ^^

-

작성자명헌 작성시간 20.02.10 선생님의 글을 보니 흥미롭습니다. 더 많은 생각들 나눠주시면 저도 미미한 정보 보태고 배울 것 같습니다.

-

답댓글 작성자최태영 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 20.02.11 감사합니다. 함께 놀아 보시기로 하지요. ^^